Реконструкция ряда аспектов хозяйственной жизни боспорского поселения "Госпиталь-1" (по археозоологическим данным 2017 г.)

Автор: Антипина Е.Е., Двуреченская С.О., Двуреченская Н.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археобиологические исследования

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты археозоологического исследования остеологического комплекса из неукрепленного поселения «Госпиталь-1» (IV-III вв.до н. э.) на территории Керчи (Крым, Россия). Обсуждается выборка костей крупных домашних копытных из кухонных отбросов, обнаруженных в двух сооружениях и необычной яме. Проанализирована природа зафиксированных на костях этих животных многочисленных патологических изменений. Выявленные последствия тяжелой физической нагрузки и костные травмы у взрослых и старых особей(рис. 1-3) свидетельствуют об эксплуатации коров, быков, вола и лошадей как тягловых животных. Предлагается реконструкция специфической хозяйственной ситуации на поселении, связанной с землекопными работами и предельно интенсивным использованием тяглового скота.

Археология боспора, поселение

Короткий адрес: https://sciup.org/143164059

IDR: 143164059

Текст научной статьи Реконструкция ряда аспектов хозяйственной жизни боспорского поселения "Госпиталь-1" (по археозоологическим данным 2017 г.)

Традиционно на основе письменных и археологических источников для таких поселений принимается аграрная направленность хозяйственной жизни с доминированием земледельческого сектора, включавшего также деятельность по производству необходимой скотоводческой продукции. Однако вопросы этнического и социального статуса этих поселений, их роли в поземельной организации и функционировании боспорского государства, а также характер приоритетных занятий их жителей продолжают исследоваться и широко дискутироваться (см., например: Гайдукевич , 1949; Кругликова , 1975; Греки и варвары…, 2005; З инько , 2010; Масленников , 2001; 2012; Гарбузов, Завойкин , 2009; Федосеев , 2014; Гарбузов и др. , 2013; Завойкин , 2015; и др.). Заметим, что одним из важных информативных источников для реконструкции экономических аспектов жизни населения Керченского полуострова в античный и последующие периоды истории остаются археобиологические материалы (остеологические и ботанические коллекции), результаты исследований которых требуют более пристального внимания со стороны археологов и историков.

Сегодня поселение «Госпиталь-1» находится уже в административных границах города Керчь, в 0,15–0,25 км к юго-западу от микрорайона Нижний Солнечный. В 2017 г. памятник вновь оказался в зоне строительства. И на нем сотрудниками Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН были проведены археологические раскопки в рамках государственного проекта по строительству автомобильной трассы «Таврида» и городского автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив.

Культурный слой 1/4 части заложенного раскопа оказался разрушенным как современными хозяйственными (водопроводными) траншеями, так и военными окопами Второй мировой войны. И все же раскопки 2017 г. вскрыли архитектурные остатки трех связанных общим двором сооружений и сопутствующих им хозяйственных объектов в виде нескольких ям. На площади 1815 кв. м были собраны кости животных (около 1140 обломков). Насыщенность ими культурного слоя небольшая, и значительная их часть (89,6 % всего остеологического материала) сконцентрирована в сооружениях 1 и 3, а также в яме 7. Обработка остеологического комплекса преподнесла важную информацию о некоторых аспектах хозяйственной жизни поселения «Гопиталь-1». Наиболее значимыми оказались данные об индивидуальных особенностях и патологиях, зафиксированных нами по костям забитых на мясо животных. Поэтому рассмотрение и интерпретацию именно этих «хозяйственных» маркеров мы поставили как первоочередную и основную задачу данной статьи.

Археозоологическое исследование остеологического комплекса проведено по методической схеме, разработанной специалистами лаборатории естественно-научных методов Института археологии РАН ( Антипина , 2004; 2016) с детальной фиксацией как биологических, так и археологических характеристик и параметров, а также разной природы следов и изменений на костях.

Анализ индекса раздробленности костей и характера следов на них позволил выделить в коллекции две категории материалов: кухонные отбросы (около 900 костей из сооружения 3 и ямы 7) и некухонные костные останки (разрозненные скелеты поросенка и двух или трех собак из основного заполнения сооружения 1). Обнаружены также два фрагмента со следами обработки (костяное изделие и заготовка). Результаты видовой идентификация и статистические данные по обеим категориям представлены в приложении к полевому отчету о раскопках 2017 г. на поселении «Госпиталь-1» (Двуреченская, 2018).

До видового уровня диагностировано 93% всей совокупности кухонных костных остатков. Их естественная сохранность оценивается по пятибалльной шкале как хорошая и удовлетворительная, что позволяет уверенно идентифицировать следы искусственного воздействия на поверхности фрагментов, а также фиксировать костные патологии. Подчеркнем, что среди разноразмерных обломков в этой выборке присутствует заметное количество почти целых длинных трубчатых костей из мясных отделов туш крупного рогатого скота и лошади, на которых также имеются следы срезания мяса и погрызы собаками. Такое состояние костей рассматриваемого комплекса резко отличает их от более раздробленных костных отбросов, обычно остающихся в культурном слое в результате долговременного накопления кухонных остатков от обыденного мясного рациона. Вероятно, мы имеем дело со специфической выборкой кухонных остатков, связанных с относительно кратким периодом жизни поселения «Госпиталь-1».

Видовой же набор животных, чьи кости составили эти кухонные отбросы, оказался типичным для многих других как азиатских, так и европейских бос-порских поселений с разным социальным статусом и функциональным назначением. Это пять видов домашних копытных – крупный рогатый скот (далее КРС) Bos taurus, лошадь Equus caballus, овца/коза Ovis aries/Capra hircus – мелкий рогатый скот (далее МРС) и свинья Sus forma domestica. Более того, КРС и МРС занимают, как правило, главные позиции в остеологических спектрах всех античных памятников Северного Причерноморья ( Цалкин , 1960; Антипина , 2009; Антипина, Яворская , 2017; Каспаров , 2010; 2014). Соотношение этих групп рогатого скота в остеологических спектрах, подсчитанных по кухонным остаткам, позволяет оценить долю мяса этих видов в пищевом рационе жителей.

Для нас несомненно, что на столе у жителей поселения «Госпиталь-1» были разные мясные продукты – конина, баранина и козлятина, но, судя по остеологическому спектру, превалировала говядина: так, КРС занимает в спектре почти 57 %, на лошадей приходится 25 %, на овец и коз 16,5 %, а на свиней всего 1,5%.

Индивидуальный возраст домашних копытных на момент забоя достаточно сильно различался. Для КРС зарегистрированы зубы и кости от животных с полугодовалого возраста и до 20 лет. Но основной массив костных остатков (около 70 %) происходит не просто от взрослых, а от старых и очень старых коров и быков.

В скотоводческих хозяйствах старые животные, как правило, не содержатся, так как для скотовода они уже не имеют экономической ценности ни для получения молока, ни для репродукции, и в аграрных хозяйствах редко используют даже волов в возрасте более 10 лет.

Возрастные особенности на зубах и костях посткраниального скелета лошадей обозначили таких же взрослых и старых особей.

Взрослыми были и те немногочисленные овцы и козы, которые оказались забитыми на мясо для жителей поселения «Госпиталь-1». Подчеркнем, что все эти сельскохозяйственные животные по размерам были некрупными, за исключением вола, которому принадлежала целая бедренная кость.

На костях из разных отделов скелета этих домашних копытных обнаружены многочисленные яркие патологии. Для КРС – тридцать два случая, для лошади – девять, и даже для мелкого рогатого скота – четыре. По своей природе зафиксированные костные патологии можно разделить на две группы, которые можно считать маркерами содержания и эксплуатации домашних копытных.

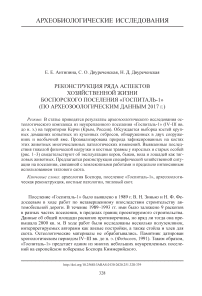

Первая объединяет последствия хронического воспаления (оссифицирую-щий периостит) надкостницы зубных альвеол у коров, быков, лошадей и овец в виде ее утолщения – оссификации (рис. 1), что чаще всего обусловлено травматическим фактором при поедании очень грубых недоброкачественных кормов.

Рис. 1. Поселение «Госпиталь-1». Следы оссифицирующего периостита на челюстях крупных домашних копытных

1 – на нижней челюсти КРС; 2 – на верхней челюсти КРС; 3 – на верхней челюсти лошади

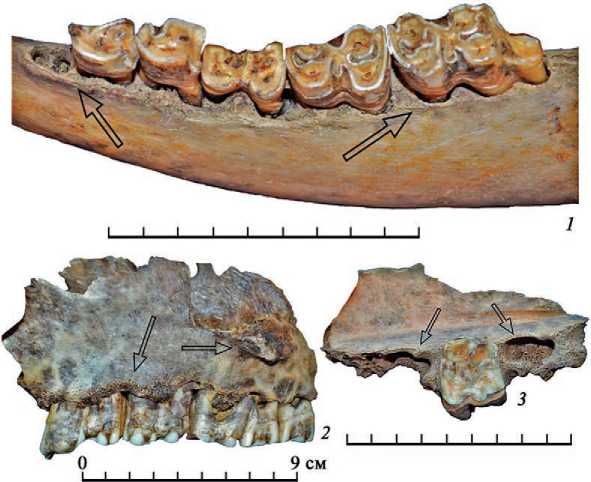

К этой же группе, по-видимому, надо отнести и следы сильнейшего разрушения (лизиса) костной ткани остистых отростков на грудных и поясничных позвонках, по-видимому, одной и той же коровы (рис. 2), наиболее вероятной причиной которого стал длительно практиковавшийся в отношении этой особи скудный и неполноценный пищевой рацион.

Ко второй группе относятся гипертрофия костного рельефа для прикрепления мышц на длинных трубчатых костях и окостенение коротких связок на фалангах

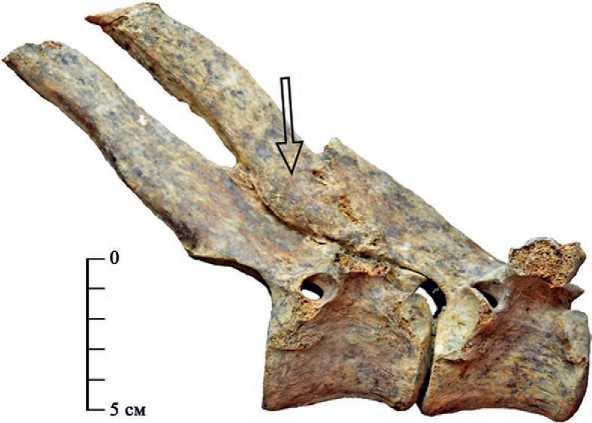

Рис. 2. Поселение «Госпиталь-1». Следы разрушения (лизиса) костной ткани остистого отростка на поясничном позвонке коровы как у коров и быков, так и у лошадей. Эти явления связаны с тяжелой физической нагрузкой и обычно фиксируются у тягловых животных. Вероятно, именно такой формой использования животных на поселении «Госпиталь-1» обусловлены и последствия прижизненного перелома остистого отростка на грудном позвонке коровы. Репарационные процессы привели к заживлению этого перелома в виде костной мозоли, соединившей два позвонка (рис. 3).

Подобная травма могла произойти вследствие сильнейшего удара по спине палкой погонщика либо в ситуации падения на спину крупного тяжелого предмета. Травматический характер могла иметь и такая патология, как артроз

Рис. 3. Поселение «Госпиталь-1». Репарационная костная мозоль на месте прижизненного перелома остистого отростка на грудном позвонке КРС тазобедренных суставов (коксартроз), последствия которого обнаружены на тазовых костях нескольких коров. Хотя отметим, что у КРС (особенно коров) этот сустав подвержен подобным повреждениям еще и при содержании в сырых и холодных условиях.

Визуализация представленной выше биологической информации (возрастные особенности и «хозяйственные» маркеры в виде костных патологий) позволяет охарактеризовать крупных домашних копытных на поселении «Госпиталь-1» как тягловый скот предельных возрастных групп, все еще использовавшийся на тяжелых работах, но при этом неполноценно и скудно кормленный. Эти животные и были в какой-то момент забиты на мясо. Трудно представить подобную ситуацию в состоятельных хозяйствах скотоводческого или аграрного направления, где неизбежно заботятся о нормальном кормовом рационе для рабочих животных.

Более понятна вынужденная эксплуатация старых животных – коров, быков и лошадей – в периоды катастрофических событий и после них (война, природные катаклизмы), нарушавших нормальное течение жизни сельчан. Допустимы такие ситуации и на поселениях с иными хозяйственными приоритетами – извоз, земляные работы и/или добыча каменного сырья. Если учесть среднюю естественную продолжительность жизни КРС (около 20 лет) и период его хозяйственной ценности (около 10 лет), то можно обозначить вероятную продолжительность такой деятельности как пару десятков лет.

Следы мощного землетрясения, произошедшего на территории Керченского полуострова на рубеже первой и второй четверти III в. до н. э., зафиксированы на поселении «Госпиталь-1» по характеру смещения архитектурных частей

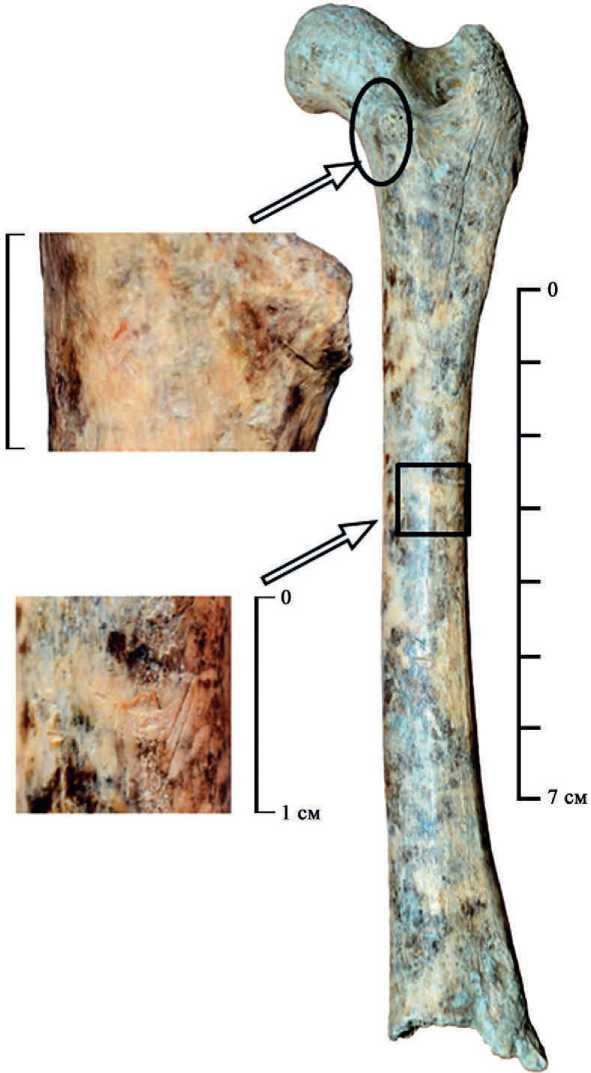

Рис. 4. Поселение «Госпиталь-1». Следы порезов металлическим лезвием компактного слоя бедренной кости домашней собаки сооружений 1, 3 и ямы 7. Такие специфические разрушения разделяют нижние и верхние напластования заполнений этих археологических объектов. Указанные выше патологии домашних копытных встречены как в напластованиях до катастрофы, так и после нее. Но, даже учитывая обычные погрешности стратиграфии, следует подчеркнуть, что наиболее яркие примеры патологий зарегистрированы на костных остатках животных из придонных напластований – до землетрясения.

Вынужденные изменения в жизни поселения могли возникнуть и в периоды военного противостояния между скифским и греческим населением в конце IV – начале III в. до н. э. ( Завойкин , 2004; Масленников , 2004). Нами обнаружены следы надрезов на ребрах и бедренной кости собак как из придонного, так и основного заполнения сооружения 3. Такие следы соответствуют кухонной разделке туши животного – обрезке мяса с костей (рис. 4). Возможно, это свидетельство использования собак в пищу в условиях войны и разрухи.

Вместе с тем нельзя не указать, что интерпретация назначения ямы 7, из которой получена значительная часть костей КРС и лошади с обсуждаемыми патологиями, неоднозначна. Имеются две рабочие версии: 1) яма возникла как котлован после выборки грунта для сооружения насыпи расположенного по соседству кургана «Госпитальный»; 2) изначально яма представляла собой небольшой овраг, из которого осуществлялась выемка глины для строительно-бытовых нужд. Обе версии предполагают вторичное использование ямы/котлована для утилизации бытового мусора. Обе версии косвенно указывают на то, что среди жителей поселения «Госпиталь-1» были люди, которые могли заниматься землекопными работами, вероятно, с помощью механизмов, приводимых в действие тягловыми животными, или же транспортировкой выбранного грунта. В связи с этими версиями будет уместно привести мнение Н. Ф. Федосеева: «В прибрежной зоне, где доминируют солонцеватые почвы, малопригодные для выращивания с/х культур, где в зимнее время дуют с моря ветры, несущие соленую влагу, а также близко расположены скальные породы, развитие сельского хозяйства весьма затруднительно…» ( Федосеев , 2014. С. 161).

Можно обсуждать разные причины появления нетипичных кухонных остатков на территории поселения «Госпиталь-1» – последствия землетрясения, период военных действий или специфическая хозяйственная направленность; какие из них наиболее реалистичны, еще предстоит выяснить. Но то, что в любой из этих жизненных ситуаций жители поселения предельно интенсивно использовали тягловый скот, это уже такая фактологическая информация, которая должна учитываться в дальнейших исследованиях.

Список литературы Реконструкция ряда аспектов хозяйственной жизни боспорского поселения "Госпиталь-1" (по археозоологическим данным 2017 г.)

- Антипина Е. Е., 2003. Археозоологические исследования: задачи, потенциальные возможности и реальные результаты//Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В. И. Цалкина/Отв. ред.: Е. Е. Антипина, Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 7-33.

- Антипина Е. Е., 2009. Остеологические коллекции из археологических памятников Азиатского Боспора: возможности исследования животноводческой отрасли//ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных древностей полуострова Абрау. М.: ИА РАН. С. 169-180.

- Антипина Е. Е., 2016. Современная археозоология: задачи и методы исследования//Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников). Отв. ред.: Е. Н. Черных, Т. Н. Мишина. М.: ИА РАН. С. 96-118.

- Антипина Е. Е., Яворская Л. В., 2017. Результаты экспертной оценки научной значимости остеологических коллекций из археологических раскопок в зоне строительства автотрассы Таврида на Керченском полуострове//КСИА. Вып. 249, ч. 2. С. 313-324.

- Гайдукевич В. Ф., 1949. Боспорское царство. М.; Л.: АН СССР. 622 с.

- Гарбузов Г. П., Завойкин А. А., 2009. Античная сельская территория: формальное описание и возможности исторической интерпретации//ДБ. Т. 13. М.: ИА РАН. С. 141-175.

- Гарбузов Г. П., Завойкин А. А., Масленников А. А., Смекалов С. Л., 2013. Сельская территория Европейского и Азиатского Боспора в эпоху Спартокидов (введение в тему)//ПИФК. № 4 (42). С. 88-105.

- Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху/Отв. ред. К. К. Марченко. СПб: Алетейя, 2005. 463 с.

- Двуреченская С. О. Приложение Б. Заключение по остеологическому комплексу поселения «Госпиталь-1» // Отчет об археологических исследованиях памятников «Поселение Госпиталь», «Курган Госпитальный», «Курган Нижний Солнечный II», «Курганная группа Цементная слободка I» в г. Керчь, Ленинском районе Республики Крым в зоне строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив // Архив ИА РАН. 2018.

- Завойкин А. А., 2004. Краткий очерк истории Боспора VI -первой четверти III в. до н. э.//ПИФК. № 14. С. 58-94.

- Завойкин А. А., 2015. Природный фактор и физический облик сельских поселений азиатского Боспора//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Географическая среда и социум: материалы конф. XVI Боспорские чтения. Керчь: Деметра. С. 121-129.

- Зинько В. Н., 2010. Дискуссионные вопросы в изучении хоры городов европейского побережья Боспора Киммерийского IV в. до н. э.//Боспорские исследования. Вып. XXIII. Симферополь: Деметра. С. 155-165.

- Каспаров А. К., 2010. Костные остатки млекопитающих из поселения «Генеральское-Западное, юго-западный склон», и некоторые хозяйственные реконструкции Боспора раннеэллинистического времени//ДБ. Т.14. М.: ИА РАН. С. 244-258.

- Каспаров А. К., 2014. Фаунистические остатки с некоторых античных сельских поселений Азовского побережья Восточного Крыма//ДБ. Т.18. М.: ИА РАН. С. 226-239.

- Кругликова И. Т., 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.: Наука. 300 с.

- Масленников А. А., 2001. Сельские поселения Европейского Боспора. (некоторые проблемы и итоги исследований)//Боспорские исследования. Т. I. Симферополь: Деметра. С. 75-100.

- Масленников А. А., 2004. Война и военный фактор в археологии и истории Боспора//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические процессы. V Боспорские чтения/Ред.-сост. В. Н. Зинько. Керчь: Керченский историко-культурный заповедник. С. 180-187.

- Масленников А. А., 2012. Повседневность бытия боспорского поселянина (к постановке проблемы)//ПИФК. № 4. С. 138-161.

- Федосеев Н. Ф., 1991. Поселение «Госпиталь»//Проблемы археологии и истории Боспора. Керчь. С. 29-31.

- Федосеев Н. Ф., 2014. Некоторые дискуссионные вопросы организации и развития Боспорского государства//Древнейшие государства Восточной Европы. 2012: Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства/Ред: А. В. Подосинов, О. Л. Габелко. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке. С. 141-174.

- Цалкин В. И., 1960. Домашние и дикие животные Северного Причерноморья в эпоху раннего железа//История скотоводства в Северном Причерноморье. М.; Л.: АН СССР. С. 7-109. (МИА; № 53.)