Реконструкция венца Владимира Святого (на основании изображений на монетах)

Автор: Жилина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изображения венца Владимира на монетах показывают усложнение конструкции венца. Златники и сребреники I типа конца X в. передают венец линейно, выделяя конструкцию византийской стеммы. Остальные монеты начала XI в. отражают и прежнюю, и новую конструкцию. Сребреники III типа выделяют обручи. На сребрениках всех типов есть варианты, показывающие силуэт венца, в том числе, возможно, отразился и крытый венец в виде драгоценно убранной полосы. Наиболее ранней формой венца Владимира конца X в. была стемма (либо открытая, либо с мягкой тульей внутри). К началу XI в. у Владимира мог появиться более современный венец. Максимально возможная форма развития - крытый головной убор с эмалевыми дробницами. Все формы венца сохраняли в себе конструкцию стеммы.

Венец, стемма, обручи, корона, варианты изображений

Короткий адрес: https://sciup.org/14328243

IDR: 14328243

Текст научной статьи Реконструкция венца Владимира Святого (на основании изображений на монетах)

Венец русского князя Владимира Святославича (около 960-1015 гг.), принявшего в 988 г. христианство и крестившего Русь, изображен в обобщенном виде на монетах, им выпущенных.

Древнейшие изображения князя Владимира привлекали внимание исследователей неоднократно ( Срезневский , 1868; Кондаков , 1906. С. 60–62; Лебедин-цев , 1888. С. 259; Петров , 1888. С. 1; Окунева , 1938. С. 197; Свердлов , 1972; 1999. С. 81–86; 2003. С. 254, 255, 293–296, 300–302; Молчанов , 1973; Пуцко , 1988. С. 38, 39; Православная энциклопедия…, 2004. С. 699, 707). Головной убор Владимира характеризуется как венец из обручей, диадема, шапка. Авторы исследований и изданий русских монет обратили внимание, что на одной их части показан высокий головной убор, на другой – низкий ( Толстой , 1893. С. 40; Орешников , 1936. С. 68–77; 1996. С. 3–8; Сотникова, Спасский , 1983). Низкие головные уборы на монетах сравниваются с византийскими стеммами, более высокие – с русскими княжескими шапками ( Орешников , 1936. С. 79, 80; Сотникова , Спасский , 1983. С. 78; Сотникова , 1995. С. 189)1.

Многие исследователи согласны с тем, что на монетах отображен портрет князя Владимира, где он напоминает описанную Львом Диаконом внешность князя Святослава, отца Владимира ( Свердлов , 1972. С. 154; 2003. С. 254, 294;

Сотникова , Спасский , 1983. С. 60, 61; Пуцко , 1988. С. 38; Православная энциклопедия…, 2004. С. 699).

Не всегда исследователи уверены, что на монетах отразился облик реально существовавших у Владимира регалий власти. По мнению А. А. Молчанова, изображения регалий варьировались резчиками русских штемпелей по аналогии с византийскими монетами ( Кондаков , 1906. С. 52, 53; Свердлов , 1972. С. 155; Молчанов , 1973. С. 81, 82). Тем не менее М. Б. Свердлов подчеркнул, что Владимир реально получил от Византии императорские регалии, а изображение на русских монетах не было исключительным копированием византийских образцов. Головной убор Владимира, который исследователь называет короной или венцом, следует сравнивать с византийскими императорскими венцами синхронного с правлением Владимира времени: второй половины X – первой половины XI в. (в виде плоских стемм без сферического верха). На златниках, по мнению историка, отразилась сферическая форма убора, на сребрениках – плоская ( Свердлов , 1972. С. 154, 155, 158, 159; 1999. С. 81–83; 2003. С. 294, 295). В недавней монографии В. М. Свердлов высказал более определенное мнение по поводу изменения формы венца Владимира на монетах. Первый чекан русских монет (златники и сребреники I типа, 988–990 гг.) отразил византийский венец‑стемму, подобный императорскому ( Свердлов , 2003. С. 294, 295). На втором этапе чекана (сребреники II–IV типов), в особенности на сребрениках IV типа, отразилась русская княжеская шапка (Там же. С. 301, 302).

Целью данной работы является возможная реконструкция венца князя Владимира на основании детального изучения его изображений на монетах и конкретного сравнения с формами византийских и западноевропейских венцов, современных Владимиру.

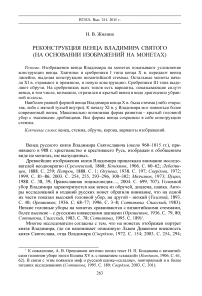

На монетах Владимира отразились ранние формы византийского венца, имевшего в своем составе конструкцию стеммы: системы из обручей (один обруч вокруг головы, два перекрещивающихся обруча над головой). Выделяется целый ряд различных вариантов изображений венца на монетах. Их возможно расположить в хронологической последовательности в соответствии с типами монет и с учетом использованных штемпелей (рис. 1). Первый выпуск (злат-ники и сребреники I типа) относится к эпохе Крещения Руси в конце 80‑х гг. X в., второй (сребреники II–IV типов) – к началу XI в. ( Молчанов , 1973. С. 86; Сотникова , 1995. С. 191).

Вариант 1. На златниках и части сребреников I типа условными кружками, передающими составные драгоценные детали венца, намечен дугообразный или угловатый верхний обруч с вписанным в него основанием креста (нижняя горизонталь убора четко не просматривается, возможно, сливаясь с изображением бровей) (рис. 1, 1 )2.

Вариант 2. Венец имеет четкую нижнюю горизонтальную линию, пере‑ дающую диадему (обруч вокруг головы, сливающийся с линией бровей),

заканчивающуюся кружками, что передает соединение верхних перекрещивающихся обручей с диадемой, верхняя часть убора передается аналогично варианту 1 (рис. 1, 2 )3.

Вариант 3. Над нижней прерванной линией (сохраняет параллельность линии бровей), заканчивающейся кружками, пирамидальная группировка кружков, очертания креста теряются (рис. 1, 3а ) 4. Для сребреников I типа вариант 2 изображения венца является основным.

На сребрениках II типа изображение венца, особенно в верхней части, различается. Наблюдается переходный вариант между 2 и 3 (рис. 1, 2 × 3 ). Наблюдаются разновидности варианта 3 (рис. 1, 3б )5. В ряде случаев этот вариант передается частично: только нижней частью. Поэтому некоторые варианты венца сложно распределить между данным вариантом и последующими.

Новым является вариант 4: линия диадемы передана линией из слившихся кружков, верх головного убора не показан (рис. 1, 4 )6. У варианта 5 низ головного убора показан так же, как у варианта 3, но выше – линия из кружков завершается хорошо выделенным крестом (рис. 1, 5 ) 7.

У варианта 6 низ головного убора показан прямой горизонтальной линией (как у варианта 2), верх – тремя кружками, условно‑дугообразно передающими верхнюю часть креста (рис. 1, 6а ) 8.

Определенную загадку представляет вариант 4: либо верхняя часть венца осталась непроработанной на монетном штемпеле, либо здесь передается начальная конструкция императорского венца IV–V вв. в виде диадемы (одной полосы вокруг головы). Но наиболее вероятно, что здесь условно передается головной убор, основную видимую часть которого составляют не обручи, а драгоценно убранная более высокая полоса. В отличие от вариантов, где низ головных уборов передается горизонтальной линией, у данного варианта акцентируется именно полоса, составленная из драгоценных украшений. Условность изображения на монетах приводит к занижению ее высоты.

На сребрениках типа III наблюдаются разновидности вариантов 3 и 6 9 (рис. 1, 3в, 6б ). Вариант 3 хорошо представлен 10. Новыми являются варианты 7 11 и 8 12: низ диадемы передается горизонтально аналогично вариантам 2 и 5 сребреников I и II типов, а верх показан дугой с хорошо выделенным крестом (рис. 2, 7, 8 ). Эти два варианта различны передачей креста: у варианта 7 в передаче перекрестья иногда просматриваются прямые линии, у варианта 8 - концы креста переданы округло‑каплевидными или лопастными фигурами (слившимися кружками?).

Варианты 7 и 8 дают четкие изображения, хорошо соответствующие византийской стемме. По мнению Н. П. Кондакова, такая конструкция венца используется с VI в. ( Кондаков , 1906. С. 60, 61).

На сребрениках IV типа в передаче венца наблюдается разнообразие, сходное с картиной на сребрениках II типа. Представлен вариант 3 13 (рис. 1, 3г ). Вариант 9 передает венец в виде драгоценно убранной полосы с крестом (рис. 1, 9 ) 14. Это сходно с изображением венца варианта 4.

Присутствуют новые варианты изображений венца, подчеркивающие объем головы. Вариант 10 - венец показан в виде полосы без акцентации обручей и с на-вершием (рис. 1, 10 ) 15. Вариант 11 показывает нижнюю линию убора сплошной, крайние шарики, вероятно, слились с ней, крест не выделен (рис. 1, 11 ) 16.

На всех вариантах показаны рясна, утратившие роль завязок, утрированно выведенные вперед, с концевыми подвесками шаровидной или умбоновид-ной формы. В большинстве случаев передается по два шарика на концах ря-сен, но на сребрениках II и IV типов – по одному ( Сотникова , Спасский , 1983. С. 120, 128, 129, 134, 139, 175-178; Свердлов , 1972. С. 154, 155). Рясна, завершенные одним шариком, можно встретить на сребрениках I и III типов (рис. 1, 3а, 4, 5, 8–11 ).

Наблюдение за изображениями на монетах показывает развитие венца от конструкции, состоящей только из обручей (возможно, с тонкой матерчатой шапочкой внутри них), к закрытому головному убору. Нельзя исключить, что изображения, соответствующие некоторым штемпелям сребреников II и IV типов (варианты 4 и 9), отразили более архаичную конструкцию венца, происходящую с более ранних византийских монет (рис. 1, 4, 9 ). Но вероятно, что в венцах данных вариантов угадывается и следующая, развитая стадия венца, основную видимую часть которого составляет более широкая драгоценно убранная полоса, которая и воспринимается с лицевой стороны, однако конструкция стеммы, видимо, остается ее основой.

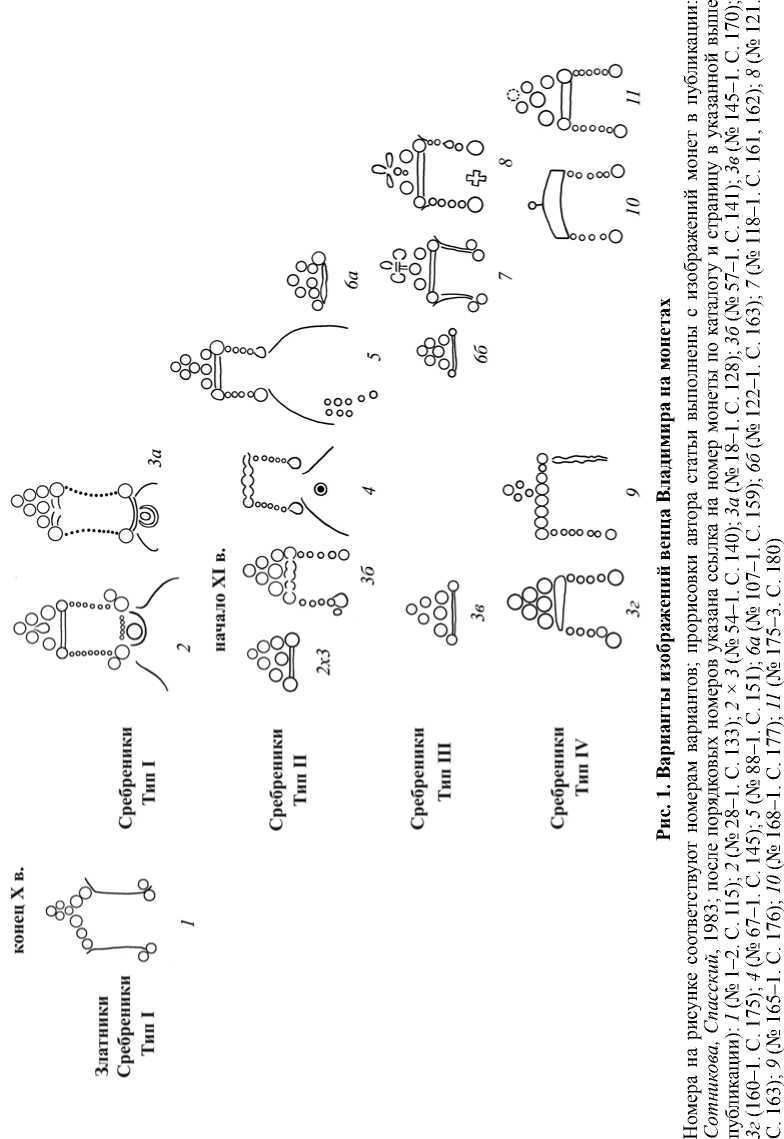

Параллелями для реконструкции венца Владимира традиционно выступают изображения византийских императорских венцов данного периода (рис. 2). К X в., как указывает Н. П. Кондаков, основываясь на сведениях Константина Багрянородного, внутри стеммы начала формироваться матерчатая тулья ( Кондаков , 1906. С. 60, 61).

Императорские венцы X в. остаются очень похожими на диадемы предшествующего периода, обручи и тулья не показаны. Тулья, вероятно, не стала еще обязательной, поскольку над дробничной полосой угадываются волосы. Наиболее типичными примерами венцов для X в. являются мозаичное изображение императора Юстиниана в Софийском соборе Константинополя, а также – императора Константина VII на костяной пластине (рис. 2, 1, 2 ). На венце Юстиниана развевающиеся сзади подвесные детали играют конструктивную роль завязок. В параллель с данной ступенью можно поставить изображения венца на златниках и сребрениках I типа варианта 1, а также, возможно, на сребрениках II и IV типов вариантов 4 и 9 (рис. 2, 7, 8 ).

Для первой половины XI в. опорными примерами являются изображения Константина Мономаха на мозаике Софийского собора в Константинополе и на византийской монете‑номисме (рис. 2, 3, 4 ). Очельные полосы становятся выше и шире (рис. 2, 3 ). Рясна являются декоративными подвесками и выведены вперед, заканчиваются тремя каплевидными подвесками, напоминающими трилистник (рис. 2, 2–4 ). Параллелями для этой стадии являются варианты венцов сребреников III типа вариантов 7 и 8 (рис. 2, 9 ). Но возможно, что данная конструкция с большей долей условности отражена и вариантами венца 4 и 9 (рис. 2, 8 ).

В дальнейшем венцы приобретают расширяющуюся кверху угловатую или пирамидальную форму, становятся более жесткими и крытыми. Примерами являются венец Никифора III Вотаниата на миниатюре рукописи около 1078 г., а также венец Константина Мономаха, изображенный на диадеме второй половины XI в., выполненной в технике перегородчатой эмали (рис. 2, 5, 6 ). В качестве параллели им выступает вариант венца 10 сребреников IV типа (рис. 2, 10 ).

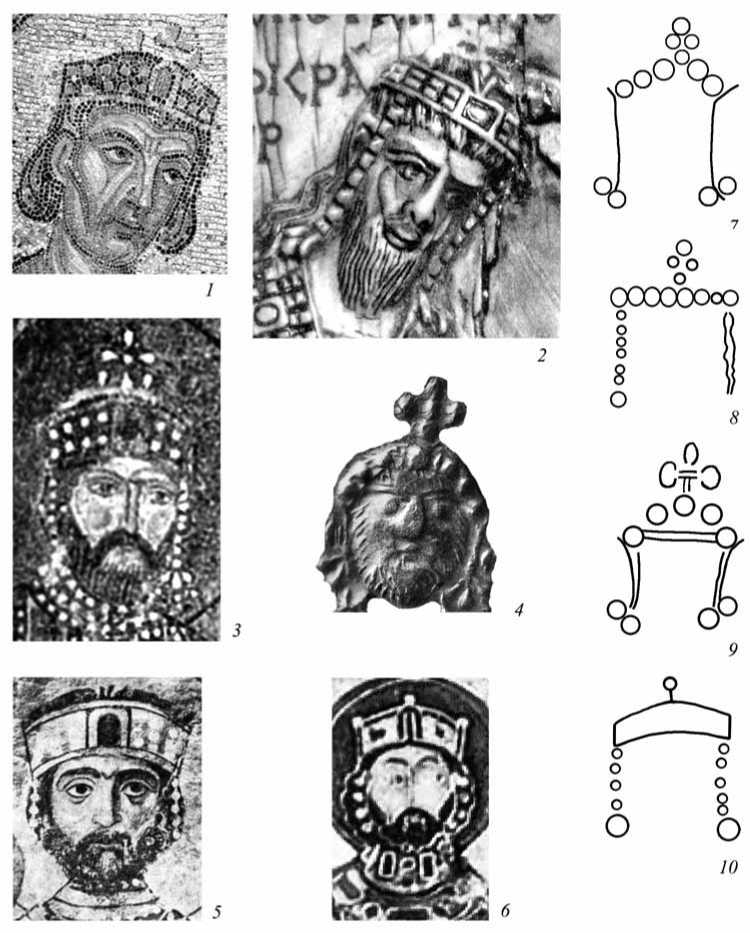

Источниками для реконструкции венца Владимира являются и изображения западноевропейских монархов в венцах, их хронологический ряд отражает подробное развитие форм византийских регалий на европейской почве, что аналогично их развитию на Руси (рис. 3).

Изображения венцов IX в. преимущественно демонстрируют открытую конструкцию венца, состоящую только из обручей. Такие венцы видим на миниатюрах рукописей, в частности на императоре Лотаре I ( Beckwith , 1977. Ill. 48, 49).

Рис. 2. Византийские императорские венцы на изображениях X–XI вв. в сравнении с венцом Владимира на монетах (использованы прорисовки автора статьи)

1 – Юстиниан, мозаика Софийского собора в Константинополе, вторая половина X в. ( Лазарев , 1948. Табл. 96); 2 – Константин VII, костяная пластина X в. ( Банк , 1966. Илл. 125); 3 – Константин Мономах, мозаика Софийского собора в Константинополе, середина XI в. ( Колпакова , 2005. С. 335); 4 – Константин Мономах, номисма 1042–1055 гг. (Меч и златник…, 2012 г. № 365); 5 – Никифор III Вотаниат, миниатюра рукописи около 1078 г. (Культура Византии…, 1989. С. 69); 6 – Константин Мономах на женской диадеме в технике перегородчатой эмали XI в. (Там же. С. 613); варианты изображений венца Владимира на монетах: 7 – вариант 1а; 8 – вариант 9; 9 – вариант 7; 10 – вариант 10

Хронологически наиболее близким к времени Владимира является изображение венца Оттона III (980–1002 гг.) на свинцовой булле 998 г. (Europas…, 2000. S. 457. № 22.01.02). На нижнем обруче в четырех местах, где обычно присоединяются верхние обручи, расположены зубцы в виде трилистников, навершие такой же формы находится в центре наверху (рис. 3, 2 ). Ни обручи, ни волосы с уверенностью не просматриваются, что позволяет предполагать в конструкции венца Оттона III сплошную мягкую тулью. Нижняя налобная полоса орнаментирована округлыми фигурами, передающими драгоценные камни или другие крупные вставки. Подобные украшения постоянно передаются кружками и на венце Владимира на монетах (рис. 1). Подвески на венце Оттона III также декоративны, завершаются двумя шариками. Данная аналогия является хронологической точкой отсчета для приводимых венцу Владимира аналогий, она близка официальной дате принятия христианства на Руси, тому времени, когда у Владимира мог появиться провизантийский венец. Из монетных изображений он находит параллели с вариантом 2 (рис. 1, 2 ; 3, 1 ).

Венец Карла Великого на миниатюре рукописи X в. (Karl der Grosse…, 1965. № 687. Abb. 138) имеет четкую четырехугольно‑пирамидальную, заостряющуюся вверх форму (рис. 3, 3 ). Такую форму могли придать головному убору верхние жесткие обручи, потерявшие свою округлость, передний обруч просматривается на миниатюре. Ниже обручей, по всей видимости, находится тканевая тулья, скрепленная с ними. Здесь также имеются зубцы‑трилистники, укрепленные в основании обручей и вверху по центру. Эта форма перекликается с вариантом 3 венца на монетах, где он передан пирамидально (рис. 1, 3а–г ).

Одним из наиболее ранних изображений короны с зубцами, сформировавшейся на основании конструкции из обручей, является корона Ирода на рельефе бронзовых дверей из Гильдесгейма 1015 г. ( Schulze-Dorlamm , 1991. Abb. 7). Дата произведения совпадает с завершением эпохи правления князя Владимира. Здесь не просматриваются обручи, высокая нижняя полоса из киотцевидных зубцов, вероятно, их заслоняет (рис. 3, 4 ). Такую конструкцию (с одним обручем) имеет реально сохранившаяся корона Конрада II (1024–1039 гг.). На этой стадии мужской венец приобрел вид зубчатой короны, сохраняя и прежнее устройство из обручей с мягкой тульей внутри. Зубцы образованы пластинами перегородчатой эмали с христианскими изображениями (Ibid. Abb. 76, 77).

Четких параллелей коронам на монетных изображениях венца Владимира нет, но, возможно, переходными к ним являются изображения вариантов 4 и 9, поскольку они не передают обручей, возможно, заслоненных зубцами (рис. 2, 8 ; 3, 5 ).

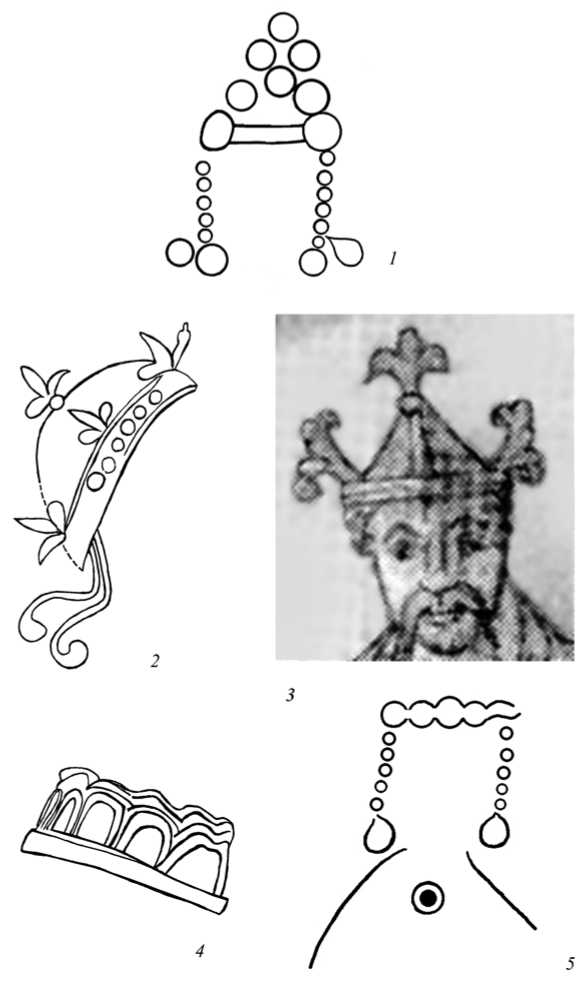

Изображения русских князей в венцах относятся к концу XI–XII в. (рис. 4, 1а , б ; 2а , б ). Конусообразные головные уборы князей Бориса и Глеба с намеченными обручами и ряснами на золотых эмалевых колтах из клада в Старой Рязани 1822 г. по общей форме сходны с изображением венца Карла Великого X в. ( Жилина , 2014. С. 306–308. № 162: 4). В их конструкции сохраняются перекрещивающиеся детали стеммы. Отмечая, что княжеские регалии были последовательно подобны византийским императорским, М. Б. Свердлов полагает, что от конструкции стеммы на Руси в XI–XII вв. отказались, поскольку она не соответствовала высшей власти ( Свердлов , 1999. С. 82; 2003. С. 302). Тем не менее анализ изображений русских княжеских головных уборов показал, что

Рис. 3. Венцы западноевропейских монархов X–XI вв. в сравнении с венцом Владимира на монетах (использованы прорисовки автора статьи)

1 – вариант 2 на сребренике Владимира I типа ( Сотникова , 1995. С. 177); 2 – венец Оттона III на свинцовой булле 998 г. (Europas…, 2000. S. 457. № 22.01.02); 3 – венец Карла Великого на миниатюре рукописи X в. (Karl der Grosse…, 1965. № 687. Abb. 138); 4 – корона Ирода на рельефе бронзовых дверей из Гильдесгейма 1015 г. ( Schulze-Dorlamm , 1991. Abb. 7);

5 – вариант 4 венца Владимира

Рис. 4. Данные о русских княжеских венцах XI–XII вв. (использованы прорисовки автора статьи)

1, 2 – головные уборы князей Бориса и Глеба на эмалевых колтах из клада в Старой Рязани 1822 г. ( Вагнер , 1971. Илл. 1, 2); 3 – головной убор князя Бориса на эмалевой киотцевидной пластине оклада Мстиславова Евангелия ( Жилина, Макарова , 2008. Табл. 20: 3)

стемма как элемент конструкции сохранялась в княжеских шапках ( Жилина , 2001. С. 129–140. Рис. 81).

Древние пластины зубчатой или киотцевидной формы, сохранившиеся в окладе Мстиславого Евангелия (XVI в.), вероятно, входили в конструкцию княжеского венца XII в. (Макарова, 1975. С. 77; Жилина, 2001. С. 155–157; Рис. 81, 8, 9; 84, 2; 89; 2002. С. 161. Рис. 8). Можно предложить два варианта реконструкции венца из таких пластин. Во‑первых, на округлой полусферической основе с мягкой тульей аналогично короне Конрада II. Во‑вторых, подчетырехугольно‑пи-рамидальной формы на основании головного убора Константина IX Мономаха на византийской диадеме (рис. 2, 6), а также русских князей Бориса и Глеба, изображенных на самих пластинах оклада Мстиславова Евангелия (рис. 4, 3а, б).

Наличие свидетельств о последующих звеньях эволюции византийского венца на русской почве позволяет думать о реальности и более ранних стадий, современных князю Владимиру. Византийские монеты, которым в определенной мере подражали русские, отразили реальную эволюцию византийского венца. Эту же эволюцию отразили и русские венцы: князя Владимира и других русских князей.

Изображения венца Владимира на монетах показывают в целом усложнение конструкции венца со временем. Златники и сребреники I типа, датируемые концом X в., преимущественно передают венец линиями (одной дугообразной или ломаной, а затем двумя - горизонтальной и дугообразной), выделяя этим в конструкции обручи (рис. 1, 1 , 2 ). Остальные монеты, относимые к началу XI в., отражают и прежнюю, и новую конструкцию. Сребреники III типа также выделяют обручи (рис. 1, 7 , 8 ). На сребрениках всех типов показываются не только несущие линии венца, но и его силуэт с помощью пирамидальной укладки кружковых элементов или показа общего контура убора (рис. 1, 3а-г , 4 , 5 , 9—11 ). Варианты 4 и 9, возможно, показывают крытый венец в виде драгоценно убранной полосы (рис. 1, 4 , 9 ).

В качестве наиболее ранней формы венца Владимира конца X в. можно предполагать конструкцию из обручей, украшенных драгоценными камнями и вставками: либо открытую, либо с мягкой шапочкой-тульей внутри. Возможны кринообразные дополнения в местах соединения обручей.

К началу XI в. у Владимира мог появиться более современный венец. Предельно возможная форма его развития – это крытая конструкция с эмалевыми дробницами, переходная к короне. Все формы венца сохраняли в себе конструкцию стеммы или ее элементы.

Список литературы Реконструкция венца Владимира Святого (на основании изображений на монетах)

- Банк А. В., 1966. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л.; М.: Советский художник. 392 с.

- Вагнер Г. К., 1971. Рязань. М.: Искусство. 44 с., ил. (без нумерации страниц).

- Жилина Н. В., 2001. Шапка Мономаха. Историко-культурное и технологическое исследование. М.: Наука. 246 с.

- Жилина Н. В., 2002. Русский ювелирный убор//Родина. № 11-12: Спецвыпуск. Древняя Русь. IX-XIII века. С. 160-165.

- Жилина Н. В., 2014. Древнерусские клады IX-XIII вв. Классификация, стилистика и хронология украшений. М.: URSS. 400 c.

- Жилина Н. В., Макарова Т. И., 2008. Древнерусский драгоценный убор -сплав влияний и традиций. IX-XIII вв. Художественные стили и ремесленные школы. М.: Гриф и К. 292 с.

- Колпакова Г. С.,2005. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-Классика. 528 с.

- Кондаков Н. П., 1906. Изображения русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб.: Изд. Императорской Академии наук. 123 с., VI табл.

- Культура Византии. Вторая половина VII-XII в./Ред.: З. В. Удальцова, Г. Г. Литаврин. М.: Наука. 680 с.

- Лазарев В. Н., 1948. История византийской живописи. М.: Искусство. Т. II: Атлас. 350 табл. (без нумерации страниц).

- Лебединцев П. Г., 1888. В каком виде могут быть изображены св. равноапостольный князь Владимир и св. княгиня Ольга, и имеем ли мы их подлинные изображения?//Киевская старина. Т. XXI, май. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого. С. 259-264.

- Макарова Т. И., 1975. Перегородчатые эмали Древней Руси. М.: Наука. 136 с.

- Меч и златник: К 1150-летию зарождения Древнерусского государства: Каталог выставки в Гос. ист. музее, Москва, 1 ноября 2012 -28 февраля 2013. М.: Кучково поле, 2012. 320 с.

- Молчанов А. А., 1973. К вопросу о художественных особенностях и портретности изображений на древнейших русских монетах//Вестник Московского университета. Серия IX: История. № 3 (май-июнь). С. 72-86.

- Окунева И. Н., 1938. Изображения святого Владимира//Владимирский сборник: В память 950-летия крещения Руси. 988-1938. Белград: Меркур. С. 197-200.

- Орешников А. В., 1936. Денежные знаки домонгольской Руси. М.: ГИМ. 96 с. (Труды ГИМ; вып. 6).

- Орешников А. В., 1996. Русские монеты до 1547 г. М.: Археографический центр. 232 с. XXI с. ил. (Репринт 1896 г.).

- Петров Н. И., 1888. Древние изображения св. Владимира//Владимирский сборник: В память девятисотлетия крещения России. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого. С. 1-20.

- Православная энциклопедия/Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. VIII. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. 752 с.

- Пуцко В., 1988. Найдавнiшi зображення святого князя Володимира//Православний вiсник. № 7. С. 37-41.

- Свердлов М. Б., 1972. Изображение княжеских регалий на монетах Владимира Святославича//Вспомогательные исторические дисциплины. IV. Л.: Наука. С. 151-159.

- Свердлов М. Б., 1999. Владимир Святославич Святой -князь и человек//Культура славян и Русь. М.: Наука. Ред.: Ю. С. Кукушкин, Т. Б. Князевская, Т. И. Макарова. С. 72-93.

- Свердлов М. Б., 2003. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси. VI -первой трети XIII вв. СПб.: Академический проект. 736 с.

- Сотникова М. П., 1995. Древнейшие русские монеты X-XI веков. Каталог и исследование. Москва: Банки и биржи. 320 с.

- Сотникова М. П., Спасский И. Г., 1983. Тысячелетие древнейших монет России. Сводный каталог русских монет X-XI веков. Ленинград: Искусство. 240 с.

- Срезневский И. И., 1868. Древние изображения в. к. Владимира и в. к. Ольги//Древности. Археологический вестник, издаваемый археологическим обществом/Под ред. А. А. Котляревского. Январь-февраль. М.: Тип. Грачева и К. С. 1-7.

- Толстой И. И., 1893. Древнейшие русские монеты X-XI века. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова. 60 с.: ил., табл. (Отт. из 6 т. «Записок Русского археологического общества», с. 310-382).

- Beckwith J., 1977. Early Medieval Art. Carolingian. Ottonian. Romanesque. London: Thames and Hudson. 270 p.

- Europas mitte um 1000. Katalog. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag GmbH, 2000. 548 S.

- Karl der Grosse. Werk and Wirkung: Katalog der Ausstellung in Aachen vom 26. Juni bis zum 19. September 1965. Aachen, 1965. 778 S., 158 Ill.

- Schulze-Dorlamm M., 1991. Die Kaiserkrone Konrads II. (1024-1039). Mainz: Thorbecke. 146 S.