Реконструктивно-пластические операции у больных раком молочной железы с сохранением сосково-ареолярного комплекса

Автор: Кочетков Роман Иванович, Савельев Владимир Николаевич, Борисов Александр Павлович, Буканова Марина Сергеевна, Ткачев Максим Валерьевич, Ламонов Максим Сергеевич

Статья в выпуске: 2-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье отражены эстетические результаты реконструктивно-пластических операций, выполненных с сохранением сосково-ареолярного комплекса, у больных раком молочной железы за период 2012-2013 гг. Определены возможные показания к сохранению сосково-ареолярного комплекса путем создания диагностического алгоритма.

Рак, молочная железа, реконструктивно-пластическая операция, сосково-ареолярный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/148102317

IDR: 148102317 | УДК: 617-006.6-031.81

Текст научной статьи Реконструктивно-пластические операции у больных раком молочной железы с сохранением сосково-ареолярного комплекса

[8]. Однако, несмотря на продвижения данной операции в мире, остаются много не до конца решенных вопросов, в частности, не сформулированы четкие показания для сохранения соска и ареолы в зависимости от стадии заболевания, морфогенеза опухоли, не в полной мере отработаны технические моменты хирургических доступов, существуют трудности в определении степени надежности кровообращения САК, способов замещения дефекта молочной железы. Все выше перечисленное делает каждую работу, посвященной данной тематике, актуальной.

Цель работы: внедрить реконструктивнопластические операции (РПО) с сохранением САК у больных раком молочной железы (РМЖ), определить возможные показания к сохранению САК путем создания диагностического алгоритма, оценить полученные результаты как отдельно, так и в зависимости от вида реконструктивной операции.

Материалы и методы . В период 20122013 гг. 83 больным РМЖ (23-63 лет) выполнены радикальные мастэктомии (РМЭ) с сохранением САК и одномоментной реконструкцией. Распределение больных в зависимости от стадии заболевания и структуры выполненных РПО представлены в табл. 1.

На предоперационном этапе особое внимание уделялось выявлению прямых или косвенных признаков, указывающих на возможность вовлечения в опухолевый процесс САК. Так, во время клинического осмотра важно было определить подвижность соска и кожи над опухолью относительно ее самой. Измерялся размер опухоли и расстояние от края опухоли до САК. Ультразвуковое исследование (УЗИ) и маммо- графия позволяли более точно измерить расстояние от края опухоли до кожи, диагностировать наличие опухолевой “дорожки” к САК, предположить статус регионарных лимфатических узлов. Выбор методики реконструкции молочной железы обсуждался с каждой пациенткой индивидуально. На основе первоначально представленной информации о существующих методах оценивались их преимущества и недостатки с учетом диагноза, возможных вариантов адьювантного лечения, объема и формы молочных желез, а также индивидуальных пожеланий пациентки. Фото и видеофиксация общего вида больной и ее предоперационная разметка производилась стандартно в 5-ти проекциях.

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от стадии заболевания и структуры выполненных РПО

|

Стадия заболевания |

Всего |

|||

|

I стадия (n=24) |

II стадия (n=45) |

III стадия (n=14) |

||

|

ТРАМ-лоскут* |

7 |

21 |

9 |

37 |

|

ТД лоскут** |

1 |

1 |

2 |

|

|

эндопротез |

15 |

14 |

2 |

31 |

|

эндопротез/экспандер |

2 |

9 |

2 |

13 |

Примечание: * ТРАМ-лоскут – нижний эпигастральный кожно-мышечный лоскут,

** ТД лоскут – торакодорзальный лоскут

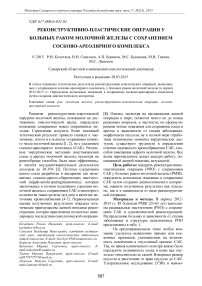

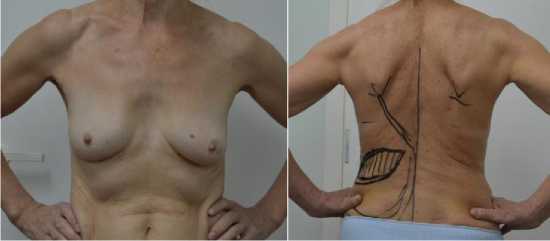

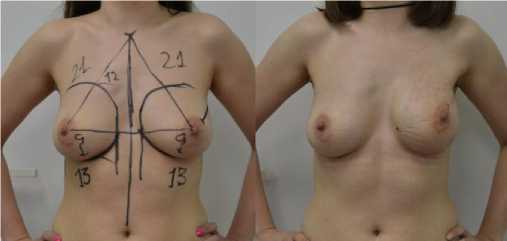

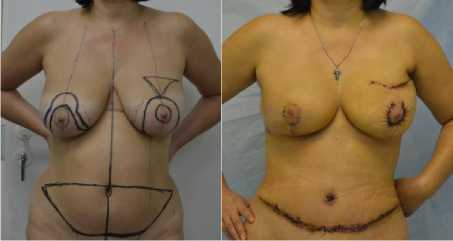

У 49 пациенток был использованы радиар-ные (или S-образные) разрезы в верхне-наружнем квадранте от передней подмышечной линии до наружного края ареолы. При необходимости разрез мог огибать полуокружность ареолы сверху или снизу (рис. 1). 11 пациенткам, у которых молочная железа была малого и среднего объема без выраженного птоза РПО была выполнена через субмаммарный доступ в латеральной трети (рис. 2). 23 больным с выраженным птозом и объемом молочных желез применялся комбинированный циркум-вертикальный и циркум-ареолярный доступ для ликвидации излишков кожного чехла (рис. 3).

Рис. 1. Предоперационная разметка и вид операционного доступа. Б-я Л., 45 лет. Диагноз: рак левой молочной железы с Т2Н0М0 2а ст.

Интраоперационно производилось срочное цитологическое (мазки отпечатки) и гистологическое исследование ткани из-под соска. Толщина оставляемой под соском ткани у первых 15 пациенток было 1-1,5 см, остальных не более

0,3-0,5 см. Жизнеспособность САК оценивалась в конце операции по цвету кожи и методом диа-фаноскопии.

Рис. 2. Вид операционного доступа. Б-я П., 40 лет. Диагноз: рак правой молочной железы с Т1Н0М0 1С ст.

Рис. 3. Предоперационная разметка и вид операционного доступа. Б-я Б., 49 лет. Диагноз: рак левой молочной железы сТ2Н0М0 2а ст.

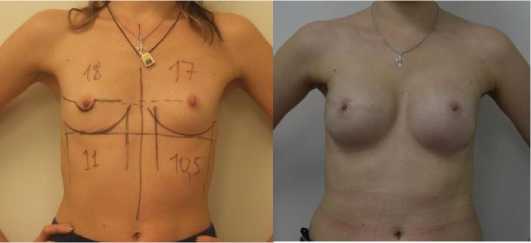

Собственные ткани для реконструкции молочной железы были использованы у 41 пациентки. Восстановление железы ТРАМ-лоскутом (n-37) выполнялась на ипсилатеральной ножке с субтотальной резекцией 2 и полным удалением 4 зоны. Лоскут полностью деэпидермизировался на глубину 0,7-0,9 мм после чего переводился на грудную клетку. Дефект в апоневрозе прямой мышцы живота выше пупочного кольца ушивался двух рядным швом, ниже укреплялся полипропиленовой сеткой (рис. 4 а, б).

а б

Рис. 4 (а, б). Предоперационная разметка и вид 4 мес. после операции. Б-я П., 53 лет. Диагноз: рак левой молочной железы сТ2Н0М0 2а ст.

У 2 пациенток с малым объемом молочной желез дефект восполнен кожно-мышечным ТД лоскутом (без денервации сосудисто-невного пучка, с полной мобилизацией в проксимальных и дистальных отделах), расширенным за счет подкожной клетчатки по всей поверхности широчайшей мышцы спины, расположенной глубже поверхностной фасции. Кожный лоскут полностью деэпидермизировался и распределялся по нижней полуокружности железы для создания ее естественного контура (рис. 5 а, б).

а б

Рис. 5 (а, б). Предоперационная разметка и вид операционного доступа. Б-я О., 56 лет. Диагноз: рак левой молочной железы с Т2Н1М0 2б ст.

У 31 пациентки молочная железа реконструирована с использованием эндопротезов. Полный мышечный карман (мобилизированная большая грудная и передняя зубчатая мышцы) сформирован у 5 пациенток, у остальных пациенток - частичный мышечный карман. При этом нижняя полуокружность ложа эндопротеза представляла собой полипропиленовую сетку, вшитую между нижним краем отсеченной большой грудной мышцы и субмаммарной складкой, передняя зубчатая мышца оставалась интактной. Объем протезов варьировался от 200 до 550 мл, преимущественно устанавливались высоко профильные протезы анатомической формы (рис. 6 а, б).

Двух этапная РПО была проведена у 13 пациенток с высоким риском послеоперационного облучения или в случае планируемой в конце специального лечения коррекции контрлатеральной молочной железы. Первым этапом устанавливался в полный мышечный карман анатомический экспандер, заполненный на треть. Полностью сохраненный кожный лоскут адаптировался по всей поверхности большой грудной мышцы. Время экспансии до +30% общего объема составляло 1,5-2 месяца. Второй этап (замена экспандера на эндопротез) проходил через 4-6 месяцев после завершения специального противоопухолевого лечения (рис. 7 а,б).

а б

Рис. 6 (а, б). Предоперационная разметка и вид перед выпиской. Б-я К., 37 лет. Диагноз: рак левой молочной железы с Т2Н0М0 2а ст

а б

Рис. 7 (а, б). Предоперационная разметка и вид после завершения 2 этапа:

замены экспандера на эндопротез справа и симметризирующееэндопротезирование слева. Б-я К., 34 лет. Диагноз: рак правой молочной железы рТ2Н0М0 2а ст.

Симметризирующие вмешательства на противоположной молочной железе в виде мас-торедукции в случае РПО с использованием собственных тканей выполненыу 12 пациенток (рис. 8 а, б). Для достижения симметрии во время РПО имплантами 5 больным выполнена масто-пексия, 13 пациенткам – масторедукция, 11 – эндопротезирование противоположной молочной железы.

Специальное противоопухолевое лечение в виде адьювантной полихимиотерапии проведено 59 пациенткам, лучевая терапия – 15, гормональная терапия антиэстрогенами – 28 (рис. 9).

а б

Рис. 8 (а, б). Предоперационная разметка и вид перед выпиской: РПО Трам лоскутом слева и масторедукция справа. Б-я К., 45 лет. Диагноз: рак левой молочной железы рТ2Н1М0 2б ст

Полученные результаты. Результаты лечения больных прослежены в сроки от 13 до 36 месяцев. Непосредственные осложнения в виде частичного некроза САК (менее 25%) возникли у 4 (4,8%) пациенток (рис. 10). Это не потребовало дополнительного оперативного вмешательства, местное лечение раны привело к ее зажив- лению через 3-4 недели. Полных некрозов САК зафиксировано не было. Частичный некроз (менее 25%) ТРАМ-лоскута и ограниченный содружественный некроз мастэктомического лоскута развился у одной пациентки с избыточной массой тела и никотиновым анамнезом более 20 лет. При проведении срочного морфологическо- го исследования у 3 пациенток диагностирован опухолевый процесс в ткани из-под соска. У одной пациентки получен аналогичный результат во время плановой проводки препарата.

Рис. 9. Разметка для проведения лучевой терапии. Б-я К., 37 лет. Диагноз: рак левой молочной железы рТ2Н3аМ0 3С ст (РПО эндопротезом, 4 курса химиотерапии)

Полученные результаты были основанием для удаления САК, его реконструкция выполнена интраоперационно у 3 пациенток за счет кожного островка ТРАМ – лоскута, у одной пациентки – в отсроченном порядке. Локо-регионар-ный рецидив РМЖ в подмышечной области, диагностированный у 2 (2,4%) пациенток в сроки 8 и 14 месяцев, потребовал дополнительного иссечения, при этом у одной из них в срок 18 месяцев возникли отдаленные метастазы (печень и легкие). Ни одного местного рецидива в области САК не было диагностировано ни у одной из пациенток. Изолированные отдаленные метастазы в кости скелета и позвоночник диагностированы у 2 (2,4%) пациенток в сроки до 24 мес.

Эстетические результаты оценивались сразу после операции и через год. Критериями оценки было достижение симметрии по объему, форме молочных желез, уровню САК, субма-марных складок, а также симметрия движения молочных желез, возможность изменения формы в различных положениях тела. Отличный, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный результат зафиксирован у соответственно 5/19/18/2 пациенток, у которых реконструктивная операция проводилась с использованием имплантов (рис. 11 а, б, в).

Рис. 10. Частичный некроз САК (14 сутки после РПО с эндопротезом). Б-я Л., 53 лет. Диагноз: рак левой молочной железы сТ2Н0М0 2а ст.

Аналогичный анализ, проведенный у пациенток после восстановления молочной железы за счет собственных тканей, продемонстрировал большее количество отличных и хороших результатов (соответственно 15 и 20), в то время как удовлетворительных – всего 4 (рис 12 а, б, в).

Через год треть пациенток с реконструкцией аутотканями нашли свои результаты более значимыми, а пациентки после РПО имплантами отнеслись к ним более критично. У 6 (7,2%) – ротация эндопротеза, у 4 (4,8%) развитие капсулярной контрактуры 3 степени, у 3 (3,6%) – образование липогранулем.

а б в

Рис. 11. а – отличный, б – удовлетворительный и в – неудовлетворительные эстетические результаты РПО с использованием имплантов

а б в

Рис. 12. а – отличный, б – хороший и в – удовлетворительный эстетические результаты РПО с использованием собственных тканей

Обсуждение. Число сторонников РПО с сохранением САК постоянно увеличивается во всем мире. Так, Mendonça et al [9] в литературном обзоре на октябрь 2013 г. нашел более 440 публикаций, посвященных данное тематике. Очевидно, что эстетические преимущества подобной реконструкции заставляют хирургов-онкологов и пластических хирургов постоянно работать в этом направлении: детализировать показания к сохранению САК, совершенствовать и разрабатывать новые оперативные приемы. Сегодня абсолютным противопоказанием к сохранению САК является его опухолевое поражение, другие варианты носят рекомендательный характер. В частности, обсуждается максимально допустимый размер опухоли, ее локализация, расстояние от края опухоли до САК, наличие мультицентричности поражения или количества метастатически пораженных регионарных лимфатических узлов. В нашем наблюдении основными критериями отбора пациентов было отсутствие клинических, инструментальных признаков поражения соска и ареолы с обязательным цито- и гистологическим подтверждением чистоты края резекции по САК. Мы целенаправленно отказались от использования различных математических формул для оценки соотношения размера опухоли с расстоянием до края САК. Отсутствие локо-регионарных метастазов в зоне соска и ареолы за указанный в нашем исследовании период вселяют надежду на правильность выбора, однако для полноценных выводов необходимо дождаться 5-летних результатов.

Способ восстановления молочной железы всегда является дискутабельным моментом, сторонники реконструкции собственными тканями [10-12] указывают на естественную мягкость и симметричную подвижность молочных желез, способность лоскута в большей мере противостоять адьювантному химио-лучевому лечению, а также его содружественому увеличению в случае изменения массы тела пациентки. С другой стороны, эстетические результаты РПО с ис- пользованием имплантов, представленные в последнее время, стали значительно лучше, а меньшая продолжительность операции, как и сама оперативная травма делает данный способ более привлекательным для самих пациенток [13, 14]. Endaraetal [15] показал, что на первом месте по частоте использования стоит 2-х этапная РПО с использованием экспадера-эндо-протеза (45%), далее – одномоментная РПО имплантами (37%), РПО собственными тканями составляет примерно 18%. В нашем исследовании восстановление молочной железы – наиболее часто используемая методика (39 пациенток), одномоментная реконструкция имлантами занимает второе место (31 пациентка) и третье – 2-х этапная (13 больных). Это объясняется тем, что на 2012 г. был накоплен больший опыт выполнения РПО собственными тканями, однако сейчас тенденция стала меняться, и у больных, не вошедших в данное исследование, количество РПО с использованием имплантов стало преобладать. Отсутствие выраженных послеоперационных осложнений в том или ином способе реконструкции позволяет сделать выбор методики более индивидуально для каждой пациентки.

Выводы: РПО с сохранением САК у больных РМЖ является перспективным направлением современного развития онкопластиче-ской хирургии. Дальнейшее совершенствование методик, анализ отдаленных результатов лечения будет способствовать получению более значимых эстетических результатов и улучшению качества жизни больных.

Список литературы Реконструктивно-пластические операции у больных раком молочной железы с сохранением сосково-ареолярного комплекса

- Kroll, S.S. The oncologic risks of skin preservation at mastectomy when combined with immediate reconstruction of the breast/S.S. Kroll, F. Ames, S.E. Singletary, M.A. Schusterman//Surg Gynecol Obstet. 1991. V. 172. P. 17-20

- Singletary, S.E. Skin-sparing mastectomy with immediatebreast reconstruction: the M. D. Anderson Cancer Center experience//Ann. Surg.Oncol. 1996. No3. P. 411-416.

- Jabor, M.A. Nipple-areola reconstruction: satisfaction and clinical determinants/M.A. Jabor, P. Shayani, D.R. Collins et al.//Plast.Reconstr.Surg. 2002. V.110. P. 457-463; discussion 464-465

- Sacchini, V. Nipple-sparing mastectomy for breast cancer and risk reduction: oncologic or technical problem?/V. Sacchini, J.A. Pinotti, A.C. Barros et al.//J. Am.Coll.Surg. 2006. V. 203. P. 704-714

- Garcia-Etienne, C.A. Nipple-sparing mastectomy: initial experience at the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center and a comprehensive review of literature/C.A. Garcia-Etienne, I.H.S. Cody, J.J. Disa et al.//Breast J. 2009. V. 15. P. 440-449

- Cense, H.A. Nipple-sparing mastectomy in breast cancer: a viable option?/H.A. Cense, E.J. Rutgers, C.M. Lopes, J.J. van Lanschot//Eur. J. Surg.Oncol. 2001. V. 27. P. 521-526.

- Stanec, Z. Skinsparing mastectomy with nipple-areola conservation/Z. Stanec, R. Zic, S. Stanec et al.//Plast.Reconstr.Surg. 2003. V. 111. P. 496-548.

- Caruso, F. Nipple sparing subcutaneous mastectomy: sixty-six months follow-up/F. Caruso, M. Ferrara, G. Castiglione et al.//Eur. J. Surg.Oncol. 2006. V.32. P. 937-940.

- Munhoz, A.M. Immediate nipple-areola-sparing mastectomy reconstruction: An update on oncological and reconstruction techniques ?/A.M. Munhoz, E. Montag, J.R. Filassi, R. Gemp//World J. Clin.Oncol. 2014 August 10. V. 5(3). P. 478-494.

- Blondeel, P.N. One hundred free DIEP flap breast reconstructions: a personal experience//Br. J. Plast.Surg. 1999. V. 52. P. 104-111.

- Warren, P.A. Outcomes after total skin-sparing mastectomy and immediate reconstruction in 657 breasts/P.A. Warren, R.D. Foster, A.C. Stover et al.//Ann. Surg.Oncol. 2012. V.19. P. 3402-3409.

- Gerber, B. Skin-sparing mastectomy with conservation of the nipple-areola complex and autologous reconstruction is an oncologically safe procedure/B. Gerber, A. Krause, T. Reimer et al.//Ann. Surg. 2003. V. 238. P. 120-127.

- Salgarello, M. Nipple-sparing mastectomy with immediate implant reconstruction: cosmetic outcomes and technical refinements/M. Salgarello, G. Visconti, L. Barone-Adesi//Plast. Reconstr. Surg. 2010. V. 126. P. 1460-1471 .

- Moyer, H.R. Nipple-sparing mastectomy: technical aspects and aesthetic outcomes/H.R. Moyer, B. Ghazi, J.R. Daniel et al.//Ann. Plast.Surg. 2012. V. 68. P. 446-450.

- Endara, M. Breast reconstruction following nipple-sparing mastectomy: a systematic review of the literature with pooled analysis/M. Endara, D. Chen, K. Verma et al.//Plast. Reconstr. Surg. 2013. V. 132. P. 1043-1105.