Реконструктивное эндопротезирование тазобедренного сустава у больной с последствием повреждений вертлужной впадины (случай из практики)

Автор: Чегуров Олег Константинович, Менщиков Илья Николаевич, Жданов Алексей Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай, демонстрирующий результат эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентки 32 лет с последствиями повреждений вертлужной впадины. На момент поступления рентгенологически определялось состояние после оперативного лечения, вывих головки левой бедренной кости, нарушение формы тазового кольца, деформация и несросшийся перелом дна вертлужной впадины. Укорочение левой нижней конечности - 5см. Объем движений в левом тазобедренном суставе резко ограничен. На первом этапе выполнена корригирующая остеотомия через зону псевдоартроза, репозиция отломков, стабилизация передней колонны мостовидной предварительно изогнутой пластиной, зафиксированной с помощью 5 винтов. Достигнуто сращение костей таза. На втором этапе выполнено тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава. Достигнуто уравнивание длины нижних конечностей, увеличение объема движений в тазобедренном суставе.

Вертлужная впадина, ложный сустав, накостный остеосинтез, тазобедренный сустав, эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142134633

IDR: 142134633 | УДК: 616.718.16-001.59-089.227.843:616.728.2-089.28-77 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-3-364-367

Текст научной статьи Реконструктивное эндопротезирование тазобедренного сустава у больной с последствием повреждений вертлужной впадины (случай из практики)

Повреждения вертлужной впадины составляют от 7 до 25 % по отношению ко всем переломам таза [1] и в большинстве случаев являются следствием высокоэнергетической травмы и компонентом политравмы [2, 3]. В последние десятилетия отмечается увеличение количества пациентов, получивших повреждения вертлужной впадины в результате дорожно-транспортных происшествий [4]. Последствия тяжелых повреждений таза значительно снижают качество жизни и часто являются причиной потери трудоспособности [5, 6]. Лечение больных с травматическими повреждениями вертлужной впадины является сложной ортопедической задачей. Вследствие значительной травмирующей силы, характерной для данного типа повреждений, проводится коррекция угрожающих жизни состояний, требующих экстренного вмешательства (травматический шок, повреждение внутренних органов, кровотечения) [6, 7]. В вопросе выбора времени хирургического вмешательства, способа репозиции, вида остеосинтеза и оперативного доступа единого мнения нет [8, 10, 11]. Активно применяются чрескостный и открытый накостный остеосинтез, а также их комбинации [9], в ряде случаев возможно выполнение эндопротезирования тазобедренного сустава в позднем посттравматическом периоде [12]. Даже адекватно проведенный остеосинтез не всегда позволяет добиться желаемого результата. Раз- виваются дегенеративно–дистрофические изменения в суставе [13]. В настоящее время тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава является вариантом выбора при лечении таких пациентов. Тем не менее, следует помнить, что костные дефекты, рубцы и изменение привычных анатомических взаимоотношений могут вызвать значительные трудности как на этапе планирования, так и во время проведения оперативного вмешательства.

Представляем клинический пример лечения пациентки Т., 32 лет, которая в результате дорожнотранспортного происшествия получила повреждение вертлужной впадины. Остеосинтез костей таза, выполненный на первом этапе лечения с целью репозиции и сращения костных отломков, позволил на втором этапе лечения успешно провести тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Клинический пример . Пациентка Т., 32 лет, поступила в травматолого-ортопедическое отделение ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ с диагнозом: застарелое повреждение костей таза, ложный сустав вертлужной впадины, вывих левого бедра, состояние после оперативного лечения. На момент поступления пациентка предъявляла жалобы на боли, ограничение движений в левом тазобедренном суставе, нарушение опороспособности левой нижней конечности.

В анамнезе ДТП 21.02.2014 г., в результате которого получила множественные переломы костей таза, вывих левого бедра, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Общее состояние было стабилизировано. В дальнейшем лечение проходила в г. Магнитогорске, где неоднократно выполнялись попытки устранения смещений костей таза и вправление вывиха левого бедра при помощи открытого накостного остеосинтеза, а также чре-скостного остеосинтеза с помощью аппарата Илизарова.

На момент поступления (17.09.2014 г.) общее состояние удовлетворительное. При ходьбе хромала на поврежденную конечность. Передвигалась при помощи костылей, укорочение компенсировала ортопедической обувью. Признаков воспаления кожных покровов в области проведенных вмешательств не было. Определялось относительное укорочение левой нижней конечности 5 см. Объем движений в левом тазобедренном суставе 0/0/90 градусов; отведение/приведение 10/0/30 градусов. Ротация наружная/внутренняя 45/0/0 градусов. Движения в коленных суставах в полном объеме. На рентгенограммах костей таза (рис. 1) в прямой, косой запирательной, подвздошной проекциях определялось состояние после оперативного лечения, деформация левой вертлужной впадины, данные за несросшийся перелом дна левой вертлужной впадины, фиксированный накостной пластиной, высокое стояние головки левой бедренной кости, фиксация большого вертела винтом, нарушение формы тазового кольца, консолидированный перелом нижней ветви лобковой кости справа.

Оценка патологии по Харрису до лечения составила 16 баллов. После хирургического разбора была опреде- лена дальнейшая тактика лечения. Первым этапом модифицированным доступом Stoppa из двух операционных окон (надлобковым и подвздошном) обнажены отломки вертлужной впадины, передней колонны и четырехгранной поверхности. Определены рубцово-измененные ткани, а также диастаз в передней колонне, заполненный рубцами. Выполнена корригирующая остеотомия через зону псевдоартроза, мобилизированы концы отломков, произведена репозиция, стабилизация передней колонны мостовидной предварительно изогнутой пластиной, зафиксированной с помощью 5 кортикальных винтов, дренирование и последующее ушивание ран. Послеоперационный период протекал без особенностей (рис. 2).

После операции пациентка передвигалась при помощи костылей с компенсацией укорочения. Ангионевротических повреждений не было. На 15 день после операции была выписана с рекомендациями на амбулаторное лечение.

Через год (25.08.2015 г.) – повторная госпитализация. По данным компьютерной томографии – неправильно сросшийся перелом костей таза в области левой вертлужной впадины со смещением (тело подвздошной кости дистально до 3 см), деформация и сужение вертлужной впадины, задне-верхний вывих левой бедренной кости со смещением в надацетабулярную область до 4 см. На основании осмотра, жалоб, локального статуса и данных компьютерной томографии определены показания для эндопротезирования левого тазобедренного сустава. Оценка по Харрису составила 25 баллов. В клинике Центра выполнено тотальное бесцементное эндопротезирование левого тазобедренного сустава (рис. 3).

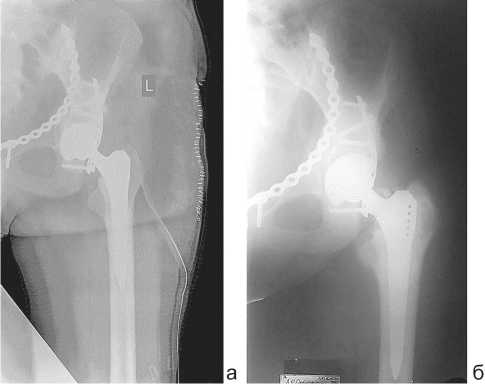

Рис. 1. Рентгенограммы таза с тазобедренными суставами больной Т., 32 лет, до лечения в РНЦ «ВТО». Состояние после оперативного лечения, деформация левой вертлужной впадины, несросшийся перелом дна левой вертлужной впадины, фиксированный накостной пластиной, высокое стояние головки левой бедренной кости, фиксация большого вертела винтом, нарушение формы тазового кольца, консолидированный перелом нижней ветви лобковой кости справа: а – прямая проекция; б – боковая проекция

Рис. 2. Рентгенограмма таза с тазобедренными суставами больной Т., 32 лет, в процессе лечения на первом этапе

Рис. 3. Рентгенограммы таза больной Т., 32 лет. Этап II – послеоперационный период после эндопротезирования: а – ранний послеоперационный период; б – через 6 месяцев после эндопротезирования

На рентгенограммах после операции положение компонентов эндопротеза правильное. Следует отметить, что оба оперативных вмешательства сопровождались техническими сложностями из-за выраженного рубцовообразования и повышенной кровоточивости. В целом послеоперационный период протекал без особенностей. В результате операции была восстановлена ось и длина левой нижней конечности. На стационарном этапе лечения больная передвигалась при помощи костылей с умеренной нагрузкой на левую нижнюю конечность. На 15 день после операции с рекомендациями была выписана на амбулаторное лечение.

Через полгода, на контрольном осмотре, больная жалоб активно не предъявляла. Длина нижних конечностей одинаковая. Передвигалась без дополнительных средств опоры. Для перемещения на значительные расстояния использовала трость. Объем движений в тазобедренном суставе в пределах функциональных требований. Результатом лечения довольна. Оценка результата лечения по Харрису составила 85 баллов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный клинический пример свидетельствует о преимуществе проведения двухэтапного ортопедического лечения, включающего выполнение репозиции и сращения костных отломков на первом этапе при помощи накостного остеосинтеза и проведение тотального эндопротезирования тазобедренного сустава на втором этапе лечения. После стабилизации общего состояния выполнение остеосинтеза позволило создать оптимальные условия для стабилизации и сращения костей таза, что позволило провести стабильную имплантацию эндопротеза тазобедренного сустава с минимальным риском последующей нестабильности вертлужного компонента. В результате такой тактики лечения достигнут значительный реабилитационный эффект в 60 баллов по шкале Харриса.

Список литературы Реконструктивное эндопротезирование тазобедренного сустава у больной с последствием повреждений вертлужной впадины (случай из практики)

- Булибина Т.И., Ланда В.А. О диагностике переломов вертлужной впадины и некоторых регионарных гемодинамических нарушениях//Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2006. № 2. С. 120-126.

- Дорожно-транспортный травматизм как медико-социальная проблема/под ред. С.Ф. Багненко, В.В. Стожарова, А.Г. Мирошниченко, Н.И. Вишнякова. СПб.: ИПК «КОСТА», 2006. С. 86-121.

- Бондаренко А.В., Смазнев К.В., Печенин С.А. Чрескостный остеосинтез повреждений таза и вертлужной впадины при политравме//Гений ортопедии. 2006. № 3. С. 45-46.

- Смирнов А.А., Павлов Д.В., Варварин О.П. Хирургическая тактика при переломах вертлужной впадины//Травматология и ортопедия России. 2009. № 4 (54). С. 84-87.

- Проблемы лечения переломов вертлужной впадины/А.Ф. Лазарев, Э.И. Солод, Я.Г. Гудушаури, М.Г. Кабадзе, М.Г. Стоюхин, И.Н. Сахарных//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2013. № 4. С. 81-85.

- Особенности лечения повреждений таза при политравме/А.В. Бондаренко, И.В. Круглыхин, И.А. Плотников, А.Н. Войтенко, О.А. Жмурков//Политравма. 2014. № 3. С. 46-57.

- Совершенствование лечебно-диагностических аспектов повреждений вертлужной впадины/Э.Ю. Валиев, А.Б. Тиляков, М.Х. Мадалиев, Б.Р. Каримов//Гений ортопедии. 2005. № 3. С. 20-14.

- Белецкий А.В., Воронович А.И., Мурзич А.Э. Определение показаний к оперативному лечению и выбор хирургических доступов при сложных комплексных переломах вертлужной впадины//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2010. № 4. С. 30-37.

- Роль аппарата внешней фиксации при переломах костей таза с повреждением вертлужной впадины/В.К. Ивченко, Д.В. Ивченко, А.В. Ивченко, А.А. Иубенец, Б.С. Рудой//Травма. 2013. Т. 14, № 6. С. 102-104.

- Open reduction internal fixation and primary total hip arthroplasty of selected acetabular fractures/S. Boraiah, M. Ragsdale, T. Achor, S. Zelicof, D.E. Asprinio//J. Orthop. Trauma. 2009. Vol. 23, no. 4. P. 243-248 DOI: 10.1097/BOT.0b013e3181923fb8

- Percutaneous antegrade screwing for anterior column fracture of acetabulum with fluoroscopic-based computerized navigation/Y.C. Lin, C.H. Chen, H.T. Huang, J.C. Chen, P.J. Huang, S.H. Hung, P.C. Liu, T.Y. Lee, L.H. Chen, J.K.Chang//Arch. Orthop. Trauma Surg. 2008. Vol. 128, no. 2. P. 223-226.

- De Bellis U.G., Legnani C., Calori G.M. Acute total hip replacement for acetabular fractures: a systematic review of the literature//Injury. 2014. Vol. 45, no. 2. Р. 356-361 DOI: 10.1016/j.injury.2013.09.018

- Operative treatment of displaced fractures of the acetabulum. A meta-analysis/P.V. Giannoudis, M.R. Grotz, C. Papakostidis, H. Dinopoulos//J. Bone Joint Surg. Br. 2005. Vol. 87, no. 1. P. 2-9.