Рекреационно-географические исследования для планирования развития туризма на уникальных природных территориях

Автор: Евстропьева Оксана Владимировна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Локальное в глобальном: формула туризма

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена научным проблемам территориального развития туризма, решаемым в рамках комплексных географических исследований. Их актуальность особенно возрастает в контексте приоритетности туристского развития для территорий с уникальной природой. Примером такого типа является побережье озера Байкал. В статье приведены основные результаты рекреационно-географических исследований, проведенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в границах Иркутской области. Раскрываются ведущие природно-экологические и социально-экономические факторы территориальной организации туристско-рекреационной деятельности. Исследование основывается на теоретико-методологических подходах рекреационной географии, используются подходы ландшафтного планирования, а также специфические методы отраслевых направлений физической и социально-экономической географии. Исследование включало законодательно-правовое зонирование территории, выявление эколого-экономических противоречий туристского развития, покомпонентную и интегральную оценку устойчивости природных экосистем к рекреационным воздействиям. Дана характеристика современного состояния рекреационной инфраструктуры байкальского побережья, выполнен структурный анализ туристской деятельности. Основная часть туристических баз, гостиниц и прочих объектов приема и обслуживания туристов приурочена к прибрежным населенным пунктам, которые продолжают существовать благодаря туризму, а для местного населения вовлечение в сферу туристских услуг (предоставление жилья, организация общественного питания, экскурсионное обслуживание и пр.) зачастую становится единственным способом самозанятости и главным источником средств существования. Важнейшими результатами работы авторского коллектива стали обоснование и выделение на побережье озера Байкал территорий для приоритетного туристского развития - туристско-рекреационных зон, а также разработка макета «Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области».

Рекреационно-географические исследования, озеро байкал, туризм, центральная экологическая зона байкальской природной территории, рекреационная нагрузка, правила организации туризма и отдыха, эколого-экономические проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/140236960

IDR: 140236960 | УДК: 910.1; | DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10301

Текст научной статьи Рекреационно-географические исследования для планирования развития туризма на уникальных природных территориях

Туризм – одно из наиболее ярких социокультурных явлений нашего времени и важнейший элемент современного мироустройства. Он стал сферой, где жестко проявились проблемы взаимодействия природы и общества. Имея такое высокое общественное значение, туризм привлекает большое внимание со стороны науки. J. Jafari (1977) утверждает, что наука о туризме – это изучение человека вне его обычной среды обитания, изучение инду- стрии, которая отвечает его потребностям, и изучение последствий, которые и он и индустрия оказывают на хозяина социально-культурной, экономической и физической среды [20]. Понимание столь сложного объекта/явления требует применения требует столь же разнообразных подходов. Таким образом, рекреационно-географические исследования связаны с решением двух взаимосвязанных задач: вычленение поля исследования на стыке множества научных направлений и объединение спе- циалистов в различных областях науки в рамках одного исследования [21, 23]. Они становятся, в значительной степени, решаемы при развертывании пространственного характера явления в рамках географии.

Рекреационно-географические исследования на протяжении почти тридцати лет входят в круг научных задач Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (ИГ СО РАН, г. Иркутск) [4, 13]. В рамках социально-ориентированной проблематики 80-х гг. ХХ в. такие работы более всего касались здоровья населения и развития производительных сил Сибири. Позже (1990-е гг.), в составе территориальных комплексных схем охраны природы, они были ориентированы на ресурсную составляющую туризма и отдыха. Этот же период связан с вхождением озера Байкал в перечень объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и разработкой Федерального закона «Об охране озера Байкал». Тогда основные научные результаты были достигнуты и в сфере рекреационной экологии [6, 7, 12, 17, 19]. Освоение технологий ландшафтного планирования (начало 2000-х гг.) позволило сформулировать новые подходы к формированию туристского пространства с учетом экологических требований и задач социально-экономического развития.

Вопрос о необходимости актуализации накопленных знаний и проведении научно-исследовательской работы, сосредоточенной на современных проблемах территориального развития туризма в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, был поднят в конце 2016 года, а в начале 2017 года подготовлено техническое задание. Старт работ практически совпал по времени с утверждением Президентом Российской Федерации «Перечня поручений по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории». Это обстоятельство определило некоторые акценты, но не повлияло на общую концепцию работы.

Авторский коллектив объединил около сорока специалистов-географов различного профиля. Более того, много- гранность туризма как социокультурного явления предопределила участие в процессе подготовки проекта большого числа профессионалов, имеющих то или иное отношение к организации туризма и отдыха. Среди заинтересованных в результатах работы оказались субъекты туристской деятельности – представители турбизнеса, занятое/самозанятое в туристской отрасли население прибрежных территорий Иркутской области, сотрудники особо охраняемых природных территорий. Работа оказалась в поле зрения не только региональных органов власти, инициировавших проект (Министерства природных ресурсов и экологии, Агентство по туризму), но и уполномоченных в сфере экономики, градостроительства, имущественных отношений. Активными участниками процесса стали представители муниципальных органов власти прибрежных районов – Ольхонского, Слюдянского и Иркутского. Интерес подключившихся на заключительном этапе контрольно-надзорных органов подчеркнул одиозность проекта. Взаимодействие с каждой из сторон осуществлялась в нескольких форматах, в том числе анкетирование и интервьюирование, многочисленные консультации, общественные слушания (шесть заседаний), письменные ответы на замечания и официальные запросы по отдельным проблемам, а также помощь во время полевых исследований. Организация такой работы состоялась во многом благодаря участию влиятельных общественных организаций, действующих в Иркутской области, а именно, Сибирско-Байкальской ассоциации туризма, общественного движения Общероссийский народный фронт, Иркутского регионального отделения Русского географического общества.

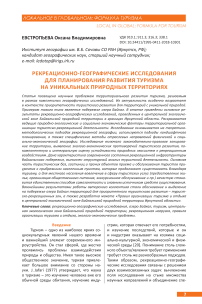

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) в пределах Иркутской области протянулась с юго-запада на северо-восток более чем на 300 км. Она включает территории четырех районов Иркутской области, в том числе Ольхонский район (15,9 тыс. км2),

Т Онгурен

)йка

МалГолоустнск

. СЛЮДЯНКА л

Утулик О З^^БАЙКАЛЬСК

Култук

30 км поселки городского типа населенные пункты сельского типа

Онгу ренское Хужирское Шара-Тоготское Еланцынское Куретсгое Бугульдейское Голоустненское Большереиенское Листвянское Портбайкальское Маритумское Култуке кое Слюдянское Утуликское Байкальское Новоснежнинское

По типу поселения: БАЙКАЛЬСК города

Административные районы на территории ЦЭЗ и их номера на карте

Ольхонский район Иркутский район Слюдянский район

Муниципальные образования 1-го уровня входящие в ЦЭЗ

Населенные пункты

По числу жителей, тыс.чел.: о более 10 • 1-10 о менее 1

^^^^^— железные дороги

Автомобильные дороги: федеральные

________ прочие

По административному значению: слюдянка районные центры

* центры муниципальных образований

Границы:

""""■^“ Субъектов РФ Административных районов

МО 1-го уровня

__________ Центральной Экологической

Пути сообщения:

Рис. 1 – Территория исследования. Положение административных районов и муниципальных образований Иркутской области в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории (сост. А.Н. Воробьев)

Fig. 1 – The studied territory. The situation of administrative districts and municipalities of Irkutsk Region within the central ecological zone of the Baikal Natural Territory (compiled by A.N. Vorobiev)

большие части Слюдянского (6,3 тыс. км2) и Иркутского (5,7 тыс. км2) районов (70% и 90% от общей площади районов соответственно), а также участок Качугского района в границах Байкало-Ленского государственного природного заповедника (6,6 тыс. км2) (рис. 1) [18]. В составе территории находится 16 городских и сельских муниципальных образований. В 78 населенных пунктах проживает около 55,5 тыс. чел. (2,3% от общей численности населения области) 1.

Общий объем туристского потока в Иркутскую область неуклонно растет – в 2013 году он впервые превысил 1 млн. чел., а в 2016–1,5 млн. чел. Доля иностранных туристов, превышающая 10% от обще- го турпотока, также увеличивается (рост в 2016 и 2017 годах составил 21 и 34% соответственно), в основном за счет граждан Китая 2,3. При этом, как наибольшие экологические обременения, так и туристские приоритеты, получают прибрежные административные районы (Иркутский, Слюдянский, Ольхонский), которые располагаются в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). Опрос туристов, проведенный в 2016 году на острове Ольхон при активном участии волонтеров Прибайкальского государственного национального парка, показал, что главными мотивами путешествия на Байкал становятся природные красоты, чистая вода и воздух, желание хотя бы раз посетить великое озеро, независимо от удаленности от постоянного места жительства.

Цель исследования определена современной проблематикой, лежащей в плоскости решения эколого-экономических проблем туристско-рекреационного развития территорий, наделенных уникальными природными свойствами. Она состояла в оценке современного потенциала рекреационного использования прибрежных территорий ЦЭЗ БПТ в границах Иркутской области, разработке подходов к регулированию антропогенных нагрузок на природную и социальную среды в условиях лавинообразного роста туристских потоков.

Конкретные задачи, решавшиеся в рамках работы: общая рекреационно-географическая характеристика территории ЦЭЗ БПТ Иркутской области; оценка рекреационных нагрузок; выделение территорий для приоритетного развития туризма на иркутской части побережья озера Байкал – туристско-рекреационных зон (ТРЗ); разработка макета «Правил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ Иркутской области».

В экологическом контексте поставленные задачи были сведены к поиску механизмов устранения диссонансов между тремя группами параметров, а именно: природно-обусловленная устойчивость экосистем байкальского побережья к рекреационным нагрузкам; действующие нормативы негативных воздействий туризма; реальное состояние природной среды при текущем уровне рекреационного пресса.

Исследование основывается на теоретико-методологических подходах рекреационной географии, в число которых входят научные представления о территориальных рекреационных системах, рекреационных свойствах природной сре- ды, туристско-рекреационных функциях территорий и совмещении экологических, экономических и социальных приоритетов их развития [15]. Единый концептуальный подход позволил объединить значительный объем географической информации о природе и обществе байкальского побережья, полученных посредством специфических научных подходов физической и социально-экономической географии [20–23].

Для более глубокой проработки вопросов, связанных с конкретными эколого-экономическими проблемами развития туризма в условиях жестких природоохранных ограничений ЦЭЗ БПТ применен ряд подходов ландшафтного планирования (экологически ответственного планирования землепользования), открывающих возможность для принятия решений о развитии, улучшении или отказе от использования тех или иных участков побережья. Среди них – покомпонентная и интегральная оценка устойчивости природных экосистем к рекреационным воздействиям и их рекреационная значимость, анализ рамочных законодательно-правовых условий развития туризма, сопоставление реального и разрешенного рекреационного использования земельных ресурсов, выявление эколого-экономических противоречий туризма с иными видами хозяйственно-экономической деятельности [8].

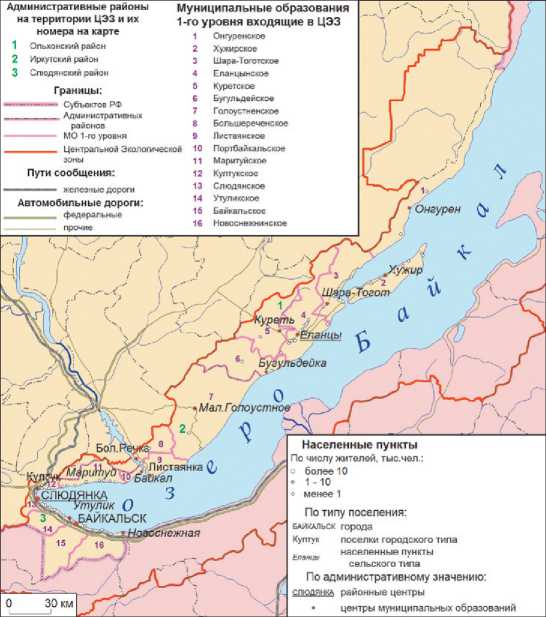

Для обработки и интерпретации данных использовались ключевые методы географических исследований – картографирование и геоинформационное моделирование. Источниками геоданных стали материалы полевых исследований, данные Федеральной службы государственной статистики, интернет-сервисы геоизображений, открытые данные Росреестра, документы территориального планирования и муниципальные программы социальноэкономического развития, а также фондовые материалы ИГ СО РАН и др. (рис. 2).

Для территорий, испытывающих мощный рекреационный пресс, к которым относится ЦЭЗ БПТ, требуется проведение комплекса мероприятий по сохранению природной среды и рекреационных свойств территории.

Рис. 2 – Многоуровневый процесс получения геоданных

Fig. 2 – Multilevel process of obtaining geodata

Цифрами обозначены этапы исследования: 1 – полевые ландшафтные описания, 2, 3 – использование беспилотного летательного аппарата для оценки состояния природной среды и характера туристской застройки, 4 – определение границ и расчет площади ареалов рекреационного воздействия с помощью космических изображений, 5 – полевые исследования стадий рекреационной дигрессии растительного покрова, 6 – фото-фиксация критических состояний природной среды, 7 – фиксация экзогенных геоморфологических процессов, вызванных автотранспортной и рекреационной нагрузкой, 8 – анализ реального и разрешенного рекреационного использования земельных участков на основе кадастровых данных, 9 – обследование туристических баз и гостиниц, составление кадастра коллективных средств размещения, 10 – обследование мест массового отдыха, 11 – работа с муниципальными органами власти, сбор информации о планах территориального и социально-экономического развития, 12 – интервьюирование субъектов туристской деятельности и работников социальной сферы.

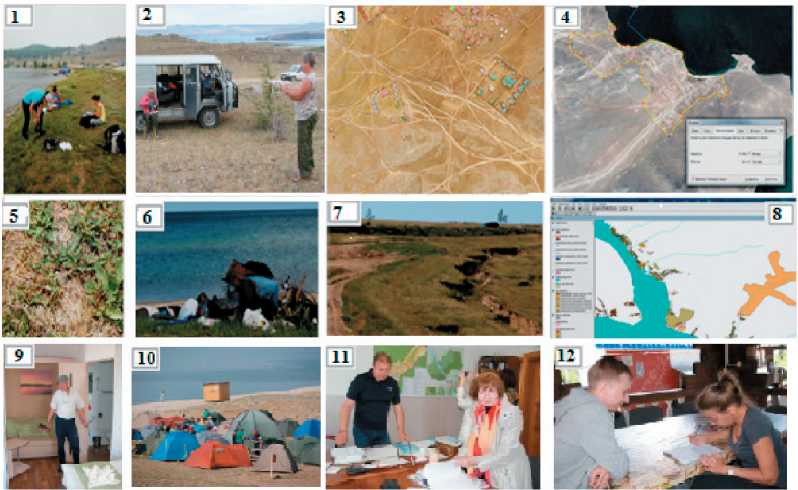

Отправной точкой исследований стал специально разработанный алгоритм работ, который включает (рис. 3):

-

- анализ рекреационных нагрузок и рекреационного использования территории;

-

- туристско-рекреационное зонирование территории ЦЭЗ БПТ с выделением территорий, для которых туризм является приоритетным видом хозяйственно-экономического развития;

-

- разработка правил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ, а также предложений по корректировке имеющихся нормативов допустимых рекреационных воздействий на экосистемы в ЦЭЗ БПТ;

-

- разработка предложений по ведению комплексного мониторинга рекреационной системы ЦЭЗ БПТ [23].

Аналитический обзор природных и социально-экономических условий территории, который выполнен специалистами различного географического профиля в контексте туристской проблематики, позволил выделить ведущие факторы территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в условиях центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Анализ данных о современной инфраструктуре туризма, важнейших экскурсионных маршрутах, летний учет организованных и самодеятельных туристов в местах массового отдыха легли в основу экспертной оценки туристских потоков и рекреационной нагрузки на побережье

Рис. 3 – Логическая схема исследования

Fig. 3 – Logical scheme of the study озера Байкал. За более чем полувековой период на байкальском побережье сформировалась развитая сеть коллективных средств размещения всех типов. Их перечень включает более 400 объектов – как гостиницы, пансионаты и базы отдыха на 100–300 человек, так и небольшие по емкости миниотели и гостевые дома, созданные на базе частных усадеб. Их общий потенциал размещения превышает 20 тыс. мест. Половина из них находится на территории Ольхонского района, где, в отличие от Иркутского и Слюдянского районов, лишь небольшая часть (около

10%) приспособлена для круглогодичного функционирования.

Распределение туристских потоков между административными районами относительно равномерно. По результатам экспертной оценки Иркутский и Слюдянский районы принимают 300–350 тыс. туристов в год, а Ольхонский – около 250 тыс. Что касается структуры рекреационной деятельности, то немногим более половины приходится на организованный отдых с использованием услуг по размещению и питанию, около 10% – самодеятельный палаточный отдых, 14–15% – зимний спор- тивный отдых (горнолыжные комплексы в г. Байкальск и в пос. Листвянка). Экскурсанты, следующие в Листвянку и на Кругобайкальскую железную дорогу, составляю, примерно, четверть всего турпотока.

Полевые ландшафтно-экологические исследования мест локализации туристской деятельности позволили дать предварительную усредненную оценку рекреационной емкости и допустимой нагрузки на наземные природные экосистемы в разных частях иркутского побережья озера Байкал. Например, для южного (в пределах Слюдянского района) и западного (Иркутский район) побережий озера Байкал – 5–6 чел/га, для побережья Малого моря – 6–7 чел/га, и острова Ольхон – 2 чел/га. Полученные данные требуют дальнейшей детализации с учетом вариативности компонентов природной среды – почвенно-растительного покрова, рельефа, гидрологических условий мест массового отдыха. Данный вид работ предусматривался проектом для тестирования и формирования предложений по корректировке действующих нормативов 4.

Анализ и картографирование природных факторов территориального развития туризма осуществлялся с использованием ландшафтной картографической основы масштаба 1:1 500 000 «Ландшафты юга Восточной Сибири» 5. Для оценки устойчивости ландшафтов и отдельных компонентов природной среды к рекреационным воздействиям, а также туристско-рекреационного потенциала их использования, разработана ландшафтно-типологическая карта масштаба 1:500 000. Приуроченность ЦЭЗ БПТ к Байкальской рифтовой зоне, представленной Байкальской впадиной и ее горным обрамлением 6, определяет высокое ландшафтное разнообразие: гольцовые ландшафты – 3% ЦЭЗ БПТ Иркутской области, подгольцовые – 11%, горнотаежные – 62%, подгорные и подтаежные – 9%, степные – более 10%.

Сравнительная оценка рекреационной устойчивости ландшафтов носит интегральный характер. Для этого выполнен покомпонентный анализ природной среды. Водные объекты, почва, растительный покров и животный мир оценивалась по критериям устойчивости, отражающим их чувствительность к рекреационным воздействиям и способность к самовосстановлению. К наиболее устойчивым отнесены низкогорные ландшафты сосновых, лиственнично-сосновых и кедрово-лиственничных лесов, сосновые остепненные леса, светлохвойные и темнохвойные долины. Наименьшей устойчивостью характеризуются гольцовые и подгольцовые ландшафты, а также темнохвойные, светлохвойные и степные ландшафты, приуроченные к крутым горным склонам, в т.ч. обращенным к оз. Байкал.

Оценка значимости различных ландшафтных типов территорий осуществлена с учетом отраслевого туристского контекста работы. В связи с этим использованы критерии эстетической привлекательности (аттрактивности) и пригодности для тех или иных рекреационных занятий (совершения спортивных и экстремальных маршрутов, пляжного отдыха и пр.). Наиболее притягательными для туристов являются открытые видовые площадки с циркорамным (круговым) обзором и дальней перспективой с присутствием акватории оз. Байкал в структуре пейзажа. Низкую эстетическую оценку получили свежие гари, территории населенных пунктов с ограниченным обзором и большой долей застройки, а также закрытые долинные комплексы.

Важным элементом этой части работы стал анализ опасных природных объектов и явлений. В силу физико-географических условий на приуроченных к побережью Байкала территориях повышены риски, связанные с возникновением опасных гидрологических (паводки, наводнения, снежные лавины) и экзогенных геоморфологических процессов (сели, оползни и др.). Некоторые из них могут быть спровоцированы рекреационными нагрузками (почвенная эрозия, оврагообразование). Выход туристов в открытую природу повышает вероятность встреч с опасными животными (хищные млекопитающие, ядовитые пресмыкающиеся), а также с нахождением в очагах распространения заболеваний, общих для животных и человека (наиболее опасными являются клещевые инфекции).

Климато-рекреационный потенциал территории оценен с использованием медико-экологических показателей комфортности: для летних видов отдыха (июнь–август) продолжительностью периодов с эквивалентно-эффективными температурами выше +8 °C, когда пребывание на открытом воздухе благоприятно, а для зимних (ноябрь–март) – продолжительностью периодов с приведенной температурой ниже –32 °C, когда отдых на открытом воздухе ограничен [1, 2]. Выраженные сезонные и суточные перепады температур предъявляют повышенные технические и экономические требования к объектам капитального строительства, предназначенные для размещения и обслуживания туристов. При этом на побережье Байкала водные массы оказывают отепляющее воздействие в зимний и охлаждающее в летний периоды [10].

Комплекс законодательно-правовых ограничений, направленных на сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, определяет рамочные условия туристско-рекреационного развития ЦЭЗ БПТ. Их можно охарактеризовать как сложные и жесткие. Ключевые положения определены Федеральным законом «Об охране озера Байкал» (от 01.05.1999 № 94-ФЗ) и связанными с ним законодательно-правовыми актами [3]. Многослойность действующих природоохранных ограничений визуализируется посредством правового зонирования ЦЭЗ БПТ Иркутской области. В нем отражены: контура границ ЦЭЗ БПТ, водоох-раной зоны озера Байкал и 500-метровой рыбоохранной зоны, функциональных зон особо охраняемых природных территорий (Байкало-Ленского государственного заповедника, Прибайкальского государственного национального парка, Кочергатского заказника регионального значения зани- мают – почти 35% территории). Условными знаками обозначены места организованного и самодеятельного палаточного отдыха, местоположения уникальных объектов – памятников природы (39 объектов регионального значения общей площадью 1,5 тыс. га), объектов историко-культурного наследия (в т.ч. 23 объекта, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации). Категории земель, использование которых регулируется Земельным кодексом Российской Федерации, указывают не только на сложившуюся хозяйственную специализацию территорий (лесное и сельское хозяйство, природоохранная деятельность и пр.), но и на ключевые направления туристского развития, а именно такие взаимодополняющие варианты экологического туризма, как этнографический и сельский туризм, природно-познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях. Таким образом, в ЦЭЗ БПТ Иркутской области выделены территории, где цели туристского развития совмещаются с целями охраны природных и культурных ценностей, где рекреационное ресурсопользование совмещается с другими его видами (в соответствии с превалирующим хозяйственным назначением земель), где туризм является определяющим фактором социально-экономического развития.

Социально-экономические факторы развития туризма ЦЭЗ БПТ в агрегированном виде представлены в виде характеристики основных эколого-экономических проблем развития туризма в ЦЭЗ БПТ (табл. 1). Назревшие в настоящее время проблемы регулирования рекреационных нагрузок, определения территорий приоритетного развития туризма, а также легализации уже действующего на байкальском побережье туристического бизнеса сводятся к тому, что за пределами особых экономических зон туристско-рекреационного типа (единственная в Иркутской области ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» создана в Слюдянском районе) и функциональных зон туристского назначения особо охраняемых природных территорий, туристско-рекреационная деятельность может осуществляться лишь на специально выделенных

Таблица 1 – Эколого-экономические проблемы туризма в ЦЭЗ БПТ

Table 1 – Ecological and economic problems of tourism

Дефициты

Проблемы

Возможные решения

Дефицит земель для туристской застройки, связанный с жесткими экологически-миограничениями хозяйственной деятельности в ЦЭЗ БПТ и водоохранной зоне оз. Байкал

-

1. Не определены границы туристских зон, кроме особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».

-

2. Конфликты интересов между сопредельными туристскими и нетуристскими землепользователями.

-

3. Пространственные ограничения для развития муниципалитетов и туристских территорий в действующих границах водоохранной зоны оз. Байкал и условиях экологических ограничений ЦЭЗ БПТ.

-

4. Нерешенные земельные вопросы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

-

5. Стихийная застройка побережья.

-

1. Разработка и совершенствования региональных и муниципальных программных документов развития территорий, содержащих цели и конкретные планы туристского развития (в том числе инвестиционные проекты) с учетом условий землепользования и природного разнообразия.

-

2. Туристское развитие удаленных от байкальского побережья территорий (смещение рекреационных нагрузок от берега), развитие индустрии гостеприимства с размещением отдельной сети за пределами ЦЭЗ БПТ.

-

3. Включение некоторых территорий с высокой концентрацией инфраструктуры туризма в состав прилегающих населенных пунктов.

-

4. Создание на туристских территориях и на территориях населенных пунктов с высокой концентрацией туристской инфраструктуры зон экономического/экологического благоприятствования регионального и местного уровней.

-

5. Уточнение границ ООПТ всех категорий, включая памятники природы.

Дефицит системных взаимодействий (отсутствие кооперации между основными группами ответственных пользователей рекреационных ресурсов (игроков туристского рынка): ООПТ, местные муниципалитеты, местное население, турбизнес)

-

1. Дефицит продуктов питания местного производства и промысла.

-

2. Особо охраняемые территории испытывают трудности с реализацией услуг экологического туризма.

-

3. Дефицит ассортимента туристских товаров и услуг.

-

4. Нарушения правил посещения ООПТ, установленных для туристов и туристских групп.

-

5. Слабый уровень вовлечения местного населения в туриндустрию, дефицит рабочих мест в сфере туризма при низком уровне занятости.

-

7. Дефицит специально подготовленных гидов-проводников по ООПТ.

-

8. Истощительное использование природных пищевых ресурсов, в том числе промысловых видов рыбы, наземных животных и растений в условиях массового прибытия потребителей в высокий туристский сезон.

-

9. Нерегулируемые рекреационные нагрузки на природные комплексы и объекты показа.

-

1. Разработка комплексных региональных турпродуктов и маршрутов.

-

2. Внедрение системы сертификации и патентования на туристские и связанные с ними услуги, предоставляемые и производимые местным населением по размещению, транспортному обслуживанию, производству и поставке продуктов питания и сувенирной продукции.

-

3. Развитие потребкооперации.

-

4. Государственная и региональная поддержка создания и восстановления местных предприятий по добыче, разведению, переработке и реализации местных биоресурсов и продуктов сельского хозяйства (фермерских хозяйств, рыбоводных и рыборазводных ферм, рыбзаводов, зверохо-зяйств и пр.).

-

5. Подготовка местных предприятий, занятых традиционными видами производства к туристскому показу.

-

6. Подготовка и сертификация гидов-проводников.

|

Дефициты |

Проблемы |

Возможные решения |

|

Природоохранные и средоз-щитные дефициты |

|

|

|

Инфраструктурные дефициты |

|

|

|

Дефициты |

Проблемы |

Возможные решения |

|

Финансовые дефициты |

|

|

|

Законодательноправовые дефициты |

1. Нерегулируемые рекреационные нагрузки |

|

для этого территориях, границы которых должны быть утверждены в документах территориального планирования в установленном порядке (Постановление Правительства РФ от 30.08.2001 № 643).

Обобщение результатов рекреационно-географического анализа позволило выделить территории для приоритетного туристского развития. Для этого применены приемы целеполагания, которые используются при экологически ориентированном планировании землепользования (в рамках ландшафтного планирования территорий), когда территории дифференцируются по основным категориям целей развития: отказ от использования, сохранение, улучшение, развитие. Таким образом, различия территорий, в том числе по сочетанию природных и социально-экономических факторов, определяющих их значимость и потенциал использования для рекреационных целей, сложившемуся хозяйственному использованию, комплексу природоохранных ограничений и эколого-экономических противоречий, стали основанием для выделения

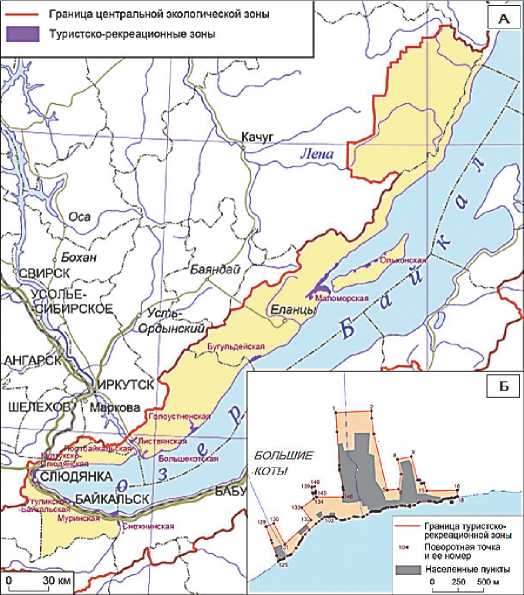

11 туристско-рекреационных зон общей площадью около 29,5 тыс. га (в т.ч. в Иркутском районе – 3, в Ольхонском – 3, в Слюдянском – 5) (рис. 4).

Часть из выделенных туристско-рекреационных зон располагается в пределах населенных пунктов, остальные – преимущественно на естественных ландшафтах [5, 9]. В соответствие со специально разработанной номенклатурой, первые определены как «закрытые», а вторые – «открытые». Введение подобной классификации вызвано необходимостью разграничения туристских территорий по признаку их положения относительно границ населенных пунктов. Такой подход должен обосновать распространение градостроительной политики на туристские территории, расположенные за пределами населенных пунктов, стать поводом для корректировки градостроительных нормативов в отношении социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры с учетом пребывающего на территорию контингента туристов и отдыхающих [11, 14], локализовать рекреационные воздействия на природные экосистемы и упорядочить процесс туристской застройки

Рис. 4 – Туристско-рекреационное зонирование ЦЭЗ БПТ (Иркутская область):

А – схема расположения туристско-рекреационных зон, предложенных для целевого туристского развития территорий и внесения в документы территориального планирования, Б – схема границ одной из ТРЗ (сост. А.В. Бардаш)

Fig. 4 – The scheme of the location of tourist and recreational zones in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory of Irkutsk Region, proposed for targeted tourism development and introduction into the documents of territorial planning (compiled by A.V. Bardash)

побережья [16]. В дальнейшем в границах предложенных и утвержденных в генпланах туристско-рекреационных зон ведение туристско-рекреационной деятельности становится легитимным и регулируемым.

Все полученные результаты исследования в сконцентрированном виде легли в основу макета «Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области». Он разработан на основании ст. 12 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предложен правительству Иркутской области в качестве базового для формирования нормативного акта, регулирующего туристско-рекреационную деятельность на побережье Байкала. Правила представляют собой руководство, обращенное к субъектам туристской деятельности Иркутской области, направлен- ное на формирование и совершенствование согласованных действий по сохранению уникальной экосистемы оз. Байкал. Взаимодействие субъектов туристкой деятельности определяется необходимостью совместно использовать природные, историко-культурные и земельные ресурсы территории, формировать комплексные региональные туристские продукты, а также взаимосвязанные сети объектов туристского обслуживания (размещения, питания, транспорта, туристской информации и пр.), решать эколого-экономические проблемы туристского освоения байкальского побережья [23].

Выявлены следующие специфические особенности туристско-рекреационного развития территории ЦЭ БПТ Иркутской области:

Байкал является системообразующим ресурсом региональной туристской системы, объединяющей общими целями рекреационного развития три прибрежных административных района в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории – Иркутский, Слюдянский и Ольхонский.

Основная часть объектов размещения (турбазы, гостинцы, дома отдыха и пр.) приурочены к прибрежным населенным пунктам, многие из которых продолжают существовать исключительно благодаря туризму, а для местного населения вовлечение в сферу туристских услуг (предоставление жилья, организация общественного питания, экскурсион- ное обслуживание и пр.) зачастую становится единственным способом самозанятости и главным источником средств существования.

Природная уникальность и комплекс экологических ограничений определяют туристско-рекреационную специализацию территории в области экологического туризма.

Туризм в долгосрочной перспективе выступает как важнейший фактор освоения территории региона. Низкий уровень освоенности и заселенности при неуклонном расширении туристско-рекреационного пространства и инвестиционном векторе экономического развития создают условия для развития трансграничных взаимодействий с крупнейшим туристским рынком Китая.

Oksana V. EVSTROPYEVA

-

V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS (Irkutsk, Russia);

RECREATIONAL AND GEOGRAPHICAL RESEARCH FOR TOURISMDEVELOPMENT PLANNING ON UNIQUE NATURAL TERRITORIES

The article is devoted to the scientific problems of the territorial development of tourism. These problems are in focus of the complex geographical studies and especially relevant due to the priority of tourism development for territories with a unique nature. The coast of Lake Baikal is an example of this type. The article presents the main results of recreational and geographical studies conducted in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory (within the boundaries of Irkutsk Region). The author reveals the main natural-ecological and socio-economic factors of the spatial organization of tourism. The research is based on theoretical and methodological approaches to recreational geography, uses landscape planning approaches, as well as specific methods of physical and socio-economic geography. The study includes legislative-legal zoning of the territory, identification of environmental-economic contradictions in tourism development, component-wise and integral assessment of the sustainability of natural ecosystems to recreation press. The article characterizes the current state of the recreational infrastructure on the Baikal coast, and presents the result of structural analysis of tourist activity. The main part of tourist bases, hotels and other objects of tourist facilities are confined to coastal settlements that exist thanks to tourism. For the local population, involvement in the sphere of tourist services (housing, catering, excursion services, etc.) often becomes the only way to self-employment and the main source of livelihood. The most important results of the team’s work is the justification and allocation of territories for priority tourism development on the coast of Lake Baikal (tourism and recreational zones), as well as the elaborating the project of “Rules for the organizing tourism and recreation in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory of Irkutsk Region”. Keywords: recreational and geographical research, Lake Baikal, tourism, central ecological zone of the Baikal Natural Territory, recreational load, rules for organizing tourism and recreation, environmental and economic problems.

Received May 12, 2018

Список литературы Рекреационно-географические исследования для планирования развития туризма на уникальных природных территориях

- Башалханова Л.Б., Трофимова И.Е., Фролов А.А. Рекреационно-климатическое картографирование Байкальской горно-котловинной системы//Геодезия и картография. 2013. №7. С. 19-25.

- Буфал В.В., Линевич Н.Л., Башалханова Л.Б. Ландшафтно-климатическая обусловленность рекреационного потенциала побережья оз. Байкал//География и природные ресурсы. 2004. №4. С. 50-55.

- Бычков И.В., Гагаринова О.В., Орлова И.И., Корытный Л.М., Плюснин В.М., Богданов В.Н. Водоохранное зонирование Байкальской природной территории: правовые коллизии, ландшафтно-гидрологический подход//География и природные ресурсы. 2017. №4. С. 76-82. ) DOI: 10.21782/GiPR0206-1619-2017-4(76-82

- Евстропьева О.В. Развитие туристской системы на Байкальской природной территории//География и природные ресурсы. 2016. №5. С. 184-195. ) DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2016-5(184-195

- Евстропьева О.В., Рященко С.В., Снытко В.А. Рекреационное районирование территории на примере Слюдянского района Иркутской области//География и природные ресурсы. 2001. №1. С. 78-83.

- Евстропьева О.В. Трансформация природных комплексов в зонах рекреации//География и природные ресурсы. 1999. №1. С. 130-133.

- Ионычева М.П., Громакова Е.В. Влияние рекреационных нагрузок в условиях Прибайкальского национального парка//В сб.: Рациональное использование и охрана растительных ресурсов Центральной Сибири. Иркутск, 1991. С. 118-127.

- Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения/Ред.-сост. А.Н. Антипов. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2005. С. 76-78.

- Лобанова Т.А. Функциональная дифференциация рекреационных территорий Южного Прибайкалья//География и природные ресурсы. 1987. №4. С. 164-167.

- Мизандронцева К.Н. Климат озера Байкал в погодах. Новосибирск: Наука, 1985. 159 с.

- Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. С. 36.

- Пономаренко Е.А., Солодянкина С.В. Трансформация прибрежных геосистем озера Байкал под воздействием рекреационной деятельности//Известия Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». 2013. Т.6. №1. С. 147-160.

- Рященко С.В., Богданов В.Н., Романова О.И. Региональный анализ рекреационной деятельности. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2008. 143 с.

- Саранча М.А. К оценке качества туристской продукции в рамках развития экологически безопасного туризма Байкальского региона//Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. №4. С. 103-111 DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-103-111

- Теоретические основы рекреационной географии/Под ред. И.П. Герасимова, В.С. Преображенского. М.: Наука, 1975. С. 135-152.

- Усова Н.В. Рекреационное районирование Иркутской области: оценка факторов развития региональной рекреационной системы. Автореферат дисс.... к-та геогр. н. Иркутск: Ин-т географии СО РАН, 2002. 23 с.

- Чижова В.П. Рекреационные ландшафты: устойчивость, нормирование, управление. Смоленск: Ойкумена, 2011. С. 38-75.

- Экологический атлас бассейна озера Байкал/Отв. ред.: А.Р. Батуев, Л.М. Корытный, Ж. Оюунгэрэл, Д. Энхтайван. Иркутск, Улан-Батор, Улан-Удэ: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. 145 с.

- Ягодкина О.А. Определение допустимых нагрузок в зонах массового отдыха Прибайкальского национального парка (на примере бухты Песчаной)//Вестник Московского государственного университета. Сер. 5 География. 1990. №5. С. 74-79.

- Jafari J. Editor’s Page//Annals of Tourism Research. 1977. Vol. 5. Supplement 1 (Oct.-Dec.). Pр. 6-11 DOI: 10.1016/S0160-7383(77)80002-9

- Lentell B. An excursion in sport, leisure and tourism research: the changing face of research in sport, leisure and tourism//Sport, leisure and tourism information sources: a guide for researchers/Ed. by M. Scarrott. Oxford; Boston: Butterworth Heinemann, 1999. Pp. 1-26 DOI: 10.1016/B978-0-7506-3864-7.50005-9

- TEEB -The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers. Malta: Progress Press, 2010. Pp. 125-171.

- Veal A.J. Research Methods for Leisure and Tourism. A Practical guide. London: Longman/Ilam Leisure Management Series, 1992. 320 р.