Религиозная политика светского государства в условиях религиозного многообразия

Автор: Мирошникова Елена Михайловна, Сгибнева Ольга Ивановна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Авторы обосновывают необходимость четкой стратегии государственной религиозной политики в России, опираясь на современные социологические исследования, проведенные в странах Восточной и Центральной Европы, в ряде других стран. Многие из них, как и Российская Федерация, являются многоконфессиональными. Для анализа авторы выбрали результаты социологических исследований, проведенных в 2013-2017 гг. двумя крупными международными исследовательскими центрами: Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend (Pew Research Center); Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe (Pew Research Center); Promoti ng Religious Freedom and Peace through Cross-Cultural Dialogue (Italian Institute for International Pol itical Studies - ISPI). Результаты социологических исследований свидетельствуют, что в современных условиях религиозный фактор все активнее влияет на социальную, экономическую, политическую и культурную сферы общества, его конфликтогенность проявляется там, где отсутствует урегулированность межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений. В странах с высоким уровнем религиозных ограничений и религиозной нетерпимости растет уровень социальной напряженности, снижаются показатели экономической деятельности, падает инновационная активность. Опасная тенденция роста религиозных ограничений фиксируется социологами с 2015 года. Дальнейшая динамика религиозных притеснений и ограничений может стать серьезным тормозом развития. В этих условиях необходим диалог, поиск путей мирного сосуществования в религиозном многообразии, для чего важна продуманная государственная религиозная политика, в которой особая роль отводится образованию и просвещению, в том числе религиозному. Опыт стран, для которых характерно религиозное многообразие, показывает позитивный потенциал кооперационной модели отношений светского государства и религиозных организаций. Однако пока в России созданы лишь базовые предпосылки для ее формирования. Выработка государственной религиозной политики является важным условием гармонизации отношений государства и конфессий, укрепления государственной безопасности страны и ее цивилизационной самобытности.

Религиозная политика, свобода совести, свобода вероисповедания, социальная нетерпимость, толерантность, диалог, государственно-конфессиональные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/14974878

IDR: 14974878 | УДК: 316.75:2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2017.3.9

Текст научной статьи Религиозная политика светского государства в условиях религиозного многообразия

DOI:

В результате длительного исторического развития Россия формировалась как многоконфессиональное государство. С Х в. начинается сложный процесс христианизации русских земель, утверждения православия как официальной религии государства, но этот процесс неразрывно связан с расширением государственного пространства, включением в его состав новых земель со своими национальными традициями и религиями. Христианизация Руси началась еще до разделения церквей (1054 г.), поэтому западное христианство не рассматривалось как чуждое. И хотя в дальнейшем, с учетом военных и политических событий, отношение к католикам неоднократно менялось, католические общины в России действовали все годы ее существования. Первые протестанты появились в нашей стране уже в 20-е гг. XVI в., почти одновременно с распространением протестантских идей в Европе. Продолжительную историю в России имеет иудаизм, к VIII–X вв. относится распространение по территории нашей страны ислама. Эти религии были в Российском государстве и «терпимыми», и «гонимыми», пережили сложные периоды во взаимоотношениях с властью [6, c. 99–100]. В Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., закреплены принципы свободы совести и свободы вероисповеданий, равенства религиозных объединений перед законом [1, c. 48, 53], и он не может не учитываться в политике государства.

Современный мир переполнен конфликтами и противоречиями. Меняется миропорядок, многие страны стоят перед этнонаци-оналистическими вызовами. И во всех сложных ситуациях в той или иной степени проявляются проблемы национальной и религиозной идентичности. Религиозная нетерпимость, нарушения прав граждан по принципу вероисповедания и, напротив, попытки найти компромисс и выработать приемлемый для всех modus vivendi – все это играет значительную роль в современном глобальном пространстве [12]. Можно вполне согласиться с позицией Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), что сегодня поле реализации свободы совести и свободы вероисповеданий может стать той площадкой, которая позволит России успешно продвигать свои национальные интересы [5, с. 141–142].

Внутри поликонфессиональных стран в современных условиях очень важна грамотная национальная и религиозная политика. В России выработана и утверждена Указом Президента России № 1666 от 19 декабря 2012 г. «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» [7]. Этому предшествовала глубокая исследовательская и аналитическая работа, встречи с руководителями регионов, руководителями национально-культурных центров и общественных организаций, научным сообществом. В частности, на заседании президиума Госсовета 11 февраля 2011 г. отмечалось, что успешная реализация стратегического курса на модернизацию страны в решающей степени зависит от сохранения и укрепления в обществе гражданского мира, межнационального и межрелигиозного согласия.

Реализация Стратегии государственной национальной политики за прошедшее пятилетие привела к серьезным продвижениям в решении вопросов межнационального взаимодействия, развития национальных культур. В современных условиях остро встал вопрос о выработке государственной стратегии в области религиозной политики. Об этом говорилось на последнем заседании Российской ассоциации защиты религиозной свободы 1. Необходимость разработки концепции государственной политики в области свободы совести объясняется рядом причин. Главной из них является противоречивая ситуация, связанная с правоприменительной практикой положений Конституции РФ и Федерального закона № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» [9]: в соответствии с Конституцией в государстве действует принцип отделения религиозных объединений от государства, то есть фактически Основной закон устанавливает отделительную модель государственно-конфессио- нальных отношений, а на практике утвердилась кооперационная модель, предполагающая сотрудничество государства с конфессиями в социально-экономической, культурной и духовно-нравственной сферах. С учетом проблем, которые выявила практика применения Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в сферах культуры и образования, социальной и экономической деятельности и др.), Общественная палата России высказывает предложения об обновлении закона 1997 года. В частности, И. Дискин, председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, предлагает выпустить закон о свободе совести в новой редакции. Новый свод правил, по его мнению, должен отвечать требованиям «новой светскости» и учитывать, что «большинство россиян рассматривают религию сегодня как важный жизненный ориентир... Новая редакция федерального закона должна исходить из ясного понимания новых задач общественного развития и роли религиозных сообществ» [4].

В то же время самая крупная религиозная организация страны – Русская православная церковь (Московский патриархат) стоит на другой позиции. С точки зрения официальных представителей РПЦ, в новом законе нет необходимости, вполне работает ныне действующий с возможностью внесения в него поправок. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда считает на нынешнем этапе эту проблему неактуальной: «Путь поправок есть, он открыт, его никто не отменял, он существует» [4]. Эту точку зрения разделяют и лидеры мусульманского сообщества.

Прошедшие два десятилетия действия Федерального закона с учетом изменений в современном социуме выявили существенные проблемы: как сосуществовать разным религиям в обществе, объявившем религиозную свободу при равенстве всех религий пред законом? Во что выливается религиозная свобода при явном обострении социально-политической ситуации, особенно на фоне распространяющейся тенденции взаимосвязи национальной и религиозной иден- тичности? Это серьезный вызов безопасности не только в нашей стране, но и в мире. Естественно, что государство как институт, отвечающий за обеспечение безопасности граждан, да и прочность своей власти, отвечает на негативные проявления, вызванные и религиозными причинами. Доминирующим признаком являются ограничения в отношении религиозной свободы. Эта тенденция характерна сегодня для многих стран мира, о чем свидетельствует ряд социологических исследований последних лет. Их результаты позволяют выявить взаимосвязь и взаимозависимость социально-политических и религиозных процессов, определить наиболее приемлемые модели отношений светских государств и религиозных организаций в условиях современного религиозного многообразия.

Для анализа авторы выбрали результаты социологических исследований, проведенных в 2013–2017 гг. двумя крупными международными исследовательскими центрами 2: Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend (Pew Research Center) [10]; Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe (Pew Research Center) [13]; Promoting Religious Freedom and Peace through Cross-Cultural Dialogue (Italian Institute for International Political Studies – ISPI) [15].

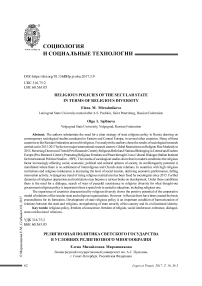

Так, социологи крупнейшего в мире исследовательского центра по изучению роли религий Pew Research Center (исследование охватило 198 стран) выявили, что «число людей, живущих в странах с высоким уровнем религиозных ограничений и религиозной нетерпимости, достигло фактически 5,9–6 млрд человек, что составляет 78,5 % всего населения земного шара в 2017 году. Уровень этот увеличился на 1,1 млрд человек с начала исследования этой проблемы в 2009 году. Причем всплеск нетерпимости касается не только слаборазвитых стран, но и страны с ведущей экономикой мира – США. По данным того же источника, уровень религиозной вражды повысился на 3,5 порядка (2009 г. – 2,0; 2014 – 5,2; 2015 – 4,2) [10] (рис. 1).

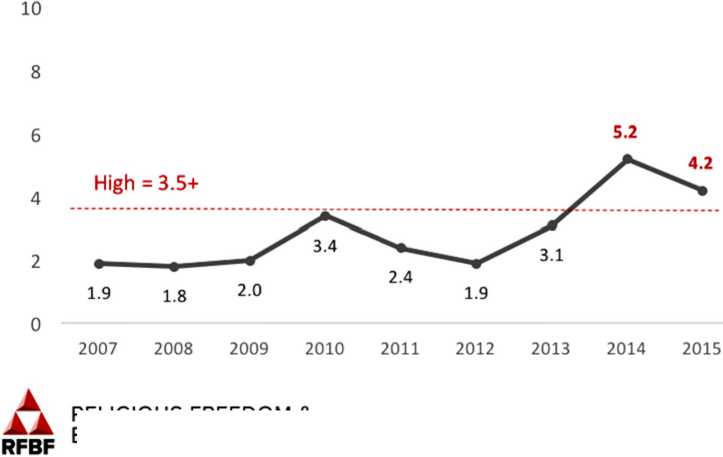

Главное, что факт увеличения уровня религиозной вражды неразрывно связан (и тут трудно отдать кому-то пальму первенства) с увеличением социальной нетерпимости, вызванной ограничительными действиями государства по отношению к религии. Вследствие этого сильно страдает и развитие экономики. В странах с низким уровнем ограничений религиозной свободы, редкими проявлениями религиозной вражды выше динамика инновационной политики, экономические показатели в два раза выше, чем в странах со значительными религиозными ограничениями [14, с. 9] (см. рис. 2).

Data: Pew Research Center

Рис. 1. Изменение уровня религиозной вражды в США (2007–2015 гг.) Примечание. Источник: [10].

Majority of the 12 Pillars of Global Competitiveness Are Stronger* in Countries With LOW Government Restrictions on Religion and LOW Social Hostilities Involving Religion

Level of Religious

Percentage of Countries With High Levels of Global

Hostilities or Government Competitiveness - by Pillar - Among Countries with HIGH or LOW Restrictions on Religion** Religious Hostilities or Government Restrictions on Religion

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

Technological readiness

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

Innovation

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

Market efficiency:

Goods

Business sophistication

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

Financial market development

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

Institutional environment promoting wealth

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

Labor market efficiency

Market size

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

Macroeconomic environment

HIGH religious hostilities LOW religious hostilities HIGH govt, restrictions LOW govt, restrictions

0%

* Strong is defined as 1.0 standard deviations above the mean of 148 countries on the World Economic Forum's Global Competitiveness Index's measures for each of the 12 pillars.

** High and Low categories of social hostilities involving religion or government restrictions on religion are as defined by the Pew Research Center's 2012 study, Social Hostilities Reach Six-Year High

Data: World Economic Forum Global Competitiveness Index (2013); Pew Research Center Government Restrictions on Religion

Index and Social Hostilities Involving Religion Index (2012)

Рис. 2. Соотношение конкурентоспособности стран и уровня религиозных ограничений Примечание. Источник: [14].

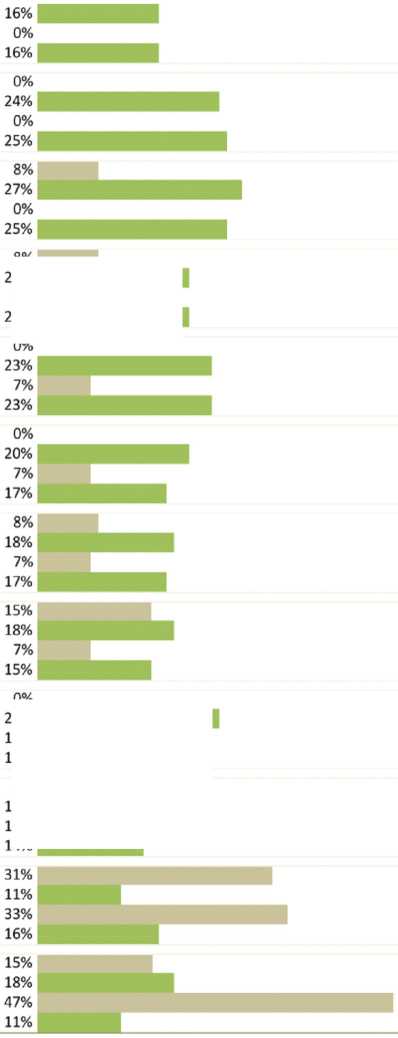

Значительный рост государственных ограничений по отношению к религии и социальной нетерпимости в обществе социологи фиксируют в 2015 году. К 2017 г. ситуация не улучшилась, частота же и географическое разнообразие террористических атак подтверждают негативные тенденции. Число стран с высоким и очень высоким уровнем государственных ограничений религиозной свободы, что находит выражения в законодательных актах, политических решениях и действиях, акциях преследования по религиозному признаку, увеличилось с 24 % в 2014 г. до 25 % в 2015 году. Число стран с высоким уровнем социальной враждебности и религиозной нетерпимости по отношению к индивидуальным предпринимателям, религиозным организациям или группам в обществе повысилось с 23 % в 2014 г. до 27 % в 2015 году. Исследование показало, что в 2015 г. 40 % стран вошло в разряд высокого и очень высокого уровня ограничений (2014 г. – 34 %).

В 4 из 5 регионов, вошедших в поле исследования, зафиксировано увеличение показателей по государственным ограничениям религии и социальной нетерпимости: Европа, Ближний Восток, Северная Африка, Азия и Океания, Африка к югу от Сахары.

Из 198 стран 105 (53 %) – практиковали политику широких преследований религиозных групп (2014 г. – 43 %).

Ограниченное преследование относительно определенных религиозных групп также увеличилось: в 2014 г. – в 44 странах (22 %); в 2015 г. – в 52 странах (26 %).

Государственное преследование и использование силы особенно резко выросло в Европе, где усилилась социальная вражда по отношению к мусульманскому населению [10] (рис. 3).

Европейское исследование ISPI позволило установить, что в 27 странах Европы (60 %) в 2015 г. практиковалось широкое распространенное преследование религиозных групп (в 2014 г. – 17 стран). А в 24 странах (53 %) применяли силу против религиозных групп (в 2014 г. их число составляло 15– 33 %). Франция и Россия среди европейских стран имели больше всех случаев использования государственной силы против религиозных групп – до 200 [15].

В 2015 г. почти 1,3 млрд беженцев прибыло в Европу в основном (54 %) из трех мусуль- манских стран: Сирии, Афганистана, Ирака. Это фактически вдвое превышает число беженцев после распада СССР: в 1992 г. их число составляло 700 тысяч. Между тем социальная ненависть к христианам тоже увеличилась – с 17 стран в 2014 г. (38 %) до 21 страны в 2015 г. (47 %). Среди стран с наибольшим количеством населения Россия, Египет, Нигерия, Индия, Пакистан имеют самый высокий уровень государственных ограничений и социальной ненависти по религиозным причинам, причем в Египте – самый высокий уровень государственных ограничений, в Нигерии – самый высокий уровень социальной нетерпимости [10].

Europe sees largest increase in government harassment and use of force against religious groups

% ojcountries in each region with increases in government harassment or use offorce against religious groups between 2014 and 2015

Europe

Sub-Saharan Africa

Americas

Middle EastNorth Africa

Asia-Pacific

% of countries in each region that experienced government harassment or use of force against religious groups in 2015

Middle EastNorth Africa

Europe

Sub-Saharan Africa

Americas

Asia-Pacific

53%

Source: Pew Research Center analysis of external data.

See Methodology for details.

"Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, Reversing Downward Trend"

PEW RESEARCH CENTER

Рис. 3. Уровень правительственных преследований религиозных групп в 2015 г.

Примечание. Источник: [10].

Итак, глобальные ограничения религии усиливаются именно в 2015 году. Что это оз- начает? Может быть, пришел конец толерантности, так еще и не задышавшей в полную силу? Получается, что борьба за религиозную свободу обернулась своей обратной стороной – нетерпимостью одних верующих к другим? Тренд на усиление роли религии в публичной сфере в современном мире показывает явные амбивалентные последствия. В этом контексте заслуживает внимания недавняя интересная работа профессора Ноттингемского университета Дж. Милбанка и А. Пабста «The Politics of Virtue: Post-Liberalism and the Human Future» [11]. В этой книге авторы подчеркивают, что чем больше религия будет рассматриваться как угроза, тем меньше оснований для толерантности. Казалось бы, парадоксальный вывод на фоне страшных терактов под флагом религии. Разумеется, страх сковывает и людей, и государство. Вот и естественным следствием кажутся ограничения и применение силы. Но можно согласиться с авторами, что это односторонний подход к решению столь сложной задачи. Необходим диалог, поиск путей мирного сосуществования в религиозном многообразии, и особая роль отводится образованию и просвещению, религиозному образованию в частности.

К такому же выводу приходят исследователи ISPI: «В странах с высоким уровнем культурного и религиозного многообразия ограничения религиозной свободы являются контрпродуктивными в процессе создания социальной сплоченности и политического консенсуса. И на национальном, и на международном уровнях они достижимы только при усилении наших возможностей по защите индивидуального и коллективного права на религиозную свободу [15]. Это принципиально важно для современной России, в которой действуют почти 28 тысяч религиозных организаций 60 вероисповеданий. Исследования, проведенные Институтом социологии РАН в 2014–2016 гг. (проект «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социо- культурном и этнорелигиозном контекстах), позволяют сделать вывод о необходимости включения религиозного параметра в оценку политических процессов как основания, накладывающего отпечаток на «алгоритмы политических стратегий» [3, с. 133].

В июне 2015 – июле 2016 г. в 18 европейских странах исследовательским центром Pew Research Center проведено исследование «Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе» (Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. National and religious identities converge in a region once dominated by atheist regimes) [13].

На основании проведенного исследования религиозный портрет России выглядит следующим образом (табл. 1).

Религиозный состав населения стран Центральной и Восточной Европы представлен в таблице 2.

Исследование показало, что доля воцер-ковленных христиан (посещающих коллективное богослужение еженедельно, соблюдающих религиозные правила и ограничения, знающих Священное Писание) невелика и составляет в среднем по региону Центральной и Восточной Европы 10 %. В то же время в странах с преимущественно православным населением выявлена тесная связь между религиозной и национальной идентичностью. Жители этих стран считают, что православие является важной составляющей национальной идентичности. В Армении это признали 82 % респондентов, в Грузии – 81 %, Сербии – 78 %, Греции – 76 %, Румынии – 74 %, Болгарии – 66 %, Молдавии – 63 %, России – 57 %, Украины – 51 %, Белоруссии – 45 %. Медиана для этих стран составляет 70 %. В странах с преимущественно католическим населением медиана составляет 57 % (в частности, во Франции роль католицизма в формировании национальной идентичности признали 23 % респондентов, в Германии – 30 %).

Кроме того, респонденты, проживающие в православных странах, более склонны считать,

Таблица 1

Религиозный портрет России

|

Православие |

Католицизм |

Ислам |

Неверующие |

Не определившиеся (ответ «не знаю») |

|

|

Количество последователей (%) |

71 |

1 |

10 |

15 |

4 |

Таблица 2

Религиозный состав населения стран Центральной и Восточной Европы

Отношение населения к поддержке религии государством представлено в таблице 3.

Наиболее активно поддерживают государственное участие в распространении религиозных ценностей в Армении (59 %), Литве (43 %) и России (42 %).

В православных странах более всего рассчитывают на финансовую поддержку религиозных организаций в Грузии (82 %), в России на это надеятся 50 % респондентов. В католических странах на финансовую помощь конфессий уповает меньшее число респондентов: в Литве – 42 %, Венгрии – 41 %, Хорватии – 40 %, Польше – 28 % [13].

Таблица 3

Отношение населения стран Центральной и Восточной Европы

к поддержке религии государством

|

Страны |

Государство должно поддерживать распространение религиозных ценностей (%) |

Государство должно оказывать финансовую поддержку религиозным организациям (%) |

|

Все страны региона |

36 |

44 |

|

Страны с преимущественно православным населением |

42 |

56 |

|

Страны с преимущественно католическим населением |

28 |

41 |

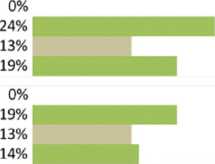

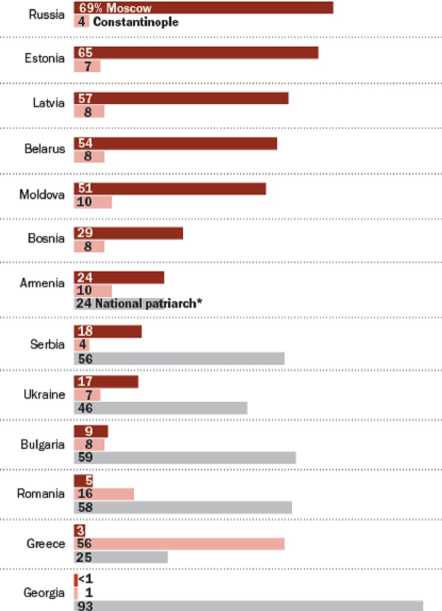

Stronger support for patriarch of Moscow than patriarch of Constantinople

% of Orthodox Christians who say they recognize the patriarch of ___as the highest authority of the Orthodox Church

*ln Armenia, Georgia, Serbia, Romania, Bulgaria and Greece many respondents volunteered their national patriarch as the highest authority of the Orthodox Church. In Ukraine, respondents were also offered ‘patriarch of Kiev” as a response, and many respondents also volunteered “the metropolitan of Kiev and all Ukraine." These responses are combined.

Source: Survey conducted June 2015-July 2016 in 18 countries.

See Methodology for details.

“Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe*

PEW RESEARCH CENTER

Рис. 4. Соотношение уровня поддержки Московского патриархата и Константинопольского патриархата

Примечание. Источник: [13].

Анализ результатов исследований, проведенных Pew Research Center и Italian Institute for International Political Studies (ISPI), показывает, что в обострении социально-политических противоречий в европейских странах значительную роль сыграл религиозный фактор. В то же время ограничение религиозной свободы и применение государством силы в решении конфликтов на религиозной почве не способствуют преодолению противоречий. Опыт европейских стран актуализирует проблему разработки государственной политики в сфере государственно-конфессиональных и межрелигиозных отно- шений, основанной на принципах свободы совести и свободы вероисповеданий как важного инструмента реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации, укрепления авторитета страны на международной арене, сохранения единства народов России. Это тем более важно, что позиции Русской православной церкви усиливаются как внутри страны, так и за рубежом, потому увеличивается ее присутствие в жизни и общества, и государства, а следовательно возникает опасность, что они могут выйти из правового поля.

В России впервые в истории реализуется право человека на свободу совести в условиях отсутствия государственной церкви и равенства всех религий перед законом. В результате, естественно, возникают серьезные правовые коллизии, желание быстрее решить сложные проблемы, подменить законность целесообразностью. Государству пока трудно свыкнуться с тем, чтобы не вмешиваться в деятельность религиозных объединений или отказаться от роли арбитра в истинности той или иной веры. Для религиозного объединения реальная возможность церковной свободы питает желание включаться в решение широкого круга социальных светских проектов и программ… На фоне дефицита толерантности все чаще звучат призывы к установлению единой государственной идеологии. Ситуация обостряется глобализационными процессами, в ответ на которые государство стремится использовать наиболее влиятельные в России религии для сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России [2, с. 65]. Не случайно в Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента РФ № 808 от 24 декабря 2014 г., подчеркивается, что традиционные для нашего Отечества религии – православие, ислам, иудаизм, другие религии и верования внесли свой вклад в формирование национально-культурного самосознания народов; ни вероисповедание, ни национальность не разделяют и не должны разделять народы России [8, c. 2–3].

Важным фактором гармонизации отношений в религиозной сфере является кадровое обеспечение тех государственных структур, которые участвуют в реализации политики в области государственно-конфессиональных отношений. Сегодня особенно остро стоит эта проблема на местах, в регионах и му- ниципалитетах. Одним из механизмов ее решения должен стать новый профессиональный стандарт «Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений». Заключительный этап его обсуждения на заседании круглого стола «Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений: вызовы времени и профессиональный стандарт» в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 8 июня 2017 г. еще раз показал необходимость и востребованность профессионалов в этой области. Нуждается в совершенствовании и система религиоведческой подготовки в целом. Сегодня знания по истории и теории религии становятся необходимыми для специалистов самых разных направлений: журналистов и юристов, политологов, педагогов, психологов, социологов, лингвистов. И вся эта работа должна стать составной частью общегосударственной стратегии религиозной политики в России.

Список литературы Религиозная политика светского государства в условиях религиозного многообразия

- Конституция Российской Федерации. -М.: Норма, 2003. -160 с.

- Мирошникова, Е. М. Особенности государственной политики в области свободы совести/Е. М. Мирошникова//Вестник Нижегородской правовой академии: науч. журн. -2015. -№ 6. -С. 65-72.

- Мчедлова, М. М. Религия между традицией и современностью: российский контекст/М. М. Мчедлова//Роль религии в современном мире: материалы науч.-практ. конф., Москва, 2016 г. -М.: РАРС, 2016. -С. 133-146.

- Покидова, В. РПЦ встала на защиту закона о свободе совести и вероисповедания/В. Покидова. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://polit.info/359364-rpc-vstala-na-zashchitu-zakona-o-svobode-sovesti-o-veroispovedaniya (дата обращения: 18.10.2017). -Загл. с экрана.

- Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире/РАРС. -М.: Юрист, 2017. -144 с.

- Сгибнева, О. И. Отношения государства и религиозных организаций в условиях свободы совести/О. И. Сгибнева//Вестник ВолГУ. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -2012. -№ 1 (1). -С. 99-104.

- Стратегия государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201 212190001.pdf (дата обращения: 25.10.20017). -Загл. с экрана.

- Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: h ttp://www.con sultant.ru/documen t/cons_ doc_LAW_172706 (дата обращения: 12.11.2017). -Загл. с экрана.

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». -2-е изд. -М.: Ось-89, 2008. -32 с.