Религиозная символика в иеротопии протестантизма

Автор: Домбраускене Галина Николаевна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Искусствознание

Статья в выпуске: 3 (53), 2013 года.

Бесплатный доступ

Протестантизм является одной из быстро растущих религиозных систем, исповедующих христианство. Несмотря на отказ от таких атрибутов священнодействия, как иконы, статуи, мощи святых и прочие реликвии, в иеротопии протестантской церкви одним из важных элементов сакрального пространства является символика, как визуальная, так и музыкальная и риторическая. Религиозный символ рассматривается как специфическое семиотическое образование, в структуре которого аккумулирована важная для верующих духовная информация. Он репрезентирует доктринальные принципы Священного Писания, признаваемого протестантами единственным авторитетом в вопросах веры.

Протестантизм, религиозная символика, культурный символ, иеротопия, семиотика, реформация, мартин лютер

Короткий адрес: https://sciup.org/14489503

IDR: 14489503 | УДК: 008:1-027.21

Текст научной статьи Религиозная символика в иеротопии протестантизма

Как отмечал американский философ Нельсон Гудмен: «все существующие миры и системы оперируют символами» [4]. Более двух с половиной тысяч лет философы, теологи, эстетики, психологи, лингвисты, се-миологи, культурологи, искусствоведы формируют теорию символа. На современном этапе накоплена достаточно внушительная научная база теоретических концепций, изучающих феномен символа. В них рассматриваются разнообразные аспекты, связанные с понятиями «знак», «значение», «смысл» и пр.

Протестантизм, как и любая религиозная мировоззренческая система, включает достаточно большое количество разного рода символов. Начиная с «95 тезисов» (1517) доктора М. Лютера из Виттенберга, в условиях противоборства римско-католическому культу, в Европе стало распространяться движение, направленное против икон, статуй, мощей святых и прочих реликвий. Не редко эта борьба перерастала в погромы католических храмов. Свои действия протестанты оправдывали тем, что использование визуальных образов для поклонения в религиозной жизни отрицается Священным Писанием: «Не делай изваяний того, что вверху на небе, или того, что внизу на земле, или того, что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им…» (Книга Исход, глава 20, стих 4—5) [см.: 2, c. 87]. Протестантские церкви, как правило, были лишены пышного убранства. Единственным допустимым украшением по сей день признаются цветы и музыка.

Рудольф Ф. Норден — бывший лютеранский пастор и издатель, автор небольшой, но весьма ценной брошюры «Символы и их значения» [8] описал пятьдесят визуальных символов, которые используют протестанты при оформлении церковного помещения, эмблем, священнических риз и церковной атрибутики. Эти символы можно встретить на официальных лютеранских сайтах и в других их изданиях.

В предисловии к этой брошюре Рудольф Ф. Норден отмечает: «Учения и понятия, объяс- нение которых обычно требует много слов, могут быть кратко выражены символами. Сведущий человек понимает их значение с первого взгляда. Слово “сведущий” следует подчеркнуть, ибо, когда люди не посвящены в их значение, символы и знаки ничего не выражают. Когда это так, им даже могут быть приписаны мистические качества, подобно древним рунам» [8, c. 8—9]. Его мнение весьма ценно, так оно базируется на личном практическом опыте.

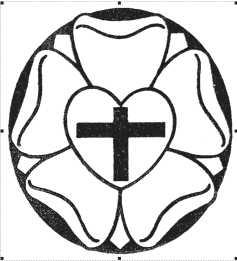

Одним из интересных с точки зрения семиотической организации является символ протестантов-лютеран — эмблема Мартина

Лютера.

Ежегодно 31 октября лютеранская церковь отмечает День Реформации (в 1517 году в канун дня Всех Святых Мартин Лютер прибил к дверям Виттенбергской церкви «95 тезисов», положивших начало религиозным реформам). Норден отмечает: «Эмблема Мартина Лютера является прекрасным символом Реформации. Она содержит изображение креста, вписанного в сердце, находящееся в центре мессианской розы, очерченное кругом, символизирующим вечность. Значение креста очевидно. Лютер говорил: “В сердце моем — образ Человека, распятого на кресте”. Для Лютера и всех христиан Мессианская роза означает следующее: “Сердца христиан покоятся на розах под крестом”. Круг означает неизменность Слова Божия, как сказано по-латыни: “Verbum Dei manet in aeternum”. Это слова Св. Петра, цитирующего Исаию: “Слово Господне пребы- вает вовек”» [8, c. 58].

Классическая теоретическая семиотика базируется на концепции Ч. Пирса, основная идея которой заключается в том, что вся природа является знаковой, поэтому всякая деятельность — значима [9]. Знак способен запечатлевать духовную реальность: идею, смысл, знание. В качестве знака может выступать любая вещь, любое свойство, отношение, способное репрезентировать другую вещь и ее отношения, нести информацию о ее свойствах. Автором знаков является сам человек. Именно он в процессе своей жизнедеятельности и, в частности, в религиозной практике использует предметное значение ( референт ), закрепляя за ним определенный смысл ( денотат ), который разворачивается в процессе интерпретации [3, c. 9].

Как отмечает Т.Б. Захарян в своей диссертации «Сакральный символ в языке религии», главное качество символа — способность кратко выразить основные идеи: «представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного содержания. При этом символ следует отличать от реминисценции или цитаты, поскольку в них “внешний” план содержания — выражения не самостоятелен, а является своего рода знаком-индексом, указывающим на некоторый более обширный текст, к которому он находится в метонимическом отношении» [5]. «Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности» (Д. С. Мережковский) [7].

Для нас является привычным, что символы сопровождают религиозную жизнь. Начиная с раннего периода христианской церкви, символы присутствуют в помещениях церквей, в домах верующих. Среди традиционных функций религиозного символа — иллюстрирование, обобщение внутренних процессов религиозной системы, углубление содержания ритуала; акцентирование на основополагающих или частных, но крайне важных принципах веры. «Сакральный знак как символ абсолютной реальности <…>

Религиозные символы сопряжены с сакральными идеалами и организуют язык религии, представляющий собой своего рода “храм Абсолюта”. Верующий абсолютизирует все составляющие религиозного символа: сам символ, символизируемое Божество, способ символической деятельности (обряд, ритуал)» (Т. Б. Захарян) [5].

Одной из важных функций религиозного символа является участие в создании сакрального пространства — иеротопии (др.-греч. ίερός — священный и др.-греч. Τόπος — место, пространство)1. В протестантских церквях, где нет икон и никаких атрибутов поклонения (мощей, святынь и др.), присутствие символов необходимо для сакрализации церковного помещения. Эту мысль подтверждает факт транспонирования символов за пределы церковного здания: например, в дома верующих, в больницы, детские дома, дома престарелых и другие места (например, настенный крест, статуэтки Иисуса Христа, ангелов, святых, календари с религиозной символикой, плакаты; религиозную символику можно встретить на футболках, бейсболках, на посуде, в виде граффити на стене дома — одним словом, где угодно).

Одной из главных функций символа в протестантской культуре, являющейся одновременно и ее спецификой, следует считать информирование (на религиозном языке — «благовестие»). Символ способен осуществлять невербальную коммуникацию, открывающую пути для интертекстуальности, коммуникации, трансмиссии. «Символика является существенной частью коммуникативного пространства культуры, способом представления для сознания носителя культуры ее ценностей и смыслов» [10]. «И во храме Его все возвещает о Его славе» (Псалом 28, стих 9) [см.: 1, c. 721].

Ярким примером служит поведение центральной фигуры религиозной системы — Иисуса Христа. После славного въезда в Иерусалим, накануне крестных страданий: «войдя в храмовый двор, Иисус выгнал вон тех, кто продавал и покупал в Храме, опрокинул столы менял и скамьи торгующих жертвенными голубями. И никому ничего не позволял проносить через храмовый двор. Он учил их и говорил: “Разве не сказано в Писании: ‘Дом Мой будет назван домом молитвы для всех народов’? А вы превратили его в разбойничий притон!”» (Евангелие Марка, глава 11, стихи 15—17) [см.: 2, c. 1113].

В библейской книге «Откровение» есть описание небесного Города (Небесного Иерусалима) и дается характеристика абсолютного Храма: «Храм его — сам Господь Бог Вседержитель и Ягненок (в старом переводе “Агнец”, один из символов Иисуса Христа). Город не нуждается для освещения ни в солнце, ни в луне, потому что его осветила Слава Божья и Ягненок — светильник его. Народы будут ходить в его свете, и цари земли понесут в него свои сокровища. Ворота его будут открыты весь день, и не будут запираться, ведь ночи там не будет. И принесут в него блеск и богатство народов. Никогда не войдет в него ничто оскверненное, не войдет в него творящий мерзость и обман. Войдут только те, кто вписан в книгу жизни Ягненка» (Откровение, глава 21, стихи 22—27) [см.: 2, c. 1396].

В Библии можно найти достаточно много мест, которые свидетельствуют о большой осторожности в оформлении храмового помещения, в которое не допускались случайные предметы (можно вспомнить скинию Моисея, храм Соломона), как не допускалось прикосновение человека к священным пред- метам (история с Уззой, который умер при попытке поддержать руками накренившийся ковчег Божий, одну из святынь древнего Израиля (2 Книга Царств, глава 6, стихи 6—8)) [см.: 2, c. 349].

Из вышесказанного можно выделить основные принципы концепции иеротопии в протестантизме:

-

1) религиозные символы являются средством маркировки священной территории;

-

2) в церкви всё и все должны проповедовать Евангелие (благовествовать); в связи с этим любая церковная атрибутика должна информировать прихожан о библейских истинах и принципах веры;

-

3) в помещение церкви могут быть допущены только те объекты, которые признаны религиозной группой «святыми», «освященными».

Семиозису подлежит только то, что представляет истинную духовную ценность, то, что всегда должно присутствовать в жизни и постоянно напоминать о Вышнем. Многие верующие, и протестанты в том числе, даже видят в них средство защиты, освящения, очищения, исцеления.

Таким образом, религиозная символика может быть охарактеризована как специфическое семиотическое образование, являющееся неотъемлемой частью иеротопии. В структуре семиозиса аккумулируется духовная информация, которую нельзя игнорировать, так как ее содержание отражает доктринальные принципы Священного Писания, признанного группой адептов как абсолютный авторитет в вопросах веры.