Религиозная толерантность в межконфессиональном регионе (по итогам социологического исследования в Республике Татарстан)

Автор: Хайруллин Рустам Минхайдарович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты авторского социологического исследования, показывающие состояние религиозной толерантности в межконфессиональном регионе. Дается сравнительная оценка уровня толерантности в месте проживания респондента, в Российской Федерации и в мире в целом. Представлена характеристика проявлений интолерантного отношения в семейной сфере и сфере повседневного взаимодействия респондентов.

Толерантность, интолерантность, религия, религиозная принадлежность, межконфессиональный регион

Короткий адрес: https://sciup.org/14940146

IDR: 14940146 | УДК: 316.334.52:[316.647.5+2](470.41) | DOI: 10.24158/spp.2017.5.12

Текст научной статьи Религиозная толерантность в межконфессиональном регионе (по итогам социологического исследования в Республике Татарстан)

Россия является многонациональной страной. Общество, в котором наблюдаются постоянное межэтническое взаимодействие, рост интенсивности миграционных потоков, усиление конкуренции на рынке труда, в результате периодических экономических кризисов представляет собой «благоприятную почву» для возникновения конфликтов, экстремизма и религиозной нетерпимости. Рост напряженности взаимоотношений как внутри отдельных стран, так и между ними, развязывание военных действий и применение силы между государствами все чаще приобретают религиозный оттенок. В целом можно говорить о том, что общемировые процессы в этнополитической сфере актуализируют значимость изучения проблемы религиозной толерантности.

В настоящее время происходит существенное возрастание научного интереса к религиозным вопросам, хотя осмысление проблем началось с момента зарождения социологической науки. В работах классиков социологической мысли рассматривались вопросы влияния религиозных факторов на развитие общества, его политической системы и безопасности государства (М. Вебер, П. Сорокин) [1].

Стоит также отметить исследования, в которых толерантность анализировалась через призму изучения этничности и межэтнических отношений (Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, М.О. Мнацаканян и др.) [2]. Непосредственное изучение процесса формирования толерантности в обществе, которое содержит в себе как стремление категориально осмыслить данное понятие, так и выявить особенности и тенденции, представлено в работах В.И. Мукомеля, В.А. Тишкова [3]. Проблема толерантности тесно переплетается с темой миграции и вопросами ее регулирования. В этом аспекте стоит отметить труды И.О. Абрамовой, Т.Н. Балашовой, Н.А. Барышной [4]. Особый пласт работ посвящен изучению влияния различных факторов на формирование религиозной толерантности: экономических, социальных, культурных, политических и пр. [5].

Материал статьи основан на итогах авторского социологического исследования, в инструментарий которого были включены многие имеющиеся разработки и достижения в данной области научных исследований. В 2016 г. методом анкетирования было опрошено 1500 человек, проживающих в Республике Татарстан, использовалась половозрастная и территориальная выборка. При разработке анкеты, проведении опроса и подсчете полученных результатов применялись методологические разработки региональных ученых [6].

Согласно полученным данным у большей части населения понятие «религиозная толерантность» ассоциируется с доброжелательностью (45 %). Примерно столько же респондентов выбрали вариант «терпимость» (42,5 %). Ответ «справедливость» отметили меньшее количество людей (31,5 %). Одна пятая часть ответивших ассоциирует это понятие с согласием, намного реже отмечали вариант «безопасность» (20,5 к 13,3 %).

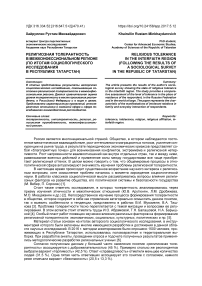

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить ситуацию с религиозной толерантностью. На месте непосредственного проживания большинство жителей оценили ситуацию как благоприятную (39,8 %). Незначительно по количеству выборов отстал вариант «скорее благоприятная, чем неблагоприятная», когда противоположный ответ выбирался гораздо реже (31,3 к 7,1 %). Количество тех, кто считает ситуацию с религиозной толерантностью в месте своего проживания неблагоприятной, составляет 4,9 % населения.

Примерно такая же картина складывается в оценках относительно пределов РФ. Большинство участников опроса считают ситуацию скорее благоприятной, чем неблагоприятной (40,3 %). Число тех, кто выбирал вариант «скорее неблагоприятная, чем благоприятная», составило 15,2 % респондентов. Лишь малая часть ответивших считают ситуацию неблагоприятной (8,9 %), тогда как число выбравших вариант «благоприятная» составило 19,3 % от общего количества опрошенных.

Совершенно другую картину можно увидеть в ответах о мире в целом. Большинство респондентов считают ситуацию с религиозной толерантностью скорее неблагоприятной, чем благоприятной, когда каждый пятый выбрал противоположный вариант (23,7 к 20,2 %). Число оценивающих ситуацию как неблагоприятную практически в два раза превышает число выбравших вариант «благоприятная» (26,8 к 9,1 %) (рис. 1).

Рисунок 1 – Оценка уровня религиозной толерантности

Таким образом, оценка религиозной толерантности имеет тенденцию быть позитивной относительно места своего проживания и ухудшаться, когда речь идет о ее оценке в мире в целом.

Согласно авторской позиции картину религиозной толерантности можно составить по отношению к представителям другой религии в разных сферах жизни человека, но наиболее детализированный вариант представлен семейной сферой и сферой повседневного общения. По результатам исследования число тех, кто не вступил бы в брак с представителем другой религии, и тех, кто решился бы на это, примерно схоже (26,3 к 25,3 %). Соотношение вариантов «скорее да, чем нет» и «скорее нет, чем да» составило 24,7 к 22,9 % соответственно. Затруднились ответить лишь 0,9 % опрошенных.

В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов вступили бы в общение в транспорте, на улице с представителем другой религии, в то время как каждый десятый отказался бы от этого (84,4 к 9,1 %). Затруднились ответить 6,3 % от общего числа опрошенных.

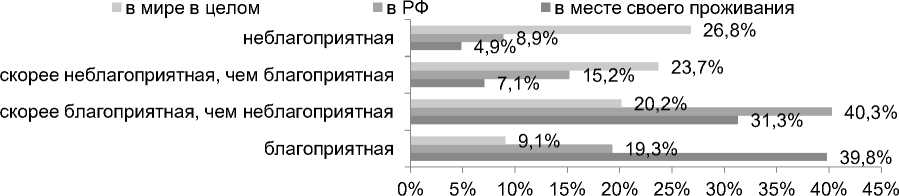

На вопрос: «Как бы Вы отнеслись к тому, что кто-нибудь из близких родственников вступил в брак или создал семью с представителем другой религии?» - большая часть респондентов ответила положительно, а ответ «скорее положительно, чем отрицательно» набрал чуть меньшее количество выборов (36,7 к 33,1 %). Каждый пятый участник опроса отнесся бы скорее отрицательно, чем положительно (21 %). Полностью отнеслись бы отрицательно 7,7 % опрошенных. Затруднились ответить 1,5 % опрошенных (рис. 2).

отношение к тому, что их попутчик является представителем другой религии

■ отношение к тому, что кто-нибудь из близких родственников вступил в брак с представителем другой религии

Половина участников опроса отнеслись бы положительно к тому, что их попутчик является представителем другой религии (53,9 %). Вариант «скорее положительно, чем отрицательно» выбрали 34,5 %, тогда как на варианте «скорее отрицательно, чем положительно» остановили свой выбор 5,9 % населения. Число тех, кто затруднился ответить, немногим больше тех, кто выбрал отрицательный вариант (3,6 к 1,9 %) (рис. 2).

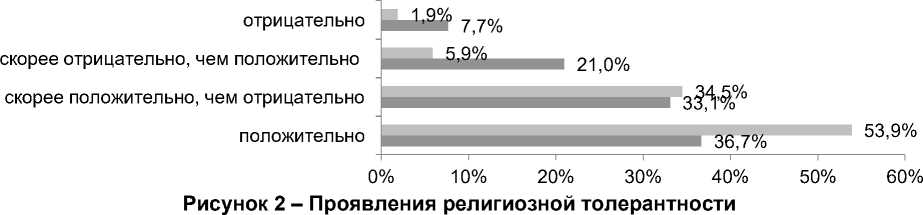

Почти все участники опроса никогда не сталкивались с проявлением религиозной нетерпимости в транспорте, на улице по отношению к себе лично и чуть реже встречались с пренебрежительным отношением, которое выражалось в тоне разговора, взглядах и пр. (81,1 к 7,5 %). Процент респондентов, столкнувшихся с насмешками, словесными высказываниями по отношению к их религиозной принадлежности, чуть больше, чем тех, кто сталкивался с непосредственными конфликтами (4,8 к 3,7 %). С требованием сменить вероисповедание столкнулось только 1,5 % населения (рис. 3).

Достаточно часто респондент скрывает подлинную информацию о неприятных моментах взаимодействия с другими людьми и более открыт в предоставлении информации о событиях, свидетелем которых он был. Поэтому мы задали вопрос о фактах проявления религиозной нетерпимости в транспорте, на улице по отношению к другим людям. Их наличие отрицает 57,8 % опрошенных. Каждый пятый встречал пренебрежительное отношение, которое выражалось в тоне разговора, взглядах и пр. (20,9 %). Примерно равное количество выборов набрали варианты «насмешки, словесные высказывания» и «непосредственные конфликты» (12,5 и 14,5 %). Число тех, кто столкнулся с требованием сменить вероисповедание, составило 8,4 % от общего числа опрошенных (рис. 3).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Рисунок 3 – Проявления религиозной нетерпимости в сфере обыденного общения в транспорте и на улице

В заключение можно сделать следующие выводы. Во-первых, доброжелательность и терпимость представляют собой два понятия, лежащих в основе понимания населением религиозной толерантности. Во-вторых, была выявлена тенденция, согласно которой в месте непосредственного проживания респондента религиозная толерантность оценивается более позитивно, тогда как в макросоциальном значении – более негативно. В-третьих, фиксируется меньшее количество случаев интолерантного отношения непосредственно к респонденту и их возрастание, если речь идет о других людях. Наиболее часто оно выражается в пренебрежительном отношении, насмешках и словесных высказываниях по поводу религиозной принадлежности. В меньшей степени встречаются конфликты и требование сменить вероисповедание. В-четвертых, религиозная толерантность больше проявляется в сфере обыденного общения (в транспорте, на улице) и имеет тенденцию к уменьшению, когда речь заходит о создании семьи с представителем иной религии.

Ссылки:

-

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2002. 352 с. ; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество : пер. с англ. / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов. М., 1992. 540 с.

-

2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Пройденные пути и некоторые проблемы современной российской этносоциологии // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 102–112 ; Мнацаканян М.О. Интегрализм и национальная общность как социальная реальность // Там же. 2001. № 3. C. 74–77.

-

3. Мукомель В.И. Некоторые выводы исследования в Татарстане // Позитивные межнациональные отношения и пре дупреждение нетерпимости: опыт Татарстана в общероссийском контексте : монография. М. ; СПб., 2016. С. 118– 123 ; Тишков В.А. Российский народ. История и смысл национального самосознания. М., 2013. 650 с.

-

4. International Experience in Prevention of Terrorist Financing / I. Abramova, D. Magnusson et al. Moscow, 2005. Р. 1–400.

-

5. Артемьева В.А., Данилова М.В. Анализ понятия «толерантность» в современной научной литературе // Молодой ученый. 2015. № 2 (82). С. 471–474 ; Махиянова А.В. Жизненные ценности современной личности: состояние и роль агентов социализации в их формировании // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011. № 1 (4). С. 99–102.

-

6. Махиянова А.В. Казань в зеркале социально-экономических преобразований (по итогам социологических исследований в 2008–2014 гг.). Казань, 2014. 50 с.

Список литературы Религиозная толерантность в межконфессиональном регионе (по итогам социологического исследования в Республике Татарстан)

- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2002. 352 с.

- Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Пройденные пути и некоторые проблемы современной российской этносоциологии//Социологические исследования. 2014. № 7. С. 102-112.

- Мнацаканян М.О. Интегрализм и национальная общность как социальная реальность//Социологические исследования. 2001. № 3. C. 74-77.

- Мукомель В.И. Некоторые выводы исследования в Татарстане//Позитивные межнациональные отношения и предупреждение нетерпимости: опыт Татарстана в общероссийском контексте: монография. М.; СПб., 2016. С. 118-123.

- Тишков В.А. Российский народ. История и смысл национального самосознания. М., 2013. 650 с.

- International Experience in Prevention of Terrorist Financing/I. Abramova, D. Magnusson et al. Moscow, 2005. Р. 1-400.

- Артемьева В.А., Данилова М.В. Анализ понятия «толерантность» в современной научной литературе//Молодой ученый. 2015. № 2 (82). С. 471-474.

- Махиянова А.В. Жизненные ценности современной личности: состояние и роль агентов социализации в их формировании//Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011. № 1 (4). С. 99-102.

- Махиянова А.В. Казань в зеркале социально-экономических преобразований (по итогам социологических исследований в 2008-2014 гг.). Казань, 2014. 50 с.

- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество: пер. с англ./общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов. М., 1992. 540 с.