Религиозное миросозерцание В. И. Ламанского

Автор: Малинов А.В.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается отношение В. И. Ламанского к религии. Приводятся высказывания Ламанского из его дневников и выписки из сочинений ученого, включающие его оценки религии и различных христианских конфессий (католицизма, протестантизма, православия). Отмечается, что следует различать личные религиозные взгляды Ламанского и ту роль, которую он приписывал религии в своем цивилизационном учении. Указывается, что, в отличие от ранних славянофилов (А. С. Хомякова и И. В. Киреевского), Ламанский отводил религии более скромное место в процессе формирования самобытной культуры, или цивилизации, считая, что большее значение имеют политическая независимость и развитый литературный язык. Главный упрек Ламанского западному христианству состоял в смешении светской и церковной властей, в насильственности и нетерпимости. Он признавал, что окатоличивание способствовало ассимиляции славян европейскими народами, прежде всего немцами, и в итоге приводило к утрате славянами своего языка, культуры и народности. Православие, согласно Ламанскому, в большей степени сохранило верность христианским идеалам братства и любви. Отмечается, что, в согласии со славянофильским учением, Ламанский был последовательным сторонником свободы совести.

В. и. ламанский, славянофильство, западное христианство, православие, религия, философия истории, цивилизация, греко-славянский мир, романо-германский мир, свобода совести

Короткий адрес: https://sciup.org/140309239

IDR: 140309239 | УДК: 1(470)(091):27-9 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_51

Текст научной статьи Религиозное миросозерцание В. И. Ламанского

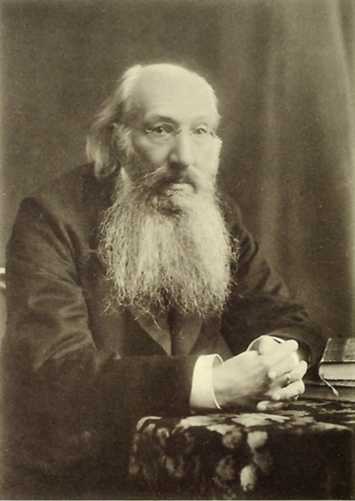

Крупнейший отечественный славист Владимир Иванович Ламанский (1833– 1914) не был религиозным мыслителем или специалистом по истории религии. В своей цивилизационной концепции он отводил религии более скромное место, чем это было в учении ранних славянофилов. Ученое или академическое направление в славянофильстве, к которому принадлежал Ламанский, меньше внимания уделяло богословию и религиозным вопросам. Представителем богословской линии в славянофильстве был А. С. Хомяков, хотя публикации его трудов встречали препятствия со стороны российской цензуры1. Главными условиями выработки самобытной культуры Ламан-ский считал политическую независимость и развитый литературный язык. Именуя религию «просветительным началом» и не отрицая ее важности, он, тем не менее, считал вероисповедание менее значимым фактором становления цивилизации, чем сильное государство и всемирно-исторический язык.

Помимо Санкт-Петербургского университета, Ламанский в продолжение четверти

Владимир Иванович Ламанский

века преподавал славянскую филологию в Санкт-Петербургской духовной академии. Учеником Ламанского признавал себя профессор этой академии И. С. Пальмов2. Не демонстрируя показной религиозности, Ламанский оставался православным человеком как по образу жизни, бытовым привычкам, так и по своему мировоззрению.

Трудно сказать, насколько происхождение сказывалось на взглядах Владимира Ивановича и влияло на его самоопределение. Предки Ламанского служили священниками в селе Лáманиха Вологодской губернии. Отец его воспитывался уже в ие-зиуитском пансионе в Петербурге и отличался скорее скупостью и строгостью, чем религиозным фанатизмом.

Отдельных работ или крупных высказываний о религии Ламанский не оставил. Тем не менее, некоторые его суждения и исторические замечания о значении веры в жизни человека и народов позволяют хотя бы отчасти реконструировать его рели- гиозное мировоззрение.

Увлечение Ламанского европейскими идеями в молодости было непродолжительным, — университетские занятия славистикой обратили его к учению славянофилов, последователем которых он оставался до конца жизни6. Дневник ученого за 1887 г. содержит еще одну запись, характеризующую его отношение к религии. На странице, датированной 8 и 9 июня, он отмечал: «Вера есть акт личного свободного духа и благодати. Благодать не нудится»7. Ламанский полагал, что запрещения в делах веры приводят только к распространению безверия.

Во вступительной лекции при начале преподавания в Петербургском университете, как это тогда было принято, Ламанский обозначил направление, которого собирался придерживаться. Здесь он прямо заявлял о своих славянофильских симпатиях, воспроизводя тезисы, явно отсылающие к идеям А. С. Хомякова и И. В. Киреевского. В частности, он указывал на значение веры для познания (славянофильское учение о верующем разуме и цельной личности) и зависимость исторического пути народа от выбора того или иного вероисповедания. Почти как цитата из сочинений И. В. Киреевского звучат слова Ламанского: «Сверх знания научного и диалектического, человечество обладает еще другим знанием внутренним, или верою, в разных степенях ее развития. Одно без другого не полно, односторонне. Одно постигает вещи и явления, проникает в их сущность, другое познает только законы явлений и их взаимные отношения. <…> Научное знание верою начинается и к вере приводит. <…> Оно к вере приводит потому, что познает одни законы явлений и их отношения, а не самые явления. Таким образом, оно сознательно приходит к необходимости внутреннего знания, чаяния невидимого как бы видимого , или Веры в ее высшем смысле. При таком значении Веры для духа человеческого понятно, что все когда-либо известные цивилизации всегда были и будут находиться в теснейшей связи с системами народных верований, всегда бывают ими проникнуты и одушевлены. Вера человека — это он сам; Вера народа — сам народ»8.

Одним из главных требований славянофилов была свобода слова и свобода совести, которые они выводили из христианского идеала спасения (вне свободы нет спасения). Как писал Ламанский, «если есть Истина , то она может и должна быть только едина . Но Истина должна и может быть постигаема людьми только свободно . Итак, единство и свобода — два необходимые условия постижения истины, оба эти требования исполняемы только в начале Любви , в основном законе христианства»9. Свобода совести подразумевается свободой слова, следует из свободы слова, поскольку в делах веры допустимо только убеждение, а не принуждение. В то же время индивидуальный человеческий разум не обладает всей полнотой истины, как это видится протестантам. Сознание для славянофилов — категория коллективная, родовая. Мысль требует обязательного выражения в слове, адресованном другому человеку. Смысл должен быть разделен с другим.

В рукописи «М. П. Погодин. Характеристика его деятельности» Ламанский замечал: «Какая может быть правда в людях, когда за ними не признается право на размышление? Мысль же проявляется лишь в слове, но мысль и слово одного человека всегда слабы, ограничены и односторонни, и потому только в общении умов они зреют, растут и развиваются, только после долгих рассуждений и разговоров каждая новая отдельная мысль, проверенная, исправленная и дополненная, становится истинною и переходит в общее достояние народа, человечества»10.

От историософии А. С. Хомякова идет деление народов по верам, о котором упоминает Ламанский в некоторых своих произведениях. Религия во многом определяет характер народа и его образ жизни, проявляющийся в его исторической деятельности. В докторской диссертации Ламанский писал: «Если трудно отрицать в известных племенах большее или меньшее расположение и наклонности к тем или другим религиозным системам, то уже во всяком случае не подлежит сомнению глубина и сила влияния, которое оказывает религия в течение веков на духовное образование и быт народов»11. В одном из главных своих идеологических произведений, предисловии к «Государственным тайнам Венеции», он отмечал значение вероисповедных различий в истории Европы. «Так как вера более всего определяет характер людей и народов и образует, так сказать, их настоящее единство, — писал он, — то коренное несходство по предмету верований все более и более разделяет Европу на ревнивые и враждующие группы, из коих каждая стремится составить свое отдельно единство»12.

Латино-протестантское христианство

В цивилизационной концепции Ламанского, в основных чертах сложившейся во второй половине 1860-х гг., проводится противопоставление двух миров: романогерманского и греко-славянского, или Среднего мира. Помимо языковых, географических и этнических особенностей, они различаются и по своим «просветительным началам», т. е. религии. Надо заметить, что этнографические и религиозные отличия не являются абсолютными, поскольку Ламанский относит обе цивилизации к арийско-христианскому человечеству. В истоках романо-германская и греко-славянская культура едины. Христианство задает общую цивилизационную аксиоматику Среднего мира и Запада. Они представляют собой «одну новую христианскую образованность», которую Ламанский характеризует как «безграничное стремление к свободе духа во всех проявлениях человеческой деятельности, полнейшее уважение к достоинству и правам человеческой личности, без различия полов, званий и состояний, сознание внутренней обязательности для каждой без исключения личности самоосуждения, раскаяния, самопожертвования и братского благоволения к людям, с неустанным призыванием общего благоденствия, наступления царства Божия на земле, в виде общего братства и свободы всех людей и народов. Таковы общие начала и стремления, на которых зиждется новая христианская образованность»13.

Даже в западных рационалистических, материалистических и социальных учениях и соответствующих им формах европейской культуры проявляется ее христианская основа. «Запад, — констатировал Ламанский во вступительном чтении, — в последних своих выводах во многом прав и только ошибается, полагая, что романо-германское или латино-протестантское христианство и есть единственное и настоящее, чистое христианство»14. Религиозный путь, пройденный Западом, демонстрирует одностороннее понимание христианства. Оценки Ламанского здесь явно перекликаются со взглядами И. В. Киреевского, указывавшего на зависимость типа мышления, т. е. философии, от характера господствующей веры. В уже цитировавшемся «Вступительном чтении» Ламанский писал: «Романо-германский запад, как мы сказали, понимал и понимает христианство совершенно односторонне. Латинство постигает и осуществляет его только в единстве, в повиновении внешнему авторитету, самозваному главе Римской церкви; протестантство — только в свободе, в личном разумении текста Библии, в авторитете личной учености. Но единство без свободы ведет к насилию и деспотизму, отсюда папство, инквизиция, иезуиты и проч. Свобода же без единства приводит к вражде, разъединению и разобщению»15.

Стремление Римской церкви к земной власти, подчинение верующих внешнему авторитету и централизация управления в руках римского первосвященника на практике приводили к принуждению, насилию в делах веры и распространению религиозной нетерпимости. Следствием политического могущества Римской церкви являлся приоритет материальных интересов над духовными, преобладание посюсторонних целей и ценностей над идеальными устремлениями христианства. В неоконченной монографии «Видные деятели западно-славянской образованности в XV, XVI и XVII веках» Ламанский следующим образом описывал исторический путь Запада: «Грубость и вещественность духовных понятий, наложенных на западную церковь германскими завоевателями, произведенный главнейше ими упадок образования в Италии, Испании, Галлии, Британии, затертое Римом и германцами благотворное влияние на Европу более чистой и возвышенной Ирландской церкви, содействовали распространению и утверждению в западном христианстве начала принуждения и насилия, высшее освящение которому с радостью находили в таких великих светилах, как Иероним и особенно Августин. С возвышением же папства до новой, небывалой прежде, силы и власти в церкви начало принуждения и насилия насквозь охватило просветительное начало романо-германских народов. Признание внутренней законности и необходимости принуждения в делах веры и совести легло в основу духовного воспитания и исторического развития этих народов. Оттого у них истинная терпимость и свобода совести и убеждений слишком слабо и медленно развивались сравнительно с быстрыми успехами их цивилизации»16. Материальные достижения Европы, таким образом, во многом были результатом того духовного развития, которое приняло западное христианство. Политическое могущество церкви и ее земные богатства благословляли и оправдывали корыстные интересы простых людей, ограничивали их мировосприятие перспективами посюстороннего существования.

Епископ столичного города Рима признавался равным другим вселенским патриархам. Однако гордыня и соблазн политической власти привели к тому, что римский епископ противопоставил себя прочим христианским общинам. Прагматизм и властолюбие, а не универсализм христианства и любовь легли в основу религиозной жизни Европы. По словам Ламанского, «папство — прежде всего сила политическая, руководимая всегда соображениями расчета и выгоды. Добровольно, без великой нужды, оно никаких уступок народам не делает»17. Политическими вожделениями церкви он объяснял и «узурпацию» империи на Западе. «Заодно с Греками и другими христианами Востока, — писал Ламанский, — мы всегда выказывали большое почтение к римскому епископу, или патриарху, пока он не переступил основного закона христианства, которое поддерживало и поддерживает внутреннее единство Церкви, и высокомерно не провозгласил себя Христовым наместником и главой Церкви. В короновании Карла, короля франков, мы всегда видели только акт узурпации со стороны епископа,

Осада Константинополя крестоносцами (1204).

Миниатюра из «Хроники императоров» Давида Обера, 1470-е гг.

взбунтовавшегося против законного своего государя, а Карла Великого и его преемников вовсе не считали истинными и законными наследниками Константина Великого и Юстиниана I, — как в то время, когда мы признавали по праву императоров и империю в Константинополе, так и тогда, когда, по падении этой последней, Россия сама сделалась империей»18.

В историософии Ламанского империя понималась не как способ власти и государственного господства, а в качестве цивилизационной формы, соответствующей, в частности, политическому устройству греко-славянского мира. Помимо Среднего мира, законного наследника «римской идеи», имперские принципы нашли воплощение в политической жизни Великобритании и Северо-Американских штатов19.

Духовный авторитет католической церкви, подкрепляемый ее политической властью, поддерживал и поощрял захватническую политику европейских государств в славянских землях. Экспансия на греко-славянский Восток была основным направлением европейской политики на протяжении нескольких веков. Более того, Ламан-ский полагал, что пик цивилизационного противостояния еще не пройден. В лекции 1870-х гг. и в итоговом трактате «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892) он предсказывал ход будущей мировой войны, начало которой необходимо максимально отсрочить всевозможными союзами, договорами и проч. Истоки грядущего конфликта он видел в системе тех отношений, которые исторически сложились на Западе между церковью и государством. «Вера и послушание романо-германского Запада папству в Средние века, — писал он, — были по преимуществу условные, имели значение уговора, сделки. Во все это время существовал как бы некоторый договор у романцев и германцев с папством: они соглашались признать верховное главенство папы надо всеми местными епископами, отказывались в пользу Рима от многих важных своих прав и в церковном управлении, но с условием, дабы Рим,

Мозаичное панно «Ледовое побоище» на станции метро «Площадь Александра Невского-2» в Санкт-Петербурге. Худ. А. К. Быстров, 1990 г.

в свою очередь, признаваемым за ним авторитетом освящал и закреплял их захваты на греко-славянском Востоке»20.

В авангарде нападений на славян шли германские племена. Католическая церковь не только оправдывала уничтожение «язычников» или «схизматиков», но и способствовала утрате славянами, принявшими латинскую веру, национальной культуры и самосознания. Одним из главных средств ассимиляции стало окатоличивание славянского населения, приводившее к утрате народности и языка. «Западное христианство, — пишет О. В. Саприкина, — представлялось Ламанскому чуждым народному славянскому духу, искусственно привнесенным латинским, особенно немецким и „онемеченным“, духовенством»21. Окатоличивание было всего лишь более «мягкой» формой ассимиляции славян и приведения их в подчинение немцам в Центральной Европе и романцам, прежде всего итальянцам, в Южной Европе. «Как прежде, так и теперь, — констатировал Ламанский, — латинство славян всего больше помогает их германизации»22.

Цивилизационный антагонизм принимал форму религиозной и политической борьбы. Религиозная нетерпимость переплеталась с государственным противоборством. Желая ослабить Восточную римскую империю, оплот православного мира, католическая церковь поощряла борьбу со славянами. «Этим успехам германизм обязан далеко не одним своим силам, а прежде всего и преимущественно латинству, римско-католической церкви, которая, вытесняя у западных славян основанную Кириллом и Мефодием славянскую Церковь и греко-славянский обряд, помогала германизации славянских земель и приведению их под власть Немецкой империи.

Такому счастливому по сие время для Запада решению восточного вопроса, сверх папства и германцев, весьма много содействовали в течение веков и романские страны — Италия, Франция, даже Испания, которым в XIII веке удалось было разрушить Восточную империю в Константинополе и основать Латинскую с различными королевствами, герцогствами и всякого рода итальянскими, французскими и испанскими владениями на греческом материке и островах. Только турки спасли греков, албанцев и часть славян от окончательного их завоевания романцами и германцами и от дальнейшего распространения на православном Востоке латинства»23.

Историю славян Ламанский во многом представляет как борьбу с германизмом, исход которой в его время еще не виделся окончательно решенным, хотя частные последствия его уже проявились. Славяне-католики, утратив свое национальное самосознание, не смогли развить самобытную культуру, политически ослабли, лившись своих государств, и даже стали использоваться для нападения на Россию. «В славянских странах Запада романизм был главным вожатым германизма и заставил эти народы сделаться вассалами или подданными империи Карла Великого и его преемников. Это он чрез иезуитов расслабил и развратил словенцев, хорватов и поляков <…>. Чехия после Белогорской битвы едва не была уничтожена»24. Наибольшему истреблению в период Тридцатилетней войны подверглись именно чехи, что позволило германизму прочно утвердиться в чешских землях. Во времена Ламанского чехи, несмотря на видимость национального возрождения, стали главными проводниками германизма в славянстве, первыми немцами среди славян. В серии редакторских статей в «Известиях Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества» в конце 1880-х гг. Ламанский выступил с критикой западнославянской, прежде всего чешской национальной интеллигенции, фактически отказывая ей в славянском самосознании.

Католическая церковь, пытаясь возглавить романтический национализм западных и отчасти южных славян, на практике еще больше подчиняла их политическому и культурному германизму. Направляя борьбу за национальное возрождение и политическое освобождение в русло религиозного противостояния, католическая церковь только усиливала позиции германизма в славянских землях. «Борясь с германизмом, славяне нередко лишь защищают романизм, который утвердился у них вследствие изгнания учеников св. Мефодия и запрещения славянского обряда, а затем, после быстрых успехов реформации и гуситства, был восстановлен пресловутым апостольством Фердинанда II и иезуитов. В обоих этих случаях победа Рима привела к торжеству германизма в этих славянских землях»25.

Католическая церковь использовала славян для борьбы с протестантизмом, посредством системы ложных целей отвращая их от плодотворного политического и культурного развития. В этом отношении католицизм выступал верным союзником германизма, который, по мысли Ламанского дополнял религиозную нетерпимость нетерпимостью национальной. «Германская стихия, — писал он в докторской диссертации, — принимала сильное и решительное участие в искажении христианства, происходившем в Европе в IX–XI в. <…> Римский католицизм-таки позаимствовал немецких национальных воззрений»26. Все это подготавливало почву для торжества человеконенавистнических идеологий в Европе, которые и стали апогеем ее идеологического и политического развития.

Расцвет европейской культуры, отождествляемый с эпохой Возрождения, был вызван влиянием византизма, как показал К. Н. Леонтьев, и ослаблением контроля и цензуры со стороны римско-католической церкви. Контрреформация и клерикализация общественной жизни привели к обратному результату. Подводя итог своим наблюдениям во время длительной зарубежной командировки (1862–1864), Ламан-ский признавал, что «упадок искусств в Италии объясняется развитием римской церкви»27. Он отмечал недовольство католицизмом в Италии и желание «коренных преобразований в римской церкви, как, например, уничтожение не только светской, но и духовной власти римского епископа, укрепление в церкви соборного начала, введение брака духовенства, очищение обрядов и приведение их к первоначальной чистоте»28. Трудно сказать, насколько замечания Ламанского соответствовали действительности, поскольку явно обозначали тенденцию на сближение с православием. В любом случае, он полагал, что подобные изменения должны стать условием для общения с римским миром.

Не менее важным является возвращение славянам-католикам возможности богослужения на родном языке. Позже Ламанский даже высказывал авантюрную мысль, что Россия могла бы помочь римскому папе вернуть политическую власть (Папскую область) в обмен на право богослужения славянами-католиками на родном языке.

Протестантизм, заменив в богослужении латинский язык национальными языками, способствовал как развитию национальных литератур, так и общему повышению престижа народного языка. Богословие славянофилов, в частности, взгляды А. С. Хомякова, нередко упрекали в протестантских симпатиях. Христианский утопизм славянофилов, видевший задачу России в возвращении Европе ее истинного предназначения, во многом опирался на критику протестантскими романтиками римской церкви29. Развитие литературного языка Ламанский считал одним из главных условий становления самобытной культуры.

Сравнивая обе версии западного христианства, Ламанский останавливался прежде всего на различии их политических программ, на отношениях церкви и государства. «Протестанты, — отмечал он, — проводят начало полного подчинения церкви государству и теоретически признают главу государства видимою главою церкви. Поэтому в протестантских обществах христианская нравственность обыкновенно отождествляется с господствующими в них современными правилами общественного приличия и гражданского благочиния, с чувствами государственного и национального патриотизма. Католическое учение открывает церкви, собственно ее иерархии, обширное поле вторжению и вмешательству в сферу и права государства, обращает самую церковь в всемирную неограниченную монархию, с папою самодержцем, с высшею аристократиею прелатов — князей церкви, с войском из монашеских орденов, с явною и тайною полициею — инквизицией»30.

Ламанский принадлежал к следующему за ранними славянофилами поколению, чье интеллектуальное становление пришлось на период Крымской войны и либеральные реформы начала царствования Александра II. В исследовательской литературе за этим поколением последователей славянофилов закрепилось не совсем удачное обозначение «поздних славянофилов», как бы намекающее на запоздалость их взглядов. В отличие от родоначальников движения, поздние славянофилы не были дилетантами в науке, а использовали идеи славянофилов в своих областях знания: В. И. Ламанский — в славяноведении, К. Н. Бестужев-Рюмин и М. О. Коялович — в историографии, О. Ф. Миллер — в истории литературы. На рубеже XIX–XX вв. заявила о себе славянофильская математика — московская философско-математическая школа. Н. Я. Данилевский, как известно, был крупным биологом и экономистом, одним из основателей отечественной ихтиологии. Многие из них разделяли либеральную программу ранних славянофилов (требование свободы слова и совести, отмена крепостного права, бессословное государство и т. д.). Однако если для ранних славянофилов Россия неоспоримо была частью Европы, то политическая действительность и научные изыскания поздних славянофилов побуждали их смотреть на Европу как на цивилизационного антагониста.

Конфронтационная идеология явно преобладала и в учении Ламанского. Крымская война произвела значительный переворот в его мировоззрении, да, вероятно, и не его одного. Единство Европы оказалось не антитурецким, а антирусским. Он понял, что борьба на этом не окончится, что ее причины лежат в истории и мировоззрении народов, в частности, в религиозном противостоянии, и что политические противоречия только отражают эти глубинные процессы. Политическая ситуация может меняться, но противоборство будет сохраняться, принимая новые формы. Их не поможет преодолеть даже религиозный индифферентизм Европы, усиление которого Ламанский фиксировал в начале ХХ в.

В статье «Восточный, славянский вопрос», вызвавшей полемику и приведшей к конфликту Ламанского с националистически настроенными членами Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества, ученый отмечал: «Провидение вызывает Россию, весь православный Восток, все славянство на колоссальную борьбы с латинством и германством, на защиту своего будущего, своей духовной и внешней самостоятельности. Эта борьба требует самого глубокого сосредоточения, самого высшего напряжения сил, разнообразного раскрытия наших дарований, усерднейшей разработки наших природных богатств, елико возможного усиления и умножения средств к просвещению и образованию, к развитию личной и общественной энергии»31. Поясняя свою позицию в ходе дискуссии с А. А. Киреевым, он уточнял, что «нам, православным, претит не светская власть римского епископа, — ведь и черногорские владыки были светскими владетелями, — а претит римское понятие об его духовной власти»32.

В то же время Ламанский, не желая пропагандировать ненависть к иному вероисповеданию, признавал заслуги католического духовенства в деле просвещения славян. Так, он положительно отзывался о деятельности хорватского епископа Ю. Штроссмайера. В своей речи в Славянском обществе он подчеркивал: «Оставаясь православными и насильно ни к кому не навязываясь, мы можем и нравственно обязаны следить с любовью и вниманием за внутреннею жизнью наших католических соплеменников и не забывать, да и не бояться признания, что даже среди их национального духовенства есть много, много людей высокочестных и прекрасных, хотя во многом и несогласных с нами, но искренне преданных славянской идее и горячо, часто страстно любящих Россию и русских»33.

Православие

Греко-славянский, или Средний мир, который Ламанский считал одним из цивилизационных полюсов, наравне с миром романо-германским и азиатским, назван так по преобладанию в нем славянского населения и православной (греческой) веры. Греки, конечно, связывают Средний мир с богатым культурным достоянием классического мира Античности и делают его наследником имперской идеи. Однако в первую очередь греческая часть названия этого самобытного мира отсылает к его религиозным истокам. После падения Восточной римской империи Россия заступила ее место и в качестве политического преемника христианской империи, и как религиозного представителя. В качестве центра православия Москва сознавала себя, скорее,

Проповедь святых Кирилла и Мефодия.

Фреска в Морском храме свт. Николая Чудотворца в Варне (Болгария)

Новым Иерусалимом, чем третьим Римом. С тех пор, уточнял Ламанский в докторской диссертации, Православная Церковь, «как и славянство, в России имеет главного своего и, строго говоря, единственного самобытного представителя»34.

Православие формирует смысловую структуру и ценностные установки грекославянского мира и задает идеальные цели его исторического бытия. По словам Ла-манского, «если наша Русь чем крепка и сильна, чем живет и движется, почему предстоит ей великое будущее, — то конечно благодаря ее высокому просветительному началу. Все прочее, что нужно людям, само прилагается и приложится, ибо для человечества нет и никогда не будет ничего выше искания Царства Божия, царства вечной истины и совершенной любви»35.

Православные народы сохранили христианские идеалы братства и любви, хотя реальная политическая практика и горькие уроки истории далеко не всегда соответствовали этим идеалам. По крайней мере Церковь осуждала, а не оправдывала и поощряла насилие и нетерпимость. Несовершенство мира и греховность человека часто препятствовали воплощению христианских идеалов, но никогда Церковь не оспаривала эти идеалы, которые становились идеалами и общественной жизни и целями государственного устройства. «Но восточно-христианский мир, — замечал Ламанский, — был тем счастливее романо-германского Запада, что его верховное просветительное начало осталось, в сущности, чуждо началу принуждения и насилия. Восточно-христианское человечество часто, и не менее западного, искажало и нарушало в жизни, искажает и нарушает поныне возвышенное учение христианства, но не по внутренней, логической необходимости и строгой последовательности своему верховному нравственному закону и идеалу, а вследствие грубости умственной или расстройства нравов и быта не умея воплотить этот идеал»36.

Славянофильский идеал соборности, понимаемой как единство во множестве, основанное на свободе и любви, разительно отличается от вынужденного единства западноевропейского человечества, удерживаемого насилием или приневоленным договором, когда ни одна из сторон не способна пересилить другую. Общество и государство, истолковываемые как разновидность социального контракта, не нуждаются в чувстве любви и сознании братских отношений, связывающих людей.

Вернувшись из заграничной командировки, Ламанский, осмысляя свои наблюдения, признавался, что «это широкое чувство братства народов и племен разного происхождения смело может быть приписываемо православному миру как его исключительная особенность. Ничего подобного нельзя заметить во взаимных отношениях римских католиков, итальянцев, французов, немцев и славян. Все они связаны не чувством братства, а внешним авторитетом, общим самодержцем над их совестью и умами — святым отцом, римским папою »37.

В неоконченной работе «Видные деятели западно-славянской образованности в XV, XVI и XVII веках» он следующим образом обозначал основы, на которых строится восточно-христианская, или греко-славянская цивилизация: «Внутреннее стремление к нравственной высоте и к цельности разума, разграничение в принципе области церковной и государственной, области свободного духа и области внешнеобязательной и принудительной, сильное развитие совещательного начала и участие мирян в управлении делами Церкви, брак духовенства и признание прав народного языка в богослужении были общедоступными дарами и благами всех восточнохристианских земель»38.

Из славянофильской программы Ламанский воспроизводил требование свободы совести, из которой выводил свободу мнений и научного поиска. В письме И. С. Аксакову 17 октября 1858 г. он отмечал: «Православный христианин обязан требовать в том государстве, где живет, свободу совести »39. Выступая против любых преследований и гонений по религиозным причинам, он указывал на их неизбежные результаты: «Последствия таких мер бывали всюду одинаковы: у гонимых и преследуемых и их потомков развивались ожесточение, озлобление и все большее и большее отчуждение, у гонителей и преследователей росло огрубление духа, падало нравственное чувство, утрачивалась искренность веры, исчезало всякое расположение к идеальным стремлениям»40. Осуждение славянофилов, в частности, было направлено против полицейского преследования старообрядцев. Не из сочувствия расколу, а следуя принципу свободы совести, они настаивали на необходимости действовать убеждением и проповедью, для чего была нужна свобода слова.

Цель жизни христианин видит в спасении, которое не достижимо полицейскими мерами или внешним принуждением и подчинением, как в западном христианстве. «Каждый христианин, — рассуждал Ламанский, — бесспорно желает распространения и утверждения христианства на всем земном шаре и у себя в отечестве. Но он дорожит христианскою истиною не для внешнего своего спокойствия и личного благополучия, ни даже для политических интересов и пользы своего отечества»41. Свобода слова и суждения, необходимые христианину для спасения, способны обратить его в сторону научного знания, поскольку поиск истины также невозможен в условиях ограничения мышления и исследовательской практики. В книге «Три мира Азийско-Европейского материка» Ламанский предельно ясно обозначал связь вольности научного поиска со свободой совести. «Все будущее русского просвещения, — писал он, — прежде всего зависит не столько от частных, отдельных, правда полезных и нужных мероприятий по умножению и улучшению всякого рода училищ в их внешних и внутренних условиях, сколько от возвышения и очищения господствующих у нас воззрений на веру, на дух человеческий, на Дух Господень, от развития и усиления не внешней обрядности и формализма, а внутреннего христианского строя и созерцания. Тогда в огромном большинстве людей верующих исчезнет страх перед знанием и наукою, невозможною без свободы мнений и сомнений, без свободы мысли, пропадает всякое желание и поползновение прибегать ко внешней силе или помощи для успеха проповеди христианской»42.

* * *

В своих исследованиях Ламанский касался исторического значения ислама лишь в той мере, в какой эта религия имела отношение к предмету его специальных познаний — истории славян. Как в Центральной и Восточной Европе славяне подвергались германизации и окатоличиванию, так на Балканах они находились под властью мусульман. Ни католицизм, ни ислам не способствовали сохранению славянской идентичности и развитию национальной культуры. Однако знакомство с мировыми религиями обогащало славян в культурном и нравственном отношениях. «Католицизм и мусульманство, — писал Ламанский в «Очерках Венгрии», — великие исторические идеи, которые руководили и двигали в течение веков миллионами людей различных племен и наречий. Они создали целые образованности, оставили по себе массы памятников, множество учреждений. Ополячение для малоруса и белоруса, отуречение для грека и славянина — служило мостом и переходом в иной культурный мир, вводило их в целую область новых идей, нравов, обычаев»43.

В университетских лекциях Ламанский отмечал, что «сверх мусульман-инородцев в Турции находится еще некоторое, хотя и небольшое (600–700 т.), число славян-мусульман: сербов (в Боснии и Герцеговине) и болгар. Они часто отличаются особенною ревностью к религии и изуверствами и в эту войну составляли лучшую, можно сказать, часть турецких войск Османа и Сулеймана пашей. Огромное большинство их говорит чисто по-славянски и у них совершенно нет многоженства»44.

На Балканах сербский этнос оказался разделен на три народа по религиозному признаку: сербов-православных, хорватов-католиков и боснийцев-мусульман. Ламан-ский упоминает и болгар-мусульман. Эти факты, бесспорно, являются следствием трагической истории южных славян и до сих пор провоцируют конфликты в регионе. Однако историческое значение турецкого владычества на Балканах Ламанский был склонен оценивать скорее положительно, поскольку турки уберегли южных славян от латинизации и порабощения романо-германскими народами. В отличие от европейцев, турки в период расцвета Османской империи выгодно отличались большей терпимостью. В одной из статей Ламанский писал, что «великий Солиман, который отличался замечательною веротерпимостью, не грабил и не разорял своих подданных, и вообще относительно насилия чужих совестей заслуживает упрека менее, чем кто-либо из его современников, христианских государей. Вообще еще в 1570 году, уже при Селиме II, турецкие подданные, православные христиане, с полным основанием указывали Западу на турок в пример веротерпимости и уважения к православию»45.

Когда перед православным населением Балкан вставал выбор, кому подчиниться — туркам или европейцам-католикам, то местное население охотнее принимало турецкую власть. Ламанский указывал на сербское происхождение правящей в Османской империи династии (от Мухаммада II до Сулеймана Великолепного) и высшего руководства государства; на то, что домашним языком турецких султанов был сербский язык; на дипломатическую переписку, которую они вели по-сербски, и т. п. Не редки были случаи, когда турецкий паша имел родного брата игумена православного монастыря или родную сестру — православную монахиню.

Историческое значение Турции в греко-славянском мире состояло в том, что она сберегла славянское население Балкан, пока Россия была политически слаба и не имела возможности встать на защиту славянства.

* * *

Подборка высказываний В. И. Ламанского, конечно, не может в полной мере осветить его религиозное миросозерцание. Она позволяет лишь уточнить его духовно-культурную ориентацию и подтвердить известный факт, что он оставался православным христианином, что в молодости, как и многие его ровесники, он пережил период религиозных сомнений. В. В. Зеньковский в «Истории русской философии», как известно, усматривал религиозные мотивы даже, казалось бы, у явных философов-материалистов и атеистов. В отношении Ламанского нет нужды в поисках подобных религиозных сублимаций. Он не утаивал свое отношение к религии. В его христианском мировоззрении мы можем выделить личную религиозность, которую отчасти приоткрывают редкие дневниковые записи, и ту роль, которую он отводил религии в своей цивилизационной концепции. Примечательно, что имея учеников и будучи признанным главой школы русских славистов46, он не навязывал молодежи свое отношение к православию, последовательно оставаясь сторонником свободы совести.

Многие его рассуждения перекликаются с мнением ранних славянофилов, прежде всего И. В. Киреевского и А. С. Хомякова, которое, вероятно, и следует признать главным источником оценок Ламанским православия и западного христианства. В теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, создававшейся в те же годы, когда и концепция Ламанского приобрела свое более внятное выражение, можно увидеть схожую критику западного христианства за нетерпимость и насильственность. Впрочем, это совпадение объясняется как близостью их взглядов, так и общностью источника этих взглядов — учения ранних славянофилов.

В заключение будет полезно привести цитату из предисловия Ламанского к сборнику архивных документов «Государственные тайны Венеции». В этих словах он, возможно непреднамеренно, отвечает на поставленный П. Я. Чаадаевым вопрос об историческом уроке, который должна преподать отдаленным потомкам Россия, и роли Провидения в ее истории: «Положение нашего Востока относительно Запада в прошлые века бывало неоднократно трудное и с виду отчаянное, но Провидение спасало нас, как бы желая сохранить нас для будущих времен. Если бы великая и независимая роль не была припасена в истории этой значительной части христианского человечества, мы бы исчезли гораздо прежде, мы бы стали чем-нибудь вроде фраков и кельтов, ассимилированных другими народами, которые привили им свою цивилизацию. Мы верим, что наша судьба счастливее, что мы не будем поглощены, но что мы призваны создать новую культуру, разнообразную, оригинальную и богатую, распространить ее в разных странах и привить другим народам земного шара»47.