Ременная гарнитура и хронология погребений Югомашевского могильника

Автор: Белявская Крапачева О.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология Урала и Поволжья

Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.

Бесплатный доступ

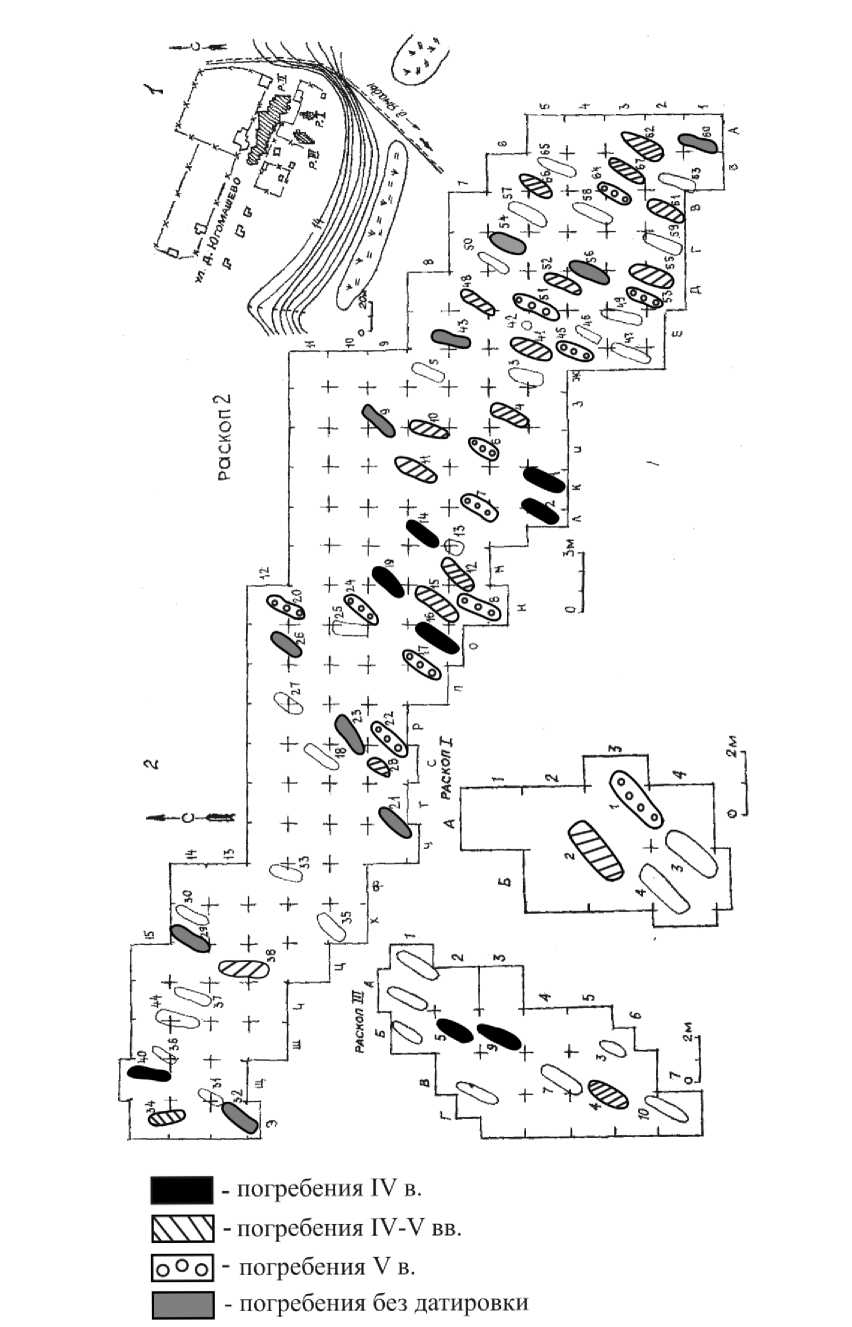

Рассмотрена ременная гарнитура (пряжки, накладки и наконечники) Югомашевского могильника мазунинской культуры. Этот памятник исследован в 1967 г. Н.А. Мажитовым, в 1975 г. - С.М. Васюткиным и В.К. Калининым, но материалы раскопок не были опубликованы авторами. Определена морфология элементов ременной гарнитуры, представлены их классификация и хронология. Т.И. Останина датировала погребения Югомашевского могильника V в. Но в этом могильнике помимо типичных для V в. вещей встречаются предметы, имеющие аналоги в комплексах пьяноборской и кара - абызской культур раннего железного века. Анализ ременной гарнитуры и других предметов по методике "узкой датировки" М.Б. Щукина позволил выделить три хронологические группы погребений: IV, IV- V, V вв. Ввиду невыразительности погребального инвентаря не удалось датировать десять погребений, содержащих предметы ременной гарнитуры. Максимальная концентрация погребений с ременными наборами зафиксирована в восточной зоне некрополя, в то время как в западной части ременная гарнитура представлена не более чем в половине погребений. Наиболее ранние погребения расположены в центре участков (особенно это хорошо видно в восточном секторе раскопа). Следовательно, комплексы IV в. маркируют центры, откуда начали заполняться участки кладбища. Таковых предварительно можно выделить три (один в восточной части, два в западной). Возможно, это говорит о наличии на исследованном участке трех групп патронимий. В будущем эти выводы могут быть скорректированы, так как площадка некрополя исследована не полностью.

Южное приуралье, мазунинская культура, югомашевский грунтовый могильник, ременная гарнитура, классификация, хронология, планиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/147203862

IDR: 147203862 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-1-86-100

Текст научной статьи Ременная гарнитура и хронология погребений Югомашевского могильника

Югомашевский могильник расположен на территории д. Югомаш Янаульского района Республики Башкортостан. Сведения о памятнике были получены от местных жителей Н.А. Мажитовым, заложившим в 1967 г. для проверки информации раскоп во дворе одного из домов. В результате было обнаружено погребение, содержащее погребальный инвентарь мазунинской культуры [ Мажитов , 1968 б , с. 108–109]. В 1975 г. под руководством С.М. Васюткина и В.К. Калинина на площадке некрополя проводились масштабные раскопки, было заложено три раскопа общей площадью 656 кв. м ( Васюткин , Калинин , 1976, с. 2–3). Всего в 1967 и 1975 гг. исследовано 82 погребения, краткое описание погребального обряда представлено в работах авторов раскопок [ Мажитов , 1968б; Васюткин и др., 1976].

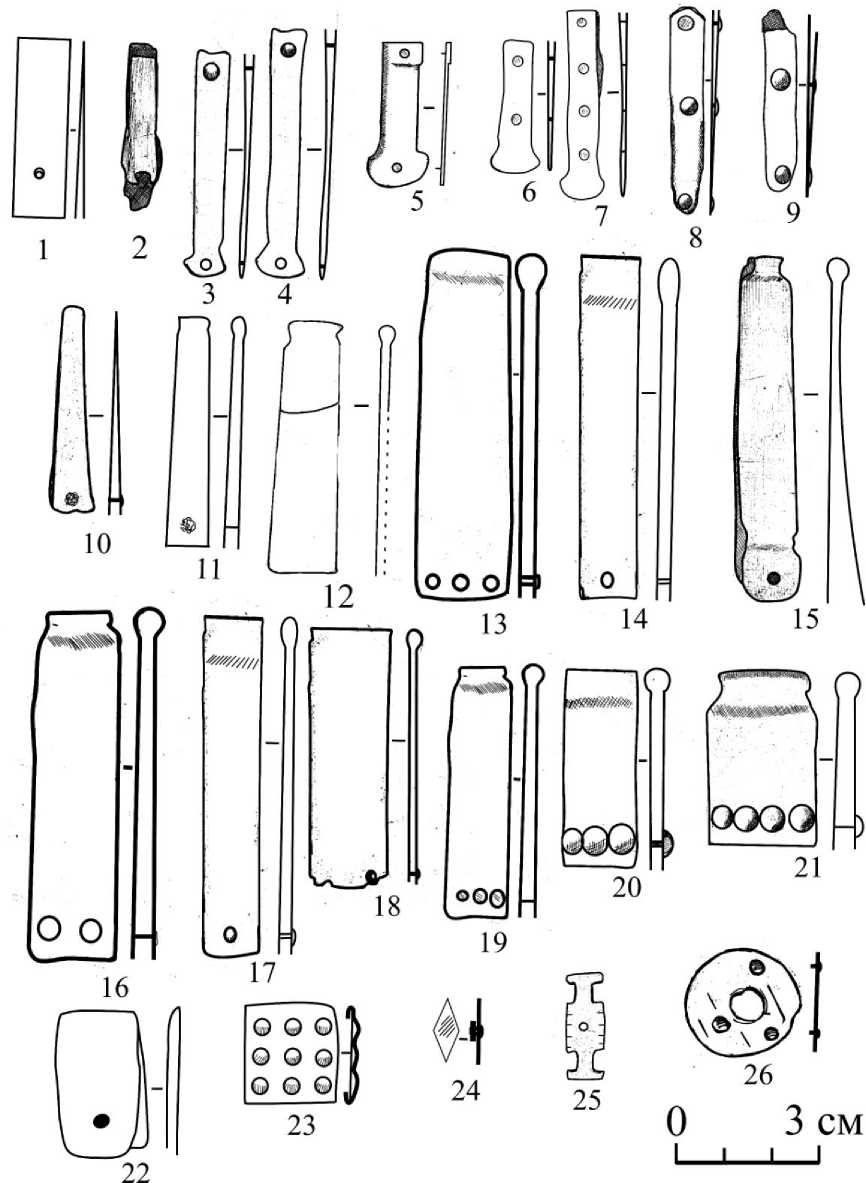

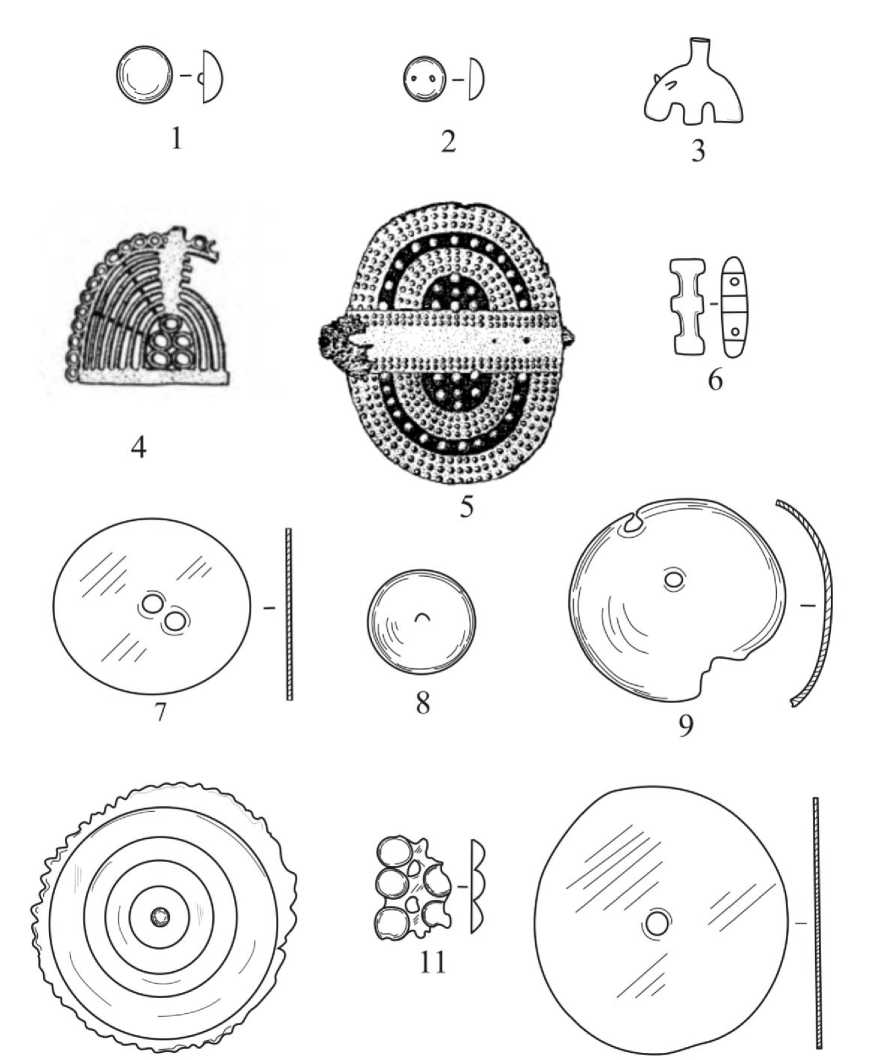

Т.И. Останина датировала погребения Югомашевского могильника V в., отметив, что разделение на более мелкие хронологические периоды пока не представляется возможным. По ее мнению, захоронения могильника содержат однотипный и синхронный материал [ Останина , 1997, с. 130]. На наш взгляд, при более детальном знакомстве с погребальным инвентарем Югомашевского могильника данные выводы могут быть скорректированы. Так, в этом могильнике помимо типичных для V в. вещей встречаются бронзовые литые бляшки с ушком на обороте (рис. 4, 1 ), крупные бляхи с круглыми отверстиями (рис. 4 , 7, 8, 9, 12 ) и бляхи с декором из концентрических кругов (рис. 4, 10 ), ажурная литая накладка (рис. 4, 4 ), бронзовые спаренные полушарные бляшки (рис. 4, 11 ). Эти предметы имеют много аналогов в комплексах пьяноборской и кара-абызской культур ( Мажитов , 1958; Васюткин , 1967 и др.) [ Пшеничнюк , 1968, 1976; Овсянников и др., 2007; Воробьева , 2012 и др.]. Наличие в погребениях вещей предшествующих культур зафиксировано и на других памятниках на территории Башкирии: на Ангасякском грунтовом могильнике [ Васюткин , 1980; Тагиров , 2007], Старо-Муштинском курганно-грунтовом могильнике [ Сунгатов и др., 2004], а также в ранней части Бирского могильника [ Султанова , 2000]. Все они датированы III – IV вв.

Большое значение для разработки хронологии археологических памятников имеют предметы ременной гарнитуры: пряжки, накладки, наконечники ремней. Данная категория находок из Югомашевского могильника прежде не выступала в качестве полноценного объекта изучения, несмотря на то, что исследователи неоднократно обращались к материалам раскопок некрополя [ Останина, 1997; Сабирова, 2015; Русланова , 2016 и др.]. В связи с этим мы не считаем возможным использовать предметы ременной гарнитуры в качестве хроноиндикаторов без предварительного их комплексного изучения с точки зрения морфологии и классификации.

Хотим обратить внимание и на то, что для ряда погребений первоначально возможна только «широкая» датировка комплекса. «Узкую» же датировку захоронения позволяет определить использование методики, предложенной М.Б. Щукиным [ Щукин , 1978, с. 28-33]. Актуальными полученные результаты будут для тех погребений, в которых ременная гарнитура не может выступать в качестве самостоятельного хрономаркера ввиду плохой сохранности.

Таким образом, в рамках данной статьи предполагается решение следующих задач: 1) описание морфологии и создание классификации элементов ременной гарнитуры; 2) уточнение даты возникновения каждого погребения, содержащего ременную гарнитуру; 3) выделение на планиграфии могильника наиболее ранних погребений с ременными наборами.

Морфология и классификация предметов ременной гарнитуры

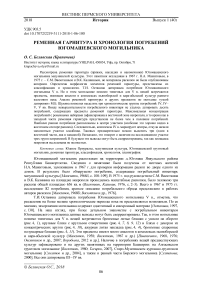

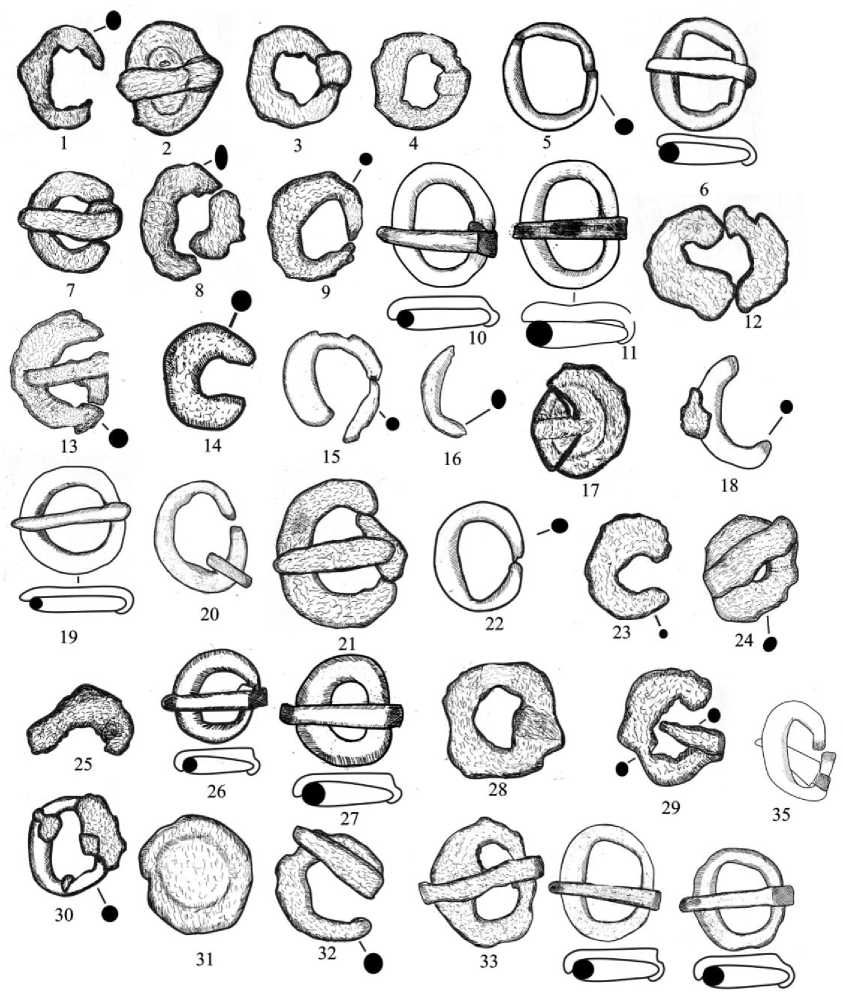

По нашим подсчетам, как полные ременные наборы, так и отдельные их элементы обнаружены в 49 погребениях Югомашевского могильника, которые составляют 59,7 % от всех погребений некрополя. Был зафиксирован 61 экз. металлических пряжек, при том что практически половина изделий (в основном железные и биметаллические пряжки) из-за неполной сохранности не подлежат включению в общую классификацию (из них 2 пряжки полностью разложились) (рис. 1, 1 - 5, 8, 9, 12, 14 - 18, 22 - 25, 28 - 31 ; рис. 2, 3, 4, 17, 22 , 23 ). Таким образом, в анализируемую выборку вошли всего 33 пряжки.

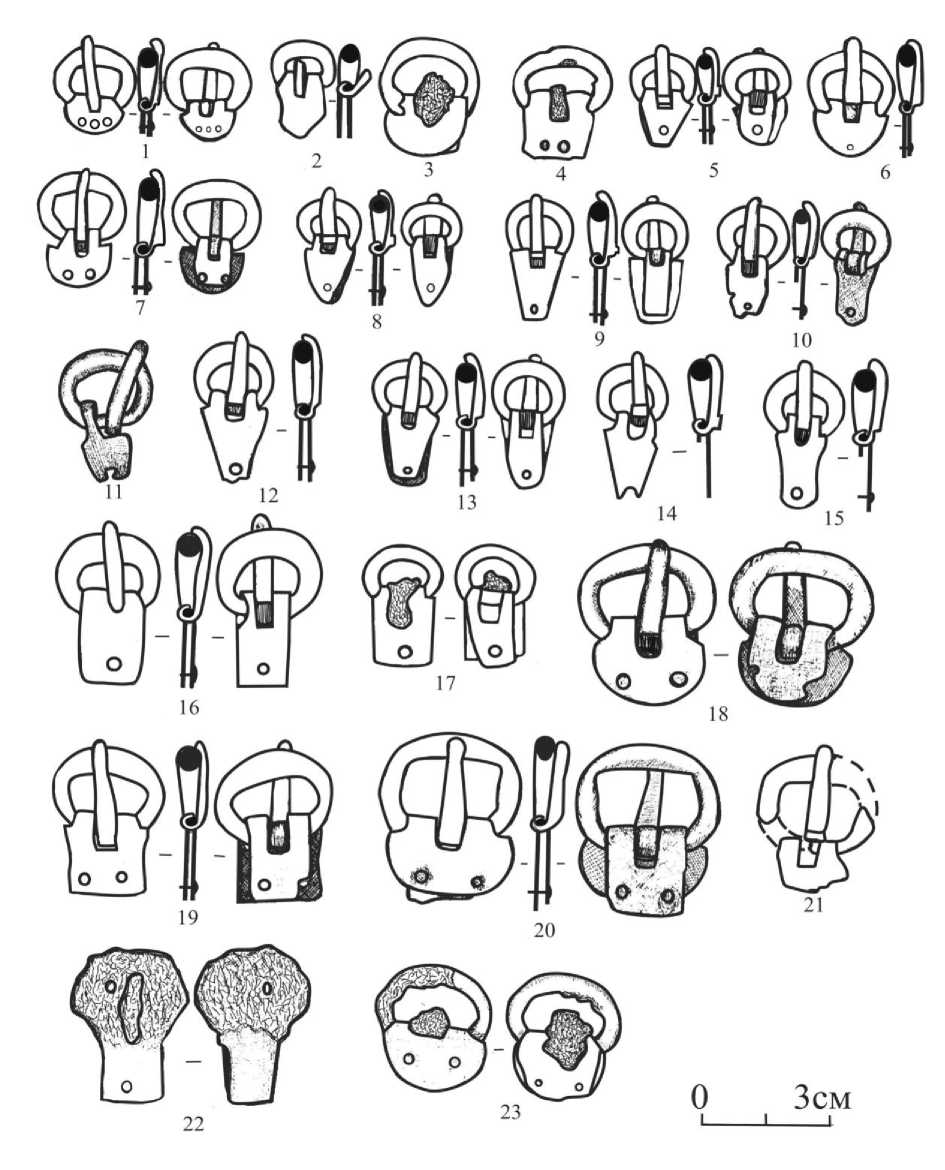

Металлические наконечники ремней (26) обнаружены в 18 погребениях. Не удалось определить внешний вид бронзового наконечника из погребения № 29 (II). В комплексах зафиксированы как полностью бронзовые, так и биметаллические наконечники, совмещающие в себе бронзовую основу и железные штифты для крепления к ремню (рис. 3, 1 - 22 ).

Ременные накладки обнаружены в 8 погребениях, все 52 экз. изготовлены из бронзы (рис. 3, 23 - 26) .

Пряжки (33 экз.). В основе классификации пряжек лежат разработки В.Б. Ковалевской [ Ковалевская , 1979], согласно которым отделы выделены по форме рамки изделия, типы - по наличию/форме щитка, варианты - по морфологическим особенностям. Кроме того, при выделении типов были учтены классификационные схемы Р.Д. Голдиной, Т.И. Останиной, В.Ю. Малашева, А.В. Комара [ Голдина, Водолаго , 1990; Останина , 1997; Малашев , 2000; Комар , 2000].

Отдел I. Круглорамчатые/сегменторамчатые пряжки с утолщенной спереди, круглой в сечении рамкой (21 экз.)

Тип 1. Бесщитковые (13 экз.)

Вариант а ( Ковалевская-1-1 , Останина-1-1 ). С прямым язычком, не выходящим за край рамки (7 экз., рис. 1, 6, 7, 13, 19, 21, 29, 32 ).

Вариант б ( Комар-1А2) . У ряда экземпляров наблюдается тяготение к овальной форме рамки; язычок с уступчиком у основания заходит за середину сечения рамки и плотно ее облегает (5 экз., рис. 1, 10, 26, 27, 34, 36) .

Вариант в . Язычок выступает за край рамки (1 экз., рис. 1, 33 ).

Тип 2. С сегментовидным щитком ( Ковалевская-1-4, 2 экз .)

Вариант а. Язычок, прогнутый в середине, заходит за край рамки (2 экз., рис. 2, 1,7 ).

Тип 3. С трапециевидным щитком ( Ковалевская-1-7, 6 экз . )

Вариант а. Язычок хоботковый с уступчиком у основания заходит за край рамки (6 экз., рис. 2, 9, 10, 12, 13, 15 ).

Отдел II. Овальнорамчатые пряжки с утолщенной спереди, круглой в сечении рамкой (12 экз.)

Тип 1. Бесщитковые (3 экз.)

Вариант а. Язычок в середине прогнутый, не выходит за край рамки (1 экз., рис. 1, 11 )

Вариант б . Язычок утолщен у основания, заходит за край рамки; пряжка деформирована (1 экз., рис. 1, 35 ).

Вариант в ( Останина-1-1 ). Язычок прямой, короткий (1 экз., рис. 1, 20 ).

Тип 2. С прямоугольным щитком (3 экз.)

Вариант а ( Останина-7-2 ). С чуть прогнутым язычком, выходящим за край рамки (1 экз., рис. 2, l9 ).

Вариант б . Язычок обломан, предположительно первоначально был прямым, в настоящий момент находится под углом 45° к плоскости пряжки (1 экз., рис. 2, 2).

Вариант в. Язычок прямой, заходит за край рамки (1 экз., рис. 2, 16).

Тип 3. С трапециевидным щитком (3 экз.)

Вариант а. Язычок хоботковый, с уступчиком у основания, заходит за край рамки (1 экз., рис. 2, 5 ).

Вариант б . Язычок заходит за край рамки, у основания небольшой выступ-площадка (2 экз., рис. 2, 8, 14 ).

Тип 4. С сегментовидным щитком (3 экз.)

Вариант а. Язычок длинный, заходящий за край рамки, с выступом-площадкой у основания (1 экз., рис. 2, 18 ).

Вариант б ( Останина-9-2 ). Язычок хоботковый, заходит за край рамки, с уступчиком у основания (1 экз., рис. 2, 6).

Вариант в. Язычок короткий, не выходит за край рамки, чуть прогнут в середине (1 экз., рис. 2, 20 ).

Наконечники ремней (25 экз.). Отделы наконечников выделены по функциональному назначению (принадлежность к поясным/обувным наборам), типы - по форме пластины и основным конструктивным элементам, варианты - по пропорциям и иным конструктивным особенностям.

Отдел А. Поясные наконечники (15 экз.)

Тип А 1 (Голдина-1-2). Прямоугольной формы из согнутой пополам пластины с цилиндрическим расширением на месте сгиба, в некоторых случаях со скошенными углами, с креплением при помощи 1-4 штифтов с шляпками-полугорошинами (3 экз.)

Вариант а. Узкий удлиненный наконечник (1 экз., рис. 3, 20 ).

Вариант б. Широкие короткие наконечники (2 экз., рис. 3, 21 ).

Тип А 2 ( Останина-3-в , Малашев-Н10 ). Прямоугольной формы из согнутой пополам пластины с цилиндрическим расширением на месте сгиба, с креплением при помощи 1–3 штифтов (10 экз.)

Вариант а . Узкие длинные наконечники (2 экз., рис. 3, 14 , 17 ).

Вариант б . Длинные широкие наконечники, иногда со скошенными углами (3 экз., рис. 3, 13, 18 ).

Вариант в. Длинные широкие наконечники с выемками по бокам на месте изгиба в валик (4 экз., рис. 3 , 12, 15, 16, 19 ).

Вариант г. Узкий наконечник небольшого размера с креплением при помощи железного штифта (1 экз., рис. 3, 11 ).

Тип А 3 (Останина-3-б). Из согнутой пополам пластины прямоугольной формы, с незначительным расширением нижнего конца (2 экз.)

Вариант а . Узкий удлиненный наконечник (1 экз., рис. 3, 1 ).

Вариант б . Широкий короткий наконечник (1 экз., рис. 3, 22 ).

Отдел Б. Обувные наконечники (10 экз.)

Тип Б 1 ( Останина-2 , Голдина-11-1, Малашев-Н8 ). Прямоугольной формы с секировидным расширением в нижней части (5 экз., рис. 3, 3-7)

Тип Б 2 ( Останина-3-а ). Без цилиндрического расширения в нижней части (5 экз.)

Вариант а . Из двух пластин подпрямоугольной формы, соединенных при помощи 2-3 штифтов со шляпками-полугорошинами (4 экз., рис. 3, 2, 8 , 9 ).

Вариант б . Трапециевидной формы с железным штифтом для крепления (1 экз., рис. 3, 10 ).

Ременные накладки (52 экз.). При выделении типов накладок были использованы разработки Т.И. Останиной, согласно которым в основе выделения типа лежат форма и внешний контур изделия [ Останина , 1997].

Тип 1 (Останина-1 ). Накладка прямоугольной формы с прямоугольными вырезами и насечками по краям; крепилась, вероятно, при помощи штифта в центре, в настоящее время утерянного (1 экз., рис. 3, 25 )

Тип 2 (Останина-6). Ромбические накладки с креплением при помощи бронзового штифта, расплющенного на конце (21 экз., рис. 3, 24 )

Тип 3 ( Останина-7 ). Плоские кольцеобразные накладки, крепившиеся при помощи 2–3 штифтов, продетых в отверстия (10 экз., рис. 3, 26 )

Тип 4 . Выпукло-вогнутые накладки прямоугольной формы со штампованной имитацией в виде девяти полугорошин на внешней стороне, с краями, загнутыми за кожаную основу ремня (20 экз., рис. 3, 23 ).

Изделия выделенного в настоящей работе типа 4 , по мнению Т.И. Останиной, являются пронизями-обоймами, которые нанизывались на узкие полоски кожи и входили в состав головного и нарукавных украшений [ Останина , 1997, с. 48]. В Тарасовском могильнике обоймы данного типа также украшали головные повязки [ Голдина , Бернц , 2017 б , с. 47–71]. Судя по полевому отчету, в п. 4/р. III «на тазовых костях погребенного и под ними был обнаружен тлен кожаного ремня, отделанного бронзовыми накладками прямоугольной формы с 9 выпуклинами» ( Васюткин , Калинин , 1976, с. 62). С учетом этих данных рассматриваемые обоймы предположительно можно отнести к категории поясных, что скорее всего является локальной особенностью населения, оставившего некрополь.

Датировка погребений с ременными наборами

Погребения с группой вещей IV в. К этой группе отнесены всего 8 погребений: № 1, 2, 14, 16, 19, 40 (II), 5, 9 (III).

Для этой хронологической группы характерна бесщитковая пряжка с немного прогнутым в центре язычком, плавно, без уступа, переходящим в петлю (тип II1 а ) из п. 19. Данный тип имеет аналоги в к. 11/1 II Ахмеровского могильника ( Васюткин , Калинин , 1975). Население, оставившее этот некрополь, было позднесарматским и, вероятно, имело контакты с представителями черняховской и вельбарской культур [ Трибунский , 2003, с. 17–19]. В п. 9 (III) и 14 (II) обнаружены железные пряжки, язычки которых не выходят за внешний край рамки, что, по мнению Т.И. Останиной, характерно для IV в. [ Останина , 1997, с. 108].

Бусы Югомашевского могильника также указывают на ранний характер некоторых погребений. Так, III – IV вв. датированы полусферическая халцедоновая бусина (тип Останина-112 , тип Русланова-V.1Б2 ) из п. 1 (II), кольцевидная бусина из синего непрозрачного стекла (тип Русланова-I.2А4б ) из п. 16 (II) ( Русланова , 2016, с. 112).

Литая ажурная накладка из п. 5 (III), сохранившаяся частично, датирована Р.Д. Голдиной и В.А. Бернц по материалам Тарасовского могильника I в. [ Голдина , Бернц , 2016 а , с. 65, рис. 10, 22 – 23 ]. Вещи такого типа зафиксированы в памятниках пьяноборской культуры и на территории Башкирии .

Кроме того, аналоги в комплексах пьяноборской и кара-абызской культур (Урманаевский, Охлебининский и Шиповский могильники) имеют спаренные полушарные бляшки из этого же погребения ( Васюткин , 1967) [ Овсянников и др. 2007; Останина , 1997, с. 41].

Погребения с группой вещей IV – V вв. К этой группе отнесены 18 погребений, совокупность вещей в которых позволяет определить только «широкую» дату возникновения комплекса: № 2 (I), 4, 10, 11, 12, 15, 28, 34, 38, 41, 48, 52, 55, 61, 62, 66, 67 (II), 4 (III).

Тип пряжек I-1 а сопровождался «бабочковидной» фибулой ( Останина-1-5) [ Останина , 1997, с. 43; Сабирова , 2015, с. 96] с простым декором из одной бронзовой боковой пластинки, датированной IV–V вв. (п. 10). В п. 11 данные пряжки имеют плоские бронзовые бляшки с ушком на обороте, лицевая сторона бляшек украшена декором из концентрических кругов.

Также для этой хронологической группы характерны наконечники с секировидным расширением на конце (тип Б1).

Аналоги их выявлены в комплексах Кисловодской котловины, датируемых не ранее середины IV в., и на памятниках позднесарматского круга, где они появляются в середине – второй половине IV в. [Малашев, 2000]. В Приуралье наконечники обнаружены в Бирском [Мажитов, 1968а], Старо-Кабановском [Васюткин, Останина, 1986, с. 63–130], Кара-Тамакском [Мажитов, 1968а, с. 152, рис. 30, 10], Старо-Муштинском [Сунгатов и др., 2004, рис. 6, 10, 14; рис. 37, 12, 13], Тураевском могильниках [Генинг, 1976, с. 96], на городище Чеганда I [Генинг, 1967, с. 27, табл. II, 11]. По мнению Т.И. Останиной, в мазунинской культуре эти наконечники характерны для погребений V в. [Останина, 1997, с. 109]. Но можно предположить, что данный тип появился в мазунинской культуре уже в IV в., на это указывают находки наконечников в Старо-Муштинском могильнике.

Наконечники из согнутой пополам пластины с цилиндрическим расширением на месте сгиба (тип А2) появляются в позднесарматский период со второй половины III в. и бытуют вплоть до гуннского времени [ Малашев , 2000]. На территории Приуралья данный тип имеет аналоги в комплексах Бирского, Бахмутинского [ Мажитов , 1968 а ], Старо-Кабановского [ Васюткин , Останина , 1986, с. 63–130], Ангасякского [ Васюткин , 1980; Тагиров , 2007], Мало-Качакского ( Васюткин , 1971, с. 8), Кара-Тамакского [ Мажитов , 1968 а , с. 152, рис. 30, 8 ], Старо-Муштинского [ Сунгатов и др., 2004, с. 39], Тураевского [ Генинг , 1976, с. 96, рис. 27], Тарасовского [ Голдина , Бернц , 2017 б , с. 62, рис. 9, 68 , 69 ] могильников.

Аналоги наконечников типа А1 обнаружены в Бирском могильнике (№ 5, 112, 125, 148, 161) [ Мажитов , 1968 а ]. На памятниках неволинской культуры они распространены в комплексах бродовской стадии IV–V вв. [ Голдина , Водолаго , 1990, табл. LXV].

Для этой группы характерны выпукло-вогнутые накладки с имитацией полугорошин (тип 4) из п. 4 (III), датированные Р.Д. Голдиной и В.А. Бернц второй половиной IV–V в. [ Голдина , Бернц , 2017 б , с. 62, рис. 9, 71 ]. На наш взгляд, не противоречит указанной дате и морфология пряжки из данного погребения: ее язычок короткий и не выходит за внешний край рамки.

В погребениях рассматриваемой группы встречаются и полусферические бляшки с двумя сквозными отверстиями для крепления, ранние аналоги которых есть в комплексах XIII раскопа Шиповского могильника [ Овсянников и др., 2007, с. 151, рис. 64, 9; с . 156, рис. 69, 8 и т.д . ] и в Ангасякском могильнике [ Тагиров , 2007, с. 102, рис. 9, 1 ].

Ромбические накладки из Югомашевского могильника имеют аналоги на памятниках как на территории Башкирии (Старо-Муштинский, Старо-Кабановский, Бахмутинский, Бирский могильники), так и на территории Удмуртии (Дубровский, Тарасовский, Тураевский I, Усть-Сарапульский, Бобья-Учинский, Покровский, Чепахинский могильники). Они являются одним из самых многочисленных типов накладок в Бирском могильнике. Подробно данная категория находок была рассмотрена в одной из работ В.А. Бернц [ Бернц , 2015]. Ижевские исследователи появление ромбических накладок в мазунинской культуре определяют III–IV вв. [ Голдина , Бернц , 2017 б , с. 53, рис. 4, 28 ], а наибольшее распространение, по Т.И. Останиной, они получают в V в. [ Останина , 1997, с. 282, рис. 36, 29 ]. В Югомашевском могильнике эти накладки встречаются в погребениях IV – V вв.

Погребения с группой вещей V в. К этой группе отнесены 12 погребений: № 1 (I), 6, 7, 8, 17, 20, 22, 24, 45, 51, 53, 64 (II).

Круглорамчатые пряжки с язычком, немного выступающим за внешний край рамки и плотно ее облегающим (тип I1 б, п. 17, п. 53 (II), раскопки Н.А. Мажитова, 1967 г.), характерны для погребений середины – второй половины V в. и имеют аналоги в комплексах Крыма (Керчь, совхоз им. Калинина) [ Комар, 2000, с. 47].

В эту же хронологическую группу вошло п. 6 (II), в котором обнаружены обувные пряжки типа I3 а, по своей морфологии близкие к пряжкам харинского типа IV–V вв. [ Голдина , Водолаго , 1990, с. 78]. Датировать рассматриваемое погребение V в. помогает находка железной «бабочковидной» фибулы ( Останина-1-5 ) со сложным декором из двух рельефных бронзовых пластинок и заклепок со шляпками-полугорошинами (рис. 4, 5 ) [ Останина , 1997, с. 43; Сабирова , 2015, с. 87].

В V в. для Приуралья характерны пряжки следующего вида: с утолщенной спереди рамкой; с длинным хоботковым язычком, нависающим над рамкой и имеющим уступ или выступ-площадку у основания; с щитками овальной, треугольной и трапециевидной формы [Генинг, 1979, с. 99]. Такие пряжки из Югомаша имеют большое количество аналогов в комплексах V в. Тураевского и Харинского могильников [Останина, 1997, с. 109]. Как отмечает В.Ю. Малашев, щитки прикамских пряжек в отличие от язычков и рамок представляют своеобразную серию, генетически не связанную со степными северокавказскими и боспорскими пряжками позднесарматского времени [Малашев, 2000, с. 205].

Аналоги фасетированной накладки (тип 1) обнаружены в Охлебининском, Шиповском [ Воробьева , 2012], Салиховском [ Васюткин , 1986, с. 187, рис. 6, 9, 10 ] могильниках , в погребениях Ижевского, Мазунинского, Нивского, Сайгатского, Усть-Сарапульского, Чепанихинского, Тарасовского могильников [ Голдина , Бернц , 2016 б , с. 20, с. 21, рис. 2, 3 , 4 ]. По мнению Р.Д. Голдиной и В.Б. Бернц, накладки указанного типа, датированные ими первой половиной III в., составляют этнографическую особенность населения Среднего Прикамья и редко встречаются на сопредельных территориях [ Голдина , Бернц , 2016 б , с. 22–23].

Стоит отметить, что в этом погребении (а также в погребениях № 10, 15, 24, 38) обнаружены подвески-пронизи в виде стилизованных фигурок медведей типа ( Останина-4 ) (рис. 4, 3 ). Датировка этих пронизей представляется нам неоднозначной: одни исследователи их появление в мазунинской культуре относят к IV в. [ Султанова , 2000; Сунгатов и др., 2004], другие датируют данные изделия концом IV–V в. [ Голдина , Бернц, 2016 б , с. 39, рис. 7, 57 ] и даже V в. [ Останина , 1997, с. 105]. Наконец, на более поздний характер погребения № 51 могут указывать бронзовые бусы типа ( Русланова-III.1А3б ) [ Русланова, 2016, с. 93].

Кольцеобразные накладки из погребения № 64 (тип 3) встречаются как в ранних (Старо-Муштинский) [ Сунгатов и др., 2004. рис. 65, 3 , 4 ], так и в поздних (Старо-Кабановский) [ Васюткин , Останина , 1986] могильниках мазунинской культуры. Уточнить датировку погребения № 64 в пределах V в. можно благодаря разделителям из раковины (тип Русланова-VI.1Б12а), внешний вид которых имитирует один из видов поясных накладок (рис. 4, 6 ), а также бронзовым бусам типа ( Русланова-III.1А3б ) [ Русланова, 2016, с. 117]. Датировать погребение № 45 (II) также V в. помогают помимо пряжки с длинным нависающим над рамкой язычком шаровидные мозаичные бусы типа ( Русланова-I.2В1б) [ Русланова, 2016, с. 115].

Выводы

В результате применения методики «узкой датировки» М.Б. Щукина в погребениях Югомашевского могильника были выделены три хронологические группы (IV, IV–V, V вв.). Ввиду невыразительности погребального инвентаря не удалось определить датировку 10 погребений, содержащих предметы ременной гарнитуры: № 9, 21, 23, 26, 29, 32, 43, 54, 56, 60.

По мнению Т.И. Останиной, погребения в восточной части могильника были оставлены одной большой патронимией, включающей в себя не менее десяти семей, а в западной части – другой патронимией, состоявшей из двух семей [ Останина , 1997, с. 130–131]. Максимальная концентрация погребений с ременными наборами зафиксирована также в восточной зоне некрополя, в то время как в западной части ременная гарнитура представлена не более чем в половине погребений. Если принять выводы Т.И. Останиной о наличии в раскопе двух патронимий, то, судя по хронологическим выкладкам, можно говорить о том, что наиболее ранние погребения расположены в центре участков (особенно это хорошо видно в восточном секторе раскопа). Следовательно, погребения IV в. маркируют центры, начиная с которых заполнялись участки кладбища. Таковых предварительно можно выделить три: один в восточной части, два в западной. Возможно, это свидетельствует о наличии на исследованном участке трех групп патронимий (рис. 5). В будущем эти выводы, конечно же, могут быть скорректированы, так как площадка некрополя исследована не полностью [ Останина , 1997, с. 131].

34 36

О 2 см I I I

Рис. 1. Бесщитковые пряжки из погребений Югомашевского могильника.

-

1. п. 2 (I); 2. п. 1 (II); 3. п. 4 (II); 4. п. 9 (II); 5–6. п. 10 (II); 7–8. п. 11 (II); 9. п. 12 (II); 10. п. 17 (II); 11. п. 19 (II); 12. п. 21 (II); 13. 34. п. 22 (II); 14. 23 (II); 15. п. 28 (II); 16. п. 29 (II); 17. п. 32 (II); 18. п. 40 (II); 19, 21. п. 48 (II); 20, 26, 27. п. 53 (II); 22. п. 52 (II); 23. п. 54 (II); 24. п.60 (II); 25. п. 2 (II); 28. п. 56 (II); 29. п. 9 (III); 30. п. 8 (II); 31–32. п. 14 (II); 33. п. 67 (II); 35. п. 7 (II); 36. раскопки Н.А. Мажитова, 1967 г.

-

1–4, 7–9, 12–14, 17, 23–25, 28–29, 31, 33. железо; 5–6, 10–11, 15–16, 19–20, 22, 26–27, 32, 34– 36. бронза

Рис. 2. Пряжки с различными формами щитков из погребений Югомашевского могильника.

1. п. 1 (I); 2. п. 34 (II); 3. п. 16 (II); 4, 20. п. 4 (III); 5. п. 8 (II); 6. п. 61 (II); 7–8. п. 7 (II); 11. п. 45 (II);

9, 13. п. 6 (II); 10, 15, 21. п. 24 (II); 12, 14. п. 20 (II); 16. п. 51; 17, 19. п. 55 (II); 18. п. 64 (II);

22–23. п. 15 (II)

1–2, 5–16, 18–19, 21. бронза; 3–4, 17, 20, 22–23. бронза, железо

Рис. 3. Ременные наконечники и накладки из погребений

Югомашевского могильника. 1. п. 4 (III); 2. п. 23 (II); 3, 4, 11. п. 15 (II); 5. п. 38 (II); 6–7. п. 8 (II); 8– 9. п. 24 (II); 10, 18. п. 7 (II); 12. п. 52 (II); 13. п. 66 (II); 14, 24. п. 51 (II); 15. п. 55 (II); 16. п. 5 (III);

17. п. 10 (II); 19. п. 16 (II); 20. п.61 (II); 21. п. 2 (I), п. 64 (II); 22. п. 64 (II); 23. п. 4 (III), 24. п. 7, п. 15, п. 45 (II), п. 4, п. 5 (III); 25. п. 51 (II), 26. п. 41, п. 64 (II) 1–9, 12–26. бронза; 10–11. бронза, железо

10 12

Без масштаба

Рис. 4. Вещи из погребений Югомашевского могильника:

1. Литая бляшка с ушком на обороте; 2. Полусферическая бляшка; 3. Подвеска-пронизь в виде стилизованного изображения медведя; 4. Литая ажурная подвеска; 5. «Бабочковидная»

фибула; 6. Разделитель; 7–10, 12. Бляхи; 11. Спаренные полусферические накладки

1–4, 7–12. бронза; 5. железо, бронза; 6. раковина

4–5. по: [ Васюткин и др., 1976]

| | - погребения без ременной гарнитуры

Рис. 5. Хронология погребений с ременными наборами Югомашевского могильника (без погребения, исследованного Н.А. Мажитовым)

Список литературы Ременная гарнитура и хронология погребений Югомашевского могильника

- Бернц В.А. Пояса с ромбическими накладками (по материалам могильников мазунинского времени на территории удмуртского Прикамья)//Вестник Пермского университета. История. 2015. Вып.1(28). С. 70 -84

- Васюткин С.М., Калинин В.К., Обыденнов М.Ф. Экспедиция Башкирского государственного университета//Археол. открытия 1975 г. 1976. С. 164 -165

- Васюткин С.М. Ангасякский могильник -ранний памятник бахмутинской культуры//Памятники эпохи раннего средневековья в Верхнем Прикамье: Сб. статей. Ижевск: Изд -во Удмурт. гос. ун -та, 1980. С. 79 -197

- Васюткин С.М., Останина Т.И. Старо -Кабановский могильник -памятник мазунинской культуры в северной Башкирии//Вопросы истории и культуры Удмуртии. 1986. С. 63 -130

- Васюткин С.М. Салиховский курганный могильник конца IV-V в. в Башкирии//Советская археология. 1986. №2. С. 180 -197

- Воробьева С.Л. Типология элементов убранства костюма кара -абызской культуры эпохи раннего железа (IV в. до н.э. -IV в. н.э.). Дис....канд. ист. наук. Ижевск, 2012. Т. 1. 291 с

- Генинг В.Ф. Мазунинская культура в Среднем Прикамье//Вопросы археологии Урала. Вып. 7: Памятники мазунинской культуры. 1967. С. 7 -84

- Генинг В.Ф. Тураевский могильник (захоронение военноначальников)//Из археологии Волго -Камья. Казань: Б.и., 1976. С. 55 -108

- Генинг В.Ф. Хронология поясной гарнитуры I тыс. н.э. (по материалам могильников Прикамья//КСИА АН СССР, 1979. Вып. 158. С. 96 -106

- Голдина Р.Д., Водолаго Н.В. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск: Изд -во Иркут. ун -та, 1990. 176 с

- Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология погребений I -II вв. Тарасовского могильника//Поволжская археология. 2016 а. № 1(15). С. 41 -90

- Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология мужских погребений III -V вв. Тарасовского могильника//Поволжская археология. 2016 б. №3 (17). С. 17 -57

- Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология погребений III -V вв. Тарасовского могильника//Поволжская археология. 2017 а. № 1(19). С. 172 -204

- Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология женских погребений III -V вв. Тарасовского могильника//Поволжская археология. 2017 б. №2 (20). С. 47 -71

- Ковалевская В.Б. Поясные наборы Евразии IV -IX вв. Пряжки//Свод археол. источников, Е1 -2. М.: Наука,1979. 112 с

- Комар А.В. Актуальные проблемы хронологии материальной культуры гуннского времени Восточной Европы//Степи Европы в эпоху средневековья. 2000. №1. С. 19 -52

- Мажитов Н.А. Бахмутинская культура. М.: Наука, 1968 а. 118 с

- Мажитов Н.А. Работы в северной Башкирии//Археол. открытия 1967 г. 1968 б. С. 108 -109

- Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//C арматы и их соседи на Дону: Матер. и исслед. по археологии Дона. Ростов н/Д: Терра. 2000. Т. 1. С. 194 -232

- Овсянников В.В., Савельев Н.С., Акбулатов И.М., Васильев В.Н. Шиповский могильник в лесостепном Приуралье. Уфа: Гилем, 2007. 166 с

- Останина Т.И. Население Среднего Прикамья в III -V вв. н.э. Ижевск: Изд -во ИИЯЛ Уро РАН, 1997. 327 с

- Пшеничнюк А.Х. Охлебининский могильник//Археология и этнография Башкирии/под. ред. Р.Г. Кузеева. Уфа: Изд -во Башкирского филиала АН СССР, 1968. Т. 3. С. 59 -104

- Пшеничнюк А.Х. Шиповский комплекс памятников (IV в. до н.э. -III в. н.э.)//Древности Южного Урала/ред. Р.Г. Кузеев, Н.А. Мажитов, А.Х. Пшеничнюк. Уфа: Изд -во Башкирского филиала АН СССР, 1976. С. 35 -149

- Русланова Р.Р. Особенность бусинных наборов Югомашевского могильника//Инновационный потенциал молодежной науки: Матер. всерос. науч. конф. 8 ноября 2013 г. Уфа: Изд -во Башкир. гос. пед. ун -та, 2013. С. 236 -240

- Русланова Р.Р. Бусы могильников Уфимско -Бельского междуречья III -VIII вв.: Дис. «канд. ист. наук. Уфа, 2016. Т. I. 185 с

- Сабирова Т.М. Фибулы Среднего Прикамья первой половины I тыс. н.э.: Дис. «канд. ист. наук. Ижевск, 2015. 171 с

- Султанова А.Н. Бирский могильник: историко -археологическое исследование: Дис. «канд. ист. наук. Уфа, 2000. 207 с

- Сунгатов Ф.А., Гарустович Г.Н., Юсупов Р.М. Приуралье в эпоху Великого переселения народов (Старо -Муштинский курганно -грунтовый могильник). Уфа: Б.и., 2004. 172 с

- Тагиров Ф.М. Новые исследования Ангасякского грунтового могильника//Уфимский археологический вестник. 2007. Вып. 6 -7. С. 89 -110

- Трибунский С.А. Позднесарматская культура урало -казахстанских степей: Автореф. дис. «канд. ист. наук. Ижевск, 2003. 21 с

- Щукин М.Б. Об "узких" и "широких" датировках//Проблемы археологии. 1978. II. С. 28 -33