Рентгеноденситометрическая характеристика изменений, происходящих в костных фрагментах при отграничении дефекта резорбируемым материалом (экспериментальное исследование)

Автор: Ручкина И.В., Осипова Е.В., Дьячков А.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

Исследованы процессы, происходящие в костных фрагментах при регенерации в дефектах, отграниченных от мягких тканей резорбируемым материалом. Выявлены изменения оптической плотности (ОП) теней костных фрагментов на анализируемых этапах эксперимента. Отмечено, что изменения значений ОП проксимального и дистального костных фрагментов в процессе опыта происходили синхронно. Показано, что рентгеноденситометрическое исследование дает возможность проследить динамику изменения ОП в ходе эксперимента и выявить особенности течения процессов, происходящих в костных фрагментах.

Эксперимент, собака, голень, трубчатый аллотрансплантат, аппарат илизарова, регенерация, рентгеноденситометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120692

IDR: 142120692

Текст научной статьи Рентгеноденситометрическая характеристика изменений, происходящих в костных фрагментах при отграничении дефекта резорбируемым материалом (экспериментальное исследование)

Известно, что интерпозиция параоссальных тканей может отрицательно влиять на сращение костных отломков и тем более на заживление дефектов костей [2]. В связи с этим в последние годы применяется метод механического предотвращения врастания соединительной ткани в костные дефекты [3, 6]. В его основу положено применение специальных резорбируемых и не-резорбируемых материалов [4, 7], изолирующих область диастаза от окружающих мягких тканей. В изолированном дефекте кости при регенерации не только в зоне диастаза, но и в костных фрагментах происходят изменения, имею- щие определенное отражение на рентгенограммах. Ранее была исследована динамика рентге-ноденситометрических показателей в костных фрагментах при изоляции дефекта нерезорби-руемым материалом [1]. Информации же об изменениях, происходящих в костных фрагментах при использовании резорбируемого материала, в доступной литературе мы не встретили. Для частичного восполнения этого пробела нами изучены процессы, происходящие в костных фрагментах при отграничении зоны дефекта специально подготовленной аллокостью в эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

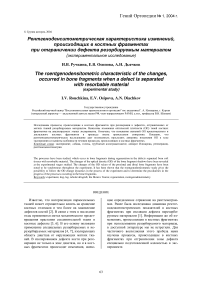

У 8 беспородных собак на голень накладывали аппарат Илизарова, скомпонованный из одной дуги и трех колец, чрезнадкостнично пилой Джигли поперечно резецировали участок диафиза берцовых костей протяженностью 12-19 мм. Полученный дефект изолировали от окружающих тканей с помощью аллокости (рис. 1а). Оперативные вмешательства выполняли в стерильных условиях под внутривенным барбитуровым наркозом. В послеоперационном периоде проводили клинические наблюдения за животными и рентгенологические исследования. Рентгенографию производили в прямой и боковой проекциях на аппарате АРД-2 после операции, через 7, 14, 21, 28, 35, 45, 60, 90 суток опыта.

Для количественной характеристики изменений в костных фрагментах проводили исследования с помощью аппаратно-программного комплекса “ДиаМорф” (ППП «ДиаМорф-Сito».

Версия 1.1). На изображениях рентгенограмм с помощью масок выделяли участки проксимальных и дистальных костных фрагментов на протяжении 1 см от линий опилов и измеряли средние интенсивности их теней (рис. 1б, в). Для расчета оптической плотности (ОП) использовали значения оптической калибровки. Контролем служил участок в средней трети диафиза на рентгенограммах до операции, включающий корковую пластинку (КП) и костномозговую полость (КМП), оптическую плотность которого принимали за 100%. Полученные цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с вычислением среднего значения и стандартной ошибки (М±m) в программе «Microsoft Excel-97». Достоверность различий между данными контроля и эксперимента оценивали с помощью непараметрического U критерия Манна-Уитни [5].

а б в

Рис. 1. Схема исследования: а - изолированный дефект диафиза; б - наложение масок для измерения средней интенсивности теней в проекции концов костных фрагментов; в - наложение масок для измерения средней интенсивности теней в проекции корковой пластинки и костномозговой полости концов костных фрагментов

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ОП участков диафизов на дооперационных снимках составляла 0,24±0,04 у.е., костномозговой полости – 0,22±0,04 у.е., корковой пластинки – 0,27±0,03 у.е., при этом корковая пластинка имела четкие контуры и компактное строение.

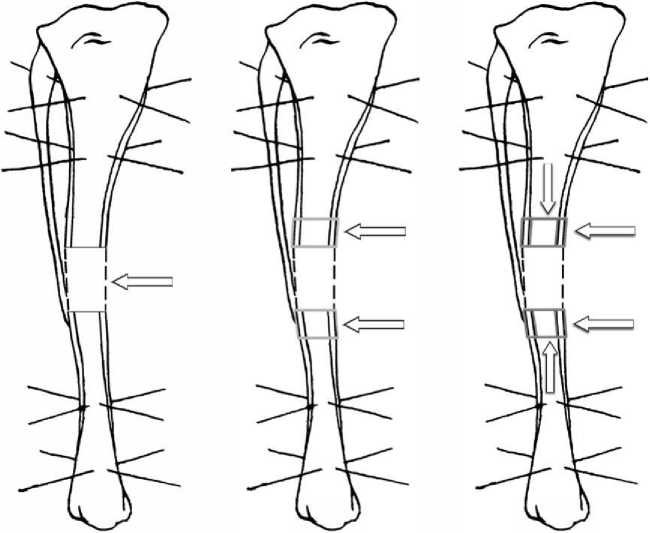

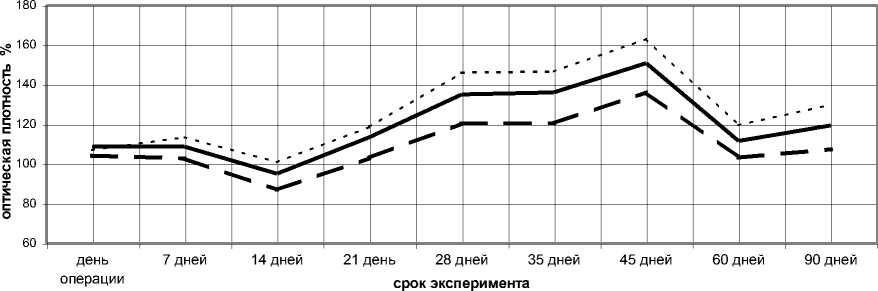

Изменения ОП исследуемых участков в процессе опыта происходили синхронно (рис. 2, 3). До 7 дня эксперимента ОП костных фрагментов существенно не отличалась от дооперационных значений. Через 14 суток опыта достоверно уменьшалась плотность проксимального костного фрагмента (р<0,05) за счет корковой пластинки, ОП которой составляла 86,7±2,3% от дооперационных значений. ОП корковой пластинки дистального костного фрагмента снижалась незначительно.

Рис. 2. Динамика изменений оптической плотности (в % от контрольных показателей) проксимального костного фрагмента в различные сроки

операции срок эксперимента

- оптическая плотность костного фрагмента

- оптическая плотность корковой пластинки костного фрагмента

- оптическая плотность костномозговой полости костного фрагмента

Рис. 3. Динамика изменений оптической плотности (в % от контрольных значений) дистального фрагмента в различные сроки

С 21 суток опыта ОП костных фрагментов увеличивалась преимущественно за счет роста ОП костномозговой полости. В костных фрагментах в это время определялась эндостальная реакция в виде едва заметных теней низкой плотности.

Максимальные значения ОП костных фрагментов наблюдали через 45 суток эксперимента. В период с 21 по 45 сутки опыта ОП проксимального костного фрагмента увеличивалась с 113,4±8,2% до 150,7±14,8% (р<0,01). ОП его корковой пластинки возрастала до 136,1±13,3% (р<0,05), а костномозговой полости – до 163,0±15,9% (р<0,01). ОП дистального костного фрагмента в этот же период увеличивалась с 122,8±12,5% до 139,4±12,9% (р<0,01). Плотность корковой пластинки к 45 суткам опыта составляла 125,4±11,5% (р>0,05), костномозговой полости – 150,1±14,4% (р<0,01).

Через 60 суток после операции средние значения ОП костных фрагментов достоверно не отличались от дооперационных и изменялись следующим образом: в двух наблюдениях ОП проксимального костного фрагмента уменьшалась на 25-29%, а в остальных – была выше на 6-46%. ОП дистального костного фрагмента в трех случаях была ниже на 12-40%, в трех – выше на 21-25% и в одном – выше на 58%.

Спустя 90 суток после операции ОП проксимального костного фрагмента достоверно возрастала до 119,3±7,8%, увеличение на 8-42% происходило во всех наблюдениях. ОП дистального костного фрагмента также увеличивалась (107,8±11,9%), но не имела достоверных отличий от дооперационных значений (р>0,05). Здесь, в отличие от проксимального костного фрагмента, в одном наблюдении произошло снижение ОП до 79%. Колебания значений ОП костных фрагментов происходили преимущественно за счет изменений ОП костномозговой полости.

Таким образом, ОП костных фрагментов постепенно увеличивалась с 21 суток опыта и к 45 суткам достигала максимальных значений. Рост происходил преимущественно за счет увеличения ОП костномозговой полости, значения которой значимо отличались от дооперационных. Несмотря на то, что ОП проксимального костного фрагмента в большинстве случаев превышала значения ОП дистального костного фрагмента, достоверных отличий между ними не выявлено.

При визуальной оценке рентгеновских снимков не удалось обнаружить выраженных изменений в плотности теней костных фрагментов. Проведенное же рентгеноденситометрическое исследование позволило проследить динамику изменения ОП в ходе эксперимента и выявить особенности течения процессов, происходящих в костных фрагментах при направленной костной регенерации с использованием резорбируемого материала.