Рентгенографическое изучение качества плодов и семян

Автор: Ткаченко Кирилл Гавриилович, Староверов Николай Евгеньевич, Грязнов Артм Юрьевич

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Гипотезы, открытия и технологии

Статья в выпуске: 13, 2018 года.

Бесплатный доступ

Развитие рентгенотехники даёт возможность получать изображения мелких объектов невысокой плотности, что позволяет всё шире использовать современные модернизированные рентгенографические установки и внедрять их применение в практике контроля качества плодов и семян (репродуктивных диаспор). Не деструктивный метод рентгенографического анализа способствует выявлять как полноценные и выполненные, так и невыполненные и поражённые вредителями плоды и семена. Такой метод контроля важно и необходимо внедрять в разных учреждениях ботанического профиля, в том числе и в ботанических садах. Этот метод оценки качества репродуктивных диаспор позволит выявлять как некачественные семена от собираемых интродуцированных в ботанических садах растений, так и проверять те плоды и семена, которые поступают в сады по межботаническому обмену из разных стран мира.

ID: 147225151 Короткий адрес: https://sciup.org/147225151

Текст ред. заметки Рентгенографическое изучение качества плодов и семян

Оценка жизнеспособности семян (семянки, орешки, мерикарпии, зерновки, крылатки, эремы, пиренарии, т. е. разнообразные репродуктивные диаспоры растений для удобства называем семенами) – важный параметр, который необходимо учитывать при оценки успешности результатов интродукции растений, размножении и разведении различных культур. Для репродуктивных диаспор полезных и хозяйственно ценных видов были разработаны основные приёмы сохранения и повышения их жизнеспособности (Исаченко, Предтеченская, 1936; Фирсова, 1955, 1959; Черных, 1969; Чаев, 1971; Овчаров, 1969, 1973; Жизнеспособность …, 1979; Тихонова, 2003). В настоящее время всё большее внимание начинают уделять охране и воспроизводству редких и исчезающих видов растений, а также интродукционным перспективным полезным (декоративным, лекарственным, кормовым, эфирномасличным, техническим) видам растений. В связи с этим актуальность приобретают исследования, направленные на разностороннее изучение особенностей латентного периода. Жизнеспособность семян часто зависит от места произрастания в пределах ареала, экологических факторов среды обитания, наличия насекомых–опылителей и частоты их посещений цветков, климатических и погодных условий в период цветения растений и созревания плодов (Ходачек, 1993; Ткаченко и др., 1999; Воронкова и др., 1995; Гавриленко, Воробьева, 2007; Галимзянова, 2007). Качество и жизнеспособность сформировавшихся плодов и семян являются важными критериями, которые необходимо учитывать как перед закладкой их на краткосрочное и/или длительное хранение, так и перед выращиванием из них новых растений. Основными показателями жизнеспособности семян являются процент их прорастания (всхожесть) и параметр «силы семян» (Черных, 1969; Ходачек, 1993; Лихачев, 1984). При введении новых видов или образцов в коллекции живых растений ботанических садов важно учитывать многие параметры, среди них такие как качество и жизнеспособность плодов и семян, специфика прохождения латентного периода, особенности условий и длительность хранения семян (Ишмуратова, Ткаченко, 2009). При семеноводстве разнообразных культур дополнительным фактором, 52

определяющим качество семян, является превегетация материнских особей (обеспеченность материнского растения элементами питания и влагой во время роста и развития, в период цветения) (Гуревич, 2002, 2012).

К середине ХХ века были разработаны разные методики недеструктивного определения жизнеспособности семян и способы повышения их всхожести с помощью ультрафиолетового излучения, электрического поля высокого напряжения и даже гамма-облучения. Эти работы в основном были сделаны для древесных (лесных) и некоторых значимых сельскохозяйственных культур (Нелюбов, 1925; Каменский, 1935; Монтеверде, 1948; Мальцева, 1950; Фирсова, 1955; 1973; Жизнеспособность …, 1978; Илли, 1982; Голдаев, Метелева, 1990; Савельев, 1990; Березкин и др., 1991).

Как показала практика, одним из наиболее перспективных, и абсолютно недеструктивным методом, стал метод рентгенографии семян. Использование в 60–90х годах ХХ века отечественного рентгеноскопического аппарата «Электроника–25» позволило значительно продвинуться в исследовании плодов и семян ряда видов растений. Была наглядно показана эффективность применения рентгеноскопии для оценки качества крупных плодов и семян с плотными покровами ( Amygdalus , Cerasus , Hordeum , Malus , Phaseolus , Pinus , Prunus , Quercus , Triticum , а также Helianthus annuus L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L.) (Некрасов, 1960, 1973; Некрасов, Смирнова, 1961; Щербакова, 1963; Смирнова, 1971, 1975, 1978; Смирнова, Тихомирова, 1980; Колесникова, 1991). Применение этого метода позволяет отбирать для посева только полноценные выполненные семена (IV и V классов) с нормально развитым зародышем (отбраковывать пустые и щуплые семена; 0 и I классов) без повреждений вредителями и ежегодно следить за качеством образующихся семян.

С дальнейшим развитием и разработкой разнообразных модификаций микрофокусных рентгеновских аппаратов, переход на оцифровывание изображения сразу после съёмки объектов, стало возможным проводить анализ качества не только плодов и семян, но и оценивать срастания прививок (Методика …, 2001; Дерунов, 2004; Архипов, Потрахов, 2008; Архипов и др., 2010; Николаевский и др., 2010 а, б; Желудков и др., 2011).

На примере использования модернизированного рентгенографического анализа семян (Грязнов и др., 2015; Ткаченко, 2017; Ткаченко и др., 2015 а, б, в, 2016 а, б; Фирсов и др., 2015, 2016), показано, что в настоящее время можно оперативно проверять качество репродуктивных диаспор (плодов и семян) как интродуцированных, так и дикорастущих растений, оценивать степень их выполненности, выявлять поражения вредителями и отбирать из партии семян лишь выполненные, полноценные, которые можно использовать для посева или закладки на хранение (Ткаченко, 2016 а, б, в; Ткаченко и др., 2016 а, б).

Репродуктивные диаспоры растений подразделяют на три категории: микробиотики - всхожесть сохраняется до 3 лет; мезобиотики – всхожесть сохраняется от 3 до 15 лет; макробиотики – семена, сохраняющие жизнеспособность свыше 15 лет. Редкие и сокращающие свой ареал виды растений чаще попадают в первую группу (микробиотики). Подавляющее большинство культурных и возделываемых видов растений относятся к группе мезобиотиков. Последнюю группу представляют в большей мере сорные виды растений (Бартон, 1964; Тихонова, Смирнов, 1999). Изучение особенностей латентного периода, оценка качества репродуктивных диаспор для разных видов растений имеет важное значение для сохранения биоразнообразия и разработки методов сохранения его в ботанических садах.

Объекты и методы исследований

Объекты - семена и плоды, собранные в Ботаническом саду Петра Великого, полученные по Index seminum (Delectus), привезённые сотрудниками Сада для пополнения коллекций живых растений.

Первые рентгеновские снимки были получены в период 1985-1990 годов на установке "Электроника-25". Для получения рентгеновского снимка семена помещали на липкую ленту (типа скотч) в картонной рамке. При работе на аппарате "Электроника-25" использовали рентгеновскую плёнку, которую обрабатывали согласно правилам проявления и закрепления фотоплёнок.

Сканы исходных семян и плодов для получения цветного изображения делали на сканере HP ScanJet 200. Полученные изображения обрабатывали для публикации в стандартной программе Adobe Photoshop.

Последние снимки плодов и семян сделаны в период 2015-2017 годов, их получали на установке ПРДУ (передвижная рентгеновская диагностическая установка), которая предназначена для оперативного контроля различных объектов: в сельскохозяйственной отрасли для контроля качества продовольственного и фуражного зерна, семян зерновых и овощных культур, саженцев различных растений. ПРДУ состоит из рентгенозащитной камеры, источника излучения, и пульта управления рентгеновским излучением. Диапазон изменения анодного напряжения – 5…50 кВ, диапазон изменения анодного тока – 20…200 мкА. Для исследования образцов плодов и семян разных видов растений был выбран следующий режим: напряжение, подаваемое на трубку – 17 кВ; ток трубки – 70 мкА; экспозиция – 2 секунды. Преимущества использованной установки ПРДУ по сравнению с ранее используемой установкой «Электроника-25» (которую использовали с середины 60х до начала 90х годов ХХ века) в том, что установка ПРДУ имеет на порядок меньшие размеры фокусного пятна и сохраняет их в широком диапазоне анодных напряжений, что позволяет получать изображения объектов удовлетворительного качества с увеличением до 30 раз. Приёмник излучения – специальная пластина с фотостимулированным люминофором, такой люминофор способен запоминать (накапливать) часть поглощённой в нем энергии рентгеновского излучения, а также под действием лазера испускать люминесцентное излучение, интенсивность которого пропорциональна поглощённой энергии. Фотоны люминесцентного излучения преобразуются в электрический сигнал, кодирующийся для получения цифрового изображения. Сканирование пластины выполняется с помощью сканера DIGORA PCT. Полученное с помощью сканера изображение передаётся на компьютер, что позволяет производить последующую обработку изображения. Время от начала экспозиции до получения изображения составляет около 3 минут (Ткаченко, 1991, 2013; Архипов, Потрахов, 2008; Архипов и др., 2010; Потрахов, Грязнов, 2009; Потрахов и др., 2012).

Результаты и обсуждение

Первые результаты применения рентгеноскопического метода оценки качества семян и плодов, сделанные в конце 80х годов ХХ века на «Электронике-25», для анализа их жизнеспособности показал (рис. 1–8), что данный метод анализа оказался хорошим для крупных репродуктивных диаспор и не удобным для работы с мелкими семенами. Главная проблема заключается в том, что многие виды травянистых растений имеют тонкие, легко просвечивающиеся под рентгеновскими лучами, семенные покровы (Ткаченко, 1991, 2013).

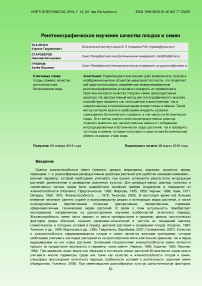

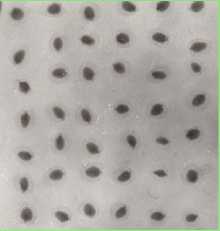

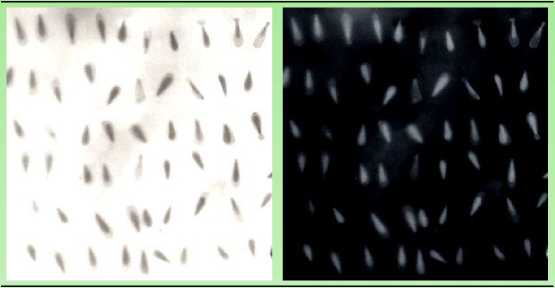

На рис. 1 и 2 представлены рентгенограммы семянок Echinacea purpurea (L.) Moench и Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. На снимках видно, что они достаточно крупные, хорошо сформированы. Щуплые и повреждённые плоды отсутствуют у первого вида и есть в незначительном количестве у второго вида.

A

UM нт i »#H U । * м nV* HU* 44 1**1f1 i *

C

lH,'l,4l< H*«ir4 I I

B

Рис. 1. Семянки Echinacea purpurea (L.) Moench. А – скан семянок. В, C – рентгенограмма (позитив -отпечаток с негатива и негатив).

Fig. 1. Seeds of Echinacea purpurea (L.) Moench. A - scanned seeds. B, C - X-ray photo (B - positive -imprint from the negative and the negative - C).

Рис. 2. Семянки Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. А – сканированные семянки. В, C – рентгенограмма (негатив и позитив).

Fig. 2. Seeds of Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. A - scanned seeds. B, C - X-ray (negative and positive).

Плоды (семянки) Echinacea purpurea (L.) Moench и Rhaponticum carthamoides для рентгеноскопии предварительно были размещены на липком скотче, и, после получения изображения, они легко идентифицированы в анализируемой партии семян, которые можно легко исключить для дальнейших исследований. Это позволяет изъять либо выполненные, либо удалить только поражённые насекомыми, либо семена с неразвитыми внутренними структурами. Отобранные таким образом крупные и выполненные плоды данного вида дали дружные всходы (все они проросли на 100 %). Выросшие из них растения в первый год прошли все возрастные состояния виргинильного периода, закончив вегетацию хорошо развитыми особями во взрослом вегетативном состоянии. Весной следующего года все они перешли в генеративное состояние.

Рис. 3. Семена Allium obliquum L. (позитив и негатив).

Fig. 3. Seeds of Allium obliquum L. (positive and negative).

На рис. 3 видно, что хорошо сформированные семена Allium obliquum с развитым крупным зародышем (на позитиве они наиболее тёмные, а на негативе – наиболее светлые) хорошо выделяются из общей массы. Невыполненные, дефектные, с неразвитыми внутренними структурами семена этого вида практически полностью прозрачны (просвечены рентгеновским излучением). Лабораторная всхожесть образцов семян этого вида составила 27.4+2.2 %.

Рис. 4. Эремы Origanum vulgare L. (негатив и позитив).

Fig. 4. Seeds of Origanum vulgare L. (negative and positive).

Из рис. 4 видно, что возможности рентгеноскопической съёмки не позволяют увидеть и выделить внутренние структуры мелких эремов Origanum vulgare . Невозможность получения чётких рентгенограмм мелких семян зафиксирована нами и для других исследованных видов (например, виды рода Achillea, Amaranthus, Hypericum, Mentha, Theucrium, Ziziphora ). Для видов с мелкими семенами необходимо индивидуально подбирать условия рентгеновской съёмки.

• * ® ® ъ » $ & е »И и e i t । ®$,®е®б)»«Ф9 • i • • 9 0 16®, ® 4-» ® 9 6 О 0 » 8 ® • а з ев себе® 9 # в е ^$9»। $ • * ® о О® | 6 ® 8 9 ® # $ о 9 ее $ и Я# 9 а ф в • •••*••• • • е в# •• в • ^ »• • ^пее • s • # * • е ев • *® ® ° *

» • 9 s е • ® ^ ® ® © _ ; » е • ®| 6 о о о с ^ О о • ® • о (\ $ое । « 0° |еэ®

Рис. 5. Эремы Salvia sclarea L. (снимок без увеличения - А, и с 10-ти кратным увеличением; В - позитив, С -негатив).

Fig. 5. Eremia of Salvia sclarea L. (picture without magnification - A, and with 10x magnification, B - positive, C - negative).

На рис. 5, хорошо сформированные эремы Salvia sclarea (на позитиве это самые тёмные плоды, а на негативе, наоборот, самые светлые), и, следовательно, всхожие семена (внутренние структуры их развиты и полностью поглощают рентгеновское излучение). Пустые эремы Salvia sclarea , внутренние структуры которых не развиты, поэтому их полностью просвечивают рентгеновские лучи, видны на позитиве самыми светлыми, а на негативе они, наоборот, наиболее тёмные. Основная масса плодов данного вида имеет в разной степени развитые плоды, на некоторых можно различить разную степень развития семени. Лабораторная всхожесть этого образца плодов составила всего 12.3+0.8 %. Таким образом видно, что данная партия плодов Salvia sclarea низкого качества, с большим процентом щуплых, невыполненных семян. Для дальнейшей работы с плодами этого вида их можно отбирать с помощью рентгеноскопии.

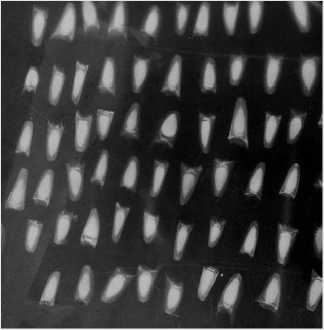

Рис. 6. Семена Gentiana lutea L. Позитив. Увеличение 1.5-кратное.

Fig. 6. Seeds of Gentiana lutea L. Positive. 1.5x magnified.

На рис. 6 хорошо различимы крылатые выросты по краю семени Gentiana lutea . Видно, что все семена данного вида на рентгенограммах тёмные, это показатель того, что все они хорошо выполнены. Лабораторная всхожесть семян этой партии составила 89.5+3.2 %. При таком способе скопии семян горечавки в них не удаётся выявить зародыш.

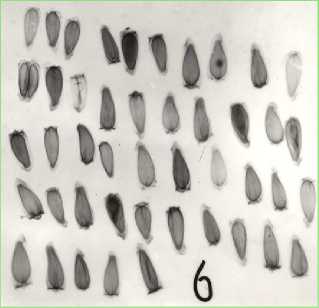

Рис. 6. Семена Valeriana officinalis L. Позитив и негатив. Увеличение 1.5-кратное.

Fig. 6. Seeds of Valeriana officinalis L. Positive and negative. 1.5x magnified.

На рис. 7 хорошо видно, что пустые, невыполненные семена Valeriana officinalis почти полностью просвечены рентгеновским излучением, и, соответственно, «прозрачны». Выполненные же семена тёмные, но их число не высоко. Следовательно, семена этого вида в данной партии, в целом плохо сформированы. Они показали низкую всхожесть, как лабораторную (16.8+1.9 %) так и полевую (10.2+2.2 %).

‘^•*••*<11 1 * 1 t 1 м 4 ^ t

-

1 ♦ * I » H, . , • • • • *•*<•« • * ^ 1 ♦ H « I I * & % I *' * 1*1 > li • **4*1 * * » 1 1 * • ♦ t

-

• ^ ® ^ Ж • b 1 * * • * ^ t 1 1 ■ * * * 1 11 * 1 1

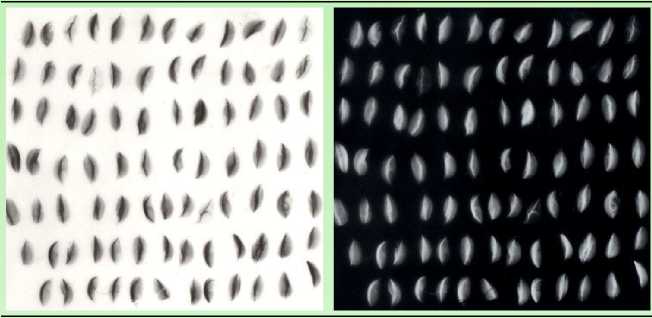

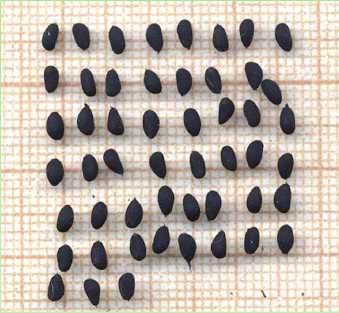

Рис. 8. Семена Sanguisorba officinalis L. Негатив и позитив.

Fig. 8. Seeds of Sanguisorba officinalis L. Negative and positive.

На рис. 8. представлены изображения семян Sanguisorba officinalis и их рентгенограммы, на которых видно, что основная масса семян данной партии хорошо выполнена, лишь небольшая их часть оказалась щуплой (семена отображены их оболочками, внутренние структуры не развиты). Лабораторная всхожесть семян этой партии составила 79.7+3.1 %.

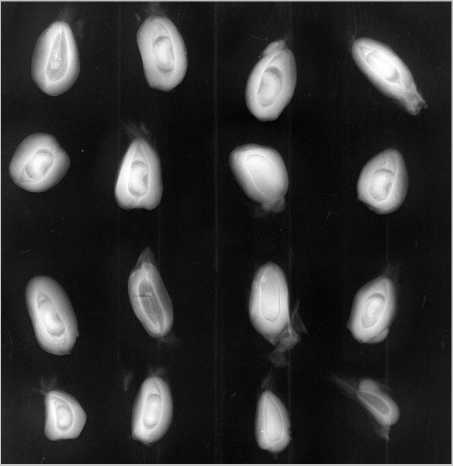

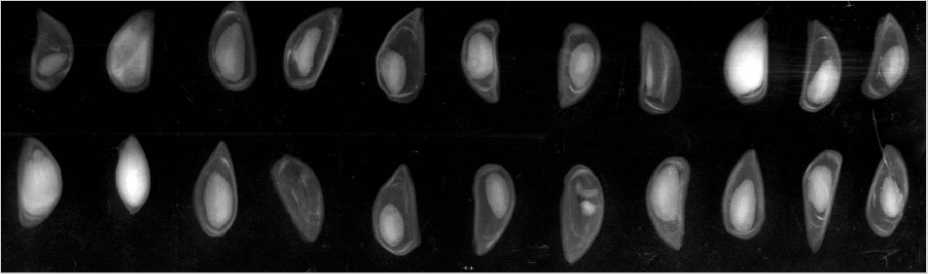

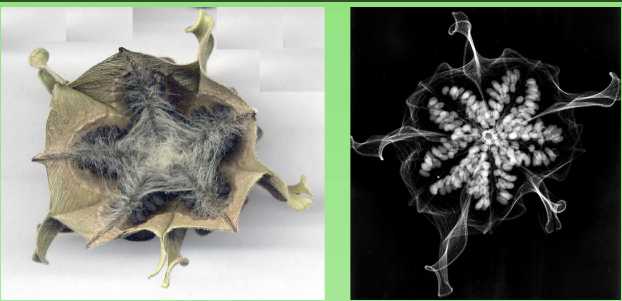

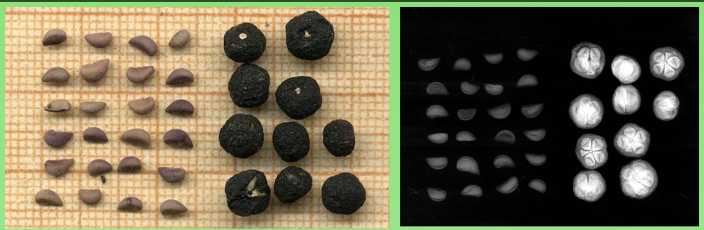

Рентгеноскопический анализ плодов и семян, который в настоящее время проводится уже на совершенно ином оборудовании, позволяет получать снимки значительно более высокого качества. Так, оценка качества семянок Arctium lappa L., двух видов Echinacea ( E. pallida (Nutt.) Nutt. , E. purpurea (L.) Moench; Asteraceae ), семян видов рода Abies Hill. ( Pinaceae ), интродуцированных видов рода Malus Mill. (Ткаченко и др., 2015 б, в) и Rosa L. ( Rosaceae ) (Ткаченко и др., 2015 а, 2016 а, б) показала, что при внешнем, почти одинаковом виде, рентгенографический анализ выявил наличие в каждой партии наличие пустых и повреждённых вредителями семянок (рис. 9–12). По предварительным специалистами из Зоологического института РАН, отловленные насекомые (из собранных семян вышеназванных видов растений) были отнесены к хальцидам из семейства Torymidae. Это семейство паразитических наездников надсемейства Chalcidoidea подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые. Размеры их мелкие (самцы от 1,5 до 2,5, самки от 2,5 до 4,0 мм длиной). Крылья с сильно редуцированным жилкованием. Имеют яркую окраску и увеличенные задние ноги (рис. 8).

Рис. 9. Паразитические наездники из семейства Torymidae (надсемейство Chalcidoidea).

-

Fig. 9. Parasitic wasps from Torymidaethe family (superfamily Chalcidoidea).

|l ,^ ^ ^^ M^^ ^ ^ HiHMHH®

^ ;д * A A J 1Д I t 1 * Я т

Рис. 10. Семена Abies semenovii, поражённые личинками насекомых-вредителей.

-

Fig. 10. Seeds of Abies semenovii infected by insect pests larvae.

Рис. 11. Орешки Rosa altaica, поражённые личинками насекомых-вредителей.

-

Fig. 11. Nuts of Rosa altaica affected by insect pests larvae.

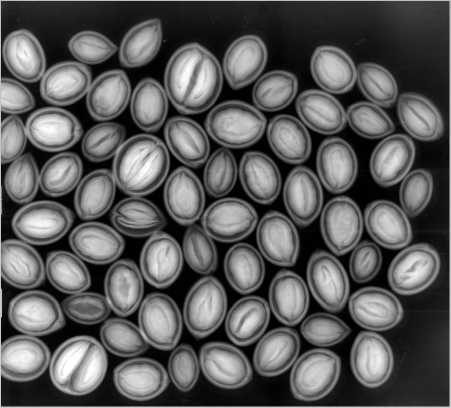

Рис. 12. Семена Malus × purpurea (E. Barbier) Rehder значительно поражены личинками насекомых-вредителей. Процент выполненных семян очень низкий.

-

Fig. 12. Malus × purpurea (E. Barbier) Rehder seeds are considerably affected by insect pest larvae. The percentage of seeds performed is very low.

Рентгеноскопический анализ ряда видов растений разных семейств, выращиваемых в оранжереях Ботанического сада Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия), а также собранных на коллекционных растениях, выращиваемых в Ботаническом саду Института ботаники АН Китая (Пекин, Китай), показал, что многие коллекционные экземпляры формируют полноценные семена. Нами были исследованы семена следующих видов: Psychotria maingayi Hook. f. ( Rubiaceae ) (рис. 13), Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit ( Leguminosae ) , Cipadessa baccifera (Roth) Miq. ( Meliaceae ) , Delarbrea paradoxa Vieill. ( Myodocarpaceae ), Abroma augusta (L.) L. f. ( Malvaceae ) (рис. 14).

Рентгеноскопический анализ плодов и семян Cydonia oblonga Mill. ( Rosaceae ) выявил, что при внешнем виде «сформированных» плодов, внутри они оказались чаще всего бессемянными (необходимо изучать особенности антэкологии и опыления и оценивать фертильность пыльцы данного виды в условиях интродукции). А те редкие семена, которые всё же были изъяты из плодов, оказались щуплыми, невыполненными, неполнозёрными. При этом важно отметить то, что впервые за много лет в условиях Санкт-Петербурга этот вид стал образовывать плоды.

Рис. 13. Плоды Psychotria maingayi . Сканированные плоды и семена и их рентгеновский снимок.

Fig. 13. Fruits of Psychotria maingayi . Scanned fruits and seeds and their X-ray photo.

Рис. 14. Плоды (А) и семена (Б) Abroma augusta. При значительном числе выполненных семян есть пустые и с нарушениями внутренней структуры.

Fig. 14. Fruits (A) and seeds (B) of Abroma augusta . Despite a significant number of filled seeds, there are empty seeds and seeds with disturbed internal structure.

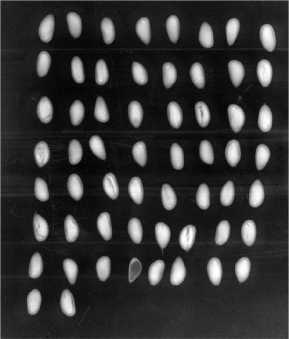

На рис. 15 видно, что семянки Arctium lappa L., собранные в Ленинградской области, поражены вредителями.

I !<••«»t|1 «4MIMW /1ИАНИ, ниннп» HUUHMU IIMintUII * It# I lint Ml III I 111!

Рис. 15. Семянки Arctium lappa L.

-

Fig. 15. Seeds of Arctium lappa L.

Привезённые из Китая семена Chionanthus retusus Lindl. & Paxton (рис. 16), оказались все хорошо выполненными и "полнозёрными", при этом ряд из них - были двойные.

Рис. 16. Семена Chionanthus retusus Lindl. & Paxton.

-

Fig. 16. Seeds of Chionanthus retusus Lindl. & Paxton.

Итогом удачных интродукционных испытаний разных видов растений в ботанических садах является получение семенного потомства в новых для этих видов условиях выращивания. Получаемые от растений, выращенных в контролируемых условиях, репродуктивные диаспоры включаются в Перечни (Index seminum, Delectus) спор, плодов и семян для обмена с ботаническими учреждениями мира и рассылаются по поступившим заявкам. Как правило, перед отправкой семена подлежат лишь тщательной чистке, без специального контроля их качества. Зачастую, получив семена из какого либо ботанического сада мира, того или иного вида растений, и так бывает, что прорастить их не удаётся. Чаще всего причину неудач списывают либо на плохое их качество, либо на то, что они быстро потеряли всхожесть или подверглись неблагоприятным термическим воздействиям в период транспортировки. А в виду малого объёма присылаемых (или отправляемых) семян, как правило, не занимаются проверкой их всхожести или степенью вызревания, выполненности или полнозёрности. Хотя для формирования коллекций живых растений в ботанических садах это очень существенно. И применение метода рентгеноскопии плодов и семян может существенно упростить оценку качества репродуктивных диаспор. Это позволит, во-первых, оперативно выявлять наличие вредителей внутри семян и срочно принимать меры по их обезвреживанию; второе, отбирать как для отправки, так и передавать кураторам для выращивания только качественные, выполненные, полнозёрные плоды и семена (репродуктивные диаспоры).

Использование рентгеноскопического, как недеструктивного, метода анализа качества и выполненности семян позволяет относительно просто и быстро контролировать собранные репродуктивные диаспоры и выявлять среди них наличие жизнеспособных и выполненных, а также фиксировать степень их поражения насекомыми-вредителями. После экспресс-анализа возможно оценивать каждую партию семян в целом, так и отбирать выполненные и полноценные для посева, удалять некачественные, щуплые и поражённые вредителями семена из образцов, в том числе и закладываемых на долгое хранение.

Как видно из рис. 17, в Ботаническом саду Петра Великого вызревают плоды и семенна у Cipadessa baccifera (Roth) Miq. В плодах по 5 семян, но не все из них выполненные.

Рис. 17. Семена и плоды Cipadessa baccifera (Roth) Miq.

Fig. 17. Seeds and fruits of Cipadessa baccifera (Roth) Miq.

Специальные исследования должны быть направлены для разработки методов оценки качества мелких, с тонкими внешними покровами репродуктивных диаспор растений.

Заключение

В ботанических садах необходимо как можно шире использовать рентгенографический метод репродуктивных диаспор собираемых от интродуцированных растений для оценки качества, контроля и раннего выявления поражения их личинками вредителей. Проведение таких работ важно для всех работ, связанных с восстановлением, поддержанием и сохранением коллекций живых растений. Такой контроль плодов и семян приобретает особое значение для видов растений, закладываемых на долгое хранение, так и для образцов, рассылаемых по обмену между ботаническими садами.

Благодарности

Авторы выражают слова признательности сотруднику Ботанического сада Петра Великого Э. А. Лебедеву за помощь в сборе семян и плодов растений, выращиваемых в оранжереях.

Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме № 126-2014-0021 «Коллекции живых растений Ботанического сада Петра Великого им. В. Л. Комарова РАН (история, современное состояние, перспективы развития и использования)».