Рентгеноморфологические особенности позвонков при идиопатическом сколиозе высокой степени риска

Автор: Зейналов Ю.Л., Чертков А.К., Дьячкова Г.В., Дьячков К.А., Ларионова Т.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать рентгеноморфологические изменения позвонков у больных идиопатическим сколиозом различной степени тяжести методом мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ). Материал и методы. У 27 больных идиопатическим сколиозом различной степени тяжести изучено методом МСКТ состояние позвонков в грудном и поясничном отделе позвоночника в рамках сплошного ретроспективного одноцентрового исследования. Изучены анатомические и рентгеноморфологические изменения позвонков в зависимости от выраженности деформации. Результаты. Результаты исследования показали, что при более выраженной деформации преобладание фронтального диаметра над сагиттальным на 4-5% больше, чем при деформации менее 90°. При деформации позвоночника в 65-80° высота позвонка по выпуклой стороне на 22,3±1,7% больше, чем по вогнутой; при деформации более 90° разница составляла 28,9±2,1%. Медианная плотность тел позвонков по выпуклой стороне составила 256,6±44,7, по выпуклой 267,1±36,2 HU. У больных с величиной деформации больше 90° максимальная плотность тел позвонков по вогнутой стороне в 1,09 раза больше, чем по выпуклой; минимальная плотность в 2,1 раза больше; медианная больше в 1,04 раза. Заключение. Анатомические особенности, структура и плотность позвонков у больных сколиозом зависят от величины деформации и характеризуются более выраженными изменениями при деформации более 90°. Максимальные изменения отмечены на вогнутой стороне сколиотической дуги и проявляются увеличением максимальной и медианной плотности позвонков и наличием участков с более низкой плотностью, чем на выпуклой стороне.

Идиопатический сколиоз, мультисрезовая компьютерная томография, позвонки, рентгеноморфология

Короткий адрес: https://sciup.org/149135476

IDR: 149135476 | УДК: 616.711-007.55-021.3-073.75

Текст научной статьи Рентгеноморфологические особенности позвонков при идиопатическом сколиозе высокой степени риска

-

1Вв едение. Современные ортопедия и верте-брология достигли огромных успехов в разработке новых методов лечения заболеваний и повреждений позвоночника. Тем не менее вопросы лечения больных идиопатическим сколиозом (ИС) остаются на повестке дня вертебрологов, поскольку симптомо-комплекс данного заболевания включает изменения практически всех составляющих позвоночника, грудной клетки, таза и проявляется нарушением формы и структуры позвонков, паравертебральных и ягодичных мышц, тазобедренного сустава, что вносит коррективы в стандартную технологию транспедикулярной фиксации [1–5].

Большая часть публикаций о состоянии позвоночника при идеопатическом сколиозе посвящена денситометрическим исследованиям, определяющим степень остеопении или выявляющим остеопороз. Так, Xu Sun et al. (2013) cчитают, что остеопения идентифицируется как новый независимый фактор риска в прогрессировании деформации после лечения. Знание минеральной плотности кости (МПК) позвонков до лечения, по мнению авторов, может помочь предсказать результат инструментальной фиксации [6]. T. P. Lam et al. (2011) также полагают, что у больных ИС на фоне остеопении нарушено качество кости, которое было выявлено с использованием традиционной денситометрии и количественного ультразвука [7]. Ряд исследований каса-

ются изучения позвоночника при сколиозе методом компьютерной томографии [8–11]. Однако все эти работы посвящены в основном изучению анатомических и морфометрических особенностей ножек дуги позвонка (pediculus arcus vertebrae) до операции и после оперативных вмешательств — для определения степени дислокации винтов, тогда как данные об анатомических и рентгеноморфологических изменениях тел позвонков, особенно с количественной оценкой плотности, представлены в ограниченном количестве исследований [12–15].

Цель: проанализировать анатомические и рентгеноморфологические изменения позвонков у больных идиопатическим сколиозом различной степени тяжести методом мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ).

Материал и методы. У 27 больных идиопатическим сколиозом различной степени тяжести в возрасте от 16 до 34 лет методом МСКТ изучено состояние позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника (270 позвонков) в рамках сплошного ретроспективного одноцентрового исследования. Пациенты обследованы в 2017–2018 гг. в целях подготовки к оперативному лечению. Женщины преобладали в данной группе (25 из 27). Грудной сколиоз был у 18 больных, грудопоясничный сколиоз наблюдался в 7 случаях, поясничный обнаружен у двух больных. Типичный правосторонний сколиоз имелся у 25 больных, левосторонний (атипичный) сколиоз средне- и нижнегрудной локализации выявлен у двух пациентов.

У 37,1% больных деформация составляла 90120°, у 62,9% — от 60 до 89° (3-4-я степень по классификации В. Д. Чаклина) (табл. 1).

Критерий включения: больные идиопатическим сколиозом до лечения c деформацией от 60 до 120°.

Критерии исключения: пациенты с наличием врожденной патологии позвоночника и спинного мозга, со сколиозом другой этиологии.

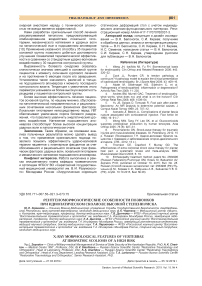

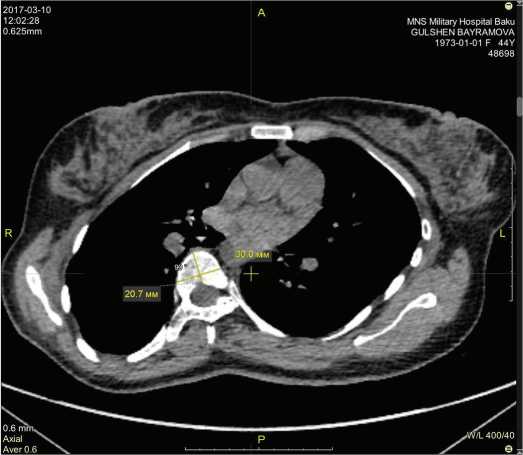

Исследование проведено на томографе GEOPTIMACT 660 (USA). Изучены плотность позвонка, высота позвонка по вогнутой и выпуклой поверхностям, фронтальный и сагиттальный диаметр. МСКТ позвоночника выполнена пациентам для планирования хирургического вмешательства на позвоночнике; анатомические и рентгеноморфологические изменения позвонков изучены параллельно с использованием рабочей станции и дополнительных программ. Измерение плотности позвонков проводили на аксиальных срезах, по всей площади поперечного сечения позвонка. Для этого на аксиальном срезе тело позвонка обводили замкнутой линией, внутри которой измеряли плотность и площадь. Кроме того, исследовали и локальную плотность позвонка в отдельных его участках, которые отличались по структуре от основной архитектоники позвонка. Для определения высоты позвонка по вогнутой и выпуклой поверхностям использовали MPR во фронтальной плоскости. При обработке данных МСКТ использовали современные возможности рабочей станции. В связи с тем что данные о высоте отличалась как в зависимости от антропометрических показателей больных, так и от анатомических изменений позвоночника, определяли их отношение с выпуклой стороны к вогнутой в процентах. При анализе фронтального и сагиттального размеров определяли изменение отношения фронтального диаметра к сагиттальному в зависимости от величины деформации для апикального и прилежащих позвонков. Определение фронтального (f) и сагиттального (s) диаметра позвонка производили на аксиальном срезе, измеряя ширину (фронтальный диаметр — f) и передне-задний размер позвонка (сагиттальный диаметр — s) (рис. 1).

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета анализа данных Microsoft

EXСEL-2010 и программы Attestat-2001. Для определения нормальности распределения выборки использовали критерий Шапиро — Уилка. Распределение нормальное. Приведенные в таблицах значения представлены в виде М±σ. Для оценки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента.

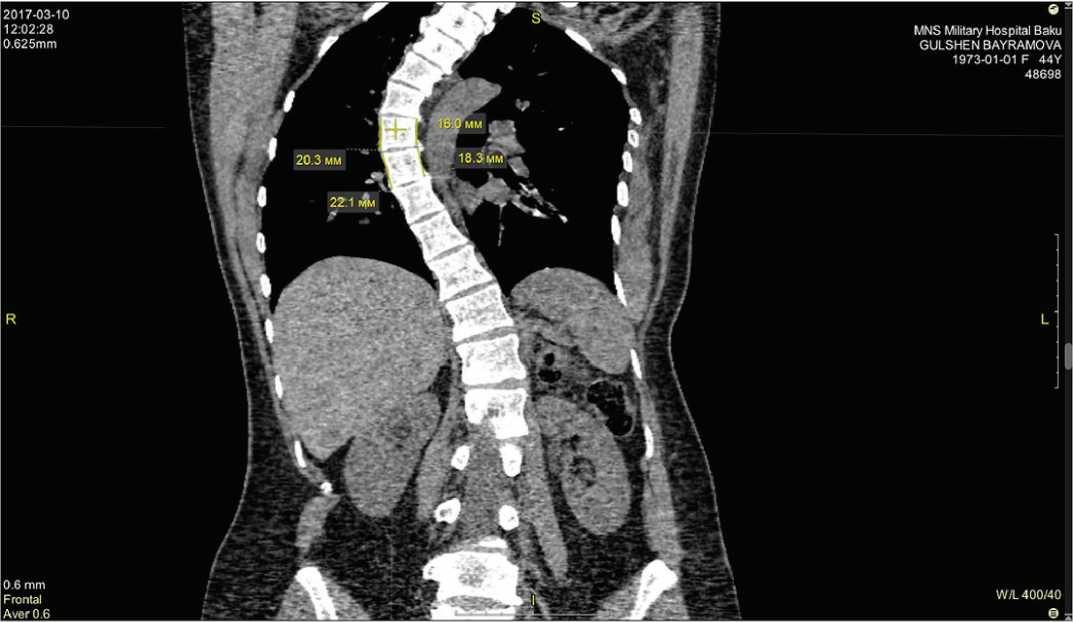

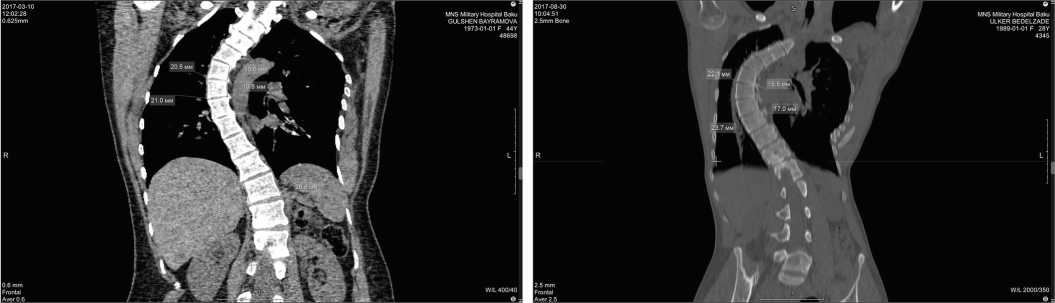

Результаты. Результаты исследования показали, что отношение фронтального диаметра апикального позвонка к сагиттальному при деформации позвоночника 100–120° составляло 1,4:1,0 (фронтальный диаметр на 29,7±1,3% больше сагиттального). Для позвонка, следующего за апикальным в каудальном направлении, соотношение составило 1,6:1,0 (фронтальный диаметр на 34,2±2,3% больше сагиттального). У пациентов с деформацией в 60–80° отношение фронтального диаметра апикального позвонка к сагиттальному составило 1,3:1,0 (фронтальный диаметр на 24,2±1,4% больше сагиттального). Для позвонка, следующего за апикальным в каудальном направлении, соотношение составило 1,5:1,0 (фронтальный диаметр на 30,0±1,7% больше сагиттального). Таким образом, при более выраженной деформации преобладание фронтального диаметра над сагиттальным на 4-5% больше, чем при деформации менее 90° (рис. 2).

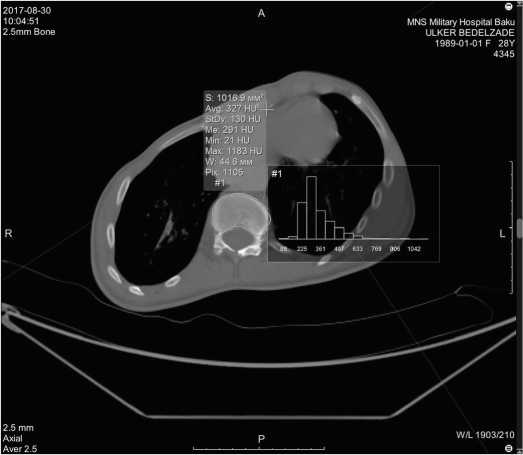

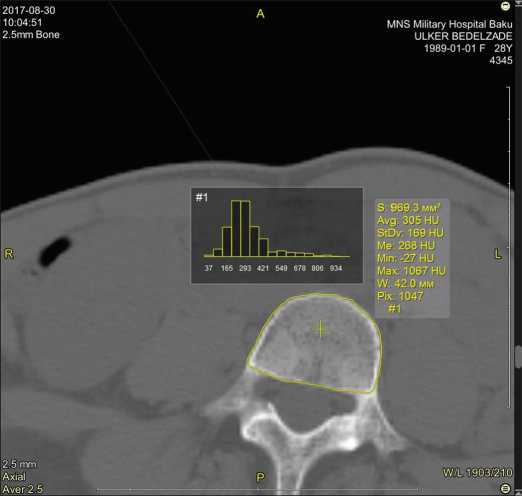

Изучение высоты позвонка по выпуклой и вогнутой сторонам у больных с различной величиной деформации показало, что при деформации 65–80° высота позвонка по выпуклой стороне на 22,3±1,7% больше, чем по вогнутой; при деформации более 90° разница составляет 28,9±2,1%. В абсолютных цифрах разница высоты позвонка на вершине деформации в грудном отделе по выпуклой и вогнутой сторонам составляла при величине искривления в 65–80° 4,7±0,9 мм; при деформации более 90° — 6,5±0,6 мм (рис. 3).

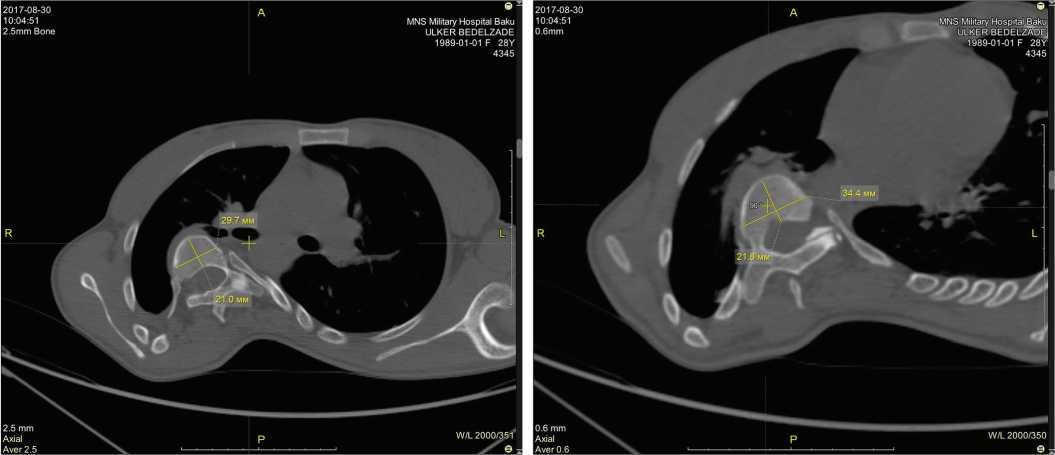

Изучение плотности тел позвонков у больных с различной величиной деформации позвоночника показало, что максимальная плотность при любой величине деформации была выше по вогнутой стороне деформации, минимальная была выше по вогнутой стороне только в грудном отделе, а средняя плотность достоверно отличалась только при деформации 60–90° в грудном отделе (табл. 2).

Таблица 1

Распределение больных по величине деформации позвоночника (по Cobb) [3]

|

Пол |

Деформация позвоночника в градусах, n |

||

|

60–89° |

90–120° |

Всего |

|

|

Мужской |

1 |

1 |

2 |

|

Женский |

16 |

9 |

25 |

|

Итого |

17 |

10 |

27 |

|

В % |

62,9 |

37,1 |

100 |

Таблица 2

Плотность тел позвонков у больных идиопатическим сколиозом различной степени тяжести (М±σ)

|

Угол сколиоза |

Отдел позвоночника |

Плотность позвонков, HU (единицы Хаунсфилда) |

|||||

|

Выпуклая сторона |

Вогнутая сторона |

||||||

|

макс. |

мин. |

средняя |

макс. |

мин. |

средняя |

||

|

60–90° |

Грудной Поясничный |

798,2±105,61 848,5±96,5 |

26,9±6,7 47,2±13,5 |

217,5±23,63 262,9±32,2 |

825,9±112,2 897,6±117,2 |

55,6±16,5 49,4±18,6 |

255,7±29,2 286,4±61,5 |

Окончание табл. 2

а

б

|

Угол сколиоза |

Отдел позвоночника |

Плотность позвонков, HU (единицы Хаунсфилда) |

|||||

|

Выпуклая сторона |

Вогнутая сторона |

||||||

|

макс. |

мин. |

средняя |

макс. |

мин. |

средняя |

||

|

Больше |

Грудной |

811,2±99,82 |

29,4±8,7 |

256,6±44,7 |

891,2±106,4 |

62,1±19,2 |

267,1±36,2 |

|

90° |

Поясничный |

948,5±96,5 |

47,2±13,5 |

262,9±32,2 |

997,6±117,2 |

49,4±18,6 |

286,4±61,5 |

Примечание: 1 — значимость различий максимальной плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации 60–90° (р<0,05); 2 — значимость различий максимальной плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации больше 90° (р<0,05); 3— значимость различий средней плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации 60–90° (р<0,05).

в

Рис. 1. МСКТ грудного отдела позвоночника больной идиопатическим сколиозом. Методика определения: а — фронтального и сагиттального диаметров; б — общей плотности позвонка с построением гистограммы; в — высоты позвонков

а

б

в

г

Рис. 2. МСКТ грудного отдела позвоночника больных идиопатическим сколиозом: а — аксиальный срез апикального позвонка, величина деформации 100°; б — аксиальный срез позвонка, расположенного каудальнее апикального, величина деформации 100°; в — аксиальный срез апикального позвонка, величина деформации 65°; г — аксиальный срез позвонка, расположенного каудальнее апикального, величина деформации 65°

а

б

Рис. 3. МСКТ грудного отдела позвоночника у больных идиопатическим сколиозом. MPR во фронтальной плоскости: а — определение высоты позвонков по выпуклой и вогнутой сторонам при деформации 70°; б — определение высоты позвонков по выпуклой и вогнутой сторонам при деформации 100°

Таблица 3

Отличия рентгеновской плотности позвонков в грудном и поясничном отделах при сколиозе с различной степенью деформации позвоночника по StDv

|

Угол деформации |

Рентгеновская плотность, HU (единицы Хаунсфилда), StDv |

|||

|

Грудной отдел |

Поясничный отдел |

|||

|

выпуклая сторона |

вогнутая сторона |

выпуклая сторона |

вогнутая сторона |

|

|

60–90° |

112,2±8,01 |

132,5±15,6 |

125,46±13,3 |

148,16±87,1 |

|

Больше 90° |

122,5±18,22 |

147,9±56,4 |

137,2±34,2 |

151,8±52,0 |

Примечание:1 — значимость различий плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации 60–90° (р<0,05);

2 — значимость различий плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации больше 90° (р<0,05).

а

б

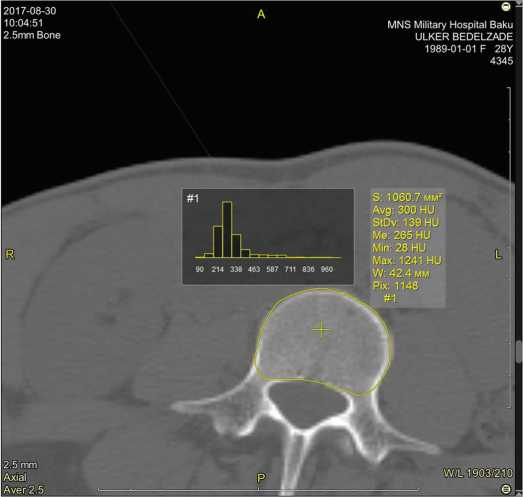

Рис. 4. МСКТ поясничного ( а ) и грудного ( б ) отделов позвоночника больной идеопатическим сколиозом с деформацией в грудном отделе 100°. Аксиальные срезы

На рис. 4 представлены томограммы позвонков грудного и поясничного отделов с измерением минимальной, максимальной, средней плотности, StDv, построением гистограмм. Как следует из рисунка, наиболее четкие отличия выявляются при анализе StDv, поскольку при одинаковом среднем показателе плотности позвонки с участками разрежения, грыжей Шморля, жировой дегенерацией костного мозга будут отличаться именно по StDv (табл. 3).

Обсуждение. С каждым годом увеличивающееся количество хирургических вмешательств на позвоночнике у больных идиопатическим сколиозом с использованием различных способов фиксации, особенно транспедикулярной, требует тщательной подготовки больных к данному вмешательству, в частности путем обследования с применением лучевых методов диагностики [6, 9, 12, 14]. Чаще всего вертебрологов интересуют анатомические и рентгеноморфологические особенности ножек дуги позвонка, поскольку именно они являются объектом непосредственного вмешательства при использовании транспедикулярной фиксации. Этому посвящены многие анатомические и рентгенологические исследования [8, 9, 11]. Однако степень изменения тела позвонка тоже имеет большое значение, на что обращено внимание в сравнительно небольшом количестве публикаций [15–17]. В работе С. Т. Ветрилэ с соавт. (2004) методом КТ изучена плотность тел позвонков у больных идеопатическим сколиозом. Средний угол сколиоза по Коббу в грудном отделе 54,5° и в поясничном 36,2°. В качестве контроля обследованы 30 больных с дистрофической люмбалгией без деформации позвоночника и 20 пациентов аналогичной возрастной группы. У больных сколиозом медианная плотность с выпуклой стороны составляла 181,2±72,9 HU, с вогнутой 224,7±77,7 HU [15]. Поскольку в нашем исследовании у больных величина деформации во второй группе была значительно больше (90° и больше), медианная плотность тел позвонков по выпуклой стороне составила 256,62±44,7, по выпуклой 267,1±36,2 HU. В статье Я. Х. Ибрагимова с соавт. (2010) указано, что при идиопатических сколиозах максимальные показатели плотности тела апикальных позвонков с вогнутой стороны были в 1,3 раза больше, чем с выпуклой. Данные о плотности на выпуклой стороне деформации почти не отличались от здоровых [16]. В нашем исследовании у больных с величиной деформации больше 90° максимальная плотность тел позвонков по вогнутой стороне была в 1,3 раза больше, чем с выпуклой, минимальная в 2,1 раза больше, а медианная в 1,0 раз. Значительное отличие минимальной плотности в нашем исследовании связано с более выраженным разрежением костной структуры тел позвонков на выпуклой стороне сколиоза и одновременным уплотнением на вогнутой, поскольку величина деформации превышала 90°. По данным T. Makino et al. (2017), плотность позвонков (HU) у больных нейромышечным сколиозом была меньше (139,0 HU), чем у больных идиопатическим сколиозом (209,5) (p<0,001). Более высокие показатели плотности тел позвонков при идиопатическом сколиозе в сравнении с нашими данными также связаны с меньшим углом деформации в представленной группе [17].

Еще один из показателей, который достаточно редко обсуждается в специальной литературе, — это фронтальный и сагиттальный диаметр позвонков у больных с деформацией позвоночника. В норме диаметры позвонка у взрослых здоровых пациентов изучены в работе Г. В. Дерюжова с соавт. (2002) по данным МРТ. По мнению авторов, эти показатели играют важную роль для количественной характеристики позвоночно-двигательного сегмента [18]. В работе T. S. Illis et al. (2017) указано, что для сколиотической деформации векторные проекции в аксиальной плоскости предоставляют информацию о латеральной декомпенсации позвоночника и боковом смещении позвонков, что необходимо для полной оценки кривых сколиоза, поскольку, несмотря на сходные представления во фронтальной и сагиттальной плоскостях, проявление сколиоза в аксиальной плоскости может быть совершенно другим [19]. При изучении особенностей позвонков в аксиальной плоскости нами выявлено, что чем больше величина деформации, тем больше фронтальный диаметр по отношению к сагиттальному. При деформации 100–120° преобладание фронтального диаметра над сагиттальным на 4-5% больше, чем при деформации менее 90°, и это свидетельствует об изменении формы позвонков и смещении их в аксиальной плоскости, что необходимо оценивать, учитывая трехплоскостной характер деформации [20].

Заключение. Результаты работы показали, что изучение анатомических и структурных изменений позвонков у больных идиопатическим сколиозом высокой степени риска в сравнении с пациентами, имеющими менее выраженную деформацию, выявило отличия как качественных, так и количественных показателей. Количественная оценка плотности позвонка, фронтального и сагиттального диаметров, высоты позвонков по выпуклой и вогнутой сторонам позволила получить новые данные о характере изменения структуры тела позвонка: у больных с деформацией более 90° в структуре тела апикальных позвонков выявлены участки разрежения достаточно большой площади, о чем свидетельствуют низкие значения минимальной плотности, которые в 2,1 раза были меньше, чем с вогнутой стороны. Получены данные об увеличении фронтального диаметра позвонка по сравнению с сагиттальным, что связанно с величиной деформации.

Список литературы Рентгеноморфологические особенности позвонков при идиопатическом сколиозе высокой степени риска

- Vissarionov SV, Nadirov NN, Belyanchikov SM, Kokushin DN. Surgical correction of spinal deformity in children with idiopathic lumbar scoliosis by transpedicular spinal systems. Pediatric Surgery 2015; 6: 4–7. Russian (Виссарионов С. В., Надиров Н. Н., Белянчиков С. М., Кокушин Д. Н. Хирургическая коррекция деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом поясничной локализации транспедикулярными спинальными системами. Детская хирургия 2015; 6: 4–7).

- Nadirov NN, Belyanchikov SM, Kokushin DN, et al. Comparative analysis of surgical correction of spinal deformity using transpedicular spinal systems in children with idiopathic thoracic scoliosis. Orthopedics, traumatology and reconstructive surgery of childhood 2016; 4 (2): 37–44. Russian (Надиров Н. Н., Белянчиков С. М., Кокушин Д. Н., Мурашко В. В. и др. Сравнительный анализ хирургической коррекции деформации позвоночника с применением транспедикулярных спинальных систем у детей с идиопатическим сколиозом грудной локализации. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста 2016; 4 (2): 37–44).

- Wang J, Zhang J, Xu R, et al. Measurement of scoliosis Cobb angle by end vertebra tilt angle method. J Orthop Surg Res 2018; 13 (1): 223.

- Clement JL, Geoffray A, Yagoubi F, et al. Relationship between thoracic hypokyphosis, lumbar lordosis and sagittal pelvic parameters in adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J 2013; 22 (11): 2414–20.

- Newton PO, Fujimori T, Doan J, et al. Defining the “Three-Dimensional Sagittal Plane” in Thoracic Adolescent Idiopathic Scoliosis. J Bone Joint Surg Am 2015; 97: 1694–701.

- Sun X, Wu T, Liu Z, et al. Osteopenia predicts curve progression of adolescent idiopathic scoliosis in girls treated with brace treatment. J Pediatr Orthop 2013; 33 (4): 366–71.

- Lam TP, Hung VW, Yeung HY, et al. Abnormal bone quality in adolescent idiopathic scoliosis: a case — control study on 635 subjects and 269 normal controls with bone densitometry and quantitative ultrasound. Spine (Phila Pa 1976) 2011; 36: 1211–7.

- Gao B, Gao W, Chen C, et al. What is the Difference in Morphologic Features of the Thoracic Pedicle between Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis and Healthy Subjects? A CTbased Case-control Study. Clin Orthop Relat Res 2017; 475 (11): 2765–2774.

- Kuraishi S, Takahashi J, Hirabayashi H, et al. Pedicle morphology using computed tomography-based navigation system in adolescent idiopathic scoliosis. J Spinal Disord Tech 2013; 26 (1): 22–8.

- Davis CM, Grant CA, Pearcy MJ, et al. Is There Asymmetry Between the Concave and Convex Pedicles in Adolescent Idiopathic Scoliosis? A CT Investigation. Clin Orthop Relat Res 2017; 475 (3): 884–93.

- Kwan MK, Chiu CK, Gani SM, Wei CC. Accuracy and Safety of Pedicle Screw Placement in Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients: A Review of 2020 Screws Using Computed Tomography Assessment. Spine (Phila Pa 1976) 2017; 42 (5): 326–35.

- Kokushin DN, Vissarionov SV, Bart VA. Evaluation of the anatomical and anthropometric parameters of the vertebral bone structures in children with idiopathic scoliosis using navigation. International Journal of Applied and Basic Research 2015; 11 (2): 207–211; URL: http://www.applied-research.ru / ru / article / view?id=7707 (appeal date: 07 / 25 / 2018). Russian (Кокушин Д. Н., Виссарионов С. В., Барт В. А. Оценка анатомо-антропометрических параметров костных структур позвонков у детей с идиопатическим сколиозом с использованием навигации. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2015; 11 (2): 207–211; URL: http://www.applied-esearch.ru / ru / article / view?id=7707 (дата обращения: 25.07.2018).

- Cheuk KY, Zhu TY, Yu FW, et al. Abnormal Bone Mechanical and Structural Properties in Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Study with Finite Element Analysis and Structural Model Index. Calcif Tissue Int 2015; 97 (4): 343–52.

- Brink RC, Schlusser TPC, van Stralen M, et al. Anterior-posterior length discrepancy of the spinal column in adolescent idiopathic scoliosis-a 3D CT study. Spine J 2018; 18 (12): 2259–65.

- Norkin IA, Likhachev SV, Zaretskov VV, et al. Computed tomography as a component of preoperative planning for metal transitional spine fixation in the correction of scoliotic deformities by hybrid constructs. Journal of radiology and nuclear medicine 2018; 99 (3): 139–46. Russian (Норкин И. А., Лихачев С. В., Зарецков В. В. и др. Компьютерная томография как составляющая предоперационного планирования металлофиксации переходных отделов позвоночника при коррекции сколиотических деформаций гибридными конструкциями. Вестник рентгенологии и радиологии 2018; 99 (3): 139–46).

- Ibragimov YaH, Podolskaya MA, Ibragimova LYa, Sabirova LYa. X-ray computer characteristics of vertebral bodies in idiopathic scoliosis. In: Modern technologies in traumatology and orthopedics: Materials of the jubilee scientific conference on the 110th anniversary of the establishment of the first orthopedic clinic in Russia. 2010; p. 368–9. Russian (Ибрагимов Я. Х., Подольская М. А., Ибрагимова Л. Я., Сабирова Л. Я. Рентгенокомпьютерные характеристики тел позвонков при идиопатическом сколиозе. В сб.: Современные технологии в травматологии и ортопедии: материалы юбилейной научной конференции к 110‑летию со дня основания первой в России ортопедической клиники. 2010; c. 368–9).

- Makino T, Sakai Y, Kashii M, et al. Differences in vertebral morphology around the apical vertebrae between neuromuscular scoliosis and idiopathic scoliosis in skeletally immature patients: a three-dimensional morphometric analysis. BMC Musculoskelet Disord 2017; 18 (1): 459.

- Deriuzhov GV, Levoshko LI, Kagan II, Zaynullin IN. Radiometric characteristics of the thoracolumbar spine. In: Congress of Neurosurgeons of Russia, 3: abstracts. St. Petersburg, 2002; p. 656. Russian (Дерюжов Г. В., Левошко Л. И., Каган И. И., Зайнуллин И. Н. Рентгенометрическая характеристика грудопоясничного отдела позвоночника. В сб.: Съезд нейрохирургов России, 3: тезисы докладов. СПб., 2002; c. 656).

- Illes TS, Burkus M, Somoskeхy S, et al. Axial plane dissimilarities of two identical Lenke-type 6 C scoliosis cases visualized and analyzed by vertebral vectors. Eur Spine J 2018; 27 (9): 2120–9.

- Illes TS, Lavaste F, Dubousset JF. The third dimension of scoliosis: The forgotten axial plane. Orthopaedics and Traumatology: Surgery and Research 2019; 105 (2): 351–9.