Рентгеновская и КТ-семиотика последствий гематогенного остеомиелита костей, образующих коленный сустав

Автор: Дьячкова Галина Викторовна, Александров Юрий Михайлович, Дьячков Константин Александрович, Эйдлина Елена Марковна, Нижечик Сергей Александрович, Степанов Роман Викторович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучение изменений коленного сустава у больных с последствиями гематогенного остеомиелита на основе современных методов лучевой диагностики и разработанного оценочного комплекса параметров. Материалы и методы. Методом полипозиционной рентгенографии обследован 41 больной с последствиями гематогенного остеомиелита костей, образующих коленный сустав, в возрасте от 5 до 31 года. Мультиспиральная компьютерная томография выполнена 23 больным. Результаты. Рентгеновское исследование коленного сустава, проведенное всем больным при поступлении, показало, что у 37 больных было одностороннее поражение, у 6 - двухстороннее. Изменение формы, высоты, конфигурации мыщелков бедренной или большеберцовой костей обусловили деформацию коленного сустава, которая преимущественно была варусной (22) или вальгусной (19), но у больных имел место также торсионный компонент деформации, умеренно выраженные антекурвационные, однако превалировали деформации в сагиттальной плоскости. Компьютерная томография позволила выявить значительное снижение плотности кости в области метафиза и эпифиза у всех пациентов. Плотность корковых пластинок также была снижена у всех больных и составляла 1014,21±117,03 HU у детей в возрасте 7-11 лет и 1065,92 HU у детей в возрасте 14-18 лет, что значительно отличалось от показателей здоровой конечности. У взрослых пациентов плотность метаэпифизарного отдела бедренной или большеберцовой костей была не более 108-120 HU с зонами резорбции различной величины. Выявлены специфические изменения в виде очагов склероза «звездчатой» формы. Заключение. Полученные результаты позволяют более полно систематизировать изменения структур области коленного с целью планирования последующего лечения.

Коленный сустав, последствия гематогенного остеомиелита, рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 3d-реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/142134597

IDR: 142134597

Текст научной статьи Рентгеновская и КТ-семиотика последствий гематогенного остеомиелита костей, образующих коленный сустав

Диагностика патологических изменений в области коленного сустава при ортопедической патологии основывается на клиническом и биомеханическом обследовании больных и на лучевых методах визуализации, среди которых рентгенографии принадлежит основная роль [1, 5, 7, 9, 10, 11, 12]. Кроме того, используются специальные методики – УЗИ, МРТ, КТ, которые позволяют получить наиболее точную информацию о состоянии костей, образующих сустав, и всех структурных элементов сустава [2, 3, 4, 6, 8, 13, 14]. Как и для других суставов, тщательное рент- геновское и дополнительное обследование чрезвычайно важно, поскольку играет роль в правильном планировании оперативного вмешательства, особенно при устранении деформаций, для выбора плоскости и уровня остеотомии с учетом механической и биомеханической оси.

Цель исследования : на основе современных методов лучевой диагностики разработать оценочный комплекс параметров и изучить на их основе изменения коленного сустава у больных с последствиями гематогенного остеомиелита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основе работы – анализ результатов обследования 41 больного с последствиями гематогенного остеомиелита костей, образующих коленный сустав, в возрасте от 5 до 31 года. Все пациенты проходили обследование и лечение в период с 1998 по 2012 год. Критерием включения больных в исследование было отсутствие обострения остеомиелитического про- цесса у детей младшего возраста – два года, у пациентов старше 14 лет и взрослых – пять лет. Следует отметить, что все больные старше 18 лет перенесли заболевание в детском возрасте, и поводом для обращения в Центр были последствия гематогенного остеомиелита в виде деформаций. Среди больных преобладали дети в возрасте 4-18 лет (86,6 %), что связано с необходимостью раннего устранения деформаций, возникших в результате гематогенного остеомиелита, поскольку своевременное лечение крайне важно для профилактики дальнейших биомеханических нарушений в опорно-двигательной системе. Проанализирована также рентгеноморфологическая картина у пациентов старше 18 лет, для того чтобы оценить динамику изменений в суставах в возрастном аспекте. Распределение больных с последствиями гематогенного остеомиелита при локализации процесса в области костей, образующих коленный сустав, по возрастным группам представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение больных с последствиями гематогенного остеомиелита по возрастным группам при локализации процесса в области коленного сустава

|

Пол |

Возрастные группы, лет |

Всего |

|||||

|

6-8 |

9-11 |

12-14 |

15-18 |

19-31 |

n |

% к общ. кол-ву |

|

|

мужской |

10 |

2 |

2 |

7 |

– |

21 |

51,2 |

|

женский |

7 |

1 |

3 |

5 |

4 |

20 |

48,8 |

|

Итого |

17 |

3 |

5 |

12 |

4 |

41 |

100 |

Всем больным выполняли классическую полипо-зиционную рентгенографию. Магнитно-резонансную томографию применили у семи детей для решения вопроса о состоянии ростковой зоны, мультиспираль-ная компьютерная томография (МСКТ) выполнена 23 больным. На аксиальных срезах измеряли плотность кости в зоне интереса, изучали архитектонику кости. Анализ полученных данных включал также построение вторичных реконструированных изображений в различных плоскостях. Наиболее часто использовали реконструкции во фронтальной и сагиттальной плоскостях. MIP (проекция максимальной интенсивности) позволила наглядно определять более плотные участки кости. Во всех случаях использовали также 3D-реконструкции, позволяющие получить дополнительную информацию об анатомии коленного су- става. Использование для обработки данных фильтра Hardware Enhanced (GE) значительно расширило представление о структуре кости, строении корковой пластинки.

Для анализа полученного методом рентгенографии и мультиспиральной компьютерной томографии материала нами предложен комплекс параметров:

-

1. Измерение плотности корковой пластинки, субхондрального слоя на аксиальных срезах и MPR.

-

2. Измерение плотности метаэпифизарного отдела кости на аксиальных срезах и MPR.

-

3. Измерение площади и плотности зон резорбции на аксиальных срезах.

-

4. Измерение плотности зон склероза на аксиальных срезах и MPR.

-

5. VRT-реконструкции, обработка данных на фильтрах рабочей станции.

-

6. Определение степени повреждения костей, образующих коленный сустав, по дополненным и усовершенствованным схемам.

Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере с помощью программы Attestat (И.П. Гайдышев), встроенной в Microsoft Exel. Для подтверждения выводов о различиях между полученными количественными результатами исследований в случаях с нормальным распределением использовали t-критерий Стьюдента. В том случае, когда распределение отличалось от нормального, использовали критерий Колмогорова, Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05, где p – уровень значимости этого критерия. Выборочные параметры, приводимые далее в таблицах, имеют следующие обозначения: М – среднее, σ – стандартное средне-квадратичное отклонение, Ме – медиана, n – количество больных.

Проведение исследования одобрено этическим комитетом РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А Илизарова. Больными подписано информированное согласие на публикацию данных без персонификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рентгеновское исследование коленного сустава, проведенное всем больным при поступлении, показало, что у 37 больных было одностороннее поражение, у 6 – двухстороннее. В 14 случаях поражение дистального отдела бедренной кости сочеталось с изменениями и в проксимальном отделе большеберцовой кости, у 6 больных имела место деформация только проксимального конца большеберцовой кости. У трех больных зоны роста большеберцовой кости хорошо дифференцировались, однако их высота была неравномерной. У остальных детей зоны роста были частично (6) или полностью закрыты (13), имела место деформация проксимального эпифиза за счет уменьшения его высоты с медиальной или латеральной стороны (8). Уменьшение его высоты на всем протяжении (по сравнению со здоровым суставом) было у трех больных, грубая деформация – у 8 пациентов. Изменение формы, высоты, конфигурации мыщелков бедренной или большеберцовой костей обусловили деформацию коленного сустава, которая преимущественно была варусной или вальгусной, но у боль- ных имели место торсионные деформации, умеренно выраженные антекурвационные, однако превалировали деформации в сагиттальной плоскости (табл. 2).

Таблица 2

Распределение больных по характеру и величине деформаций коленного сустава

|

Характер деформации |

Величина деформации, градусы |

|||||

|

120-125º |

130-135º |

140-145º |

150-155º |

160 165 º |

Всего |

|

|

Вальгусная |

2 |

3 |

4 |

3 |

7 |

19 |

|

Варусная |

2 |

2 |

1 |

3 |

14 |

22 |

|

Итого |

4 |

5 |

5 |

6 |

20 |

41 |

Рентгеноанатомические изменения в коленном суставе оценивались нами в соответствии с классификацией, предложенной Г.И. Гайворонским с соавторами в 2006 году и дополненной нами в связи с отсутствием в данной таблице схем повреждения мыщелков, которые встретились в данной работе (табл. 3).

Таблица 3

Распределение больных по степени повреждения мыщелков бедренной и большеберцовой костей, дополненное схемами повреждения, не отраженными в классификации Г.И. Гайворонского с соавт., 2006 [35]

|

Характер изменений мыщелков бедренной и большеберцовой костей |

Схемы повреждения мыщелков |

Количество больных |

|

1. Поражение небольшого участка суставной поверхности эпифиза бедренной (1.1) или большеберцовой (1.2) костей, когда зона роста остается неизмененной |

И и Hl(i.i г Дм 1 12 |

9 |

|

^^2.1 ^^ 2.2 X^f 2.3 |

8 |

|

3. Поражение эпифиза и ростковой зоны в тех случаях, когда распространенность их невелика (бедра – 3.1, голени – 3.2) |

^3.1 ^^^ 3.2 |

8 |

|

/ 4.1 X 4.2 | 4.3 |

5 |

|

&, Ы52 |

11 |

*Выделенные красной рамкой схемы предложены нами. В ряде случаев были повреждены только мыщелки большеберцовой кости, тогда как этот вариант в предложенной Г.И. Гайворонским с соавт. таблице не рассмотрен

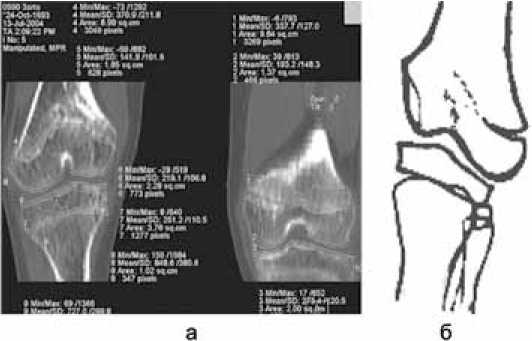

У всех больных в возрасте 6-7 лет с поражением небольшого участка суставной поверхности эпифиза бедренной или большеберцовой костей при незначительном изменении зоны роста, тем не менее, возникали значительные изменения в области мыщелков, которые проявлялись формированием в области эпифиза утолщенных, вертикально расположенных трабекул. В метафизарном отделе структура кости также изменена. Локальная плотность в зонах роста составляла 248±67 HU. Плотность кости в области эпифиза снижена, в субхондральной зоне не превышала 114±32 HU. Плотность кости в области корковой пластинки – 1001±56 HU. У больных в возрасте 1314 лет характерные изменения архитектоники кости в области эпифизов прогрессировали. Эпифизы бедренной кости содержали продольно ориентированные утолщенные трабекулы, разделенные широкими зонами резорбции с участками склероза. Площадь зон резорбции колебалась от 0,5 до 5 см2. Эпифизы деформированы, выражены склеротические изменения в субхондральной зоне. В метафизарной зоне сохранялось мелкоячеистое строение кости, однако ячейки имели неопределенную форму. Межтрабекулярное пространство значительно сужено, а трабекулы утолщены, в связи с чем архитектоника кости нетипична для проксимального метафиза большеберцовой кости. Участки склероза неопределенной или звездчатой формы, занимающие часть метафиза, рас- пространялись и на проксимальный отдел диафиза в виде отдельных мелких очагов повышенной плотности (рис. 1, б, в).

Плотность кости в области эпифизов значительно снижена, обширные зоны резорбции. Ростковые зоны склерозированы. В области метафизарного отдела мелкоячеистый рисунок переходит в груботрабекулярный. Изменение формы эпифиза в результате поражения приводило к деформации сустава (варусной или вальгусной), изменению структуры эпифизов и метафиза, плотность субхондрального слоя на стороне деформации снижена, ростковая зона деформирована, плотность ее несколько выше, чем на здоровой конечности (рис. 2).

На большеберцовой кости остеомиелитический процесс локализовался у трех больных в центральной части ростковой зоны, что приводило к формированию в этой области очага склероза и деформации эпифиза с полным или частичным замыканием зоны роста (рис. 3).

В случае полного замыкания зоны роста в центре ее формируется очаг склероза в форме «нейрона» с увеличением локальной плотности от 980 до 1262 HU. Типично для данной локализации изменение структуры эпифиза в виде утолщенных, вертикально расположенных трабекул, разделенных зонами резорбции.

При локализации деформации в области одного мыщелка неизбежно страдали все элементы коленно- го сустава. Если зона повреждения распространялась на межмыщелковое пространство, характер и степень изменений второго мыщелка более выражены. Наряду с анатомическими, имели место и изменения архитектоники кости в виде груботрабекулярного строения, локальных очагов склероза и зон резорбции различной формы.

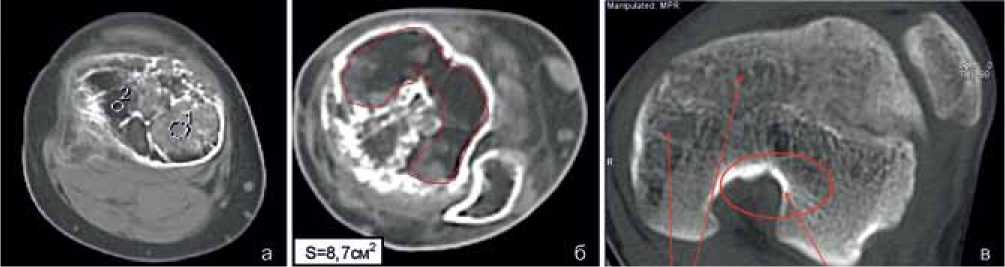

У больных старшего возраста изменения прогрессировали и проявлялись значительным нарушением архитектоники, формированием обширных зон резорбции с отрицательной плотностью. Площадь зоны резорбции в проксимальном эпифизе большеберцовой кости достигала у одного больного 8 см2, что составляло почти 70 % от общей площади эпифиза, однако у трех больных не превышала 25 %. При локализации остеомиелитического очага в области дистального отдела бедренной кости у всех больных формировался очаг склероза по задней поверхности кости с отходящими от него утолщенными костными трабекулами (рис. 4, в).

В случае массивного поражения ростковой зоны и одного из мыщелков, деформации в суставе достигали критических, когда дистальный сегмент конечности располагается под углом 90º к проксимальному, что приводило к выраженной варусной или вальгусной деформации коленного сустава (рис. 5).

Рис. 1. КТ коленных суставов больного Т., 14 лет. Последствия гематогенного остеомиелита, аксиальный срез (а). Площадь зоны резорбции составляет 2,6 см2; MPR (б-в); VRT (г)

Рис. 2. КТ коленных суставов больной М., 11 лет, MPR во фронтальной плоскости, измерение плотности кости в эпифизах бедренной и большеберцовой костей (а). Схема (б). Изолированное поражение ростковой зоны, которое в процессе роста ребенка привело к деформации одного из эпифизов, образующих коленный сустав. Деструкция самих мыщелков отсутствует

Рис. 3. Рентгенограмма коленных суставов в прямой проекции больного Ж., 9 лет. Последствия гематогенного остеомиелита (а), б – схема повреждения ростковой зоны

Рис. 4. КТ коленных суставов больного Т., 16 лет. Аксиальные срезы. Последствия гематогенного остеомиелита. Мозаичное строение эпифиза бедренной кости (а). Плотность кости в зоне 2 равна (-108HU) , обширная зона резорбции (б). КТ коленных суставов больного И., 15 лет, аксиальный срез на уровне мыщелков бедренной кости. Выделены участки разрежения и зона остеосклероза (в)

Рис. 5. Рентгенограммы правого коленного сустава больного К., 7 лет, прямая и боковая проекции. Одностороннее повреждение ростковой зоны с выраженной деформацией со значительным поражением мыщелка (а), схема (б)

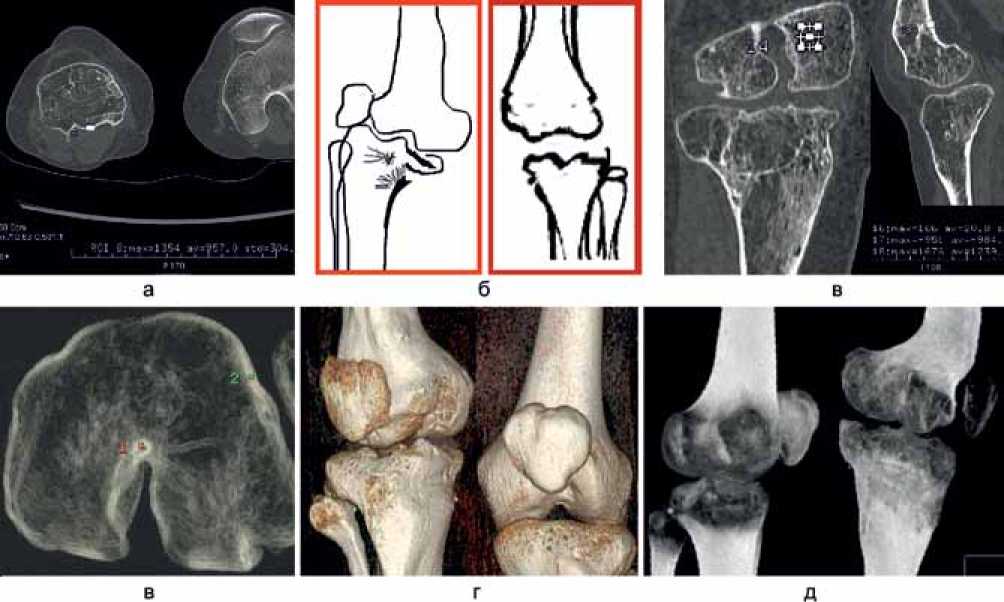

При рано возникшем и длительно существующем нарушении взаимоотношений в коленном суставе у взрослых больных, когда изменения мыщелков и ростковой зоны, как последствие гематогенного остеомиелита, привели к многоплоскостным выраженным деформациям, структура дистального отдела бедренной и проксимального отдела большеберцовой костей характеризовалась комплексом рентгеноморфологических изменений, но обращала на себя внимание утолщенная корковая пластинка на вершине деформации большеберцовой кости с прилежащей к ней зоной утолщенных, плотно расположенных трабекул. Изменения архитектоники кости в этих случаях, даже после оперативного лечения, достигали максимальных значений и проявлялись в полном отсутствии мелкоячеистого строения метаэпифизарной зоны, выраженном полиморфизме костного рисунка: груботрабекулярном, крупноячеистом, с зонами разрежения и утолщенными костными трабекулами (рис. 6, а, в).

Нарушение архитектоники кости хорошо визуализировалось на VRT, обработанных на фильтрах рабочей станции (рис. 6, д). На аксиальном срезе – патогномоничный симптом, отмеченный почти у всех больных в дистальном отделе бедренной кости, – зона склероза в «форме нейрона», которая сохраняется и после устранения деформации (рис. 6, г).

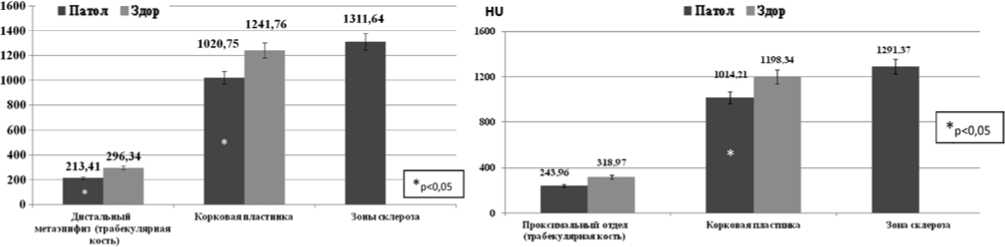

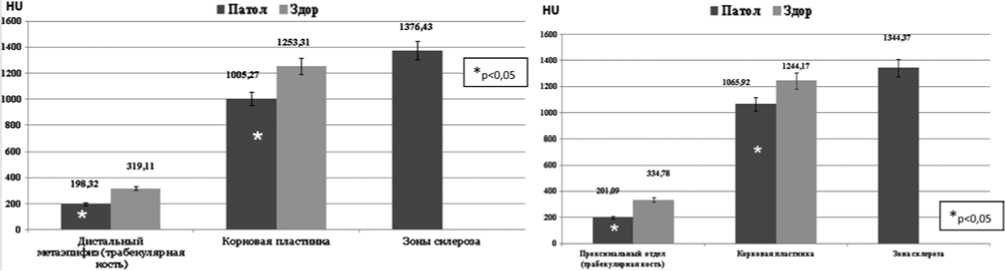

Наибольшие анатомические изменения в коленном суставе характерны для больных с поражением ростковых зон бедренной и большеберцовой костей, когда изменена форма и структура обоих мыщелков. У больных имели место выраженные явления остеопороза, мыщелки бедренной и большеберцовой костей прак- тически бесструктурны, с единичными, редко расположенными костными трабекулами. В метаэпифизар-ном отделе бедренной и большеберцовой костей у всех больных определялись участки «звездчатого» склероза, которые были расположены в зоне локализации воспалительного процесса. На аксиальных срезах участок склероза, как правило, имел «форму нейрона», на MPR – форму звезды с различным количеством лучей, их высотой и шириной. В ряде случаев зона склероза была массивной, представлена группами утолщенных пучков костных трабекул, расположенных вблизи зоны роста. Эпифизы бедренной и большеберцовой кости были деформированы у всех больных, что проявлялось изменением формы мыщелков, приводящее к дискон-груэнтности сустава. Рентгеноморфологические проявления последствий гематогенного остеомиелита в метаэпифизарной зоне были полиморфны как в плане изменения структуры, так и плотностных характеристик кости. По мнению большинства авторов, эти изменения укладываются в понятие остеосклеротических, в большинстве случаев сопровождающихся явлением остеопороза. Однако эта характеристика отражает общие тенденции, не выделяя многие рентгеноморфологические особенности. В эпиметафизарной зонах бедренной и большеберцовой кости на фоне снижения общей плотности эпифизов, субхондральной кости выявлялись утолщенные, вертикально расположенные трабекулы. Плотность кости у пациентов различных возрастных групп отличалась, в связи с чем, указанные показатели приведены с учетом возраста больных и в сравнении со здоровой конечностью (рис. 7).

Плотность корковой пластинки большеберцовой кости у больных в возрасте от 6 до 11 лет не превышала 1014,21±117,03 HU (M+σ), что связано с вторичным остеопорозом (рис. 8).

Плотность трабекулярной кости была также снижена, тогда как в зонах «звездчатого склероза», локализованных в области метаэпифиза, плотность достигала 1291,37±274,43 HU. В возрасте 14-18 лет показатели несколько изменялись как для дистального эпифиза бе- дренной кости (рис. 9), так и для проксимального большеберцовой (рис. 10).

В сравнении с возрастом 6-11 лет у больных данной группы уменьшалась плотность трабекулярной кости и несколько увеличивалась плотность корковой пластинки (рис. 10).

Эти показатели зависели от величины укорочения конечности и ее функциональных способностей.

Рис. 6. КТ коленных суставов больной М., 23 лет. Массивное повреждение ростковой зоны бедренной и большеберцовой костей со значительным поражением мыщелков. Аксиальный срез (а), схема до и после операции (б), MPR (в), обработка на фильтрах рабочей станции (г),VRT (д), MIP (е)

Рис. 7. Плотность различных отделов дистального метаэпифиза бедренной кости у пациентов в возрасте от 6 до 11 лет (n=20)

Рис.8. Плотность различных отделов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости у пациентов в возрасте от 6 до 11 лет

Рис. 10. Плотность различных отделов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости у пациентов в возрасте от 14 до 18 лет

Рис. 9. Плотность различных отделов дистального метаэпифиза бедренной кости у пациентов в возрасте от 14 до 18 лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МСКТ позволила выявить значительное снижение плотности кости в области метафиза и эпифиза у всех пациентов. У пяти больных в области мыщелков большеберцовой кости при MPR определялись утолщенные, вертикально расположенные трабекулы, разделенные широкими промежутками, имеющими отрицательную плотность от -60 HU до -20 HU. На аксиальных срезах у восьми больных мыщелки имели груботрабекулярное и мелкоячеистое строение с участками разрежения различной формы и размеров. При MPR у четырех больных выявлялась склерозированная, деформированная зона роста, в которой определялись участки «звездчатого» склероза, располагающиеся в центральной ее части у семи больных. У двух пациентов участки «звездчатого» склероза располагались в латеральном отделе зоны роста. Плотность корковой пластинки была снижена у всех больных и составляла 1014,21±117,03 HU у детей в возрасте 7-11 лет и 1065,92 HU у детей в возрасте 14-18 лет, что значительно отличалось от показателей здоровой конечности. Плотность кости в ме-таэпифизарных отделах была несколько выше у детей в возрасте 6-11 лет и составляла 213,4- 243,96 HU, тогда как у пациентов в возрастной группе 14-18 лет не превышала 198,32-201,09 HU. У взрослых пациентов плотность метаэпифизарного отдела бедренной или большеберцовой костей была не более 108-120 HU с зонами резорбции различной величины, плотность в которых имела отрицательные величины. Эти показатели зависели от величины укорочения конечности и ее функциональных способностей.