Реология пищевых эмульсий

Автор: Деркач Светлана Ростиславовна, Зотова Кира Вениаминовна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Обзор посвящен описанию реологических свойств высококонцентрированных пищевых эмульсий и включает в себя анализ данных научной литературы и собственных экспериментальных результатов, полученных авторами. Рассмотрено влияние природы стабилизатора, а также свойств межфазных стабилизирующих слоев на реологию пищевых эмульсий.

Эмульсии, реологические свойства, поверхностно-активные вещества, белки, полисахариды

Короткий адрес: https://sciup.org/14294454

IDR: 14294454

Текст научной статьи Реология пищевых эмульсий

Технологические процессы производства рыбной продукции отличаются высоким уровнем водопотребления и образованием больших объемов сточных вод (СВ) с высоким содержанием органических и взвешенных веществ, жиров, ортофосфатов, моющих и дезинфицирующих веществ, других компонентов. Сточные воды рыбоперерабатывающих предприятий, как и других предприятий пищевой промышленности, требуют обязательной локальной очистки перед их сбросом в водоем. Сброс недостаточно очищенных СВ приводит к ухудшению санитарного состояния водоема, увеличению содержания в нем биогенных веществ (особенно соединений азота и фосфора), способствует процессам эвтрофирования (ухудшение качества воды, нарушение кислородного режима, исчезновение ценных пород рыб и т.д.).

Выбор технологий очистки СВ должен осуществляться на основе технической возможности и экономической целесообразности. При разработке схемы очистки учитываются конкретные условия предприятия – климатические условия, рельеф местности, объем и состав стоков. Необходимая степень очистки СВ определяется условиями сброса сточных вод в водоем.

Удаление органических веществ из СВ традиционно осуществляется биологическими методами очистки, основанными на деятельности микроорганизмов, способных окислять или восстанавливать находящиеся в СВ органические вещества. Однако особенность биологической очистки такова, что при снижении содержания органических веществ в СВ происходит нарастание опасных для сброса в водоем биогенных элементов (нитритов и нитратов).

Анализ эффективности удаления биогенных элементов на очистных сооружениях (ОС) рыбоперерабатывающих предприятий показывает, что традиционная очистка СВ практически по всем показателям не обеспечивает нормативных значений. Так, среднегодовое содержание (мг/л) органических веществ (БПК5) в СВ после очистки составляет 6,21±1,39, аммония – 10,82±6,94, нитратов – 43,84±2,36, нитритов – 0,65±1,25, фосфатов – 1,53±1,39, что превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 1,1…8,2 раза.

Направлениями повышения степени очистки сточных вод от биогенных элементов являются либо применение процесса коагуляции, либо интенсификация процессов нитрификации и денитрификации. Первый способ требует дополнительных финансовых затрат на приобретение дорогостоящих реагентов, а второй – перевооружения или реконструкции очистных сооружений.

Отмечается достаточно высокая эффективность очистки СВ от биогенных соединений с помощью гидроботанических (ГБ) технологий, которые предполагают использование для извлечения соединений азота и фосфора высших водных растений (макрофитов) ( Овцов и др. , 1999). Основными процессами ГБ-технологий, наряду с бактериальным окислением-восстановлением, являются усвоение растениями аммиачных солей, образующихся при аммонификации, и биогенных соединений в качестве источника минерального питания. Кроме утилизации биогенных веществ, макрофиты выполняют и другие функции: обогащают воду кислородом, способствуют оседанию взвешенных частиц, накапливают в биомассе тяжелые металлы, преобразуют некоторые токсичные вещества в нетоксичные. Следствием этого процесса является, с одной стороны, накопление в растениях химических элементов, с другой – извлечение этих соединений из сточных вод, причем количественное содержание того или иного химического элемента в растениях изменяется на протяжении вегетационного сезона. ГБ-технологии рекомендуются в качестве малозатратных и достаточно простых способов доочистки СВ после основных ступеней очистки.

Гидроботаническая доочистка СВ осуществляется в специально конструируемых биоинженерных сооружениях (БИС), которые включают в технологическую цепочку после ступени биологической очистки. В научно-технической литературе ( Кравец и др. , 1999; Тарушкина и др. , 2006) приводятся данные об эффективном использовании подобных очистных сооружений для доочистки производственно-бытовых стоков в теплом и умеренном климате в связи с наличием достаточных условий для биологической активности биоценоза растений и микроорганизмов. Информация о применении подобных технологий для доочистки стоков рыбоперерабатывающих предприятий в климатических условиях Крайнего Севера отсутствует.

Таким образом, актуальным является изучение кинетики процесса гидроботанической доочистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий в условиях Крайнего Севера с целью последующего проектирования и определения основных технологических режимов эксплуатации БИС.

-

2. Исследование процесса доочистки сточных вод

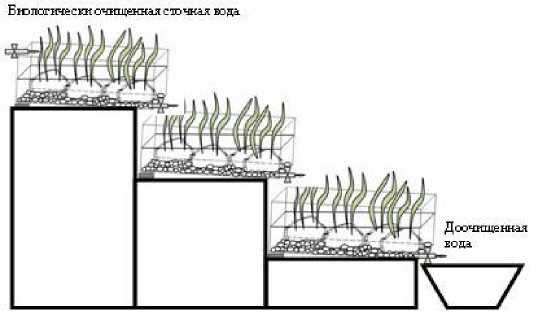

Для изучения процесса доочистки СВ рыбоперерабатывающих предприятий была разработана пилотная установка, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Пилотная установка для исследования гидроботанической доочистки СВ рыбоперерабатывающего предприятия

Установка представляет собой три емкости с гравийной засыпкой, в каждой из которых были размещены по четыре кочки с осокой водной Carex sp. Кочки предварительно приводили к одинаковой массе и объему, растения срезали по уровню почвы. Емкости располагались каскадом, каждая из них была оснащена вентилем, с помощью которого можно осуществлять перелив жидкости из блока в блок. Емкости установили под уклоном в 5 см для обеспечения самотечности движения СВ в следующую секцию установки. В каждую из секций заливалось по 10 дм3 СВ рыбоперерабатывающих предприятий после биологической очистки. Отбор проб проводили раз в три дня из каждой секции. Для оценки роли СВ как источника минерального питания растений была предусмотрена контрольная емкость (контрольный образец), где растения выращивались в отстоянной водопроводной воде.

Эксперимент проводили при температуре окружающего воздуха 18…20 °С без добавления

Третьякова С.Ю. и др. Исследование процесса извлечения биогенных элементов… новых порций сточной воды. В ходе эксперимента оценивали изменение контролируемых показателей с целью определения необходимого времени контакта растений с очищаемой жидкостью.

В пробах СВ определяли показатель БПК 5 , концентрации аммонийного азота, нитратов, нитритов и фосфатов.

При изучении изменения биомассы растений измеряли их линейные размеры, определяли сухую биомассу растений и содержание в ней общего азота.

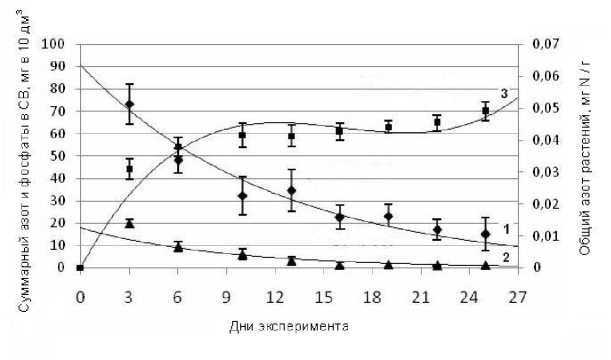

На рис. 2 представлены кривые снижения массы суммарного азота (кривая 1) и фосфатов (кривая 2) в СВ за 25 дней проведения эксперимента. На дополнительной вертикальной оси показана динамика накопления общего азота (кривая 3) в сухой биомассе растений.

Суммарная масса азота ( M Nсум) в сточных водах рассчитывалась по формуле:

MNсум = (Cаммония К1 + Cнитрит К2 + Cнитрат К3) ∙ Qсут, где Cаммония, Cнитрит, Cнитрат – концентрации аммонийных соединений, нитритов и нитратов в СВ, мг/дм3; К1, К2, К3 – коэффициенты пересчета на азот аммония, нитритов и нитратов; Qсут – объем СВ в пилотной установке (10 дм3).

Рис. 2. Изменение содержания суммарного азота (1) и фосфатов (2) в СВ, а также общего азота (3) в сухой биомассе растений

Как видно из графика, наиболее высокая скорость снижения содержания биогенных веществ в доочищаемых "рыбных" стоках происходит в первые 6…9 дней. Одновременно, в этот период наблюдается наиболее высокая скорость прироста общего азота в биомассе растений.

Эффективность очистки "рыбных" СВ от органических и биогенных веществ, а также скорость роста биомассы растений за период эксперимента представлены в таблице.

Эффективность очистки СВ ( Эф i) по каждому из контролируемых показателей рассчитывали по формуле:

Эф i = 100 ( С 1i – С 2i ) / С 1i ,

где С 1i – первоначальная концентрация i- го показателя, С 2i – концентрация i- го показателя через каждые три дня эксперимента; 100 – коэффициент пересчета долей в проценты.

Анализ таблицы показывает, что эффект очистки СВ колеблется в среднем: по БПК 5 – от 17 до 60 %, по аммонию – от 20 до 52 %, по нитратам – от 20 до 52 %, по фосфатам – от 16 до 42 %.

Нитриты являются промежуточной ступенью в цепи бактериальных окислительновосстановительных реакций, характерных для природных процессов самоочищения. По нашему мнению, значительный рост нитритов в первые 6…10 дней доочистки связан с активностью бактерий-нитрификаторов, которые окисляют аммоний до нитритов и нитратов. В последующие дни наблюдается повышение скорости роста биомассы растений и накопление в ней азота, что способствует снижению в СВ концентрации азотсодержащих компонентов (аммония, нитритов и нитратов).

По всем исследованным биогенным элементам наиболее высокая эффективность очистки (в среднем 35-52 %) наблюдается в первые 6 дней контакта растений со СВ.

Анализ влияния концентрации азотистых веществ, содержащихся в СВ, на интенсивность роста растений позволил получить следующую функциональную зависимость:

Y = 0,014 ln ( x ) + 0,005, (3)

где Y – скорость роста растений, г/сут; х – суммарная масса соединений азота в СВ, мг в 10 дм3.

Таблица. Эффективность доочистки СВ от органических (БПК 5 ) и биогенных соединений в соотношении со скоростью роста и накоплением общего азота в биомассе растений

|

Дни эксперимента |

Эффективность очистки СВ, % |

Скорость роста растений, г/сут |

||||

|

БПК 5 |

аммоний |

нитриты |

нитраты |

фосфаты |

||

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

3 |

24,5 |

19,8 |

– 366,0 |

52,1 |

42,5 |

0,03 |

|

6 |

60,4 |

52,4 |

– 810,5 |

42,9 |

35,7 |

0,04 |

|

10 |

17,0 |

30,2 |

– 109,1 |

– |

35,3 |

0,04 |

|

13 |

4,1 |

40,5 |

53,2 |

– |

28,6 |

0,04 |

|

16 |

16,8 |

18,2 |

33,4 |

– |

16,3 |

0,04 |

|

19 |

12,9 |

5,6 |

50,5 |

20,0 |

25,4 |

0,04 |

|

22 |

10,7 |

17,6 |

93,8 |

– |

2,0 |

0,05 |

|

25 |

25,2 |

14,3 |

16,4 |

– |

28,6 |

0,05 |

Наиболее высокая скорость прироста растений наблюдается при содержании соединений азота в СВ от 81,5 до 46 мг.

Кроме того, отмечено, что при контакте растений со СВ скорость прироста их биомассы и концентрация в ней азота и фосфора значительно выше, чем при контакте этих же растений с отстоянной водопроводной водой.

-

3. Заключение

Таким образом, на эффективность гидроботанической доочистки СВ рыбоперерабатывающих предприятий влияют следующие факторы: концентрация биогенных элементов в СВ и длительность контакта растений со СВ. Наиболее эффективно доочистка происходит в первые 6-10 дней контакта СВ с корневой системой высших водных растений, поэтому объем БИС целесообразно рассчитывать исходя из указанного периода времени.