Репрезентация социальной реальности в киноискусстве итальянского неореализма: основные концепты и особенности

Автор: Назаретян П.В.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Искусство и общество: векторы взаимодействия

Статья в выпуске: 2 (38), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья направлена на выявление сегментов социокультурной реальности, определивших основные характеристики ее воплощения в кинематографе итальянского неореализма, а также на определение черт творческого метода режиссеров данного направления, которые конституировали соответствующее художественное пространство. В качестве объектов исследования использованы три наиболее признанных, ярких и характерных произведения упомянутого кинематографического направления. Последовательно рассмотрены концепты, имеющие определяющее значение для характера репрезентации социокультурных явлений в изученных кинолентах: государство и власть, семья и связь поколений, религия и вера и др. Автор заключает, что всем исследованным произведениям свойственен ряд особенностей, характеризующих отражение социальной реальности режиссерами: критика власти, идентификация авторов и зрителей с народом и его экранными героями, примат общества над институтом семьи, конфликт религии и веры с повседневностью и др.

Итальянский неореализм, культура послевоенной италии, репрезентация реальности в кино, витторио де сика, лукино висконти, роберто росселлини

Короткий адрес: https://sciup.org/170207752

IDR: 170207752 | УДК: [314/316]:[7.037.7:791](450)”194/195” | DOI: 10.36343/SB.2024.38.2.001

Текст научной статьи Репрезентация социальной реальности в киноискусстве итальянского неореализма: основные концепты и особенности

Кинематограф во все времена своего существования, в различных политических системах и социокультурных условиях, во всем разнообразии жанров и форматов выступает специфическим средством и полем трансляции ключевых явлений, вещей, свойств и отношений, присущих среде его производства и проката. Особенно ярко это качество проявляется в периоды конфронтационных общественных процессов и состояний, когда визуальные возможности экранного искусства, по сути, иллюстрируют набор сильнейших переживаний, надежд, страхов, радостей человека, не говоря уже об изображении материальных объектов, имеющих символическое значение в конкретном историческом контексте.

Итальянский неореализм — не просто один из ярких примеров кинематографического направления, порожденного глубочайшим социокультурным кризисом, но и, пожалуй, главный образец подобного рода феноменов, по сей день служащий эталоном и источником вдохновения и заимствования опыта для режиссеров, сценаристов, продюсеров, работающих с такими темами, как взаимосвязь исторического процесса с судьбами отдельных людей, роль рядового гражданина в обществе, конфликт интересов представителей различных социальных классов, моральные сдвиги личности в тяжелых жизненных ситуациях, сочетание конформистских позиций в обществе и человеке с волей к трансформации мира и установлению новой справедливости.

В этой связи значительную актуальность имеет осмысление того, каким образом итальянский неореализм добился столь объемного и подлинного звучания фундаментальных вопросов культуры и общества, а точнее — как именно социальная реальность отражается в произведениях рассматриваемого течения экранного искусства. Выявив и исследовав эти аспекты неореализма, мы, во-первых, концептуализируем способы восприятия, анализа и систематизации репрезентативных аспектов кино, что даст возможность для транспонирования такой концепции в научные изыскания применительно к другим направлениям самого популярного ныне вида искусства, а также вообще любых форм передового творчества. Во-вторых, мы, по сути, вырабо- таем теоретически обоснованные подходы к созданию убедительной и конструктивной для развития культуры трансляции любых ситуаций действительности в самых разных художественных и исследовательских практиках. Подобный ориентир имеет несомненную значимость на нынешнем этапе трансформации российского общества при экстремальной нехватке ценностей, мотивов, поведенческих паттернов, образов, символов, отвечающих принципиально новым потребностям переходного сознания.

Степень разработанности обозначенной темы сложно признать высокой, при этом данное замечание относится по большей части к русскоязычной научной литературе. Для начала выделим труды по истории кино, включающие глубокий искусствоведческий анализ созданных в 1940-е гг. фильмов итальянского кинематографа. Н. Б. Кириллова анализирует творчество режиссера и сценариста Микеланджело Антониони и на таком примере характеризует итальянский неореализм как исторически обусловленное, необходимое явление, задавшее направление и характер развития всего европейского кино как минимум на вторую половину XX в. [5, с. 104]. А.П.Ку-раш в своем диссертационном исследовании показывает, напротив, генезис рассматриваемой методологии конструирования фильмов в плотной связке с обстоятельствами среды происхождения и последующего преобразования этой методологии [8, с. 32]. О.А.Пере-нижко в статье «Вторая мировая война и итальянский кинематограф: Роберто Росселлини» изучает схожую проблематику, однако сосредоточивается на творчестве только одного кинематографиста и на непосредственных, активно влиявших на кинопроизведения исторических и социальных факторах [12, c. 9]. Ю. А. Беспалова рассматривает специфику средств художественной выразительности и технологий, свойственных итальянскому неореализму и позднее ставших соблюдающейся во всем мире традицией [1, c. 294].

Второй пласт исследований, значимых в контексте изучаемой темы, занимают изыскания по политической истории. В частности, работа Е. П. Наумовой [10] является исследованием идейного и организационного развития итальянской политики и межпартийного противостояния в первый послевоенный период [10, c. 114]. Факторы, предшествовавшие кризисному состоянию южноевропейской страны в 1940-е гг., разбираются в исследовании В. М. Ощепковой [11]. Особое внимание здесь получают основные аспекты формирования итальянским правительством «национального фактора» и управления его использованием [11, c. 29]. В. П. Любиным широко и подробно осуществлен анализ истории Итальянской коммунистической партии, объективно оказавшей колоссальное влияние на зарождение неореализма [9, c. 173].

Особый интерес также представляют философские изыскания, связанные с итальянским неореализмом. Отметим здесь статью И. И. Кранк «Философия итальянского неореализма (на материале пьесы Ж. П. Сартра “Затворники Альтоны” и ее экранизации Витторио де Сика)», в которой излагаются проблемы фашистской идеологии и экзистенциальной свободы человека в противоречивом сочетании с его моральной ответственностью перед обществом, историей и ее конкретными событиями [7, c. 121]. В диссертации И. Н. Гнездиловой [2] выявляются смысловые опоры репрезентации реальности в творчестве Федерико Феллини, чья карьера начиналась именно в работе над лучшими образцами неореалистического кино, а мировосприятие и миропонимание зиждилось на философских поисках и открытиях именно этого течения в искусстве [2, c. 21]. Интерес вызывают и специфические философские исследования итальянского неореализма, например, статья Р. В. Черкасова «Взгляд ребенка в итальянском неореализме: на примере фильма Витторио де Сика “Похитители велосипедов”», фокусирующаяся на аксиологической семантике в данной ленте, на конструировании ее художественной цельности и проблеме субъектности детей в истории итальянского кино [15, c. 162].

В качестве наиболее близких по тематической направленности к проблематике данного исследования следует рассмотреть культурологические труды. Специфика психофизиологического и экзистенциального воздействия классики экранного искусства на зри- теля в процессе временнóго развертывания фильма, а также социальная необходимость подобной исследовательской методологии в обстановке глобализации и персонализации медиавоздействий постулируется в исследовании С. Ю. Коробовой «Динамика переживания субъектов при воздействии культового кино» [6, c. 9]. Диссертация И. В. Гожанской [3] анализирует коммуникационные и созидательные свойства кино, его место в системе медиапространства, и формулирует междисциплинарный вывод о реконфигурации кинематографом культурного поля [3, c. 47]. Диссертационная работа А. Ю. Зимина «Феномен смыслообразования в искусстве» концентрируется на семантическом содержании фильмов, процессах его наполнения и трансляции публике, показывая особую социокультурную роль научного осмысления этой темы обозначенными методами [4, c. 17].

Наконец, из итальяноязычных публикаций пристального внимания заслуживает исследование восприятия неореалистического кино итальянской и французской прессой второй половины 1940-х гг., освещенное в статье «Un cinema “fuoruscito”. Esuli italiani in francia e ricezione del neorealismo» («“Сбежавшее” кино. Итальянские изгнанники во Франции и рецепция неореализма») за авторством Э. Геллера (E. Gheller) [16, c. 47]. Монография С. Париджи (S. Parigi) под названием «Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra» («Неореализм. Новое послевоенное кино») анализирует иконографические, тематические, стилистические, повествовательные, дискурсивные, продуктивные и рецептивные аспекты данного направления [17, c. 62].

Итак, подытоживая анализ степени изученности, следует отметить, что разнообразие и системность связей явлений культуры с актуальными состояниями социумов, безусловно, привлекают исследователей, принадлежащих к целому ряду школ и отраслей гуманитарного знания (историков, социологов, культурологов, искусствоведов, философов), однако их работы либо не касаются материала итальянского неореализма, либо не выделяют это течение как базовое для выражения наиболее общих принципов функционирования культуры, общества, исторического процесса и их моделей в границах киноискусства. Между тем именно такое потенциальное отношение к фундаментальным элементам, свойствам и законам репрезентации реальности позволило бы принципиально иначе взглянуть на культурологические аспекты искусства самых разных периодов и стран, прояснив тем самым центральные механизмы формирования как той или иной системы взглядов на окружающую действительность, так и вариантов художественного воплощения этих систем.

Целью настоящего исследования становится выявление сегментов социокультурной реальности, формирующих специфику ее репрезентации в кинематографических произведениях итальянского неореализма, а также определение особенностей, характеризующих отражение этой реальности режиссерами-неореалистами. Ракурс освещения проблематики намеренно устремлен к обнаружению тех аспектов ее содержания и особенностей, которые позволили бы сформулировать ряд претендующих на универсальность и применимых к разного рода произведениям искусства выводов.

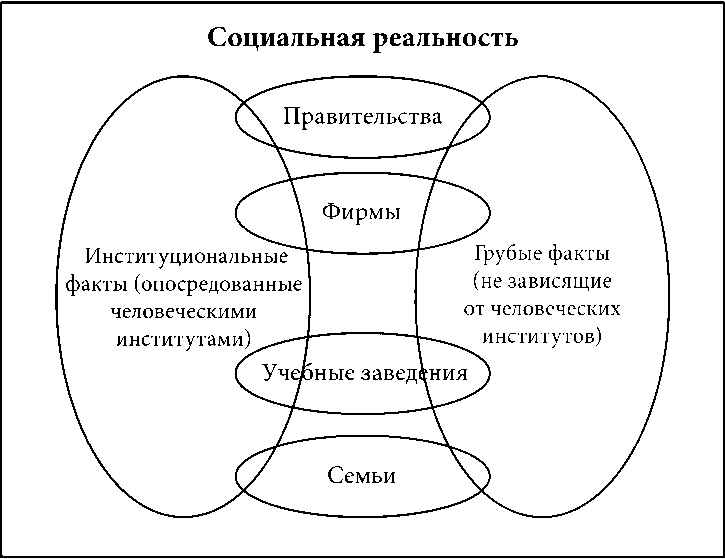

В качестве материалов исследования (помимо упомянутых выше публикаций) выступили следующие три ключевые картины итальянского неореализма, созданные во вто- концепт-структура, созданная нами через синтез ключевых положений теории речевых актов Джона Серла (рис. 1). Американский философ выступает за многослойность окружающей действительности — параллельное существование на различных ее уровнях социальных институтов: правительств, фирм, учебных заведений, семей [18, c. 18]. Причем на каждом уровне все факты группируются в институциональные (производные от соглашений между людьми через их языковые средства) и грубые (не зависящие от институтов общества). Такая модель видится достаточно объективной и репрезентативной, она культурологична по своей сути, наглядно отражая ценности, нормы, обычаи, знания, умения, технологии, мышление, деятельность и коммуникации, сложившиеся в обществе. Следует отметить, что никакие феномены и объекты социальной реальности, глубоко исследуемые кинематографом и широко отражаемые в нем, не лежат за пределами представленного концепта.

Для достижения цели предполагается в первую очередь представить социальную реальность в качестве культурологического концепта исследования; затем на основе анализа конкретных произведений необходимо выявить элементы социокультурной действительности, влияющие на отражение рой половине 1940-х гг. разными режиссерами и заложившие основы присущего данному направлению творческого метода: «Рим — открытый город» (Роберто Росселлини, 1945); «Похитители велосипедов» (Витторио де Сика, 1948); «Земля дрожит» (Лукино Висконти, 1948).

Междисциплинарностью исследования обусловлено применение общенаучных методов познания; культурологический характер работы определяет использование системного и структурно-функционального анализа. Конкретной теоретической моделью, выступившей в качестве основы для целост

ного восприятия и осмысления Рис. 1. Структура социальной реальности по Дж. Серлу изучаемых явлений, явилась Fig. 1. The structure of social reality according to John Searle

режиссерами-неореалистами социальной реальности в их картинах, после чего определить основополагающие свойства произведений итальянского неореализма как особого, влиятельнейшего феномена в искусстве XX в.

Думается, что анализ произведений итальянского неореализма в аспекте выявления социальной обусловленности художественной реальности, представленной в кинокартинах, будет способствовать более глубокому осмыслению проблемы взаимоотношений искусства и действительности, а также внесет свой вклад в решение как научных, так и художественно-творческих задач, связанных с оценкой и истолкованием классического кинематографического наследия.

* * *

На основании модели структуры социальной реальности по Дж. Серлу последовательно проанализируем концепты, имеющие в трех упомянутых фильмах определяющее значение для характера репрезентации социокультурных явлений и предметов: государство и власть, семья и связь поколений, религия и вера, город и провинция, индивидуальность и личностные взаимодействия.

В картине «Похитители велосипедов» государство — шаткая, только начавшая формироваться конструкция. Главные герои фильма, и прочие бедняки, подобные им, и не мечтают о стабильности в ситуации, когда правительство выполняет минимальный набор обязанностей перед народом. Зритель постепенно убеждается в том, что оно способно разве что наказывать за правонарушения на имманентно увеличивающих значение любого поступка римских улицах, где действительность то и дело подталкивает к выбору между тягостным, продолжительным выживанием и очень опасными, асоциальными, но потенциально выгодными финансово занятиями. Зарождающаяся итальянская республика была, как известно, раздираема самыми разными противоречиями, и режиссер Витторио де Сика, безусловно наблюдавший их воочию, отчетливо указывал на безразличие государства к судьбе рядового гражданина, на его угнетение в неравноправных, несправедливых отношениях с представителями других социальных страт и общественными институтами.

Лукино Висконти, режиссер ленты «Земля дрожит», еще более явно вплетает политические факторы в ткань кинематографического повествования. Здесь даже сюжетный лейтмотив построен вокруг ключевого изъяна капиталистического строя — социального неравенства. Среди действующих лиц картины и получивший свою антагонистическую линию служитель закона дон Сальваторе, и обеспечивающий рисковое дело рыбацкой семьи (а затем сопровождающие его последствия) банк с судебными приставами, и таинственный наемщик в плаще и шляпе (с намеками на его причастность к коммунистам). Перечисленные персонажи чрезвычайно важны для развертывания и демонстрации враждебности капиталистического государства по отношению к рабочему классу. Режиссер рисует картину того, как всеми своими институтами власть угнетает главного героя и его близких: по сути заставляет трудиться на износ за малые деньги, забирает здоровье и жизни, пресекает инициативу, издевается над любовными чувствами и рушит их, изымает последнее имущество и вообще сталкивает с тщетностью надежд на любые, хоть сколько-нибудь желаемые блага. Единственный, кто гипотетически в состоянии избавить от политически охраняемой обреченности жителей поселка — тот самый незнакомец, однако его действия, похоже, также сулят трагическую альтернативу.

Фильм «Рим — открытый город» закладывает политические аспекты не только в свое название, но и в сценарный фундамент: все события происходят в течение нескольких дней в период нацистской оккупации северных и центральных территорий едва избавившейся от власти Муссолини Италии. Критика государства по естественным причинам здесь достигает пика, проявляясь в очевидной (для зрителя) неприязни к вооруженному немецкому диктату. Жители Рима, несмотря на все общественные пертурбации, строят планы на будущее, заводят семьи, дружбу, молятся об искуплении давних грехов, а местные мужчины из подполья всячески борются с режимом. Иноземные захватчики обманывают, хамят, жестоко насилуют, убивают, похабно и упоенно развлекаясь,— по сути, хрестоматийно символизируя абсолютное зло. Так как в кадре других представителей политической власти нет (комиссар полиции города и молчаливо не соглашающийся с немецкими приказами участковый только формально реализуют власть не от имени этого зла), то рассматриваемое кино демонстрирует крайнюю форму деструктивного отношения правительства к народу. Потому совершенно органично выглядит как полное неприятие народом такого правительства, так и откровенная героизация сопротивляющихся и близких им по духу — они преподносятся как эталонные личности без или почти без отрицательных качеств (волевые, патриотичные, находчивые, неистовые).

Таким образом, в анализируемых фильмах мы наблюдаем довольно широкий диапазон негативных проявлений, реализуемых изображенными в кинематографической реальности политическими институтами: от безразличия к народу до беснующегося стремления его уничтожить. Причем кинематографисты явно ставят себя и зрителей рядом с теми, кто каким-либо образом восстает против несправедливого политического уклада, напоминая, что юридические законы, регламент поведения в государстве обладают на самом деле ограниченной силой. В критические моменты они, по мысли создателей этих лент, уступают законам выживания, кризисной психологии, ценностям товарищества и солидарности, религиозной морали, идеологии исторического материализма. Следовательно, и персонажам на экране, и смотрящей на этот экран публике политические обстоятельства предлагаются как бросающие вызов, как тотальные в своих феноменах, но вторичные, опосредованные конкретной социальной реальностью, обреченной на скорое «низвержение».

Тема семьи, связи поколений внутри нее раскрывается в данных картинах также специфически. В «Похитителях велосипедов» она выступает одной из ключевых, хотя почти не артикулируется. Главных героев (помимо Рима, являющегося таковым в метафорическом смысле) двое: мужчина средних лет и его малолетний сын; их совместные скитания в поисках украденного не проникнуты воспитательными или иными строго иерархическими мотивами — оба в чем-то даже равны и уже этим не похожи на типичного ребенка и его отца. Основной эффект, достигаемый такими приемами,— размывание личностного, смешение естественных внутрисемейных связей перед масштабом внешних трудностей и угроз. Мать в этой социальной ячейке условно вынесена за скобки, однако короткие эпизоды с ее непосредственным участием в целом подтверждают соображения о принципиальном, субъектообразующем единстве и однонаправленной силе «неореалистической» семьи, истоки чего следует, судя по всему, искать в крепких многовековых традициях католицизма.

В фильме «Земля дрожит» также изображена лишь одна семья, однако режиссер Лукино Висконти почти безраздельно заполоняет ей экранное время, раз за разом производя из различных ситуаций универсальные (как минимум характерные для всей Италии тех лет) смыслы. Здесь уделяется внимание и ролевой структуре семьи, и динамике отношений между ее членами. Более того, фактически перед нами предстает коммуна, ведь в большой семье сицилийцев по фамилии Валастро общее не только имущество (заработанные на продаже рыбы деньги и бедняцкий дом со всей утварью), но и труд (отлов этой рыбы, а позднее — полный цикл работ по ее реализации на потребительских рынках). Потому-то события ленты — смелый протест Валастро против многолетних буржуазных порядков и разрушительный ответ окружающего мира (даже природы) на данный протест — выглядят громогласной иллюстрацией классовой борьбы и диалектической необходимости исторического слома, скачка. Сюжетом уготован трагический финал для устремлений семьи, пытавшейся пойти штормовой волной против напитавшихся силой постоянства течений буржуазной морали (метафоры с морем, действительно, напрашиваются). Однако, похоже, сожалеть о своем рискованном выборе главным героям картины не приходится. Авторы обвиняют в случившемся, пожалуй, привычки и трусость других рабочих и крестьян, не поддержавших экономический бунт на корабле капитализма. Мораль задумывалась скорее таковой: только большие коммуны способны стать настоящей крепкой семьей, которая установит справедливые и равноправные для всех отношения. И Лукино Висконти со своими братьями по созданию ныне легендарного неореалистического полотна верит, что это рано или поздно свершится.

В киноленте «Рим — открытый город» семейные отношения представлены весьма скупо, связь родственных поколений сосредоточена лишь во взаимодействиях в кадре вдовы Пины (персонажа Анны Маньяни) и ее сына. Причем эта связь не несет в себе уникального содержания, а целиком отсылает к свойственному ряду войн и катаклизмов явлению: изголодавшиеся, одетые в грязное отрепье, потерявшие близких дети вдохновляются поведением взрослых и способствуют следованию своей семьи и общества гуманистическим идеалам, чем создают еще одну одновременно героическую и трагическую линию. Аналогичным образом встраиваются в идейную канву фильма отношения священника Пеллегрини и воспитываемых им уличных ребятишек. Очевидно, что режиссер Роберто Росселлини не имел цели преподносить эти феномены в качестве уникальных — Италия была полна огромным множеством взрослых, сожалеющих о невозможности уберечь младшие поколения от сильных страданий, и детей, очень быстро и бесповоротно осознавших, что им суждено жить среди руин, «задокументировавших» сокрушение мира и благополучия, тщательно учить уроки истории, долго и кропотливо исправлять ошибки прошлого.

Так или иначе исследуемые фильмы подчиняют проблемы семьи более значительным, более масштабным социокультурным вопросам, и ничто на экране между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями не происходит в отрыве от окружающих событий, от исторического контекста. Пропуская через себя титаническую глубину и широту затянувшегося беспрецедентного глобального катаклизма, его патетику, дух и даже натуру с ее обитателями, настоящее искусство органически и отчетливо возвышается над отдельными проявлениями реальности, над тем, что присуще лишь некоторым ее фрагментам. Оттого запечатленное в неореалистическом кино получает еще одно необходимое звучание — религиозное, которое авторы по- рой дополнительно оформляют различными сюжетными акцентами.

Кинолента «Похитители велосипедов» поднимает тему божественного промысла и христианской веры весьма осторожно, однако сразу на нескольких уровнях. Во-первых, все злоключения Антонио Риччи запросто могут быть восприняты зрителем как наказание его семье за разочарование в высших силах (грех уныния), достигшее пика в момент посещения его женой гадалки — тогда и внедряется в повествование завязка, а герой лишается велосипеда, что ставит под сомнение даже физическое выживание его близких. Пассивно (как и многие) исказив идею Бога, превратив ее в феномен быта, семья Риччи опять оказывается в положении, когда от простого человека фактически ничего не зависит, даже его собственное поведение в социуме. Во-вторых, Рим в кадре удалось запечатлеть таким разрушенным и хаотичным, что апокалиптической тональности изображаемого хватает и для искупления спасшихся, и для назидания тем, кому главные испытания на земном пути только предстоят. Правда, времени на переосмысление явно обещается людям немного — на протяжении всего хронометража не покидает ощущение, что события здесь не столько подытоживают колоссальнейшие по значению и масштабам перипетии истории, сколько предваряют скорое пришествие чего-то (или кого-то?) не менее пугающего и взывающего к ответу. В-третьих, сцены на оживленном рынке, в кабаке и ресторане, лучащиеся беспечностью афиши, эстетизирующая натуру съемка явно «работают» на стороне религиозного оптимизма — если уж человека и ожидает конец последних надежд и ценностей, Всевышний продолжит вплотную сопровождать его и будет, как всегда, милостив и справедлив. Это ли не максимальное благо для истинных итальянцев, массово впитавших с молоком матерей свою легендарную культурную идентичность?

Фильм «Земля дрожит» религиозное не изображает и не подразумевает, будучи сугубо материалистическим кино по форме и содержанию. Но столкновение с таящимся, потусторонним случается и здесь: шторм в знаковом для всей европейской цивилизации Средизем- ном море силен, безжалостен и вторгает в фабулу центральное трагическое происшествие. Природная стихия понимается как нечто своевольное, вступающее подобно древнегреческим богам в корыстный союз с продавцами рыбы, жаждущими крушения надежд семьи Валастро. Имеется ли здесь в виду под природой некий персонифицированный Абсолют? По крайней мере, всецело обуявшая данный фильм марксистская философия склонна убеждать, что разного рода духовное «высшее» — есть продукт социальной несправедливости и верный пособник в угнетении народов. А в праведности следует «подозревать» как раз таки рыбаков, поколениями терпеливо, смело и стойко трудящихся в море ради пропитания себя и своих близких, к которым они испытывают очень теплые и плодотворные чувства, едва ли отличающиеся от тех, что свойственны высшим идеалам христианской этики.

Наконец, «Рим — открытый город» являет собой тесную связь между идеалами веры, ценностями борцов за новое будущее Италии и культурно-нравственными установками неореализма. Мы видим на пленке и обращения к Всевышнему, и католическую церковь с ее убранством, и будни местного настоятеля, который исполняет, похоже, главную роль в картине. В ключевых по накалу сценах ясность ума, мужество, преданность и смирение в светском, гражданском смысле сплетаются со своими христианскими «синонимами» в единую героическую силу, сравниться с которой не может ни один враг по обе стороны от условной границы божественной сверхреальности и наличной действительности. Кроме того, именно через упование на Бога, на посмертную жизнь и торжество вечных ориентиров, превосходящих по глубине смысла и масштабу охвата все остальные, создатели фильма придают принципиальное звучание выдающимся чертам экранных характеров, их статическим и динамическим параметрам. Религия здесь преподносится и как скрепляющее звено между культурным наследием страны и хаосом современности: внутренние и внешние угрозы обществу появляются и исчезают, мирские надежды тлеют, сменяются поколения граждан и их правителей, историческая память из- гибается, каждый раз так или иначе пытаясь переосмыслить свое прошлое, а Рим все так же вечен (постоянен) и открыт для сердца того, кто готов впустить его в свою распахнутую навстречу всей боли и благоденствию человечества грудь.

Итак, в содержании и форме изучаемых нами фильмов взаимоотношения неореализма и религии весьма различны. Но объединяет их принципиальная сложность, накаленность этих отношений, ярое стремление к оформлению противоречий между насущным и непреходящим, личным и тотальным, интуитивным и догматическим, милосердным и корыстным, спасительным и искушающим, смиренным и отчаянным. Само по себе такое «поведение» религии в кадре излучает внутренний контраст, по сути, сочетая католические воззрения с языческими.

На противоречиях, без преувеличения, эпического масштаба неореалистическое кино базируется и в своих пространственногеографических характеристиках, в выбранных для кадров локациях. Как широко известно, именно это направление довело до совершенства и популяризовало натурные съемки: здесь персонажи живут в настоящих домах, ходят по обычным улицам под естественным освещением, ничем не отличаясь от оставшихся вне прицелов камер итальянцев. Постановка подлинности (это оксюморон, а значит, по определению тоже соткан из отрицающих друг друга явлений) настолько реконструк-тивна и динамична, что часто сравнивается и с псевдодокументальной, и с репортажной.

В случае с «Похитителями велосипедов» тема города как художественного и культурноисторического объекта (и даже субъекта), пожалуй, достигла предельного развертывания диаметральных смыслов и чувств. Рим велик, но убог; роскошен, но беден; вечен, но повседневен; монументален, но хрупок; степенен, но суетлив; благороден, но криминален; пылок, но безразличен. А мощнейший накал знаковых войн и катастроф не только создает сам собой эти противоречия, но и первым делом скрывает универсальные, присущие человечеству контрасты. В этом ракурсе Рим на кинематографическом полотне Витторио де Сики — не просто живописная кинематографическая локация, а культурно одухотворенное, притчевое средоточие богатого и многообразного опыта общественного бытия.

Действие фильма «Земля дрожит» разворачивается в ином поселенческом концепте — захолустной рыбацкой деревушке. Персонажи то и дело называют крупные итальянские города, но преподносят их как некий иной мир, куда вынуждены порой выбираться для удовлетворения насущных нужд. Если бы в кадре показывался город, режиссер мог бы обратить внимание на его изъяны, однако, вероятно, намеренно создается эффект отгороженности, камерности сицилийского местечка Ачи Трецца — трагедии эпического размаха могут происходить где угодно и с кем угодно. В картине Лукино Висконти неореализм ввиду своей осознанно репрезентативной роли предлагает безжалостный экскурс туда, где никто не бывал без специфической необходимости, где традиционный игровой кинематограф не найдет себе ни сюжетов, ни героев, ни планов. С другой стороны, теснота и естественность натуры позволяют рассчитывать на высокую чистоту эксперимента по реализации художественного замысла автора, что для стройного и доподлинного оформления коммунистического посыла его произведения выглядит органичным, единственно возможным решением.

Наиболее объемно, панорамно Рим с его культурно-историческими парадоксами и пестрой галереей социальных типов середины XX в. фиксируется камерами Роберто Росселлини — в фильме, который одним названием обнаруживает себя одновременно и беспристрастным документом эпохи, и печальноироничной открыткой, и драматическим «байопиком» о городе. Вместе с тем показана и уязвимость Рима: сколь бы ни был он необъятен во времени и пространстве, его можно подвести ко грани уничтожения, оккупировать и деструктурировать. Всей же страной, ее духом, прошлым и будущим завладеть в принципе нереально — именно в многоликой итальянской провинции, в лесах и горах, на пастбищах и виноградниках, на побережье веками произрастает, охраняется и крепнет генетический патриотизм, пылкость и жертвенность итальянцев, что способны раз за разом сло- вом и делом манифестировать свое право на политическую, религиозно-психологическую и социокультурную свободу. Потому-то условно внешняя, полевая, партизанская часть Рима выглядит в данном фильме как его необходимый, пусть и физически вытесненный элемент.

В трех исследуемых лентах, безусловно, место действия является несоизмеримо большим, чем географически или постановочно отграниченная территория. Сюжеты неореалистического кино возделываются и простираются в беспредельно великих идеалистических пространствах: мировой истории, общественных сознании и бытии, глобальной культуре, философских парадигмах и абсолютном Духе, где скрепляются воедино различные проекции реального мира индивидов, а конкретные атрибуты кадра переводятся в абстрактные, тотально значимые общности.

Наконец, остановимся на теме, комплементарной ряду рассмотренных выше — личность, индивид в неореалистическом кино. При примерно единообразном раскрытии этой темы в выбранных фильмах следует обратить внимание и на некоторые особенности. В «Похитителях велосипедов» во всех ролях заняты непрофессионалы, простые римские граждане. И поведение главного героя раз за разом демонстрирует зрителям, насколько трудно ему заниматься чуждой деятельностью и какая стойкость проявляется им, чтобы натурально прожить этот недюжинный вызов его сознанию, темпераменту и его судьбе. Получается, что съемочный процесс становится для таких «актеров» своего рода микромоделью актуального им мира, наполненного теми же злободневными проблемами, что и довлеют над их персонажами. Но занятые в кадре люди справляются с ролями, а их герои преодолевают препятствия, держатся из последних сил и, между прочим, до самого конца сохраняют основную сюжетную интригу. Значит, при всей вторичности индивида и индивидуальности в послевоенном итальянском обществе и его передовом кинематографе страдания и надежды, реальные обстоятельства жизни отдельно взятых бедняков предельно ценны и интересны. При этом сценаристы и режис- серы оказывают доверие самому индивиду, предоставляя ему быть дезориентированным страдальцем на экране.

В полотне «Земля дрожит» тоже заняты исключительно актеры-любители, однако здесь человек ничтожно мал и обреченно угнетен не перед лицом истории или военнополитических катаклизмов, а перед физической природой и эксплуатирующим его экономическим укладом. Отличается этот фильм от предыдущего и наличием любовных линий, однако изображены они в материалистическом ключе, с позиций классовых различий, без признания особой силы романтических чувств, что, разумеется, нехарактерно для почти всего кино, где как-либо репрезентируются отношения между полами. В своей картине Лукино Висконти довольно индифферентно трактует индивидуальное в человеке, постулируя его как часть и неизбежное последствие коллективного, социального, а значит — как маркер кризиса или прогресса общества.

«Рим — открытый город», напротив, предлагает зрителю колоритных героев, харизматично сыгранных профессиональными актерами, с нетривиальными комплексами черт характера и темперамента, сложными мотивировками и глубиной переживаний в кадре. Здесь личность может повлиять на общественные процессы, а индивидуальное в человеке, его воля понимаются как достаточная возможность противостояния насильственным, экспансивным общностям. Однако этим проявления суверенности индивидов и ограничиваются, руководящие же ими идеалы отнюдь не субъективны, они не отделяют, а сплачивают, мультиплицируют их усилия для достижения качественного скачка. Причем единение происходит не только между членами различных страт, но и целыми мировоззренческими системами, которые в иных условиях обычно обнаруживают принципиальную несочетаемость ряда своих черт. Однозначно показано в фильме и место, уготованное тяготами римских судеб лирике: едва распознав соответствующие мотивы, зрители вслед за персонажами картины вынуждены столкнуться с их разоблачением через манифестацию тщетности и даже губительности лирического.

* * *

Итак, социальная реальность может быть исследована через ее культурологическую концептуализацию, и одним из возможных инструментов подобного исследования является модель многослойности общественных объектов, явлений и систем, базирующаяся на теории речевых актов современного американского мыслителя Джона Серла. Данная методология наглядно отображает, каким образом различные социальные институты связывают зависящие от них факты реальности с остальными событиями и явлениями.

С помощью анализа наиболее известных и ярких образцов неореалистического кино выделены следующие сегменты социокультурной реальности, формирующие специфику ее репрезентации в произведениях, принадлежащих к исследуемому кинематографическому направлению: политический уклад (итальянское государство середины 1940-х гг. и особенности реализации им своей власти), семейно-межпоколенческая система отношений, религиозная жизнь (положение церкви и место духовной веры в сознании граждан), комплекс конституирующих городскую и провинциальную культуру феноменов, значение личности и индивидуальности в общественном бытии.

Отмеченная совокупность явлений отражена в творчестве режиссеров-неореалистов по-разному, однако всем рассмотренным картинам присущи следующие особенности: критика немощи и одновременной жестокости актуальной власти; идентификация создателей данных произведений и зрителей с переживающим бедствия народом; главенство общественного бытия, исторического контекста над вопросами семьи, брака, генетического родства; объемная противоречивость взаимосвязей религии и религиозных чувств с частной повседневностью рядовых граждан; глобально-философский формат звучания принципиальных для жизни человека в любое время тем; индифферентное отношение к лирическому в искусстве и обществе в противовес утверждению консолидации сил и интересов народа как источника формирования личностных аспектов каждого его представителя.

Проведенный в статье анализ, построенный на авторской методике моделирования отражения социальной реальности в итальянском неореализме 1940–1950-х гг., может быть использован для осуществления других исследований (например, сравнительного характера). Особый интерес для отечественной науки и культуры представляет сопоставление итальянского неореализма с развивавшимся параллельно кинематографом СССР, а также с рядом советских фильмов периода «оттепели», с большим опозданием впитавших эстетику противоречивого для идеологии сталинских времен европейского искусства. Такие сравнения кажутся перспективными в первую очередь потому, что способны выявить особенности как самой социальной реальности в тех или иных пространственно-временных условиях, так и форм ее художественного воплощения.

Pyotr V. NAZARETYAN

External Postgraduate Student,

Representation of Social Reality in the Cinema of Italian Neorealism:

Main Concepts and Features

Список литературы Репрезентация социальной реальности в киноискусстве итальянского неореализма: основные концепты и особенности

- Беспалова Ю. А. Феномен итальянского кино в мировом кинематографе // Молодой ученый. 2020. № 52 (342). С. 292–296.

- Гнездилова И. Н. Творчество Федерико Феллини (доминанта экзистенциального подхода к миру): дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 1999. 182 с.

- Гожанская И. В. Кино как объект культурологического исследования: дис. … канд. культурологии. Саратов, 2006. 166 с.

- Зимин А. Ю. Феномен смыслообразования в искусстве: дис. … канд. филос. наук. Тюмень, 2007. 150 с.

- Кириллова Н. Б. Кинематограф по Антониони: от неореализма к экранному экзистенциализму // Вестник ВГИК. 2022. Т. 14. № 2 (52). С. 100–111.

- Коробова С. Ю. Динамика переживания субъектов при воздействии культового кино: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Челябинск, 2022. 26 с.

- Кранк И. И. Философия итальянского неореализма (на материале пьесы Ж. П. Сартра «Затворники Альтоны» и ее экранизации Витторио де Сика) // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2009. № 4. С. 121–125.

- Кураш А. П. Особенности развития итальянского кинематографа в контексте культурно-исторической реальности конца XIX – первой половины XX века: дис. ... канд. культурологии. М., 2013. 224 с.

- Любин В. П. Эксперимент итальянской коммунистической партии в ХХ веке (1921–1991) // Рязановские чтения: материалы междунар. науч. конф. «100 лет Институту К. Маркса и Ф. Энгельса» (Москва, 21–23 апреля 2021 г.). М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2023. С. 173–186.

- Наумова Е. П. Партия действия и правительство переходного периода в Италии (июль-ноябрь 1945 г.) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2016. № 4. С. 114–138.

- Ощепкова В. М. Национальная политика Италии в середине ХХ века // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам LII Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 23 августа 2019 г.). Т. 16 (52). М.: Интернаука, 2019. С. 29–32.

- Перенижко О. А. Вторая мировая война и итальянский кинематограф: Роберто Росселлини // Современные проблемы гуманитарных наук в мире: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. заоч. конф. (Казань, 17 июня 2016 г.). Вып. 3. Казань: б. и., 2016. С. 8–10.

- Сиюхова А. М. Культурное наследие и культурно-историческое достояние: к вопросу о соотношении понятий // Актуальные вопросы науки и образования. 2022. № 2. С. 51–54.

- Храмов В. Б., Фролкина Т. Н. «Бренд территории» как понятие культурологии // Культурная жизнь Юга России. 2019. № 1 (72). С. 72–75.

- Черкасов Р. В. Взгляд ребенка в итальянском неореализме: на примере фильма Витторио де Сика «Похитители велосипедов» // Вояджер: мир и человек. 2018. № 10. С. 162–167.

- Gheller Е. Un cinema «fuoruscito». Esuli italiani in francia e ricezione del neorealismo // Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia. 2022. Vol. 6, № 12. С. 41–53.

- Parigi S. Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra. Venezia: Marsilio, 2014. 365 р.

- Searle J. The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1999. 59 р.