Репродуктивная способность экстразональных видов

Автор: Грибов Сергей Евгеньевич, Карбасникова Елена Борисовна, Карбасников Александр Алексеевич

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Биологические и сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Выполнена лесоводственно-таксационная характеристика лесных культур дуба черешчатого в условиях Вологодской области. Произведена оценка репродуктивной способности вида путем изучения биометрических показателей желудей и определения всхожести. Выполнена оценка естественного возобновления.

Ареал, экстразональный вид, лесные культуры, всхожесть, репродуктивная способность, адаптация, всходы, естественное возобновление

Короткий адрес: https://sciup.org/14998849

IDR: 14998849 | УДК: 630:631.53

Текст научной статьи Репродуктивная способность экстразональных видов

Экстразональные виды – это виды, которые произрастают за пределами своего основного ареала распространения [1]. Выходя за границы своего естественного распространения, они оказываются под влиянием комплекса экстремальных стрессовых экологических факторов среды, что значительно отражается на репродуктивном развитии растений.

При подведении итогов успешности интродукции древесных растений одним из основных критериев для оценки следует считать способность давать полноценное потомство [2, 3]. Поскольку вступление древесных растений в пору цветения, плодо- и семеношения обусловлено их генотипом и определено нормой ответной реакции самих растений на воздействие факторов окружающей среды.

В Вологодской области экстразональные виды представлены: дубом череш-чатым (Quercus robur), липой мелколистной (Tillia cordata), кленом остролистным (Acer platanoides), вязами гладким (Ulmus laevis) и шершавым (Ulmus glabra), бересклетом бородавчатым (Euonymus verrucosus), лещиной обыкновенной (Corylus avellana) и другими, северная граница ареала этих видов проходит по территории региона.

Цель наших исследований — изучение репродуктивной способности дуба че-решчатого как экстарзонального вида для Вологодской области.

Исследования проводились по общепринятым методикам: подбор пробных площадей — с учетом рекомендаций П.Н. Львова, П.Ф. Платова (1976), таксационные показатели — по методике Н.П. Анучина (1986), выделение типов леса и оценке естественного возобновления – по методике А.П. Добрынина, М.Г. Комиса-ровой (2012), оценка адаптации дуба черешчатого – по методике, изложенной Н.А. Бабичем, Е.Б. Карбасниковой, И.С. Долинской (2012), качество семян — по ГОСТ 130 56.8-97.

Объектом исследований явились три участка лесных культур дуба черешчато-го, отличающиеся друг от друга почвенными условиями, климатическими и орографическими характеристиками, породным составом и т.д.

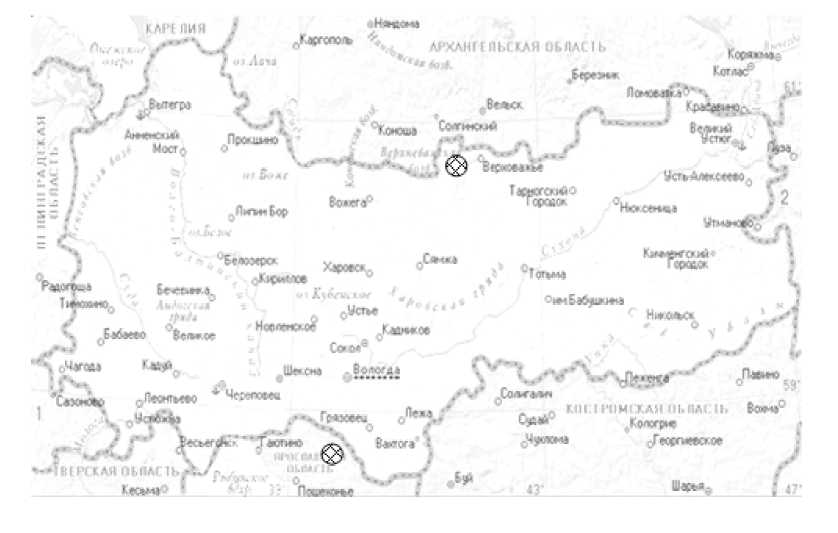

В средней подзоне тайги расположены участки культур №1 и №2, которые находятся на территории Верховажского района Вологодской области (рис. 1). Они отличаются друг от друга по рельефу и степени освещенности. Первый участок располагается в нижней части склона в пойме реки Кулой, а участок №2 — на открытом месте с возвышенным рельефом. Посадка осуществлялась сеянцами дуба, выращенными из семян, привезенных из Псковской области. Шаг посадки — 3 м.

В южной подзоне тайги расположен участок №3, находящийся на территории Грязовецкого района Вологодской области (рис. 1).

Лесные культуры дуба черешчтого создавали посадкой однолетних сеянцев, выращенных в постоянном питомнике Грязовецкого лесхоза, под меч Колесова без предварительной подготовки почвы. Лесокультурная площадь представляет часть рекультивированного карьера после добычи глины. Схема посадки: между рядами — 2 м, в ряду — 1,3 м, при этом густота культур составила 4 тыс. шт./га.

Еелггм

Ч-1Т01»

Нее 4

MMe: l*o»*e

КАП ПИЯ лрханппы:мя out

ПрО^ХИО

Ц«Тг

Ы»*

УсТ1Ало.С««0

Г«*Т004<0 Гора:»

Boiera"

. Люи Бор

Kiwarow Герое.»

.С»»*

>лро«е»

'Гсгомр

Бг-гмоо.

Ноеоесхо#

><*

Ш#Сн«

' Чсеепжа

Bw«L

С**'-'

Bwa» *

Ш*».;

KfWW-

Г ростр*

Jewveeo о»

^Лррнтмее п9а4^>

1 0®**°

■ "Гоиам Соепиры»

6»6мео Всжое

0Vctw

ГОТ»

Бтадхро чгкммсе

1 ^

:'*,> ■ о ’ У Притом

НмммР .Глета»» ^

Корам*: Колче13

Лонсы»!''ч „

' **^4»^ :. 1

..... ВтЖЖ V *

Рисунок 1. Районы расположения исследуемых участков

На участках лесных культур дуба черешчатого, расположенных в Верховаж-ском районе, до 2000 г. ежегодно проводились мероприятия по уходу за посадками в виде окашивания и рыхления почвы. В Грязовецком же районе в лесных культурах в течение первых трех лет были произведены уходы путем прополки сорняков и рыхления почвы, а по мере появления нежелательных лиственных пород — рубки ухода. Лесоводственно-таксационная характеристика культур дуба черешчато-го приведена в табл.1.

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика лесных культур дуба черешчатого

|

Z >z го ь го Z о го d о Е |

О) га и о |

го и ь Z V |

ф ь и га a м о 03 |

Средние |

ь Z о |

го и Е |

Полнота |

» Е ГО <0 m Z |

||

|

Z га 1-о и |

Z и F V го Z |

го о Е < Z |

к го V ь Z и о ь |

|||||||

|

Us и; т d ф Q-и |

Участок № 1 |

|||||||||

|

9Д1К |

Дуб |

28 |

7 |

11 |

IV,0 |

Д тав. |

10,40 |

0,68 |

45 |

|

|

Кедр |

9 |

15 |

0,89 |

0,05 |

5 |

|||||

|

Итого |

11,29 |

0,73 |

50 |

|||||||

|

Участок № 2 |

||||||||||

|

8Д1К1Лп |

Дуб |

28 |

6 |

11 |

IV,0 |

Д тав. |

8,34 |

0,60 |

32 |

|

|

Кедр |

7 |

12 |

0,95 |

0,08 |

4 |

|||||

|

Липа |

7 |

13 |

0,82 |

0,04 |

4 |

|||||

|

Итого |

10,11 |

0,72 |

40 |

|||||||

|

К ГО т 2 |

Участок № 3 |

|||||||||

|

10Д+Е |

Дуб |

38 |

14 |

18 |

II,0 |

Д тав. |

11,90 |

0,50 |

91 |

|

|

Ель |

8 |

10 |

1,24 |

0,05 |

5 |

|||||

|

Итого |

13,14 |

0,55 |

96 |

|||||||

Анализируя полученные данные, мы видим, что насаждения дуба черешчатого в 38-летнем возрасте из южной подзоны тайги значительно превосходят лесные культуры, созданные в средней. По высоте они больше в 2 раза, а по диаметру в — 1,6 раза. В свою очередь это значительное превосходство отразилось на общем запасе древесины, который в южной подзоне составил 96 м3/га, что в 2,1 раза больше, чем сформировавшийся запас древесины в средней подзоне тайги (среднее по 2 участкам 45 м3/га).

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что суровые условия зимы (в частности поздневесенние заморозки, которые в Верховажском районе заканчиваются лишь 25-27 мая) ограничивают возможность распространения дуба череш-чатого на север Вологодской области.

Цветение – это одна из начальных стадий развития репродуктивных органов цветковых растений, во время которой происходит опыление и оплодотворение. Кроме того, цветение и плодоношение древесных растений в новых условиях являются лучшим показателем того, что эти условия полностью отвечают жизненным потребностям культивируемых растений.

Дуб является ветроопыляемым растением и цветет до распускания листьев. В условиях Вологодской области этот период приходится на конец мая [4]. В то время, когда у растений дуба распускаются почки, цветут и опыляются цветки, необходимо большое количество жизнеспособной пыльцы. Устойчивость пыльцы в это время сильно зависит от метеорологических условий. В конце мая в таежной зоне могут наблюдаться поздние весенние заморозки. Если во время цветения температура воздуха от -0,20С до -0,50С продержится в течение 1-2 часов, пылинки темнеют, снижается способность прорастания пыльцы. Всхожесть ее падает до 30-32 %. При воздействии температуры –1,50С в течение 5 часов мужские сережки повреждаются полностью. Менее чувствительны завязи, достигшие размера булавочной головки и плодоножками в 1,5—3 см. На них не действуют даже заморозки с температурой -3,50С, продолжавшиеся в течение 4-5 часов. Наиболее благоприятны для цветения следующие условия погоды: температура воздуха около 80С, относительная влажность 20-30 %, скорость ветра 1-1,5 м/сек, отсутствие осадков [5]. Тот факт, что растения дуба черешчатого в Вологодской области цветут и образуют плоды, свидетельствует о том, что в период опыления климатические условия являются близкими к оптимальным.

Древесные растения на первых этапах жизни проходят ювенильную стадию, в течение которой они не образуют цветов. После завершения этой стадии они становятся способными к цветению, и эта способность сохраняется как периодическое (сезонное) явление. Длительность ювенильного периода значительно варьируется среди видов. На изучаемых участках лесных культур дуба черешчатого все растения вступили в стадию плодоношения.

Огромное практическое значение для регулирования заготовки семенного материала и установления времени содействия естественному возобновлению имеет значение сроков опадения желудей в конкретном географическом районе. Процесс опадения желудей у дуба растягивается на длительный срок. Длительность периода опадения желудей в значительной степени определяется различными факторами внешней среды (температура воздуха в вегетационный период, количество солнечных дней, влажность воздуха, почвенно-грунтовые условия, биотические факторы и др.). Обычно эти факторы действуют не раздельно, а комплексно. Наблюдения показали, что чем теплее лето, тем скорее созревают желуди и тем раньше начинается их опадение. Наоборот, холодное и дождливое лето предопределяет более позднее созревание желудей, а их опадение в таком случае продолжается до поздней осени. При жаркой и сухой погоде развитие основной массы желудей прекращается, и они опадают невызревшими в июле-августе. В обычные по климатическим условиям годы сначала опадают недозрелые, поврежденные и больные желуди, непригодные для использования в качестве посадочного материала.

Сбор желудей для установления биометрических показателей производился на всех обследованных участках под пологом древостоя с земли в первой половине октября, когда опадает наибольшее количество семян высокого качества.

Первым этапом исследования качества плодов является изучение их морфометрических показателей. В камеральных условиях отобран средний образец, что позволило определить значения длины, ширины и толщины плодов и затем рассчитать объем семян. Чем крупнее семена и чем больше масса их 1000 шт., тем больше запасных питательных веществ накоплено растением.

Все желуди имеют темно-коричневую, блестящую окраску плодов. Наиболее высокие биометрические показатели имеют желуди, собранные в южной подзоне тайги (табл. 2). Так по длине они превосходят на 16,2 %, по ширине на — 13,4 %, по толщине на — 15,7 %, а по объему — на 33,9 %. Достоверность различий при 95 % точности по данным показателям выявлена (длина — tф=5,0, ширина — tф=5,5, толщина — tф=5,2, объем — tф=5,0 при tst=2,1).

Таблица 2. Биометрические показатели семян

|

Подзона тайги |

Средние |

Масса 1000 шт., г |

|||

|

длина, мм |

ширина, мм |

толщина, мм |

объем, мм3 |

||

|

Средняя |

2,33±0,08 |

1,42±0,04 |

1,40±0,04 |

2,53±0,20 |

4838,53±121,48 |

|

Южная |

2,78±0,05 |

1,64±0,02 |

1,66±0,03 |

3,83±0,17 |

5165,18±135,70 |

В связи с тем, что от количества питательных веществ зависит рост проростков, важную роль при определении качеств семян играет их масса.

Вследствие большего размера семян дуба черешчатого, произрастающего в южной подзоне тайги, масса 1000 шт. семян так же оказалась выше и составила 5165,18 г, что больше на 6,3 % чем из у деревьев из средней подзоны. Это можно объяснить менее благоприятными условиями Верховажского района. Однако при статистической обработке полученных данных достоверность различий не выявлена (tф=1,79 при tst=2,1).

На всех участках сформировались семена по размерам и массе выше приведенных в справочной литературе данных (средняя масса 1000 шт. семян дуба — 3,0-4,5 кг) [6].

В связи с продолжительностью жизни семян возникает необходимость проверки их качества. Знание процента всхожести семян необходимо не только в исследованиях условий их хранения, но и для того, чтобы определять нормы высева, а в нашем случае еще и являются показателем успешной акклиматизации.

При определении лабораторной всхожести семян дуба их помещали во влажный песок и на 20 день определяли количество появившихся ростков. Для определения посевной всхожести семена высевали в бороздки. С глубиной заделки 5 см. В качестве предварительной обработки их предварительно намачивали в течение 24 ч. Надо отметить, что семена высевали через 3 дня после сбора, т.к. хранению они не подлежат. Согласно ГОСТ 130 56.8-97 семена дуба черешчатого, имеющие лабораторную всхожесть 85 % и более относятся к 1 классу качества.

В нашем случае семена, собранные со всех исследуемых участков, имеют 1 класс качества. Лабораторная и посевная всхожесть оказалась наибольшей у семян, заготовленных в южной подзоне тайги (табл. 3).

Таблица 3. Качество семян

|

Подзона тайги |

Всхожесть, % |

|

|

лабораторная |

посевная |

|

|

Средняя |

90 |

75 |

|

Южная |

95 |

88 |

При изучении адаптации древесных растений в новых для них условиях одним из важнейших показателей является возможность давать потомство. Е.В. Вульфом предложена шкала, согласно которой считается, что акклиматизация вида прошла успешно, если растения, достигающие степени созревания семян могут самостоятельно размножаться в пределах участка.

Успешность естественного семенного возобновления дуба зависит от климатических особенностей подзоны, периодичности плодоношения, урожая желудей, состава и полноты насаждений. Согласно «Руководству по лесовосстановлению и лесоразведению …», естественное семенное возобновление считается удовлетворительным, если во влажных и пойменных дубравах на 1 га встречается не менее 2 тыс. шт. экземпляров подроста дуба [8].

Характеристика семенного возобновления дуба черешчатого в условиях Вологодской области на изучаемых объектах приведена в табл. 4. На всех исследуемых территориях растения дуба черешчатого вступили в стадию плодоношения и на участках встречаются всходы.

Таблица 4. Оценка естественного возобновления дуба черешчатого

|

Подзона тайги |

Номер участка |

Количество всходов, шт./га |

Высота, м |

|

Средняя |

1 |

2 600 |

0,14 |

|

2 |

12500 |

0,17 |

|

|

среднее |

7550 |

0,16 |

|

|

Южная |

3 |

1800 |

0,12 |

На участке лесных культур №2, который расположен на возвышенности и имеет низкое проективное покрытие растений в напочвенном покрове, отмечено наибольшее количество всходов, в то время как на участке №1 всходов меньше почти в 5 раз и семян под пологом древостоя не обнаружено. Подобное отмечают А.П. Добрынин и М.Г. Комисарова [4], которые изучали дубравы естественного происхождения. Данное явление они объясняют тем, что желуди могут поражаться долгоносиком, уничтожаться птицами, кабанами и другими животными. На участке лесных культур №3, который расположен в южной подзоне тайги, возобновление неудовлетворительное, основной причиной этому является наличие толстой лесной подстилки. Кроме этого многочисленные наблюдения показывают, что чем беднее почва, тем больше количество самосева на единице площади. На более богатых задернелых почвах центральных районов России процесс естественного возобновления хозяйственно ценными породами затруднен. Как правило, здесь происходит смена хвойных мягколиственными породами. Почвы с севера на юг улучшаются, а ход естественного возобновления ценными породами ухудшается с севера на юг [9].

Анализируя полученные результаты, мы видим, что в условиях Вологодской области в южной подзоне тайги формируются лесные культуры значительно превосходящие по всем таксационным показателям аналогичные культуры расположенные в средней подзоне тайги.

Кроме этого выявлено, что дуб черешчатый (являющийся экстразональным видом для Вологодской области) проходит все стадии онтогенеза и дает полноценные семена, все это свидетельствует о его адаптации.

Размеры семян и их масса на всех участках выше показателей, приведенных в справочной литературе (средняя масса 1000 шт. семян дуба 3,0-4,5 кг). Семена, собранные со всех исследуемых участков, имеют 1 класс качества.

В средней подзоне тайги количество всходов оказалось выше, там оно оценивается как удовлетворительное, а в южной подзоне тайги — неудовлетворительное, основной причиной этому является наличие толстой лесной подстилки.

Список литературы Репродуктивная способность экстразональных видов

- Львов, П.Н. Лесная типология на географической основе/П.Н. Львов, Л.Ф. Платов. -Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во, 1976. -195 с.

- Соколова, Е.Б. Древесная растительность в Юго-Западном интродукционном районе: автореф. дис.. канд. с.-х. наук. -Архангельск: С(А)ФУ, 2010. -19 с.

- Бабич, Н.А. Интродуценты и экстразональные виды в антропогенной среде (на примере г. Вологды)/Н.А. Бабич, Е.Б. Карбасникова, И.С. Долинская. -Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012. -184 с.

- Добрынин, А.П. Самые северные дубравы России/А.П. Добрынин, М.Г. Комисарова. -Вологда, 2012. -188 с.

- Гельтман, В.С. Роль экстремальных условий в фитоценотической устойчивости видов-лесообразователей/В.С. Гельтман//Всесоюзное совещание по вопросам адаптации древесных растений к экстремальным условиям среды. -Петрозаводск, 1981. -С. 25-26.

- Карбасникова, Е.Б. Оценка репродуктивной способности дуба черешчатого в городе Вологде/Е.Б. Карбасникова, Д.М. Корякина, К.А. Бенгардова//Заметки ученого. -№10. -С.45-48.

- ГОСТ 130 56.8-97 Семена деревьев и кустарников. Методы определения доброкачественности. -Минск, 1995. -12 с.

- Руководство по лесовосстановлению и лесоразведению в лесной, степной, сухостепной и полупустынной зонах Европейской части РФ. -1993. -91 с.

- Анучин, Н.П. Проблемы лесопользования/Н.П. Анучин. -М.: Лесная промышленность, 1986. -264 с.