Репродуктивные установки молодых семей: факторы и условия реализации (по материалам углубленных интервью)

Автор: Короленко Александра Владимировна, Калачикова Ольга Николаевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Задача обеспечения воспроизводства населения - одна из ключевых с точки зрения обеспечения национальной безопасности. В условиях старения материнства важнейшим объектом демографической политики становится молодая семья, поскольку именно благополучная полная детная семья является главным ресурсом не только количественных, но и качественных параметров человеческого капитала. В статье проведен анализ репродуктивных установок молодых семей и факторов их реализации. Выявлено, что в среднем молодые люди ориентированы на создание семьи и малодетность. Фиксируемая нереализация репродуктивных намерений (желаемое число детей больше ожидаемого) обусловлена материально-экономическим положением семьи, неопределенностью (рискогенностью) будушего, внутрисемейных отношений. Формирование репродуктивных установок молодежи существенно зависит от примера родительской семьи, качества детско-родительских отношений и ближайшего окружения. С большой вероятностью малодетность воспроизводит малодетность, а у детей из средне- и многодетных семей могут быть разные ориентации на детность. Репродуктивные установки увязаны с брачными. Как правило, ориентация на легитимный счастливый брак подкрепляется желанием иметь детей. Вариант детоцентристских мотивов представлен у девушек, проявляется в желании «иметь большую семью, много детей», что несколько смещает фокус приоритетности внутрисемейных отношений. Значимость жилищного вопроса, обеспечения себе и детям достойного уровня жизни определяется тем, что нерешенность этих проблем детерминирует рождение первенца, сокращая шансы даже желательной средне- и многодетности. Необходима государственная поддержка молодых семей, несмотря на различия в оценках ее эффективности. Разница кроется в определении наиболее желательных механизмов - это либо прямая поддержка в виде пособий, льгот и т. д., либо создание условий для воспитания детей (доступная качественная социальная инфраструктура) и возможность достойного заработка. На сегодняшний день молодая семья нуждается в государственном зшастии, и, несомненно, ее потребности должны учитываться в демографической политике страны.

Молодая семья, репродуктивные установки

Короткий адрес: https://sciup.org/147237365

IDR: 147237365 | УДК: 314.375+316.356.2

Текст научной статьи Репродуктивные установки молодых семей: факторы и условия реализации (по материалам углубленных интервью)

В 2020 году естественная убыль населения России превысила 700 тыс. человек и оказалась почти в два раза больше, чем в 2019 году (317,2 тыс. человек), приблизившись к масштабам естественной убыли в начале 2000-х гг. По сравнению с 2014 годом, когда были отмечены самые высокие за предшествующие ему два десятилетия показатели рождаемости, в 2020 году общее число рождений в стране сократилось более чем на 500 тыс., а суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,8 до 1,5 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста. При этом наблюдается тенденция старения материнства: средний возраст матери при рождении ребенка в России вырос с 25,8 года в 2000 году до 28,8 года в 2020 году (Ша-бунова и др., 2021).

Важным «демографическим резервом» с точки зрения решения демографических проблем (Чернова, 2010) признаётся молодая семья. Так, в рамках Концепции государственной политики в отношении молодой семьи, утвержденной Минобрнауки России в 2007 году, молодая семья была выделена в качестве особого типа семьи, по отношению к которому должна проводиться политика государства1. Оказание государственной помощи молодым семьям в дальнейшем было включено в перечень задач Концепции государственной семейной политики на период до 2025 года, утверждённой в 2014 году2, и направлений реализации молодежной политики, отраженных в Федеральном законе РФ «О молодежной политике в Российской Федерации», принятом в 2020 году3.

Среди специфических особенностей молодой семьи исследователи выделяют нестабильность внутрисемейных отношений (высокий уровень разводов), освоение новых социальных ролей (супругов, родителей), наличие специфических проблем – финансовых и жилищных, повышенные финансовые потребности в связи со становлением семейной жизни, в том числе с необходимостью приобретения собственного жилья и обустройства быта (Чернова, 2010; Ростовская, 2014). Уязвимое положение молодой семьи как с точки зрения материального положения, так и с позиции стабильности брака, с одной стороны, и её высокий демографический потенциал, с другой стороны, обусловливают востребованность и актуальность изучения установок молодых семей в отношении деторождения и определяющих их факторов.

Цель нашего исследования заключалась в изучении репродуктивных установок молодых семей, выявлении их факторов и условий реализации по результатам серии углублённых личных интервью с представителями данной категории семей. Обозначенный вид качественного социологического исследования позволяет не только оценить репродуктивные установки и планы молодых семей, но и выявить их глубинные факторы и предпосылки, в том числе жизненный опыт родительской семьи, объяснить «истоки» формирования репродуктивного поведения (Ростовская и др., 2021с).

Теоретические аспекты исследования

Подходы к трактовке понятия «молодая семья» . Как отмечает Ж.В. Чернова, в западной социологической литературе в качестве самостоятельной категории понятие «молодая семья» не используется. Анализ социальнопсихологических, экономических проблем, с которыми сталкиваются супруги в первые годы семейной жизни, как правило, осуществляется в рамках исследований этапов жизненного цикла семьи (family life cycle) или «семейного жизненного курса» (family life course). Разные модели социальной политики западных стран также не оперируют данной категорией, не рассматривают молодую семью (пару, где возраст супругов не превышает 30 лет) в качестве особого объекта социальной и семейной политики (Чернова, 2010). Именно поэтому мы обратимся к отечественному опыту выделения критериев определения молодой семьи.

Категорией «молодая семья» чаще всего оперируют в рамках исследований в области социологии семьи и демографии, социальной психологии и педагогики, а также в стратегических, программных и иных нормативно-правовых документах, регламентирующих вопросы социально-демографической, семейной и молодёжной политики. Общими критериями для всех сложившихся подходов к интерпретации молодой семьи являются факт официальной регистрации брака и возраст супругов (табл. 1). Чаще всего верхним возрастным порогом для членов молодой семьи выступает возраст 30 лет, однако для участников жилищных программ он выше и достигает 35 лет (Ростовская, 2014).

В работах ряда исследователей-демографов, социологов и педагогов, в некоторых государственных документах, отражающих задачи молодежной политики, например в «Основных направлениях государственной молодежной политики в РФ» от 1993 г., в качестве обязательного критерия молодой семьи обозначается стаж совместной жизни супругов . В трудах отечественных социологов Е.М. Зуйковой и Н.В. Кузнецовой, а также в направлениях государственной молодежной политики в РФ продолжительность совместной жизни молодых супругов ограничивается тремя годами. Однако в семьях, где есть дети, продолжительность брака не учитывается. Остальные исследователи определяют длительность совместной жизни супругов в молодой семье до 5 лет.

Часть ученых к критериям определения молодой семьи относят очерёдность брака , а именно тот факт, что у обоих молодых супругов брак является первым (Т.К. Ростовская, Т.А. Гурко, М.С. Мацковский, И.В. Гребенников, Л.В. Ковинько, Е.М. Зуйкова, Н.В. Кузнецова, И.П. Каткова).

Примечательно, что в концептуальных и иных нормативно-правовых документах дополнительно оговариваются критерии состава молодой семьи по наличию в ней супружеской пары (полные/неполные) и наличия в семье детей , что, вероятно, связано с определением статуса нуждающихся в поддержке.

В нашем исследовании под молодой семьёй понимается семья, в которой оба супруга в возрасте до 35 лет состоят в первом официально зарегистрированном браке, имеют ребенка (детей) или планируют их рождение .

Таблица 1. Подходы к определению молодой семьи

|

Критерии |

Определение молодой семьи |

Автор(ы), источники |

жизни |

Супружеские отношения молодых людей в первые 5 лет совместной жизни |

Б.Ц. Урланис |

|

Семья со стажем брака до 5 лет и возрастом супругов не выше 30 лет |

А.И. Антонов |

|

(первый брак) |

Семья, где супруги состоят в первом зарегистрированном браке, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст супругов увеличивается до 35 лет) |

Т.К. Ростовская |

жизни

(первый брак) |

Семья со стажем совместной жизни до 5 лет включительно, в которой супругам не более 30 лет, и они состоят в первом браке |

Т.А. Гурко, М.С. Мацковский, И.В. Гребенников, Л.В. Ковинько |

|

Семьи со стажем совместной жизни до 3 лет, где оба супруга состоят в первом браке и не достигли 30-летнего возраста |

Е.М. Зуйкова, Н.В. Кузнецова |

|

|

Семьи, в которых оба супруга не старше 29 лет, длительность брака не более 5 лет, оба супруга состоят в первом браке |

И.П. Каткова |

|

|

Семьи в первые три года после брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли возраста 30 лет |

Основные направления государственной молодежной политики в Российской Федерации (утратили силу с 10 января 2021 г.)* |

(есть/нет) |

Полная семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, или неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей |

Концепция государственной политики в отношении молодой семьи** |

|

Молодая семья, в т. ч. молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет |

Федеральная целевая программа «Жилище». Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»*** |

|

|

Лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно |

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»**** |

|

|

Семья, в которой оба супруга моложе 30 лет, а также неполная семья с детьми, в которой мать или отец не достигли 30-летнего возраста |

С.Б. Денисов |

Исследования репродуктивных установок молодых семей . В западных странах исследования репродуктивных установок ведутся в рамках теории планируемого поведения , основы которой заложили в своих трудах Айзен и Фишбейн (Ajzen, Fishbein, 1980). При этом установки населения в отношении деторождения (или так называемые репродуктивные намерения) зачастую рассматриваются в неразрывной взаимосвязи с фактической рождаемостью и фертильностью (Coombs, 1979; Westoff, 1990; Bongaarts, 2001; Morgan, 2001; Morgan, Rackin, 2010; Testa et al., 2011; Philipov, 2009).

Основным подходом к исследованию репродуктивных установок в отечественной социологии и социальной демографии выступает концепция потребности семьи в детях4 (Борисов, 1976; Дарский, 1972; Дарский, 1979; Синельников, 1989; Архангельский, 2006). Под репродуктивными установками в рамках этого подхода понимаются психические состояния личности, обусловливающие взаимную согласованность разного рода действий, характеризующихся положительным или отрицательным отношением к рождению определенного числа детей5. Потребность в детях численно выражается через систему трех показателей – идеальное, желаемое и ожидаемое число детей. Идеальное число детей – когнитивная компонента репродуктивной установки (ориентация на социальные нормы), желаемое – когнитивно-эмоциональная компонента, ожидаемое – практическая компонента (установка действия) (Борисов, 1976). В зарубежной практике исследования репродуктивных намерений применяются аналогичные показатели, однако первый подвергается наибольшей критике. Так, например, по мнению нидерландского демографа Д. Ван де Каа, идеальное число детей носит более абстрактный характер, поэтому слабо связано с фактическим опытом деторождения (Van de Kaa, 2001). Показатель желаемого числа рождений лучше всего отражает индивидуальную потребность в детях, однако признается слабым предиктором реальной рождаемости, поскольку предпочтения в отношении желаемого числа детей могут меняться в течение жизни (Van Peer, Rabusic, 2008; Heiland et al., 2008). В странах с низкой рождаемостью желаемое число детей всегда будет больше фактического при незначительных колебаниях разницы между ними (Тындик, 2012). Показатель ожидаемого числа рождений признается более стабильным и надежным как зарубежными исследователями (Philipov, 2009), так и отечественными учеными (Андреев, Бондарская, 2000). Как отмечает А.О. Тындик, репродуктивные установки, измеренные через желаемое и ожидаемое число детей, в странах с рождаемостью ниже уровня простого воспроизводства населения (к которым относится Россия) задают верхнюю планку фактической рождаемости (Тындик, 2012).

Репродуктивные установки молодых семей в рамках отечественной демографической науки в разное время изучались А.Г. Волковым (Волков, 1986), В.А. Беловой и Л.Е. Дарским (Белова, Дарский, 1972; Белова, 1975; Дар-ский, 1979), В.А. Борисовым (Борисов, 1976), А.Г. Вишневским6, В.Н. Архангельским (Архангельский, 2006), А.О. Тындик (Тындик, 2012) и др., в рамках социологии семьи – А.Г. Харчевым (Харчев, 1979), С.И. Голод (Голод, 1998), М.С. Мацковским и Т.А. Гурко (Гурко, 1985; Мацковский, Гурко, 1986a; Мацковский, Гурко, 1986b), А.И. Антоновым и В.М. Медковым7, В. Зотиным (Зотин, Мытиль, 1987), И.Ф. Дементьевой (Дементьева, 1991), И.П. Мокеро-вым и А.И. Кузьминым (Кузьмин, 1986a; Кузьмин, 1986b; Мокеров, Кузьмин, 1990; Кузьмин, 1993), А.В. Поймаловым8 и др.

Факторы репродуктивных установок молодых семей . Анализ российских исследований, посвященных детерминации репродуктивных установок молодых семей, позволил объединить выделяемые в них факторы репродуктивных предпочтений в пять групп (табл. 2) .

Таблица 2. Факторы репродуктивных установок молодых семей в отечественных исследованиях

|

Группа факторов |

Фактор |

Исследователи |

|

Брачно-семейные характеристики родительской семьи |

Пример родительской семьи, в частности число детей в родительской семье |

Т.Е. Сафонова, И.Ю. Родзинская, О.В. Гришина, И. Осипова |

|

Характер взаимоотношений членов семьи, общие семейные ценности |

А.И. Кузьмин, А.И. Антонов, А.В. Жаворонков и С.И. Малявин, Т.В. Кузьменко |

|

|

Ценностные ориентации супругов |

Ценности семьи и брака, детей и детного образа жизни (в т. ч. соотношение семейных ценностей (брак, дети) с внесемейными ценностями – саморазвития (образование, карьера), досуга, материального благополучия, личной свободы) |

А.И. Антонов, А.Б. Синельников, В.М. Карпова и др., В.Н. Архангельский, Н.В. Зверева, С.Н. Варламова, А.В. Носкова, Н.Н. Седова |

|

Социальнодемографические характеристики молодой семьи (супругов, детей) |

Территория проживания (городская/сельская местность) |

В.М. Медков, В.А. Белова, Л.Е. Дарский, В.Н. Архангельский, И. Осипова, В. Зотин и А. Мытиль, Г.Ф. Кравцова, М.В. Плешакова, В.Н. Архангельский, А.О. Тындик |

|

Возраст супругов (разница в возрасте) |

||

|

Уровень образования супругов |

||

|

Этническая принадлежность супругов |

||

|

Религиозная принадлежность |

||

|

Количество и пол имеющихся детей |

||

|

Матримониальное поведение и стабильность семьи |

Характер взаимоотношения супругов и удовлетворенность браком, стабильность семьи |

А.И. Кузьмин, В.Н. Архангельский, М.С. Мацковский, Т.А. Гурко |

|

Возраст вступления в брак |

И.П. Каткова, В.А. Белова, Л.Е. Дарский, В.Л. Красненков, Н.А. Фролова, В.Н. Архангельский |

|

|

Отношение к регистрации брака |

||

|

Социальноэкономическое положение семьи |

Уровень жизни семьи |

И.П. Каткова, А.И. Кузьмин, Г.Ф. Кравцова, М.В. Плешакова, Е.М. Андреев, Г.А. Бондарская и Т.Л. Харькова, В.Н. Архангельский, Т.К. Ростовская, Е.Н. Васильева |

|

Жилищные условия семьи |

В.М. Добровольская, И.П. Каткова, В.Н. Архангельский |

|

|

Государственная социально-демографическая и семейная политика в отношении молодых семей |

В.Н. Архангельский, Н.Г. Джанаева, Т.К. Ростовская, О.В. Кучмаева, Т. Малева, А. Макаренцева, Е. Третьякова, А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, И. Осипова, Е. Бороздина, Е. Здравомыслова, А. Темкина |

Составлено по: (Сафонова, 1982; Родзинская, 1986; Гришина, 2008; Осипова, 2020; Кузьмин, 1986а; Антонов и др., 2005; Кузьменко, 2010; Архангельский, 1987; Архангельский; 2006; Архангельский и др., 2005; Варламова и др., 2006; Медков, 1986; Белова, Дарский, 1972; Зотин, Мытиль, 1987; Кравцова, Плешакова, 1991; Тындик, 2012; Кузьмин, 1986b; Кузьмин, 1993; Гурко, 1985; Мацковский, Гурко, 1986b; Каткова, 1971; Каткова, 1973; Красненков, Фролова, 1984; Кравцова, Плешакова, 1991; Андреев и др., 1998; Архангельский и др., 2021; Добровольская, 1974; Архангельский, Джанаева, 2014; Ростовская и др., 2021а; Малева и др., 2017; Шабунова, Калачикова, 2013; Бороздина и др., 2012); Сходство и различие ценностных ориентаций мужей и жён по результатам одновременного опроса супругов (2021) / под. ред. А.И. Антонова. М.: Перо. 240 с.

Фактором репродуктивных установок российского населения, требующим отдельного осмысления, выступила пандемия новой коронавирусной инфекции. Несмотря на новизну данного вопроса и неполную его изученность, имеющиеся отечественные исследования подтверждают факт негативного воздействия пандемии COVID-19 на репродуктивные планы россиян, выражающегося, в частности, в откладывании рождений мо- лодым населением (в возрасте до 35 лет), что грозит сокращением показателей итоговой рождаемости (Макаренцева, 2020). Это подтверждает и мнение Н.Е. Русановой о том, что социально-экономическая неопределенность в период пандемии заставляет супружеские пары отложить любые долгосрочные инвестиции, ярким примером которых являются дети, и тем самым еще больше снизить рождаемость (Русанова, 2020).

Методологические аспекты исследования

По итогам первой волны Всероссийского социологического опроса «Демографическое самочувствие регионов России», проведённого методом массового анкетного опроса в конце 2019 – начале 2020 года (общий объем выборочной совокупности составил 5616 человек), были изучены репродуктивные установки населения страны, в том числе его разных социально-демографических групп (Ростовская и др., 2021d).

В статье представлены результаты второго этапа Всероссийского социологического исследования «Демографическое самочувствие регионов России», проведенного в 2021 году в рамках реализации проекта № 20-18-00256 «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России» при поддержке РНФ.

Метод исследования – глубинное личное интервью (метод отбора информантов – целенаправленный, метод «снежного кома»). Проектирование выборки (целенаправленый метод отбора) осуществлялось посредством рекрутинга информантов через социальные сети (как личные социальные связи, так и интернет-со-общества в социальных сетях) (Ростовская и др., 2021b). В выборку включены представители молодых семей, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет, состоят в браке и планируют рождение детей. В ходе интервью опрошено 17 информантов в республиках Башкортостан и Татарстан, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Московской, Свердловской, Нижегородской областях, Ставропольском крае.

Все информанты из материально благополучных семей, независимо от принадлежности к социальному и профессиональному слою (уровень материального благополучия информантов – медианный по региону). Анализ проводился в логике исследовательских вопросов , отраженных в гайдах для данной группы информантов с параллельным поиском вероятных региональных различий.

Основные результаты и их обсуждение

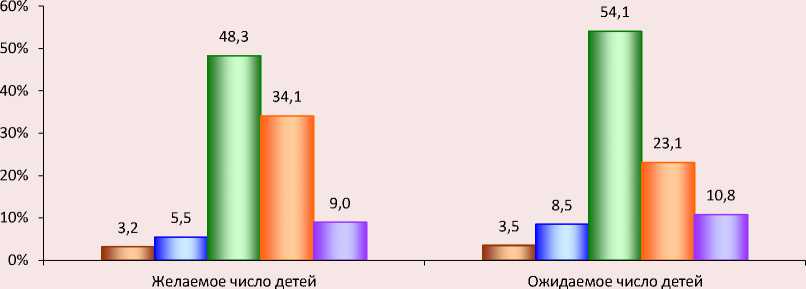

Согласно данным первой волны Всероссийского социологического опроса «Демографическое самочувствие регионов России», среди состоящих в браке молодых респондентов (17–29 лет) как в отношении желаемого (т. е. при наличии всех необходимых условий), так и ожидаемого (реально планируемого) числа детей преобладают установки на рождение двоих детей (рисунок). Однако если при наличии всех необходимых условий каждый третий семейный респондент в возрасте 17–29 лет выразил желание завести трёх и более детей (34%), то реально планируют быть многодетными лишь 23% представителей данной категории, что свидетельствует о серьёзных барьерах на пути реализации потребности в многодетности. В то время как удельный вес планирующих малодетность на 9 п. п. выше, чем в случае желающих родить 1–2 детей даже при наличии необходимых условий (63% против 54%).

Распределение ответов молодых респондентов (17–29 лет), состоящих в официальном браке, о желаемом и ожидаемом числе детей, %

□0 □1 □2 □ 3 и более □ трудно сказать

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Демографическое самочувствие России», 2020 год (N = 351).

Согласно данным углублённых интервью, среди молодых семейных респондентов встречается два типа репродуктивных установок (планов): малодетные (рождение 1–2 детей) и многодетные (рождение 3 и более детей).

Часть информантов, планирующих рождение небольшого числа детей (1–2 ребёнка), признаются, что при наличии всех необходимых условий (желаемое число детей) хотели бы иметь большее количество детей в семье , что свидетельствует об изначальной потребности в многодетности:

– «Планируем 2 детей. Но если возможности позволяют – больше, если нет показаний по здоровью. Я думаю, что не один. Потому что, если будет один, возможно, он вырастет эгоистом...» ( муж., 22 года, женат, детей нет (ждут ребёнка), 2 детей в родит. семье, студент вуза, Ивановская обл. );

– «Идеальное для нас количество детей – это двое. Если бы у нас было все необходимое, то мы хотели бы иметь троих детей» (жен., 22 года, замужем, детей нет, 4 детей в родит. семье, студентка вуза, Московская обл.) ;

– «Ну, двоих хотелось бы, конечно. Желание есть, но по возможности уже там будем смотреть дальше. Трое детей, да, хотели бы (прим. – «если бы больше зарабатывали и имели трехкомнатную квартиру») (муж., 32 года, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, незак. в/о, Респ. Татарстан).

Другая же часть информантов с малодетными установками не готовы изменить планы в отношении числа детей даже при наличии всех необходимых условий :

– «Если бы у нас было все необходимое, мы бы хотели иметь как минимум двоих детей. Для того чтобы детям дать все, нужны все равно материальные возможности, соответственно, чтобы детей не ограничивать ни в чем, двое детей – это было бы идеальное решение» (жен., 30 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.);

– «Ну, опять же, мне кажется, надо хотя бы одного родить и посмотреть, как ты себя… вообще, хватает ли тебе сил на одного ребёнка. Если есть опять же состояние здоровья рожать больше, то почему нет. А образ идеальной семьи – это вот реклама «моя семья» – мальчик, девочка и всё» (жен., 26 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Нижегородская обл.) .

Анализ результатов углублённых интервью позволил обнаружить взаимосвязь репродуктивных установок представителей молодых семей со следующими факторами: примером родительской семьи, в т. ч. числом детей в родительской семье, матримониальным поведением супругов и их отношением к браку, отношением к сочетанию карьеры и родительства, мерами государственной социально-демографической политики, жилищными и финансовыми условиями, а также пандемией COVID-19. Остановимся подробнее на каждом из них.

Матримониальное поведение и отношение к браку

Примечательно, что те информанты, которые изначально (с детства) мечтали о браке и семье, чаще имеют многодетные репродуктивные установки и не откладывают сроки появления детей :

– «Ну, я мечтала, как и все девочки маленькие, что у меня будет семья хорошая… <…> Ну как получится, конечно, но хотим где-то два-три ребёнка» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 3 детей в родит. семье (сводные брат и сестра), студентка вуза, Респ. Башкортостан) ;

– «Да, с самого детства мечтала выйти замуж в белом красивом платье… <…> Насчёт детей – в планах 2–3 в зависимости от того, как будет с работой, какой будет заработок, финансовое положение… Я очень люблю детей. Хочу много детей и надеюсь, это удастся» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, студентка вуза, Ивановская обл.) ;

– «Я мечтал о супружестве… Нам хотелось и сейчас хочется иметь двух-трех детей» (муж., 22 года, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, в/о, Московская обл.) .

Однако по ответам других опрошенных прослеживается детоцентризм . Так, изначальные установки на семью и многодетность не обязательно сочетаются с установками на заключение брака:

– «…о замужестве как таковом я не мечтала. У меня не было такой прямо конкретной цели скорее выйти замуж… У меня с детства было очень трепетное отношение к детям. Я всегда очень умилялась детишкам, нянчила племянников, братьев, сестер, кого только можно. Всегда хотела большую семью сама. Мы с мужем планируем трех детей как минимум» (жен., 22 года, замужем, 1 ребёнок, 2 детей в родит. семье, в/о, Ставропольский край) ;

– «На самом деле у меня не было такого, что с самого раннего возраста я мечтала о белом платье, о принце на белом коне. Нет, такого не было… Ну, конечно, очень хочется детей. Это не предугадаешь, но хотелось бы троих детей. Я считаю, что каждая женщина должна стать матерью, продолжить свой род. Я очень положительно к этому отношусь и считаю это долгом каждого» (жен., 24 года, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, в/о, Волгоградская обл.).

Пример родительской семьи

Большое значение в формировании брачносемейных и репродуктивных установок у молодых супругов имеют взаимоотношения в родительской семье и положительный образ брака родителей, а также ближайших родственников (бабушек/дедушек) . Даже разведённые родители в отношениях могли показывать пример благополучной семьи и прививать детям семейные ценности:

– «Мои родители развелись. Не сошлись характерами… <…> В понятие счастья вкладывали любовь, семейные ценности, семейное благополучие… <…> Заботились о нас хорошо. Проводили с нами время вместе, смотрели фильмы вместе, ходили на природу гулять, ездили по морям» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, студентка вуза, Ивановская обл.) .

При построении собственной семьи, в том числе при планировании рождения детей, респонденты ориентируются на позитивную модель брачно-семейного поведения родителей и близких родственников :

– «Мы привыкли жить в дружной обстановке, где большое количество людей. И семью тоже хотели бы большую. И примерно лет с 16-ти запланировали, что хотим шестерых детей. Мой дедушка был первым ребенком в семье, в которой было 9 детей. Бабушка жены тоже из семьи, в которой было 9 детей, но не все из них дожили до взрослого возраста. В семье моего дедушки все до взрослого возраста дожили» (муж., 20 лет, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, студент вуза, Респ. Башкортостан) ;

– «Я мечтал о супружестве. Скорее по клише моей родительской семьи. Скорее всего, так и вышло. Мы счастливы и ориентированы на рождение детей. Надеюсь, брак будет крепким и благополучным» (муж., 22 года, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, в/о, Московская обл.) ;

– «Всегда хотела большую семью сама. Мы с мужем планируем трех детей как минимум… Конечно, я, как любая другая мама, всегда мечтала быть хорошей мамой своим детям. Для меня пример – это моя мама, которая воспитывала нас с братом. Очень много я перенимаю от нее, вспоминаю то, как мы росли в семье, то, как с нами обходились родители, стараюсь по максимуму дать ребенку самое лучшее, не без помощи мужа, конечно» (жен., 22 года, замужем, 1 ребёнок, 2 детей в родит. семье, в/о, Ставропольский край) .

Число детей в родительской семье

Как показали данные углублённых интервью, единственные в семье дети чаще имеют малодетные репродуктивные установки (1–2 ребёнка) и более ориентированы на откладывание рождений:

– «Да, обсуждали (прим. – сколько детей хотят и когда они появятся) . Вместе решили, что пока еще рановато. Супруга меня в этом мнении поддерживает, мы единодушны на этот счет… <…> Мы бы хотели иметь одного или максимум двух детей, я считаю, что это оптимальное количество» (муж., 23 года, женат, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.) ;

– «Да, мы разговаривали, и мы сошлись, что сначала нужно свою жизнь наладить, качество жизни более-менее прилично, а потом уже смотреть по детям. Ну и понятно, что хотя бы одного надо родить, а там уже посмотреть. Как можно, допустим, хотеть сразу двоих или троих, может, ты родишь, тебе не понравится… Мне сейчас 26, лет в 28 я, наверное, буду думать. Если до 30 всё будет грустно, с квартирой, с ремонтом, мы ничего не успеем, или что-то пойдёт не так, наверное, надо будет уже… Ну, вообще, надо смотреть по здоровью. Кто-то и в 35 первого рожает хорошо, кто-то в 20 не очень» (жен., 26 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Нижегородская обл.) .

Условия реализации репродуктивных установок

Главными условиями, необходимыми для рождения детей, в ответах практически всех молодых семейных респондентов, особенно мужчин, выступают финансовое благополучие и наличие жилья :

– «Я бы хотел достаточно зарабатывать, я составляю свои планы, как этого достичь. Чтобы всего хватало. Улучшить свое финансовое состояние, чтобы можно было позволить купить себе самостоятельно коляску, например, которая стоит 25 000 руб.» (муж., 20 лет, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, студент вуза, Респ. Башкортостан) ;

– «Основное условие – это материальный достаток, чтобы была возможность обеспечивать ребенка всем необходимым, медицинская помощь, обучение, развитие, отдых, поскольку большинство из этих услуг сейчас платные. Важно, конечно, и собственное жилье, чтобы не переезжать с ребенком на съемные квартиры…» (муж., 23 года, женат, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.) ;

– «Первое условие – это собственное жилье, также финансовое положение» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, студентка вуза, Ивановская обл.) ;

– «Всё сводится к одному – я бы хотел нормально зарабатывать. Чтобы был хороший дом, хорошая машина, чтобы дать хорошее образование. Все сводится к одному – финансам» (муж., 22 года, женат, детей нет (ждут ребёнка), 2 детей в родит. семье, студент вуза, Ивановская обл.) .

При этом в ответах некоторых представителей молодых семей жилищный фактор признавался решающим в принятии решения о рождении ребёнка :

– «Сейчас пока живем на квартире съёмной, так сказать. У нас своей нет, в планах приобрести сначала жилье собственное, чтобы дать ребенку свою крышу» (муж., 32 года, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, незак. в/о, Респ. Татарстан) .

Кроме того, в некоторых случаях главным условием реализации рождений становится определенность с местом жительства семьи . В основном главным ограничивающим фактором здесь выступает род трудовой деятельности супруга, связанный с частой сменой места жительства (либо разъездной характер работы, либо военнослужащий):

– «Да, мы планируем детей, хотим, но в силу работы супруга и того, что Вологда – это не конечный наш пункт, мы пока не знаем, как получится… <…> Хотелось бы окончательно определиться с местом проживания, поскольку рождение детей – это определенная привязка к детскому саду, к школе, обустройство дома для детей, хотелось бы определиться в конечном итоге, где и когда мы остановимся» (жен., 30 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.).

Помимо прочего в качестве условий рождения детей молодыми супругами назывались внутрисемейные факторы – состояние своего здоровья, психологическая готовность к рождению, моральный облик родителей (ответственность, отсутствие девиаций), характер взаимоотношений (взаимопонимание):

– «Кроме этого, наверное, состояние здоровья, чтоб было хорошее, чтобы возможность нормально выносить ребенка, ну и психологическая зрелость, пока еще я чувствую, что я еще не готова к детям» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 3 детей в родит. семье (сводные брат и сестра), студентка вуза, Респ. Башкортостан) ;

– «…моральная адекватность родителей. Понимание ответственности за каждого ребёнка в частности и за всю семью в общем. Отсутствие каких-нибудь факторов, исключающих социальную безответственность, для того чтобы воспроизводить потомство, то есть алкоголизм, наркомания, зависимость, азартные истории» (муж., 25 лет, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, в/о, Нижегородская обл.) .

Значимыми условиями реализации рождений у молодых семей также выступают внешние факторы – доступность медицинских учреждений, хорошая экологическая обстановка, помощь от родителей (не только материальная), кризисные явления в стране:

– «Хотелось бы иметь жилье рядом с лесом, чтобы был чистый воздух, и рядом с медицинскими учреждениями… Конечно, еще потребуется помощь родителей. У нас ведь опыта нет. Они смогут передать свой опыт» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, студентка вуза, Ивановская обл.) ;

– «…но, возможно, такие коллапсы человечества, общества и конкретно России в будущем – да, могут (прим. – повлиять на принятие решения о рождении ребенка)» (муж., 23 года, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье (сводный брат), студент вуза, Свердловская обл.) .

Кроме того, некоторые информанты отмечали влияние пандемии COVID-19 на их репродуктивные установки и выражали готовность пересмотреть свои планы на рождение детей из-за ухудшения ситуации или уже отложили беременность из-за рисков для здоровья ребёнка, страха заболеть самим, а также по причине приостановления плановой медицинской помощи в период локдауна и самоизоляции:

– «Пандемия повлияла только в том плане, что есть риски заболеть. А при болезни не известно, как скажется на ребенке, поэтому мы ждем все-таки, когда закончится вся эта волна, к этому моменту мы переедем» (жен., 30 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.) ;

– «Пока нет, хотя не известно, что будет дальше (прим. – про влияние пандемии) . Я думаю, что нас это не коснётся. Но если будет продолжаться такая ситуация, придется подальше откладывать, потому что страшно» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, студентка вуза, Ивановская обл.) .

Государственная социально-демографическая политика

В отношении мер государственной социально-демографической политики у информантов сложились разные мнения, которые можно разбить на три группы. Первая группа – молодые семьи, не рассчитывающие на государственную помощь, надеющиеся только на собственные силы:

– «Все-таки мы стараемся рассчитывать на свои силы, потому что законы меняются очень часто и возможно такое, что вот сейчас платят даже за первого ребенка материнский капитал, а когда мы будем рожать, этого уже не будет, то есть мы к этому готовы, у нас нет такого, что надо быстрее рожать, пока дают материнский капитал. Мы все-таки стараемся больше на себя надеяться» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 3 детей в родит. семье (сводные брат и сестра), студентка вуза, Респ. Башкортостан) ;

– «Я думаю, что на помощь государства рассчитывать не стоит. Конечно, хорошо, если будет помощь и поддержка со стороны властей, но нужно надеяться, прежде всего, на себя, поэтому мы и не спешим пока заводить ребенка» (муж., 23 года, женат, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.) .

Вторая группа – молодые семьи, рассчитывающие на государственную помощь, но её меры не влияют на принятие решения о рождении детей, а являются лишь «бонусом»:

– «На мой взгляд, родители должны рожать детей для себя. Соответственно, не важно, какие меры государственной поддержки будут вам предложены, если у вас есть желание родить ребенка, если вы готовы его содержать. Да, это, конечно, неплохой бонус при рождении детей, потому что материальное требуется в любом случае, но это не самое главное» (жен., 30 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.) ;

– «На материнский капитал рассчитываю. Нет, никак не влияют (прим. – про то, повлияют ли меры государственной/региональной поддержки на решение завести детей)» (жен., 24 года, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, в/о, Свердловская обл.) .

Третья группа – молодые семьи, рассчитывающие на государственную помощь и признающие влияние мер на принятие решения о рождении детей:

– «Ну, я знаю о некоторых льготах и выплатах со стороны государства и подразумевал, что, когда я приближусь к тому, что у меня будет ребенок, я углублюсь в этот момент и буду на это рассчитывать. Да, я думаю, любые подвижки и помощь государства в этом вопросе способствуют тому, чтобы завести ребенка» (муж., 23 года, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье (сводный брат), студент вуза, Свердловская обл.) ;

– «Да, если будут какие-то выплаты молодым семьям, молодым родителям – мы бы не отказались. Думаю, они повлияют, легче будет в финансовом плане. Считаю, что если государство будет поддерживать, то можно будет ещё завести детей» (жен., 21 год, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, студентка вуза, Ивановская обл.) .

Наиболее известной мерой государственной поддержки среди молодых семейных респондентов является материнский капитал – о нём (в т. ч. об условиях его предоставления) информированы практически все опрошенные. Главными направлениями применения материнского капитала, по мнению информантов, выступают улучшение жилищных условий, в частности внесение его средств в качестве первоначального взноса за ипотеку, а также образование детей:

– «Материнский капитал – это в любом случае вложение в будущее детей, часть погашения ипотечных кредитов или образование детей» (жен., 30 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родит. семье, в/о, Вологодская обл.) .

Отношение к сочетанию карьеры и родительства

В отношении к сочетанию карьеры и родительства у представителей молодых семей наблюдаются две позиции . Одни считают, что дети – не помеха карьере :

– «Ну, как бы я хотела развивать свою карьеру. Скорее всего получить какое-то другое образование, возможно, открыть какой-то бизнес, либо же, как сказать, остаться в военной сфере, что ли... Ребенок в карьере не помеха, если есть кому помогать, допустим, те же самые родители, бабушки, дедушки, может быть, на какое-то время может прерваться, но во время беременности, можно себя развивать в принципе, ну, в общем, беременности, дети этому не помеха» (жен., 22 года, замужем, детей нет, 2 детей в родит. семье, студентка вуза + работает, Ставропольский край) .

Другие же информанты признают влияние рождения детей на развитие карьеры : «Да, это просто оттягивает (прим. – развитие карьеры) … влияет, соответственно, только во временном факторе. Один ребёнок оттягивает на 2 года твои карьерные возможности. В плане … если мужчина сидит с ребёнком, то у мужчины, если женщина, то у женщины» (муж., 25 лет, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье, в/о, Нижегородская обл.) . При этом во время построения карьеры некоторые информанты большие надежды возлагают на помощь в воспитании детей со стороны семьи (родителей) : «В планах работать и развиваться как специалист, покорять новые рынки, новые высоты в своей сфере и зарабатывать еще больше, такие у меня профессиональные планы. Рассчитываю, конечно же, на помощь родителей, то есть на свою маму, на маму супруги, с тем что они будут помогать ей в уходе и воспитании ребенка, и сам надеюсь, что буду находить и прикладывать время в этом вопросе» (муж., 23 года, женат, детей нет, 2 детей в родит. семье (сводный брат), студент вуза, Свердловская обл.) .

Обсуждение

Результаты исследования во многом согласуются с полученными ранее. Так, о связи брачных и репродуктивных установок говорит, например, опрос не состоящей в браке молодёжи в Новгородской области. Его результаты свидетельствуют, что у придерживающихся мнения о целесообразности откладывания регистрации брака на год-два и желаемое, и ожидаемое число детей ниже. Существенно большее в среднем ожидаемое число детей оказалось у девушек, полагающих, что регистрация брака должна предшествовать началу супружеских отношений (Архангельский, 2006). В ходе других исследований доказывается ослабление роли официально зарегистрированного брака в рождении детей (Митрофанова, 2011).

К выводу о положительном влиянии на репродуктивные ориентации добрых взаимоотношений в родительской семье и привития семейных ценностей приходят А.И. Кузьмин (Кузьмин, 1986a), А.И. Антонов, А.В. Жаворонков и С.И. Малявин (Антонов и др., 2005), Т.В. Кузьменко (Кузьменко, 2010). Многие отечественные исследования также показывают, что при большем числе детей в родительской семье у респондентов имеют место относительно более высокие репродуктивные ориентации (Сафонова, 1982; Родзинская, 1986; Гришина, 2008; Осипова, 2020). Вместе с тем результаты опроса в Новгородской области продемонстрировали, что даже при наличии всех необходимых условий дети хотели бы в среднем иметь меньше детей, чем собираются иметь и имеют их родители (Архангельский, 2006).

О неоднозначности связи детности родительской семьи с репродуктивными ориентациями молодежи говорит В.Н. Архангельский в ходе анализа данных первой волны Всероссийского мониторинга «Демографическое самочувствие населения регионов России»: у респондентов, в родительской семье которых было двое, трое или четверо детей, нет существенных различий ни по желаемому, ни по ожидаемому числу детей (Ростовская и др., 2021а).

Результаты углублённых интервью с представителями молодых семей соотносятся с данными первой волны Всероссийского социологического опроса «Демографическое самочувствие регионов России» и по значимости мер демографической политики, а именно в части решения жилищного вопроса: 60% семейных (состоящих в браке) респондентов в возрасте 17–29 лет оценили содействие в получении жилья наиболее высоко. Значимость материнского капитала для улучшения жилищных условий молодых семей подтверждалась в ряде российских исследований (Бороздина и др., 2012; Осипова, 2020).

Однако жилищные условия и уровень жизни влияют, прежде всего, на реализацию потребности в детях, именно она дифференцирует ожидаемое число детей. Так, например, по данным опросов в Москве и Самарской области, о наличии прямой связи между оценкой уровня жизни и жилищных условий и ожидаемым числом детей в первую очередь следует говорить применительно к тем, кто при наиболее благоприятных условиях хотел бы иметь троих и более детей (Архангельский, 2006).

Недооценка роли демографической политики может быть связана с мнением людей о том, что решения в своей жизни они принимают независимо от каких-либо внешних обстоятельств (Архангельский, Джанаева, 2014). Принимая решение, заводить ребенка или нет, люди руководствуются личными мотивами (Осипова, 2020).

Молодые люди сильнее среагировали на риски пандемии. Как показало исследование А.О. Макаренцевой, доля молодых респондентов, предпочитающих откладывать деторождение по материальным причинам, в период пандемии (весной 2020 г.) по сравнению с 2017 годом выросла сильнее, чем среди респондентов старше 35 лет: 15% (с 46 до 61%) у 20–34-летних против 5% (с 43 до 48%) у 35–44-летних (Макаренцева, 2020).

Что касается совмещения карьеры и родительства, оно достигается малодетностью и при поддержке близких, а также возможностью нанять няню (Жук, 2016).

Заключение

Таким образом, согласно полученным в ходе углублённых интервью результатам, большинство молодых семей ориентировано на традиционную полную семью и рождение детей. Во многом их репродуктивные установки зависят от примера семьи родителей и близких родственников, в частности от характера взаимоотношения супругов в них, от привития детям семейных ценностей.

В отношении к роли официально зарегистрированного брачного союза в деторождении среди представителей молодых семей наблюдаются две модели поведения. Для одних брак продолжает оставаться важным условием создания семьи и рождения детей (традиционная последовательность «брак – семья – дети»), для других же роль собственно брака менее значима на фоне желания иметь «большую семью, много детей». Как правило, это женская модель дето-центризма, впрочем, не отрицающего важность мужа – отца детей.

Результаты проведенных интервью подтвердили тот факт, что большое значение для реализации репродуктивных намерений молодых семей имеет материальное благополучие, главным образом наличие собственного жилья. Примечательно, что в отношении мер государственной социально-демографической политики и их влияния на деторождение среди молодых семейных информантов наблюдается три позиции: первая – не рассчитывающие на государственную помощь и не признающие её влияние на рождение детей, вторая – рассчитывающие на государственную помощь, но не признающие её влияние на реализацию рождений, третья – рассчитывающие на государственную помощь и признающие её влияние на деторождение. При этом первая позиция оказалась наиболее распространенной, что свидетельствует, с одной стороны, о социально-экономической самодостаточности современных молодых семей, с другой стороны, о необходимости поиска новых инструментов стимулирования репродуктивных установок у данной категории населения, в частности повышения потребности в детях. Тем не менее практически все информанты признают существенную роль материнского капитала в решении жилищной проблемы, что говорит о его значимости и популярности среди молодых семей.

Молодые семейные респонденты в целом не видят проблем в сочетании карьеры и родительства, однако, по сути, проблема существует и опосредуется через популярность мнения о том, что в первую очередь необходимо «встать на ноги» в профессиональном плане и только затем обзаводиться потомством. Кроме того, большие надежды возлагаются на помощь старших поколений.

Что касается пандемии COVID-19, то на многие молодые семьи она не оказала существенного влияния в репродуктивном плане, а именно не изменила их планы в отношении рождения детей. Однако часть информантов из числа молодых супругов отложили рождение ребенка «до лучших времён». Это само по себе служит фактором снижения рождаемости и требует серьёзного научного осмысления.

Вышеперечисленное свидетельствует о том, что категория «молодая семья» достаточно неоднородна как по характеру репродуктивных установок, так и по определяющим их факторам: влиянию родительской семьи, матримониальному поведению и отношению к браку, отношению к мерам государственной социальнодемографической политики, а также влиянию пандемии COVID-19, что необходимо учитывать в рамках государственной социальнодемографической, молодёжной и семейной политики.

Список литературы Репродуктивные установки молодых семей: факторы и условия реализации (по материалам углубленных интервью)

- Андреев Е., Бондарская Г., Харькова Т. (1998). Падение рождаемости в России: гипотезы и факты // Вопросы статистики. № 10. С. 82—93.

- Андреев Е.М., Бондарская Г.А. (2000). Можно ли использовать данные об ожидаемом числе детей в прогнозе численности населения? // Вопросы статистики. № 11. С. 56—62.

- Антонов А.И., Жаворонков А.В., Малявин С.И. (2005). Репродуктивные ориентации сельской семьи: изучение степени совпадения мнений отца-матери подростка в 20 регионах России // Политика народонаселения: настоящее и будущее. IV Валентеевские чтения: сб. докладов / ред. В.В. Елизаров, B.Н. Архангельский. М.: МАКС Пресс. С. 71-74.

- Архангельский В.Н. (1987). Установки детности в системе ценностной ориентации городской семьи // Демографические аспекты ускорения социально-экономического развития. Ч. II. Киев: ИЭ АН УССР. C. 29-31.

- Архангельский В.Н. (2006). Факторы рождаемости. М.: ТЕИС. 399 с.

- Архангельский В.Н., Джанаева Н.Г. (2014). Региональные особенности динамики рождаемости и демографическая политика // Уровень жизни населения регионов России. № 1 (191). С. 73—82.

- Архангельский В.Н., Елизаров В.В., Зверева Н.В., Иванова Л.Ю. (2005). Демографическое поведение и его детерминация. М.: ТЕИС. 352 с.

- Архангельский В.Н., Ростовская Т.К., Васильева Е.Н. (2021). Влияние уровня жизни на репродуктивное поведение россиян: гендерный аспект // Женщина в российском обществе. С. 3—24. DOI: 10.21064/ WinRS.2021.0.1

- Белова В.А. (1975). Число детей в семье. М.: Статистика. 176 с.

- Белова В.А., Дарский Л.Е. (1972). Статистика мнений в изучении рождаемости. М.: Статистика. 144 с.

- Борисов В.А. (1976). Перспективы рождаемости. М.: Статистика. 248 с.

- Бороздина Е., Здравомыслова Е., Темкина А. (2012). Материнский капитал: социальная политика и стратегии семей // Демоскоп Weekly. № 495—496. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0495/ analit03.php

- Варламова С.Н., Носкова А.В., Седова Н.Н. (2006). Семья и дети в жизненных установках россиян // Социологические исследования». № 10. С. 61—73.

- Волков А.Г. (1986). Семья — объект демографии. М.: Мысль. 271 с.

- Голод С.И. (1998). Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб.: Петрополис. 272 с.

- Гришина О.В. (2008). Репродуктивное поведение родителей и их детей в России // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 6. С. 29—41.

- Гудкова Т.Б. (2019). Репродуктивные намерения россиян: мотивация и сдерживающие факторы // Демографическое обозрение. № 6 (4). С. 83-103. DOI: 10.17323/demreview.v6i4.10428

- Гурко Т.А. (1985). Молодая семья в крупном городе // Молодожены: сб. статей. М.: Мысль. С. 30-42.

- Дарский Л.Е. (1972). Статистика мнений в изучении рождаемости. М.: Статистика. 144 с.

- Дарский Л.Е. (1979). Рождаемость и репродуктивная функция семьи // Демографическое развитие семьи / под ред. А.Г. Волкова. М.: Статистика. С. 85-125.

- Дементьева И.Ф. (1991). Первые годы брака: Проблемы становления молодой семьи. М.: Наука. 109 с.

- Денисов С.Б. (2000). Проблема определения понятия «молодая семья» в теории и практике социальной работы // Вестник Мордовского ун-та. № 3. С. 47-53.

- Добровольская В.М. (1974). Жилищные условия и демографическое поведение // Семья и жилая ячейка: сб. науч. трудов. М. С. 60-65.

- Жук Е.И. (2016). Репродуктивные установки москвичей молодого и среднего возраста // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 1. С. 156-174. DOI: 10.14515/ monitoring.2016.1.06

- Зотин В., Мытиль А. (1987). Представления молодоженов о числе детей в семье // Городская и сельская семья / редкол.: Д.И. Валентей (пред.) и др. М.: Мысль. С. 45-72.

- Зуйкова Е.М., Кузнецова Н.В. (1994). Молодая семья. М.: Союз. 36 с.

- Ипатова А.А., Тындик А.О. (2015). Репродуктивный возраст: 30-летний рубеж в предпочтениях и биографиях // Мир России. Социология. Этнология. № 24 (4). С. 123-148.

- Каткова И.П. (1971). Рождаемость в молодых семьях. М.: Медицина. 112 с.

- Каткова И.П. (1973). Некоторые социально-гигиенические особенности регулирования рождаемости в молодых семьях // Комплексное изучение состояния здоровья населения Тамбовской области в связи с Всесоюзной переписью населения 1970 г. Тамбов. С. 50-58.

- Кравцова Г.Ф., Плешакова М.В. (1991). Формирование семьи в дальневосточном городе. Хабаровск: ДВО АН СССР. 37 с.

- Красненков В.Л., Фролова Н.А. (1984). Социально-гигиенические аспекты регулирования рождаемости в молодых семьях, проживающих в сельской местности // Семья и общество. М. С. 24-25.

- Кузьменко Т.В. (2010). Репродуктивные планы молодых супругов: влияние старшего поколения // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. № 4 (20). С. 60-67.

- Кузьмин А.И. (1986a). Влияние взаимоотношений с родителями на демографическое поведение молодой семьи // Развитие и стабилизация молодой семьи. Свердловск. С. 56-64.

- Кузьмин А.И. (1986b). Региональные особенности рождаемости // Особенности воспроизводства и миграции населения на Урале: сб. науч. тр. Свердловск: УНЦ АН СССР. 101 с.

- Кузьмин А.И. (1990). Роль молодой семьи в воспроизводстве населения региона // Молодая семья и реализация активной социальной политики в регионе: сб. науч. тр. Свердловск. С. 28—43.

- Кузьмин А.И. (1993). Семья на Урале: Демогр. аспекты выбора жизн. пути. Екатеринбург: Наука: Урал. изд. фирма. 235 с.

- Макаренцева А.О. (2020). Влияние эпидемиологической ситуации на репродуктивные намерения населения // Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. № 17 (119). URL: https://www.iep.ru/upload/iblock/2f2/3.pdf (дата обращения 15.02.2022)

- Малева Т., Макаренцева А., Третьякова Е. (2017). Пронаталистская демографическая политика глазами населения: десять лет спустя // Экономическая политика. Т. 12. № 6. С. 124—147.

- Мацковский М.С., Гурко Т.А. (1986a). Молодая семья в большом городе. М.: Знание. 48 с.

- Мацковский М.С., Гурко Т.А. (1986b). Успешность функционирования молодой семьи в крупном городе // Программа социологических исследований молодой семьи (программы и методики исследований брака и семьи) / отв. ред. М.С. Мацковский. М. С. 16—21.

- Медков В.М. (1986). Социально-демографические характеристики супругов и их установки на детность // Детность семьи: вчера, сегодня, завтра / редкол.: Л. Л. Рыбаковский и др. М.: Мысль. С. 94—103.

- Митрофанова Е.С. (2011). Браки, партнерства и рождаемость поколений россиян // Демоскоп Weekly. № 477-478. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0477/tema01.php (дата обращения 15.02.2022).

- Мокеров И.П., Кузьмин А.И. (1990). Экономико-демографическое развитие семьи / отв. ред. Б.С. Павлов. М.: Наука. 100 с.

- Осипова И. (2020). Репродуктивные установки россиян и отношение к государственным мерам поддержки рождаемости // Демографическое обозрение. № 7 (2). С. 97-120. DOI: 10.17323/demreview.v7i2.11143

- Родзинская И.Ю. (1986). Факторы, влияющие на репродуктивные установки супругов // Детность семьи: вчера, сегодня, завтра. М.: Мысль. С. 78-79.

- Ростовская Т.К. (2014). Статус молодой семьи в современном российском обществе // Человек в мире культуры. № 3. С. 74-80.

- Ростовская Т.К., Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Кучмаева О.В., Семенова В.Г. (2021а). Семья и демографические процессы в современной России: монография / под ред. Т.К. Ростовской; ФНИСЦ РАН. М.: Экон-Информ. 257 с.

- Ростовская Т.К., Васильева Е.Н., Князькова Е.А. (2021b). Инструментарий для проведения глубинного интервью с целью исследования внутренней мотивации репродуктивного, матримониального, самосохранительного и миграционного поведения // Вопросы управления. № 1 (68). С. 103-117. DOI: 10.22394/2304-3369-2021-1-103-117

- Ростовская Т.К., Шабунова А.А. [и др.]. (2021c). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2021 / отв. ред. Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН. 138 с.

- Ростовская Т.К., Шабунова А.А., Архангельский В.Н. [и др.] (2021d). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад-2020 / отв. ред. Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова; ФНИСЦ РАН. М.: Перспектива. 214 с.

- Русанова Н.Е. (2020). Рождаемость после пандемии: «бэби-бум» или «демографическая яма»? // Вестник Московского финансово-юридического университета. № 4. С. 152-159.

- Сафонова Т.Е. (1982). Число детей в родительской семье и репродуктивные ориентации // Семья и дети: тезисы докладов всесоюзной конференции. С. 16-20.

- Синельников А.Б. (1989). Брачность и рождаемость в СССР / отв. ред. В.А. Борисов. М.: Наука. 101 с.

- Тындик А.О. (2012). Репродуктивные установки и их реализация в современной России // Журнал исследований социальной политики. Т. 10. № 3. С. 361-376.

- Харчев А.Г. (1979). Брак и семья в СССР. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Мысль. 367 с.

- Чернова Ж.В. (2010). «Демографический резерв»: молодая семья как объект государственной политики // Женщина в российском обществе. № 2 (55). С. 26-38.

- Шабунова А.А., Калачикова О.Н. (2008). Репродуктивный выбор современной семьи // Проблемы развития территории. Вып. 41. С. 62-67.

- Шабунова А.А., Калачикова О.Н. (2013). О причинах роста рождаемости населения в период активизации демографической политики России (на примере Вологодской области) // Проблемы прогнозирования. № 5 (140). С. 129-136.

- Шабунова А.А., Калачикова О.Н., Короленко А.В. (2021). Демографическая ситуация и социально-демографическая политика Вологодской области в условиях пандемии COVID-19: II региональный демографический доклад /; под ред. А.А. Шабуновой. Вологда: ВолНЦ РАН. 89 с.

- Ajzen I., Fishbein M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Behaviour. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

- Bongaarts J. (2001). Fertility and reproductive preferences in post-transitional societies. Population and Development Review, 27, 260-281.

- Coombs L.C. (1979). Reproductive goals and achieved fertility: A fifteen-year perspective. Demography, 16(4), 523-534.

- Heiland F., Prskawetz A., Sanderson WC. (2008). Are individuals' desired family sizes stable? Evidence from West German panel data. European Journal of Population, 24(2), 129-156.

- Morgan S.P. (2001). Should fertility intentions inform fertility forecasts. In: Proceedings of U.S. Census Bureau Conference: The Direction of Fertility in the United States. Washington, DC: U.S. Census Bureau.

- Morgan S.P., Rackin H. (2010). The correspondence between fertility intentions and behavior in the United States. Population and Development Review, 36(1), 91-118.

- Philipov D. (2009). Fertility intentions and outcomes: the role of policies to close the gap. European Journal of Population, 25(4), article number 355. Available at: https://doi.org/10.1007/s10680-009-9202-1

- Testa M.R., Sobotka T., Morgan P.S. (2011). Reproductive decision-making: Towards improved theoretical, methodological and empirical approaches. Vienna Yearbook of Population Research, 9, 1-9.

- Van de Kaa D.J. (2001). Postmodern fertility preferences: From changing value orientation to new behavior. Population and Development Review, 27, 290-331.

- Van Peer C., Rabusic L. (2008). Will we witness an upturn in European fertility in the near future? In: People, Population Change and Policies. Springer, Dordrecht.

- Westoff C.F. (1990). Reproductive intentions and fertility rates. International Family Planning Perspectives, 16(3), 84-96.