Репродуктивные установки современной молодежи на многодетность: закономерности и противоречия

Автор: Сивоплясова Светлана Юрьевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 1 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

В условиях депопуляции и сокращения численности молодых людей в наиболее активном репродуктивном возрасте важным вопросом становится определение особенностей их детного выбора. В настоящее время проводится довольно большое число исследований, освещающих разнообразные аспекты проблемы, объединяющих некоторые выявленные устойчивые взаимосвязи в репродуктивных установках, которые возможно рассматривать как закономерности. Вместе с тем молодому поколению присущи противоречия в суждениях о различных аспектах жизни. Можно предположить, что подобные противоречия проявляются и в репродуктивном выборе. Слабо изученным остается вопрос об установках современных молодых людей на многодетность, поэтому цель исследования заключается в обнаружении закономерностей и противоречий в репродуктивных установках современной молодежи на многодетность. Для достижения цели был проведён социологический опрос в форме анкетирования среди студенческой молодёжи в 20 городах России. В результате выявлено, что репродуктивные установки современной молодёжи на многодетность, с одной стороны, представляют собой ряд закономерных и ожидаемых суждений, а с другой - отражают противоречивые мнения в отношении многодетной модели семьи. Например, более оптимистичные репродуктивные планы при улучшении условий жизни, региональная дифференциация по планируемому, желаемому и идеальному числу детей, «копирование» репродуктивного поведения родителей и в то же время ориентация на рождение большого числа детей, хотя многодетная семья не представляется в качестве идеальной модели, или, напротив, стремление к малодетности при признании наилучшей моделью семью с тремя и более детьми, а также стремление к собственной многодетности при нарастании негативного отношения к многодетности окружающих. При этом указанные противоречия можно рассматривать как своеобразные барьеры, способные сдерживать реализацию репродуктивных планов молодых людей, следовательно, они должны быть нивелированы в рамках социально-демографической политики.

Многодетность, репродуктивные установки, отношение к многодетности, глубина многодетности, родительская семья, молодёжь, опрос, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/147236383

IDR: 147236383 | УДК: 314.6 | DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.12

Текст научной статьи Репродуктивные установки современной молодежи на многодетность: закономерности и противоречия

В новейшей истории России вопросы демографического развития стоят особенно остро. Демографическая ситуация остается сложной. После короткого периода естественного прироста в 2013–2015 гг. продолжилась естественная убыль населения, составившая в 2020 году 702 тыс. человек, что соответствует показателям 1990-х – первой половины 2000-х гг. Очевидно, что определенный вклад в показатели естественного движения населения в последние два года внесла пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, усилив депопуляцион-ные процессы. Учитывая ее «затягивающийся» характер, можно предположить, что эффекты будут проявляться в долгосрочной перспективе. Тем актуальнее становятся вопросы повышения рождаемости и увеличения детности семей в стране.

Объективным фактором, влияющим на динамику рождаемости, является численность населения в репродуктивном возрасте, прежде всего женщин. В последнее время отмечается тенденция к сокращению численности женщин в активном репродуктивном возрасте. Даже если принять во внимание факт увеличения среднего возраста матерей при рождении ребёнка и в качестве активного репродуктивного возраста рассмотреть период 20–34 года, то численность женщин, входящих в данную группу, за одиннадцать лет с 2011 по 2021 год сократилась на 3,8 млн человек и составила в 2021 году 13,7 млн человек. Такая динамика значительно затрудняет достижение ключевой цели демографической политики страны – переход к естественному приросту и увеличение численности населения, т. к. для покрытия растущей смертности требуется все большее число рожденных детей. Cледовательно, проблема увеличения численности многодетных семей в стране и рождения детей высокой очередности является особо значимой.

В такой ситуации важно определить репродуктивные установки численно сокращающейся когорты молодых людей. Эту задачу возможно решить путем проведения социологического опроса. Полученные результаты помогут в выявлении возможных векторов демографического развития России, а также в совершенствовании мер демографической и семейной политики государства.

Исследования в области репродуктивных намерений населения проводятся регулярно. Впервые данная проблематика была поднята в 1930-х гг. в США, когда институт общественного мнения Гэллапа опубликовал результаты опроса об идеальном числе детей в американских семьях (Newport, Wilke, 2013).

В настоящее время Федеральная служба государственной статистики России предоставляет аналитические отчеты об итогах обследования, цель которого – выявление репродуктивных планов населения1. Результаты исследования показывают, какое число детей ожидают и желали бы при всех необходимых условиях иметь респонденты. Акцент в представленных публикациях делается на выявлении гендерных различий в репродуктивных планах, а также связи социального статуса и экономического благосостояния населения с желаемым и ожидаемым числом детей.

Схожие исследования проводят аналитические социологические центры. Например, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2020 году представил доклад «Демографическая политика Российской Федерации: факторы стимулирования принятия решения о рождении первого и второго ребёнка, а также последующих детей» (Родин, 2020). В ходе опроса были определены показатели желаемого и ожидаемого числа детей; выявлены мотивационные стимулы и барьеры к рождению, главным образом первых и вторых детей.

Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр»* в 2019 году провел исследование «Желаемое и ожидаемое число детей»2. Представленные результаты отражали среднее желаемое и ожидаемое число детей в гендерном разрезе.

В научном дискурсе проблема определения желаемого, ожидаемого и идеального числа детей также весьма популярна. Среди отечественных ученых пионерами в этой сфере стали В.А. Белова и Е.В. Дарский, которые внесли значительный вклад в методологию исследований репродуктивных намерений населения, а в 1970-х гг. провели масштабные исследования в республиках СССР и выявили зависимость намерений в отношении числа детей в семьях от национальной принадлежности респондентов, уровня доходов семей и образования отцов и матерей3 (Белова, Дар-ский, 1972; Белова, 1975).

В настоящее время интерес к данной тематике сохраняется на высоком уровне. Проводятся опросы среди разных групп населения, чаще всего лиц репродуктивного возраста в целом или молодежи, представителям которой только предстоит стать родителями. При этом анализ публикаций по теме показал, что в большинстве случаев исследования касаются нескольких актуальных направлений. Во-первых, ученые стремятся обнаружить взаимосвязь между репродуктивными установками и уровнем образования респондентов. Так, В.Н. Архангельский, С.Г. Шульгин и Ю.В. Зинькина в ходе исследования репродуктивного поведения женщин с разным образовательным статусом выявили обратную зависимость между уровнем образования и желаемым и планируемым числом детей (Архангельский и др., 2020).

Во-вторых, часто работы направлены на выявление взаимосвязи репродуктивных установок и уровня материального благоcостояния семей. Например, исследование Е.В. Чуриловой и С.В. Захарова в определенной степени подтвердило сохранение обратной зависимости между материальным положением и ожидаемым числом детей в семье (Чурилова, Захаров, 2019). В.Н. Архангельский, Т.К. Ростовская и Е.В. Васильева детализировали данный тезис, выявив наличие обратной связи между желае-мым/ожидаемым числом детей и уровнем дохода женщин, в то время как ответы мужчин демонстрировали прямую связь между данными параметрами (Архангельский и др., 2021).

В-третьих, исследователи сосредотачивают внимание на влиянии реализации мер государственной демографической политики на репродуктивный выбор россиян. В частности, Л.А. Попова и М.А. Шишкина отмечают: если активизация мер просемейной политики в России с 2005 года оказала стимулирующее воздействие на репродуктивный выбор представителей поколения, рожденного в 1989–1993 гг., являющихся основными «реципиентами» данных мер, то представители когорты 1999–2000 годов рождения реализуемые в настоящее время программы как стимулирующие не воспринимают. Авторы приходят к выводу о том, что для улучшения демографической ситуации в стране необходимо расширять перечень мер государственной поддержки семей с детьми (Попова, Шишкина, 2016).

В-четвертых, часто исследования проводятся в региональном разрезе, выявляются региональные особенности репродуктивных установок респондентов. Так, Э.М. Думнова анализировала факторы, влияющие на репродуктивные установки студенческой молодежи г. Новосибирска (Думнова, 2009). А.Г. Ящук, А.В. Масленников, И.Р. Рахматуллина и Н.А. Ишмуратов провели исследование репродуктивного поведения молодых людей в г. Уфе. В результате была выявлена низкая готовность к родительству и откладывание деторождения на более поздний срок (Ящук и др., 2019). Е.В. Волченкова сравнила репродуктивные установки молодых людей в городах Киров, Нижний Новгород и Самара, выяснив, что реализация даже самых оптимистичных репродуктивных планов жителей не позволит достичь уровня простого воспроизводства населения. Причем наибольшую тревогу вызывает ситуация в Кирове (Волченкова, 2014). К.Н. Обухов установил, что наиболее предпочитаемой моделью семьи в Удмуртской Республике молодые люди считают двухдетную семью (Обухов, 2021). О.Н. Калачикова сравнила репродуктивные установки студенческой молодежи Вологодской области, проживающей в городской и сельской местности. В ходе исследования была подтверждена гипотеза об ориентации на рождение большего числа детей среди молодых людей, проживавших в сельской местности, по сравнению с городской молодежью (Калачикова, 2012).

В-пятых, особое место в научном дискурсе занимает проблема осознанной бездетности, или модель «чайлдфри». Так, Д.В. Белинская постаралась составить социальный портрет добровольно бездетной женщины. Результаты исследования показали, что типичная «чайлд-фри» – это молодая женщина с высшим образованием, уровнем дохода выше среднего, проживающая в большом городе (Белинская, 2018). Э.И. Гараева акцентировала внимание на причинах и мотивах добровольной бездетности. Данное явление, по мнению автора, детерминировано либерализацией высшего образования, эмансипацией женщин и гендерным равенством. Кроме того, проведенные исследования свидетельствуют, что отсутствие желания иметь детей современные молодые люди связывают с материальными трудностями, неуверенностью в завтрашнем дне и самом себе (Гараева, 2018; Гараева, 2020).

Тема репродуктивных установок населения и динамики желаемого, ожидаемого и идеального числа детей популярна среди зарубежных ученых. При этом существуют региональные различия в направлениях исследований. Так, если работы по изучению репродуктивных установок и особенностей репродуктивного поведения женщин, проживающих в развитых странах, например европейских государствах, США, Австралии и других, ориентированы на выявление причин низкой рождаемости и отказа от рождения детей4 (Johnstone et al., 2021), то исследования рождаемости и закономерностей репродуктивного выбора среди женщин, проживающих в африканских государствах, в частности в странах к югу от Сахары, фиксируют, что высокие показатели рождаемости сохраняются в настоящее время. Ученые определяют факторы, способствующие более позднему началу деторождения и снижению общего числа рожденных одной женщиной детей (Atake, Gnakou, 2019; Baschieri et al., 2013; Gunter, Harttgen, 2016; Molla, Muluneh, 2019; Yaya, Osanyintupin, 2018). Обеспокоенность ученых вызывает падение рождаемости в арабских странах, например в Иране. Отмечается снижение потребности в детях. В связи с этим предлагается проводить беседы с будущими супругами и выяснять их репродуктивные планы (Lotfi et al., 2017).

Исследование явления чайдлфри в западных странах сохраняет актуальность на протяжении нескольких десятилетий. При этом учёные отмечают формирование более толерантного отношения в обществе к лицам, выбирающим бездетный образ жизни (Ko-ropeckyj-Cox et al., 2018). Кроме того, в современном мире, в условиях глобализации, появляются новые обоснования добровольной бездетности. Так, Э. Наккеруд говорит о взаимосвязи такой модели репродуктивного поведения со стремлением респондентов к сохранению чистой экологии (Nakkerud, 2021).

4 Doepke M., Kindermann F. (2016). Why European women are saying no to having (more) babies. VOXeu CEPR .

Таким образом, проведённый анализ публикаций показал, что существует довольно широкий спектр направлений исследований репродуктивных установок. Тем не менее многие из них объединяет используемый подход к группировке респондентов по желаемому и планируемому числу детей. В подавляющем большинстве случаев ученые выделяют группы лиц, ориентированных на рождение одного, двух, трех и более детей. Редко отдельно рассматривается группа респондентов, желающих или планирующих рождение четырех и более детей. То есть слабо изученной остается проблема ориентации населения на рождение детей высокой очередности.

Выводы разных исследователей обнаруживают существование ряда устойчивых взаимосвязей в отношении репродуктивных намерений населения, которые можно рассматривать как закономерности. Это, например, более оптимистичные репродуктивные планы респондентов при наличии всех необходимых для рождения детей условий по сравнению с планируемым числом детей, ориентация на рождение большего числа детей среди респондентов в сельской местности по сравнению с жителями городов и другие. Исходя из сказанного, в рамках нашего исследования была выдвинута гипотеза о существовании определенных устойчивых закономерностей в установках современных молодых людей на рождение большого числа детей.

Вместе с тем работы ученых об отношении современных молодых людей к различным явлениям общественной жизни (см. например, Зубок, 2020; Зубок, Чупров, 2020) показывают, что суждения изобилуют своеобразными противоречиями, то есть мнение молодежи часто зависит от окружающих условий (контекста), акторов и других причин и может объединять в себе разнонаправленные суждения. В связи с этим возможно предположить, что в репродуктивных установках молодых людей на многодетность также встречаются некоторые противоречия. Их выявление в рамках нашего исследования представляет особый интерес, так как данная антиномия может рассматриваться в качестве определенного «барьера» для формирования и реализации более позитивных репродуктивных намерений когорты населения, которая в самое ближайшее время будет создавать семьи и становиться родителями. Веро- ятно, разрешение противоречий будет способствовать увеличению потребности в большом числе детей среди молодежи, более полной реализации репродуктивных планов, а следовательно, улучшению демографической ситуации в стране.

Таким образом, нами была поставлена цель на основе социологического опроса современной студенческой молодежи России выявить закономерности и противоречия в репродуктивных установках на многодетность.

Методика исследования

Исследование основано на анализе результатов социологического опроса студенческой молодежи, обучающейся в вузах России, проведенного в форме анкетирования сотрудниками отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук С.Ю. Сивоплясовой и Е.П. Си-гаревой5. Одной из целей опроса стало выявление репродуктивных намерений молодых людей и их отношения к многодетности.

Выбор категории респондентов неслучаен и обусловлен несколькими причинами. Во-первых, современные студенты – это лица, которые в самое ближайшее время будут создавать собственные семьи и реализовывать свои репродуктивные планы. Во-вторых, молодые люди, получающие высшее образование, существуют в специфической среде, под влиянием которой у них формируются особые требования к качеству жизни, оказывающие влияние, в том числе, на жизненные стратегии и репродуктивные установки, поэтому именно от их матримониального и репродуктивного поведения зависит демографическое развитие России в ближайшем будущем.

Опрос осуществлен в двадцати городах России (Москва, Серпухов, Ханты-Мансийск, Ставрополь, Будённовск, Улан-Удэ, Вологда, Йошкар-Ола, Муром, Севастополь, Белгород, Карачаевск, Махачкала, Кизляр, Владивосток,

Уфа, Майкоп, Курск, Калининград, Псков). Были выбраны территории (города), позволившие выявить специфику представлений молодежи и сравнить репродуктивные намерения молодых людей в мегаполисе и провинции, в различных регионах страны, расположенных во всех федеральных округах (в границах федеральных округов до 3 ноября 2018 г.), а также в субъектах разных типов административно-территориальных образований.

Респонденты заполняли бумажные анкеты, содержащие 24 вопроса, разбитые на логические блоки. Первый блок включал вопросы адресной части, касающиеся структуры выборки респондентов. Второй блок был посвящен оценкам мер демографической политики и социально-психологическим компонентам отношения к разным типам семей. Третий блок состоял из вопросов, связанных с представлениями молодежи о признаках принадлежности к среднему классу как основы для социально-экономического и демографического благополучия. Всего было обработано 2135 анкет. Среди респондентов 61,5% – девушки, 38,5% – юноши. Наибольшую долю респондентов сформировали молодые люди в возрасте 19–20 лет (35%), 28% составляли студенты 16–18 лет, 21% – 21–25 лет, 9% – младше 16 лет. Остальные респонденты – в возрасте 26–30 лет. Выборка являлась непропорциональной и строилась на основе простого случайного бес-повторного отбора. Репрезентативность в пределах статистической ошибки (Сивоплясова, Сигарева, 2021).

В ходе исследования студентам был задан ряд вопросов, ответы на которые позволяют судить о планируемом, желаемом и идеальном числе детей (Sigareva, Sivoplyasova, 2021): «Сколько детей Вы собираетесь иметь?», «Сколько детей Вам хотелось бы иметь при наличии всех необходимых для этого условий?», «Сколько детей лучше всего иметь в наше время в России?». Вопросы являлись открытыми, что позволило проанализировать глубину многодетности, на которую ориентированы респонденты. Иногда встречались интервальные ответы. При обработке результатов в расчёт принималось наибольшее число из интервала. Однако, учитывая, что таких анкет было небольшое количество, можно с уверенностью говорить, что выводы, сделанные по результатам исследования, являются достоверными.

Одной из целей анкетирования выступало определение глубины трансформации отношения молодых людей к семьям их друзей, родных, знакомых в случае рождения в них очередного ребенка. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Изменится ли Ваше отношение к семьям Ваших знакомых, друзей, соседей после рождения в них очередного ребенка?». На выбор предлагалось три варианта ответа: «изменится в лучшую сторону», «изменится в худшую сторону» и «никак не изменится». Ответ необходимо было дать по каждому очередному ребёнку. Такой подход позволил проследить изменение отношения в динамике.

Помимо результатов опроса проанализированы статистические данные Всесоюзной переписи населения 1989 года, Всероссийской переписи населения 2002 года и Всероссийской переписи населения 2010 года, а также итоги опроса многодетных семей (матерей) «Образ жизни многодетных семей в России», проведенного кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (руководитель А.И. Антонов) в 2007–2008 гг.

Результаты исследования и дискуссия

Прежде чем говорить о репродуктивных установках современной студенческой молодежи на многодетность, важно определить, какая семья будет относиться к данной категории. Парадоксальным представляется тот факт, что до сих пор в российском законодательстве на федеральном уровне не определено понятие «многодетная семья». Единственным нормативно-правовым актом федерального уровня, касающимся исключительно многодетных семей, остается Указ Президента Российской Федерации № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 года6

Однако даже в нем не содержится однозначной трактовки этого понятия. Правительствам республик в составе Российской Федерации, органам исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов федерального значения предлагается самостоятельно определить категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке, с учетом национальных и культурных особенностей, социально-экономического и демографического развития территории. Таким образом, сегодня каждый регион сам выбирает, какие семьи относить к многодетным, исходя из реальных масштабов этого явления, а также своих бюджетных возможностей, поскольку признание семьи многодетной влечет за собой определенный набор мер социальной поддержки.

В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации многодетными счита- ются семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Эта трактовка будет использоваться нами в рамках статьи.

Оценить численность многодетных семей в России возможно, используя статистические данные Всероссийских переписей населения. Так, по данным переписи 2010 года доля домохозяйств с тремя и более детьми в общем числе домохозяйств составляла 3,1% (табл. 1) . По сравнению с 2002 годом их доля увеличилась на 0,5 п. п., однако все еще не достигла уровня 1989 года.

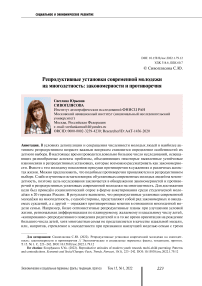

Если рассмотреть детную структуру домохозяйств, анализируя домохозяйства, имеющие детей, то доля многодетных составит 7%, с двумя детьми – 27,5%, с одним ребёнком – 65,5% (рис. 1) . По сравнению с 2002 годом в 2010 году доля домохозяйств с тремя и более детьми увеличилась на 0,5 п. п., однако в сравнении с 1989 годом она на 2,5 п. п. ниже.

Таблица 1. Структура российских домохозяйств по количеству детей в 1989, 2002 и 2010 гг., %

Тип домохозяйства 1989 г. 2002 г. 2010 г. Домохозяйства без детей 53,4 59,9 55,9 Домохозяйства с 1 ребенком 23,7 28,2 28,9 Домохозяйства с 2 детьми 18,3 11,3 12,1 Домохозяйства с 3 и более детьми 4,6 2,6 3,1 Рассчитано по: Население СССР (1990): по данным Всесоюз. переписи населения 1989 г. / Гос. ком. СССР по статистике. Информ.-изд. отд. М.: Финансы и статистика. 45 с.; Всероссийская перепись населения 2002, Всероссийская перепись населения 2010 / Федеральная служба государственной статистики. URL:

Рис. 1. Распределение домохозяйств по числу детей до 18 лет в 2010 году, %

с 1 ребёнком;

65,5

Рассчитано по: Всероссийская перепись населения 2010 / Федеральная служба государственной статистики. URL:

Таблица 2. Доля домохозяйств с детьми в общем числе домохозяйств в 2010 г. по федеральным округам, %

Тип домохозяйства Федеральный округ С 1 ребенком С 2 детьми С 3 и более детьми ЦФО 28,2 9,9 1,8 СЗФО 30,0 10,1 1,7 ЮФО 28,2 13,0 3,0 СКФО 24,8 19,4 14,6 ПФО 29,4 12,5 2,5 УФО 28,6 14,7 2,9 СФО 29,9 13,1 3,3 ДФО 31,0 12,7 3,1 Рассчитано по: Всероссийская перепись населения 2010 / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.

Структура домохозяйств по числу детей неоднородна в региональном разрезе (табл. 2) . По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, наибольшая доля домохозяйств с тремя и более детьми отмечалась в СевероКавказском федеральном округе (14,6%), наименьшая – в Северо-Западном (1,7%). Интересно отметить, что доля домохозяйств с одним ребенком и двумя детьми не имеет такой значимой дифференциации. В первом случае она колеблется от 24,8% в Северо-Кавказском федеральном округе до 31,0% в Дальневосточном, во втором – от 9,9% в Центральном федеральном округе до 19,4% в Северо-Кавказском.

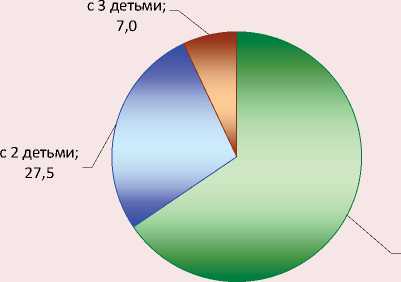

Уровень многодетности существенно различается по регионам страны. Согласно данным переписи 2010 года дифференциация доли многодетных семей в общем числе семей составляет от 29% в Республике Ингушетии до 0,9% в г. Санкт-Петербурге (рис. 2) . Однако данные переписи 2002 года свидетельствуют, что в начале тысячелетия дифференциация была еще больше – от 39% в Республике Ингушетии до 0,9% в г. Санкт-Петербурге.

На период после проведения последней переписи населения в 2010 году пришелся основной этап реализации мер демографической политики. Результатом её стало увеличение рождаемости в стране. Выросло число не только вторых, но и третьих рождений. Так, по оцен- кам Министерства туда и социальной защиты РФ, к 2017 году по сравнению с 2010 годом число многодетных семей в России увеличилось на 25% и составило 1,556 млн7. По оценке детского омбудсмена А. Кузнецовой к 2021 году их численность стала еще больше. На 1 января 2021 года число многодетных семей достигло 1,96 млн. Только за пандемийный год рост составил 6,1%. В настоящее время в многодетных семьях воспитывается 6,5 млн детей8.

Вместе с тем, как отмечалось ранее, половозрастная структура населения страны в последние годы имеет тенденцию к негативному изменению, что связано с сокращением численности когорты женщин в активном репродуктивном возрасте, поэтому для стабилизации и позитивного развития демографической ситуации требуется все больше рождений детей, причем высокой очередности.

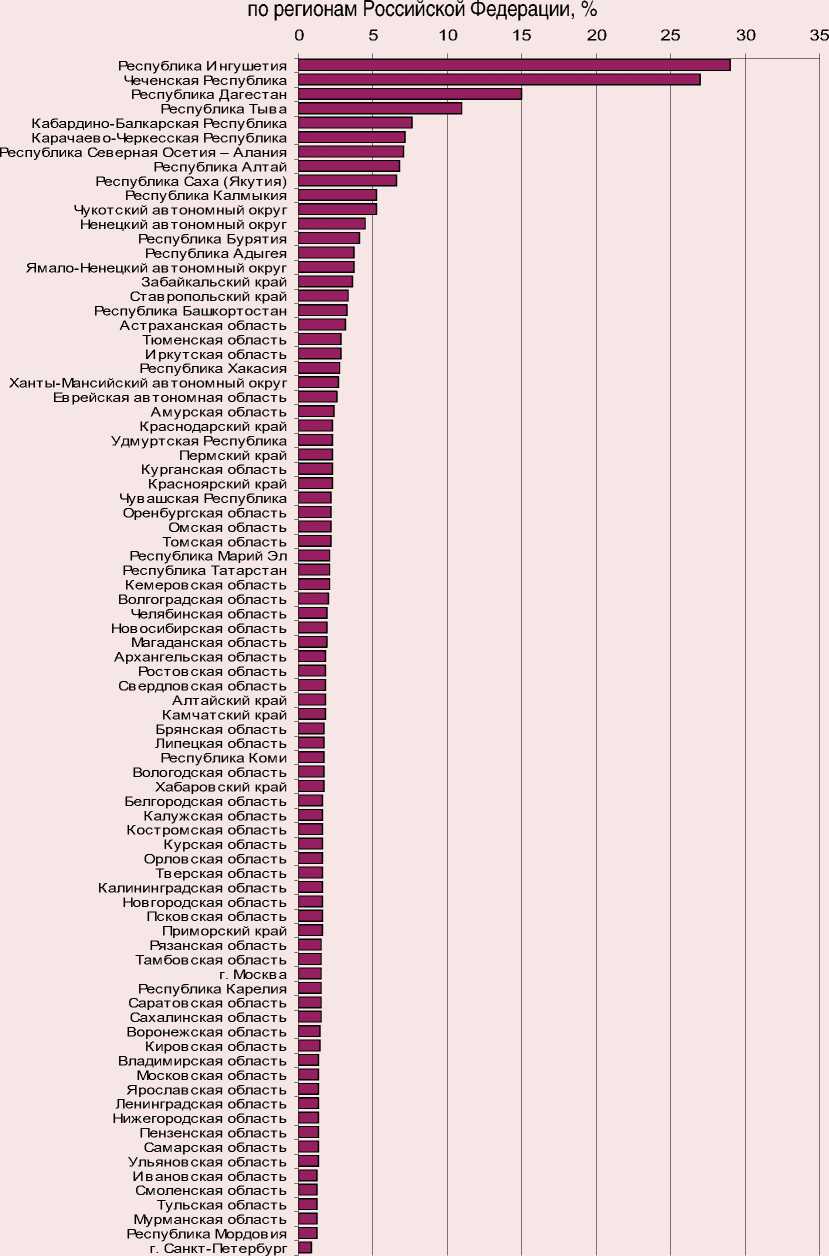

Результаты опроса для определения особенностей репродуктивных установок современных молодых студентов, выявления закономерностей и противоречий, присущих им, показали, что большинство представителей современной студенческой молодежи планируют стать двухдетными родителями (49,5% респондентов; рис. 3 ). Иметь одного ребенка хотели бы 14,8% опрошенных. Многодетными планирует стать треть респондентов (32,7%). Однако около 3,0% студентов планируют остаться бездетными.

Рис. 2. Доля многодетных в общем числе семейных ячеек в 2010 году

Рассчитано по: Всероссийская перепись населения 2010 / Федеральная служба государственной статистики. URL:

Источник: здесь и далее, если не указано иное, составлено автором.

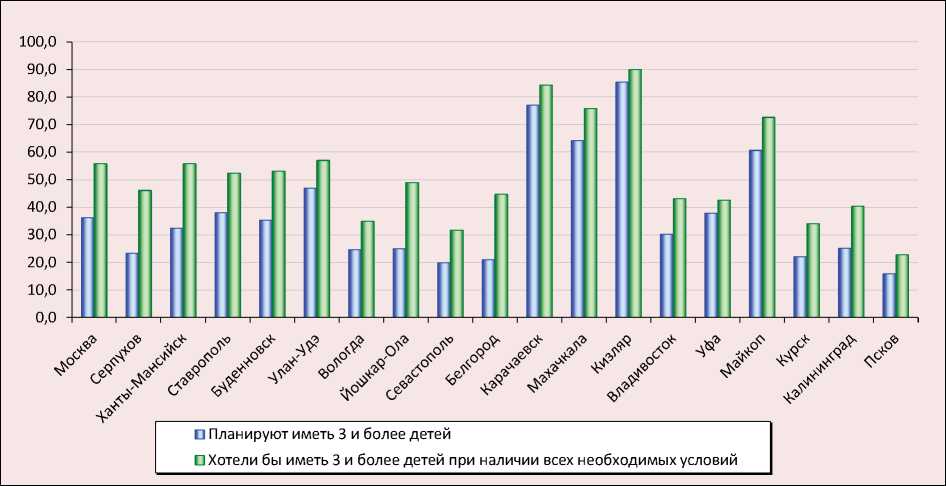

Репродуктивные планы современной молодежи существенно различаются по регионам (рис. 4) .

Если респонденты, проживающие в СевероКавказских республиках, традиционно планируют становиться многодетными родителями, то в остальных субъектах не более трети студентов хотели бы иметь трех и более детей.

Наибольшая доля молодых людей, планирующих иметь трех и более детей, отмечается в Карачаевске, Махачкале и Кизляре, наименьшая – в Пскове (15,9%). При этом следует отметить, что в Улан-Удэ, Карачаевске, Махачкале, Кизляре и Майкопе доля варианта «планирую иметь трех и более детей» лидирует. В остальных городах наиболее частый ответ «два ребенка».

Рис. 4. Распределение респондентов по планируемому числу детей по регионам, %

Однодетными родителями планируют остаться не более пятой части опрошенных (исключение составляет Курск, где однодетными планируют стать 25,3% респондентов). Однако, если в Серпухове, Ханты-Мансийске, Ставрополе, Будённовске, Улан-Удэ, Махачкале, Владивостоке и Майкопе данный вариант ответа выбрали не более 10% студентов, а в Карачаевске и Кизляре и вовсе не нашлось молодых людей, планирующих иметь столь малое число детей, то в Вологде, Йошкар-Оле, Уфе, Курске, Калининграде и Пскове доля таких студентов превысила 15%.

Интересным представляется анализ ответов студентов на вопрос о планируемом числе детей в Пскове. Это единственный город, в котором доля респондентов, не планирующих связывать себя родительством, превышает долю молодых людей, планирующих стать многодетными родителями (16,8% против 15,9 респондентов соответственно).

На репродуктивные планы людей влияет множество факторов. Как показало проведенное исследование, чаще всего они имеют экономическую природу, поэтому важно понимать, насколько сможет повыситься рождаемость, если создать для семей все необходимые для рождения детей условия.

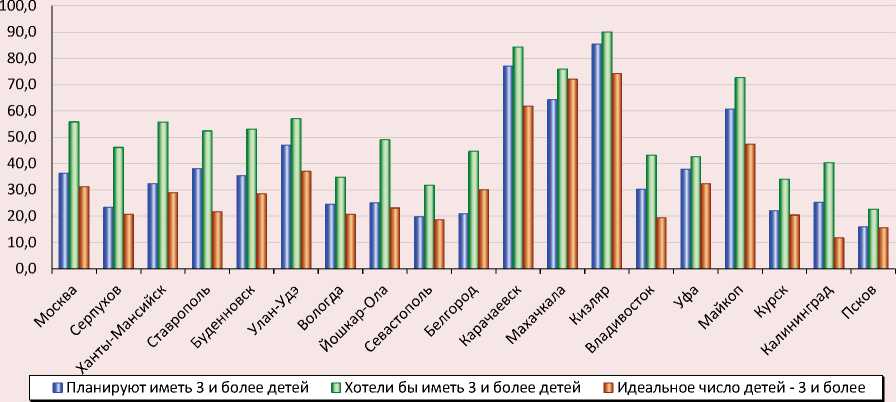

Анализ ответов респондентов на вопрос о желаемом числе детей при наличии всех необходимых условий показал, что молодые люди демонстрируют более оптимистичные репродуктивные намерения (рис. 5) . Доля респондентов, желающих стать многодетными родителями, заметно выше доли планирующих иметь трех и более детей.

Половина опрошенных хотела бы при наличии всех необходимых условий иметь трех и более детей. При этом в девяти городах из двадцати (Москве, Ханты-Мансийске, Ставрополе, Будённовске, Улан-Удэ, Карачаевске, Махачкале, Кизляре и Майкопе) доля респондентов, выбравших данный вариант ответа, превысила 50%. Максимум отмечается в Кизляре (90,0% опрошенных), минимум – в Пскове (22,7%). Важно отметить, что в Пскове, даже при наличии всех необходимых условий, 11,3% респондентов хотели бы остаться бездетными.

Помимо определения планируемого и желаемого числа детей перед исследователями стояла задача выявить «идеальное», по мнению респондентов, число детей в современных российских семьях. Был задан вопрос «Сколько детей лучше всего иметь в семье в наше время в России?».

Рис. 5. Сравнение долей респондентов, планирующих и желающих стать многодетными родителями, %

Рис. 6. Распределение респондентов по «идеальному» числу детей, %

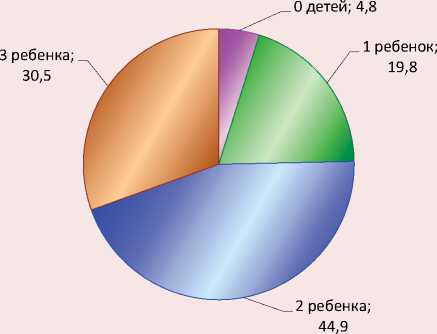

Большинство студентов считают, что в настоящее время в России лучше всего иметь двух детей (44,9%; рис. 6 ). При этом семью с одним ребенком назвали идеальной моделью 19,8% опрошенных, а многодетная семья в качестве идеальной представляется 30,5% респондентам. Таким образом, по мнению молодежи, современные условия способствуют формированию скорее малодетной (по классификации демографов) семьи, чем многодетной.

Существуют региональные различия в представлениях молодых людей об идеальной модели детности. Наиболее позитивные взгляды демонстрируют респонденты в Северо-Кавказских республиках. Доля студентов в Карачаевске, Махачкале, Кизляре и Майкопе, выбравших вариант «три и более детей» при ответе на вопрос об идеальном числе детей, превышала долю респондентов, выбравших другие варианты ответа. Студенты в Калининграде и Пскове продемонстрировали наиболее пессимистичные взгляды относительно идеальной модели детности. Доля респондентов, выбравших вариант «ноль детей», в этих городах была максимальной по сравнению с ответами в других городах, составив 16,7 и 26,6% соответственно.

Таким образом, сопоставив ответы студентов о планах, желаниях и идеальных представлениях о многодетности, можно заметить, что условий для полной реализации репродуктивных намерений молодых людей нет ни в одном из рассмотренных населенных пунктов (рис. 7) .

В то же время в Москве, Серпухове, Ханты-Мансийске, Вологде, Йошкар-Оле, Севастополе, Уфе, Курске, Пскове респонденты стремятся претворить в жизнь идеальную модель семьи, в качестве которой они видят многодетную семью. Различия в численности студентов, планирующих рождение трех и более детей и называющих такое число детей наилучшим, незначительные. Вместе с тем в Будённовске, Улан-Уде, Карачаевске, Кизляре, Владивостоке, Майкопе, Калининграде разница этих двух показателей статистически значима. Причем доля молодых людей, которые планируют стать многодетными родителями, выше, чем доля студентов, которые видят в качестве идеальной модели многодетную семью. То есть они сознательно «ломают стереотипы» и готовы формировать «непопулярную» модель семьи. Однако в Белгороде и Махачкале ситуация иная. Доля респондентов, планирующих рождение трех и более детей, значительно ниже, чем считающих наилучшей моделью многодетную семью. Исходя их этого, можно сделать вывод о том, что молодежь названных городов склонна к некоторой сдержанности в реализации репродуктивных планов и не стремится к рождению большего числа детей, для чего, в принципе, условия существуют.

Для того чтобы определить, каково наиболее вероятное, а также возможное демографическое будущее России, были сопоставлены среднее планируемое и желаемое числа детей.

Рис. 7. Сравнение долей респондентов, планирующих, желающих иметь трех и более детей и представляющих в качестве идеальной модели многодетную семью, %

В среднем по рассмотренным городам студенческая молодёжь планирует иметь 2,25 ребенка. В то же время при наличии всех необходимых условий это число повысится до 2,66 ребенка. Такой уровень рождаемости позволит стране выйти на уровень простого воспроизводства населения. Таким образом, расширение мер социально-демографической политики поможет полнее реализовать репродуктивные планы современных молодых людей, что будет способствовать улучшению демографической ситуации в России.

В целях исследования – не просто определить долю молодых людей, желающих стать многодетными родителями, но и выявить глубину планируемой многодетности (рис. 8) .

Рис. 8. Распределение респондентов, планирующих иметь разное число детей, % от планирующих стать многодетными родителями

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0 20, 10,

0,

ЕЛ

□ 3 ребенка □ 4 ребенка □ 5 детей □ 6 детей 7 и более детей

Анализ ответов респондентов показал, что молодые люди, планирующие стать многодетными родителями, чаще всего хотят иметь трех детей (72,2% от числа лиц, планирующих стать многодетными родителями). Однако показатель сильно дифференцирован по регионам страны. Так, в Серпухове среди студентов, планирующих многодетность, все респонденты стремятся к рождению трех детей, а в Майкопе доля таких молодых людей составляет лишь 47,4%.

Планы на рождение детей более высокой очередности высказывает заметно меньшее число респондентов, по сравнению с теми, кто планирует стать родителями троих детей. В Северо-Кавказских республиках около трети респондентов хотят иметь в своих семьях четырех детей, около 10% – пять детей. То есть глубина планируемой многодетности в южных регионах страны по сравнению с другими регионами больше.

Как отмечалось ранее, при улучшении условий репродуктивные планы молодых людей изменятся в лучшую сторону. Эта позитивная тенденция проявляется и среди студентов, планирующих иметь большую семью. То есть при улучшении условий жизни в семьях современных студентов могут появиться дети более высокой очерёдности. При этом, если в Москве, Серпухове, Будённовске, Йошкар-Оле, Сева- стополе, Белгороде, Карачаевске, Владивостоке, Калининграде и Пскове глубина многодетности увеличится за счет четвертых рождений, то в Ханты-Мансийске, Улан-Удэ, Вологде, Махачкале, Кизляре, Уфе и Майкопе за счёт пятых.

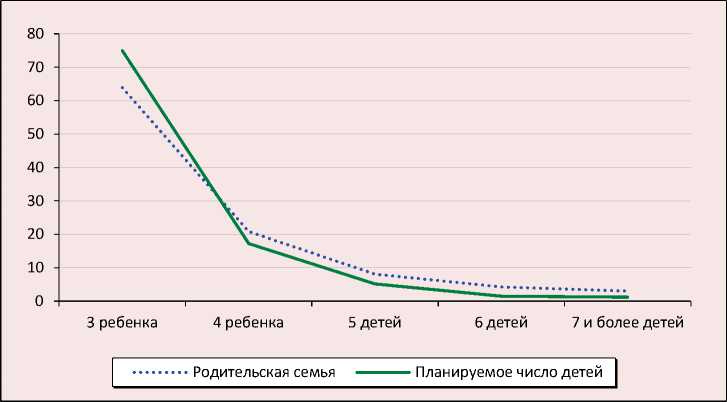

Предыдущие исследования неоднократно доказывали, что детское поколение часто повторяет модель репродуктивного поведения своих родителей (Гришина, 2006; Карпова, 2019; Доброхлеб, Зверева, 2016; Сивоплясова, Сигарева, 2018), поэтому одной из задач анализа стало определение сходства и различий между детностью родительской семьи респондентов и их собственными репродуктивными планами.

Согласно результатам исследования, молодое поколение, выросшее в многодетных семьях, склонно «копировать» репродуктивное поведение своих родителей (рис. 9) .

Однако ситуация различается в зависимости от региона проживания респондентов. Для визуализации были выбраны четыре города, в которых репродуктивные планы, желания и представления об идеальной модели семьи у студентов соответствовали ориентации на многодетную, среднедетную и малодетную (и бездетную) семью. К таким городам были отнесены Махачкала, Майкоп, Москва и Псков (табл. 3) .

Рис. 9. Число детей в родительской семье и планируемое число детей, % от числа многодетных семей

Таблица 3. Число детей в родительских семьях и планируемое число детей у студентов в некоторых городах, % от числа многодетных семей

|

Махачкала |

Майкоп |

Москва |

Псков |

|

|

Родительская семья |

||||

|

3 ребенка |

47,6 |

76,6 |

78,1 |

71,4 |

|

4 ребенка |

36,5 |

17,0 |

15,6 |

14,3 |

|

5 детей |

9,5 |

4,3 |

0,0 |

4,8 |

|

6 детей |

4,8 |

0,0 |

0,0 |

9,5 |

|

7 и более детей |

1,6 |

2,1 |

6,3 |

0,0 |

|

Планируемое число детей |

||||

|

3 ребенка |

59,6 |

47,4 |

83,9 |

82,4 |

|

4 ребенка |

28,8 |

33,3 |

12,9 |

17,6 |

|

5 детей |

7,7 |

12,3 |

3,2 |

0,0 |

|

6 детей |

3,8 |

7,0 |

0,0 |

0,0 |

|

7 и более детей |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

Результаты опроса свидетельствуют, что почти во всех анализируемых городах (кроме Майкопа) доля опрошенных студентов, планирующих иметь трех детей, больше, чем доля родительских семей с тремя детьми. В связи с этим может сложиться «иллюзия», что демографическая ситуация в настоящее время способна улучшиться по сравнению с родительским поколением. Однако следует отметить, что в этих городах одновременно сокращается доля молодых людей, желающих рожать детей большей очередности, что негативно скажется на динамике демографического развития страны.

Иная ситуация отмечается в Майкопе. Планы на рождение трех детей среди молодого поколения снижаются по сравнению с родительскими семьями на фоне значительного роста доли студентов, желающих иметь четыре, пять и шесть детей. Дифференциация составляет от 7 (в случае с шестью детьми) до 16,3 п. п. (в случае с четырьмя детьми).

Таким образом, в рассматриваемых населенных пунктах происходит «копирование» молодыми людьми репродуктивного поведения родителей, однако с некоторой отрицательной динамикой детности. Вместе с тем, как свидетельствуют результаты опроса, значительная региональная дифференциация в принятии решений в отношении выбора будущего числа детей будет сохраняться.

Выбор модели репродуктивного поведения зависит от влияния различных факторов. Одними из ключевых являются морально-психологические, в частности, формирование образа идеальной семьи с точки зрения ее детности среди молодежи во многом связано с распространённым в обществе восприятием семей с разным числом детей.

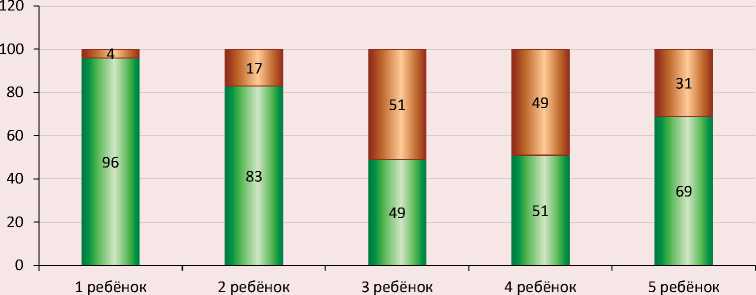

Опрос многодетных семей (матерей) «Образ жизни многодетных семей в России», проведённый кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (руководитель А.И. Антонов) в 2007–2008 гг. показал, что с переходом семьи в статус многодетной ощущение негативного отношения со стороны окружающих резко усиливается (рис. 10) .

Так, при рождении третьего ребёнка изменение отношения со стороны окружающих в худшую сторону чувствуют 51% опрошенных многодетных матерей. При рождении четвёртого ребёнка также около половины респондентов ощущают негативное отношение окружающих. Причины такой трансформации отношений исследователи МГУ видят в установках и личностных конфликтах самих окружающих людей, а также в поведении многодетных родителей, в частности матерей, ждущих от окружения неприязни и тем самым притягивающих ее к себе.

Вместе с тем семьи, имеющие пять детей, не испытывают столь резкого негативного отношения. Доля респондентов, чувствующих ухудшение отношения со стороны окружающих, составила 31%. Такое изменение объясняется умением многодетных родителей ладить с людьми и избегать негатива.

Рис. 10. Субъективное ощущение изменения отношения со стороны окружающих при рождении в семье очередного ребенка (опрос многодетных матерей), %

_ Отношение изменилось в лучшую сторону □ Отношение изменилось в худшую сторону

Составлено по: Образ жизни многодетных семей в России. Предварительные результаты всероссийского опроса многодетных семей в 2007–2008 гг. // Natural Birth. URL:

Таблица 4. Изменение отношения к семьям родных, друзей, знакомых при рождении очередного ребенка, %

|

Изменится в лучшую сторону |

Изменится в худшую сторону |

Никак не изменится |

|

|

Первого |

56,0 |

0,7 |

43,3 |

|

Второго |

50,5 |

1,3 |

48,2 |

|

Третьего |

38,7 |

3,8 |

57,5 |

|

Четвёртого |

28,7 |

8,6 |

62,6 |

|

Пятого и последующего |

27,1 |

12,9 |

60,0 |

В нашем исследовании была предпринята попытка выяснить, во-первых, исходит ли такой негатив от молодого поколения, во-вторых, как отношение к семьям родных, друзей, близких повлияет на формирование собственных предпочтений в числе детей. Результаты опроса показали, что если рождение первого и второго ребёнка одобряется молодыми людьми, то рождение третьего и последующих детей не встречает ярко выраженных эмоций (отношение около 60% опрошенных «никак не изменится»; табл. 4 ).

При этом с рождением очередного ребенка усиливается негативная оценка репродуктивного поведения родителей. Отрицательное отношение к рождению в семьях друзей пятого и последующих детей демонстрируют 12,9% респондентов. Позитивное же отношение резко сокращается (с 56,0% при рождении первого ребёнка до 27,1% при рождении пятого и последующих детей).

Исходя из этого, следует отметить своеобразный феномен: современные молодые люди стремятся к рождению большего числа детей при улучшении условий жизни. В то же время увеличение происходит на фоне нарастания негативного отношения к многодетности окружающих.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что репродуктивные установки современной молодёжи на многодетность, с одной стороны, представляют собой ряд закономерных и ожидаемых суждений, а с другой – отражают противоречивые мнения в отношении многодетной модели семьи.

Так, наиболее популярная модель семьи в представлении современной молодёжи – это семья с двумя детьми. При этом почти треть респондентов хотели бы стать многодетными родителями. Данное значение заметно выше текущих показателей статистики многодетности в России.

При улучшении социально-экономических условий жизни и формировании психологически комфортной среды современная молодёжь готова реализовать значительно более оптимистичные репродуктивные планы. В то же время идеальная модель семьи в представлении молодых людей отличается от желаемой в «худшую» сторону с точки зрения детности. Более того, почти половина опрошенных уже в текущих условиях готовы иметь большее, чем назвали в качестве идеального, число детей. Вероятной причиной такого противоречия может являться использование разных оснований при формировании суждений студентов об этих двух вопросах. При ответе на вопрос о собственных репродуктивных планах рассматривается весь комплекс факторов репродуктивного выбора, среди которых экономические условия жизни респондентов, опыт родительской семьи, семей друзей и близких, распространение образа благополучной семьи в средствах массовой информации и др. На ответы об идеальной модели семьи, возможно, в большей степени влияет оценка экономической ситуации в стране и регионе/городе проживания респондентов с точки зрения возможности содержания и воспитания детей. Данная ситуация может выступать сдерживающим фактором для рождения большего числа детей и затруднять выход государства из демографического кризиса.

В России существует значительная дифференциация регионов по показателям рождаемости (общий показатель рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости и др.), которая, как свидетельствуют результаты исследования, сохранится в будущем. Аналогичные региональные различия наблюдаются и в ориентации молодежи на многодетность.

Современные студенты склонны к «копированию» репродуктивного поведения родителей. Однако «глубина» многодетности оказалась меньшей по сравнению с детностью родительских семей. Молодые люди, ориентированные на многодетность, склонны стать трехдетными родителями, нежели иметь большее число детей.

Несмотря на относительно оптимистичные собственные репродуктивные планы, молодёжь демонстрирует нарастание негативного отношения к многодетности окружающих. Данный феномен может рассматриваться как возможный барьер для более полной реализации репродуктивных планов, который целесообразно нивелировать в рамках государственной семейной политики. Возможными причинами негативного отношения к окружающим многодетным семьям может быть особая модель поведения таких родителей и детей в обществе. Однако зачастую она формируется ввиду неприспособленности окружающей среды к жизнедеятельности семей с большим числом детей. Следовательно, изменяя пространство, схемы логистики, делая их более комфортными для многодетных, негативный настрой окружающих возможно снизить.

Кроме того, рост отрицательного отношения к многодетным может быть вызван более активной поддержкой таких семей со стороны государства по сравнению с одно- и двудетными. В частности, проведенный опрос выявил, что несмотря на преобладание одобрительного отношения респондентов к более активной поддержке многодетных семей, существует статистически значимая доля лиц, отрицающих данную идею и высказывающихся за равные права. В связи с этим целесообразно, не сокращая и в некоторой степени расширяя поддержку многодетных семей, более внимательно отнестись к проблемам других типов семей, в частности с одним ребенком и двумя детьми. Конечно, это далеко не полный перечень возможных причин негативного отношения к многодетности окружающих. Указанный вопрос требует дальнейшего более длительного и, возможно, междисциплинарного изучения.

Таким образом, в случае полной реализации репродуктивных планов современной студенческой молодежи демографическая ситуация в стране в целом может несколько улучшиться. Тенденции к многодетности дают возможность сохранить положительную динамику. Следовательно, есть объективные причины полагать, что программы государственной демографической политики, направленные на поддержку семей и повышение рождаемости, целесообразно продолжать и расширять.

Список литературы Репродуктивные установки современной молодежи на многодетность: закономерности и противоречия

- Архангельский В.Н., Шульгин С.Г., Зинькина Ю.В. (2020). Репродуктивное поведение российских женщин в зависимости от образовательного статуса // Вестник РУДН. Серия: Социология. Т. 20. № (3). С. 546–559. DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-3-546-559

- Архангельский В.Н., Ростовская Т.К., Васильева Е.В. (2021). Влияние уровня жизни на репродуктивное поведение россиян: гендерный аспект // Женщина в российском обществе. Спец. вып. С. 3–24. DOI: 10.21064/WinRS.2021.0.1

- Белинская Д.В. (2018). Социальный портрет чайлдфри // Вестник Тамбовского университета. Серия Общественные науки. Т. 4. № 13. С. 12–19.

- Белова В.А., Дарский Л.Е. (1972). Статистика мнений в изучении рождаемости. М.: Статистика.

- Белова В.А. (1975). Число детей в семье. М.: Статистика.

- Волченкова Е.В. (2014). Особенности репродуктивных установок современной молодежи // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. № 8. С. 21–25.

- Гараева Э.И. (2018). Основополагающие причины и мотивы добровольной бездетности в современном обществе // Общество: социология, психология, педагогика. № 9 (53). С. 47–51. DOI: 10.24158/spp.2018.9.9

- Гараева Э.И. (2020). Репродуктивные установки молодёжи мегаполиса (на материалах г. Екатеринбурга) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. № 5. С. 48–51.

- Гришина О.В. (2006). Репродуктивное поведение родителей и их детей в России // Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. № 6. С. 29–41.

- Доброхлеб В.Г., Зверева Н.В. (2016). Потенциал современных поколений России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 2 (44). С. 61–78. DOI: 10.15838/esc/2016.2.44.4

- Думнова Э.М. (2009). Факторы-детерминанты репродуктивных установок молодежи (на примере г. Новосибирска) // Вестник ТГПУ. Вып. 9 (87). С. 116–119.

- Зубок Ю.А. (2020). Молодежь: жизненные стратегии в новой реальности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 4–12. DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1688

- Зубок Ю.А., Чупров В.И. (2020). Жизнедеятельность молодежи в изменяющейся реальности: противоречия саморегуляции // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 6. С. 215–231. DOI: 10.15838/esc.2020.6.72.13

- Калачикова О.Н. (2012). Некоторые аспекты репродуктивного поведения студенческой молодежи // Высшее образование в России. № 3. С. 132–136.

- Карпова В.М. (2019). Особенности межпоколенной трансляции семейных ценностей // Вестник Московского Университета. Серия 18. Социология и политология. Т. 25. № 3. С. 117–139. DOI: 10.24290/1029-3736-2019-25-3-117-139

- Обухов К.Н. (2021). Семейные и репродуктивные установки молодых людей в Удмуртской республике (по материалам мониторинга «Молодежь Удмуртии» 2019 года) // Вестник Удмуртского университета. Т. 5. Вып. 3. С. 311–321.

- Попова Л.А., Шишкина М.А. (2016). Брачно-семейные и репродуктивные установки современной молодёжи // Проблемы развития территории. Вып. 5 (85). С. 57–71.

- Родин К. (2020). Демографическая политика Российской Федерации: факторы стимулирования принятия решения о рождении первого и второго ребёнка, а также последующих детей: доклад. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2020/2020-11-02_Demografija.pdf (дата обращения 30.10.2021).

- Сивоплясова С.Ю., Сигарева Е.П. (2018). Многодетность в России: состояние и перспективы // Социальные технологии, исследования. № 2. С. 83–95.

- Чурилова Е.В., Захаров С.В. (2019). Репродуктивные установки населения России: есть ли повод для оптимизма? // Вестник общественного мнения. № 2 (129). С. 69–89.

- Ящук А.Г., Масленников А.В., Рахматуллина И.Р., Ишмуратов Н.А. (2019). Изучение модели репродуктивного поведения студентов высших учебных заведений г. Уфы // Медицинский вестник Башкортостана. Т. 14. № 3 (81). С. 38–40.

- Atake, EH., Gnakou Ali, P. (2019). Women’s empowerment and fertility preferences in high fertility countries in Sub-Saharan Africa. BMC Women’s Health, 19, 54. Available at: https://doi.org/10.1186/s12905-019-0747-9

- Baschieri, A., Cleland, J., Floyd, S., Dube, A., Msona, A., Molesworth, A., Glynn, J. R., French, N. (2013). Reproductive preferences and contraceptive use: A comparison of monogamous and polygamous couples in northern Malawi. Journal of Biosocial Science, 45 (2), 145–166. Available at: https://doi.org/10.1017/S0021932012000569

- Günther, I., Harttgen, K. (2016). Desired fertility and number of children born across time and space. Demography, 53, 55–83. Available at: https://doi.org/10.1007/s13524-015-0451-9

- Johnstone M., Lucke J. & Hewitt B. (2021). Life transitions and women’s desired number of children: The impact of motherhood, relationships and employment. Community, Work & Family, 24 (5), 616–635. DOI: 10.1080/13668803.2020.1744526

- Koropeckyj-Cox T., Çopur Z., Romano V., Cody-Rydzewski S. (2018). University students’ perceptions of parents and childless or childfree couples. Journal of Family Issue, 39 (1), 1–25. DOI: 10.1177/0192513X15618993

- Lotfi, R., Rajabi Naeeni, M., Rezaei, N., Farid, M., & Tizvir, A. (2017). Desired numbers of children, fertility preferences and related factors among couples who referred to pre-marriage counseling in Alborz province, Iran. International journal of Fertility & Sterility, 11 (3), 211–219. Available at: https://doi.org/10.22074/ijfs.2017.5010

- Molla H.L., Muluneh E.K. (2019). Factors influencing desired number of children among Ethiopian women: Application of count regression models. Research Square. Available at: https://doi.org/10.21203/rs.2.17780/v1

- Nakkerud, E. (2021). Ideological dilemmas actualised by the idea of living environmentally childfree. Hu Arenas. Available at: https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6

- Newport F., Wilke J. (2013). Desire for Children Still Norm in U.S. GALLUP. Available at: https://news.gallup.com/poll/164618/desire-children-norm.aspx

- Sigareva E., Sivoplyasova S. (2021). Reproductive and migration attitudes of contemporary youth of EAEU states (Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan: A case study). Central Asia and the Caucasus, 22 (2), 122–139. Available at: https://doi.org/10.37178/ca-c.21.2.11

- Yaya OO.S., Osanyintupin O.D. (2018). Determinants of desired and actual number of children and the risk of having more than two children in Ghana and Nigeria. MPRA Paper, 88824. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88824/