Решение проблемы СВЧ-нагрева композиционных материалов

Автор: Морозов Г.А., Морозов О.Г., Анфиногентов В.И., Веденькин Д.А., Смирнов С.В., Ганиева С.Р.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается задача СВЧ-нагрева полимеров, асфальто-парафиновых отложений при заполнении металлического, короткозамкнутого цилиндра. Решается задача формирования и оптимизации электромагнитных полей. Приводятся результаты моделирования возбуждения цилиндров с использованием минимаксных и интегральных критериев.

Свч, математическая модель, полимер, асфальт, парафин, смола, диэлектрик, бессель

Короткий адрес: https://sciup.org/140255967

IDR: 140255967

Текст научной статьи Решение проблемы СВЧ-нагрева композиционных материалов

Многообразие геометрических размеров и форм обрабатываемых диэлектриков, различие их электрофизических параметров затрудняет создание универсальных СВЧ-камер для обработки диэлектриков, систем многоэлементного возбуждения электромагнитного поля с рациональной структурой и параметрами [1].

Процессы нагрева в СВЧ-камерах описываются системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, состоящей из уравнений Максвелла и, в отсутствии массо-переноса, уравнения теплопроводности [2]. Исследование подобных систем дифференциальных уравнений сопряжено с большими трудностями не только вычислительного, но и принципиального характера [2].

Во многих технологических процессах электромагнитное поле воздействует на диэлектрик, находящийся в металлической оболочке цилиндрической формы [3].

В данной работе исследуются задачи формирования и оптимизации электромагнитных и температурных полей в цилиндрических областях.

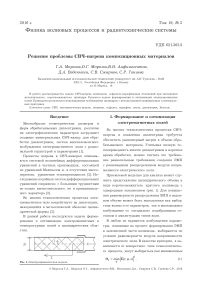

Рис. 1. Электродинамическая модель

1. Формирование и оптимизация электромагнитных полей

Во многих технологических процессах СВЧ-нагрева и плавления диэлектрика требуется обеспечить равномерный нагрев в объеме обрабатываемого материала. Учитывая низкую теплопроводность многих диэлектриков и короткое время обработки, можно считать это требование равносильным требованию создания ЭМП с равномерным распределением модуля напряженности электрического поля.

Приемлемой моделью для анализа может служить представление цилиндрического объема в виде короткозамкнутого круглого волновода с однородным заполнением (рис. 1). Для повышения равномерности распределения ЭМП в заданном объеме может быть использован как выбор типа волны и ее параметров, так и многомодовое возбуждение со специально подобранными составом и амплитудами типов волн.

В любом из вариантов возбуждения параметры, влияющие на процесс формирования ЭМП в заполненной части волновода, выбираются из условия равномерности модуля напряженности электрического поля. В качестве критерия, в зависимости от конкретного типа технологического процесса, могут выбираться как минимаксные

@ 1 = min | Ё ( r , ф , z )| , (1)

V

@ 2 =

min | E ( r , ф , z )|

V

max | E ( r , ф , z )|

V

представляют моды с наибольшими значениями критической длины волны E 01 и H 11.

Выражение для интенсивности поля можно

так и интегральные критерии

@ 3

= J const - | E ( r , ф , z )|

V

dv ,

где V – объем обрабатываемого материала.

Задача оптимизации возбуждения состоит в определении управляющих параметров x , при которых обеспечивается максимальное значение критериев @ 1 и @ 2 , или минимальное для критерия @ 3 . Конкретный вид выражения для |E ( r , ф , z )| и параметров | X определяется способом возбуждения. Далее рассматривается ряд вариантов осуществления оптимизации возбуждения.

представить в виде

2п f 2

I E E ( r , z )2 = j j E m n ( r , ф , z )| x

0 1

x |exp( -Y mn z ) - ex P ( -Y mn (2 L - z ))2 + (4)

+ |Emn(r, ф> z )|2 x x |exp(-Ym„z) + exp(-ym„ (2L - z))|2 j dф, где Emn (r, ф, z), Emn (r, ф, z) — поперечные и продольные составляющие напряженности электрического поля волн mn-типа; уmn — постоянная распространения; L – длина заполненной части

2. Одномодовое возбуждение

В простейшем случае в рассматриваемом волноводе возбуждается единственный тип волны.

волновода.

Для волн электрического и магнитного типа указанные составляющие имеют вид:

для волны E q1 поперечная составляющая —

Г

Варьируемыми параметрами являются тип волны и частота колебаний. Исходя из требования равномерности распределения | E ( r , ф , z )| , должны использоваться либо моды с нулевой ази-

E r ( r , z ) = - j 4-. 1 —

X kp

f X

lX kp J

мутальной зависимостью – Eоп , Hоп , либо пар-

I r I x I -^1(П01— I exp( - jhz),

I r 0 J

ные моды, временной

возбуждаемые в пространственной и квадратуре, например H ^x ) ± jH ^y ) .

В любом случае при анализе можно ограни- читься исследованием двумерных распределе- ний, усредненных по азимутальной координате E(r, z) . Наибольший практический интерес

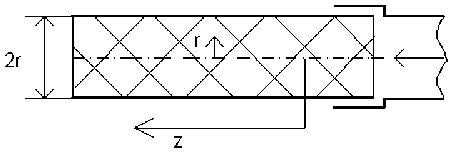

Рис. 2. Зависимости модуля напряженности электрического поля для волны E01 от радиуса при разных значениях X / Tq продольная составляющая –

Ez(r, z) = Jo(no1 — )exp( - jhz),(6)

r 0

для волны H 11 поперечные составляющие –

E— (—, z) = j—Zb--kp J1(Ц11 — )exp( - jhz),(7)

Ш1 r— X r0

Eф(r, z) = jZb -kp J1(Цц — )exp( - jhz),(8)

X где Xkp = 2nTq / П01 для волны Eq1 и Xkp = 2п — / Цц для волны Иц, а Zb = zj ц a / б a — волновое сопро-

Таблица 1

|

X / r 0 |

ор.онач. |

@ 3 |

|

0,5500000 |

0,6444284 |

0,2428160 |

|

0,8000000 |

0,7046255 |

0,1287258 |

|

1,0500000 |

0,7923860 |

0,0431070 |

|

1,3000000 |

0,8870471 |

0,0111597 |

|

1,5500000 |

0,8389985 |

0,0400984 |

|

1,8000000 |

0,6941408 |

0,1236596 |

|

2,0500000 |

0,5989680 |

0,2488346 |

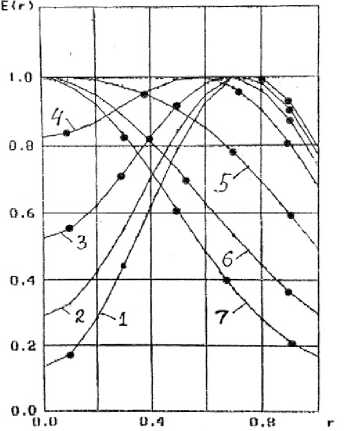

Рис. 3. Зависимости модуля напряженности электрического поля для волны H 11 от радиуса при разных значениях λ / r 0

тивление; J 0( η 01 ), J 1( µ 11 r ) – функции Бес- r 0 r 0

селя.

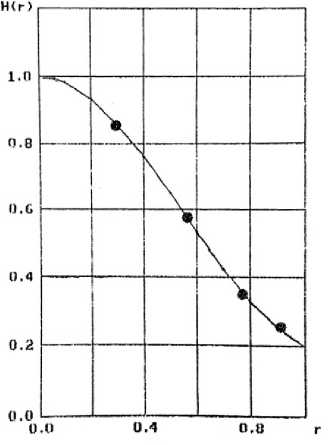

В случае одномодового возбуждения варьируемыми величинами являются отношение λ / r 0 и тип волны. Проведены расчеты модуля напряженности электрического поля для волны E 01 и для волны H 11 в сечении волновода z = 0 в зависимости от радиуса r (0 ≤ r ≤ r 0) для типичных значений параметров заполнения ε= 2, tg δ = 0.05, при этом варьируемым параметром являлось отношение λ / r 0 .

На рис. 2 приведены зависимости модуля напряженности электрического поля для волны E 01 от радиуса при разных значениях λ / r 0 , которые приведены в первом столбце таблицы, расположенной справа от рисунка (кривые пронумерованы в порядке возрастания значения λ / r 0).

В табл. 1 приведены значения критерия Θ 3. Приведенные результаты расчетов показывают, что за счет изменения значения λ / r 0 (что Таблица 3

Таблица 2

На рис. 3 приведены аналогичные зависимости модуля напряженности электрического поля для волны H 11. Проведенные расчеты показывают, что значение модуля напряженности электрического поля для волны H 11 не зависит от величины отношения λ / r 0 . Значения λ / r 0 и значения критерия Θ 3 приведены в табл. 2

Проведены расчеты модуля напряженности электрического поля для волны E 01 и для волны H 11 в зависимости от радиуса r (0 ≤ r ≤ r 0) и z (0 ≤ z ≤ L ), при этом варьируемым параметром также являлось отношение λ / r 0 .

В табл. 3 приведены значения критерия Θ 3 для волн E 01 и H 11.

Очевидно, что за счет изменения значения λ / r 0 (что равносильно изменению частоты возбуждения) можно добиться существенного снижения значения критерия Θ 3 во всем объеме обрабатываемого материала. Так, например, для волны E 01 значение критерия Θ 3 улучшается на 40 %, а для волны H 11 – на 21 %.

-

3. Многомодовое возбуждение

В рассматриваемом случае возможно осуществление как когерентного, так и некогерент-

|

λ / r 0 |

Θ 3 для волны E 01 |

Θ 3 для волны H 11 |

Θ 3 для E 01 + H 11 |

|

0,55 |

0,08 |

0,084 |

0,074 |

|

0,8 |

0,072 |

0,088 |

0,068 |

|

1,05 |

0,063 |

0,093 |

0,056 |

|

1,3 |

0,073 |

0,083 |

0,06 |

|

1,55 |

0,064 |

0,074 |

0,054 |

|

1,8 |

0,048 |

0,081 |

0,043 |

|

2,05 |

0,06 |

0,083 |

0,057 |

ного типа возбуждения [3]. При когерентном возбуждении

|E ( r , z )|2

MN

' '^ ' U mn E mn ( r , z )

mn

где Umn – амплитуда падающей волны mn -типа; *

Emn ( r , z ) – распределение поля указанной моды.

Реализация когерентного возбуждения за- ключается в одновременном возбуждении требуемых мод с амплитудами Um генератором фиксированной частоты при помощи некоторого устройства возбуждения. Поскольку в общем случае при возбуждении волны некоторого типа происходит возбуждение волн ряда других ти- пов, то при оптимизации следует учитывать взаимную зависимость амплитуд Umn:

| Umn ) = [ B ]| U 0 ,

где U 0 – вектор значений параметров возбудителя; [ B ] - прямоугольная матрица, зависящая от структуры возбудителя, электрических размеров волновода и частоты.

При некогерентном возбуждении:

|E ( r , z )|2 = " \U mn 2 | E mn ( r , z f, (11)

mn

Осуществить некогерентное возбуждение можно различными путями. Во-первых, возможно последовательное во времени возбуждение волн различных типов, во-вторых – возбуждение одного или различных типов волн с различными частотами.

Достоинством когерентного возбуждения является то, что оно несколько проще в реализации, недостаток – принципиально худшие показатели равномерности распределения поля в осевом направлении. В любом из случаев использование многомодового возбуждения позволяет улучшить показатели равномерности по сравнению с одномодовым возбуждением.

В качестве иллюстрации приведем пример, показывающий возможность улучшения показателя равномерности при некогерентном возбуждении волны E 01 и волны H 11, в котором варьируемым параметром также являлось отношение X / r Q . В табл. 3 приведены значения критерия @ 3 при некогерентном возбуждении волны E 01 и волны H 11. Как показывают расчеты, значение критерия @ 3 уменьшается по сравнению с наилучшим значением, соответствующим одномодовому возбуждению, на 5 % при X / Г д = 2,05 и на 18 % при X / Г д = 1, 3.

Указанный выигрыш разумеется не является предельным при многомодовом возбуждении. Определение наилучшего способа возбуждения, числа и параметров возбуждаемых мод требует проведения детальных исследований для каждого технологического процесса.

Заключение

В последние годы активно проводятся исследования по применению СВЧ электромагнитного излучения при добыче и транспортировке нефти [3]. Наиболее распространенным способом транспортировки высоковязких нефтей и нефтепродуктов по трубопроводам является перекачка с подогревом.

В данной работе построена и исследована математическая модель СВЧ-нагрева движущейся жидкости в цилиндрическом трубопроводе, отличающаяся от математической модели исследованной в [3] тем, что в данном случае учитывается изменение температуры не только за счет конвекции, но и за счет механизма теплопроводности.

Приемлемой моделью для исследования СВЧ-нагрева жидкости в трубопроводе может служить представление трубопровода в виде цилиндрического волновода, в котором возбуждается один или несколько типов волн.

При построении математической модели предполагается, что поперечная составляющая скорости нефти равна нулю, а продольная составляющая скорости при ламинарном течении нефти в трубопроводе (число Рейнольдса < 2000) не изменяется по длине трубы и имеет параболическую зависимость от радиуса [4].

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках проектной части Государственного задания 3.1962.2014/К.

Список литературы Решение проблемы СВЧ-нагрева композиционных материалов

- Низкоинтенсивные микроволновые технологии//под ред. Г.А. Морозова, Ю.Е. Седельникова. М.: Радиотехника, 2003.

- Анфиногентов В.И. Численное моделирование сверхвысокочастотного электромагнитного нагрева несжимаемой вязкой жидкости, движущейся в цилиндрической трубе//Электромагнитные волны и электронные системы. 2006. Т. 11. № 2-3. С. 3-9.

- Васильев Г.Г., Коробков Г.Е., Коршак А.А., Лурье М.В., Писаревский В.М., Прохоров А.Д., Сощенко А.Е., Шаммазов А.М. Трубопроводный транспорт нефти. Т. 1под ред. С.М. Вайншток. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. 407 с.

- Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 2. М.: Наука, 1973. 584 с.