Решение задачи оптимизации рыбодобывающей деятельности

Автор: Лисиенко С. В., Иванко Н. С.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Промышленное рыболовство

Статья в выпуске: 3 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Предлагается модель оптимального планирования рыбодобывающей деятельности, включающая в себя формирование биологического компонента (совокупности промысловых объектов, рассматриваемых с учетом их распределения по промысловым зонам) и технологического компонента (совокупность добывающих судов и технологий промысла). На основе этих компонент формируется технологическая цепочка "объект промысла – добывающее судно – технология добычи". Для каждого типа промыслового судна допустимо использование определенного вида (или нескольких видов) технологий промысла, напрямую связанных с промысловыми объектами, добыча которых осуществляется только с применением определенной технологии. Особое внимание в модели отводится задаче определения оптимального количественного состава добывающего флота. Критерием оптимизации является минимизация издержек, связанных с рыбодобывающей деятельностью специализированных судов при условии достижения заданных объемов добычи (вылова). Издержки напрямую связаны с используемыми типами судов, топливными расходами, которые зависят от порта базирования судна и времени, необходимого для осуществления погрузо-разгрузочных работ. В задаче оптимизации используются оценки средневзвешенного суточного вылова и промыслового времени для учета большинства издержек, связанных с процессом добычи водных биологических ресурсов. Алгоритм оптимизации рассмотрен на примере добычи кальмара командорского (Berryteuthis magister) в Северо-Курильской зоне, вылов которого ведется с использованием траловой технологии. Основными типами судов, осуществляющими добычу кальмара, являются крупнотоннажные и среднетоннажные суда.

Рыбодобывающая деятельность, водные биологические ресурсы, добывающий флот, оптимизация, математическая модель, fishing activity, aquatic biological resources, fishing fleet, optimization, mathematical model

Короткий адрес: https://sciup.org/142238273

IDR: 142238273 | УДК: 639.2 | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-3-335-343

Текст статьи Решение задачи оптимизации рыбодобывающей деятельности

Лисиенко С. В. и др. Решение задачи оптимизации рыбодобывающей деятельности. Вестник МГТУ. 2023. Т. 26, № 3. С. 335–343. DOI:

Рыбодобывающая деятельность - сложный стохастический процесс, характеризующийся большим количеством управляемых и неуправляемых факторов различной природы. Одним из возможных способов исследования влияния неуправляемых факторов на сложный процесс является моделирование. При создании моделей с учетом неопределенностей используется математический аппарат, в частности методы линейного программирования ( Андреев и др., 1975; Perez-Lechuga et al., 2006; Мельников, 2009; Мельников и др., 2010; Лисиенко и др., 2019, 20216; Иванко, 2021; Осипов и др., 2021 ), а также аппарат динамического программирования ( Андреев и др., 1975; Babcock et al., 2011; Forootani et al., 2020; Лисиенко и др., 2021 ). Частные модели управления промыслом на протяжении более чем века рассматривались различными авторами, к таким моделям можно отнести модель управления промыслом с учетом неуправляемых факторов ( Андреев и др., 1975; Taleizadeh et al., 2013; Bakhrankova et al., 2014; Kuppulakshmi et al., 2021; Лисиенко и др., 2021а ), интегральную стохастическую модель, учитывающую неопределенности процессов переработки сырья, при этом берется во внимание ухудшение качества рыбы и ограничения срока годности ( Лисиенко и др., 2020; Finnis et al., 2022 ). Моделирование проблем логистики и способы их решения описаны в работах (Дверник, 2013; Taleizadeh et al., 2013; Мойсеенко и др. 2016; 2018; Лисиенко, 2021 ).

Процесс добычи рыбы и морепродуктов является частью единого производственного процесса рыбохозяйственной деятельности, в состав которой входят такие процессы, как переработка, транспортировка и сбыт. В каждом из этих процессов присутствуют неопределенности, так, например, в системе "Добыча" присутствует неопределенность, связанная с суточным выловом. На величину суточного вылова оказывают влияние неуправляемые факторы, такие как гидрометеоусловия района промысла, биологическое состояние объекта промысла и другие. Влияние всех факторов ведет к появлению промысловых издержек, а их формирование находится в прямой зависимости от полученного суточного вылова. При моделировании для каждого типа судна выполняется расчет среднесуточного вылова ( Лисиенко и др., 2021а ).

При наличии оценки среднесуточного вылова а ср для определенного типа судна на основании предложенной методики планирования рейсооборота можно произвести расчет промыслового времени t пром и потребного количества судов n данного типа для получения оптимального освоения промыслового объекта.

Цель работы - составить задачу оптимизации на основе метода исследования необходимых операций для выбора состава флота с минимизацией дополнительных издержек.

Материалы и методы

Ресурсный потенциал промысловой зоны представлен совокупностью промысловых объектов, которые условно можно разделить на две составляющие - совокупность промысловых объектов, на которые устанавливаются общие допустимые уловы (ПООД i , ОДУемые объекты), и совокупность промысловых объектов, на которые общие допустимые уловы не устанавливаются (ПОНД j , неОДУемые объекты). Обе эти совокупности формируют блок биологических компонент (биоблок) при моделировании системы "Промысловая зона".

Для каждого промыслового объекта устанавливаются технологические цепочки "объект промысла -добывающее судно - технология добычи" ( Лисиенко, 2021 ).

Обозначим ДС z - добывающее судно типа z , ТД l - технология добычи. Все добывающие суда можно разделить на крупнотоннажные (обозначим КТДС k ), среднетоннажные (СТДС N ) и малотоннажные (МТДС l ).

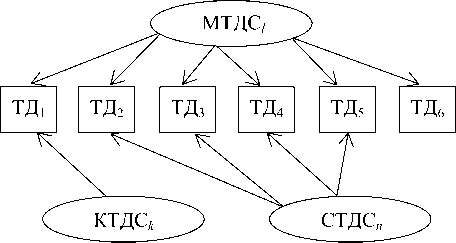

В общем случае можно выделить 6 основных технологий добычи. Для судов КТДС k независимо от вида промыслового объекта используется одна технология добычи, для удобства обозначим ее ТД 1 , для судов МТДС i и СТДС N используемая технология добычи зависит от добываемого объекта. На рис. 1 представлена схема соотнесения технологии добычи и совокупностей добывающих судов, разделенных по тоннажу.

Представленная схема является частью технологического компонента при моделировании системы "Промысловая зона" и формирует техноблок ( Лисиенко, 2021 ).

Для дальнейшего удобства обозначим совокупность технологий добычи доступных для судов типа МТДС l как ТД l , для судов типа СТДС n - ТД n , а для судов типа КТДС k - ТД k . Далее под ТД l , ТД n , ТД k будем понимать и использовать совокупности доступных технологий добычи. Тогда для ОДУемого промыслового объекта ПООД i может быть использован тип добывающего судна МТДС l или СТДС N , или КТДС k с определенной технологией добычи.

В процессе ведения добывающей деятельности имеют место затраты, связанные с издержками на добычу, переработку и транспортировку водных биологических ресурсов. Рассмотрим некоторое добывающее судно, его затраты можно представить как сумму таких сметных затрат ( Лисиенко, 2013 ):

-

- заработная плата;

-

- стоимость орудий лова;

-

- затраты на топливо, смазочные и вспомогательные материалы (вода, лед, хладагенты);

-

- износ и ремонт орудий лова, промснаряжения и проминвентаря;

-

- затраты на тару и тарные материалы;

-

- амортизационные отчисления;

– затраты на вспомогательные материалы;

– транспортные расходы;

– цеховые и общезаводские расходы;

– внепроизводственные расходы;

– прочие производственные расходы.

Рис. 1. Соотнесение технологий добычи и добывающих судов

Fig. 1. Correlation of fishing technologies and fishing vessels

Для расчета каждого вида затрат из представленного списка определены формула и зависимости ( Лисиенко, 2013 ). На основании данных зависимостей и анализа рассчитанных затрат для различных технологических цепочек "объект промысла – добывающее судно – технология добычи" можно сделать следующие выводы:

– все затраты зависят от выбранного промыслового объекта, некоторые (например, затраты на тару и тарные материалы) – напрямую от вида добываемого промыслового объекта, так как количество и вид тары зависит от имеющихся разрешений на добычу (вылов) промысловых объектов. Некоторые затраты (например, на топливо, смазочные и вспомогательные материалы) – косвенно, так как зависят от района промысла, в котором будет вестись добыча промыслового объекта, точнее от расстояния от порта базирования судна до места промысла. Также на сумму затрат оказывает влияние факт, устанавливаются ли на промысловый объект ОДУ;

– стоимость орудий лова, износ и ремонт зависят от выбранной технологии промысла. Затраты на топливо, смазочные и вспомогательные материалы зависят от выбранного добывающего судна, но для судов, относящихся к одному классу тоннажности, суммарные затраты близки по итоговым значениям.

Аналогичные выводы можно сделать по каждому показателю затрат и, таким образом, получить зависимость среднесуточных затрат добывающего судна от его тоннажности, выбранной технологии добычи и выбранного промыслового объекта.

Результаты и обсуждение

Обозначим среднесуточные затраты малотоннажного добывающего судна МТДС l с технологией добычи ТД l при добыче объекта ПООД i – Z ср (МТДС l , ТД l , ПООД i ), среднесуточные затраты среднетоннажного добывающего судна СТДС N с технологией добычи ТД N при добыче объекта ПООД i – Z ср (СТДС N , ТД N , ПООД i ), среднесуточные затраты крупнотоннажного добывающего судна КТДС k с технологией добычи ТД k при добыче объекта ПООД i – Z ср (КТДС k , ТД k , ПООД i ). Обозначив аналогичным образом затраты добывающих судов, ведущих промысел неОДУемых объектов ПОНД j , получаем

Z ср (МТДС l , ТД l , ПОНД j );

Z ср (СТДС N , ТД N , ПОНД j );

Z ср (КТДС k , ТД k , ПОНД j ).

Обозначим nl количество добывающих судов типа МТДС l , nN – количество добывающих судов типа СТДС N , nk – количество добывающих судов типа КТДС k .

Для каждой технологической цепочки "объект промысла – добывающее судно – технология добычи" определяется средневзвешенный суточный вылов объекта, например, для малотоннажного судна ã ср(МТДС l , ТД l , ПООД i ), и соответствующее время промысла t пром(МТДС l , ТД l , ПООД i ).

Таким образом, затраты малотоннажного судна МТДС l за сутки промысла на 1 т добытого объекта составляют

Z ср (МТДС 1 ,ТД , ЛОРД J

acp ( мтдс 1 ,тд 1 ,пooДi)'

За рейс эти затраты составят zср ( мтдс 1 ,ТД 1, ПООД,-) tпром ( мтдс 1 ,ТД 1, пооД,)

a cp ( мтдс 1 ,тд 1 ,поод { ) .

Если будет использовано n z судов, то их затраты составят

Z ср ( МТДС 1 , ТД 1 , ПООД1 ) t ПрОм ( МТДС 1 , ТД 1 , ПООД , ) а ср ( МТДС ,ТД 1 , ПООД t) «

Так как добыча объекта может вестись судами различного типа, получаем суммарные затраты добычи объекта ПООД i

z

l

Z ср ( МТДС , , ТД , , ПООД , .) t пром ( МТДС , , ТД , , ПООД , -) а ср ( МТДС , ,ТД 1 ,ПООД , )

П / +

■ у

N

Z ср ( СТДС N ,ТД N , ПООД , ) t пром ( СТДС N ,ТД N , ПООД , ) „ а ср ( СТДС N ,тд N , поод , ) "

■ у

k

Z ср ( КТДС к ,ТД к , ПООД , ) t П ром ( КТДС к ,ТД к , ПООД , ) а ср ( КТДС к ,ТД к , ПООД , )

nk .

Необходимо минимизировать полученные затраты при условии освоения ОДУ на определенный процент согласно стратегии развития. Пусть fi – процент освоения ОДУ, получаем ограничение

Е а ср ( МТДС , ,ТД , , ПООД , ) t . ( МТДС , ,ТД , , ПООД , ) «, +

l

■ у а ср ( СТДС N ,ТД N , ПООД , ) t р м ( СТДС n ,ТД n , ПООД , ) « „ +

N

■ У а ср ( КТДС к ,ТД к , ПООД , ) t пром ( ктдс к ,тд к , поод , ) « к > f оду , .

k

Задача имеет вид

Z ср ( МТДС 1 , ТД 1 , ПООД , ) t пром ( МТДС 1 , ТД 1 , ПООД , ) а ср ( МТДС 1 ,ТД 1 , ПООД , )

«I +

Z ср ( СТДС N ,ТД N , ПООД , ) t пром ( СТДС N ,ТД N , ПООД , ) и а ср (СТДС N ,ТД N , поод , ) п‘

Z ср ( КТДС к ,ТД к , ПООД , ) t пром ( КТДС к ,ТД к , ПООД , ) а ср ( КТДС к ,ТД к , ПООД , )

« к

^ min.

Z а ср ( мтдс 1 ,тд 1 , поод , ) t пром ( мтдс . ,тд . , поод , ) «, +

l

-

■ У а ср ( СТДС n ,тД n , поод , ) t пром ( стдс N ,тд n , поод , ) « n +

N

-

■ у а ср ( КТДС к ,ТД к , ПООД , ) t пром ( КТДС к ,ТД к , ПООД , ) « к > f - оду , , ,• = 1,2..., k

где n l , n N , n k > 0 - целые числа.

Для неОДУемых объектов ограничение на объем освоения ОДУ заменяется на плановые показатели освоения квот f • ОКj, в этом случае задача принимает вид vfv Zср (МТДС 1 ,тд 1, ПОНДу)tпром (МТДС 1 ,тд 1, ПОНДу)

у [^7 а ср ( МТДС 1 ,ТД 1 ,ПОНД у ) «,+

+ z

N

Z ср ( СТДС N ,тд N , понд у ) t пром ( СТДС N ,тд N , понд у ) й а ср ( СТДС N ,тд N ,понд у ) "

+ z

k

Z ср ( КТДС к ,тд к , ПОНД у , ) t пром ( КТДС к ,тд к , ПОНД у ) а ср ( КТДС к ,тд к , понД у )

Л

nk

^ min.

у а ср ( МТДС 1 ,ТД 1 , ПОНД у ) t пром ( МТДС 1 ,ТД 1 , ПОНД у ) « 1 +

l

+ у а ср ( СТДС N ,ТД N , ПОНД у ) t пром ( СТДС N ,ТД N , ПОНД у ) « N +

N

+у аср (КТДСк, ТДк, ПОНДу ) t„ром (КТДСк, ТДк, ПОНДу) «к > f • ОКу, у = 1,2..., k где nl, nN, nk > 0 - целые числа.

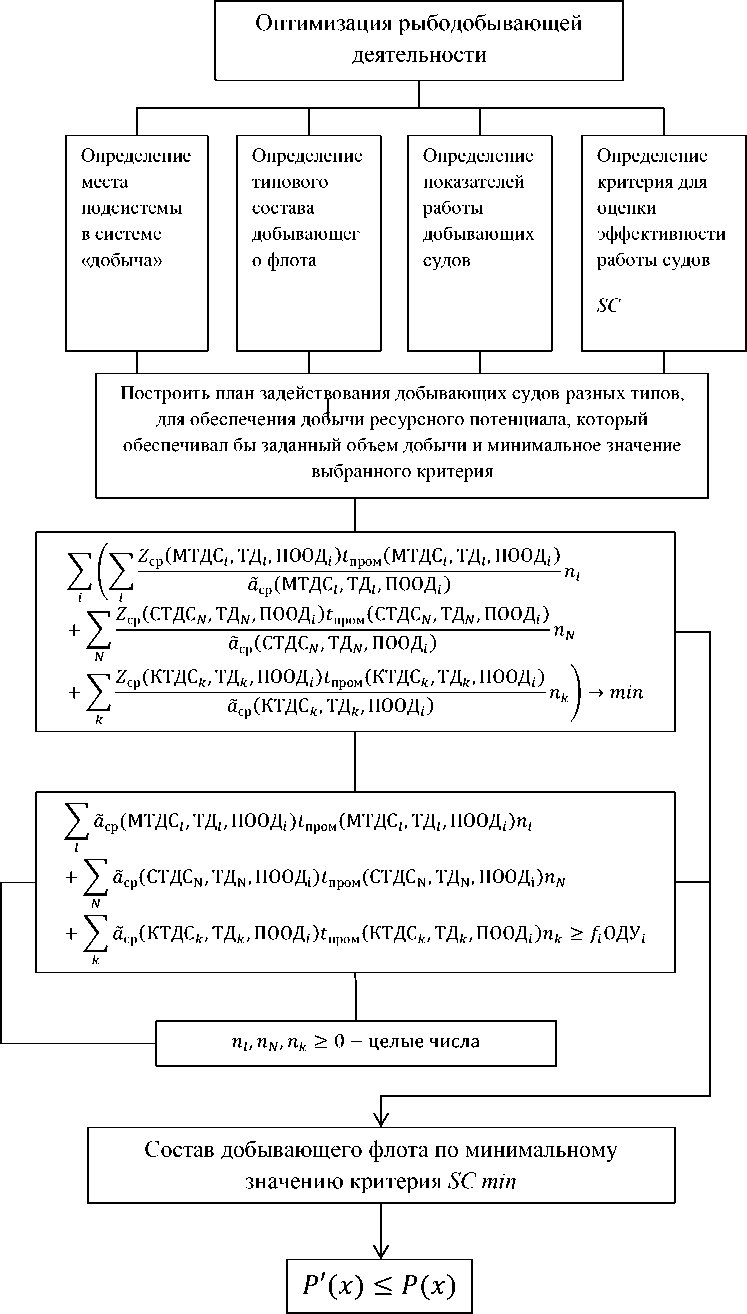

Задача оптимизации рыбодобывающей деятельности по составу добывающего флота при условии минимизации промысловых издержек и для достижения полного освоения ОДУ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Задача оптимизации рыбодобывающей деятельности при минимизации промысловых издержек Fig. 2. The task of optimizing the fishing activities while minimizing fishing costs

Аналогичный вид имеет задача оптимизации рыбодобывающей деятельности по составу добывающего флота при условии минимизации промысловых издержек и для достижения показателей квот добычи (вылова).

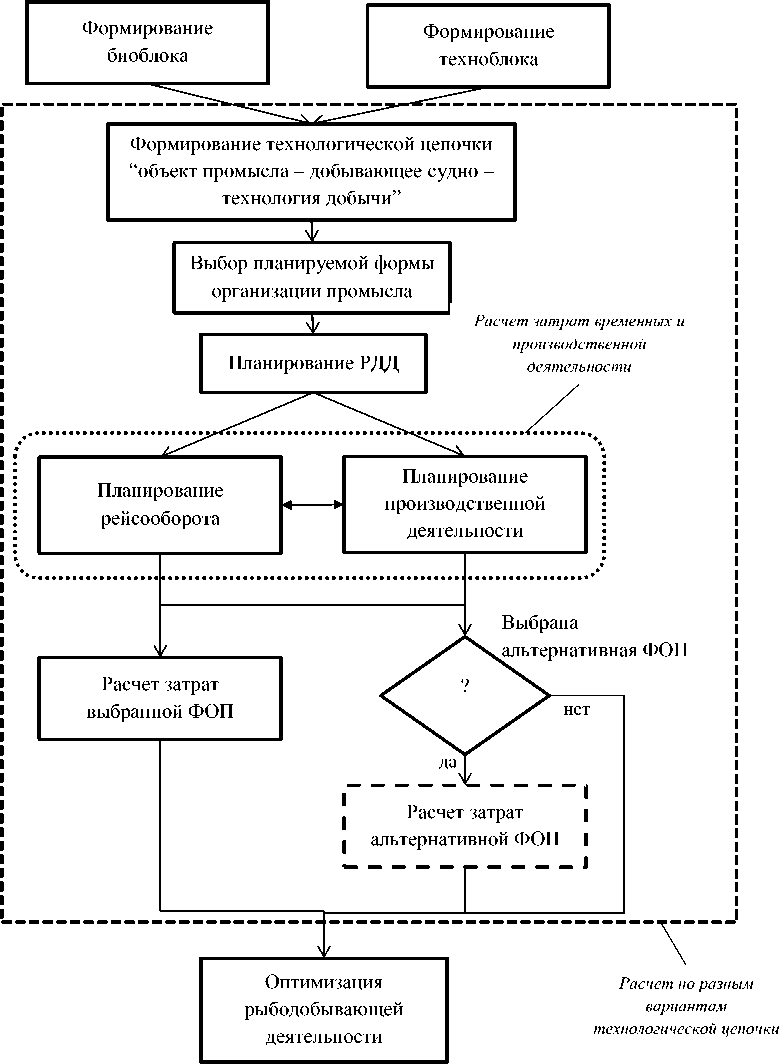

Схема обобщенной оптимизационной модели планирования рыбодобывающей деятельности в индустриальной логистической системе "Промысловая зона" представлена на рис. 3.

Рис. 3. Обобщенная модель планирования рыбодобывающей деятельности

Fig. 3. The generalized model of fishing activity planning

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне ведется добыча двух видов кальмаров: командорского кальмара ( Berryteuthis magister ) и тихоокеанского кальмара ( Todarodes pacificus ). Проведенный ранее анализ добычи кальмаров ( Иванко, 2021 ) показал, что промысел данного биоресурса ведется при задействовании трех видов судов БМРТ, СРТМ и РТМ с использованием траловых орудий лова.

Для примера рассмотрим добычу кальмара командорского (далее – кальмар) в Северо-Курильской зоне. В этой зоне кальмар является объектом, на который устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Значение ОДУ с 2015 г. ежегодно составляет 85 000 т и остается постоянным. Период промысловой доступности кальмара с мая по ноябрь. Почти 80 % объемов добычи кальмара приходится на СевероКурильскую зону.

Так как кальмар находится в смешанных скоплениях с минтаем, оптимальное время тралений – это ночной период ( Осипов, 2022 ). Улов за одно траление в указанный суточный период может составить 10–15 т, а за рассматриваемый временной интервал может быть выполнено до 4-х тралений. Таким образом, суточный вылов при оптимальном использовании временных ресурсов может достигать 40–60 т в зависимости от типа судна.

Сформированы три технологические цепочки:

БМРТ – траловая технология добычи с использованием разноглубинных тралов – кальмар;

СРТМ – траловая технология добычи с использованием разноглубинных тралов – кальмар;

РТМ – траловая технология добычи с использованием разноглубинных тралов – кальмар.

В качестве основной формы организации промысла для каждого типа судна выбрана автономная форма, она не требует привлечения дополнительно транспортных судов и на данном этапе развития рыболовства является наиболее часто используемой.

Для решения оптимизационной задачи расчета необходимого количества судов трех типов с учетом периода промысловой доступности кальмара и при условии оптимального планирования рейсооборота судна были приняты следующие значения для среднесуточных уловов каждым судном: БМРТ – 39,7 т, СРТМ – 30,3 т, РТМ – 16,3 т. Планируемые значения среднесуточного вылова построены на основании статистических промысловых данных за пятилетний период и с учетом оптимального суточного времени траления для добычи кальмара.

Результат решения оптимизационной задачи следующий: общее количество судов, необходимое для освоения ОДУ более чем на 95 %, составляет 26, из них 5 крупнотоннажных судов (2 судна типа БМРТ и 3 типа РТМ) и 21 среднетоннажное судно типа СРТМ. Ожидаемый суммарный вылов составит 84 580 т, что соответствует освоению имеющегося ОДУ для Северо-Курильской зоны на 99,5 %.

Заключение

Представленная схема отображает комплекс объектов и процессов проектирования, моделирования, последовательность выполнения планирования и проведения расчетов с целью оптимизации рыбодобывающего процесса по определению состава добывающего флота для достижения полного освоения ОДУ и (или) плановых показателей квот добычи (вылова) путем максимизации объемов вылова при условии минимизации промысловых издержек.