Ресурсные детерминанты стратегии развития южно-российских территорий

Автор: Матвеева Людмила Григорьевна, Чернова Ольга Анатольевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности

Статья в выпуске: 1 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются ресурсные детерминанты стратегического развития экономики регионов Юга России. Определяется концептуальный базис формируемых стратегий с учетом региональных особенностей их реализации и накопленного ресурсного потенциала. Теоретико-методологический базис исследования представлен конвергенцией системного, синергетического, балансового, институционального и эндогенного подходов, а также совместным использованием теорий полюсов роста, сбалансированного развития, пространственной экономики, положений институциональной регионалистики. Авторами особо подчеркивается, что в условиях «новой нормальности», в которых находится современная экономика России, необходима существенная коррекция концепций регионального стратегирования. Это должно быть отражено в форме максимальной адаптации принимаемых на мезоуровне управленческих решений к факторам «внешней окрестности», где особую важность приобретает системная организация регионального пространства с учетом его системных свойств и структуры...

Региональное стратегирование, сбалансированное инновационное развитие, "новая нормальность", периферийные территории, экономический каркас, ресурсные детерминанты

Короткий адрес: https://sciup.org/149131155

IDR: 149131155 | УДК: 332.142.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.13

Текст научной статьи Ресурсные детерминанты стратегии развития южно-российских территорий

DOI:

Не преодоленные в полной мере до настоящего времени последствия деиндустриализации экономики южно-российских регионов на фоне все более наращивающих свой потенциал императивов перехода на неоиндустриальную модель сохраняют преимущественно ресурсно-сырьевую ориентацию их развития. В данном контексте, несмотря на то что на Юге России в последние годы наблюдается экономический рост по целому ряду макроэкономических показателей, ключевой задачей регионального стратегирования остается ускоренное развитие несырьевого сектора в направлении промышленной модернизации. Решение данной задачи существенно осложняется условиями «новой нормальности», в которых находится современная экономика России.

Понятие «новая нормальность» (new normal) ввели специалисты фонда PIMCO Билл Гросс и Мухаммед Эль-Эриан в 2009 г. для описания происходящих в мире экономических процессов, таких как, например, низкие темпы экономического роста и высокая безработица. По их мнению, данные процессы не являются временным явлением и краткосрочной ситуацией, в которую экономика попала после острой фазы финансового кризиса. Напротив, это «новая норма» для экономики, в которой последняя будет находиться достаточно длительное время. Заметим, что такой же точки зрения придерживается ряд российских ученых, включая авторов данной статьи [6; 13]. Например, К.В. Юдаева отмечает, что возврат к докризисной модели роста невозможен, а происходящие системные изменения – это не временные явления, которые скоро исчезнут, а базовые характеристики «новой нормальности» [16].

Для «новой нормальности» характерна неэффективность инструментов и механизмов традиционной государственной политики, в том числе осуществляемой на уровне отдельных территорий. Это предполагает необходимость существенной коррекции концепций регионального стратегирования в направлении максимально полного учета как факторов «внешней окрестности», проецируемых на мезоуровень, так собственных ресурсных возможностей территории.

Эти обстоятельства определили цель данной статьи, которая состоит в выявлении ресурсных детерминант стратегического развития экономики регионов Юга России и формировании на этой основе концептуального базиса регионального стратегирования, направленного на достижение целей сбалансированности развития южнороссийских регионов в системе отношений «центр – периферия» с целью недопущения усиления существующей региональной дифференциации и асимметрии.

Теоретико-методологический базис исследования представлен конвергенцией системного, синергетического, балансового, институционального и эндогенного подходов, а также совместным использованием теорий полюсов роста, сбалансированного развития, пространственной экономики, положений институциональной регионалистики.

Как наглядно демонстрирует динамика экономических процессов в нашей стране в последние годы, перечисленные признаки «новой нормальности» достаточно ярко проявляются в экономике Юга России, при этом в значительной степени трансформируются под воздействием сохраняющихся макроэкономических вызовов, обусловленных действием и расширением экономических санкций. Это наглядно выражается в низком значении рейтингов социально-экономического развития субъектов РФ, а также их ухудшении в ряде регионов (см. табл. 1). В то же время предпринимаемые усилия со стороны органов региональной власти, а также целый ряд внутренних условий и факторов «системной окрестности» ориентируют вектор региональных стратегий на активизацию модернизационных преобразований в экономике, и прежде всего в ее реальном секторе, при реализации проектов несырьевого импортозамещения. Так, например, по данным 1-го полугодия 2016 г. Республика Даге-

Таблица 1

Интегральный рейтинг социально-экономического развития регионов Юга России по итогам 2015 года

|

Регион |

Место по итогам 2015 года |

Место по итогам 2014 года |

Баллы рейтинга |

|

Республика Адыгея |

77 |

75 |

25,017 |

|

Республика Калмыкия |

81 |

81 |

17,743 |

|

Краснодарский край |

16 |

15 |

56,118 |

|

Астраханская область |

58 |

56 |

35,910 |

|

Волгоградская область |

34 |

36 |

46,801 |

|

Ростовская область |

24 |

22 |

51,962 |

|

Республика Дагестан |

60 |

55 |

35,115 |

|

Республика Ингушетия |

83 |

79 |

14,685 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

79 |

76 |

22,062 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

78 |

78 |

22,106 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

80 |

77 |

20,641 |

|

Чеченская Республика |

72 |

74 |

27,963 |

|

Ставропольский край |

44 |

37 |

43,072 |

Примечание . Составлено по: [11].

стан, Ростовская область и Республика Адыгея вошли в число регионов-лидеров по индексу промышленного производства. В Республике Дагестан и Ростовской области рост данного индекса произошел за счет роста обрабатывающих производств (120,6 % и 112,6 % к аналогичному периоду соответственно) [11].

Необходимость ориентации региональной экономики на реализацию стратегий импортоза-мещения постоянно подчеркивается в выступлениях отечественных экономистов и политиков. Как считает С. Нарышкин, «перспективы российской экономики сегодня связаны с формированием реального вектора развития, и основная задача антикризисной политики России состоит в поддержке реального сектора, нацеленного на решение проблем импортозамещения» [2]. В выступлениях Президента России В. Путина также постоянно отмечается, что ставка на развитие реального сектора экономики – это основной ресурс роста: «По сути, речь идет о формировании такой экономической политики, при которой все усилия федеральных и региональных органов власти должны быть переориентированы на развитие реального сектора» [1], который играет определяющую роль в национальной экономике.

Политика импортозамещения должна быть рациональной, что предполагает не просто отказ от ввоза импортной продукции, а наращивание конкурентного потенциала отечественного производства на внешнем и внутреннем рынках при поддержке механизма «естественного отбора» между российскими и зарубежными товарами. Другими словами, речь идет не о «при- нудительном импортозамещении», осуществляемом посредством введения санкционных мер на ввоз товаров из-за рубежа, а о конкурентном импортозамещении, обеспечиваемом способностью отечественного производства конкурировать с импортируемой продукцией [6]. Соответственно, особую значимость приобретает конкуренция не только на внешнем, но особенно на внутреннем рынке, определяя тем самым сферы стратегического развития региональных экономик, продукция которых пользуется повышенным спросом, то есть области конкурентного им-портозамещения.

Таким образом, если предполагать, что основная задача современного этапа – это эффективное импортозамещение, в процессе регионального стратегирования важно понять и учитывать, какие конкретно программы импортозамещения могут быть эффективны в отдельных регионах и отраслях региональной экономики с учетом их специфики. Причем под этим следует понимать не только природно-климатический, институциональный, финансовый, инвестиционный, инновационный, кадровый и другие виды имеющегося в регионе потенциала, но также отраслевые приоритеты региона, определяющие его профиль, и наличие в регионе предприятий-драйверов, фактически уже работающих по данной модели, а также готовых и способных к внедрению инноваций и т. д.

В этих условиях ключевой проблемой модернизационного развития несырьевого сектора промышленности Юга России становится поиск конкурентоспособных ресурсов, составляющих базовую основу экономического потенциала предпринимательской деятельности. При этом важно отметить, что речь идет именно о тех ресурсах, которые способны участвовать в проектах инновационного развития и создавать конкурентные преимущества отечественному производству на мировом и общероссийском рынках. Последнее напрямую сопряжено с решением проблемы эффективной интеграции производственного и финансового капиталов в несырьевых сферах, ее ориентацией на наращивание инновационного потенциала отечественного промышленного производства, в том числе на решение задач рационального импортозамещения.

Рассмотрим, в какой степени ресурсы регионов Юга России в разрезе их основных компонентов могут капитализироваться и переходить в ранг ресурсов модернизационного развития в несырьевом секторе промышленности.

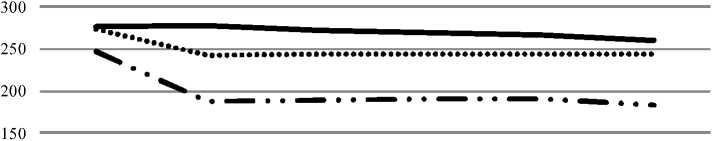

Человеческий капитал. Анализ занятости населения регионов Юга России позволяет сделать вывод о том, что приоритетной сферой деятельности остается торговля, в то время как в сфере обрабатывающего производства работают только 5 % общего числа занятых. При этом число занятых в несырьевом секторе сферы промышленного производства в ЮФО несколько снижается, тогда как в СКФО постепенно увеличивается (рис. 1).

При этом в разрезе регионов ЮФО и СКФО количество занятых в сфере обрабатывающего производства отличается в десятки раз (рис. 2, 3).

Уровень безработицы в 2014 г. в ЮФО и СКФО составил 6,2 % и 11,2 % соответственно, что выше среднего значения по России – 5,2 %. При этом среди безработных 20,7 % в ЮФО и 19,3 % в СКФО имеют высшее образование, 41,2 % и 21,3 % соответственно – среднее профессиональное образование. Анализ состава безработных по возрастному признаку свидетельствует о том, что большая их часть – 35,1 % в ЮФО и 42,6 % в СКФО – находится в возрастной группе 20–29 лет.

Все перечисленные факты свидетельствуют о низком уровне капитализации человеческих

|

900,0 |

|||||||

|

800,0 700,0 |

|||||||

|

600,0 |

|||||||

|

500,0 |

|||||||

|

400,0 300,0 |

|||||||

|

200,0 |

|||||||

|

100,0 |

|||||||

|

0,0 |

|||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|||

|

t ЮФО |

781,4 |

780,5 |

776,0 |

772,9 |

750,3 |

||

|

СКФО |

349,6 |

353,7 |

352,9 |

356,9 |

357,7 |

||

Рис. 1. Численность занятых работников в сфере обрабатывающего производства на Юге России, тыс. чел.

Примечание . Составлено по: [10].

50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ ^

0 ———————————————————

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-

— • — Республика Адыгея •■•••Республика Калмыкия ^^^^^™ Краснодарский край

-

— — — Астраханская область ^—• ■ Волгоградскаяобласть ——— Ростовская область

Рис. 2. Число занятых в сфере обрабатывающего производства в регионах ЮФО, тыс. чел.

Примечание . Составлено по: [10].

Рис. 3. Число занятых в сфере обрабатывающего производства в регионах СКФО, тыс. чел.

Примечание . Составлено по: [10].

ресурсов на Юге России. Высокий образовательный уровень населения не конвертируется в эффективную занятость и инновационную активность трудового потенциала. Как показывают опросы, население не мотивировано к предпринимательской деятельности, особенно в сфере промышленного производства, в силу высоких рисков, отсутствия специальных знаний и необходимых ресурсов.

С учетом данных факторов стратегия вовлечения человеческих ресурсов в реализацию проектов модернизационного развития промышленного бизнеса региона должна быть связана с развитием институциональных механизмов, стимулирующих, во-первых, развитие интеграции науки и разномасштабного бизнеса в сфере реализации промышленных инновационных разработок; во-вторых, активное использование научноисследовательского потенциала работников и его конвертацию в ресурс реализации инновационных проектов промышленного предпринимательства.

Материально-технические ресурсы . В целом состояние материально-технических ресурсов регионов Юга России в обрабатывающих производствах можно охарактеризовать как неконкурентоспособное. Степень износа основных фондов обрабатывающих производств составляет 41,8 % в ЮФО и 39,1 % в СКФО, в том числе полностью изношенных – 11,7 % и 10,4 % соответственно, при этом их обновление происходит в среднем только на 15 %.

Оценка целей инвестирования демонстрирует, что 24 % инвестиций осуществляется по причине значительной изношенности основных фондов, 15 % инвестиций вызвано необходимостью автоматизации и механизации производственного процесса. И только 9 % предприятий указывают целью инвестирования внедрение новых технологий и оборудования.

Одновременно на фоне других сфер экономической деятельности в промышленности Юга России обрабатывающие производства отличаются более высоким уровнем инновационной активности, а также относительно большей долей производимых инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг. Однако отметим, что данный уровень инновационной активности обусловлен в значительной степени деятельностью крупных предприятий в сфере химического производства, производства электроприборов и оборудования. Причем по всем показателям инновационности экономики, таким как количество использованных и разработанных передовых технологий, затраты на технологические инновации и пр., показатели обрабатывающей промышленности регионов Юга России значительно отстают от показателей других регионов, что отражает объективный факт отсутствия для капитализации материально-технических ресурсов в несырьевом секторе промышленности.

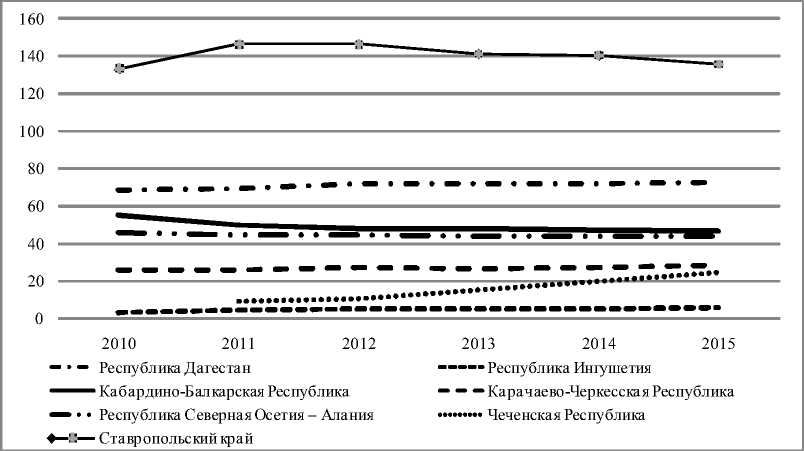

Инвестиционные ресурсы . Одним из базовых индикаторов, характеризующих уровень инвестиционного потенциала экономической системы, является объем инвестиций в основные фонды.

Результаты проведенного авторами анализа показывают, что по сравнению с 2011 г. в 2014 г.

объем инвестиций в основной капитал обрабатывающих предприятий промышленной сферы Юга России увеличился и составил 243 015,9 млн руб., что составляет 12 % от общего объема инвестиций в обрабатывающую сферу в субъектах РФ и 19 % от общего объема инвестиций в основные фонды промышленных предприятий Юга России. Размер инвестиций в основные фонды в сфере обрабатывающих производств в 2014 г. в разрезе регионов Юга России представлен на рисунке 4.

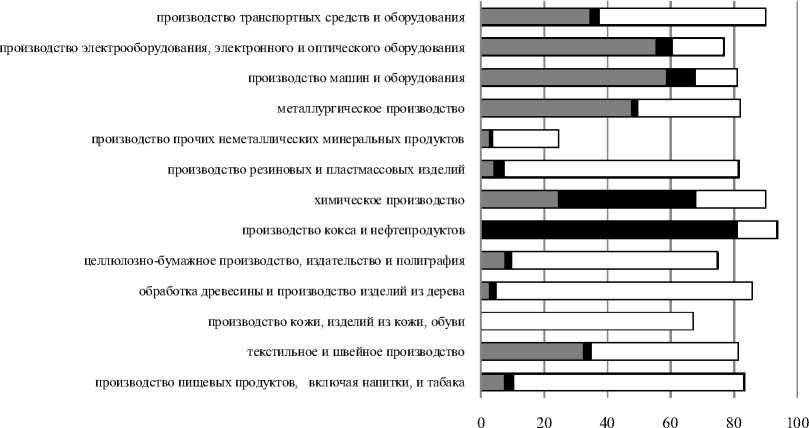

Следует заметить, что затраты на технологические инновации предприятий сферы обрабатывающих производств (их величина и струк- тура) значительно разнятся по сферам экономической деятельности (рис. 5).

Таким образом, результаты проведенного анализа потенциальной эффективности процесса капитализации ресурсов промышленных предприятий, целеориентированной на инновационные проекты в реальном секторе экономики, свидетельствуют о том, что если затраты на технологические инновации предприятий таких отраслей, как производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка древесины, производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов, обуви, кожи, текстильного производства, в большей степени связаны с приобретением но-

Ставропольский край Чеченская Республика Республика Северная Осетия - Алания Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика Республика Ингушетия Республика Дагестан Ростове кая область Волгоградская область Астраханская область Краснодарский край Республика Калмыкия Республика Адыгея

21992,8

-

■ 1548,1

। 534,5

-

■ 1344,2

। 567,1

। 458,6

^* 9747,3

^^^^м 20997,1

^^^^^^^^^^^^^^^— 70314

। 992,6

I 25,4

I 1483

113011 ■

Рис. 4. Объем инвестиций в основные фонды в сфере обрабатывающих производствв регионах Юга России в 2014 г., млн руб.

Примечание . Составлено по: [10].

п Исследования

■ Проектирование

□Приобретение нового оборудования

Рис. 5. Затраты на технологические инновации предприятий обрабатывающих производств Юга России Примечание . Составлено по: [10].

вого оборудования, то предприятий химического производства и производства кокса и нефтепродуктов – с проектированием, а производства машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств и металлообработки – с проведением научных и прикладных исследований и разработок.

Рассматривая инвестиционные ресурсы промышленных предприятий с позиции их инновационности, отметим, что коэффициент обновления основных фондов довольно низкий. Большая часть инвестиций осуществляется с целью замены изношенного оборудования и автоматизации существующего производственного процесса, увеличения производственных мощностей, в то время как на цели внедрения новых технологий инвестируют только 9 % от общего числа обследованных организаций.

Основным фактором, ограничивающим инвестиционную деятельность малых промышленных предприятий, является недостаток собственных средств и высокий процент коммерческого кредита. Учитывая, что к финансовым ресурсам, формирующим инвестиционный потенциал малого бизнеса, относится сальдированный финансовый результат экономической деятельности, а в ЮФО и СКФО доля убыточных предприятий, функционирующих в сфере обрабатывающих производств, составляет 34,9 % и 45,1 % соответственно, можно констатировать объективный факт отсутствия потенциала для капитализации финансовых ресурсов предприятий промышленного бизнеса в инновационные проекты. Ситуация усугубляется также низким уровнем спроса на промышленную продукцию отечественного производства, что отмечают 22 % обследованных предприятий. Отметим, что на протяжении последних трех лет это остается одним из главных лимитирующих факторов, ограничивающих уровень инвестиционной активности промышленных предприятий.

Наращивание ресурсов модернизационного развития бизнеса в несырьевом секторе промышленной сферы Юга России предполагает не только привлечение инвестиций в реализацию различного рода проектов (как масштабных, например, кластерной интеграции, так и точечных), но и создание благоприятных институциональных условий для активного вовлечения потенциала периферийных территорий макрорегиона в проекты импортозамещения. Это предполагает необходимость в рамках формирования концепций регионального стратегирования разработки ряда мер, направленных на такую пространственную организацию территориальных экономик, которая позволит наиболее эффективным образом организовать имеющийся в регионе ресурсный потенциал.

В данном контексте особая роль принадлежит экономическому каркасу региона как особого рода территориальному институту пространственной организации экономики, формируемому в системе рыночных драйверов и механизмов. Опорными звеньями такого каркаса должны стать лидеры импортозамещения в пропульсивных секторах региональной экономики – крупные объединения производственных и инфраструктурных сфер, способные привлекать финансовые ресурсы и инвестиции для инновационного развития регионов, вовлечения потенциала периферийных территорий региона в совместно реализуемые инновационные проекты.

По мнению С.П. Земцова, В.В. Климанова и Е.А. Бугаева, «пропульсивные отрасли – это те, которые обладают некими конкурентными преимуществами, а потому привлекают значительное число новых экономических агентов и способны обеспечить быстрый экономический рост регионов. Взаимодействие экономических агентов может приводить к образованию территориальных кластеров (например, кластеры машиностроения, нефтехимии и др.). Совокупности подобных кластеров пропульсивных отраслей становятся полюсами инновационного и экономического роста в регионе» [4, с. 44].

Представляется, что формируемый в процессе регионального стратегирования экономический каркас должен быть ориентирован на достижение сбалансированности регионального развития, снижение асимметрии, социально-экономической неоднородности и неравенства за счет активизации инновационных потоков в системе отношений «центр – периферия». Отметим, что ресурсная, структурная и интеграционная компоненты экономического каркаса инновационного развития регионов рассматриваются авторами в сопряжении с императивами стратегического развития национальной экономики, что позволяет выстраивать индивидуализированные модификации структур регионов при сохранении целостности развития экономики страны.

При этом на фоне преодоления последствий введения санкций для создания предпосылок устойчивого экономического роста важно, чтобы инновационные потоки были сконцентрированы на тех территориях, где имеется критический спрос на инновации. Причем целевой вектор такого раз- вития должен задаваться не только государственной региональной политикой, но и внутренней логикой протекания экономических процессов и отношений производства, распределения, обмена и потребления, что будет способствовать продуцированию инновационных импульсов в регионе в целом.

Именно в этом направлении движется западная теория региональной экономики и модели организации пространства, в отличие от отечественной «размещенческой» школы, где доминируют про-странственно-регулирующие механизмы. В этом аспекте мы только-только переходим к пониманию рыночного контекста этих процессов: пока в рамках этих задач государство доминирует, несмотря на то что в России около 80 % экономики – рыночной, частной. Крупный же олигархический бизнес не склонен тратить деньги на «экономические подарки» и развитие периферии, кроме тех случаев, где ему это выгодно.

Это дает основание к переосмыслению многих положений теории и практики регионального стратегирования в отношении механизмов, факторов и условий устойчивого и сбалансированного развития экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития. В числе важных для формирования новой модели регионального развития в стратегическом контексте является вопрос о территориальных формах хозяйственной деятельности, способных преодолеть инерционность социально-экономических отношений и обеспечить активное развитие инновационных процессов.

В данном контексте основная функциональная роль в структуре экономического каркаса территорий инновационного развития принадлежит корпоративному и кластерному бизнесу, который может выступать его опорным элементом, создающим новую систему воспроизводственных отношений и задающим модернизационный вектор развития в системе отношений «центр – периферия».

Важно, чтобы применяемые в рамках региональных стратегий методы, механизмы и инструменты обеспечивали объединение локальных рынков территорий региона различных типов укладов в единое экономическое пространство инновационного развития. Как показывают исследования [7; 8; 12; 15], вовлечение потенциала территорий с отсталыми укладами в устойчиво функционирующую сеть ее инновационных сегментов возможно на основе реализации многообразия технологий и моделей сетизации и кластеризации, построенных на взаимодополнении ресурсного потенциала территорий различных типов укладов. Рациональное использование потенциала многоук-ладности позволит придать экономическому каркасу системо- и структурообразующие функции в условиях «новой нормальности».

Это объясняется экономическим содержанием и функциональной ролью экономического каркаса, заключающейся в «формировании платформы, обеспечивающей такую организацию регионального пространства, которая будет соответствовать задачам инновационного развития территории посредством аккумулирования в узловых элементах каркаса финансовых ресурсов для реализации модернизационных проектов, несущих импульсы, порождающие новые точки роста, обеспечивая постепенную ликвидацию диспропорций территориального развития» [3, с. 12].

Реализация цели формирования сбалансированной конструкции экономического каркаса в существенной мере определяется качеством институциональной среды, однако в условиях тестируемого реальной практикой институционального дефицита, связанного с доминированием государ-ственно-регулирующих механизмов, к числу институтов, обладающих интеграционным потенциалом и способных создать условия для согласования интересов опорных элементов каркаса и предприятий периферии, относится институт ГЧП. Объединяющий в себе целый спектр политических, инфраструктурных, финансово-кредитных, бюджетных и других институтов, которые во взаимодействии друг с другом способствуют развитию модернизационных процессов в реальном секторе регионального хозяйства, институт ГЧП, который, как справедливо отмечает О.Г. Андрющенко и А.Ю. Никитаева, может стать одним из важных компонентов институциональной матрицы модернизационных преобразований [9].

Иными словами, реализация направлений стратегического развития экономики региона, предполагающих длительный процесс радикальных изменений не только в реальном секторе экономики, но и в сложившейся системе экономических ценностей и мотиваций, предполагает и формирование соответствующей институциональной среды, в состав которой войдут институты поддержки согласованного взаимодействия экономических субъектов в достижении поставленных целей. Институты, а также применяемые механизмы и технологии должны обладать большим интеграционным потенциалом, связывающим отдельные элементы экономического каркаса региона таким образом, чтобы проявляю- щие синергетические и мультипликативные эффекты образовывали своеобразную спираль, вовлекающую в инновационные процессы все территории региона.

Учитывая остроту обозначенной проблемы, представляется, что исследовательский интерес в системе регионального стратегирова-ния целесообразно сосредоточить на поиске «коротких моделей» производства (short production) в рамках интеграционных взаимодействий опорных элементов каркаса и открытых к взаимодействию с ними предприятий периферии. То есть таких моделей, которые позволяют осуществлять основанную на инновациях совместную производственно-хозяйственную деятельность по «короткому циклу», обеспечивая производство импортозамещающей продукции в сжатые сроки. Заметим, что временной параметр такой модели, хотя и является одним из определяющих, но не исчерпывает всех ее характеристик и особенностей.

Практической моделью этого могут стать так называемые быстрые предприятия центральных территорий региона [5], которые в значительной степени коррелируют с основными детерминантами внешней среды: растут так же, как и рынок, или же наоборот, сокращают объемы неконкурентного производства одновременно со спадом рыночного спроса и при этом остаются стабильно прибыльными в рамках совместно реализуемых с предприятиями периферии инновационных проектов.

Реализация модели «короткого производства» в регионах Юга России, учитывая специфику описанных ресурсных детерминант, представляется возможной на основе интеграции разномасштабного бизнеса – опорных звеньев экономического каркаса (драйверов роста) и предприятий периферии – за счет распараллеливания производственных цепочек, использования механизмов франчайзинга, включения в состав интеграционной структуры кредитно-финансового и научно-исследовательского звена и др.

Следовательно, в условиях «новой нормальности» следует говорить о необходимости реализации многовекторной политики регионального стратегирования, основными концептуальными направлениями которой должны стать следующие: реализация проектов рационального импор-тозамещения в реальном секторе экономики региона; формирование сбалансированного и устойчивого экономического каркаса инновационного развития региона; активное стимулирование развития интеграционных форм взаимодействий разномасштабного бизнеса как опорных элементов экономического каркаса региона; осуществление проектов модернизации и инновационного развития на основе эффективной реализации потенциала многоукладности; развитие институтов, способствующих формированию идеологии «экономического патриотизма» в целях стимулирования процессов конкурентного, а не имитационного импортозамещения.

Это, по нашему мнению, будет содействовать устойчивому росту в новых нестабильных условиях как экономики Юга России, так и российской экономики в целом, несмотря на сложность внешних факторов и крайнюю противоречивость внутренних, наиболее ярко проявляющихся в южно-российских регионах с высокой неравномерностью территориального развития.

Список литературы Ресурсные детерминанты стратегии развития южно-российских территорий

- Владимир Путин: в условиях санкций надо повышать конкурентоспособность российской экономики//Первый канал. Видеоновости. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.1tv.ru/news/polit/2679. -Загл. с экрана.

- Гайдаровский форум-2015 «Россия и мир: новый вектор». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gaidarforum.ru/news/view/novosti/Zavershilsya-vtoroj-den-raboty-Gajdarovskogo-foruma/. -Загл. с экрана.

- Доргушаова, А. К. Механизм формирования экономического каркаса инновационного развития региона/А. К. Доргушаова. -Майкоп: Изд-во Майкоп. гос. технол. ун-та, 2016. -299 с.

- Земцов, С. П. Приоритеты пространственного развития Томской области/С. П. Земцов, В. В. Климанов, Е. А. Бугаева//Регион: экономика и социология. -2016. -№ 2 (90). -С. 42-61.

- Климук, В. В. Социально-экономический вектор безопасности государства в направлении рационального импортозамещения/В. В. Климук, Е. В. Климук//Вестник Самарского государственного экономического университета. -2016. -№ 2 (136). -С. 28-33.

- Матвеева, Л.Г. Конкурентное импортозамещение в условиях «новой нормальности»/Л. Г. Матвеева, О. А. Чернова//Terra Economicus. -2016. -Т. 14, № 2. -С. 127-138.

- Мирохина, А. А. Концептуальные основы деполяризированного развития региона на базе совершенствования его пространственно-экономической структуры/А. А. Мирохина, С. И. Кутовой//Управление экономическими системами. Электронный научный журнал. -2012. -№ 9. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://uecs.ru/uecs45-452012/item/1525-2012-09-05-05-47-17. -Загл. с экрана.

- Митрофанова, И. В. Механизм стратегического управления социально-экономическим развитием мезотерриторий России/И. В. Митрофанова, И. Н. Цулая//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2010. -№ 31. -С. 28-40.

- Никитаева, А. Ю. Роль государственных институтов в обеспечении инновационного развития промышленности на региональном уровне/А. Ю. Никитаева, О. Г. Андрющенко//Региональная экономика. Юг России. -2014. -№ 1. -С. 20-26.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб./Росстат. -М., 2015. -1266 с.

- Рейтинг субъектов РФ в 2015 году по показателям социально-экономического развития//РИА Рейтинг: . -Электрон. текст. дан. -Режим доступа: http://riarating.ru/infografika/20160615/630026367.html. -Загл. с экрана.

- Сагидов, Ю. Н. Потенциал социально-экономического развития регионов-аутсайдеров//Региональная экономика. Юг России. -2016. -№ 3. -С. 44-53.

- Силин, Я. П. «Новая нормальность» в российской экономике: региональная специфика/Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова//Экономика региона. -2016. -№ 3. -С. 714-725.

- Социально-экономическое положение регионов России. Итоги января-июня 2016 года: Аналитический Бюллетень. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regpol_07_ 2016.pdf. -Загл. с экрана.

- Юг России: институты и стратегии модернизации экономики/под ред. А. Г. Дружинина, Ю. С. Колесникова, В. Н. Овчинникова. -М.: Вузовская книга, 2014. -430 с.

- Юдаева, К. В. New normal для России/К. В. Юдаева. -М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2013. -20 с.