Ретроспективный анализ химического состава воды озер Большеземельской тундры (Большой Харбей и Головка)

Автор: Хохлова Л.Г.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (17), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения химического состава воды крупных озер Большеземельской тундры - Большой Харбей и Головка. Показано, что за десятки лет, прошедших со времени первого гидрохимического обследования озер, существенных изменений в соотношении главных ионов, минерализации, насыщении воды органическими и биогенными веществами не произошло. Определяющая роль в формировании химического состава воды озер принадлежит природным факторам.

Химический состав воды, органические, биогенные вещества, микроэлементы

Короткий адрес: https://sciup.org/14992656

IDR: 14992656 | УДК: 556.555.7:543.3(1-924.81)

Текст научной статьи Ретроспективный анализ химического состава воды озер Большеземельской тундры (Большой Харбей и Головка)

Озера Харбейской системы расположены в междуречье рек Коротаиха и Большая Роговая (бассейн р. Уса), пересекающих восточную часть Большеземельской тундры. Впервые гидрохимическое обследование Харбейских озер проводилось в 1963–1965 гг. [1]. Их комплексное изучение было продолжено в 1968–1972 гг. в рамках Международной биологической программы (МБП). В гидробиологических и ихтиологических исследованиях впервые для Крайнего Севера использовался продукционный метод, позволивший дать оценку продуктивности водоемов и особенностей экологической системы оз. Бол. Харбей [2]. Спустя 40–50 лет исследования озер Бол. Харбей и Головка были направлены на выявление возможной трансформации химического состава поверхностных вод и изменений в сообществах гидробионтов в условиях антропогенного воздействия на природную среду, а также обусловленность их развития климатическими причинами. В течение короткого лета погода в тундре отличается большой изменчивостью, что сказывается на динамике наиболее подвижных физико-химических показателей поверхностных вод и жизнедеятельности гидробионтов в водоемах данной территории [3, 4]. В 2000-е гг. получены первые сведения о содержании микроэлементов в Харбей-ских озерах. Определению концентрации микроэлементов в водных экосистемах долгое время уделялось очень мало внимания [5]. Несмотря на то, что их изучение, значение и роль в развитии живых организмов, присутствие и миграция в почвах ведутся уже очень давно [6]. Актуальность исследований на предмет содержания микроэлементов (тяжелых металлов) в поверхностных водах стала возрастать в период бурного развития промышленности, особенно предприятий в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях [7].

Согласно исследованиям Л.П.Голдиной [3], Харбейские озера имеют ледниковое происхождение и представляют собой систему трех последовательно соединенных водоемов Головка, Бол. Хар-бей и Мал. Харбей, окруженных множеством мел- ких водоемов. Все озера вытянутой формы, ориентированные с северо-востока на юго-запад. Их береговая линия сильно изрезана и расчленена заливами и губами. Берега озер этой группы разнообразны. Среди них выделяются обрывистые торфянистые (западная часть оз. Головка), валунногалечные (Головка и Бол. Харбей) и низкие берега (южная и восточная части озер Головка и Бол. Хар-бей) с хорошо развитой водной растительностью. Батиметрическая карта оз. Головка указывает на простое строение дна с очень плавным понижением к центру (до 10 м) [1]. Одно из крупнейших по своим размерам оз. Бол. Харбей имеет более сложную конфигурацию дна и несколько подводных каменистых отмелей, большую среднюю (4.6 м) и максимальную (до 18 м) глубины. Площади водного зеркала озер Бол. Харбей и Головка соответственно составляют 21.3 и 3.1 км2 [3, 8].

Район исследования от-

Материал и методика

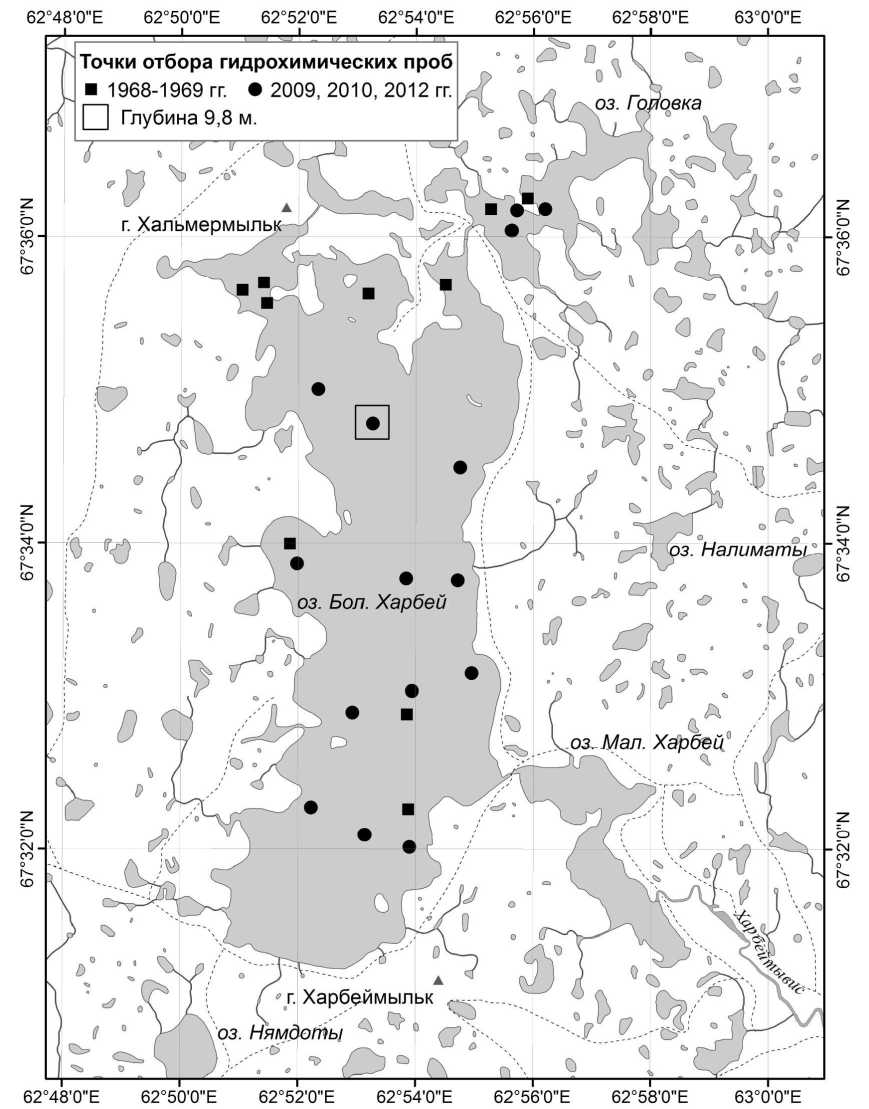

Характеристика современного состояния объединенных протокой озерных экосистем Бол. Харбей [14] и Головка представлена на основании данных, полученных в конце июля – начале августа 1998, 2009, 2010 и 2012 гг. Выбор контрольных станций и время отбора проб обусловлены проводимыми ранее (1960-е гг.) исследованиями (рис. 1). Всего было отобрано и проанализировано 146 гидрохимических проб c 54 станций. Отбор проб воды осуществлялся с глубины 0.5 м и из придонных слоев в полиэтиленовые и стеклянные флаконы. В полевых условиях замеряли температуру воды, содержание растворенного в воде кислорода, электропроводность и рН портативным анализатором Multi 340i/SET (Германия). Определение макро- и личается суровыми климатическими условиями, что ведет к глубокому и длительному промерзанию почвы, способствует развитию криогенных процессов, которые наряду с другими экзогенными факторами формируют характерные черты мезо- и микрорельефа тундры [2]. Широко распространенные слаборазвитые поверхностно-глеевые и болотно-тундровые почвы этого района характеризуются сильнокислой реакцией по всему профилю. Минеральная почвенная толща обеднена основаниями по сравнению с породой, представленной преимущественно суглинком. Запасы гумуса, в составе которого преобладает группа фульво-кислот, сосредоточены в верхнем горизонте почвы [9]. Формирование химического состава озер обусловлено, прежде всего, происхождением котловины озера, поверхностным стоком, составляющим до 70% приходной части водного баланса, спецификой гидрологического и температурного режима, а также жизнедеятельностью гидробионтов и их деструкции [10].

Богатые рыбными ресурсами озера неоднократно привлекали внимание географов, гидробиологов, гидрохимиков, ихтиологов. Исторические этапы научных исследований озер Большеземельской тундры обобщены в работах Т.А.Власовой, Л.П. Голдиной, Г.П. Сидорова, М.В.Гецен, Э.И.Поповой, В.К.Ба-рановской и др. [1–4, 8–14].

товка г. Хальмермылы

Г " г Харбеймыльк оз. Нямдоты "^о ।

62'

°48'0"Е 62°50'0"Е

62°52'0"Е 62°54'0"Е 62°56'0"Е 62°58'0"Е 63°0'0"Е

)з. Налиматы оз. Бол. Харбей

63°0'0"Е

Точки отбора гидрохимических проб ■ 1968-1969 гг. • 2009, 2010, 2012 гг. | | Глубина 9,8 м.

0> , Хоз, Мал. Харбер

’48'0"Е 62°50'0"Е 62°52'0"Е 62°54'0"Е 62°56'0"Е 62°58'0"Е

Рис. 1. Карта-схема оз. Бол. Харбей.

микроэлементов, биогенных и органических веществ проводилось в стационарных условиях аккредитованной экоаналитической лаборатории «Эко-аналит» Института биологии Коми НЦ УрО РАН с использованием аттестованных методик количественного химического анализа природной воды, внесенных в Государственный реестр [15–25].

Химический состав воды в озерах

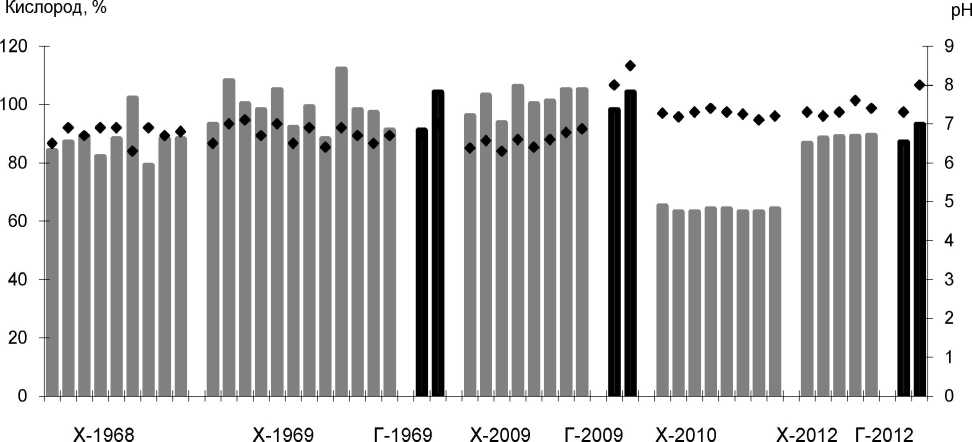

Растворенный кислород и рН воды. Трехлетние (2009, 2010, 2012 гг.) гидрохимические наблюдения показали, что в озерах Бол. Харбей и Головка сохраняется чистая, без запаха вода, прозрачность варьирует в пределах 0.5–2.7 м при глубине от 0.5 до 9.0 м. Данные 1960-х гг. (до 140% нас. ) и последних гидрохимических съемок (до 106% нас. ) свидетельствуют о достаточно благоприятном для жизни и развития водных организмов насыщении воды растворенным кислородом (рис. 2). Можно предположить, что некоторая разница в показателях содержания кислорода в сторону более низких

Годы

Рис. 2. Динамика растворенного рН в воде Харбейских озер.

Х – оз. Харбей; Г – оз. Головка.

величин, зафиксированных в современный период, связана с использованием разных методов его определения. В 1960-е гг. концентрация растворенного в поверхностных водах кислорода определялась по методу Винклера [26]. Не исключено, что пониженная концентрация кислорода, зарегистрированная в 2010 г., также объясняется техническими причинами, поскольку дефицит кислорода в озере, объем которого составляет более 130 млн.м3, да еще в условиях ветрового перемешивания и хорошей аэрации водных масс, мало вероятен [3]. Однако следует помнить и то, что обогащение поверхностных вод растворенным кислородом осуществляется не только за счет его поступления из атмосферы. Значительная доля выделяется водной растительностью в процессе фотосинтеза [5], замедленного в условиях зафиксированной в этот год низкой температуры воды. В отличие от фотосинтеза процессы, уменьшающие содержание растворенного в воде кислорода (его потребление на окисление органического вещества, дыхание орга- низмов, брожение, гниение), происходят в водоеме непрерывно.

Первые исследования (1963, 1968, 1969 гг.) тундровых озер Бол. Харбей и Головка проводились с июня по август. За этот короткий период была отмечена сезонная динамика наиболее «подвижных» физико-химических показателей, обусловленная быстрым ростом температуры и прогреванием водной толщи [2, 3]. В частности, ранние исследования показали изменение рН воды в Хар-бейских озерах, наиболее заметное в оз. Головка. По данным, представленным в работе Т.А.Вла-совой [1], сразу после освобождения озера ото льда, реакция воды в различных пунктах изменялась в пределах 6.4–6.9, содержание кислорода было ниже 100%. Летом (в июле и первой половине августа) величина рН повышалась до 7.6. Благодаря развитию в озере высшей водной растительности, усилению фотосинтеза и развитию фитопланктона, наблюдалось «цветение» воды. В меньшей степени выраженная, возможно, ввиду отсутствия «цветения» воды, аналогичная динамика наблюдалась и на оз. Бол. Харбей: в июле реакция воды была близка к нейтральной (6.9– 7.0), а в августе она переходила в слабощелочную (до 7.47.5) [2].

В 2000-е гг. изучение велось в один и тот же временной период. Однако годы отбора проб воды характеризовались разными погодными ус ловиями. В конце июля – начале августа 2009 г. стояла жаркая сухая погода, что способствовало прогреванию водной массы (до 14.1–17.7°С). Реакция воды в оз. Бол. Харбей была преимущественно слабокислой (рН=6.3–6.9). В этот же календарный период следующего года наблюдалась низкая температура воздуха. Озеро прогрелось до 9.6–11.7°С, реакция воды была близка к нейтральной (рН=7.1– 7.4). В 2012 г. при температуре 11.7–16.1°С, рН воды варьировал в пределах 7.2–7.6 (табл. 1). Более низкие значения температуры воды характеризуют глубоководные участки озера, повышение температуры зафиксировано в прибрежье. В оз. Головка (табл. 2), в котором наблюдалось «цветение», температура воды в исследуемые периоды была немного ниже, а реакция среды – более щелочной (рН=7.3-8.5), чем в оз. Бол. Харбей.

Ионный состав и минерализация. Современные данные показывают, что за прошедшие со времени первого гидрохимического обследования озер Бол. Харбей и Головка существенных изменений

Таблица 1

|

Показатели |

Годы исследований, июль-август |

|||||

|

1963* |

1968** |

1969** |

) 2009 1 |

2010 |

2012 |

|

|

Прозрачность, м |

2.0-4.5 |

2.0-3.5 |

2.0-3.5 |

2.2-2.7 |

2.2-2.7 |

0.4-2.5 |

|

tво д ы, °С |

4.3 |

14.5 |

8.2 |

14.1-16.9 |

9.6-11.7 |

11.1-16.1 |

|

pH |

6.7-7.4 |

6.3-7.2 |

6.5-7.1 |

6.3-6.9 |

7.1-7.4 |

7.2-7.6 |

|

Электропроводность, µS/см |

– |

– |

– |

24-28 |

27-28 |

26-27 |

|

∑ионов, мг/дм |

32.1-63.9 |

20.6-76.9 |

25.3-55.4 |

18.7-25.0 |

17.7-22.9 |

22.2-23.9 |

|

Cl-, мг/дм3 |

3.5-5.5 |

– |

– |

0.6-8.1 |

0.6-0.9 |

0.4-0.8 |

|

SO 4 2-, мг/дм3 |

2.9-10.6 |

– |

– |

1.35-1.59 |

1.3-1.63 |

1.29-1.42 |

|

HCO 3 -, мг/дм3 |

12.8-30.5 |

– |

– |

10.2-16.1 |

10.7-14.3 |

12.4-15.2 |

|

Ca2+, мг/дм3 |

2.6-8.2 |

– |

– |

2.2-3.2 |

2.5-3.1 |

2.5-2.8 |

|

Mg2+, мг/дм3 |

0.6-1.7 |

– |

– |

0.72-0.84 |

0.69-0.74 |

0.67-0.75 |

|

Na+, мг/дм3 (+K+)1 |

4.5-8.51 |

– |

– |

0.70-0.98 |

0.66-0.84 |

0.65-0.79 |

|

K+, мг/дм3 |

– |

– |

– |

0.33-0.42 |

0.29-0.45 |

0.35-0.48 |

|

О 2 , % нас |

110-120 |

82-102 |

88-112 |

94-106 |

63-65 |

87-89 |

|

Цветность, град. |

4-28 |

5-26 |

13-50 |

21-43 |

14-29 |

14-18 |

|

ПО, мг/дм3 |

4.4-10.4 |

3.3-13.0 |

2.7-10.4 |

– |

1.86-4.0 |

2.6-4.8 |

|

ХПК, мг/дм3 |

– |

8.2-22.9 |

6.0-36.6 |

9.8-19.0 |

8.8-23.0 |

12.0-20.0 |

|

БПК 5 , мг/дм3 |

– |

0.5-2.4 |

0.6-3.4 |

1.0-3.3 |

– |

– |

|

Фенолы, мкг/дм3 |

– |

– |

– |

0.07-0.46 |

– |

– |

|

Фосфор мин., мг/дм3 |

– |

до 0.026 |

до 0.026 |

до 0.110 |

до 0.008 |

до 0.024 |

|

NH 4 +, мг/дм3 |

– |

0.04-0.13 |

0.01-0.44 |

н/о |

н/о |

0.06-0.13 |

|

N общ. , мг/дм3 |

– |

– |

– |

0.20-0.28 |

– |

– |

|

Fe общ. , мг/дм3 |

0.11- 1.02 |

0.12- 0.95 |

0.04- 1.04 |

0.00 -2.10 |

0.00-0.07 |

0.00-0.01 |

|

Mn, мкг/дм3 |

– |

– |

– |

0.28 -260 |

0.10- 18.0 |

0.57-2.70 |

|

Cu, мкг/дм3 |

– |

– |

– |

0.26- 8.1 |

0.12- 9.0 |

2.10-4.00 |

|

Zn, мкг/дм3 |

– |

– |

– |

0.80- 47.0 |

0.28- 46.0 |

0.17-3.72 |

|

Al, мкг/дм3 |

– |

– |

– |

0.0-190 |

– |

– |

|

Si,, мкг/дм3 |

– |

– |

– |

0.16-0.67 |

0.18-0.48 |

0.33-0.44 |

Физико-химическая характеристика воды оз. Бол. Харбей

Примечание. Жирным шрифтом отмечены показатели, превышающие ПДК р/х ; – – нет данных; н/о – не обнаружено; ПО – перманганатная окисляемость; * по: Голдина, 1972 [3], ** по: Продуктивность озер…, 1976 [2]; 1 – сумма (Na + + K + ) (то же самое в табл. 2).

Таблица 2

Физико-химическая характеристика воды оз. Головка

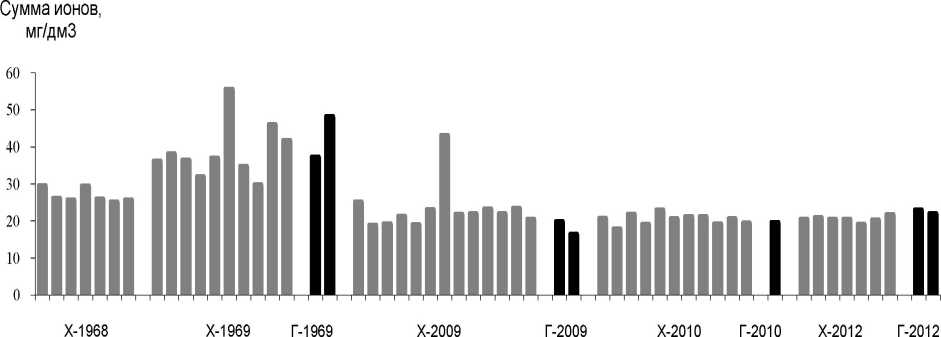

Рис. 3. Минерализация воды в Харбейских озерах. Х – оз. Харбей; Г – оз. Головка.

нов (42.9 мг/дм3) была зафиксирована в мелководной части залива за счет труднообъяснимого повышения концентрации ионов хлора. Как уже указывалось выше, минерализация воды тундровых озер зависит от комплекса физико-географических факторов, в частности, от основных пород, которыми выполнены озерные котловины. В озерах они представлены четвертичными (моренными и флювиогляциальными) отложениями мощностью до 200 м [3].

Последние гидрохимические исследования озер Бол. Харбей и Головка показывают, что доминирующая роль в формировании химического состава воды принадлежит гидрокарбонатным ионам, содержание которых варьирует от 10.2 до 16.4 мг/дм3, и катионам кальция (2.20–3.10 мг/дм3). Концентрация ионов хлора в воде озер преимущественно находилась в пределах 0.40 – 2.30 мг/дм3 (табл. 1 и 2). Изменения в соотношении главных ионов и переход гидрокарбонатно-кальциевого состава воды в гидрокарбонатно-хлоридно-кальцие-вый наблюдали в центральной части оз. Бол. Хар-бей на глубине 9.8 м. Концентрация хлоридов в этой точке озера повысилась до 8.10 мг/дм3 (табл. 1). При наличии большой глубины перемешивание водных масс происходит лишь в поверхностных слоях, а на глубине формируется стагнационный пласт, который, возможно, подпитывается грунтовыми водами коренных пород, содержащих хлориды. Как будет рассмотрено далее, в придонном слое также зафиксировано повышение концентрации ряда микроэлементов. Катионы магния натрия, калия, а также сульфатные ионы обнаружены в небольших

Годы

количествах, и распределены они в воде озер достаточно равномерно, не претерпевая заметных скачков. Незначительное повышение минерализации воды и изменения в соотношении главных ионов отмечались и ранее в глубинных слоях водной толщи, в прибрежной зоне и обособленных заливах озер [2]. Кроме того, в более ранних работах вода в оз. Бол. Харбей классифицировалась как гид-рокарбонатно-натрие-вая и объяснялось это влиянием грунтовых и подземных вод [3]. В весенней воде оз. Головка были зафиксированы отсутствие гид-рокарбонатных ионов и своеобразный хло-ридно-кальциевый или сульфатно-кальциевый состав [1]. Неоднородность ионного состава может создаваться под влиянием биологических и биохимических процессов, протекающих в водной массе озера, что довольно часто проявляется при низкой минерализации воды [5].

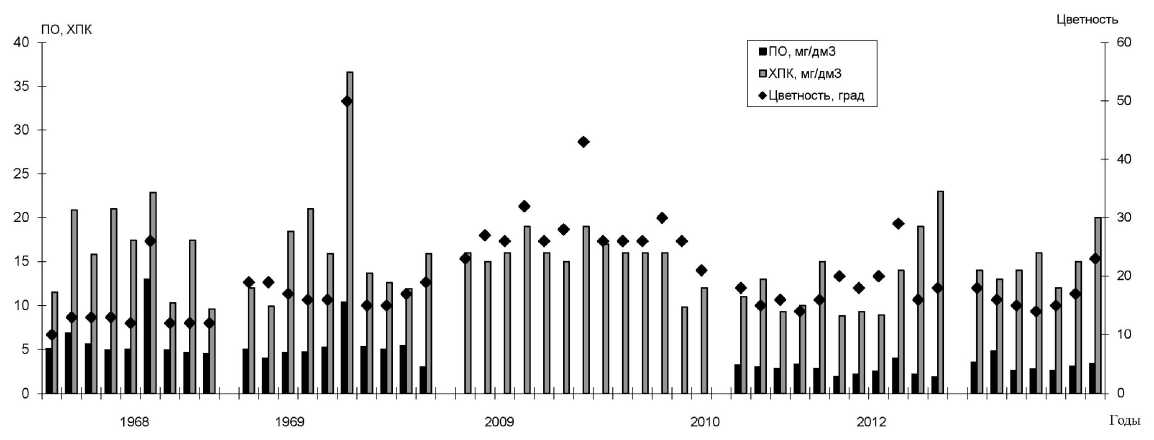

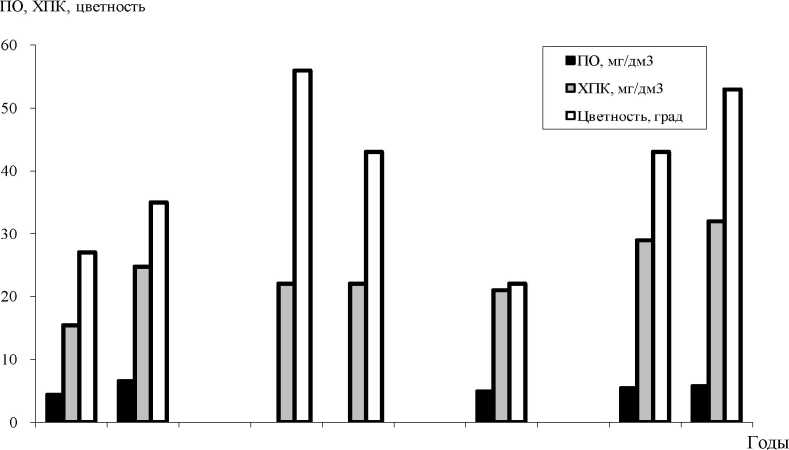

Органические и биогенные вещества. Несмотря на высокую степень заболоченности водосборов озер Бол. Харбей и Головка, на что указывали в своих работах первые исследователи этого района [3, 27], в воде озер зафиксировано низкое содержание органического вещества, в их составе доминируют малоцветные соединения [2]. Цветность воды в оз. Бол. Харбей в преобладающем большинстве находилась в пределах 14–32º, лишь однажды в заливе она повысилась до 43° (табл. 1). Перманганатная (ПО) и бихроматная (ХПК) окисляемость варьировали от 1.86 до 4.8 мг/дм3 и от 8.8 до 23.0 мг/дм3 соответственно. Исследования 1960-х гг. свидетельствуют, что более высокие показатели цветности (50º), ПО (10.4 мг/дм3) и ХПК (36.6 мг/дм3) в воде оз Бол. Харбей были зафиксированы в периоды усиленного терригенного стока, вызванного дождями [2]. Цветность (43–56º), ПО (4.9–5.7 мг/дм3) и ХПК (21.0–32.0 мг/дм3) свидетельствуют, что содержание органического вещества в воде оз. Головка – немного выше, чем в воде оз. Бол. Харбей (табл. 2). Повышение концентрации органического вещества в воде оз. Головка, в котором наблюдалось «цветение», скорее всего, обусловлено биологическими процессами. Распределение органического вещества по акваториям озер происходит достаточно равномерно (рис. 4, 5). Вертикальная стратификация также не обнаружена.

В 2009–2010 гг. в воде оз. Бол. Харбей наблюдалось отсутствие аммонийного азота (табл. 1). По результатам исследований 2012 г. концентрация NH 4 +, как и в 1960-е гг., была невысокой и состави-

Рис. 4. Соотношение показателей ПО, ХПК и цветности в воде оз. Бол. Харбей.

1969 2009 2010 2012

Рис. 5. Соотношение показателей ПО, ХПК и цветности в воде оз. Головка.

ла 0.06–0.13 мг/дм3. Более высоким содержанием аммонийного азота (0.37–0.48 мг/дм3) характеризовалась вода из оз. Головка (2009 и 2012 гг.), однако в придонных слоях озера, обследованного в 2010 г., зафиксировано его отсутствие (табл. 2). По итогам первых исследований [2] также отмечалось отсутствие (1963 г.) или низкое содержание (1968, 1969 гг.) азотных соединений в воде рассматриваемых озер. Невысокие концентрации NH 4 + и отсутствие нитритов и нитратов в воде Харбейских озер объясняются замедлением процессов аммонификации и нитрификации азотсодержащих органических соединений вследствие низкой температуры воды.

В оз. Бол. Харбей концентрация соединений железа во все периоды исследований варьировала от его отсутствия до 2.1 мг/дм3 (табл. 1). Соединения железа относятся к элементам, которые чувствительно реагируют на физико-химические изменения водной среды, в том числе вызванные жизнедеятельностью организмов. Поэтому их концентрация в поверхностных водах колеблется в очень широких пределах [28]. Повышенные концентрации соединений железа зафиксированы на глубине

-

9,8 м центральной акватории озера (2009 г.). В поверхностных слоях воды их содержание не превышало 0.07 мг/дм3, что ниже регламентируемых пределов для рыбохозяйственных водоемов (ПДК Fe =0.1 мг/дм3). По данным Т.А.Власовой [2], величины Fe общ. изменялись от 0.04 до 1.82 мг/дм3 в воде оз. Бол. Харбей и от 1.33 до 4.10 мг/дм3 в воде оз. Головка. Повышение концентрации Fe общ. зафиксировано в весенний период, когда в питании поверхностных вод большую роль играют паводковые воды. А летом содержание соединений железа, как правило, снижается.

Зафиксированы характерные для тундровых водоемов незначительные количества по минеральному фосфору: 0.008–0.110 мг/дм3 в оз. Бол. Харбей и 0.009–0.048 мг/дм3 в воде оз. Головка. Концентрации соединений кремния соответственно составили 0.16–0.67 и 0.27–0.73 мг/дм3 [2, 29, 30]. Несмотря на их низкое абсолютное содержание в маломинерализованных водах районов вечной мерзлоты, кремнекислота иногда составляет до 50% от общей минерализации. Одними из основных источников поступления соединений кремния в поверхностные воды являются атмосферные осад- ки. Немаловажную роль в его круговороте играют биологические процессы. Низкие концентрации растворенных соединений кремния в озерной воде регулируются потреблением их водными организмами, что особенно заметно в периоды интенсивного развития диатомовых водорослей. Возрастание содержания кремния возможно и в результате его регенерации из отмершего планктона [31].

Микроэлементы. На ранних этапах изучения химического состава воды озер Харбейской системы микроэлементы не определялись [1–3], что исключает возможность получения сравнительных данных. Полученные в 2000-е гг. результаты свидетельствуют, что в Харбейских озерах соединения марганца, цинка, свинца, алюминия и хрома большей частью содержались в небольших количествах. В поверхностных слоях оз. Бол. Харбей имело место незначительное превышение предельно допустимых нормативов по соединениям меди (2.3– 7.0 ПДК р/х ) и цинка (2.1 ПДК р/х ). В придонных слоях их концентрация возрастает, и максимальные величины были зафиксированы на глубине 9.8 м: по марганцу (260 мкг/дм3), цинку (47.0 мкг/дм3) и меди (9.0 мкг/дм3) (табл. 1). Одна из причин, как уже указывалось выше, – возможный контакт с подземными водами. Поступление Mn++ в водоемы и водотоки могло произойти в результате смыва поверхностным стоком продуктов гниения растительных остатков и из почвенных растворов, где марганец присутствует в растворимой двухвалентной форме [31]. В насыщенных гумусовым органическим веществом северных водах, как правило, наблюдается повышение концентрации меди и марганца, которые в виде комплексных соединений с гуминовыми кислотами поступают в природные воды [32]. В воде оз. Головка обнаружено лишь незначительное превышение предельно допустимых нормативов (ПДК р/х ) по соединениям марганца (в 4.2), меди (2.2–4.6) и цинка (1.4–2.9 раза) (табл. 2).

Заключение

Сравнение результатов первого гидрохимического обследования системы озер Большезе-мельской тундры (в 1960-е гг.) с данными трехлетнего мониторинга (2009, 2010, 2012 гг.), проводимого в различных погодных условиях, но в сходные его сроки, позволяет сделать вывод, что за десятки прошедших лет существенной трансформации химического состава воды не произошло. В озерах Бол. Харбей и Головка сохраняется чистая, с прозрачностью до 2.7 м, без запаха вода. Насыщение воды растворенным кислородом остается благоприятным для жизни и развития водных организмов. Реакция воды в озерах изменяется от слабокислой до слабощелочной, а в случае массового развития диатомовых водорослей (оз. Головка) рН повышается до 8.5. В озерах сохраняется низкая минерализация воды и ее сезонные изменения почти незаметны, поскольку озеро имеет большую водную массу и не принимает больших притоков. Доминирующая роль в формировании химического состава воды в озерах принадлежит гидрокарбо-натным ионам и катионам кальция, однако под влиянием подземных или грунтовых вод в придонных слоях возможен переход гидрокарбонатно-кальциевых вод в хлоридно-кальциевый. В пробах воды из глубинных слоев озера наблюдалось также повышение концентраций микроэлементов (Mn, Cu, Zn). Соединения кремния, меди, цинка, свинца, алюминия и хрома в поверхностном водном слое обнаружены в очень незначительных количествах. В широких пределах варьировало содержание соединений железа и наиболее высокая его концентрация зафиксирована на глубине центральной акватории озера. Показатели цветности, перманганатной и бихромат-ной окисляемости показывают невысокое содержание в водах органического вещества, в том числе гумусового происхождения. Аммонийный азот большей частью отсутствовал, а минеральный фосфор содержался в незначительных количествах. Проведенный анализ свидетельствует, что озера Бол. Харбей и Головка имеют характерный для ледниковых озер тундры химический состав воды, который за полстолетия не претерпел серьезных изменений. Это позволяет сделать вывод, что определяющая роль в формировании химического состава воды в Харбейских озерах принадлежит природным факторам.

Результаты получены в рамках проектов фундаментальных исследований, выполняемых совместно организациями УрО и СО РАН: «Влияние глобального изменения температуры на функционирование планктонных сообществ водоемов разных природных зон» (№ 09-С-4-1017 и № 12-С-4-1011), при поддержке гранта РФФИ «Структурная организация растительного покрова водоемов Европейского Северо-Востока России: широтный аспект» (10-04-01562-а) и проекта «Оценка экологического состояния горных и равнинных водоемов Полярного Урала и Больше-земельской тундры, прогноз их изменения в условиях интенсивного промышленного освоения» (12-4-7-004-АРКТИКА).

Список литературы Ретроспективный анализ химического состава воды озер Большеземельской тундры (Большой Харбей и Головка)

- Власова Т.А., Голдина Л.П. Материалы по гидрохимии некоторых озер восточной части Большеземельской тундры. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1967. С. 65-75. (Тр. Коми фил. АН СССР. №15).

- Продуктивность озер Восточной части Большеземельской тундры/Отв. ред. Г.Г.Винберг, Т.А.Власова. Л.: Наука, 1976. 146 с.

- Голдина Л.П. География озер Большеземельской тундры. Л.: Наука, 1972. 101 с.

- Фефилова Е.Б., Кононова О.Н., Дубовская О.П., Хохлова Л.Г. Современное состояние зоопланктона системы озер Большеземельской тундры//Биология внутренних вод. 2012. № 4. С. 44-52.

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 442 с.

- Тойкка М.А. Микроэлементы в горных и почвообразующих породах северо-запада и севера Европейской части СССР//Микроэлементы в биосфере Карелии и сопредельных районов. Петрозаводск, 1976. С. 5-66.

- Даувальтер В.А. Концентрации тяжелых металлов в донных отложениях озер Кольского полуострова как индикатор загрязнения водных экосистем//Проблемы химического и биологического мониторинга экологического состояния водных объектов Кольского севера. Апатиты, 1995. С. 24 -36.

- Сидоров Г.П. Рыбные ресурсы Большеземельской тундры. Л.: Наука, 1974. 163 с.

- Арчегова И.Б., Забоева И.В. Криогенные проявления в почвах Коми АССР. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1974. С. 4-26.

- Власова Т.А., Барановская В.К., Гецен М.В. Биологическая продуктивность Харбейских озер Большеземельской тундры//Продукционно-биологические исследования экосистем пресных вод. Минск: Изд-во БГУ, 1973. С. 147-163.

- Власова Т.А. Компонентный состав органических веществ некоторых озер Коми АССР и Ненецкого национального округа//Биология внутренних вод. 1974. № 21. С. 66-71.

- Сидоров Г.П., Шубин Ю.П., Лоскутова О.А., Братцев С.А. Структурно-функциональные изменения в Харбейских озерах Большеземельской тундры//Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: Материалы Международ. науч. конференции. Минск, 2000. С. 417-422.

- Хохлова Л.Г. Гидрохимическая изученность поверхностных вод Большеземельской тундры//Возобновимые ресурсы водоемов Большеземельской тундры. Сыктывкар, 2002. С. 5-14. (Тр. Коми НЦ УрО РАН; № 169).

- Батурина М.А., Лоскутова О.А., Фефилова Е.Б., Хохлова Л.Г. Зообентос озера Большой Харбей (Большеземельская тундра): современное состояние и анализ ретроспективных данных//Известия Коми нучного центра УрО РАН. 2012. Вып. 4 (12). С. 21-29.

- Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ПНД Ф 14.1: 2:4.135-98). ЗАО «ЦИКВ». СПб., 2008. 27 c.

- Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99). ЗАО «РОСА». М., 2012. 12 c.

- Количественный химический анализ вод. Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» (ПНД Ф 14.1: 2:4.190-03). ООО «Люмэкс». СПб., 2007. 26 c.

- Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполнения измерений турбидиметрическим методом (РД 52.24.405-2005)/ГУ «Гидрохимический институт». Ростов-на-Дону, 2005. 22 c.

- Массовая концентрация гидрокарбонатов и величина щелочности поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. Методика выполнения измерений титриметрическим методом (РД 52.24.493-2006)/ГУ «Гидрохимический институт». Ростов-на-Дону, 2006. 42 c.

- Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши/Под ред. А.Д.Семенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 540 с.

- Зверева О.С., Власова Т.А., Голдина Л.П., Изьюрова В.К. Итоги лимнологических исследований в Большеземельской тундре//Биологические основы использования природы Севера. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1970. С. 248-253.

- Кузнецов С.И. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в озерах. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С.250-266.

- Хохлова Л.Г., Стенина А.С. Экологическое состояние поверхностных вод в бассейне реки Новая Нерута (район мыса Болванский Нос)//Биоразнообразие наземных и водных экосистем охраняемых территорий Малоземельской тундры и прилегающих районов. Сыктывкар, 2005. С.77-87.

- Биоразнообразие беспозвоночных и водорослей в озерах болотного заказника «Океан»/О.А.Лоскутова, Л.Г.Хохлова, Е.Н.Патова, А.С.Стенина, О.Н. Кононова//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. № 1 (4). С. 957-963.

- Современное состояние водных объектов Республики Карелия. Петрозаводск, 1998. 188 с.

- Бреховских В.Ф., Волкова З.В., Колесниченко Н.Н. Проблемы качества поверхностных вод в бассейне Северной Двины. М.: Наука, 2003. 233 с