Ретроспективный анализ кислотно-щелочных условий грунтовых вод города Перми

Автор: Тюрина И.М., Патрушев Н.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Показатель концентрации водородных ионов рН является важным параметром водной среды, обуславливающим разнообразие процессов миграции химических компонентов. На основании многолетних режимных исследований химического состава подземных вод зоны активного водообмена г. Перми, выполненных кафедрой динамической геологии и гидрогеологии ПГНИУ, охарактеризованы кислотно-щелочные условия, выявлены причины их изменения, оценена роль техногенных факторов.

Водная миграция химических элементов и соединений, кислотно-щелочная обстановка, техногенез, рн indicator

Короткий адрес: https://sciup.org/147244991

IDR: 147244991 | УДК: 550.46 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.2.112

Текст научной статьи Ретроспективный анализ кислотно-щелочных условий грунтовых вод города Перми

Весьма важным параметром водной среды, в значительной мере обуславливающим процессы миграции химических элементов и соединений, является показатель концентрации водородных ионов рН, представляющий отрицательный логарифм из количества водородных ионов в 1 дм3 объема воды. При определении рН обычно используется потенциометрический метод с индикаторным электродом (Гавришин, Трофимова, 2006). Величина рН природных вод изменяется от менее 1 до 12 и зависит в основном от гидролиза солей, растворенных в воде, в том числе угольной, серной, органических кислот (преимущественно гуминовых), микроэлементов.

По величине водородного показателя различают воды кислые (рН до 6), нейтральные (рН > 6 до 8), щелочные (рН > 8). Предельно допустимая концентрация ионов водорода в питьевой воде 6-9 (Отраслевой стандарт, 1986). Крайние значения рН природных вод встречаются редко. Такие воды развиты локально. Увеличение концентрации водородных ионов часто может быть обусловлено накоплением техногенез.

оксидов и диоксидов азота, соединений серы. В районах окисления сульфидных месторождений рН подземных вод имеет поисковое значение, т. к. серная кислота, выделяющаяся в таких зонах при окислении сульфидов, значительно снижает рН воды – до 5 и менее. Сильнокислые воды характерны также для крепких рассолов, сильнощелочные – для подземных вод массивов щелочных пород, гидротерм (Крайнов, Швец, 1980). Этот показатель является важнейшим и для биологических процессов. Например, рН крови человека равняется 7,36. Малейшее отклонение от этого значения ведет к серьезным нарушениям в жизнедеятельности организма. Большую роль играет показатель концентрации водородных ионов в пищевой промышленности, виноделии. Частое сезонное изменение величины рН подземных вод оказывает отрицательное воздействие на строительные материалы, в частности на бетонные, металлические конструкции (Крайнов, Швец, 1980; Крайнов и др., 2004).

Кроме естественных причин, приводящих к изменению рН природных вод,

таких как диссоциация кислот, гидролиз анионов и катионов, изменение температуры воды, значительное влияние на концентрацию ионов водорода в воде оказывают техногенные процессы в пределах урбанизированных территорий, обуславливающие загрязнение воды. Интенсивность, направленность геохимических процессов в системе вода – порода – газ – органическое вещество во многом зависят от кислотно-щелочной обстановки.

В результате многолетнего изучения режима химического состава родниковых вод г. Перми за 1960–2017 гг. выявлено изменение их кислотно-щелочных условий вследствие воздействия разнообразных естественных и искусственных факторов. Основным компонентом окружающей среды, влияющим на формирование химического состава грунтовых вод, являются атмосферные осадки – главный приходный элемент водного баланса Земли. С атмосферными осадками на 1 км2 поверхности Земли ежегодно выпадает до 12 т растворенных веществ (Максимович, 1955). Состав атмосферных осадков во многом обусловлен состоянием атмосферы, степенью загрязненности приземного слоя. В гидрогеологическом отношении осадки рассматриваются как агент, поставляющий в подземные воды различные компоненты. Осадки, выпавшие в различных фазовых состояниях (дождь, снег), обладают разным химическим составом. Снеговые воды отличаются меньшим средним содержанием всех компонентов по сравнению с дождевыми водами, но их разнообразие намного больше. В Пермском крае средняя минерализация снега 13,5 мг/дм3, дождевых вод – 21 мг/дм3 (Максимович, 1955).

Снежный покров является эффективным накопителем различных органических и неорганических поллютантов в виде твердых частиц и аэрозольных загрязняющих веществ, в том числе и в виде тяжелых металлов. Твердые частицы загрязняют снег преимущественно через осаждение пыли, золы, сажи, дыма. Источниками твердых веществ выступают автомобильный транспорт, тепловые станции, а также солевопесчаные смеси, используемые для подсыпки против оледенения трасс. Они, попадая в снег и в почву, а затем и в подземные воды, вызывают изменение рН. Чистый снег имеет рН=5,6, что связано с наличием в воздухе СО2. Если в воздухе много оксидов азота, диоксидов серы и других кислотных оксидов, то рН < 5,6.

Пылевые выбросы предприятий и автотранспорта отличаются разнообразным микрокомпонентным составом. Предприятия энергетической промышленности, использующие мазут, поставляют в атмосферу ванадий, никель, хром, цинк, кобальт, молибден, свинец, медь; целлюлозно-бумажной – хром, медь, ртуть, свинец, никель, цинк; автомобильный транспорт – свинец, цинк, кадмий. В снежном покрове г. Перми содержание кобальта выше фоновых значений в 21 раз, молибдена – в 10, ванадия – в 6,9 (Благиных и др., 2012).

В г. Перми уровень загрязнения атмосферного воздуха, выражаемый индексом загрязнения атмосферы (ИЗА), за весь период наблюдений характеризуется от низкого (ИЗА < 5) до очень высокого (ИЗА > 14) (Экология города…, 2016).

Максимальное значение рН снегового покрова в 1954 – 1958 гг. составило 7,4, минимальное – 6,2. Среднее значение равно 6,9. Таким образом, согласно классификации ОСТ 41–05–263–86, снеговые воды характеризуются нейтральной средой. В 2012–2016 гг. максимальное значение рН составило 8,3, минимальное – 5,9, т.е. от слабокислой до слабощелочной среды при среднем значении 6,7 (табл.1). Щелочно-кислотные условия дождевых вод более изменчивы. В 1991 г. значения рН варьируют от 6,3 до 8,7, т. е. от нейтральной до умеренно-щелочной среды. Среднее значение равно 7,1. В 2012 г. значения рН варьируют от 5,4 до 5,9, т.е. от умеренно кислой до слабокислой при среднем значении 5,7 (табл.2). Минерализация дождевых вод г. Перми в 5 – 10 раз выше фоновых значений. Для дождевых вод более характерны процессы закисле- ния вследствие их значительного загряз- кафедры динамической геологии и гидро-нения. Наблюдения за режимом подзем- геологии еще с 1960-х гг. по настоящее ных вод г. Перми ведутся сотрудниками время.

Таблица 1. Кислотно-щелочные условия атмосферных осадков г. Перми (снежный покров)

|

Местоположение |

Дата отбора |

рН |

Местоположение |

Дата отбора |

рН |

|

ПГНИУ |

12.02.54 |

6,2 |

Правый берег р. Егошихи |

15.03.12 |

6,6 |

|

Ботанический сад ПГНИУ |

23.02.54 |

6,6 |

Левый берег р. Мотовилихи |

15.03.12 |

6,5 |

|

ПГГПУ |

26.02.54 |

6,8 |

Правый берег р. Ивы |

15.03.12 |

6,7 |

|

Ул. Овражная, 4 |

28.02.54 |

6,9 |

Ул. Обросова, 20 |

01.03.13 |

7,3 |

|

Двор ПГНИУ |

03.03.54 |

7,0 |

Ул. 1905 года, 35 |

01.03.13 |

7,5 |

|

Ботанический сад ПГНИУ |

06.03.54 |

7,4 |

Ул. Бузинская, 32 |

01.03.13 |

7,3 |

|

Крыша химического корпуса ПГНИУ |

10.03.54 |

6,6 |

Остановка «Студенческая» |

01.03.13 |

7,4 |

|

Ул. Дзержинского |

17.03.54 |

7,1 |

Ул. Соликамская, 174 |

12.03.13 |

6,6 |

|

Химический корпус ПГНИУ |

18.03.54 |

7,0 |

Ул. Соликамская, 174 |

01.03.14 |

6,6 |

|

Ботанический сад ПГНИУ |

18.01.58 |

7,2 |

Правый берег р. Ивы |

12.11.14 |

6,7 |

|

Аэропорт |

1958 г. |

6,9 |

Правый берег р. Егошихи |

12.11.14 |

6,8 |

|

Около экономического корпуса ПГНИУ |

01.03.12 |

6,3 |

Левый берег р. Мотовилихи |

14.11.14 |

6,5 |

|

Ботанический сад ПГНИУ |

01.03.12 |

6,3 |

Лыжная база «Динамо» |

22.02.16 |

6,5 |

|

ПГНИУ за корпусом №8 |

01.03.12 |

6,1 |

Сквер на улице Сибирская |

22.02.16 |

7,5 |

|

Ул. Данщина |

01.03.12 |

6,5 |

Перекресток улиц Островского и Революции |

22.02.16 |

8,3 |

|

Ул Лодыгина, 56 |

15.03.12 |

5,9 |

Сквер на улице Хохрякова |

22.02.16 |

7,6 |

|

Ул. Веселая, 1 |

15.03.12 |

7,1 |

На территории г. Перми изучен химический состав родниковых вод водоносного локально-слабоводоносного четвертичного аллювиального горизонта и слабоводоносного локально-водоносного шеш-минского терригенного комплекса. Ре- жимные родники водоносного аллювиального горизонта находятся на правобережной части, шешминского водоносного комплекса – на левобережье города (Минерально-сырьевые ресурсы…, 2006; Тюрина и др., 2016).

Таблица 2. Кислотно-щелочные условия атмосферных осадков г. Перми (дождь)

|

Местоположение |

Дата отбора проб |

рН |

Местоположение |

Дата отбора проб |

рН |

|

Кировский район, остановка «Лесная» |

08.07.91 |

8,1 |

Улица Автозаводская |

21.10.91 |

6,6 |

|

Улица Ласьвинская, 70 |

03.08.91 |

6,3 |

Кировский район, остановка «Лесная» |

26.10.91 |

8,7 |

|

Улица Полтавская, 39 |

03.08.91 |

7,3 |

Микрорайон «За-камск», улица Шишкина,14 |

15.10.12 |

5,4 |

|

Улица Александра Невского, 27 |

03.08.91 |

6,7 |

Микрорайон «За-камск», улица Кировоградская |

10.2012 |

5,9 |

|

Улица Ласьвинская, 8 |

03.08.91 |

6,9 |

Микрорайон «Гайва», улица Толбухина, 16 |

10.2012 |

5,6 |

|

Улица Богдана Хмельницкого |

03.08.91 |

6,3 |

Правый берег реки Ивы |

10.2012 |

5,7 |

В начальный период исследования воды аллювиального горизонта характеризовались нитратным составом (58% проб). Лишь 29% проб имели гидрокарбонатный состав, 9% – сульфатный, 4% – хлорид-ный. Нитратный состав обусловлен главным образом существующей на то время частной застройкой с необорудованной канализацией на территории исследования, т. е. бытовым загрязнением. Минерализация родниковых вод изменяется от 60 до 860 мг/дм3, среднее значение 254 мг/дм3. Важно отметить связь минерализации и формационной принадлежности вод: гидрокарбонатная формация характеризуется меньшими значениями минерализации, нитратная – большими. Среднее содержание всех анионов и катионов находилось в пределах нормы, за исключением нитратов. Среднее значение нитратов 83 мг/дм3 при ПДК – 45 мг/дм3. Таким образом, наблюдалось превышение ПДК по среднему содержанию в 1,8 раза (Галкина, 2013).

Современная гидрохимическая обстановка родниковых вод четвертичного аллювиального горизонта имеет существенные отличия от начального периода исследования. Большинство проб характеризуются сульфатной формацией, основная причина появления которой – промыш- ленное загрязнение. Концентрация сульфат-иона увеличилась в 4 раза. Минерализация сульфатных вод изменяется от 300 до 810 мг/дм3, средняя – 490 мг/дм3 и практически в 2 раза превышает значения минерализации в начальный период исследования. Содержание анионов и катионов значительно увеличилось. Исключением является ион NO3. Концентрация нитратов в среднем сократилась с 82 до 39 мг/дм3 и не превышает ПДК (Галкина, 2013).

В начальный период наблюдения родники шешминского водоносного комплекса в большинстве случаев (81%) имели гидрокарбонатную формацию. Фациальный состав разнообразный. Родниковые воды сульфатного состава обладали повышенной минерализацией – 850-1000 мг/дм3 (Галкина, 2013).

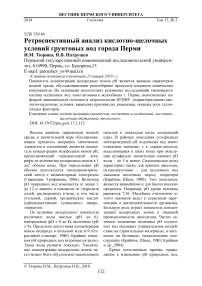

В настоящее время родники шешмин-ского терригенного водоносного комплекса представлены гидрокарбонатной и сульфатной гидрохимическими формациями. Количество проб с сульфатной формацией увеличивается. Это, вероятнее всего, обусловлено техногенным воздействием. Среднее содержание всех анионов и катионов не превышает ПДК, за исключением нитратов. Среднее содержание нитратов в целом уменьшилось, но пре- вышает ПДК в 1,5 раза. Концентрация сульфат-иона продолжает увеличиваться и в среднем составляет 137 мг/дм3, что выше фона более чем в 2 раза (рис. 1). Таким образом, гидрогеохимические усло- вия под воздействием техногенных факторов изменяются в течение периода исследования, что привело к преобразованию формационного и фациального состава подземных вод (Галкина, 2013).

Рис. 1. Химический состав родниковых вод шешминского водоносного комплекса (ул. Соликамская)

По данным режимных исследований родников показатель концентрации водородных ионов рН характеризуется значительной изменчивостью (3,1–8,6) при среднем значении 7,9. Широкий диапазон изменения водородного показателя грунтовых вод обусловлен в основном их загрязнением.

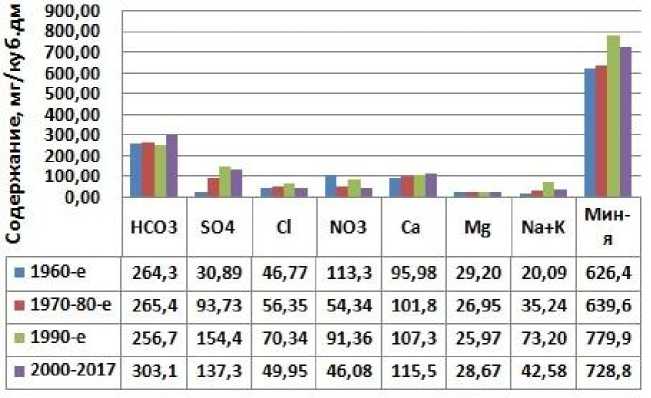

Показатель концентрации водородных ионов рН грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта изменяется от 3,1 до 7,6 при среднем значении 6,1. Преобладают нейтральные (62 % проб), но значительную часть составляют и кислые воды (рис. 2).

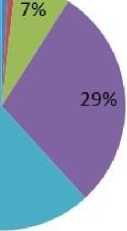

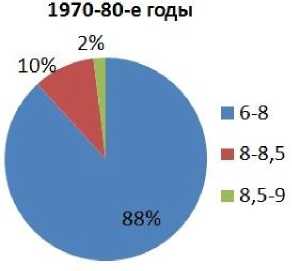

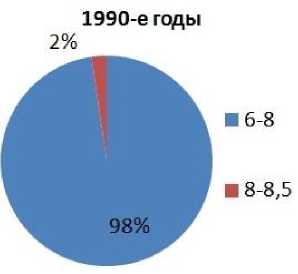

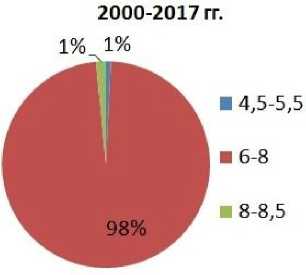

Показатель концентрации водородных ионов рН грунтовых вод шешминского водоносного комплекса изменяется от 6,4 до 8,6 при среднем значении 7,3. Для всех периодов наблюдений (1960–2017) характерна преимущественно нейтральная среда родниковых вод, но развиты и щелочные воды (рис. 3).

Таким образом, кислотно-щелочные условия правобережья и левобережья города отличаются. Основными причинами различия кислотно-щелочных условий этих водоносных подразделений является их неодинаковый литологический состав и разнообразие химического состава загрязняющих веществ, поступающих в подземные воды. Среди них выделяются вещества, уменьшающие рН (стоки, содержащие высокие концентрации ионов железа, серы) и соединения, увеличивающие этот показатель (угольная кислота, органические вещества, противогололедные смеси). Установлено, что чем выше концентрация гидрокарбонатного иона в подземной воде, тем больше величина рН, т.е увеличиваются процессы защелачивания грунтовых вод. Однако это справедливо для неурбанизированных территорий. Щелочность подземных вод, обусловленная присутствием в них органических веществ, может достигать 20% (Крайнов и др., 2004).

Выявлено внутригодовое изменение водородного показателя родниковых вод. Более постоянна кислотно-щелочная обстановка в ноябре – марте, когда отсутствует инфильтрационное питание подземных вод. В этот период величина рН равна 6,5–7. В весенне-осенний период значения рН варьируют от 5,5 до 8,5, что свидетельствует как о возрастании процессов техногенного закисления, так и о процессах техногенного защелачивания грунтовых вод. Для отдельных родников установлено уве- личение водородного показателя при возрастании минерализации. Аналогичная зависимость рН от общей минерализации подземных вод зоны гипергенеза отмечена С. Л. Шварцевым (1998).

62%

1% 1%

■ до 3,5

■ 3,5-4,5

■ 4,5-5,5

■ 5,5-6

■ 6-8

Рис. 2. Диаграмма распределения значений рН в родниковых водах четвертичного аллювиального водоносного горизонта (2000–2017)

Рис. 3. Диаграммы распределения значений рН в родниковых водах шешминского водоносного комплекса (ул. Соликамская)

В результате многолетнего изучения изменения рН грунтовых вод города выявлено главенствующее преобладание нейтральных родниковых вод. Кислые воды характерны в основном для аллювиального водоносного горизонта. Установлена тенденция к закислению грунтовых вод, что способствует увеличению их агрессивности к строительным материалам.

Таким образом, основной причиной изменения кислотно-щелочных условий родниковых вод в пределах города в многолетнем периоде наблюдений является различная интенсивность техногенных процессов. Для уменьшения негативного воздействия изменения кислотно щелочных условий на экологическую обстановку необходимо совершенствование проводимого комплекса природоохранных мероприятий: ликвидации свалок, сброса неочищенных сточных вод, расширения централизованной канализационной сети, снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Список литературы Ретроспективный анализ кислотно-щелочных условий грунтовых вод города Перми

- Благиных А. В., Коротаева Е. Н., Наумов Д. Ю., Тюрина И. М. Влияние техногенеза на химический состав атмосферных осадков // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь, 2012. С. 134136

- Гавришин А. И., Трофимова Т. С. Гидрогеохимические исследования. Новочеркасск, 2006. 139 с

- Галкина В. В. Ретроспективный анализ гидрогеохимических условий города Перми // Геология в развивающемся мире. Пермь, 2013. С. 70 - 72

- Крайнов С. Р., Швец В. М. Основы геохимии подземных вод. М.: Недра, 1980. 288 с

- Крайнов С. Р., Рыженко Б. Н., Швец В. М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. М.: Наука, 2004. 677 с

- Максимович Г. А. Химическая география вод суши. М., 1955. 328 с

- Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края. Пермь, 2006. 464 с

- Отраслевой стандарт. Воды подземные, классификация по химическому составу и температуре. ОСТ. 41-05-263-86. М., 1986. 26 с

- Тюрина И. М., Патрушев Н. В., Кожанов Д. Д. Влияние техногенных факторов на качество грунтовых вод города Перми // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь, 2016. С. 175-178

- Шварцев С. Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. М.: Недра, 1998. 367 с

- Экология города: состояние и охрана окружающей среды г. Перми. Пермь, 2016. 111 с