Ретроспективный анализ нефармакологических факторов, ассоциированных с неэффективным контролем артериальной гипертонии в клинической выборке

Автор: Аскетова Б.А., Маздорова Е.В., Шахматов С.Г., Щепина Ю.В., Рябиков А.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Артериальная гипертония (АГ) является наиболее распространенным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и влечет за собой увеличение преждевременной смертности. Около половины пациентов c АГ не достигают целевых значений артериального давления (АД).Цель: оценить частоту недостижения целевого уровня АД и определить ассоциированные нефармакологические факторы неэффективного контроля АД в клинической выборке пациентов с АГ.Материал и методы. Обследована последовательная клиническая выборка пациентов в возрасте 19-84 лет (n = 105) с установленным диагнозом АГ, получающих антигипертензивную терапию (АГТ). Проанализированы клинические данные в группах с эффективным (ЭКАГ, n = 29) и неэффективным контролем АГ (НКАГ, n = 76) на период поступления в стационар.Результаты. В сплошной выборке доля пациентов с НКАГ (72%) была выше по сравнению с группой с ЭКАГ (28%). Группы не различались по возрасту, антропометрии, менопаузальному статусу женщин, длительности АГ, но с нарастанием степени АГ увеличивалась доля пациентов с НКАГ. В группе с ЭКАГ было больше женщин, в группе с НКАГ - равные доли мужчин и женщин. В группе с НКАГ зарегистрированы более высокие показатели холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), частоты хронической сердечной недостаточности (ХСН) и единичных атеросклеротических бляшек (АСБ) сонных и других периферических артерий. В группе с ЭКАГ отмечены более высокие средние уровни глюкозы плазмы, гликированного гемоглобина (HbA1c). Здесь была выше доля курящих, чаще встречались сахарный диабет 2-го типа и множественные АСБ. АГТ (дозы, режим, комбинации) была более адекватной в группе с ЭКАГ. Комбинированную терапию принимали около половины пациентов.Заключение. В клинической выборке одна треть пациентов с АГ, принимающих АГТ, контролировали АД до целевого уровня при поступлении в стационар. Неэффективный контроль АД ассоциировался с мужским полом, более высоким уровнем ХС-ЛПВП, высокой степенью АГ, единичными АСБ и ХСН. В группе с ЭКАГ чаще регистрировалось курение, а также коморбидность с сахарным диабетом 2-го типа, множественные АСБ, более высокие уровни глюкозы и HbA1c.

Артериальная гипертония, контроль артериальной гипертонии, антигипертензивная терапия, клиническая выборка, нефармакологические факторы, ассоциированные с неэффективностью антигипертензивной терапии

Короткий адрес: https://sciup.org/149147863

IDR: 149147863 | УДК: 616.12-008.331.1:615.015.4:615.036-047.76 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-2414

Текст научной статьи Ретроспективный анализ нефармакологических факторов, ассоциированных с неэффективным контролем артериальной гипертонии в клинической выборке

Asketova B.A., Mazdorova E.V., Shakhmatov S.G., Shchepina Yulia V., Ryabikov A.N. Retrospective analysis of non-pharmacological factors associated with ineffective control of arterial hypertension in a clinical sample. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2025;40(1):127–135.

Артериальная гипертония (АГ) является самым частым фактором риска атеросклероз-зависимых сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь ишемической болезни сердца (ИБС) / инфаркта миокарда (ИМ) и мозгового инсульта (МИ), приводящих к увеличению преждевременной смертности1.

Несмотря на разнообразие эффективных гипотензивных препаратов и обновляемые клинические рекомендации по менеджменту АГ, около половины пациентов не достигают целевых значений артериального давления (АД)2, 3, 4 [1–3]. Если исключить погрешности в медикаментозной терапии, такие как недостаточные дозы, неадекватная комбинация препаратов или нарушение режима приема, на неэффективность контроля АД потенциально влияет целый ряд нефармакологических факторов, включая немодифицируемые (пол, возраст, генетические факторы) и модифицируемые факторы (стаж заболевания, ожирение, питание, поведенческие, социальные факторы). Идентификация нефармакологических детерминант контроля АГ представляет важный аспект для повышения эффективности лечения АГ в глобальном и персонализированном подходах. В эпидемиологических работах, в частности в серии исследований ЭССЕ, показаны факторы, связанные с неэффективным контролем АГ в общей популяции [1, 4–6]. Исследования в клинике преимущественно сфокусированы на определенных классах антигипертензивной терапии (АГТ) или вариантах АГ [7, 8], и данные для «сплошной» выборки гипертензивных лиц недостаточны. В то же время представляет интерес обобщенный портрет категории больных АГ, не достигающих целевых цифр АД на фоне АГТ.

Цель исследования: оценка частоты недостижения целевого уровня АД и определение ассоциированных нефармакологических факторов в клинической выборке пациентов с АГ.

Материал и методы

Дизайн исследования: серия случаев, ретроспективное исследование. Объект исследования: сплошная выборка пациентов на базе терапевтического стационара (клиника НИИТПМ – филиала ИЦИГ СО РАН). В выборку вошли пациенты с установленным диагнозом АГ за 4 по- следовательных месяца (январь–апрель 2023 г.), находящиеся на АГТ. Выборка формировалась ретроспективно; в анализ включены 105 человек (46,7 и 53,3% мужчин и женщин соответственно) в возрасте 19–84 лет. Выделены 2 группы пациентов: с неэффективным (НКАГ) и эффективным контролем АГ (ЭКАГ) на период поступления в стационар. Критерии включения: согласие на исследование, возраст 19–84 лет, подтвержденный диагноз АГ, прием АГТ не менее 3 мес., плановая госпитализация в терапевтическую клинику по поводу АГ и / или иных терапевтических заболеваний. Критерии исключения: возраст младше 19 или старше 85 лет, отсутствие подтвержденного диагноза АГ.

АД при поступлении измеряли трехкратно на правой руке (OMRON М 5-I), использовали среднее из трех измерений. АГ устанавливали по критериям ESC/ESH, 20185 при уровнях офисного систолического (САД) или диастолического АД (ДАД) ≥ 140/90 мм рт. ст. и / или приеме гипотензивных препаратов в течение 2 последних недель. Контроль АГ считали неэффективным на момент поступления при офисном САД ≥ 140 мм рт. ст. и / или ДАД ≥ 90 мм рт. ст. на фоне приема АГТ, эффективным – при САД < 140 и ДАД < 90 мм рт. ст. на фоне приема АГТ. В группу с НКАГ вошли 76 человек, с ЭКАГ – 29 человек.

Оценку проводили на основе данных истории болезни пациента. Проанализированы медицинский анамнез сердечно-сосудистых и сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, ИБС, ИМ, МИ или транзиторная ишемическая атака (МИ/ТИА), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), хроническая болезнь почек (ХБП), факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. В процессе госпитализации диагностику заболеваний проводили согласно рутинной врачебной практике с использованием современных российских и международных клинических рекомендаций (например, европейских клинических рекомендаций по АГ6 ; алгоритмов специализированной медпомощи больным сахарным диабетом [9], европейских клинических рекомендаций по сахарному диабету ESC/EASD, 2019; IDF, 2021; ADA Standards, 2021; по острой сердечной недостаточности и ХСН, ESC, 2023; клинических рекомендаций Российского кардиологического общества по АГ у взрослых, 20207, по стабильной ИБС, 20208; по ХСН, 20209; клинических рекомендаций Ассоциации нефрологов по ХБП, 202110 и др.).

Оценивали такие данные физикального осмотра и измерений, как антропометрия, частота сердечных сокращений (ЧСС), офисное АД, АД по данным суточного мониторирования, поражение органов-мишеней: гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), поражение почек (ХБП ≥ 3), атеросклеротические изменения брахиоцефальных артерий (БЦА) и сосудов нижних конечностей, изменения глазного дна. Инструментальные параметры определяли по данным эхокардиографии, ультразвукового ангиосканирования БЦА (ультразвуковое исследование БЦА) и доступным ультразвуковым исследованиям других сосудов (нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей по данным любых имеющихся у пациента выписок), электрокардиографии, по эхокардиографическому исследованию глазного дна, доступным исследованиям функции почек (общий анализ мочи, исследование суточной мочи, скорость клубочковой фильтрации, уровни мочевины, креатинина крови, микроальбуминурия и др., ультразвуковое исследование почек). Регистрировали электрокардиограмму в 12 отведениях (Cardiovit АТ-2 Schiller AG), провели суточное мониторирование АД («Союз-ДМС»), эхокардиографию и ультразвуковое исследование БЦА (Vivid 95е, GE HealthCare, Norway). Эхокардиографические измерения проводили согласно рекомендациям ASE/ESC 2015. В анализ включали параметры массы миокарда (ММЛЖ) и индекс на площадь поверхности тела (ИММЛЖ), фракцию выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ), размеры левого предсердия. Определяли наличие атеросклеротических бляшек (АСБ) в экстракраниальных отделах каротидного бассейна (общая сонная артерия, бифуркация, внутренняя сонная артерия, наружная сонная артерия), согласно критериям Манхеймского консенсуса, 2011. В анализ включены два фенотипа – наличие АСБ и множественные АСБ; учитывали сведения об атеросклерозе других сосудов. Биохимические параметры измеряли на автоанализаторе KoneLab 300-I (Thermo Fisher Scientific Inc, USA): общий холестерин сыворотки крови (ОХС), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛП-ВП), триглицериды, глюкоза крови и гликированный гемоглобин (HbA1c), скорость клубочковой фильтрации, микроальбуминурия и другие параметры по показаниям. Уровень ХС-ЛПНП рассчитывался по формуле Fridewald.

Формализовано оценены данные по приему АГТ (класс, препарат, суточная доза, комбинация, режим). Режим приема, дозы препаратов до госпитализации определяли, исходя из анамнеза заболевания со слов пациентов и имеющихся документальных данных прошлого лечения. Кодирование лекарственных средств осуществляли по Анатомо-терапевтическо-химической классификационной системе (АТХ/АТС).

Статистический анализ проведен в пакете SPSS v.23. Для количественных сравнений применяли тест Стьюдента (t-тест) для независимых выборок и дисперсионный анализ ANOVA (критерий F Фишера). Для количественных данных с нормальным распределением использовали среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD). При распределении, отличном от нормального, применяли непараметрические критерии Манна – Уитни. Частоту признака в группах сравнивали с помощью кросс-табуляции (критерий χ 2 Пирсона). Нулевую гипотезу отвергали при р < 0,05.

Результаты

Сравнительные характеристики в группах с эффективным и неэффективным контролем АГ представлены в таблице 1.

В сплошной выборке пациентов с установленным диагнозом АГ доля пациентов с НКАГ составляла 72,0%, с ЭКАГ – 28,0%. Группы с НКАГ и ЭКАГ существенно не различались по возрасту, показателям антропометрии, менопаузальному статусу у женщин. В группе с НКАГ были равные доли мужчин и женщин, среди пациентов с ЭКАГ преобладали женщины (62,1%). С нарастанием степени АГ увеличивалась доля неэффективного контроля. По длительности анамнеза АГ отличий между группами с НКАГ и ЭКАГ мы не обнаружили.

Средние показатели офисного САД и ДАД были выше в группе с НКАГ (151,6/93,8 и 128,0/81,1 мм рт. ст. для НКАГ и ЭКАГ соответственно). Средние показатели суточного мониторирования АД за 24 ч в группе с НКАГ были 117,3/75,2 мм рт. ст., среднее дневное САД/ДАД – 121,7/80,8, ночное – 107,7/67,3 мм рт. ст. АГ 3-й степени присутствовала в 1,4 раза чаще среди пациентов с НКАГ (53,9/37,9%). В группе с НКАГ были несколько выше средние показатели ХС-ЛПВП ( р = 0,022), другие липидные показатели достоверно не различались. Средние уровни глюкозы плазмы крови и HbA1c были выше в группе с ЭКАГ. Частота микроальбуминурии, средние значения ЧСС, ФВ ЛЖ, толщины межжелудочковой перегородки, ММЛЖ и ИММЛЖ в группах не различались. В группе с ЭКАГ, в отличие от пациентов с НКАГ, чаще встречались сопутствующие заболевания: в 2 раза чаще регистрировался сахарный диабет 2-го типа, а также множественные АСБ сонных артерий, в 2,7 раза чаще диагностировались множественные АСБ других периферических сосудов. В группе с НКАГ ХСН > 1-й стадии встречалась в 1,5 раза, единичные АСБ БЦА – в 1,4 раза, единичные АСБ других периферических сосудов – в 4,8 раза чаще (см. табл. 1, рис. 1). Частота поражения почек, гипертоническая ретинопатия (ГР), МИ/ТИА, ИБС, ИМ достоверно в группах не различались.

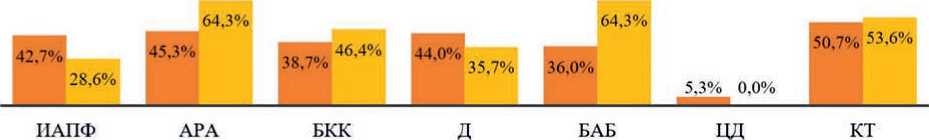

В числе гипотензивных средств участники принимали (в группах с НКАГ / ЭКАГ соответственно): ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) 42,7/28,6%, антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА) - 45,3/64,3%, диуретики - 44,0/35,7%, блокаторы кальциевых каналов (БКК) - 38,7/46,4%, бета-адреноблокаторы (БАБ) - 36,0/64,3% (р = 0,010), препараты центрального действия - 5,3/0; комбинированную терапию (два и более АГП разного механизма действия) принимали 50,7/53,6% (см. табл. 1, рис. 2). Большинству пациентов также проводилась сопутствующая терапия 60,0/100% ( р < 0,001).

По оценке адекватности АГТ (включая дозы препаратов, комбинации, режим приема) в группе с ЭКАГ частота адекватной АГТ была значительно выше, чем в группе с НКАГ (96,4 против 60,5%; р < 0,001). При этом дозы соответствовали рекомендованным в 100,0 и 72,0% ( р = 0,002), регулярность приема гипотензивных препаратов – в 96,6 и 78,9% ( р = 0,029) соответственно. Учитывая различие в частоте адекватной терапии в группах с НКАГ и ЭКАГ, мы дополнительно сравнили подгруппы с адекватной АГТ. Направление различий клинико-лабораторного профиля было аналогичным результатам

Таблица 1. Сравнительные характеристики групп пациентов с эффективным и неэффективным контролем артериальной гипертонии (сплошная выборка из пациентов терапевтического стационара, мужчины и женщины в возрасте 19–84 лет, n = 105)

Table 1. Comparative characteristics of groups of patients with effective and ineffective hypertension control (an entire sample of patients from a therapeutic hospital, men and women, 19–84 years old, n = 105)

|

Показатели |

n |

Неэффективный контроль АГ |

Эффективный контроль АГ |

Р |

|

|

Обследовано, n (%) |

105 |

76 (72,0) |

29 (28,0) |

– |

|

|

Пол, муж./жен., n (%) |

105 |

38 (50,0)/38 (50,0) |

11 (37,9)/18 (62,1) |

0,268 |

|

|

Возраст, лет, M (SD) |

105 |

61,83 (12,4) |

60,31 (10,42) |

0,560 |

|

|

Рост, м, M (SD) |

105 |

1, 69 (0,1) |

1,67 (0,08) |

0,504 |

|

|

Вес, кг, M (SD) |

105 |

85,93 (17,23) |

87,45 (18,71) |

0,695 |

|

|

ИМТ, кг/м2, M (SD) |

105 |

30,16 (5,28) |

30,81 (5,92) |

0,585 |

|

|

САД при поступлении, мм рт. ст., M (SD) |

105 |

151,64 (10,24) |

128,03 (7,37) |

< 0,001 |

|

|

ДАД при поступлении, мм рт. ст., M (SD) |

105 |

93,84 (6,92) |

81,14 (4,44) |

< 0,001 |

|

|

ЧСС, уд/мин, M (SD) |

105 |

73,64 (9,41) |

73,48 (9,22) |

0,937 |

|

|

Женщины в менопаузе, n (%) |

56 |

35 (93,1) |

16 (96,1) |

0,497 |

|

|

Возраст наступления менопаузы, лет, M (SD) |

37 |

48,95 (4,48) |

47,73 (3,79) |

0,393 |

|

|

Продолжительность менопаузы, лет, M (SD) |

37 |

16,82 (10,44) |

15,13 (8,68) |

0,610 |

|

|

Продолжительность анамнеза АГ, лет, M (SD) |

102 |

12,12 (9,26) |

13,32 (7,82) |

0,544 |

|

|

Курение, n (%) |

105 |

7 (9,2) |

4 (13,8) |

0,493 |

|

|

ММ, ЭхоКГ, г, M (SD) |

75 |

221,25 (76,18) |

248,62 (65,6) |

0,233 |

|

|

ИММЛЖ, ЭхоКГ, г/м2, M (SD) |

77 |

181,26 (66,94) |

200,6 (54,54) |

0,303 |

|

|

ФВ ЛЖ, ЭхоКГ, %, M (SD) |

79 |

69,36 (5,78) |

67,13 (9,98) |

0,253 |

|

|

МЖП, ЭхоКГ, мм, M (SD) |

78 |

11,19 (1,86) |

11,83 (2,48) |

0,280 |

|

|

ОХС, ммоль/л, M (SD) |

99 |

5,35 (1,32) |

4,8 (1,49) |

0,082 |

|

|

XC-ЛПНП, ммоль/л, M (SD) |

49 |

3,25 (1,3) |

2,79 (1,38) |

0,279 |

|

|

XC ЛПВП, ммоль/л, M (SD) |

97 |

1,51 (0,4) |

1,28 (0,5) |

0,022 |

|

|

Триглицериды, ммоль/л, M (SD) |

97 |

1,67 (0,89) |

1,98 (1,1) |

0,158 |

|

|

Глюкоза плазмы, ммоль/л, M (SD) |

97 |

6,56 (1,36) |

8,15 (5,0) |

0,015 |

|

|

HbA1c, %, M (SD) |

73 |

6,37 (0,67) |

7,67 (1,91) |

0,016 |

|

|

Микроальбуминурия, n (%) |

47 |

33 (91,6) |

10 (90,9) |

0,624 |

|

|

Степень АГ: |

1-я степень, n (%) 2-я степень, n (%) 3-я степень, n (%) |

105 |

3 (3,9) 32 (42,1) 41 (53,9) |

4 (13,8) 14 (48,3) 11 (37,9) |

0,115 |

|

ИБС, n (%) |

105 |

19 (25,0) |

11 (37,9) |

0,187 |

|

|

Крупноочаговый ИМ, n (%) |

105 |

4 (5,3) |

4 (13,8) |

0,141 |

|

|

СД2, n (%) |

105 |

23 (30,3) |

18 (62,0) |

0,005 |

|

|

МИ / ТИА, n (%) |

105 |

6 (7,9) |

4 (13,8) |

0,357 |

|

|

Поражение почек, n (%) |

98 |

45 (60,8) |

17 (70,8) |

0,376 |

|

|

АСБ БЦА: |

множ. бляшки, n (%) един. бляшки, n (%) |

81 |

17 (27,4) 32 (51,6) |

11 (57,9) 7 (36,8) |

0,036 |

|

АСБ периф. артерий: |

множ. бляшки, n (%) един. бляшки, n (%) |

24 |

5 (33,3) 8 (53,3) |

8 (88,9) 1 (11,1) |

0,029 |

|

ХСН > 1-й стадии, n (%) |

105 |

49 (64,5) |

12 (41,3) |

0,046 |

|

|

ГЛЖ, n (%) |

97 |

50 (68,5) |

16 (66,7) |

0,868 |

|

|

ГР, n (%) |

23 |

17 (85,0) |

3 (100,0) |

0,472 |

|

Характеристика гипотензивной терапии

|

иАПФ, n (%) |

103 |

32 (42,7) |

8 (28,6) |

0,192 |

|

АРА II, n (%) |

103 |

34 (45,3) |

18 (64,3) |

0,087 |

|

БКК, n (%) |

103 |

29 (38,7) |

13 (46,4) |

0,476 |

|

Диуретики, n (%) |

103 |

33 (44,0) |

10 (35,7) |

0,448 |

|

БАБ, n (%) |

103 |

27 (36,0) |

18 (64,3) |

0,010 |

|

Препараты центрального действия, n (%) |

103 |

4 (5,3) |

0 |

0,213 |

|

Комбинированная терапия, n (%) |

103 |

38 (50,7) |

15 (53,6) |

0,793 |

|

Количество, принимаемых гипотензивных препаратов, M (SD) |

103 |

1,60 (0,82) |

1,89 (0,74) |

0,102 |

|

Терапия сопутствующих состояний, n (%) |

103 |

45 (60,0) |

28 (100) |

< 0.001 |

|

Адекватная АГТ (доза, режим, комбинация), n (%) |

104 |

46 (60,5) |

27 (96,4) |

< 0,001 |

|

Дозы АГТ соответствуют рекомендованным, n (%) |

103 |

54 (72,0) |

28 (100) |

0,002 |

|

Регулярный прием АГТ, n (%) |

105 |

60 (78,9) |

28 (96,6) |

0,029 |

Примечание: результаты представлены как среднее (стандартное отклонение) - M (SD) или как частота признака - n (%). ИМТ - индекс массы тела; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений; АГ – артериальная гипертензия; ММ – масса миокарда; ЭхоКГ – эхокардиография; ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; МЖП – межжелудочковая перегородка; ОХС – общий холестерин; ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности; ГП – глюкоза плазмы; HbA1c – гликированный гемоглобин; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; СД2 – сахарный диабет 2-го типа, МИ – мозговой инсульт, ТИА – транзиторная ишемическая атака; АСБ – атеросклеротическая бляшка; БЦА – брахиоцефальные артерии; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; ГР – гипертоническая ретинопатия; иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина II; БКК – блокаторы кальциевых каналов; БАБ – бета-адреноблокаторы, АГТ – антигипертензивная терапия.

p=0,187 p=0,141 p=0,005 p=0,357 p=0,376 p=0,036 P=0,029 P=0,046 p=0,4~2

Рис. 1. Частота сопутствующих заболеваний в группах с эффективным и неэффективным контролем артериальной гипертонии (сплошная выборка из пациентов терапевтического стационара, мужчины и женщины в возрасте 19–84 лет, n = 105)

Примечание: АГ – артериальная гипертония; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; СД2 – сахарный диабет 2-го типа; МИ – мозговой инсульт; ПП – поражение почек; АСБ БЦА – атеросклеротическая бляшка брахиоцефальных артерий; АСБ п. – атеросклеротическая бляшка других периферических артерий (ед. – единичное поражение, мн. – множественное поражение); ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ГР – гипертоническая ретинопатия.

Fig. 1. Frequency of concomitant diseases in the groups of effective and ineffective hypertension control (continious sample of patients from a therapeutic hospital, men and women, aged 19–84, n = 105)

Note: AH – arterial hypertension; CD – coronary disease; MI – myocardial infarction; DM2 – diabetes mellitus type 2; CS – cerebral stroke; KI – kidney injury; ASP BCA – atherosclerotic plaque of the brachiocephalic arteries; ASP PA – atherosclerotic plaque of other peripheral arteries (sing. – single lesion, mult. – multiple lesions); CHF – chronic heart failure; HR – hypertensive retinopathy.

■ Неэффективный контроль АГ

Эффективный контроль АГ

Рис. 2. Классы препаратов антигипертензивной терапии в группах с эффективным и неэффективным контролем артериальной гипертензии (сплошная выборка из пациентов терапевтического стационара, мужчины и женщины в возрасте 19–84 лет, n = 105)

Примечание. АГТ – антигипертензивная терапия; АГ – артериальная гипертензия; иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина II; БКК – блокаторы кальциевых каналов; Д – диуретики; БАБ – бета-адреноблокаторы; ЦД – гипотензивные препараты центрального действия; КТ – комбинированная терапия.

Fig. 2. Classes of AHT drugs in groups of effective and ineffective hypertension control (continuous sample of patients from a therapeutic hospital, men and women, aged 19–84, n = 105)

Note: AHT – antihypertensive therapy; AH – arterial hypertension; ACEi – angiotensin-converting enzyme inhibitors; ARA – angiotensin II receptor antagonists; CCB – calcium channel blockers; D – diuretics; BB – beta blockers; CA – centrally acting antihypertensive drugs; CT – combined therapy.

для полных групп, но не достигало статистической значимости для некоторых показателей (ХСН, АСБ БЦА). Далее в ходе стационарного лечения пациентов группы с НГАГ были откорректированы погрешности в терапии. Наиболее частой была модификация АГТ путем коррекции дозы или подбора комбинации препаратов АГТ, реже изменялся режим приема гипотензивных средств. После коррекции 93,4% пациентов из ранее неэффективно контролирующих АГ достигли целевых цифр АД.

Обсуждение

Нами обследована последовательная выборка пациентов в возрасте 19–84 лет на базе терапевтического стационара за 4 мес. В изученной выборке по данным при поступлении доля пациентов с НКАГ была в 2,6 раза выше по сравнению с долей пациентов, эффективно контролирующих АГ. Эти данные сопоставимы с данны- ми, полученными в многоцентровых исследованиях ЭССЕ-РФ и ЭССЕ-РФ-2 [1, 4], ЭПОХА-АГ [10], анализе популяционных исследований из 90 стран [11].

Отмечена разница в возрастной структуре групп: в группе с ЭКАГ в возрасте 19–44 лет была больше доля мужчин, в 45–59 лет – доля женщин. Такое распределение, вероятно, связано с наступлением менопаузы и смещением к наибольшему распространению АГ у женщин в старшем возрасте по сравнению с мужчинами. В группе с ЭКАГ преобладала доля женщин, что аналогично результатам исследования PURE, в котором женщины неизменно имели более высокие показатели контроля, чем мужчины [6], и данным ЭССЕ-РФ-2 [4]. Возможно, причины разнонаправленных гендерных зависимостей связаны с лучшей «заботой о здоровье» у женщин, чем у мужчин [12].

Полученные в ряде российских и зарубежных работ данные соответствуют нашим результатам. Так, согласно ЭССЕ-РФ, среди лиц, эффективно контролирующих АГ, больше курящих [1]. В сибирской популяционной выборке HAPIEE (2015–2018 гг.) отмечена большая вероятность неэффективного контроля у мужчин и лиц с метаболическими нарушениями и длительным стажем АГ [3]. В исследовании ЭССЕ-РФ (2012–2013) показаны ассоциации высокой ЧСС, ожирения, высоких уровней триглицеридов и глюкозы с неэффективным лечением АГ у мужчин; повышенной ЧСС и ожирения – с неэффективным лечением у женщин [1]. В исследовании ЭССЕ-РФ-2 (2017) неэффективное лечение у мужчин было связано с абдоминальным ожирением и ИБС, у женщин с возрастом, проживанием в сельской местности и ожирением [4].

Наличие сопутствующей патологии и ее терапия в нашей выборке чаще встречались в группе с ЭКАГ. Можно предположить, что коморбидность и сопутствующая терапия могут влиять на контроль АГ, в первую очередь, в составе общих звеньев патогенеза, а также в качестве мотивирующего фактора для дальнейшего контроля факторов риска и лучшего контроля АД после сердечно-сосудистого события или выявления сопутствующих заболеваний. Например, в Tromso Study исследователи отмечают, что контроль АД после ИМ у мужчин был выше в связи с регулярным контролем факторов риска [13].

В нашем исследовании профиль АГТ включал рекомендуемые классы препаратов11, 12, 13. По частоте применения в группе с НКАГ первое место занимали АРА, второе – диуретики, третье – иАПФ, четвертое – БКК, пятое – БАБ. В группе с ЭКАГ на первом месте были АРА и БАБ, на втором – БКК, на третьем – диуретики, на четвертом – иАПФ. Комбинированную терапию принимали от 51% (НКАГ) до 54% (ЭКАГ) пациентов. Подобная частота комбинированной терапии схожа с данными популяционного исследования, проведенного в Новосибирске [3], а по приоритетности классов АГТ клиническая выборка в целом близка к рекомендуемым подходам.

Ограничения и преимущества исследования

Наше исследование имеет ограничения в связи с небольшой численностью выборки, что ограничивает генерализацию результатов. В то же время в изученной выборке нами были выявлены факторы, характерные для НКАГ, их незначимость для больших выборок маловероятна. Мы проводили сравнение показателей в группах с ЭКАГ и НКАГ без полного соответствия групп по препарату, дозе или комбинации АГТ, что может искажать результаты. Для минимизации этого ограничения мы дополнительно сравнили подгруппы пациентов, получающих только адекватную АГТ в составе НКАГ и ЭКАГ. При этом направление клинико-лабораторных различий было схожим с результатами, полученными для полных групп.

Наряду с ограничениями работа имеет ряд плюсов. Поскольку обследована сплошная выборка пациентов с АГ, данные представляют портрет типичных пациентов, не достигающих целевых цифр АД на фоне АГТ, в составе широкой категории гипертензивных лиц с нередкой коморбидностью. Важно, что анализ показал недостаточный контроль АГ у 2/3 гипертензивных пациентов при поступлении на плановое стационарное лечение, что поддерживает популяционные результаты российских и мультицентровых исследований. В изученной выборке бóльшая вероятность неэффективного контроля обнаружена у мужчин, лиц с высокой степенью АГ, высоким уровнем ХС-ЛПВП и начальными проявлениями атеросклероза, что служит дополнением к данным, ранее полученным в популяции и клинике, и обосновывает приоритетное внимание к указанным группам и коррекции модифицируемых факторов.

Заключение

В сплошной выборке пациентов терапевтического отделения в возрасте 19–84 лет эффективный контроль АД был отмечен при поступлении только у 28% среди лиц с АГ, принимающих АГТ. Группы с ЭКАГ и НКАГ существенно не различались по возрасту, антропометрии, менопаузальному статусу у женщин, продолжительности анамнеза АГ, ЧСС. В группе с неэффективным контролем АД доля женщин и мужчин была одинаковой. Однако отмечено преобладание мужчин в молодом, а женщин в старшем возрасте; а в группе с эффективным контролем превышала доля женщин. Неэффективный контроль АД чаще регистрировался у лиц с более высоким уровнем ХС-ЛПВП, более высокой степенью АГ, ХСН ≥ 1-й стадии, единичными АСБ сонных и других периферических артерий. В группе с эффективным контролем чаще фиксировались курение, коморбидность с сахарным диабетом 2-го типа, множественные АСБ сонных и периферических артерий, более высокие уровни глюкозы и HbA1c.

Профиль АГТ при поступлении включал рекомендуемые классы препаратов. По частоте применения в группе с неэффективным контролем первое место занимали АРА, второе – диуретики, третье – иАПФ, четвертое – БКК, пятое – БАБ. В группе с эффективным контролем на первом месте были АРА и БАБ, на втором – БКК, на третьем – диуретики, на четвертом – иАПФ. Комбинированную терапию принимали от 51% (НКАГ) до 54% (ЭКАГ) пациентов, и ее частота недостаточна. В целом, наличие у гипертензивных пациентов факторов, потенциально повышающих вероятность неэффективного лечения АГ, указывает на приоритет в коррекции модифицируемых факторов из этого кластера и следование протоколам терапии с выбором более интенсивных схем лечения АГ.