Ретушеры волосовской культуры

Автор: Жилин М. Г., Костылева Е. Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Волосовская культура была распространена в центре европейской части России в позднем неолите – энеолите. Среди артефактов этой культуры на ряде стоя нок представлены роговые стержни и изогнутые предметы неясного назначения. В результате проведенного авторами трасологического анализа установлено, что они являются составными частями ретушеров для обработки кремневых орудий. При этом изогнутые предметы были рукоятками, в паз которых вставлялись стержни, служившие рабочими частями этих орудий. Такая конструкция ретушера была оптимальной с функциональной точки зрения. Почти без изменений она дожила до этнографической современности.

Ретушеры, роговые вставки, волосовская культура, ритуальные клады, фаллические предметы, трасология, роговые ретушеры, неолит, энеолит, волосовская культура, Восточная Европа

Короткий адрес: https://sciup.org/143176902

IDR: 143176902 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.60-74

Текст научной статьи Ретушеры волосовской культуры

Волосовская культура – наиболее яркое явление позднего неолита/энеолита на территории центра европейской части России (Крайнов, 1987). Среди многочисленных артефактов, на ряде памятников были обнаружены и предметы неясного назначения. Среди них небольшие роговые стержни (большинство 3–5 см по длине и около 1 см в диаметре). Высказывалось предположение, что они могли быть застежками одежды (Гадзяцкая, 1966. С. 25). Эти предметы встречались достаточно часто в культурном слое, а также в некоторых ритуальных «кладах», связанных с погребальной обрядностью (Костылева, Уткин, 2010. С. 87, 97. Рис. 23: 23, 24; 33: 2, 3). Иногда находили и обломки изогнутых роговых рукоятей от каких-то орудий. Кроме того, желобок и утолщение на конце имели и скульптуры из рога в виде головок птиц с длинными шеями (лебедь), известные по находкам со стоянок Ивановское VII (Ошибкина и др., 1992. С. 103. Рис. 137) и Черная Гора (Цветкова, 1969. С. 33. Рис. 4: 1). К этому же кругу артефактов относятся и обломки головок птиц с длинными шеями из стоянок Волосово (Го-родцов, 1923. С. 367. Рис.73), Шагара II (Фролов и др., 1976. С. 94) и Языково I (хранится в фондах ТГОМ). Нами для изучения привлекались лишь материалы http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.264.60-74

Верхневолжской экспедиции ИА РАН с памятников Ивановской и Ярославской областей.

Всего из раскопок Верхневолжской экспедиции ИА РАН происходят девять рукоятей: семь – с Сахтыша II (3 из «кладов» и 4 из культурного слоя), одна – из «клада» Ивановского III, одна – из разрушенного торфоразработками культурного слоя Ивановского VII. Стержней известно более полусотни.

Стержни и рукояти не рассматривались в связи друг с другом, поскольку не находились вместе. И лишь в 1979 г. на стоянке Сахтыш II во время раскопок Д. А. Крайновым своеобразного «святилища» волосовской культуры впервые было найдено орудие, состоящее из обломанной нижней части рукояти и рогового стержня в комплексе, соединенными в единое целое (рис. 1: 5 ). Оно было обнаружено рядом со «святилищем» в ритуальном «кладе» ( Костылёва, Уткин , 2010. С. 35, 97. Рис. 33. Табл. 4). В пятне алой охры под развалом сосуда находились кремневые и костяные орудия и упомянутый артефакт. Он состоял из сломанной на изгибе рукояти, от которой сохранилась лишь нижняя часть с желобком, куда был помещен роговой стержень-вставка. Длина сохранившейся части рукояти – 13 см, длина вставки – немногим более 10 см. На ее нерабочем конце примерно в 1 см от слома сделаны две зарубки для крепления. Эта находка интерпретировалась Д. А. Крайновым как «фаллический предмет», связанный с культом медведя ( Крайнов , 1982. С. 84; 1988. С. 43; Ошибкина и др. , 1992. С. 101–104). Такая трактовка подобных артефактов нашла признание и у ряда других исследователей ( Уткин, Костылёва , 1998. С. 111–114).

Второе орудие в комплекте (рукоять и найденная рядом с ней вставка) происходит из волосовского «клада» со стоянки Ивановское III, 1981 г. ( Уткин, Костылёва , 2020. С. 50. Рис. 3: 6 ). Примечательно, что рукоять орудия была сделана из дерева (рис. 1: 1 ).

Орудие в сборе (рукоять со стержнем) из «клада» 1979 г. (№ 11) Сахтыша II (рис. 1: 5 ) в начале этого столетия по нашей просьбе было изучено заведующей экспериментально-трасологической лабораторией ИИМК РАН проф. Г. Ф. Ко-робковой1, которая устно высказала мнение, что оно «может быть ретушером»2.

С целью выяснения практического использования и назначения подобных предметов авторами был проведен трасологический анализ 52 стержней-вставок, происходящих со стоянок Сахтыш I, II, IIа (Ивановская обл.) и 5 рукоятей со стоянок Ивановское III и VII (Ярославская обл.) (по 1 экз.) и Сахтыш II (3 экз.). Еще одна рукоять из Сахтыша II, «клад» 1985 г. (№ 10) (рис. 1: 7 ) сильно обгорела и оказалась непригодна для трасологического анализа.

Поверхность рукоятей и стерженьков-вставок изучалась при помощи бинокулярного микроскопа МБС-9 с увеличением от 4,8 до 119 крат. Фотофиксация выявленных следов изготовления и использования изделий осуществлялась при

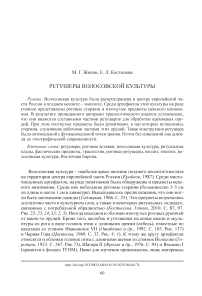

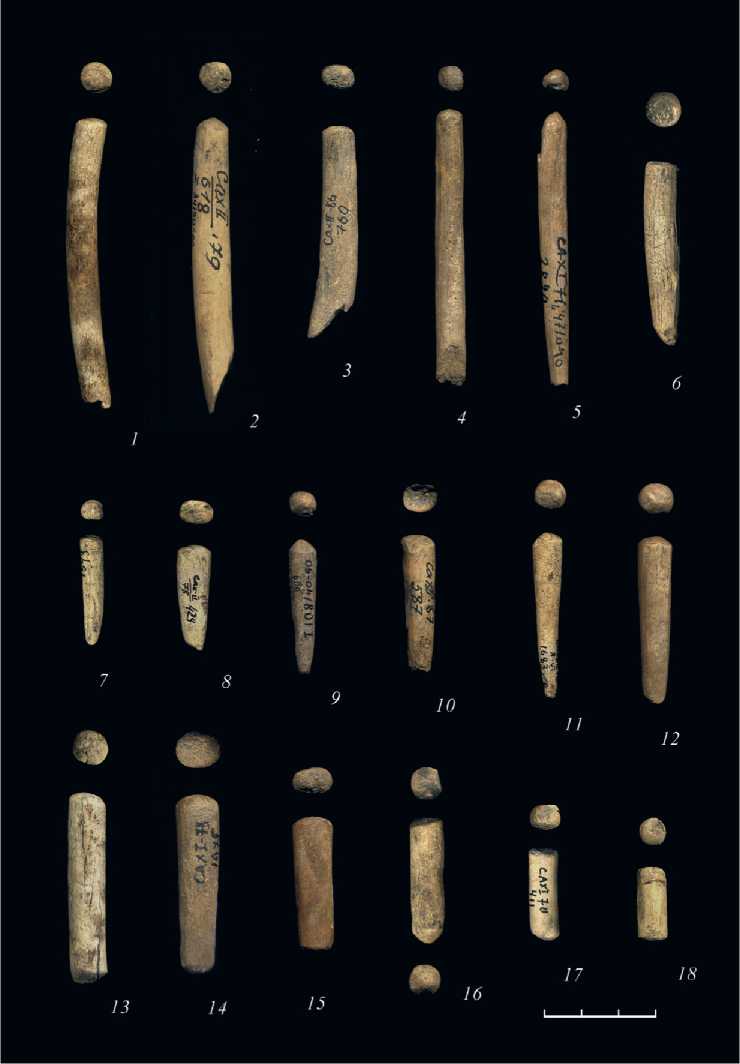

Рис. 1. Изогнутые рукоятки и вставки ретушеров

1–3 – Ивановское III, «клад» (по: Уткин, Костылёва , 2020. C. 50. Рис. 3: 1, 3, 6 ); 4 – Ивановское VII (по: Жилин и др ., 2002. С. 221. Рис. 98: 4 ); 5, 6, 10, 11 – Сахтыш II, 1979 г., «клад» 11 (по: Костылёва, Уткин , 1998. С. 114. Рис. 3: 2 ; Крайнов , 1988. С. 40. Рис. 2: 4 ; Костылёва, Уткин , 2010. С. 97. Рис. 33: 2, 3, 6 ); 7 – Сахтыш II, 1985 г., «клад» 10 (по: Уткин, Костылёва , 1998. С. 114. Рис. 3: 1 ); 8, 9 – Сахтыш II, 1984 г., «клад» 2 (по: Костылёва, Уткин , 2010. С. 87. Рис. 23: 23, 24 ); 12 – ретушер и способ работы им (по: Елинек , 1982. С. 172. Рис. 250)

помощи камеры-окуляра DCM-800. В ручном режиме делалась серия последовательных фотоснимков, которые потом объединялись при помощи лицензионной программы Helikon Focus 6. Результаты трасологического анализа проверялись в ходе экспериментов по изготовлению различных реплик кремневых орудий.

Две из изученных рукоятей происходят из «кладов» (Сахтыш II – 1 экз., Ивановское III – 1 экз.), три из культурного слоя (Сахтыш II), одна – случайная находка из разрушенного культурного слоя (Ивановское VII).

Рукояти (рис. 1: 1, 4, 7 ; 3–5) изогнуты под углом около 80–120°. Один конец массивный, на выпуклой стороне от массивного конца орудия до начала изгиба идет желобок глубиной 2–5 мм для крепления стержня. У трех на конце имеется небольшое утолщение («головка»). Этот конец можно назвать рабочим. Противоположный конец, оформленный в виде лопаточки или головки водоплавающей птицы, можно считать тыльным. 5 из 6 рукоятей сделаны из рога, 1 – из дерева. Для изготовления рукояти выбирался участок рога лося, где от лопаты отходил отросток.

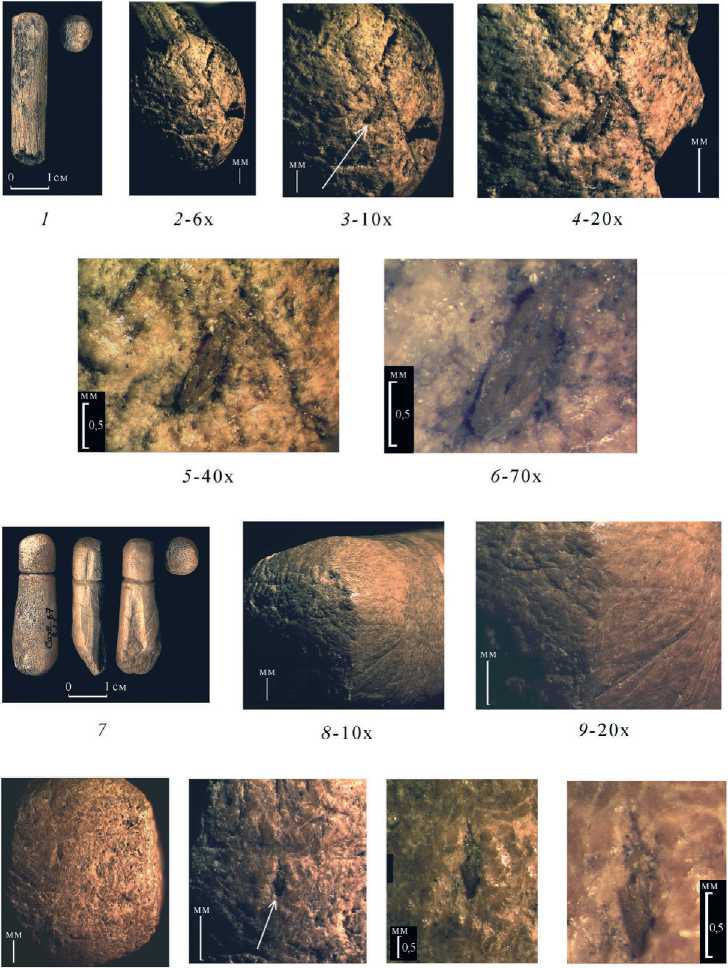

Рукоять из культурного слоя Сахтыша II, рабочий конец без утолщения, сделан из отростка рога, тыльный конец в виде лопаточки треугольного сечения вырезан из края лопаты (рис. 2: 1 ). Поверхность обработана продольным строганием. Судя по длинным широким срезам (рис. 2: 1б, в ), рог был предварительно размягчен. Тыльная часть (лопаточка) после чистового строгания тщательно отшлифована мелкозернистым абразивом. В желобке видны следы продольного резания резцом в виде глубоких борозд. Выступающие ребра между ними сглажены от давления роговой вставки при работе, дно борозд четко очерчено (рис. 2: 2 ). Один край рабочего конца сколот (рис. 2: 1а, б ). На другом крае хорошо заметны четко очерченные глубокие борозды длиной до 7 мм, идущие от желобка на вогнутую поверхность рукояти под острыми углами к ее оси (рис. 2: 3 ). Это типичные следы ретушера, оставленные острыми кромками кремневых изделий, когда ретушер срывался или проскальзывал вдоль обрабатываемого края. Такие следы на рукояти говорят об очень незначительном выступании вставки относительно конца рукояти и движении ретушера вперед и вниз. Именно такое положение орудия в момент работы (рис. 1: 12 ) проиллюстрировано в атласе Я. Елинека ( Елинек , 1982. С. 172. Рис. 250), только на этом рисунке вставка значительно выступает за пределы рукояти. Вероятно, в нашем случае длина вставки сильно уменьшилась в результате работы и подправок. Поверхность эродирована, заполировка от руки не различима.

Еще две рукояти из культурного слоя Сахтыша II, представлены обломками тыльных частей, оформленных в виде лопаточки. Поверхность одной продольно выстругана, шлифована мелкозернистым абразивом, после чего тонким кремневым ножом нанесены с двух сторон поперечные нарезки. Под микроскопом видна заполировка от руки и мелкие хаотичные царапины. На вогнутой стороне другой рукояти по краям ножом сделаны глубокие косые нарезки. Следы те же.

Рабочая часть рукояти со стоянки Ивановское VII сделана из отростка рога лося. Тыльная часть из края лопаты оформлена в виде головы лебедя, выполненной в технике объемного резания (рис. 1: 4 ; 4: 1 ). Детали головы лебедя проработаны резцом. После чего поверхность выровнена чистовым строганием, скоблением и шлифовкой мелкозернистым абразивом. Внешняя часть рабочего

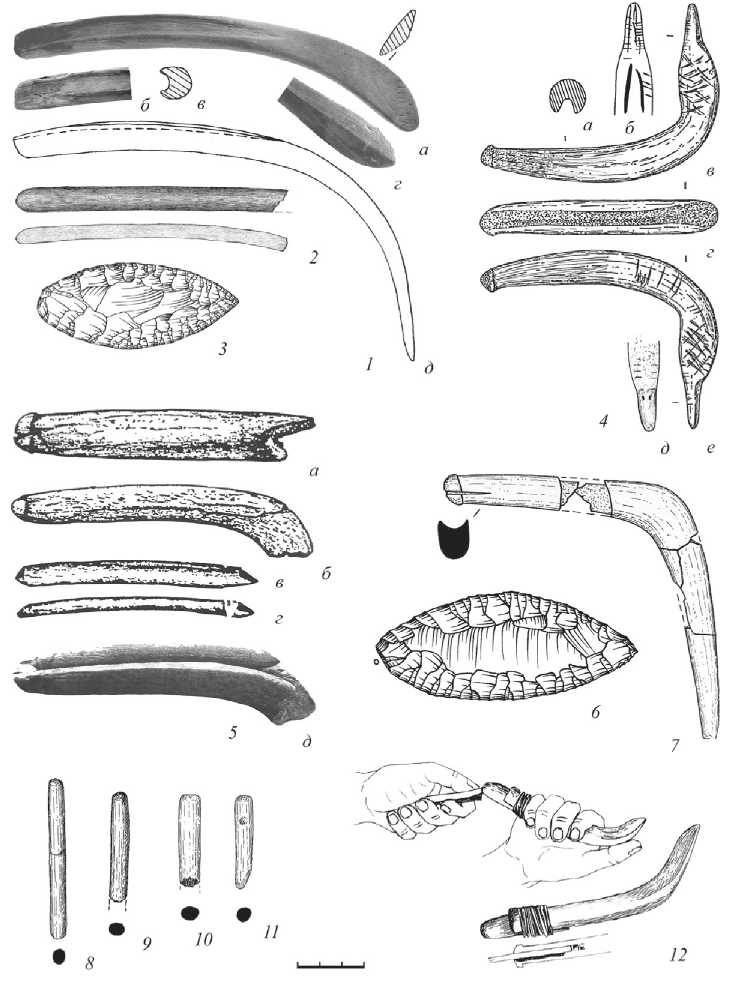

Рис. 2. Сахтыш II. Изогнутая роговая рукоятка ретушера

1 – общий вид; 2 – сглаженные следы резца в желобе; 3 – следы ретушера на конце конца продольно снята резцом на глубину до 1 мм, на поверхности хорошо видны глубокие четко очерченные борозды (рис. 3: 1в, 2). В результате на конце оформилось утолщение («головка») для фиксации обмотки. Желобок для стержня-вставки продольно вырезан резцом. Остальная поверхность в разной степени заполирована, наиболее интенсивно на внутренней стороне изгиба. Здесь видны различные хаотические царапины и мелкие борозды – следы от руки (рис. 3: 3–5). У рабочего конца – только легкая заполировка на краях желобка и выступах между бороздами от резца. На торце рабочего конца заметны вмятины и риски от обрабатываемого твердого материала (рис. 3: 1а-б, 2). Изделие использовалось продолжительное время в качестве рукояти ретушера. Преобладающим было движение вперед, при этом конец вставки выступал достаточно далеко, контакты рукояти с обрабатываемым кремнем были эпизодическими.

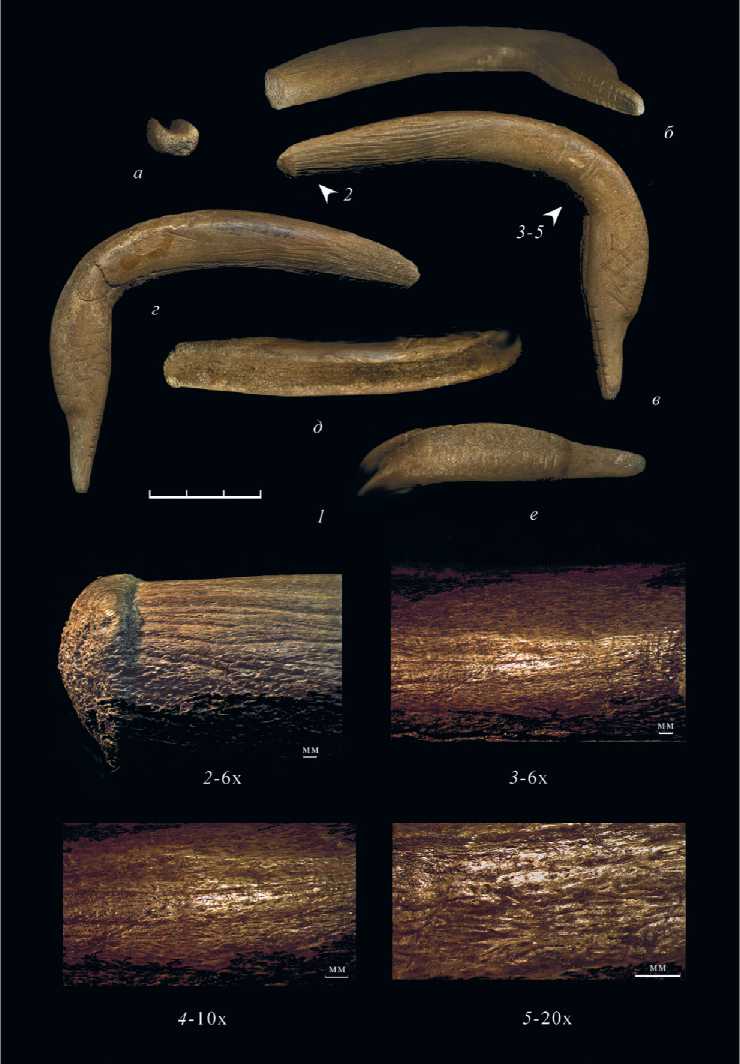

Деревянная рукоять из волосовского «клада» стоянки Ивановское III, в котором был также найден и роговой длинный стержень-вставка, сохранилась целиком. Рабочий конец без утолщения, тыльная часть в виде лопаточки (рис. 1: 1 ; 4: 1 ). Поверхность тщательно продольно выстругана, на плоской стороне лопаточки проскоблены косые полосы, а навстречу им ножом нанесены два ряда нарезок (рис. 4: 1д ). Рабочий конец смят, на нем видны выбоины и поперечные борозды, оставленные краями кремневых орудий (рис. 4: 1г ). Желобок тщательно продольно вырезан (рис. 4: в ). Выступы между бороздами от резца ближе к концу желобка сглажены от давления вставки при работе (рис. 4: 2 ). У тыльного конца они четко очерчены (рис. 4: 3 ). Края желобка ближе к рабочему концу плоско выломаны от сильного нажима (рис. 4: 1в ), вероятно, при закреплении вставки. На краях желобка яркая заполировка, кромка края скруглена и сглажена (рис. 4: 2 ). В пределах заполировки на кромке тонкие поперечные царапины (рис. 4: 4 ) – следы обмотки с усилием при закреплении вставки, а также тонкие продольные царапины от скольжения обмотки при работе. На внутренней стороне, особенно в изгибе, видна яркая заполи-ровка и хаотичные мелкие царапины от руки (рис. 4: 5 ). В том же «кладе» был и роговой уплощенный стержень-вставка длиной около 11 см, видимо, от этой рукояти (рис. 1: 2 ). Интересно отметить, что длина стержня немного больше длины желобка.

Изучено 52 стержня , сделанных из рога лося. Длина большей части 3–8 см, диаметр 0,7–1,0 см, 13 уплощены (рис. 5). Примечательно, что стержни из «кладов» из Ивановского III и Сахтыша II (1979 г., № 11), встреченные вместе с рукоятями, были около 10–11 см длиной и 1 см шириной, что в целом соответствует длине и ширине желобка в рукоятях из этих «кладов» (рис. 1: 1, 2, 5 ). Большинство стержней цилиндрической формы, у трех тыльный конец приближается к коническому (рис. 5: 5–7 ). 14 вставок в виде удлиненного конуса (рис. 5: 8–12 ), вероятно, являются остатками подобных стержней.

Для изготовления стержней-вставок из рога лося вырезалась пластина, длиной и шириной примерно соответствующая будущей вставке. На некоторых сохранились участки внешней поверхности рога, на других – остатки губчатой массы внутренней части рога. У большинства вставок первоначальная поверхность пластины-заготовки полностью снята последующей обработкой строганием (19 экз.) или скоблением (24 экз.) вдоль стержня и с небольшими отклонениями. После

Рис. 3. Ивановское III. Изогнутая роговая рукоятка ретушера 1 – общий вид; 2 – следы резца у рабочего конца; 3–5 – следы от руки в изгибе

Рис. 4. Ивановское III. Изогнутая деревянная рукоятка ретушера

1 – общий вид; 2 – сглаженные следы резца в желобе у рабочего конца; 3 – следы резца в тыльной части желоба; 4 – следы обмотки на краю желоба; 5 – следы от руки на ребре в изгибе

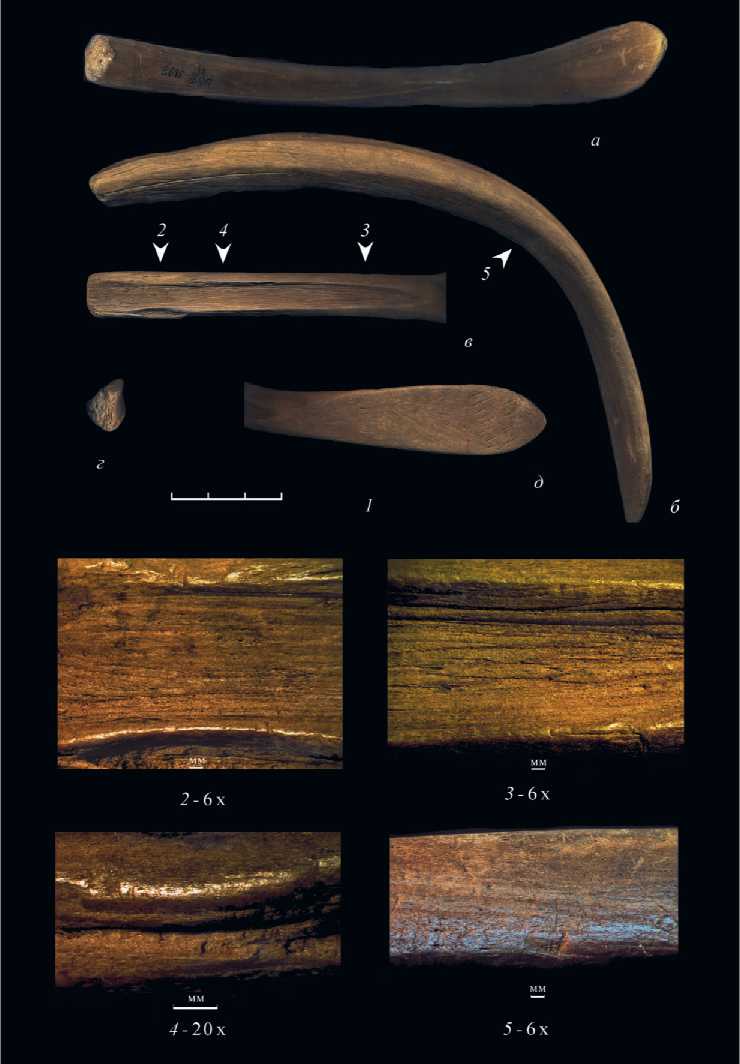

Рис. 5. Роговые стержни-вставки ретушеров

1–4, 8–10, 15 – Сахтыш II; 5–7, 12, 14, 17 – Сахтыш I; 11, 13, 16, 18 – Сахтыш IIа этого поверхность 9 стержней выровнена шлифовкой при помощи мелкозернистого абразива. Рабочий конец первоначально оформлялся в виде низкого усеченного конуса (рис. 5: 16) при помощи шлифовки, реже срезами от краев к центру. По мере износа он становился уплощенным (рис. 5: 1, 3–4, 8, 10, 12–15, 18) или совсем плоским, часто скошенным (рис. 5: 6, 7, 16, 17). Последующая подправка вновь придавала рабочему концу стержня форму усеченного конуса, на поверхности которого иногда заметны глубокие выбоины от работы, не снятые шлифовкой (рис. 5: 5, 9). В результате износа и подправок стержень постоянно укорачивался. Отдельные вставки от первоначальных 10 см сохранили только 2 см длины (рис. 6: 18).

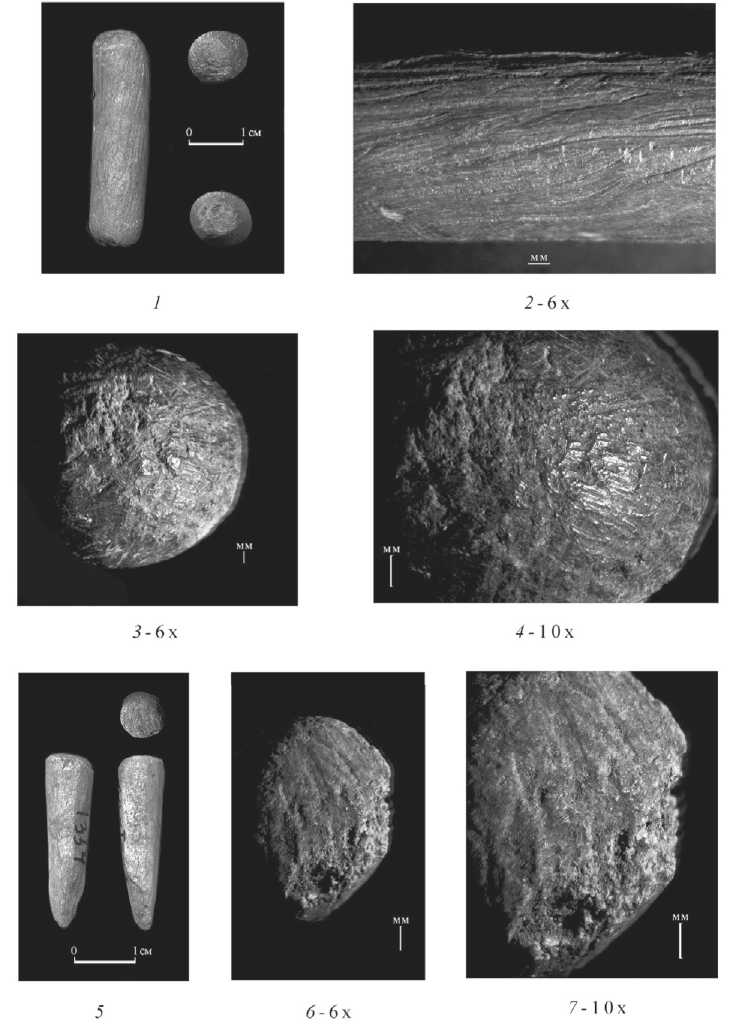

На нескольких стержнях тонким кремневым лезвием прорезаны кольцевые канавки (рис. 5: 18 ; 6: 7 ). Один стержень обломан по кольцевой канавке. Следов износа в канавках не обнаружено.

На рабочих концах стержней-вставок выявлены следы работы двух типов. Для первого характерны глубокие выбоины, риски и борозды, идущие от середины рабочего конца в разных направлениях (рис. 6; 7: 1–4 ). Эти борозды часто пересекаются, края их четко очерчены. Концы сильно сработанных вставок уплощены, кромки местами стерты, борозды переходят с конца на края стержня (рис. 6: 8, 9 ). Иногда присутствуют мелкие плоские фасетки, идущие от конца вдоль краев вставки. Концы некоторых стержней сломаны наискось от очень сильного нажима. На рабочих концах двух вставок со следами первого типа обнаружены мельчайшие кремневые чешуйки, глубоко вдавленные в массу рога (рис. 6). Этими ретушерами осуществлялся нажим с большим усилием, орудие двигалось, главным образом, вперед и лишь немного вбок на заключительном этапе. Основным был отжим, а не отрыв чешуек кремня от обрабатываемого лезвия. Такой способ работы наиболее эффективен при обработке пологой двусторонней ретушью наконечников копий и стрел, представленных в большом количестве на стоянках и в «кладах» волосовской культуры, в том числе и в «кладах» с ретушерами (рис. 1: 3, 6 ).

Следы работы второго типа отличаются от первого направлением борозд, которые идут не радиально от центра рабочей поверхности ретушера к краям, а от одного края к противоположному (рис. 7: 6, 7 ), иногда пересекая всю поверхность рабочего конца. Питтинг в этом случае отчетливо выражен ближе к одному краю и практически не выражен на противоположном крае. Этими ретушерами осуществлялся, главным образом, отрыв чешуек с нажимом с тонкого края кремневого орудия. Основным было движение вбок (рис. 1: 12 ), как на иллюстрации из атласа Я. Елинека ( Елинек , 1982. С. 172. Рис. 250). Такой способ работы наиболее эффективен при обработке лезвий различных орудий волосовской культуры и подправке тонкой отжимной ретушью краев крупных наконечников и ножей, которые характерны для волосовских «кладов», в том числе и с ретушерами ( Костылёва, Уткин , 2010. С. 87, 97. Рис. 23; 33).

На большей части изученных вставок ретушеров представлены следы работы первого типа. Из 52 стержней 36 с одним рабочим концом, только 6 из них со следами второго типа. У 16 стержней сработаны оба конца, эти вставки по мере износа переворачивались, в результате чего тыльный конец становился рабочим. На 14 из них следы первого типа на обоих концах, у одного на обоих

70-lOx 7/-20х 72-40х 13-Л0х

Рис. 6. Сахтыш II. Роговые стержни-вставки ретушеров

1, 7 – общий вид; 2–6, 8–13 – следы работы. Стрелкой показана застрявшая кремневая чешуйка

Рис. 7. Роговые стержни-вставки ретушеров из Сахтыша II ( 1–4 ) и Сахтыша I ( 5–7 )

1, 5 – общий вид; 2 – следы резца на боковом крае; 3, 4, 6, 7 – следы работы концах следы второго типа, и у последнего на одном конце следы первого типа, на другом – второго.

На основании следов использования, как на стержнях, так и на рукоятях, можно сделать вывод, что это были ретушеры-отжимники. Рукояти были рассчитаны на сменные стержни-вставки достаточно стандартных размеров, закреплявшиеся в пазу при помощи плотной обмотки. По мере износа и подправок длина стержня уменьшалась, и когда он становился слишком коротким, то заменялся новым.

Относительная редкость находок рукоятей при большом количестве стерженьков позволяет предположить, что большая часть первых изготовлялась из дерева, подобно найденной в «кладе» на стоянке Ивановское III. Однако на большинстве памятников они не сохранились в силу условий, не способствующих консервации дерева. Возможно, такое соотношение могло быть связано и с тем, что рукояти служили дольше сменных стерженьков-вставок.

Судя по расположению заполировок и линейных следов, изогнутая часть рукоятей предназначалась для упора ладони. Наличие утолщения («головки») на конце у ряда рукоятей является конструктивным элементом, не позволявшим обмотке спадать с узкого конца. Отсутствие такого утолщения у рукоятей из культурного слоя Сахтыша II (рис. 3: 1 ) и из «клада» Ивановского III (рис. 5: 1 ), говорит о том, что этот элемент не был обязательным.

Подводя итог, отметим, что ретушеры представленной конструкции предназначались для обработки кремневых орудий крупной пологой отжимной ретушью, характерной для волосовской культуры. В «кладах», где встречены ретушеры, представлены и различные кремневые орудия, прежде всего, наконечники метательного вооружения (рис. 1: 3, 6 ), для обработки которых эти ретушеры и применялись. Отсутствие следов иного использования на изученных нами артефактах позволяет уверенно говорить об их функциональном назначении в качестве ретушеров-отжимников для обработки кремня.

Это составное орудие оптимально с функциональной точки зрения, чем объясняется бытование таких ретушеров в разных культурах с неолита до этнографической современности ( Елинек , 1982).

Список литературы Ретушеры волосовской культуры

- Гадзяцкая О. С., 1966. Костяные изделия стоянки Сахтыш II // КСИА. Вып. 106. С. 16–26.

- Городцов В. А., 1923. Археология. Т. 1. Каменный период. М.; П.: Госиздат. 397 с.

- Елинек Я., 1982. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага: Артия. 560 с.

- Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья: По материалам стоянки Ивановское VII. М.: Наука. 245 с.

- Костылева Е. Л., Уткин А. В., 2010. Нео-энеолитические могильники Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья. Планиграфические и хронологические структуры. М.: Таус. 300 с.

- Крайнов Д. А., 1982. Новые исследования стоянки Сахтыш II // КСИА. Вып.169. С. 79–86.

- Крайнов Д. А., 1987. Волосовская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Отв. ред. О. Н. Бадер. М.: Наука. С. 10–27. (Археология СССР.)

- Крайнов Д. А., 1988. О религиозных представлениях племен волосовской культуры // Древности славян и Руси / Отв. ред. Б. А. Тимощук. М.: Наука. С. 38–44.

- Ошибкина С. В., Крайнов Д. А., Зимина М. П., 1992. Искусство каменного века: Лесная зона Восточной Европы. М.: Наука. 136 с.

- Уткин А. В., Костылёва Е. Л., 1998. Волосовские скульптурные модели фаллоса // ТАС. Вып. 3. С. 111–115.

- Уткин А. В., Костылёва Е. Л., 2020. Ритуальный «клад» финального энеолита с Ивановского болота (Ярославская область) // Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 2 (20). Филология. История. Философия. С. 47–57.

- Фролов А. С., Трусов А. В., Сорокин А. Н., 1976. Разведки в Мещере // АО 1975. М.: Наука. С. 94–95.

- Цветкова И. К., 1969. Украшения и скульптура из неолитического поселения Черная Гора // Экспедиции Государственного исторического музея. М.: ГИМ. С. 25–38.