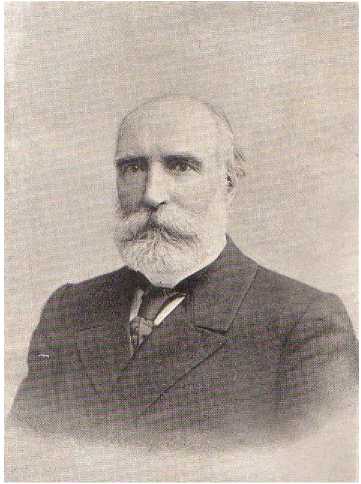

Ревизор учебного комитета Петр Иванович Нечаев: портрет в воспоминаниях современников

Автор: Широков П.Ф.

Журнал: Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии @herald-historical-society

Рубрика: Историческая теология

Статья в выпуске: 2 (18), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу деятельности Петра Ивановича Нечаева в годы служения в Учебном комитете при Св. Синоде (1888-1905). В настоящее время внимание исследователей, которые занимаются изучением истории Русской Православной Церкви синодального периода и духовного образования, приковано в большей степени анализу развития региональных духовных семинарий и училищ, а также проблемам высшего богословского образования, в то время как контрольно-ревизионной деятельности Учебного комитета как важному фактору развития духовного образования уделяется мало внимания. Особый интерес представляют личности ревизоров Учебного комитета, которые посредством ревизий обстоятельно знакомились с положением дел в духовно-учебных заведениях и, следовательно, внесли значимый вклад в развитие духовного образования в России. Этим обусловлена актуальность и научная новизна настоящего исследования. При этом в статье представлена попытка не просто охарактеризовать деятельность синодального чиновника посредством изучения материалов официального делопроизводства, но также проведен анализ источников личного происхождения - писем и воспоминаний, которые, несмотря на субъективный характер, являются ценнейшими материалами, дополняющими официальные сведения. Анализ достаточно широкого доступного круга источников позволил представить наиболее объективный взгляд на поставленный в исследовании вопрос.

Св. синод, учебный комитет, ревизии духовно-учебных заведений, п. и. нечаев, архиепископ савва (тихомиров), к. п. победоносцев

Короткий адрес: https://sciup.org/140308413

IDR: 140308413 | УДК: 94(470):929+271.2-732.3+271.2-75 | DOI: 10.47132/2587-8425_2024_2_96

Текст научной статьи Ревизор учебного комитета Петр Иванович Нечаев: портрет в воспоминаниях современников

Аbout the author: Hieromonk Ferapont (Shirokov Pavel Fedorovich)

Сandidate of Theology, Vice Rector for Educational Work, Associate Professor at the Department of Church and Historical Disciplines at the Vologda Theological Seminary, doctoral student at the General Church Postgraduate and Doctoral Studies named after Saint Cyril and Saint Methodius.

* Photos are taken from open sources.

На сегодняшний день особое внимание исследователей обращено к теме духовного образования. Как церковные, так и светские историки, используя богатый архивный материал, исследуют состояние региональных духовных школ, а также

П. И. Нечаев

историю центрального органа управления духовно-учебными заведениями. При этом ревизионной деятельности Учебного комитета, а также личностям отдельных ревизоров, которые внести существенный вклад в развитие духовного образования, внимание уделяется крайне мало1. В настоящей статье представлен анализ периода служения в Учебном комитете одного из членов-ревизоров конца XIX — начала ХХ вв. — Петра Ивановича Нечаева.

При реформе духовного образования 1867 г. и введении в действие нового устава духовных семинарий и училищ в рамках постепенного проведения реформы было необходимо наиболее оперативное утверждение положений реформы на местах. Для этого, согласно положению об Учебном комитете, с самого начала реформы в состав последнего были введены члены-ревизоры, которые должны были проводить обстоятельные ревизии духовно-учебных заведений. Цель ревизии заключалась во всестороннем и комплексном ознакомлении с положением дел в духовных школах, что являлось важным не только для семинарии, подлежащей ревизии, но и для остальных духовно-учебных заведений, так как по итогам ревизии составлялись печатные отчеты, которые рассылались по всем духовным школам для устранения недостатков, а также разрешения имеющихся недоумений2. По мнению ревизора С. В. Керского, печатные отчеты должны были иметь наибольшее влияние на молодых преподавателей, для которых, при их неопытности в педагогическом деле, было бы полезным знать, как ведется преподавание предметов их специальности в других семинариях3.

По итогам ревизии часто следовали перемены в личном составе административных лиц и преподавателей духовных школ. Во всеподданейшем отчете за 1869 г. обер-прокурор Д. А. Толстой писал: «Бдительно следя, посредством ревизий, за преуспеянием преобразованных духовно-учебных заведений, Учебный комитет не оставлял без внимания никаких недостатков или опущений, изыскивал способы к достижению ими целей реформы и своевременно представлял свои заключения о нужных мероприятиях, которые, по утверждении их Святейшим Синодом, были приводимы в исполнение»4.

Труд ревизора являлся в значительной степени непростым. Четкой периодичности посещения семинарий не было: в одни духовные школы ревизоры приезжали с периодичностью раз в три года, в другие — с большим перерывом, тем не менее «они стали настолько частыми, что временами даже посвященным было не ясно, кто же настоящий глава учебного заведения: ректор или ревизор»5, — отмечает историк С. В. Римский. По завершении ревизии и прибытии в столицу ревизор составлял подробный письменный отчет, который предоставлял обер-прокурору для ознакомления. Последний, в свою очередь, при изучении материалов ревизий оставлял свои пометки в отчете, после чего он направлялся в Учебный комитет для обсуждения и подготовки соответствующих циркуляров и разъяснений по духовно-учебному ведомству. В связи с тем, что преобразование духовных школ на начальном этапе потребовало большого внимания со стороны центрального управления духовными школами, в 1871 г. было принято решение об увеличении числа ревизоров до пяти. В первый состав ревизоров вошли обер-секретарь Св. Синода И. А. Ненарокомов, начальник отделения Канцелярии обер-прокурора Св. Синода С. В. Керский и педагог С. И. Лебедев6. Обязательными критериями для ревизоров были высшее богословское образование, опыт службы в духовно-учебном ведомстве и способность проводить «серьезные ревизии, а “не фиктивные, какие были академические ревизии”»7.

С 1888 г. в числе ревизоров Учебного комитета был Петр Иванович Нечаев. Он родился в 1842 г. в Смоленской губернии. Будущий ревизор происходил из духовного сословия, в связи с чем имел типичное для своего социального статуса образование: по окончании духовного училища в Вязьме поступил в Смоленскую духовную семинарию, которую окончил с большим успехом, о чем свидетельствует тот факт, что он был направлен казенным стипендиатом для получения высшего богословского образования в столичную Духовную Академию. В 1867 г., завершив учебу в Академии, П. И. Нечаев был определен библиотекарем в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, где также являлся преподавателем всеобщей церковной истории и членом педагогического собрания правления духовной семинарии. В 1869 г. получил степень магистра, а в 1870 г. правлением духовной школы был избран инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии и по собственному желанию стал преподавателем истории Русской Православной Церкви. В 1871 г. за усердную деятельность получил благословение Св. Синода, и в том же году был пожалован орденом св. Анны III степени. С 1872 г. становится преподавателем практического руководства для пастырей в столичной духовной семинарии, с 1876 г. — коллежский советник. В 1880 г. был удостоен ордена св. Станислава II степени «за отлично усердную и ревностную службу»8 и в том же году удостоен чина статского советника. В 1884 г. был награжден орденом св. Анны II степени. В период отсутствия ректора Санкт-Петербургской семинарии архимандрита Хрисанфа (Ре-тивцева) и протоиерея Василия Княжинского П. И. Нечаев как инспектор занимал должность исполняющего обязанности ректора.

За годы службы в столичной духовной семинарии неоднократно удостаивался положительных отзывов ревизоров Учебного комитета: в 1878 г. его труды как инспектора высоко оценил ревизор С. В. Керский9; в 1882 г. И. К. Зинченко в ходе ревизии Санкт-Петербургской семинарии отметил, что инспектор П. И. Нечаев «высоко отличен» как инспектор, но, прежде всего, как преподаватель практического руко-водства10. В данном отношении П. И. Нечаев действительно оставил существенный след: после реформы духовного образования 1884 г., когда был введен новый предмет «Практическое руководство для пастырей», П. И. Нечаев подготовил учебную программу по данной дисциплине, а затем и учебное пособие «Учебник по практическому руководству для пастырей» и труд «Практическое руководство для священнослужителей, или систематическое изложение полного круга их обязанностей и прав» (1884 г.), за который был удостоен Макарьевской премии. Кроме этого, П. И. Нечаев занимался составлением трудов по церковному законоведению, в связи с чем в годы службы в Учебном комитете он, кроме ревизорских дел, занимался также рассмотрением книг по церковному праву, поступавших для рецензирования на предмет дальнейшего использования в духовных школах, а также на соискание премии памяти митрополита Московского Макария11.

2 октября 1888 г. указом Св. Синода П. И. Нечаев был определен ревизором Учебного комитета, и оставил службу в семинарии, так как, согласно положению об Учебном комитете, ревизор не мог занимать никаких должностей кроме службы в Коми-тете12. В 1889 г. получил чин действительного статского советника. За годы службы в Комитете за усердную службу и выслугу лет неоднократно был отмечен наградами: орденом св. Владимира III степени (1893 г.), орденом св. Станислава I степени (1896 г.), орденом св. Анны I степени (1901 г.)13.

За 17 лет ревизорской службы П. И. Нечаев ознакомился лично почти со всеми духовными семинариями и училищами России, прежде всего, европейской части, куда был направляем обер-прокурором К. П. Победоносцевым, и знал не только положение учебного и воспитательного дела, но и личный состав преподавателей и служащих лиц. Необходимо отметить, что период службы в Комитете П. И. Нечаева совпал с наиболее напряженным временем, когда в духовных школах сначала локально, а в начале ХХ в. повсеместно вспыхивали волны протестных движений. П. И. Нечаеву вместе с другими ревизорами приходилось досконально изучать все обстоятельства волнений среди учащихся той или иной духовной школы, выносить вердикты относительно благонадежности начальствующих лиц и преподавателей духовных семинарий и училищ14. Отчеты о ревизиях, составленные П. И. Нечаевым, а также его доклады о ревизиях содержат подробный материал, полноценно характеризующий как состояние отдельной духовной школы, так и всего духовного образования.

Однако сведения из формулярного списка и официальных документов не дают полной характеристики личности. В виду этого в рамках настоящего исследования мы опирались также на материалы из источников личного происхождения, в которых приводятся воспоминания о П. И. Нечаеве. Характерные воспоминания о П. И. Нечаеве оставил архиепископ Тверской Савва (Тихомиров)15. В 1888 г. П. И. Нечаев был направлен на ревизию духовно- учебных заведений Тверской епархии. Для ревизора данная ревизия стала первой в его службе в Учебном комитете, и итоги ревизии, по мнению епархиального архиерея, оставили «недобрую память»16.

П. И. Нечаев в ходе обстоятельной ревизии обнаружил многочисленные недочеты в духовной семинарии17. В период пребывания в Твери ревизор не высказывал недовольства по положению дел, что было типичным для П. И. Нечаева. Однако по возращении в столицу в своем отчете ревизор представил положение дел в неудовлетворительном ключе. Член Учебного комитета протоиерей Иоанн Образцов писал архиепископу Савве: «Ч то-то наш ревизор нашел в вашей семинарии и моей родной? Нечаев — ревизор новый, но человек умный и добрый. Я уверен, что ревизия его будет иметь последствия для семинарии только добрые»18. В 1889 г. о. Иоанн вновь писал владыке Савве: «Нечаев подал отчет о вашей семинарии. Константин Петрович немало наделал на отчете отметок и о. председателю, между прочим, выразился так: “вот у них юбилей, просят наград, а как награждать таких? Преподаватели еще туда-сюда, а ректор? О нем нужно еще подумать: следует ли такому быть во главе семинарии”… Нечаев говорил мне, что еще смягчил много правду, — кое о чем нужно бы выразиться посильнее, да людей жалко»19. Виновником всех неу-стройств ревизор видел ректора семинарии протоиерея Петра Соколова, которого однако не требовал заменить, а считал целесообразным предъявить ему предписания по исправлению ситуации. При этом окончательное решение по дальнейшей службе ректора должен был вынести архиепископ Савва.

Владыка Савва выразил несогласие с мнением ревизора о положении дел в семинарии, а также выступил в защиту ректора, отметив, что ревизор в своем отчете вынес предложения, которые несовместимы с реальностью20. В 1891 г. архиепископ Савва направил письмо обер-прокурору, в котором писал: «Мне очень жаль, что Вы так сильно предубеждены против нынешнего Ректора, без сомнения вследствие невыгодного о нем отзыва г. Нечаева, производившего в 1888 году далеко небеспристрастно ревизию Тверской семинарии. — Слышу я притом, что Вы негодуете и на меня за поддержку ректора; но на это я должен сказать, что если бы Св. Синод… удалил Ректора от должности, я не осмелился бы протестовать против сего. Но когда Св. Синоду угодно было потребовать от меня о Ректоре отзыв и заключение, я погрешил бы против своей совести, если бы сделал о нем иной отзыв, какой мною дан в донесении Св. Синоду от 9 февраля 1890 г.»21

Протоиерей Евгений Соловьев22 в письме архиепископу Савве отмечал, что Уфимский директор народных училищ, выпускник Тверской семинарии в беседе с обер-прокурором удостоверился, что последний полностью поддерживал мнение П. И. Нечаева о положении дел в Тверской семинарии, отмечая: «Люблю и уважаю я Преосвящен-нейшего Савву, но напрасно он защищает и оправдывает ректора, бросая неприятную тень на ревизию Нечаева; надобно-бы многое сделать по отношению к Тверской семинарии, но жалко огорчить Преосвященного. Нечаев исполнил свое дело с умением и весьма добросовестно». Сам протоиерей Евгений в письме архиепископу Савве указывал, что являлся однокурсником П. И. Нечаева по Духовной Академии и характеризовал его самым нелицеприятным образом: «Начальство, мне думается, обмануть ловкому человеку ничего не стоит. Я полутоварищ Нечаева и знаю его… он посредством надувательств попал из грязи в князи»23.

Положительную характеристику П. И. Нечаеву в своих воспоминаниях дал помощник инспектора Вологодской духовной семинарии Н. А. Ильинский, который был свидетелем двух ревизий Вологодской семинарии, производимых П. И. Нечаевым, причем обе ревизии были обусловлены особыми обстоятельствами в духовной школе. В 1894 г. П. И. Нечаев был командирован в Вологодскую семинарию для изучения конфликта, который возник между епископом Вологодским Антонием (Фло-ренсовым) и семинарской корпорацией24. Н. А. Ильинский в воспоминаниях пишет: «Он (Нечаев. — иером. Ф. ) приехал к нам после большой перемены, в тот момент, когда преподаватели стали расходиться на уроки. Мы, помощники инспекции, стояли в это время в коридоре около учительской. Когда ректор, при представлении нас, назвал мою фамилию, ревизор, посмотрев на меня внимательно, спросил: “Как же вы служите, не получая жалованья?”25 На это ректор26 сказал, что жалованье мне пока выдается. “Да, конечно, так и должно быть”, — заметил Нечаев и с этими словами вошел в учительскую. Пробыв здесь несколько минут, он взял расписание уроков и в сопровождении ректора пошел по классам»27.

Н. А. Ильинский был приглашен ревизором для беседы о сложившейся конфликтной ситуации. «Нечаев, когда я вошел к нему, пил чай. Поблагодарив меня за доставленные ему манифесты, он предложил мне разделить с ним чайную компанию. Я сел. Ревизор положил на стол мешочек с сахаром и извинился, что у него нет сахарницы. “Этот мешочек, — сказал Петр Иванович, — сопровождает меня при всех моих путешествиях”. Я выпил стакан чаю и встал, чтобы раскланяться с ревизором, но последний остановил меня и предложил мне снова сесть. Беседа велась о поведении учеников…»28

Во второй раз П. И. Нечаев посетил Вологодскую семинарию с ревизией в 1902 г. в связи с протестными волнениями в духовной школе. Н. А. Ильинский пишет: «Приезд этого чиновника был для нас полною неожиданностью. Нечаев приехал к нам после 20 января, когда воспитанников почти еще не было. Представление ему состоялось в Правлении семинарии, куда приглашены были особой повесткой все преподаватели и члены инспекции. После представления состоялось педагогическое собрание, на котором Нечаев знакомился со взглядами преподавателей на происшедшие беспорядки, интересовался, чем Правление руководствовалось, относя учеников к той или иной группе… Следующие дни Нечаев был занят рассмотрением журналов Правления, был у губернатора, жандармского полковника. Какой материал он получил от этих лиц, конечно, никто об этом знать не мог»29. Н. А. Ильинский, описывая ревизия П. И. Нечаева, подчеркивает в своих воспоминаниях, что ревизор отличался особой объективностью: несмотря на то, что епископ Вологодский Алексий (Соболев) пытался всеми способами представить ректора семинарии протоиерея Александра Агрономова виновным в неустройствах в духовной школе, ревизор по замечанию

-

Н. Ильинского «не нашел в действиях ректора оснований к тому, чтобы и со своей стороны очернить его пред центральным управлением и всю вину на происшедшее в семинарии свалить на ректора. Говорили, что Нечаев уезжал и, прощаясь с епископом, был холоден и на попытку Пр[еосвяще]нного узнать, какие он вынес заключения о причинах беспорядков, уклонился от прямого ответа»30.

Выше уже отмечалось, что годы службы в Учебном комитете П. И. Нечаева выпали на чрезвычайно непростой период в жизни духовно- учебных заведений, омраченный протестными волнениями. Во второй половине XIX в. они имели спонтанный характер, и были вызваны как недочетами воспитательного процесса, так и агитацией среди преподавателей. Однако, в конце столетия и, в особенности, в начале ХХ в. протестные движения среди учащихся приобретали стихийный характер, что было связано с революционными брожениями в обществе. В связи с этим, ревизорам Учебного комитета приходилось проводить обстоятельные ревизии в духовных школах, охваченных волнениями. И первостепенной задачей ревизоров было выявление причин волнений, а также установление правильного хода учебного дела. В частности, П. И. Нечаев, посетив в 1897 г. Минскую, Нижегородскую и Черниговскую духовную семинарию, установил наличие упущений воспитательного процесса, а также административного управления, что приводило к распространению протестных идей и беспорядкам в семинариях. Так, в Минской семинарии ревизор установил, что причиной беспорядков была распущенность семинаристов из-за неправильной постановки воспитательного дела — среди воспитателей отсутствовало единство, поэтому не было строгой системы нравственного воздействия. В Нижегородской семинарии П. И. Нечаев обнаружил наличие в библиотеке книг, недопустимых для чтения воспитанниками, содержавших либеральные и антиправительственные идеи. В Черниговской семинарии виной беспорядков, по мнению ревизора, был ректор, который проявлял бестактность и неопытность31. Следствием ревизий становились распоряжения Учебного комитета и определения Св. Синода, в которых определялись меры для стабилизации положения, а также принимались и радикальные меры относительно начальствующих лиц в духовных школах.

В 1895 г. П. И. Нечаеву было определено совершить ревизию Московской Духовной Академии, что само по себе было фактом неординарным, так как ревизии духовных академий совершали назначаемые на это архиереи, а не члены Учебного комитета, что, по замечанию церковного историка Н. Ю. Суховой, оскорбило корпорацию, при этом «непочтительность» ревизора усугубила и без того непростую ситуацию32. Ревизия была вызвана недочетами в управлении Академией в период ректорства архимандрита Антония (Храповицкого). Ревизором были открыты многочисленные недостатки воспитательного процесса, а также экономического характера. Совет Академии представил особое заявление 13 профессоров, которые высказались против замечаний ревизора. «К объяснениям профессоров прислушались мало, но сам факт свидетельствовал о новой эпохе в жизни академии: попытке корпорации заявить духовной власти свое особое мнение»33. Обер-прокурор, от имени которого действовал ревизор, расценил это действие корпорации как саботаж. Указ Синода засвидетельствовал необходимость строгих мер к улучшению учебной дисциплины, что относилось как к учащимися, так и преподавателям.

Службу в Учебном комитете П. И. Нечаев нес вплоть до своей кончины, последовавшей 31 октября 1905 г. В некрологе, напечатанном в Церковных ведомостях, отмечалось: «При устном обсуждении дел в заседаниях, П. И[ванови]ч всегда поражал точным знанием всякого рода распоряжений по делам духовно- учебных заведений, полезны были его опыт и наблюдения над жизнью наших духовных школ»34.

Таким образом, можно отметить, что П. И. Нечаев являлся одним из наиболее авторитетных сотрудников Учебного комитета второй половины XIX — начала ХХ вв., которого отличала объективность в работе и компетентность, приобретенная за годы учебы в духовных школах, а также педагогической и административной деятельности в столичной духовной семинарии. Материалы официального делопроизводства свидетельствуют о том, что П. И. Нечаев не являлся тем чиновником, который хотел быстро покинуть службу в Комитете, а ответственно и усердно нес свое служение в духовно-учебном ведомстве. Отчеты о ревизии духовных школ, составленные П. И. Нечаевым, отражали внимательное отношение ревизора к проблемам духовноучебных заведений и способствовали выявлению проблем на местах, что в свою очередь способствовало правильному и своевременному реагированию со стороны центрального органа управления духовными школами. Источники личного происхождения, как и следовало ожидать, дают неоднозначные представления о нем, однако, в целом, подчеркивают его особое усердие и тщательность при проведении ревизий духовных школ в наиболее непростой период их истории.

Список литературы Ревизор учебного комитета Петр Иванович Нечаев: портрет в воспоминаниях современников

- Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 5250. Оп. 1. Д. 1.

- Извлечение из отчета по Ведомству духовных дел православного исповедания за 1869. СПб., 1870.

- Керский С. В. Отчет о деятельности Екатеринбургского уездного духовного училища / Подготовка текста диак. А. Рункевича, вступ. ст. и коммент. А. В. Мангилёвой // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 3 (15). С. 233–266.

- П. И. Нечаев (некролог) // Прибавление к Церковным ведомостям. 1905. № 48. С. 1932–1933.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 802. Оп. 9. 1883. Д. 36; 1878. Д. 67; 1882. Д. 26; 1892. Д. 12; Ф. 797. Оп. 67. 1 отд. 2 ст. Д. 36; Оп. 71. 1 отд. 2 ст. Д. 36.

- Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни: Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 1–9. Сергиев Посад, 1898–1911.

- Акишин С. Ю. Деятельность Екатеринбургского уездного духовного училища по ревизорским отчетам 1873 и 1876 гг. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2023. № 43. С. 148–200.

- Андроник (Трубачев), игум. Антоний (Флоренсов), еп. Вологодский и Тотемский // Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001. С. 645–646.

- Вытнов В. К. Отчеты о ревизии духовных ученых заведений как исторический источник (на примере Донской епархии) // Христианское чтение. 2020. № 1. С. 210–215.

- Попова О. Д. Материалы ревизий духовно-учебных заведений как исторический источник и их роль в прочтении мемуаров семинаристов // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2018. № 1. С. 7–17.

- Римский С. В. Российская церковь в эпоху Великих реформ. М., 1999. 568 с.

- Суржиков К., диак. Внутренняя структура и личный состав Учебного комитета при Святейшем Синоде (краткий обзор) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 3 (8). С. 371–377.

- Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). М.: ПСТГУ, 2006. 659 с.

- Ферапонт (Широков), иером. Вологодская духовная семинария во второй половине XIX — начале ХХ века. Вологда, 2022. 412 с.

- Ферапонт (Широков), иером. Деятельность С. В. Керского на посту ревизора Учебного комитета // Научные труды Самарской духовной семинарии. 2022. Вып. XI–XII. С. 81–89.

- Ферапонт (Широков), иером. Роль и значение начальствующих лиц духовных школ в противодействии революционным волнениям в семинариях начала ХХ века (на примере Вологодской духовной семинарии) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Екатеринбург, 2020. № 1 (29). С. 151–173.