Революция как мера некомпетентности элит. К столетию Великой Октябрьской социалистической революции

Автор: Никифоров Владимир Викторович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Эффективное управление

Статья в выпуске: 4 (41), 2016 года.

Бесплатный доступ

Революционный способ изменения общественного строя признается естественным. Показано, что во вновь строившемся советском обществе вынужденно использовались технологии социального управления, практиковавшиеся до революции, поскольку так и не были созданы новые - более адекватные социалистическому проекту. Доказывается, что советский проект реализовывался без опоры на развитую теоретическую и практическую разработку новых релевантных социальных технологий. Использование в СССР дореволюционных принципов существования элит было неизбежным, и это привело к воспроизводству у советской элиты основных негативных свойств, главное из которых - неподотчетность обществу.

Великая октябрьская социалистическая революция, власть, выживание, капитал, коррупция, плановое хозяйство, принуждение, распределение, собственность, социальные технологии, социум, справедливость, элита

Короткий адрес: https://sciup.org/140223947

IDR: 140223947 | УДК: 323.396

Текст научной статьи Революция как мера некомпетентности элит. К столетию Великой Октябрьской социалистической революции

Никифоров В.В. Революция как мера некомпетентности элит. К столетию Великой Октябрьской социалистической революции // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 4. – С. 3–11.

Столетие Великой Октябрьской социалистической революции в 2017 году – весомый повод и для российского общества, и для всех жителей планеты еще раз задуматься о смысле этого события мирового масштаба, о тектонических общественных трансформациях, вызванных революцией и произошедших в жизни всех без исключения стран за минувшие сто лет.

В первобытные времена выжить мог лишь социум, индивид выживал только в условиях коллективного существования. Племя, род были первичны по отношению к отдельному человеку. Когда же борьба с природой за выживание перестала быть трудно разрешимой проблемой, когда развитие и освоение многочисленных технологий стабильно обеспечило физическое существование, и появилась специализация деятельности (в том числе связанной с управлением), стал необходим обмен продуктами. В результате появилась частная собственность. Если первобытный человек поневоле, из-за примитивных технологий существовал в условиях справедливости «для всех», то новые технологические достижения вкупе с формирующимися механизмами распределения благ позволили существовать сторонникам «счастья для себя».

Собственность не могла автоматически распределяться равным образом между всеми членами социума. Возникала и накапливалась разница, которая обеспечила расслоение общества по признаку обладания собственностью. Со временем институт собственности трансформировался, развивался. С появлением денег появился капитал. Отдельные состояния стали укрупняться. Действие принципа монополизации справедливо и для финансового капитала, и для власти. Алчность как природная черта человека заставляет хозяина капитала осознанно или неосознанно стремиться к его умножению, и в итоге, на определенном этапе, разбога-

Общество

тевший собственник стремится обладать властью в обществе, чтобы еще более умножать свой капитал. И, если в обществе

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2016

отсутствуют механизмы препятствования разрастанию олигархического влияния на власть, это влияние будет предельно монополизироваться, и тогда рядовым членам общества будет доставаться минимально возможное количество благ, а подавляющая часть этих благ будет присваиваться богатыми, и особенно – сверхбогатыми (подразумевается стоимостной эквивалент благ: единицы предметов роскоши заменяют иногда сотни и даже тысячи функционально тождественных, но на порядки более дешевых массовых, тиражных предметов потребления).

Пока пропорция такого распределения не превысит определенного порога, общество может существовать без глубоких потрясений. Способы контроля этой проблемы развиваются, и взамен талантов советников и интуиции на помощь обладателям власти приходят научные методы.

Чтобы охарактеризовать распределение доходов между разными категориями населения, проводятся социологические опросы, статистические исследования, вычисляются децильные коэффициенты, а также используются многие другие методы. Для иллюстрации можно рассмотреть децильный коэффициент, показывающий разницу между денежными доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных.

Ситуацию в Российской империи можно оценить, опираясь на данные, полученные Г.И. Ханиным. Он определил, что в России в 1904 г. децильный коэффициент был равен 21,2 [10, с. 71]. Для сравнения можно указать, что, по оценкам разных авторов, в СССР к 1980-м годам децильный коэффициент составлял 4–6. В современной же России он, по мнению большинства экспертов, намного больше 15, и, например, согласно [4], в 2011 г. составил 16,1. Для стабильности же общества, по мнению экспертов, децильный коэффициент не должен превышать значения 10.

Если правитель допускает, что величина разрыва превысит допустимый порог, противоречия между социальными группами/классами резко усиливаются, в результате может произойти социальный взрыв, направленный на попытку исправить накопившийся дисбаланс, т.е. революция.

Общество практически никогда не справляется с задачей плавного, эволюционного развития, поэтому накаплива- ющееся рассогласование фактического и объективно необходимого уровней общественного устройства может быть устранено только революционным путем. Поэтому можно утверждать, что революция не является нарушением естественного хода общественного развития, по крайней мере, на определенном историческом отрезке, когда в общественной организации присутствуют следующие существенные факторы: частная собственность; личное лидерство; дифференциация общества на классы; слабое распространение личного альтруизма; широко распространено мнение, что политических и социальных целей можно достичь силой, и что достигнутые результаты можно сохранить таким же способом.

Последний фактор особенно существенен, поскольку относится и к сторонникам построения режима «счастья для избранных» (т.е., «для себя» – для чего устраиваются буржуазные революции), и к тем, кто стремится к справедливости для всех (через социалистические революции).

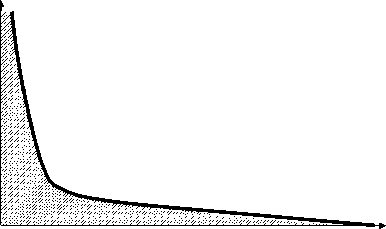

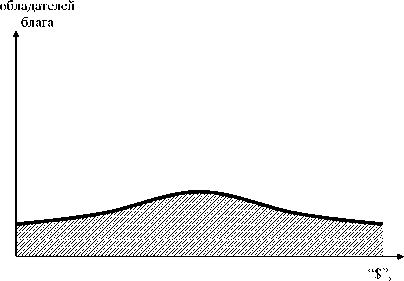

Методологически эти две противостоящие идеологии – частнособственническая и коллективного равенства – отличаются друг от друга только мерой распределения благ среди членов общества. Способ же достижения результата один: принуждение, сила. В первом случае блага в больших количествах достаются немногим, остальным – в разы меньше (рис. 1). Сторонники второго варианта полагают, что решение проблемы – в справедливости распределения, что блага должны быть доступны всем примерно одинаково, без больших различий (рис. 2).

Объем благ одинаков в обоих случаях (на рис. 1 и 2 это площадь заштрихованных областей под графиками), однако уровень справедливости при распределении различается существенно. При этом оба подхода роднит принцип обладания благами, т.е. собственность. Причем в данном контексте не имеет значения, это частная или общенародная собственность, поскольку в любом случае для отдельных членов общества имеет место ее отчуждение.

Пока есть собственность (и частная, и обобществленная), она может делать некоторых ненасытно алчными, поэтому в обществе из-за стремления к концентрации собственности возникает и укрепляется олигархический принцип управления. Это наблюдалось и наблюдается при «капитализме», и, как мы знаем, было при социализме эпохи СССР.

Количество обладателей блага

“$”, кол-во блага

Рис. 1. Принцип распределения благ среди членов общества, основанный на частной собственности.

Количество

кол-во блага

Рис. 2. Принцип распределения благ среди членов общества, основанный на стремлении к справедливости.

Подчеркнем, что при обоих подходах и создание нового социального порядка, и поддержание его стабильного состояния возможно только с опорой на силу, на принуждение, которое организуется в форме государства. Исходя из этого можно определить исторический предел, когда революции возможны и необходимы. Отойти от парадигмы периодического революционного преобразования общества принципиально будет можно только тогда, когда главный принцип – наличие собственности (и частной, и общественной) – перестанет быть основополагающим. Но пока членами общества признается собственность, поддержание социального порядка возможно только с использованием силы. Она нужна «избранным», чтобы охранять несметные богатства от обездоленных. Но и в другом случае – при общественной собственности – сила нужна, чтобы охранить общую собственность и не позволить немногим (внутренне алчным) осуществить ее постепенный захват и дальнейшую концентрацию.

Исторические события, происходившие столетие назад в России, согласуются с описанными принципами. Противоречия между богатейшим слоем общества в Российской империи и беднейшим большинством, в первую очередь крестьянством, накопившиеся к началу XX века, привели к радикальному способу их реального преодоления – к Великой Октябрьской социалистической революции. Практическим условием для ее осуществления стало, разумеется, наличие зарождавшегося российского пролетариата, также подвергавшегося сильнейшей эксплуатации со стороны формировавшейся капиталистической буржуазии. И именно рабочие смогли стать ядром в том тектоническом революционном процессе сто лет назад.

Слишком многое было нарушено в общественной жизни к началу 1917 года в Российской империи, из-за чего плавный, эволюционный ход общественных трансформаций стал невозможен. Ключевой проблемой, на наш взгляд, являлась полная безответственность и отсутствие способности у российских элит осознать глубину проблем в обществе и найти такие способы их решения, с которыми общество согласится.

Это показывают события февраля 1917 г., когда власть у законного самодержца – императора Николая II – отняла та часть элиты, которая, фактически, отстаивала интересы обладателей крупной собственности. Эта крупная буржуазия согласно описанным выше правилам захватила власть, чтобы, оттеснив родовитых и даже коронованных лидеров обладателей собственности, укрепить свое положение и осуществить еще более радикальное перераспределение благ в обществе в свою пользу. События Февраля, таким образом, следует трактовать как дворцовый переворот, а не как революцию.

Однако сегодня, спустя сто лет, можно уверенно констатировать, что накопившиеся противоречия в тогдашнем российском обществе могли быть и были разрешены, начиная с октября 1917 г., лишь частично, далеко не полностью. Это было обусловлено объективными обстоятельствами, заключавшимися в ограниченном уровне технологий как в области материальной, так и в сфере идейной и духовной. Тогдашнее промышленное производство в боль-

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2016

шой мере опиралось на труд массы рабочих и могло еще обеспечиваться старыми технологиями управления, включающими принуждение. Идеологическая поддержка также могла радикально не отличаться от прежних установок, опираясь лишь на отрицание устаревающих основ общественной жизни, но недостаточно быстро формируя новые модели представлений о справедливом устройстве общества. Революция должна была произойти, но она не могла стать окончательным шагом в «царство свободы», поскольку опережала технологические возможности общества, необходимые для реализации ее идеалов.

Такое опережение трактуется некоторыми авторами как не вполне оправданное забегание вперед в историческом развитии, проявляющееся в чередовании революции и контрреволюции, приведшее к преждевременному появлению социализма: «генезис и распад “реального социализма” с нашей точки зрения есть часть этого всемирного процесса, приведшего на определенной стадии к генезису “мутантного социализма”. Под последним мы понимаем тупиковый в историческом смысле слова вариант общественной системы, находившейся в начале общемирового переходного периода от капитализма к коммунизму. Это общественная система, выходящая за рамки капитализма, но не образующая устойчивой модели, служащей основанием для последующего движения к коммунизму» [2, с. 38].

Но также мы должны понимать, что не может быть осуществления революционного преобразования общества без достаточно ясного и имеющего перспективу развития идеального представления о будущем общественном устройстве. Например, А.В. Чертищев говорит так: «следует учитывать и такое обстоятельство, как необходимость различать революцию как идею социального переустройства в широком понимании (революция – идея) и революцию как реализацию этой идеи (революция – действие» [11, с. 95].

Какие идеалы декларировала Великая Октябрьская социалистическая революция? А какие идеи были практически реализованы в советский период? И что не удалось, что оказалось просчетом и неудачами в советском социалистическом проекте?

Назовем сначала некоторые исторические достижения советской власти, установившейся в результате Великой революции.

Справедливость распределения благ получила самый высокий уровень за всю историю. Это базировалось на введении общенародной собственности, заместившей частную. Однако это позволило лишь количественно улучшить положение в сфере общественного распределения – эта проблема не могла получить кардинально нового решения, поскольку в основе всего осталась именно собственность. И хотя уровень справедливости был многократно выше, чем в других странах, к концу существования советского строя в обществе распространилось мнение, что справедливости недостаточно, и правящая партийная верхушка пользуется излишними «привилегиями» (здесь, к сожалению, просматривается аналогия с предреволюционным периодом, т.е. опять не были выработаны технологии противодействия концентрации контроля над собственностью).

Потенциал развития личности был, наконец, освобожден от разных ограничений – сословных, имущественных и др. Советский строй обеспечил условия для появления величайших ученых, изобретателей, военачальников, деятелей искусства, залогом развития которых был их собственный талант. Это обеспечило в числе прочего такой важный аспект общественной жизни, как процесс формирования элит – управленческих, научных и творческих. Надежные социальные лифты обеспечивали для каждого возможность профессионального и личного развития. Человек мог занять в обществе достойную позицию, обеспечивающую, с одной стороны, гармоничное раскрытие его способностей, с другой – максимальную общественную пользу от его деятельности. Однако возможность обособления частного интереса давала почву таким формам несистемной поддержки в карьере, как «блат», клановость и т.п. Это, хотя и не являлась решающим в творческом и профессиональном продвижении, заметно влияло на оценку уровня справедливости в обществе.

Социальная защита – одно из величайших достижений социализма. Никогда прежде не испытывал человек такой спокойной уверенности в завтрашнем дне для себя, своих близких и Родины. Это обеспечивалось сложной структурированной системой социальной защиты. Впервые появились право на труд, здравоохранение, фонды социального потребления, система внешкольной работы с детьми, массовый спорт, пенсионное обеспечение. Эти достижения советской власти вынудили страны с капиталистическим строем экстренно реагировать – копировать или создавать собственные системы социальной поддержки населения, игнорируя основополагающие рыночные принципы и предоставляя целый ряд благ без прямой оплаты со стороны потребляющих.

Всеобщее образование было важнейшим нововведением. Были внедрены новые фундаментальные принципы: общедоступность по экономическим условиям (бесплатность) и возможность получения образования всех уровней при наличии достаточных способностей и мотивированности индивида (благодаря системе стипендий, отсрочки от армии, дешевых общежитий, подготовительных факультетов для имеющих недостаточную подготовку и т.д.).

Плановость хозяйства оказалась существенной методологией, обеспечившей наибольшую рациональность ведения общественного хозяйства. Впервые принцип целенаправленного общественного развития в масштабах целого государства имел формат плановости. Фактически Советский Союз как страна стал суперкорпорацией, но, к сожалению, технологические возможности XX века не обеспечивали необходимый размах и глубину планирования, что неизбежно приводило к дефицитности не только отдельных товаров и услуг для населения, но даже некоторых, порой весьма многочисленных видов продукции, предназначенных для самой промышленности. Отсутствие возможности детального планирования, достигающего уровня массы потребляемых позиций, вполне могло быть компенсировано частной инициативой, однако отсутствовало теоретическое обоснование для сосуществования двух диаметрально противоположных принципов хозяйствования – планового (социалистического, общественного) и индивидуально-инициативного (частного, фактически капиталистического). Выход мог быть найден – в государственной поддержке (организационной, финансовой, кадровой, технической и т.п.) инициативных одиночек, желающих заполнить в крупноплановой системе лакуны нереализуемых потребностей; к сожалению, в СССР не было сделано ничего подобного.

Советский Союз как символ справедливости стал ориентиром для сотен миллионов людей на планете, для тех, кто был обделен в своем государстве. Советский трудящийся человек, являющийся коллективным хозяином в своей стране стал чрезвычайно привлекательным символом. Это оказывало колоссальное влияние на мировые политические процессы.

Названные и другие неоспоримые достижения советского периода сопровождались явными просчетами и неудачными решениями. Вот некоторые из них.

Тотальный идеологический контроль , особенно в последние два десятилетия существования советского строя, когда идеологическая база не только не обновлялась, но фактически сужалась и опиралась на стремительно устаревающие установки прошедших и уходящих периодов/эпох.

Скованность личной инициативы , из-за того, что советское партийное руководство боялось возрождения «мелкобуржуазной стихии» среди людей, действующих самостоятельно, не нуждающихся в мелочной опеке и тем более – в непосредственном руководстве со стороны органов государственного и партийного руководства.

Отсутствие дискуссионных технологий принятия решений , начиная с конца 20-х годов. Можно привести два примера из разных периодов существования СССР: подготовка в 30-е годы к вероятной предстоящей войне и развитие деревни в 50– 60-е годы. В предвоенный период это давало положительный эффект, так как позволяло руководству избежать ненужных издержек на ведение таких дискуссий (при том, что, в основном, в тот период принимались обоснованные хозяйственные, технические, военные и др. решения). Однако в последующем, в послевоенные годы, уже не требовалась молниеносная быстрота формирования решений относительного общественного развития (в частности, о способах подготовки к предстоящей войне), а также уже были экономические возможности для ведения дискуссий по идеологическим и другим вопросам. Ведение дискуссий вовлекало бы в процесс формирования решений гораздо большее количество участников, соответственно, формировалась бы более широкая гамма возможных решений стоящих перед обществом проблем, и появлялась бы возможность более обоснованного и близкого к оптимальному выбора.

Например, «укрупнение» деревень проводилась на основе политических решений, принятых руководством СССР без действительного рассмотрения всех аспектов проблемы с привлечением не только широкого круга экспертов, но и собственно потенциальных переселенцев из небольших деревень в более крупные поселения. Аналогично борьба с личными подсобными хозяйствами не была подготовлена обосновывающей дискуссией. Были назначены непомерные налоги на поголовье, на

Общество

посадки в саду и пр. для жителей городов и населенных пунктов, приравненных к городам. Это привело к повсеместной ликвидации достаточно производительных дворовых хозяйств и появлению вместо производителей сельхозпродукции ее потребителей, что обеспечило условия для формирования дефицита молочных, мясных и др. продуктов. Как утверждает А. Кунгуров, «налоговыми мерами Н. Хру-

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2016

щев практически уничтожил частное животноводство (да-да – оно при Сталине было разрешено и существовало весьма широко, частные козы были у очень многих, да и собственная корова не была редкостью). В конце концов троцкист Хрущев разрешил держать крестьянам только птицу» [5]. В результате вместо преждевременно поставленной цели заставить жить советских людей, не тратя время на рутинный труд в подсобном хозяйстве, начался процесс распада прочного, привычного и востребованного жизненного уклада миллионов советских людей и формирование новых, не опробованных, чуждых форм социального уклада.

Нерациональное территориально-административное устройство СССР , как показал исторический опыт, оказалось миной замедленного действия, которая сработала в период трудностей. На первом этапе существования РСФСР, затем СССР, административные единицы фиксировались как национальные, в том числе в виде автономных образований. Это было исторически вынужденным приемом, поскольку к окончанию Гражданской войны были уже сформированы такие республики. Однако в дальнейшем, особенно после победы в Великой Отечественной войне, все жители Советского Союза ощущали себя гражданами единой великой страны, тогда сложились предпосылки для переформатирования первоначального советского, ленинского национально-территориального деления в административно-территориальное (условно – на области, губернии или т.п.). В дальнейшем, в совокупности со сбалансированной политикой в других сферах общественной жизни это могло способствовать предотвращению катастрофического распада СССР.

Система международных отношений СССР была неоптимальной. Последова- тельная смена парадигм – всемирная революция (явная утопия), сосуществование с капиталистической системой (вынужденное и прагматичное), социалистический лагерь (скорее, выдача желаемого за действительное), поддержка стран «соци- алистической ориентации» (совершенно негибкое приспособление идеологической схемы), поддержка иностранных коммунистических партий (что приводило чаще к их иждивенчеству, а не самостоятельному теоретическому и практическому развитию) – не была эффективной. По всей видимости, во взаимодействии с постоянными и возможными временными союзниками не был найден необходимый баланс прагматичной и идеологической составляющей. Стремление советского руководства видеть у всех стран, вступавших в позитивные отношения с СССР, родную коммунистическую или хотя бы социалистическую ориентацию, было главным принципом, нарушающим тот самый необходимый баланс.

Новая философия «технологии общественной жизни» , соответствующая советскому социалистическому строю, так и не была выработана. Под этим термином понимается необходимость использования в обеспечении материальной стороны общественной жизни принципов, наиболее адекватно обеспечивающих новые, впервые в истории возникшие условия, радикально отличные от прежних, уже выработанных и опробованных человечеством (в частности, буржуазных, капиталистических и империалистических).

Ключевой темой здесь является экономика и управление. На сложнейшие вопросы новой общественной организации, например, новой сущности – и вообще необходимости – собственности и денег ответы найдены не были. Опыт «военного коммунизма» показал, что эти вопросы потребуют долгого и тщательного исследования и решения. Советской властью было принято вынужденное решение ввести новую экономическую политику, что не следует трактовать как «откат» к капиталистическим формам экономики. К моменту установления советской власти не было еще теоретических разработок, как вести хозяйство по-новому, поэтому было произведено очередное заимствование старой, испытанной финансово-экономической технологии. Остались деньги, выполнявшие практически те же функции, что и при капитализме; способы управления, в основном, воспроизводившие прошлый опыт; собственность также практически не изменила своей глубинной сущности. Это диктовали объективные причины: с одной стороны, враждебное империалистическое окружение требовало молниеносно наладить хозяйственный и военный механизм государства, чтобы обеспечить молодой Советской республике международную безопасность. С другой стороны, для организации нового формата жизни в условиях отсутствия новых социальных технологий отказ от прежних управленческих технологий был невозможен.

Неподотчетность элит , начиная c некоторого уровня, перед законом и обществом. Это также было «наследством» от прежних жизненных укладов. Создавая новые советские управляющие структуры, большевики и их последователи сразу позволили на высоких уровнях общественной иерархии иметь излишнюю свободу от внешнего контроля, что было явным нарушением логики построения как системы управления, так и общественных связей. В управлении отсутствовала обратная связь, которая обеспечивала бы учет реакции управляемой системы – членов общества – на принимаемые управляющей элитой решения. С первых лет после революции в возрождавшемся российском обществе, ставшим советским, формировались слишком слабые механизмы преодоления монополизации власти.

Эта проблема делится на две части: во-первых, представители советского управленческого аппарата (как партийного, так и собственно советского – хозяйственного) выполняли свои функции, отчитываясь только перед собственным начальством, что соответствовало, фактически, «старым» управленческим технологиям. Ни партийные, ни советские руководители не отчитывались перед рядовыми согражданами и не несли, таким образом, перед ними настоящей ответственности. Только для членов партии мог вступать в силу принцип ответственности перед коммунистической партией, что осуществлялось либо в виде отчетности перед членами собственной партийной ячейки (организации) на предприятии или в учреждении, либо перед вышестоящими партийными органами (или даже только руководителями). Таким образом, рядовые члены общества очень мало могли повлиять на управленцев разного уровня, определявших для всех жизненные правила и их выполнение. Сформировавшаяся за годы советской власти выборная система никак не изменяла этот порядок, поскольку являлась копией прежней технологической системы управления.

Вторым фактором проблемы неподот-четности советской элиты стало официальное отделение ее от общего законодательного пространства. Очень скоро после установления советской власти стал формироваться специальный механизм подчинения закону новых советских чиновников и партийных руководителей. Так, «Постановлением ВЦИК от 17 декабря 1919 г. был установлен особый порядок ареста и привлечения к судебной ответственности высших должностных лиц. Остальные должностные лица, в том числе и члены губернских и уездных исполкомов, в случае совершения ими уголовно наказуемого преступления, привлекались к судебной ответственности в обычном порядке, установленного для всех граждан [Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИВО), ф. 1, оп. 1, д. 188, л. 105–106]» [7]. Новый руководящий слой, получивший название «номенклатура», с самого начала формировал для себя специальные, более благоприятные, условия. Этот подход можно обозначить термином «коррупция», она в дальнейшем будет приобретать в обществе, в первую очередь в его элите, все больший размах.

В дальнейшем, особенно после периода руководства И.В. Сталина, стремившегося к «обузданию» элит, этот процесс развивался. Управленческая номенклатура стремилась к тому, чтобы «вставал вопрос о смягчении “репрессивности” в отношении “партийных преступников”, создания системы “увода” чиновников из-под действия закона. Эта система включала в себя особые, внеправовые правила в отношении коммунистов, привлекаемых к уголовной ответственности. Правила четко определяли линию поведения судов, прокуратуры в отношении членов партии, совершивших преступление. <...> Соблюдая определенную бюрократическую процедуру, можно было уйти от наказания. Во всех этих партийных директивах было безусловным и объединяющим их одно обстоятельство – в них игнорировался один из основополагающих принципов правосудия – осуществление правосудия только судом. Только суд может признать обвиняемого виновным или невиновным. В данном же случае уже парткомы могли предрешать вопрос о виновности или невиновности» [7].

Кардинальный слом системы ответственности представителей правящей советской элиты произошел в 1960 г., когда «Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев подписал постановление Совета Министров СССР № 48, в котором было записано следующее: “Совет Министров СССР постановляет: признать целесообразным упразднить Министерство

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2016

внутренних дел СССР, передав его функции министерствам внутренних дел союзных республик”» [6; 8].

В результате упразднения МВД СССР его органы были переподчинены местным органам власти, «таким образом, став одним из отделов Советов соответствующего уровня. Министерства сохранились на уровне Республик, и получили названия Министерства Охраны Общественного Порядка – МООП. А управление по области стало называться – Управление охраны общественного порядка такого-то облисполкома, т.е., являлось одним из отделов облисполкома. Такое же произошло и на уровне городов и районов – вместо отделов МВД появились отделы ООП горисполкомов и райисполкомов. <...> в органы КГБ и МООП были направлены инструкции, в соответствии с которыми нельзя было проводить оперативно- следственные мероприятия в отношении руководителей и работников партийно-советских органов, а полученные в отношении них материалы не подлежали реализации и должны были уничтожаться. <...> Таким образом, этими своими действиями Хрущев вывел партгосномен-клатуру из под контроля закона, и создал условия для ее безнаказанности» [3]. Согласимся, что «утверждение Хрущёвым принципа неподсудности элиты имело мало общего с коммунистическим идеалом» [5].

Таким образом, усилиями высшего советского руководства планомерно сложилось такая система, при которой важным обстоятельством стала «неподсудность судебной системе целого слоя граждан – а именно лиц, входящих в партийную и хозяйственную элиту страны – номенклатуру различного уровня. Существовало негласное, но строго выполняемое правило, запрещавшее органам следствия и прокуратуры даже заводить уголовные дела на лиц, входящих в состав номенклатуры. Полученная органами компрометирующая информация на соответствующего функционера должна была передаваться в соответствующий партийный комитет, в номенклатуру которого входил данный руководитель. Далее проводилось собственное партийное разбирательство, итог которого зависел как от тяжести содеянного, так и от конкретной личности индивида. Партийное следствие проводилось специальной структурой – комиссией партийного контроля при ЦК КПСС, соответствующие комиссии имелись и при региональных партийных комитетах.

Существовало также более широкое, также негласное правило – принципиальная неподсудность обычному советскому суду члена КПСС. Однако для совершивших уголовно наказуемые преступления членов КПСС, не принадлежавших к партноменклатуре, т.е. для членов “внешней” партии, вопрос решался просто – собиралось партийное собрание, на котором обвиняемый исключался из КПСС и под суд шел уже беспартийный Иванов» [9].

Запрет на фиксирование нарушений закона представителями власти приводил к тому, что те из них, кто не обладал достаточно высокими и прочными моральными качествами, могли позволять себе поступки, недопустимые не только с моральной точки зрения, но и с позиций законности.

Рассмотрение данных аспектов системы управления в СССР приводит к мысли, что постепенно советское общество позволило своей элите поставить на первое место создание благоприятных жизненных условия для нее самой, и только во вторую очередь решать задачи, касавшиеся собственно объекта управления – народного хозяйства и общества в целом. Так произошло, потому что ни к моменту создания советского государства, ни в течение семи десятилетий его существования наше общество не смогло разработать теорию управления, релевантную общественной ситуации, возникшей впервые в истории – народной советской социалистической власти. И, следовательно, в этой сфере общественной жизни были воспроизведены прошлые подходы и принципы.

А как это было, может проиллюстрировать предреволюционный исторический пример – убийство Григория Распутина в декабре 1916 г., совершенное представителями тогдашней русской элиты, в том числе и из царствующего дома. Вот что в связи с этим событием писал великий князь Александр Михайлович:

«17 декабря рано утром мой адъютант вошел в столовую с широкой улыбкой на лице:

– Ваше Императорское Высочество, сказал он торжествующе. – Распутин убит прошлой ночью в доме вашего зятя, князя Феликса Юсупова.

– В доме Феликса? Вы уверены?

– Так точно! Полагаю, что вы должны испытывать большое удовлетворение по этому поводу, так как князь Юсупов убил Распутина собственноручно, и его соучастником был Великий Князь Дмитрий Павлович» [1].

Какое наказание понесли царственные преступники за свое злодеяние? Читаем там же: «Я просил Государя не смотреть на Феликса и Дмитрия Павловича как на обыкновенных убийц, а как на патриотов, пошедших по ложному пути и вдохновленных желанием спасти родину.

– Ты очень хорошо говоришь, – сказал Государь, помолчав. – но ведь ты согласишься с тем, что никто – будь он Великий Князь или же простой мужик – не имеет права убивать.

Он попал в точку. Никки, конечно, не обладал таким блестящим даром слова, как некоторые из его родственников, но в основах правосудия разбирался твердо.

Когда мы прощались, он дал мне обещание быть милостивым в выборе наказаний для двух виновных. Произошло, однако, так, что их совершенно не наказали. Дмитрия Павловича сослали на Персидский фронт в распоряжение генерала Баратова, Феликсу же было предписано выехать в его уютное имение в Курской губернии» [1].

То есть, никакого реального наказания «своим»! Обычаи, практиковавшиеся в общественном управлении, и главное – качество людей, входивших в элиту в прежнюю эпоху, привели к краху тогдашней российской государственности, однако не послужили достаточным отрицательным примером для строителей «нового мира». Недостаточно оказалось среди советской элиты тех, кто действовал по-новому, по- социалистически, из-за чего постепенно, но неуклонно ухудшалось ее качество. Вследствие этого стала происходить сначала концентрация у элиты властных полномочий, затем формирование ею подпольных капиталов и, главное, – появление и укрепление целого слоя людей, желающих личного блага, богатства и, следовательно, максимально монополизированной власти. Это явление сегодня принято характеризовать термином «коррупция», и мы видим, что в наибольшей мере оно присуще именно элите.

Итак, можно сделать вывод, что ключевым условием устойчивого формирования нового общественного – социалистического – строя, имевшего небывалый до того уровень справедливости, было воспитание «нового», высокоморального, человека, который честно и ответственно относится к своей деятельности. Особенно, если он связан с управлением или с высоким общественным влиянием в культурной или научно-производственной сфере, т.е. входит в элиту. И если в определенный момент народ способен продемонстрировать свою силу и при необходимости совершить великую революцию, то его элита также должна быть способна сдать свой экзамен на свою зрелость – проявить компетентность и в революционные дни, и в последующие годы созидания.

Список литературы Революция как мера некомпетентности элит. К столетию Великой Октябрьской социалистической революции

- Артемьев П.А. От издателя//Янчевецкий Д. У стен недвижного Китая. -СПб.: Издание П.А. Артемьева, 1903. -С. I-III.

- Верещагин А.В. В Китае. Воспоминания и рассказы 1901-1902 гг. -СПб., 1903. -223 с.

- Верещагин А.В. В Китае. Воспоминания и рассказы 1901-1902 гг.//Янчевецкий Д.Г. У стен недвижного Китая (с приложением книги А.В. Верещагина «В Китае»). -Москва: Эксмо, 2013. -С. 391-470.

- Калюжная Н.М. Предисловие//Восстание ихэтуаней. Документы и материалы. -М.: Наука, 1968. -С. 5-22.

- Непомнин О.Е. История Китая. XX век. -М.: ИВИ РАН, Крефт, 2011. -736 с.

- Непомнин О.Е. История Китая. Эпоха Цин XVII -начало XX века. -М.: Восточная литература, 2005. -712 с.

- Петрова А.А. Китай на рубеже XIX-XX веков глазами испанского дипломата//Труды кафедры истории нового и новейшего времени. -СПб.: Изд-во РХГА, 2016. -С. 97-110.

- Янчевецкий Д. У стен недвижного Китая. -СПб.: Издание П.А. Артемьева, 1903. -617 с.

- Янчевецкий Д.Г. У стен недвижного Китая. С приложением книги А.В. Верещагина «В Китае». -М.: ЭКСМО, 2013. -480 с.

- Valera, Luis.Sombras chinescas. Recuerdos de un viaje al Celeste Imperio. -Murcia: Nausicaa edicion electronica, S.L., 2004. -394 p.