Революция разверзла перед нами новые пути…

Автор: Орлова Надежда Хаджимерзановна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Российская революция: взгляд через столетие

Статья в выпуске: 2 (10), 2017 года.

Бесплатный доступ

Вряд ли можно обойти стороной драму судеб русских людей, вынужденных из-за революции 1917 г. не только прервать привычный образ жизни, но и вовсе покинуть страну. В этом списке значительное место занимают представители русской духовной элиты: религиозные философы, богословы и церковные деятели. Для одной части из них, Юг России был только коридором, по которому они уезжали из России, спасаясь от репрессий и физического уничтожения. Представители другой части, пытаясь повлиять на судьбу отечества, оседали на «белом» Юге (преподавали, служили в храмах, примыкали к Добровольческой Армии). Драма того времени зафиксирована в текстах, мотивированных разными идеологическими задачами. В статье на материале публикаций организатора Центрального антирелигиозного музея в Москве Бориса Кандидова и воспоминаний последнего протопресвитера Русской Армии Георгия Шавельского. Показано, что общим местом в их текстах является стремление документально воспроизвести ход событий. И в этом смысле, в перспективе столетней давности, они выступают равнозначными источниками.

Ставропольский поместный собор, временное высшее церковное управление, протопресвитер георгий шавельский, борис кандидов, духовная элита

Короткий адрес: https://sciup.org/170174933

IDR: 170174933

Текст научной статьи Революция разверзла перед нами новые пути…

К характеристике значения пореволюционного периода в судьбах его современников как нельзя лучше подходят слова: «Если жизнь вообще гораздо более похожа на роман, чем роман на жизнь, то в наши дни жизнь почти каждого из современников – это роман, исполненный особо глубокой значительности, роман яркий, увлекательный и неповторимый» [1, с. 5]. Список имен его героев огромен и он продолжает пополняться. Анализ их, уже эмигрантского, наследия показывает, что участие в бурных событиях того времени совершало в них мировоззренческий переворот, который в дальнейшем отразился в их творчестве и преподавательской деятельности.

События того времени сегодня реконструируются с помощью самых разных источников. Меняются контексты, и забытые источники, воспоминания свидетелей и участников, боевые агитационные публикации прочитываются каждым следующим поколением иначе. В данной статье мы приведем два «свидетельства», которые волею судеб их авторов и логикой идеологических контекстов разворачивают перед нами историю проведения Ставропольского Поместного Собора и создания Временного Высшего Церковного Управления (ВВЦУ) на территории, занимаемой Добровольческой Армией в 1918-1920 гг.1 Оба автора были разведены революцией по разные стороны баррикад, защищали разные ценности, но полноценная реконструкция становится возможна именно благодаря документам, которыми хроникеры подтверждают достоверность события и его участников.

В ситуации потери связи между региональными епархиями и патриархом церков-

Судьбы русской Церкви, без сомнения, — самое поучительное из всего, что нам приходилось наблюдать в скорбные дни русской революции.

Е. Н. Трубецкой ные служители собирали поместные совещания и соборы, организовывали временные высшие церковные управления. Активную роль в этой деятельности принимали представители русской научной и творческой интеллигенции. Для нас также важно обращение к Ставропольскому сюжету, как иллюстрации одного из способов русских духовных элит, научного и творческого сообщества реализовать свой потенциал. Среди них профессор А. П. Рождественский, князья Г. Н. Трубецкой и Е. Н. Трубецкой, священник Ломако, протопресвитер Г. И. Шавельский, епископ Вениамин (Федченков), «поп-профессор» С. Н. Булгаков и др. Можно сказать, что каждый из участников получил возможность «уточнить» и приложить свой научный опыт и метод при решении актуальных задач времени. Подчеркнем, что активно участвовавший в описываемом историческом сюжете Е. Н. Трубецкой - уже сложившийся к началу революции религиозный философ. К этому времени была написана его работа «Смысл жизни», в которой осмысливалась и роль церкви в культуре. Для Трубецкого было очевидно, что в «Церкви и раскрывается тот высший сверхбиологический закон жизни, который объединяет всех без различия. … Чем больше мирской порядок разлагается и распадается, тем больше Церковь собирается и организуется. И в этом собирании жизни вокруг духовного центра яснее, прозрачнее, чем в чем-либо другом, сказывается безусловный, положительный смысл переживаемой нами разрухи» [13, с. 204]. Участие в Ставропольском Соборе была попытка «собирания жизни». Когда стало понятно, что Добровольческая Армия терпит поражение и эмиграция неизбежна, Трубецкой, как вспоминает митрополит Евлогий, готовился «везти в Европу русскую культуру», но жизнь его оборвалась в 1920 г. в Новороссийске от тифа.

В те годы для многих не согласившихся с революцией, Церковь ассоциировалась с охранительной силой, способной уберечь, излечить от революционной болезни. Судя по воспоминаниям, Екатеринодар был местом, в котором эти надежды обретали некое деятельностное, событийное подтверждение.

Вынужденный научный «простой» был связан и с тем, что в послереволюционной России на долгий период стало практически невозможным религиозно-философское и богословское творчество. Россия особым образом отразила на себе, как писал С. Н. Булгаков, «мировую духовную драму богоборчества и богоотступничества, составляющую нерв новой истории». «Если бы нужно было выразить духовную сущность нашей эпохи в художественном образе, в картине или трагической мистерии, то эту картину или мистерию следовало бы назвать: “Похороны Бога”, или “Самоубийство человека”» [2, с. 12].

Оценка церковно-организационной деятельности на территории, занимаемой Добровольческой Армией была и остается неоднозначной. Доминирующим было утверждение, что «история взаимоотношений церкви и государства в период русской революции (1917– 1922) есть история гражданской войны церкви и государства» [3, с. 3]. Если анализировать публикации того времени, то сами названия красноречиво говорят о тотальной идеологической дискредитации любой деятельности, направленной на сохранение религиозных традиций. Общим местом предисловий к этим публикациям была обличительная риторика, подчеркивающая, что «едва ли в какую-либо другую эпоху так ярко проявилась классовая физиономия религиозных организаций, как в гражданскую войну 1917–1920 гг.» [6, c. 3]. Ярким примером тому может служить серия идеологически ангажированных историко-архивных публикаций Бориса Кандидова: «Вредительство, интервенция и церковь» [5]; «Церковь и гражданская война на юге (материалы к истории религиозной контрреволюции в годы гражданской войны)» [10]; «Церковь и Врангель» [9] и ряд других (см.: [6] [7] [11]). Сам автор так формулирует свои задачи: «настоящая работа имела цель выявить подлинное лицо церковной работы на юге 1919– 1920 гг. Мы знаем, что южный фронт являлся самым опасным фронтом. Здесь было осиное гнездо белогвардейщины. Здесь велась упорная борьба с первых и до последних дней гражданской войны. Отсюда готовился самый серьезный удар в сердце Советской республики, в красную Москву. Поэтому история религиозной контрреволюции эпохи гражданской войны неизбежно должна уделить самое серьезное внимание событиям на юге. Особенность этой работы будет в том, что тут все построено только на фактах и документах. Автор предпочитал, чтобы вместо него говорили памятники эпохи» [10, c. 4].

К слову сказать, в этой же стилистике комментируется положение церкви в пореволюционной России и ее защитниками. Так, протоиерей Введенский приводит в своей книге стенографический отчет о другом событии - подготовке и проведении Поместного собора в Москве 1917-1918 гг.: «…сильна мрачная реакция церкви… Церковь решается восстановить в России былую национальную славу и мощь. Под этим углом зрения ведется вся предсоборная работа, с надеждой на это протекают выборы в собор. И так же работает сам собор: он есть церковно-политическое собрание, а не чисто-религиозное» [3, c. 3]. Пафос угрозы запрашивает документальных обоснований. И снова привлекаются архивные источники, по прочтении которых читатели не смогут и не должны забыть, что живут «в условиях капиталистического окружения, и каждый день и час можем ждать нападения из-за угла. Если это произойдет, тогда, конечно, в лице наших врагов опять одним из опаснейших будет религиозный фронт. И вновь воскреснет прошлое: крест будет работать вместе с пулеметом и банком» [11, с. 94]. Собственно этим и обосновывается скрупулезная работа с архивными источниками, их дословное цитирование и тиражирование для широкого круга читателей. Кандидов стремится заполнить нишу «солидной литературы, литературы исследовательского характера по роли религии в гражданскую войну», которой «у нас совершенно не имеется» [10, c. 3]. Практически все его работы построены, как он сам подчеркивает «только на фактах и документах». Замечательным образом для нас сохранен документальный голос того времени в полифонии звучания. Воз- можно, клишированные комментарии-связки между документами были своего рода стратегией не только выжить, но и реализоваться как исследователь, историк, своеобразный летописец. Во всяком случае, перед нами кропотливая поисковая работа с периодикой, документами, воспоминаниями, перепиской. Очевидно, что Кандидов имел возможность работать и с эмигрантской литературой, в которой непосредственные участники событий спешили опубликовать свои свидетельства (например, ссылки на воспоминания К. В. Сахарова, А. С. Лукомского, А. И. Деникина). Он будто решает задачу уберечь от возможного забвения достоверность событий. Возможно вя задачу «дать характеристику классового лица ставропольского собора», он считает необходимым «наиболее полно осветить работу собора путем использования документального материала» [8, с. 6]. И приводятся практически в полном (и дословном) варианте протоколы заседаний, потому что «церковные речи в передаче подлинника весьма любопытны» [8, с. 60]. Здесь мы находим фотокопии удостоверений, подписных листов, статистики присутствия и пр. Приводится полный список «имевших заслуженную славушку активных деятелей», которые играли видную роль в московском соборе и прибыли уже «подкованными на все четыре ноги» [8, с. 44].

опасаясь, что вскоре будут утрачены все документы. Для этого есть основания, как он пишет: «значительная часть церковного архива уничтожена, многое вывезено за границу при эвакуации белых» и далее, «невозможно найти целый ряд церковных изданий и белогвардейских газет, выходивших в различных городах юга» [10, с. 4].

Особый интерес для нас представляет его книга «Церковно-белогвардейский собор в Ставрополе в мае 1919 г.» [8], так как в ней приводится практически полностью стенографический отчет собора, архивные данные «Временного высшего церковного управления на юго-востоке России» и ряд других архивных документов. Ста-

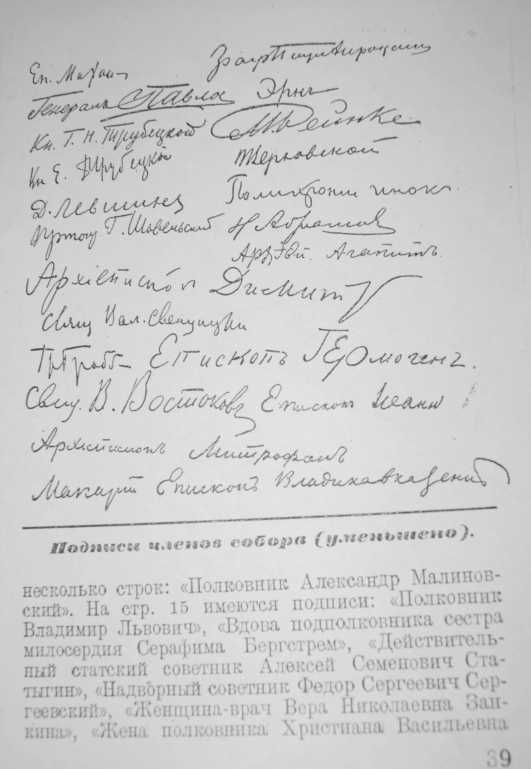

Рис. 1. Страница из книги Б. П. Кандидова «Церковно-белогвардейский собор в Ставрополе в мае 1919 г.: Материалы по вопросу об организации церковной контрреволюции в годы гражданской войны» с факсимиле подписей участников собора [8, c. 39]

В качестве другого «свидетельства» приведем воспоминания Георгия Шавельско-го, которые хотя и были подготовлены им для публикации в 1943 г. написаны именно в 1919-1920 гг. Он определял их, как период бурных событий, попыток спасти дисциплину церковной жизни, наладить духовное служение для армии и флота и таким образом уберечь культуру России от полного разрушения в вихрях революции.

Как вспоминает Вениамин (Фед-ченков), авторитет Церкви в то время был слабый, и «голос храмовых проповедей» не слышался. «Церковь, архиереи, попы, службы, молебны – все это для белых было лишь частью

прошлой истории России, прошлого старого быта, не изжитой традиции и знаком антибольшевизма, протестом против безбожного интернационализма. А горения не было ни в мирянах, ни даже в нас, духовных. Мы не вели историю, а плелись за ней, как многие…» [4, с. 266]. Это осознавалось и высшим военным руководством, которое пыталось поднять авторитет Церкви. Среди членов Синода от духовенства и мирян были такие сильные фигуры того времени, как профессор С. Н. Булгаков, граф Н. Н. Апраксин. Врангель «выписывает» с Афона авторитетнейшего митрополита Киевского, известного Антония (Храповицкого), но все это мало влияло на ситуацию.

В условиях гражданской войны, перекроившей фронтами всю территорию бывшей Российской Империи, в различных областях страны, занятых белыми армиями, стали возникать органы церковного управления, временно бравшие власть в свои руки над несколькими епархиями до установления связи с Патриархом. Благословение на это было установлено Постановлением Патриарха Тихона и Синода от 18 мая 1920 г. (задним числом для уже образовавшихся ВЦУ). В областях, занятых Добровольческой армией в мае 1919 создается ВВЦУ епархий Юго-Востока России, а в ноябре в Новочеркасске состоялся Собор епископов. После эвакуации белых в Крым состав ВВЦУ изменился. В него вошли: архиепископ Полтавский Феофан (Быстров), протоиерей Сергий Булгаков и епископ Севастопольский Вениамин, ставший представителем ВВЦУ в Совете министров при бароне П. Н. Врангеле.

В Добровольческую Армию Шавельский просится в своем письме генералу Лукомскому от 5-го ноября 1918 г.: «Примите в армию, хоть солдатом» [16, c. 322]. Тогда «серьезно, с затратой времени и нервов» он верил, что его служение возможно и необходимо именно здесь, где родилась и трудно реализовывалась идея Высшей церковной власти на территории, занятой Добровольческой Армией. Готовя свои записи к публикации, по прошествии лет, сам Шавельский понимает всю неоднозначность в оценке роли действий сил, оппозиционных большевистскому перевороту. Вместе с тем он уверен, что «из-за картины всего происходившего и на Ставропольском Соборе, и в Добровольческой Армии раскрывается лик старой России, болевшей многими недугами, приведшими ее к невероятным страданиям, но изобиловавшей и многими доблестями, ее возвеличившими» [16, c. 409]. О популярности о. Георгия свидетельствует тот факт, что на съезде военного духовенства в 1917 г. он был избран пожизненным главой русского военного духовенства. Имел ранения и боевые награды.

Шавельский прибыл в армию 26-го ноября 1918 г. и сразу отправился в собор. Там шла парадная служба по случаю Георгиевского праздника. И сам собор, и пространство вокруг него были заполнены военными. Здесь находились Деникин, Драгомиров, Романовский и множество других представителей военной элиты страны. Торжественность службы, душевный подъем присутствовавших, вызывали чувство гордости и надежды на победу. «Традиция в жизни – великое дело. Она передает из рода в род добрые обычаи и часто охраняет нравы. Она объединяет, воодушевляет и двигает массы. …В военной жизни традиции имеют огромное значение» [16, c. 117]. Надо сказать, что накануне революции для духовного окормления войск сложилась достаточно стройная и совершенная организация: «протопресвитер, его ближайшие помощники; главные священники, их помощники; штабные священники; наконец, дивизионные и госпитальные благочинные и гарнизонные священники» [16, c. 96]. Очевидно, что вся эта стройность была разрушена и нуждалась в сильном руководстве.

После молебна, как вспоминает Шавель-ский, генерал А. И. Деникин лично объявил ему о высоком назначении: «Поздравляю вас, протопресвитер Добровольческой Армии!» [16, c. 323]. Как выяснилось, из ставки Деникина накануне были посланы несколько телеграмм с приглашением прибыть в расположение армии, но в неразберихе того времени они затерялись. Формально приказ о назначении на «духовное дело» был подписан 27 ноября, и с этого момента «последний протопресвитер» стал «единственной инстанцией, которую знали, с которой считались и к которой обращались со всеми недоразумениями, сомнениями, неурядицами, касавшимися церковного дела» [16, c. 324].

По воспоминаниям Шавельского отчетливо вырисовывается мозаичная картина тогдашней политической раздробленности и рассогласованности стекавшихся в Екатеринодар больших и малых групп. Здесь «шаталось» множество генералов, каждый из которых был уверен в своей исключительности. Сам Шавельский очень скоро с горечью напишет: «приглядевшись к настроению и поведению собравшейся в Екатеринодаре интеллигенции, я вынес прочное утверждение: ничему она не научилась» [16, c. 325]. Для большинства смысл оппозиционной деятельности сводился к возвращению утраченного благоденствия, а не к пересмотру и обновлению отживших форм государственного устройства. В этом смысле задачи, сформулированные в программных документах «Кубанского областного союза журналистов и литераторов», в значительной мере соответствовали пониманию Шавельским задач, стоящих перед интеллигенцией. Союз должен был содействовать творческими силами государству в деле создания единой и неделимой России, бороться с идеями большевизма путем печатного слова, защищать свободу печати, пробуждать и воспитывать в душе русских граждан национальное самосознание, патриотическое чувство и сознание гражданского долга перед родиной, защищать права человека и гражданина. Вероятно, это послужило причиной его согласия войти в состав правления союза.

Воспоминания дают бесценные свидетельства, которые служат иллюстрацией к пониманию ситуации и настроений в Добровольческой Армии, которая выступала сферой духовного работничества протопресвитера Шавельского и всех подведомственных ему священнослужителей. Например, он пишет о низких окладах офицеров, которые особенно «возмущали» при сравнении с Донскими и Кубанскими. Это служило серьезным испытанием для сплоченности и дисциплины. Деникин, обладавший кристальной честностью, сам ходил в обносках и держал весь аппарат на урезанном довольствии. В дальнейшем это сыграло в ряду других причин свою роль в распространении массовых грабежей в армии.

Особенности церковной ситуации описываются Шавельским как сложные. Как известно, в эти годы Высшая церковная власть в крае отсутствовала, а связь с Патриархатом была прервана. Вопросы, поступавшие в компетенцию Епархий, решались сложно или и вовсе не решались. Таким образом, вся система церковного управления нуждалась в специальной организации, и Г. И. Шавельский инициирует этот процесс, запрашивая поддержки у Деникина. Тот в марте 1919 отправляет на имя Донского архиепископа Митрофана письмо с просьбой собрать совещание епископов территории. Отдельной телеграммой на это совещание был приглашен митрополит Одесский Платон. Предполагалось, что совещание пройдет 20-го марта в Новочеркасске и в нем примут участие все иерархи из Одессы и члены Всероссийского Церковного Собора, находящиеся на территории, занятой Добровольческой Армией. Воспоминания Шавельского позволяют воссоздать драматическую картину «болезни» разъединенности русской церковной элиты, которая, вне всякого сомнения, есть еще одно свидетельство того, что Россия и «снизу», и «сверху» была подведена к «обрушению» в октябрьскую революцию. Не редки в воспоминаниях такие портреты, как например, ректора Донской Духовной семинарии архимандрита Григория: «Это человек низкий, нахальный, продажный, беспринципный» [16, c. 330]. Вместе с тем такие люди оказывали влияние на ход событий того времени. Так, например, упомянутый персонаж был противником совещания и прикладывал определенные усилия к его срыву.

Падение Одессы внесло свои коррективы, так как в Екатеринодар съехались Одесский митрополит Платон, Димитрий Таврический, Агапит Екатеринославский, Гавриил Челябинский. И Шавельский использовал эту ситуацию для объединения церковных иерархов вокруг идеи создания Высшей церковной власти в крае. 26-го апреля в помещении Кубанского епископа Иоанна на заседании Церковно-просветительского Отдела Совета государственного Объединения этот вопрос становится ключевым. Кроме названных ие- рархов «беженцев», в заседании приняли участие проф. Петроградской Духовной академии А. П. Рождественский, члены Всероссийского Собора свящ. Г. П. Ломако, кн. Е. Н. Трубецкой, А. И. Ивановский и много других духовных и светских лиц.

Историкам и исследователям культуры еще предстоит воссоздать всю сложную картину тех событий, не только с точки зрения политических и военных действий, но и с точки зрения включенности русских элит (академической, религиозной, политической) в события того времени и их попыток спасти духовную культуру России. Революция 1917 года была той исторической точкой экстремума, в которой функция и значение русской интеллигенции нуждались в ревизии.

Заметим, что накануне революции в русском богословии и религиозной философии сложилась сильная научная школа, традиции которой сберегались в дальнейшем уже в европейских университетах.

В 1925-1927 и в 1929-1931 гг. педагогическая деятельность многих из них продолжится в детище митрополита Евлогия (Храповицкого) Православном Богословском институте в Париже на улице Криме. «К преподаванию в институте удалось привлечь лучшие бого- словские и философские научные силы русского зарубежья» [15, с. 419]. По приглашению Евлогия в институт приезжают о.Сергий Булгаков (догматическое богословие) и Г. В. Фло-ровский (курс патрологии), С. С. Безобразов (еп. Кассиан), Г. П. Федотов (история западных исповеданий), Б. П. Вышеславцев (нравственное богословие), В. Н. Ильин (литургика и философия), А. В. Карташев (право) и другие. Для отдельных лекций приглашались Н. О. Лос-ский, Н.А. Бердяев, С. Л. Франк.

В заключение хочется привести слова Г. И. Шавельского, которые звучат как пророческое обращение к современным исследователям. «Когда-нибудь настанет время, что и от воспитания церковных администраторов, и от всей системы церковного управления будут требовать, чтобы они отличались серьезностью, основательностью и научностью. Если усвоивший такой взгляд историк тогда заглянет в хартии наших дней и, красочно изобразив типы предреволюционных церковных управителей, представит картину предреволюционных методов, путей и средств владычного управления, то современники удивятся тому, как при всем хаосе в управлении могла так долго держаться Церковь, как могла наша Русь оставаться и великой, и святой» [16, c. 172].

Список литературы Революция разверзла перед нами новые пути…

- Архив гражданской войны. Берлин: Русское творчество, 1923. Вып. 1.

- Булгаков С. Н. О противоречивости безрелигиозного мировоззрения: (интеллигенция и религия). СПб.: Сатисъ, 1993.

- Введенский А. И. Церковь и государство. Очерк взаимоотношений церкви и государства в России 1918-1922 г. М.: Мосполиграф, 1923.

- Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох: [Воспоминания]. М.: Отчий дом, 1994.

- Кандидов Б. П. Вредительство, интервенция и церковь. М.: Безбожник, 1931.