Резистентность наркотизированных крыс к прогрессирующей нормобарической гипоксии

Автор: Баранова Елизавета Владимировна, Килимник Вячеслав Александрович, Донина Жанна Альбертовна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Нормальная и патологическая физиология

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучены взаимозависимые реакции респираторной и сердечно-сосудистой систем в условиях прогрессирующей гипоксии. Показано, что быстрое снижение О 2 в диапазоне от 19 до 6 % и сопутствующая гипокапния не вызывают существенных сдвигов показателей внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы и реактивных возможностей дыхательной системы у наркотизированных крыс. Дальнейшее снижение содержания кислорода приводит к необратимым последствиям, что проявляется резким снижением артериального давления, терминальным состоянием и полной остановкой дыхания. В генезе тяжелого гипоксического состояния ведущую роль играют сдвиги метаболизма, приводящие к изменению активности центральных и периферических хеморецепторов и угнетению функций вазомоторного и дыхательного центров.

Острая гипоксия, гипокапния, внешнее дыхание, сердечно-сосудистая система, реактивные возможности системы дыхания

Короткий адрес: https://sciup.org/14112996

IDR: 14112996 | УДК: 612.13-053.8:796.012

Текст научной статьи Резистентность наркотизированных крыс к прогрессирующей нормобарической гипоксии

Введение. Изучение физиологических эффектов острых гипоксических состояний, возникающих в короткие промежутки времени, представляет значительный теоретический и практический интерес не только для решения медицинских вопросов, но и для обеспечения безопасности жизнедеятельности, в частности в экстремальных условиях (занятия парашютным спортом, полеты на современных летательных аппаратах). Многофакторный процесс адаптации целостного организма к гипоксии может быть изучен в результате сопоставления изменений всех функциональных систем организма, ответственных за доставку кислорода к тканям, и в первую очередь дыхательной и сердечнососудистой систем [1–9, 12]. За последние десятилетия получены новые данные об особенностях действия различных форм, степеней и продолжительности гипоксии на кар-диореспираторную систему [2, 12, 13].

Однако во многих исследованиях, посвященных изучению адаптации организма к кислородной недостаточности, недооценивается роль сопутствующей гипокапнии, возникающей в результате гипервентиляции, направленной на компенсацию дефицита кислорода. Одним из эффектов гипокапнии является нарушение функции центральной нервной системы, что усугубляет негативное влияние гипоксии на функциональное состояние регуляторных систем. Известно, что острая гипоксия угнетает активность бульбарных хемочувствительных структур [3, 4, 10], между тем гиперкапнический стимул играет важнейшую роль в механизмах гипоксической патологии, поскольку гуморальная стимуляция дыхательного центра и формирование компенсаторных реакций дыхательной системы осуществляются взаимодействием гипоксического и гиперкапнического стимулов [3, 15, 16].

Подавляющее большинство работ посвящено влиянию постепенно нарастающей гипоксии (горная болезнь) на физиологические функции [1, 2, 10], однако не менее важным является изучение тяжелых последствий острого кислородного голодания (высотная болезнь), возникающего внезапно, как, например, в аварийных ситуациях при разгер- метизации кабины летательных аппаратов, неисправности аварийно-спасательного скафандра и др. Специфические условия, с которыми сталкивается человек в условиях высотного полета, диктуют необходимость изучения состояния кардиореспираторной системы в то резервное время, в течение которого при быстром нарастании гипоксической гипоксии сохраняются основные физиологические функции. Это необходимо не только для оценки компенсаторных возможностей организма, но и для разработки методов реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение жизнедеятельности.

Цель исследования. Изучить динамику параметров кардиореспираторной системы и реактивные возможности системы дыхания в процессе быстрого нарастания острой гипоксии.

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 14 наркотизированных (уретан, 1000 мг/кг) и трахеостомированных лабораторных крысах линии Wistar массой 250–300 г. В ходе экспериментов регистрировали: объемную скорость инспираторного потока (Vi), дыхательный объем (ДО), частоту дыхания (ЧД), минутный объем дыхания (МОД), пиковое внутригрудное инспираторное давление (ВГД), систолическое и диастолическое давление в общей сонной артерии (АДс, АДд), частоту сердечных сокращений (ЧСС). Для оценки резервных возможностей дыхательной системы использовали постинспираторную окклюзию (P0.1). Реакцию на инспираторную окклюзию оценивали по пиковым значениям инспираторного внутригрудного давления при кратковременном перекрытии (0,1 с) дыхательных путей в начале вдоха.

Гипоксическую гипоксию моделировали методом возвратного дыхания (ререспирация). Животное дышало из мешка, заполненного комнатным воздухом (21 % О2). Объем воздуха в мешке составлял 100 см3 для каждого животного. Содержание кислорода в мешке убывало по мере его потребления животным; выделяемый избыток СО2 удаляли химическим поглотителем (натронной известью). Содержание О2 (об%) во вдыхаемом воздухе регистрировали анализатором кислорода ПГК-06 («Инсовт», Санкт-Петербург), содержание диоксида углерода во вдыхаемой газовой смеси анализировали многокомпонентным газоанализатором МАГ-6П («Эксис», Москва). Исследуемые параметры регистрировали на каждой последующей минуте экспозиции. Длительность гипоксического воздействия составляла примерно одинаковое время для всех животных (10 мин). Скорость снижения кислорода составляла 2 %/мин. Гипоксическое воздействие проводили до полного прекращения дыхательных движений (гипоксическое апноэ). По мере нарастания гипоксического стимула напряжение углекислого газа снижалось от 39,3 до 20–25 мм рт. ст.

Статистическая обработка данных производилась компьютерными средствами с использованием программы Microsoft Excel, вычисляли среднюю величину и ошибку средней регистрируемых показателей. Достоверность различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что по мере снижения содержания кислорода во вдыхаемой смеси происходило изменение изучаемых параметров по сравнению с фоновыми значениями, зарегистрированными при дыхании комнатным воздухом.

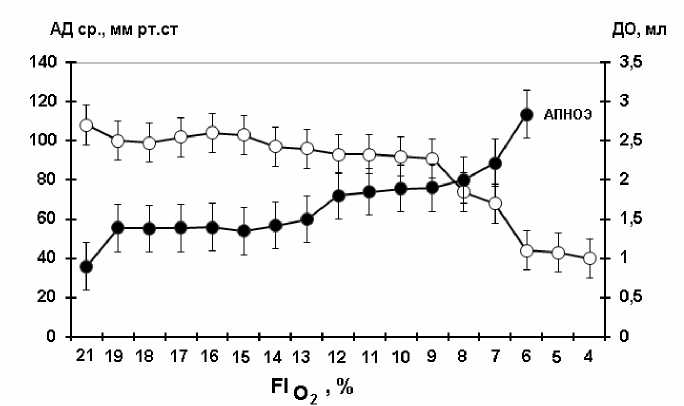

Так, при снижении содержания О2 во вдыхаемой смеси до 19 % наблюдалось увеличение ДО на 50±9 % (p<0,05), эти показания оставались неизменными до 13 % О2. Начиная с 12 % О2 рост ДО имел прогрессивный характер, и при 6 % О2 дыхательный объем увеличился на 216±16 % (p<0,05) по сравнению с фоновым значением. Частота дыхания при нарастании степени гипоксии имела незначительную тенденцию к увеличению до 11 % О2, в дальнейшем происходило прогрессивное снижение ЧД, и при достижении 6 % О2 она снизилась почти в 2 раза. Минутный объем дыхания увеличился на 59±11 % (p<0,05) уже при 19 % О2 и практически не изменялся вплоть до 9 % О2. На уровне 8 % О2 наблюдался еще больший прирост МОД – на 96±13 % (p<0,05) по сравнению с дыханием воздухом. В дальнейшем происходило недостоверное снижение МОД, при 6 % О2 значения этого показателя почти не отличались от наблюдаемых при 19 % О2.

Незначительное увеличение прироста инспираторного внутригрудного давления на 14±5 % (p>0,05) начиналось при 19 % О 2 . По мере дальнейшего нарастания гипоксического воздействия ВГД постепенно увеличивалось и при достижении 7 % О 2 прирост ВГД составил 129±10 % (p<0,05) от фона (дыхание воздухом). При 6 % О 2 начиналось резкое падение ВГД, однако его значения превышали исходные на 30±7 % (p<0,05).

Максимальный прирост окклюзионного давления на 80±12 % (p<0,05) по сравнению с дыханием воздухом наблюдался при снижении содержания кислорода до 18 %. В последующем на фоне незначительных колебаний динамика этого показателя существенно не изменялась. При падении О 2 до 6 % наблюдалась тенденция к снижению окклюзионного давления, однако величина этого показателя была выше исходных значений на 50±8 % (p<0,05). По мере снижения содержания кислорода до 15 % О 2 артериальное систолическое давление имело тенденцию к повышению, в дальнейшем АДс постепенно снижалось. Существенное падение АДс наблюдалось при 6 % О 2 в газовой смеси – в среднем на 50±12 % (p<0,05) по сравнению с дыханием на воздухе и соответствовало 56±4 мм рт. ст. Диастолическое артериальное давление оставалось практически неизменным до 9 % О 2 , однако, начиная с 8 % О 2 , происходило резкое снижение АДд, и при 6 % О 2 этот показатель уменьшился на 52±11 % (p<0,05) и составил 31±2 мм рт. ст. Частота сердцебиений в процессе нарастания степени гипоксии и гипокапнии в общем имела стабильный характер с незначительными колебаниями, а достоверное снижение этого показателя в среднем на 28±7 % (p<0,05) по сравнению с дыханием на воздухе наблюдалось при содержании О 2 менее 8 %.

В 8 экспериментах регистрация исследуемых параметров дыхательной и сердечнососудистой систем продолжалась до полной остановки дыхания (гипоксическое апноэ), которому предшествовало агональное дыхание типа гаспинг. Как следует из полученных данных, остановка дыхания возникала при содержании кислорода ниже 6 % у 4 крыс, менее

5 % – у трех, у одной крысы остановку дыхания зафиксировали при 3,6 % О2. Как видно из рис. 1, при гипоксическом апноэ сердечная деятельность сохранялась, хотя и на низком уровне. АДс соответствовало 54±4 мм рт. ст., АДд – 30±4 мм рт. ст., ЧСС – 220±18 уд./мин.

Рис. 1 . Динамика дыхательного объема (черные кружки) и среднего артериального давления (белые кружки) в процессе быстрого нарастания гипоксической гипоксии

Прекращение гипоксического воздействия вызывало повышение АДс (до 250 мм рт. ст.) и урежение частоты сердцебиений. На этом фоне наблюдалось постепенное восстановление дыхания в среднем через 10–12 с. Дыхание начиналось с возникновения инспираторного внутригрудного давления, затем формировался небольшой инспираторный объем, который постепенно увеличивался до значений, соответствующих периоду дыхания на воздухе в начале эксперимента.

При обсуждении полученных результатов следует отметить, что реакция внешнего дыхания на умеренную степень гипоксической гипоксии соответствовала данным, полученным другими исследователями [1, 10, 12, 14]. Физиологические эффекты гипоксии, вызванные снижением парциального давления кислорода в дыхательной среде, хорошо изучены в экспериментах с «подъемом на различные высоты» в условиях барокамеры либо с ингаляцией газовых смесей, обедненных кислородом [2, 8, 12]. В таких условиях первые реакции кардиореспираторной системы на гипоксию наблюдались при снижении парциального давления кислорода до 135– 125 мм рт. ст. (1500–2000 м), что сопоставимо с результатами, полученными в настоящем исследовании. Изменение легочной вентиляции при развитии острой гипоксии зави- сит от нескольких факторов: от скорости нарастания и величины гипоксического стимула, от видовых и индивидуальных особенностей регуляции дыхания. Общепринято, что минутный объем дыхания при гипоксической гипоксии возрастает [3, 4, 10]. Только при сверхострой форме, возникающей после быстрых подъемов животных на большие высоты (15 000–30 000 м и более), МОД не увеличивается, а снижается. МОД возрастает вследствие возбуждения артериальных хеморецепторов, сдвиги достигают максимума при давлении кислорода 70–60 мм рт. ст. При сверхострой степени гипоксии (5–6 %) минутный объем дыхания снижается [3]. Вместе с тем в настоящем исследовании было выявлено, что быстрое снижение содержания кислорода во вдыхаемой газовой смеси не приводит к угнетению легочной вентиляции. Так, при 6 % О2 значения МОД были выше, чем в исходном состоянии. Увеличение минутной вентиляции легких происходило в основном за счет роста дыхательного объема, поскольку частота дыхания имела незначительную тенденцию к увеличению только до 11 % О2, в дальнейшем (до 6 % О2) происходило прогрессивное снижение ЧД. При этом пиковое инспираторное внутригрудное давление, которое позволяет оценить силу сокращения всех инспираторных мышц и явля- ется косвенным отражением центральной инспираторной активности, при 6 % О2 оставалось выше значений, наблюдаемых при дыхании воздухом. Следовательно, с одной стороны, рост ДО в условиях гипоксии, способствующий усилению альвеолярной вентиляции, повышает эффективность дыхания, с другой стороны, увеличение ДО сопряжено с преодолением эластического компонента сопротивления дыханию и увеличением работы инспираторных мышц. Кроме этого, поддержание легочной вентиляции на достаточном уровне в этих условиях может осуществляться также и за счет снижения порога реакции дыхания («точка апноэ») и увеличения вентиляторной чувствительности к гиперкапническому стимулу [11, 13]. Видимо, благодаря описанным механизмам угнетение деятельности центрального дыхательного механизма у наркотизированных крыс при быстром нарастании гипоксии до 6 % О2не успевает развиться. Наши результаты согласуются с данными, полученными на крысах, в которых было показано, что в динамических условиях при уменьшении содержания кислорода во вдыхаемой газовой смеси со скоростью 7,7 торр/мин переход от умеренной к декомпенсированной степени гипоксии происходит в диапазоне 9–6 % [5]. Более глубокая гипоксия (менее 6 % О2) в результате угнетающего влияния на центральный дыхательный механизм и бульбарные хемочувствительные структуры приводила к развитию терминального состояния и остановке дыхания. В происхождении апноэ помимо гипоксии играет роль вторичная гипокапния, эффект которой может проявиться через высшие отделы центральной нервной системы.

При обсуждении причин, приводящих к необратимым последствиям в результате острого кислородного дефицита, следует учитывать функциональное взаимодействие респираторной и сердечно-сосудистой систем, поскольку система кровообращения является своеобразным индикатором нарушений, происходящих не только в условиях гипоксии, но и при других многочисленных состояниях организма. В проведенном исследовании нарушение ритма дыхания, терминальная экспираторная пауза, переходящая в апноэ, воз- никали на фоне существенного снижения артериального давления. Следовательно, резкое падение артериального давления могло быть сопряжено с расстройством микроциркуляции мозга, в т.ч. и в морфологических структурах, где происходит взаимодействие дыхательной и сердечно-сосудистой систем на центральном уровне.

З аключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что быстрое снижение кислорода во вдыхаемой смеси до 6 % и сопутствующая гипокапния не вызывают существенных сдвигов минутной легочной вентиляции, снижения силы сокращения дыхательных мышц и реактивных возможностей дыхательной системы у наркотизированных крыс. Дальнейшее нарастание гипоксической гипоксии приводит к необратимым последствиям, что проявляется резким снижением артериального давления, агональным дыханием и полной остановкой дыхания. В генезе тяжелого гипоксического состояния ведущую роль играют сдвиги метаболизма, приводящие к изменению активности центральных и периферических хеморецепторов и угнетению функции вазомоторного и дыхательного центра.

-

1. Агаджанян Н. А. Высокогорье. Физиология кровообращения: Регуляция кровообращения : руководство по физиологии / Н. А. Агаджанян. – Л. : Наука, 1986. – С. 98.

-

2. Бреслав И. С. Дыхание и работоспособность человека в горных условиях / И. С. Бреслав, А. С. Иванов. – Алма-Ата, 1990. – 184 с.

-

3. Бреслав И. С. Регуляция дыхания / И. С. Бреслав, В. Д. Глебовский. – Л. : Наука, 1981. – 280 с.

-

4. Бреслав И. С. Центральная и периферическая хеморецепция системы дыхания. Физиология дыхания / И. С. Бреслав, В. Ф. Пятин. – СПб. : Наука, 1994. – С. 416–472. – (Основы современной физиологии).

-

5. Ветош А. Н. Физиологические характеристики организма крыс породы Wistar в усло-

виях нарастающего гипоксического стимула / А. Н. Ветош, О. С. Алексеева // Патогенез. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 23.

-

6. Колчинская А. З. Дыхание при гипоксии. Физиология дыхания / А. З. Колчинская. – СПб. : Наука, 1994. – С. 589–619.

-

7. Лукьянова И. Д. Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и медицинские аспекты / Л. Д. Лукьянова, И. Б. Ушаков. – М. ; Воронеж : Истоки, 2004. – 590 с.

-

8. Малкин В. Б. Острая гипоксия. Руководство по физиологии / В. Б . Малкин. – М. : Медицина, 1979. – 100 с.

-

9. Сафонов В. А. Человек в воздушном океане / В. А. Сафонов. – М. : Национальное обозрение, 2006. – 215 с.

-

10. Сверчкова В. С. Гипоксия-гиперкапния и функциональные возможности организма / В. С. Сверчкова. – Алма-Ата, 1985. – 176 с.

-

11. Серебровская Т. В. Ответы дыхательной системы на гипоксический и гиперкапнический

стимулы при адаптации человека к условиям высокогорья / Т. В. Серебровская, Т. Г. Дубровская // Физиология человека. – 1987. – Т. 13, № 1. – С. 58–64.

-

12. Человек в условиях гипокапнии и гиперкапнии / Н. А. Агаджанян [и др.]. – Астрахань ; М., 2001. – 340 с.

-

13. Central respiratory CO2 sensitivity at extreme hypocapnia / А. Berkenbosch [et al.] // Respir. Physiol. – 1984. – Vol. 55, № 1. – P. 95–102.

-

14. Effect of rapid ascent to high altitude on autonomic cardiovascular modulation / Y. C. Chen [et al.] // Am. J. Med. Sci. – 2008. – Vol. 336, № 3. – P. 248–253.

-

15. Marshall J. M. Peripheral chemoreceptors and cardiovascular regulation / J. M. Marshall // Physiol. Rev. – 1994. – Vol. 74. – P. 543.

-

16. Nattie E. CO 2 , brainstem chemoreceptors and breathing / E. Nattie // Prog. Neurobiol. - 1999. -Vol. 59, № 4. – P. 299–331.

THE RESISTANCE TO PROGRESSIVE NORMOBARIC HYPOXIA IN ANESTHETIZED RATS

E.V. Baranova, V.A. Kilimnik, Zh.A. Donina

Pavlov Institute of Physiology RAS, Saint Petersburg

ЭКОЛОГИЯ

Список литературы Резистентность наркотизированных крыс к прогрессирующей нормобарической гипоксии

- Агаджанян Н. А. Высокогорье. Физиология кровообращения: Регуляция кровообращения: руководство по физиологии/Н. А. Агаджанян. -Л.: Наука, 1986. -С. 98.

- Бреслав И. С. Дыхание и работоспособность человека в горных условиях/И. С. Бреслав, А. С. Иванов. -Алма-Ата, 1990. -184 с.

- Бреслав И. С. Регуляция дыхания/И. С. Бреслав, В. Д. Глебовский. -Л.: Наука, 1981. -280 с.

- Бреслав И. С. Центральная и периферическая хеморецепция системы дыхания. Физиология дыхания/И. С. Бреслав, В. Ф. Пятин. -СПб.: Наука, 1994. -С. 416-472. -(Основы современной физиологии).

- Ветош А. Н. Физиологические характеристики организма крыс породы Wistar в условиях нарастающего гипоксического стимула/А. Н. Ветош, О. С. Алексеева//Патогенез. -2011. -Т. 9, № 3. -С. 23.

- Колчинская А. З. Дыхание при гипоксии. Физиология дыхания/А. З. Колчинская. -СПб.: Наука, 1994. -С. 589-619.

- Лукьянова И. Д. Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и медицинские аспекты/Л. Д. Лукьянова, И. Б. Ушаков. -М.; Воронеж: Истоки, 2004. -590 с.

- Малкин В. Б. Острая гипоксия. Руководство по физиологии/В. Б. Малкин. -М.: Медицина, 1979. -100 с.

- Сафонов В. А. Человек в воздушном океане/В. А. Сафонов. -М.: Национальное обозрение, 2006. -215 с.

- Сверчкова В. С. Гипоксия-гиперкапния и функциональные возможности организма/В. С. Сверчкова. -Алма-Ата, 1985. -176 с.

- Серебровская Т. В. Ответы дыхательной системы на гипоксический и гиперкапнический стимулы при адаптации человека к условиям высокогорья/Т. В. Серебровская, Т. Г. Дубровская//Физиология человека. -1987. -Т. 13, № 1. -С. 58-64.

- Человек в условиях гипокапнии и гиперкапнии/Н. А. Агаджанян [и др.]. -Астрахань; М., 2001. -340 с.

- Central respiratory CO2 sensitivity at extreme hypocapnia/А. Berkenbosch [et al.]//Respir. Physiol. -1984. -Vol. 55, № 1. -P. 95-102.

- Effect of rapid ascent to high altitude on autonomic cardiovascular modulation/Y. C. Chen [et al.]//Am. J. Med. Sci. -2008. -Vol. 336, № 3. -P. 248-253.

- Marshall J. M. Peripheral chemoreceptors and cardiovascular regulation/J. M. Marshall//Physiol. Rev. -1994. -Vol. 74. -P. 543.

- Nattie E. CO2, brainstem chemoreceptors and breathing/E. Nattie//Prog. Neurobiol. -1999. -Vol. 59, № 4. -P. 299-331.