Результативность выполнения сенсомоторных тренингов в индивидуальном и соревновательном контекстах деятельности испытуемыми в диадах

Автор: Галушка Е.С., Муртазина Е.П., Ермакова О.И., Зотова О.М., Перцов С.С.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Изучение психофизиологических и социальных факторов, определяющих успешность деятельности человека, является актуальной проблемой современной нейросоциобиологии, ввиду высоких требований, предъявляемых рядом профессий к качествам кандидатов. Цель исследования - проведение сравнительного анализа результативности выполнения сенсомоторного теста у одних и тех же испытуемых в индивидуальном и соревновательном контекстах деятельности.

Сенсомоторная деятельность, результативность, соревнование, диады, индивидуально-типологические особенности, биологическая обратная связь

Короткий адрес: https://sciup.org/147244043

IDR: 147244043 | УДК: 612.821:[159.94+331.44] | DOI: 10.14529/jpps240207

Текст научной статьи Результативность выполнения сенсомоторных тренингов в индивидуальном и соревновательном контекстах деятельности испытуемыми в диадах

Неопределенность, стрессогенность среды и непрерывный поток информации в современном мире оказывают значительное влияние на результативность деятельности человека. Поэтому актуальными являются исследования факторов, влияющих на производительность труда, качество обучения и успешность деятельности людей в различных социальных условиях. Особенно перспективно в указанном аспекте – выявление прогностических критериев эффективности человека в различных сферах производственных отношений и образовательном процессе [1].

Известно, что особенности целенаправленного поведения зависят от социального контекста, в котором оно реализуется. Суще- ствуют исследования, в которых показано влияние социальных условий на особенности кинематики движений [2, 3], результативность деятельности [4], в том числена скорость и успешность обучения [5, 6]. Характер изменений саморегуляции и работоспособности человека в присутствии других людей является наиболее изученной проблемой в социальной психологии и обычно рассматривается в контексте феноменов социальной фасилитации и ингибиции [7, 8]. Обнаружено, что присутствие наблюдателей увеличивает скорость и производительность субъектов при выполнении простых задач, тогда как эффективность решения сложных – снижается [9]. Например, выявлено, что чем больше противников присутствовало на стрельбище в сорев- нованиях по биатлону, тем выше была скорость стрельбы и ниже точность попадания спортсменов [10].

Конкуренция и сотрудничество – важные формы взаимодействия в социуме. С эволюционной позиции сотрудничество предполагает совместное использование ресурсов для повышения групповой безопасности и обеспечения выживания популяций. При конкуренции происходит монополизация ресурсов для максимизации индивидуальных преимуществ. Характер социальных взаимодействий способен оказывать длительные эффекты на поведение и мотивацию человека [11, 12].

Влияние соревновательных условий на эффективность деятельности наиболее изучено на спортивных моделях. Показана связь социальных контекстов с эффективностью моторного обучения [13]: сотрудничество повышало уровень мотивации участников и облегчало формирование двигательных навыков; конкуренция, напротив, снижала ее. Получены и противоположные данные [14] о том, что при соревновании, в отличие от сотрудничества, повышался результат деятельности. Также обнаружена зависимость скорости принятия решения от социального контекста: мужчинам требовалось больше времени для оценки результатов работы другого человека в условиях конкуренции, чем при сотрудничестве [15].

Анализ научной литературы выявил противоречивость данных о влиянии социальных контекстов на результативность деятельности. Различия результатов исследований, вероятно, связаны с видами изучаемой деятельности и исходными психофизиологическими особенностями взаимодействующих субъектов. Многие профессиональные сферы предъявляют повышенные требования к производительности труда, что определяет актуальность разработки новых подходов и методов исследования факторов, влияющих на успешность выполнения задач в различных социальных контекстах, и поиска надежных психофизиологических критериев профотбора. Цель работы – проведение сравнительного анализа результативности выполнения сенсомоторной задачи одними и теми же испытуемыми в индивидуальном и соревновательном контекстах.

Материалы и методы

Обследовано 65 пар мужчин (средний возраст 19 лет, 8 ± 3 месяца). Участники рекрутировались среди студентов ФГБОУ ВО

МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Критерии исключения: нескорректированные нарушения зрения, неврологические и сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе. После ознакомления с информацией об исследовании испытуемые давали добровольное информированное согласие. Исследование одобрено Межвузовским комитетом по этике при Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов (Протокол № 3 от 17.02.2022 г., получен в отделе организации научных проектов и исследовательских программ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова).

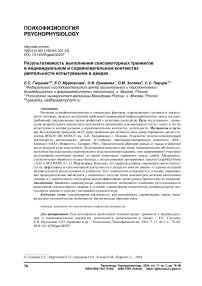

В качестве модели сенсомоторной деятельности использовался тренинг «Столбики» программно-аппаратного комплекса «БОС-Кинезис» (ООО «Нейротех», Таганрог, РФ) с биологической обратной связью (БОС) от элек-тромиографических (ЭМГ) сигналов, регистрируемых датчиками «Колибри» от мышц сгибателей кисти ведущей руки испытуемых (рис. 1). На мониторе предъявлялся вертикальный столбик с изменяющейся высотой, соответствующей нормированным динамическим амплитудно-частотным характеристикам ЭМГ-сигнала.

Перед тренингами проводилась калибровка, при которой определялись показатели максимального мышечного напряжения, задающие индивидуальные границы целевого диапазона. Он выделялся прямоугольной рамкой, середина которой соответствовала 50 % от максимальной силы мышечного напряжения и границами ± 10 % от этой середины. Задача испытуемых состояла в сознательном регулировании мышечного напряжения для удержания высоты столбика в целевом диапазоне.

Цвет столбика автоматически становился зеленым в целевой области; желтым – при отклонении его высоты на ± 10 % от середины целевого диапазона; красным – при отклонении более чем на 30 %. Результативность оценивалась в процентах длительности удержания высоты столбика в целевом диапазоне от общего времени тренинга.

Испытуемые выполняли задания в индивидуальном и соревновательном контекстах деятельности, которые задавались с помощью внешних условий и инструкций. На индивидуальном этапе участники были разделены перегородками и обучались выполнять тренинг 3 раза по 2 минуты с паузами для отдыха. Перед соревновательной деятельностью перегородки убирались, и на одном мониторе отображались два столбика от ЭМГ-сигналов

Рис. 1. Модель сенсомоторных тренингов Fig. 1. Model of sensorimotor training

каждого из соревнующихся участников (рис. 2). Испытуемые должны были в течение 3 минут дольше соперника удерживать высоту своего столбика в целевом диапазоне.

Статистический анализ осуществлялся с помощью программ GraphPad Prism v.6.01 и STATISTICA v.12. Сначала была проведена проверка данных на нормальность распределения с использованием трех тестов: Шапиро – Уилка, Д’Агостино – Пирсона и Колмогорова –Смирнова. На основании несоответствия двум из этих критериев был сделан вывод об отличии распределений данных от нормального, что определило выбор непараметрических методов. Анализ изменений по- казателей результативности при смене социального контекста осуществлялся с помощью критерия Вилкоксона для связанных выборок (Wil). Для анализа различий показателей результативности между группами испытуемых применялся тест Краскела – Уоллиса (KW) с поправкой для множественных сравнений по методу Данна. Выявление корреляционных связей осуществлялось по методу Спирмена. Достоверность различий между распределениями числа испытуемых в группах определялась по методу Хи-квадрат (Chi2). Данные анализировались по медианам и квартилям (Q1, Q3). Статистически достоверным был принят уровень p ≤ 0,05.

Рис. 2. Сенсомоторный тренинг в соревновательном контексте Fig. 2. Sensorimotor training in a competitive environment

Результаты

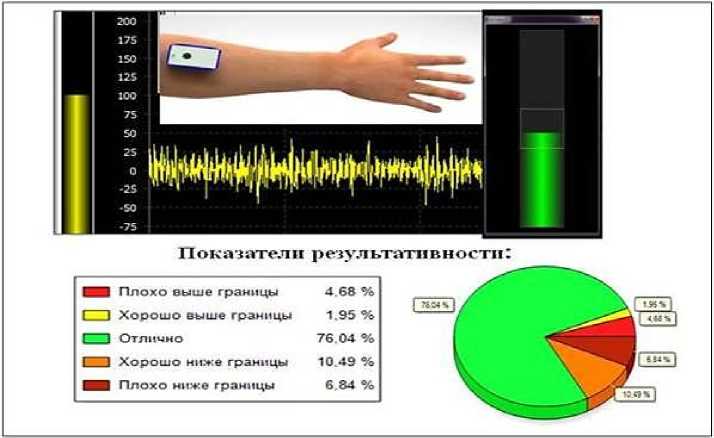

Для каждого испытуемого был определен основной показатель его исходной результативности – максимальное значение процента удержания высоты столбика в целевом диапазоне «Отлично» из трех индивидуальных тренингов (Rmax-i %). На рис. 3 приведена гистограмма распределения Rmax-i %, по которой были выявлены три моды (97,5; 87,5 и 77,5 %). В соответствии с показателями поли-модального распределения были определены границы для разделения испытуемых на группы с различными уровнями исходной результативности: низкорезультативные (Rmax-i % < 83,75 %), среденерезультативные (83,75 % ≤ Rmax-i % < 91,25 %) и высокорезультативные (Rmax-i % ≥ 91,25 %).

Анализ результативности сенсомоторной деятельности при смене социального контекста с индивидуального на соревновательный по всей выборке испытуемых (N = 130) методом парных сравнений по Вилкоксону не выявил достоверных различий по основному показателю результативности (процент удержания столбика в целевом диапазоне «Отлично» при соревновании – Rcomp % по сравнению с Rmax-i %). Корреляционный анализ между индивидуальной (Rmax-i %) и соревновательной (Rcomp %) результативностью испытуемых обнаружил достоверность их взаимосвязи (КК = 0,52, p < 0,001) по всей выборке в целом.

В таблице представлены статистические данные по группам с разной успешностью сенсомоторной деятельности в индивидуаль- ном и соревновательном контекстах. Сравнительный анализ по методу Краскела – Уоллиса свидетельствует о достоверности различий между тремя группами как в индивидуальном, так и соревновательном контекстах деятельности.

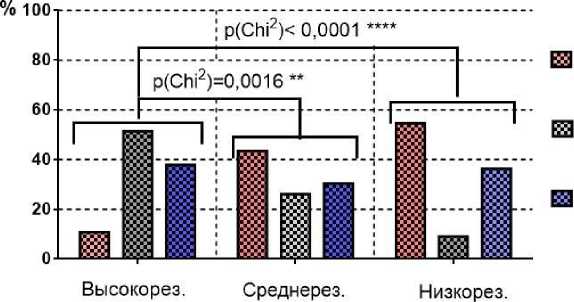

При дифференцированной оценке изменений в отдельных группах испытуемых с разными уровнями исходной результативности были выявлены подгруппы с разнонаправленными динамиками Rcomp % относительно Rmax-i % (рис. 4). Достоверно больший процент испытуемых с увеличением результативности в условиях соревнования наблюдался в тех группах, которые на индивидуальном этапе деятельности имели средние и низкие показатели процента удержания столбика в целевом диапазоне по сравнению с исходно высокорезультативными участниками.

У исходно высокорезультативных испытуемых показатель Rcomp % преимущественно оставался на прежних уровнях (у 51,4 % испытуемых) или значимо снижался при смене контекста на соревновательный (37,8 % участников, р (Wil) = 0,0007). У 43,5 % испытуемых исходно среднерезультативной группы результативность возрастала ( р (Wil) = 0,005), у 26,1 % – существенно не менялась, у 30,4 % – снижалась ( р (Wil) = 0,018). В группе изначально низкорезультативных субъектов при соревновании у 54,5 % испытуемых происходило значимое увеличение результативности ( р (Wil) = 0,0002), тогда как у 36,4 % она значимо снижалась ( р (Wil) = 0,002).

40 50 60 70 80 90 100

Рис. 3. Гистограмма распределения показателя результативности Rmax-i % в индивидуальном контексте деятельности. Цветами выделены столбики, соответствующие группам высоко- (красный), средне- (зеленый) и низкорезультативных (синий) испытуемых

Fig. 3. Histogram illustrating the distribution of Rmax-i% in individual settings. Task performance is considered as follows: high – red, average – green, and low – blue

Результативность выполнения сенсомоторных тренингов в индивидуальном и соревновательном контекстах деятельности (Ме, Q1; Q3 )

Sensorimotor performance in individual settings and a competitive environment (Ме, Q1; Q3)

|

Группа Group |

Индивидуальный контекст Individual |

Соревновательный контекст Competitive |

|

|

Rmax-i % |

Rcomp % |

||

|

Все испытуемые All subjects |

92,50 (89,74; 96,60) |

91,94 (82,95; 97,53) |

|

|

Высокорезультативные High performance |

96,18 (94,18; 98,09) |

97,44 (94,15; 98,80) |

|

|

Среднерезультативные Average performance |

87,58 (85,59; 90,43) |

88,98 (86,40; 90,39) |

|

|

Низкорезультативные Low performance |

71,13 (69,52; 79,05) |

74,03 (61,30; 80,99) |

|

|

Межгрупповое сравнение по методу Краскела – Уоллиса Intergroup comparisons, Kruskal–Wallis test |

H (2, 130) = 102,39 p < 0,0001 |

H (2, 130) = 105,93 p < 0,0001 |

|

|

Множественные парные сравнения с поправкой по методу Данна Multiple pairwise comparisons, Dunn’s correction |

высоко–средне high – average |

p < 0,0001 |

p < 0,0001 |

|

высоко–низко high – low |

p < 0,0001 |

p = 0,0186 |

|

|

средне–низко average – low |

p = 0,0186 |

p = 0,0060 |

|

рост результативности без изменений снижение результативности

Рис. 4. Соотношения испытуемых в подгруппах с различной динамикой показателя результативности при соревновании (Rcomp %) в диадах относительно максимума в индивидуальных условиях деятельности (Rmax-i %) в группах испытуемых с разными исходными характеристиками результативности. Приведены значимые различия распределений по подгруппам методом Хи-квадрат (p(Chi2))

Fig. 4. Ratios of subject percentages within various performance dynamics subgroups during competitive activities (Rcomp%) in dyadic settings compared to peak performance in individual settings (Rmax-i %) in samples of subjects with different baseline performance. Significant differences for subgroup distributions are provided as Chi-square method p-values (p(Chi2))

Таким образом, выявлены разнонаправленные изменения успешности выполнения сенсомоторного теста в зависимости от уровня исходной индивидуальной результативности при смене контекста деятельности на соревновательный.

Обсуждение

Анализируя полученные результаты исследования, можно предположить, что изменения результативности в конкурентных условиях связаны с эффектом социальной фасилитации – феноменом, впервые обнаруженным

N. Triplett [7] при наблюдении за велосипедистами, которые проходили дистанцию быстрее, соревнуясь с другими, по сравнению с ездой в одиночку.

В нашем исследовании результативность при соревновании коррелировала с индивидуальной успешностью. Однако улучшение результативности наблюдалось не у всех испытуемых, а в большей степени у тех участников, которые исходно показывали более низкие результаты. Анализ полученных фактов позволяет предположить, что разные динамики успешности выполнения сенсомоторного теста связаны не только с изменением контекста выполняемой деятельности, но и с индивидуальными психофизиологическими характеристиками участников. По литературным данным люди с высокой самооценкой в большей степени склонны к социальной фасилитации, тогда как высокотревожные участники опасаются негативной оценки окружающих, что зачастую снижает результативность их деятельности в присутствии других [16].

Следует отметить, что контексты деятельности в нашем исследовании соответствуют двум условиям, которые P.R. Sackett с соавт. [17] определили как: 1 – типичные (индивидуальный контекст); 2 – условия максимальной производительности, возникающие при необходимости достижения субъектами наилучших результатов в ограниченный по времени период (соревновательный контекст). U.C. Klehe с соавт. [16] показали, что успешность деятельности взаимосвязана с мотивацией и уровнем самоэффективности человека – уверенностью в собственных способностях организовывать и выполнять действия, необходимые для достижения результата. Ими выявлено, что условия максимальной производительности снижают результативность, а высокая самоэффективность может служить «буфером» против такого влияния.

В качестве факторов, влияющих на успешность деятельности в присутствии других людей, рассматриваются следующие: 1) аффективные (опасение оценки, желание произвести хорошее впечатление и др.); 2) когнитивные (необходимость контролировать большее количество стимулов); 3) физиологические (например, усиление симпатической активации в ситуации стресса) [18].

В условиях соревнования испытуемым приходилось работать в обстановке с большим количеством стимулов, чем на индивидуаль- ном этапе деятельности. Это связано с необходимостью концентрироваться на собственной задаче и вместе с тем отслеживать действия противника. Имеются научные данные, свидетельствующие о различном вкладе определенных областей мозга в обеспечение деятельности в индивидуальных и конкурентных условиях [19]. По данным фМРТ-исследования в процессе соревнования по сравнению с индивидуальной деятельностью наблюдалась большая активация областей мозга, связанных с исполнительным контролем сенсомоторных функций и процессами ментализации (нижняя лобная извилина, префронтальная и передняя островковая кора). Эти нейрофизиологические механизмы могут играть адаптивную роль в понимании намерений и действий противника и выстраивании соответствующих стратегий собственного поведения.

Заключение

Таким образом, нами были исследованы индивидуально-типологические особенности выполнения сенсомоторного тренинга одними и теми же участниками в индивидуальном и соревновательном контекстах деятельности; показана зависимость успешности выполнения задания при соревновании от исходной результативности испытуемых. Предполагается, что разнонаправленность динамик результативности людей в разных социальных условиях деятельности связана, в частности, с различиями в индивидуальных способностях к концентрации внимания, саморегуляции психоэмоциональных состояний и уровне мотивации.

Обнаруженные факты вносят вклад в понимание особенностей межличностных взаимодействий, расширяя современные представления о системных механизмах обеспечения успешности совместной деятельности [20, 21]. Результаты исследования могут лечь в основу выявления прогностических психофизиологических критериев эффективности деятельности для разработки методик подбора успешно работающих сотрудников, например, в экстремальных условиях, требующих высокой устойчивости регуляторных механизмов [22]. Данные об индивидуально-типологических особенностях результативности человека и влияния социальных контекстов на успешность деятельности также могут быть использованы для разработки индивидуальных программ тренировок в спорте [23], оптимизации образовательного и производственного процессов [6, 24, 25].

Список литературы Результативность выполнения сенсомоторных тренингов в индивидуальном и соревновательном контекстах деятельности испытуемыми в диадах

- Дмитриева Ю.А., Коробова С.Ю., Горских А.Г. Прогноз эффективности студентов в проектной деятельности: обоснование междисциплинарного исследования // Психология. Психофизиология. 2023. Т. 16, № 4. С. 19–32. DOI: 10.14529/jpps230402

- Krishnan-Barman S., Forbes P.A.G., Hamilton A.F.C. How can the study of action kinematics inform our understanding of human social interaction? // Neuropsychologia. 2017. Vol. 105. P. 101–110.

- Humans depart from optimal computational models of interactive decision-making during competition under partial information / S. Steixner-Kumar, T. Rusch, P. Doshi et al. // Scientific Reports. 2022. Vol. 12. Art ID 289. DOI:10.1038/s41598-021-04272-x

- Getting along to get ahead: The role of social context in tournament promotion and reward systems /G.C. Banks, C.E. Whelpley, E.R. Crawford et al. // PLoS One. 2021. Vol. 16 (9). Art ID e0257389. DOI: 10.1371/journal.pone.0257389

- Dindar M., Ren L., Järvenoja H. An experimental study on the effects of gamified cooperation and competition on English vocabulary learning // British Journal of Educational Technology. 2020;52. DOI:10.1111/bjet.12977

- Ciobanu N.R., Barth K., Florescu M.C.Cooperation vs. Competition. Approaches on the inclusion of children with SEN // Különleges Bánásmód – Interdiszciplináris folyóirat. 2021. Vol. 7. P. 25–33. DOI: 10.18458/KB.2021.1.25

- Triplett N. The Dynamogenic Factors in Pacemaking and Competition // American Journal of Psychology. 1898. Vol. 9 (4). P. 507–533. DOI: 10.2307/1412188

- Zajonc R.B., Heingartner A., Herman E.M. Social enhancement and impairment of performance in the cockroach // Journal of Personality and Social Psychology. 1969. Vol. 13 (2). P. 83–92. DOI: 10.1037/h0028063

- Nijstad B.A., Stroebe W., Lodewijkx H.F.M. The illusion of group productivity: a reduction of failures explanation // European Journal of Social Psychology. 2006. Vol. 36 (1). P. 31–48. DOI: 10.1002/ejsp.295

- The impact of co-acting competitors on shooting performance in elite biathletes / A. Heinrich, H. Koehler, F. Müller et al. // Journal of sports sciences. 2022. Vol. 40. P. 1–9. DOI: 10.1080/02640414.2022.2127514

- Spillover effects of competition outcome on future risky cooperation / Y. Li, Z.Liu, Y.Wang et al. // Scientific Reports. 2023. Vol. 13. DOI: 10.1038/s41598-023-32523-6

- Still want to help? Interpersonal coordinations effects on helping behaviour after a 24 hour delay / L. Cross, J. Michael, L. Wilsdon et al. // ActaPsychologica. 2020. Vol. 206. Art. ID 103062. DOI: 10.1016/j.actpsy.2020.103062

- Kaefer A., Chiviacowsky S. Cooperation enhances motor learning // Human Movement Science. 2022. Vol. 85. Art. ID 102978. DOI: 10.1016/j.humov.2022.102978

- Müller F., Cañal-Bruland R. Interindividual differences in incentive sensitivity moderate motivational effects of competition and cooperation on motor performance // PloS one. 2020. Vol. 15. Art ID e0237607. DOI:10.1371/journal.pone.0237607

- Sex differences on the response to others gains and losses under cooperation and competition / H. Yang, Q.Duan, M. Peng// International Journal of Psychophysiology. 2022. Vol. 182. P. 211–219. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2022.10.012

- Klehe U.C., Anderson N., Hoefnagels E. Social Facilitation and Inhibition During Maximum Versus Typical Performance Situations // Tetrahedron Letters. 2007. Vol. 20. DOI: 10.1080/08959280701333040

- Sackett P.R., Zedeck S., Fogli L. Relations between measures of typical and maximum job performance // Journal of Applied Psychology. 1988. Vol. 73. P. 482–486.DOI: 10.1037/0021-9010.73.3.482

- Some cognitive and neuropsychological aspects of social inhibition and facilitation / G.F. Wagstaff, J. Wheatcroft, J.C. Cole et al. // European Journal of Cognitive Psychology. 2008. Vol. 20 (4). P. 828–846. DOI: 10.1080/09541440701469749

- Cooperative and Competitive Contextual Effects on Social Cognitive and Empathic Neural Responses / M. Lee, H.S. Ahn, S.K. Kwon, S. Kim // Frontiers in Human Neuroscience. 2018. Vol. 12. Art ID: 218. DOI: 10.3389/fnhum.2018.00218

- Меськова Е.С., Муртазина Е.П., Гинзбург-Шик Ю.А. Межличностная координация: системные аспекты и социально-психофизиологические факторы (обзор) // Психология. Психофизиология. 2022. Т. 15, № 3. С. 91–102. DOI: 10.14529/jpps220309

- Wahn B., König P., Kingstone A. Interpersonal coordination in joint multiple object tracking // Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance. 2021. Vol. 47 (9). P. 1166–1181. DOI: 10.1037/xhp0000935

- Котовская С.В. Психофизиологические факторы профессиональной жизнеспособности специалистов экстремального профиля с позиции эмергентно-синергетического подхода / С.В. Котовская// Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13, № 1. С. 79–87. DOI: 10.14529/jpps200109

- Показатели функциональной латеральной организации у студентов-юношей медицинского вуза с различным уровнем физической подготовленности / И.М. Мазикин, М.М. Лапкин, М.В. Акулина, П.А. Кулагин // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2022. Т. 30, № 3. С. 367–374. DOI: 10.17816/PAVLOVJ96768

- Wongvorachan T. The Impact of Classroom Competition and Cooperation to Student Academic Performance. 2023. DOI:10.31234/osf.io/7vugd.

- Ouyang X., Liu Z., Gui C. The interactive effects of intragroup cooperation and competition: toward a perspective of paradox // Management Decision. 2023. Vol. 61. DOI:10.1108/MD-11-2021-1462