Результаты анализа рецептов формовочных масс керамики населения восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

Автор: Селин Дмитрий Вадимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа исходного сырья и составов формовочных масс керамики из культово-производственных комплексов и погребений восточного варианта пахомовской культуры с памятника Тартас-1. Выделено четыре группы рецептов: глина + шамот + органический раствор (85 %); глина + шамот + дресва + органический раствор (12 %); глина + шамот + навоз (2 %); глина + дресва + органический раствор (1 %). Петрографические исследования подтвердили наличие выделенных групп. Определено использование гранитоидов и кальцита как минеральной добавки. Сравнение рецептов формовочных масс керамики восточного варианта с изделиями пахомовской культуры Тоболо-Иртышского междуречья, а также других одновременных культур Барабинской лесостепи и прилегающих территорий показало, что сосуды с примесью дробленого гранита идентифицируются как привозные, связанные с бегазы-дандыбаевской культурой Центрального Казахстана. Традиции составления формовочных масс керамики позднеирменской культуры и анализируемого памятника отличаются. По итогам исследования выдвинута гипотеза о сосуществовании и взаимодействии на культово-производственном комплексе как пришлого населения (пахомовского и бегазы-дандыбаевского), так и местного (позднеирменского).

Барабинская лесостепь, археология, керамика, восточный вариант пахомовской культуры, исходное сырье, формовочная масса, петрография

Короткий адрес: https://sciup.org/147219638

IDR: 147219638 | УДК: 903.023

Текст научной статьи Результаты анализа рецептов формовочных масс керамики населения восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

Благодаря накоплению источниковой базы в последние годы поднимается ряд задач, связанных с проблемой взаимодействия и генезиса культур в позднем бронзовом веке. Пахомовская выделена позже других андро-ноидных культур [Корочкова, 1987]. До недавнего времени было исследовано небольшое количество памятников, что затрудняло интерпретацию полученных материалов и не позволяло решить вопросы, связанные с ее генезисом, хронологическими и террито- риальными рамками, связями с соседями и пр.

С начала 2000-х гг. начинается постепенное аккумулирование материалов памятников, относящихся к пахомовской культуре, локализованных в левобережном Прииртышье. Результатом этого стал выпуск обобщающих работ, в которых была сформирована концепция развития данной культуры [Корочкова, 2010; Костомаров, 2010]. Следует отметить, что пахомовские памятники

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00036).

Селин Д. В. Результаты анализа рецептов формовочных масс керамики населения восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 7: Археология и этнография. С. 60-73.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 7: Археология и этнография

в Тоболо-Иртышском междуречье представлены преимущественно поселенческими комплексами. Могильники изучены значительно слабее. В то же время серия памятников, соотносящихся с пахомовской культурой, выявлена в лесостепной части правобережного Прииртышья [Молодин, Пилипенко и др., 2012. С. 63]. В настоящее время эти комплексы выделены в особый, восточный, вариант [Молодин, 2014. С. 54]. В отличие от территории Тоболо-Иртышья, в Барабинской лесостепи изучены крупные погребальные и ритуальные комплексы [Молодин, Наглер и др., 2012; Молодин и др., 2013; Молодин, Ефремова и др., 2014; Молодин, Дураков и др., 2014]. Анализ полученных материалов демонстрирует их несомненную специфику на фоне автохтонного для данной территории ирменско-поздне-ирменского пласта, причем не только культурную, но и антропологическую и генетическую [Молодин, Нескоров, 1992; Чикише-ва, 2012; Молодин, Пилипенко и др., 2012].

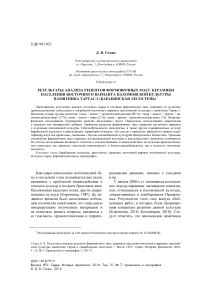

Одним из наиболее информативных памятников, связанных с восточным вариантом пахомовской культуры, исследуемых в настоящее время, является Тартас-1, расположенный в Венгеровском р-не Новосибирской обл. (рис. 1). Памятник представляет собой совокупность разновременных (от неолита до позднего Средневековья) погребальных, культовых и поселенческих объектов. Характеристика уникальных культовопроизводственных комплексов (святилищ), включающих в себя ямы, прокалы, следы бронзолитейной деятельности и бронзовые изделия, опубликована в ряде специальных работ [Молодин, Наглер и др., 2012; Моло-дин и др., 2013; Молодин, Дураков и др., 2014; Молодин, Ефремова и др., 2014]. Несмотря на то что надежные критерии выделения древних святилищ до сих пор не определены, рассматриваемые объекты резко отличаются от поселенческих находками костей человека, бронзовых изделий, отсутствием очагов и хозяйственных ям. Особый статус этих конструкций подчеркивают также погребальные сооружения, обнаруженные в непосредственной близости от них [Молодин, Ефремова и др., 2014].

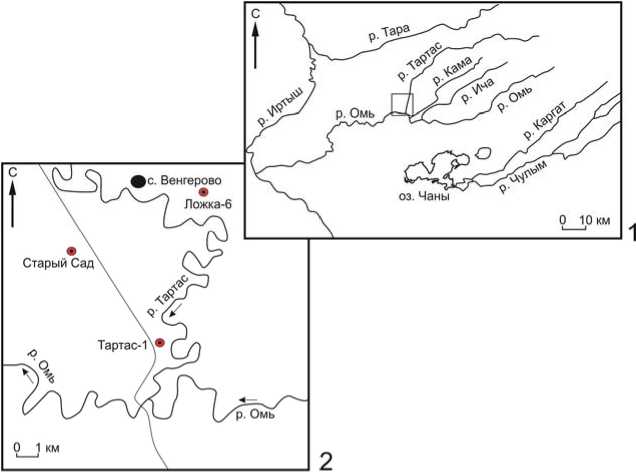

Самая массовая категория находок - керамика (рис. 2). В материалах изучаемого памятника для культовых комплексов выделяются три типа: восточный вариант пахо-мовской, позднеирменский и с чертами бе- газы-дандыбаевской культуры [Молодин, Наглер и др., 2012; Молодин и др., 2013; Молодин, Дураков и др., 2014; Молодин, Ефремова и др., 2014]. Основой для разделения служит орнаментация сосудов. Материал сильно фрагментирован, что сужает возможность анализа способов конструирования, морфологии, обработки поверхности. Для подробного исследования остается доступным определение исходного сырья и состава формовочной массы.

Цель работы - выявить традиции составления формовочных масс гончарами восточного варианта пахомовской культуры; сравнить выделенные рецепты с традициями составления формовочных масс других синхронных культур Барабинской лесостепи и прилегающих территорий; определить привозную керамику с нетипичным исходным сырьем и составом формовочных масс.

Определение исходного сырья и составов формовочных масс проводилось с использованием специального комплекса как археологических, так и естественнонаучных методов: микроскопический анализ поверхностей и изломов сосудов, сопоставление выявленных примесей с эталонной базой экспериментальных образцов, петрографический анализ для определения физико-химических свойств исходного сырья и примесей [Дребущак и др., 2006; Цетлин, Медведев, 2013. С. 98].

При помощи микроскопического анализа изучены образцы от 110 сосудов, 108 из них происходят из культово-производственных комплексов, а 2 - из погребения № 588 (см. рис. 2).

Все изделия изготовлены из ожелезнен-ного глинистого сырья. В качестве естественных примесей в исходном сырье отмечены: бурый железняк (87 % от общего числа образцов), слюда (30 %), раковина (5 %). Бурый железняк по облику неоднороден: встречается полностью окатанный (67 %), реже - только угловатый (7 %). Сочетание того и другого типов бурого железняка зафиксировано в 5 % случаев, что говорит о наличии традиции предварительной обработки исходного сырья, в ходе которой бурый железняк принимал более окатанную форму. По степени запесоченности глинистое сырье подразделяется на низко- (7 %), средне- (86 %) и сильнозапесоченное (7 %). Подобные данные могут свидетельствовать об использовании однотипного сырья, кото-

Рис. 1. Памятники восточного варианта пахомовской культуры, расположенные в Венгеровском р-не Новосибирской обл.: 1 – местонахождение памятников на карте Бара-бинской лесостепи; 2 – карта-схема расположения памятников

Рис. 2. Керамика восточного варианта пахомовской культуры из культово-производственных объектов памятника Тартас-1

рое добывалось из разных залежей, но в пределах одного небольшого района.

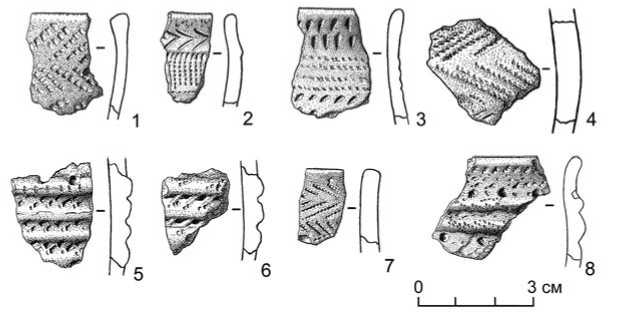

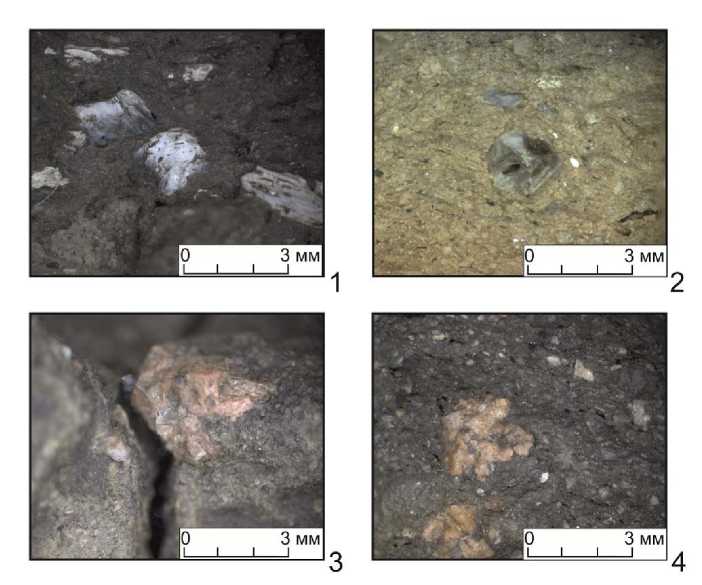

В состав формовочной массы входили как органические, так и минеральные добавки. К первым относится обнаруженный в 108 образцах (98 %) органический раствор (из навоза жвачных животных (?)), о чем свидетельствует наличие аморфных пустот со сглаженными стенками, налет черного «глянца» и следы мелкой растительной органики (рис. 3, 1 – 2 ). В 2-х случаях (2 %) в качестве примеси выявлен навоз.

Как минеральная примесь при составлении формовочной массы использовались шамот и дресва. Шамот обнаружен в 109 образцах (99 %) и является, наряду с органическим раствором, характерной примесью для данной керамики (рис. 3, 3–4). Определенные различия проявляются в концентрации шамота и способах его калибровки. Так, зафиксированы пропорции сырья и примеси в соотношении 1 : 3–4 (3 %), 1 : 4–5 (17 %), 1 : 5–6 (42 %), 1 : 7 (28 %), 1 : 8 (6 %), 1 : 9 (4 %). Подобные результаты демонстрируют устойчивую традицию концентрации шамота в соотношении 1 : 5-7 (87 %) с небольшими отклонениями, которые могут быть связаны со случайными факторами. Способы калибровки подразделяются на две группы. Первая представлена некалиброванным шамотом диаметром от 0,1 до 3-8 мм (59 %). Вторая - калиброванным по верхней границе до 2 мм (42 %).

В данном случае четко фиксируются две традиции калибровки и добавления шамота. Общее у обеих групп - наличие мелких (0,5-0,9 мм) и средних (1-1,9 мм) фракций. Кроме этого, в 39 случаях (35 %) обнаружен шамот в шамоте, что свидетельствует об устойчивости традиции добавления этой минеральной примеси в глинистое сырье, и в одном случае в шамоте прослежена примесь навоза (рис. 3, 4 ).

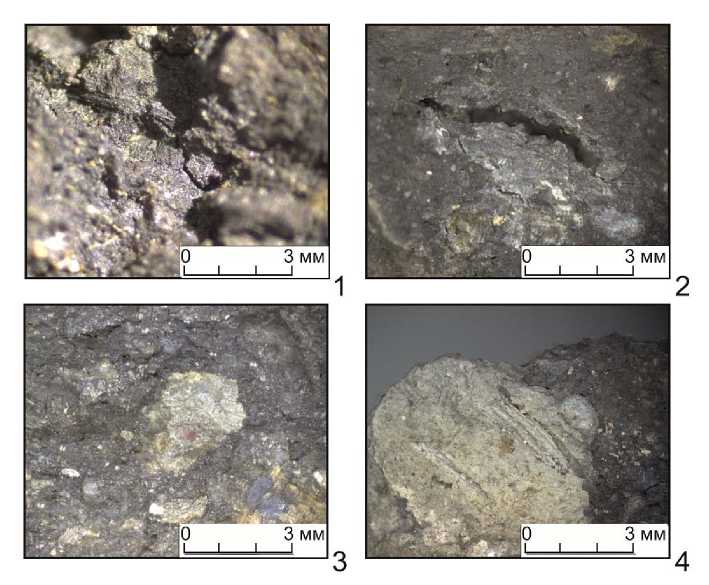

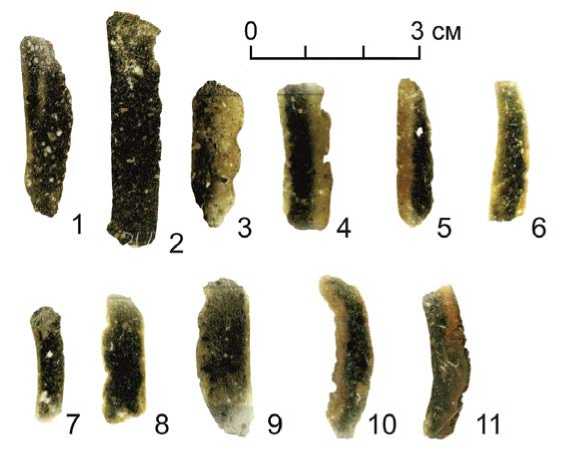

Второй минеральной примесью в составе формовочной массы является дресва (13 %), в 13 случаях встреченная вместе с шамотом и в одном - без него (рис. 4). Она не однородна по своему минеральному составу и представлена в 6 случаях кальцитами (рис. 4, 1 - 2 ) и в 8 - гранитами (рис. 4, 3 - 4 ) 1 . Концентрация дресвы в глинистом сырье составляет 1 : 4 (1 обр.), 1 : 5 (4 обр.) 1 : 6/7 (9 обр.). По способу калибровки дресва, как и шамот, делится на две группы. В первую включены некалиброванные, диаметром от 0,1 до 3-6 мм (8 ед.). Вторую составляют калиброванные по верхней границе до 2,2 мм (6 ед.).

Таким образом, традиция выбора калибровки и концентрации для дресвы в глинистом сырье не отличается от шамота, а на особенности калибровки дресвы не влияло ее различие по минеральному составу.

В целом, для керамики культово-производственных комплексов восточного варианта пахомовской культуры памятника Тар-тас-1 определены следующие группы с разными рецептами формовочных масс.

-

1. Глина + шамот + органический раствор - 96 сосудов, 85 %.

-

2. Глина + шамот + навоз - 2 сосуда, 2 %.

-

3. Глина + шамот + дресва + органический раствор - 13 сосудов, 12 %.

-

3.1. Дресва из гранита - 8 образцов.

-

3.2. Дресва из кальцита - 6 образцов.

-

-

4. Глина + дресва + органический раствор - 1 сосуд, 1 %.

Петрографический анализ проведен по методике, разработанной исследователями для археологической керамики [Жущихов-ская, Залищак, 1986]. Всего отобрано 11 образцов (из каждого выделенного рецепта) (рис. 5; см. также таблицу).

Петрографические исследования 2 показали, что в качестве исходного сырья использовался суглинок монтмориллонит-гидрослю-дистого состава с примесью хлорита и пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала полевошпатово-кварцевого в различной концентрации. Исходное сырье во всех образцах преобладает над примесями.

Примесь песка в керамике является естественной и состоит из зерен кварца неправильной и угловатой формы. Реже встречаются включения калиевого полевого шпата, плагиоклаз. Единичны в исходном сырье зерна зеленого хлорита, эпидота, циркона, турмалина, роговой обманки и слюды. Размерность песка колеблется в пределах 0,050,3 мм.

К искусственным добавкам в глину относятся породные обломки и шамот. Дресва из гранитоидов имеет кварц-полевошпатовый состав. В качестве еще одного минерала для добавления в керамику применялся кальцит, выявленный в виде обломков неправильной, остроугольной, овально-вытянутой формы размером 0,1-1,6 мм.

Шамот представлен обломками темнобурого, черного, зеленовато-бурого, красновато-бурого цвета, неправильной, овальной и угловатой формы, часто с неровными краями, содержащими примесь песка. Состав глинистой части шамота и песка близок к составу черепка. Помимо этого, обнаружены обломки с более мелким песком, иногда почти без примеси песка, единично -более мелкие обломки шамота в шамоте. Размер обломков шамота колеблется в пределах 0,1-1,6 мм, доля его в образце составляет от 1 до 24 %.

Органические примеси выявляются в виде мелких (до 0,2 мм), округлых фосфатных образований светло-коричневого цвета и тонких (0,01-0,02 мм), длинных пустот, ориентированных как субпараллельно, так и перпендикулярно стенкам черепка.

Рис. 3. Микрофотографии примесей в составе формовочной массы сосудов восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1: 1 - 2 - органический раствор; 3 - шамот; 4 - шамот с примесью навоза

Рис. 4. Микрофотографии примесей дробленой породы в составе формовочной массы сосудов восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1: 1 - 2 -дробленый кальцит; 3 - 4 - дробленый гранит

Рис. 5. Петрографические шлифы образцов керамики восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1

Таким образом, петрографическое исследование подтвердило наличие всех выделенных ранее рецептов формовочных масс. В качестве дробленой породы применялись гранитоиды и кальциты. Наиболее частыми добавками в глину являлись шамот и органический раствор.

На территории Барабинской лесостепи в эпоху поздней бронзы и в переходное к раннему железному веку время складывается своеобразная ситуация, когда несколько культур сосуществуют друг с другом, а их носители вступают в активные контакты [Молодин, 2014; Мыльникова, 2015]. Непосредственно с проанализированной керамикой в слое и объектах залегали фрагменты посуды позднеирменской культуры, для которой выполнена детальная характеристика гончарной технологии [Мыльникова, Чемя-кина, 2002, Мыльникова, 2015]. Для поздне-ирменской керамики в составе формовочной массы типичен шамот, поэтому не представляется возможным считать наличие этой примеси спецификой какой-то конкретной культуры в данный период [Там же]. Однако для гончарства позднеирмен-ской культуры характерно наличие рецептов без органической примеси (46,4 % на памятнике Омь-1), с добавлением песка (12,8 %) и без дресвы [Мыльникова, Чемякина, 2002. С. 34]. Подобные данные позволяют говорить о специфике керамики восточного ва- рианта пахомовской культуры по сравнению с автохтонной позднеирменской.

Для пахомовской культуры Тоболо-Ир-тышского междуречья исследование технологии гончарного производства проведено В. Илюшиной [2015]. В результате анализа 39 сосудов выделено 10 рецептов формовочных масс, где в 38 случаях в качестве примеси использовались шамот и органика в виде выжимки, органического раствора и навоза. Подобный факт сходства рецептов может объясняться культурной близостью этих групп населения. Примесь дресвы встречается в керамике из памятников западной территории распространения пахо-мовской культуры, однако в качества минерала использовался тальк, а не гранит и кальцит.

Переходя к анализу керамики с дресвой, следует отметить, что в Барабинской лесостепи запасы камня практически отсутствуют, что заставляло древнего человека импортировать это сырье во все эпохи, поэтому добавление дробленой породы в формовочную массу не являлось автохтонной традицией гончарства культур этой территории [Молодин, 1985. С. 9]. Добавка дробленого кальцита в формовочную массу не характерна ни для одной культуры эпохи бронзы Барабинской лесостепи [Мыльникова, 2015]. К настоящему моменту обнаружен один случай введения данного минерала

Результаты петрографического анализа керамики восточного варианта пахомовской культуры (нумерация шлифов соответствует рис. 5)

|

cd Д о |

Цемент |

Рецепт формовочной массы |

Песок |

Шамот |

|||||

|

к ° g § i3 |

Состав |

Структура и текстура |

к ° g § |

Состав |

Преобладающий размер, мм |

° g § i3 |

Размер, мм |

||

|

1 |

62 |

Суглинок легкий монтмо-риллонит-гидрослюдисто-го состава с примесью хлорита и пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала полевошпатово-кварцевого состава (до 10–15 %) |

Алевро-пелитовая |

Глина + шамот + породные обломки (гранитоиды) |

38 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. Встречаются редко таблитчатые, призматические, неправильной формы зерна калиевого полевого шпата, меньше – плагиоклаза |

0,1–0,3 |

1 |

0,24–2,32 |

|

2 |

65 |

Суглинок легкий монтмо-риллонит-гидрослюдисто-го состава с примесью пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала полевошпатовокварцевого состава (до 10–12 %) |

Алевро-пелитовая |

Глина + породные обломки (гранитоиды) |

35 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. Встречаются редко таблитчатые, призматические, неправильной формы зерна калиевого полевого шпата, меньше – плагиоклаза |

0,1–0,2 |

– |

– |

|

3 |

75 |

Суглинок тяжелый мон-тмориллонит-гидрослю-дистого состава с примесью хлорита и пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала полевошпатово-кварцевого состава (до 20–25 %) |

Алевро-пелитовая |

Глина + шамот + органический раствор |

15 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. Встречаются редко таблитчатые, призматические, неправильной формы зерна калиевого полевого шпата, меньше – плагиоклаза. Единично встречены глинистокремнистые обломки, иногда оже-лезненные, зерна зеленого хлорита, эпидота |

0,1–0,2 |

10 |

0,08–1,3 |

|

4 |

65 |

Суглинок средний мон-тмориллонит-гидрослю-дистого состава с примесью хлорита и пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала |

Алевро-пелитовая |

Глина + шамот + породные обломки (кальцит) + органический раствор |

12 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. Встречаются редко таблитчатые, призматические, неправильной формы зерна калиевого полевого шпата, меньше – плагиоклаза. |

0,1–0,2 |

17 |

0,1–2,4 |

|

cd Д о |

Цемент |

Рецепт формовочной массы |

Песок |

Шамот |

|||||

|

й Й 3» ° И к ^ о § с |

Состав |

Структура и текстура |

° И К о § с |

Состав |

Преобладающий размер, мм |

3» ° й К ^ о § ч а с |

Размер, мм |

||

|

полевошпатово-кварце вого состава (до 15–18 %) |

Единично встречены глинистосидеритовые окатыши, зерна эпидота, пластинки бесцветной слюды |

||||||||

|

5 |

70 |

Суглинок легкий монтмо-риллонит-гидрослю-дистого состава с примесью пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала полевошпатовокварцевого состава (до 10–12 %) |

Алевро-пелитовая |

Глина + шамот + породные обломки (кальцит) + органический раствор |

10 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. Встречаются редко таблитчатые, призматические, неправильной формы зерна калиевого полевого шпата, меньше – плагиоклаза. Единично встречены зерна эпидота, циркона, пластинки бесцветной слюды |

0,1–0,2 |

17 |

0,1–1,6 |

|

6 |

75 |

Суглинок тяжелый мон-тмориллонит-гидрослю-дистого состава с примесью пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала полевошпатовокварцевого состава (до 25–26 %) |

Алевро-пелитовая |

Глина + шамот + породные обломки (кальцит) + органический раствор |

12 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. Встречаются редко таблитчатые, призматические, неправильной формы зерна калиевого полевого шпата, меньше – плагиоклаза. Единично встречены зерна эпидота, пластинки бесцветной слюды |

0,05–0,1 |

10 |

0,1–2 |

|

7 |

60 |

Суглинок легкий монтмо-риллонит-гидрослюдисто-го состава с примесью хлорита и пылеватого и мелкоалевритового обломочного материала полевошпатово-кварцевого состава (до 10–15 %) |

Алевро-пелитовая |

Глина + шамот + органический раствор |

25 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. Встречаются редко таблитчатые, призматические, неправильной формы зерна калиевого полевого шпата, меньше – плагиоклаза. Единично встречены зерна эпидота, турмалина, пластинки бесцветной слюды |

0,05–0,1 |

15 |

0,2–1,1 |

|

8 |

75 |

Суглинок тяжелый мон-тмориллонит-гидрослю- |

Алевро-пелитовая |

Глина + органический раствор |

25 |

Зерна кварца субизометричной, неправильной и угловатой формы. |

0,08–0,15 |

– |

– |

Вторым минералом, используемым в качестве дресвы, является гранит. Примесь породных обломков известна в еловской керамике Еловского I и II могильников, однако дробленым минералом там является кварцит [Матющенко, 2004. С. 417]. Дробленый гранит использовался как добавка в керамику и населением ирменской культуры в Приобье, однако подобная примесь совершенно не характерна для гончарства этой культуры центральной части Барабы [Мыльникова, 2015]. Анализируя сосуды из мавзолея памятника Дандыбай, М. П. Грязнов еще в 50-е гг. ХХ в. отмечал наличие толченого гранита [1952. С. 139], что подтверждают и современные исследователи керамики бегазы-дандыбаевской культуры [Папин и др., 2015. С. 134; Бейсенов и др., 2014. С. 59].

Из-за отсутствия выходов камня в Бара-бинской лесостепи керамику с гранитной дресвой с памятника Тартас-1 следует определить как привозную и связанную, по всей видимости, с традициями изготовления керамики бегазы-дандыбаевской культуры. Традиция добавления кальцита в формовочную массу также не является местной, наиболее близкие аналогии к настоящему моменту выявлены в керамике могильника Дандыбай. Кроме этого, в коллекции обнаружен сосуд, в формовочную массу которого добавлялся дробленый гранит и органи- ческий раствор, а шамот отсутствовал. Наличие подобного изделия позволяет предположить, что изначально в посуду добавлялась только дробленая порода, а примесь шамота появилась позже, в результате смешения групп населения с разными традициями составления формовочных масс. Данный механизм неоднократно наблюдался в этнографии [Бобринский, 1994; Цетлин, 2012].

Взаимодействие носителей культур из Казахстана с населением Барабинской лесостепи в эпоху поздней бронзы и в переходное к раннему железному веку время уже отмечалось ранее. Проявлялось оно не только в керамическом производстве, но и в смешении элементов погребальной практики, и в наличии типичного для южных популяций бронзового инвентаря [Молодин, 1981. С. 17; Молодин, Нескоров, 1992]. Другую группу, для традиции составления формовочной массы которой характерно добавление шамота и органического раствора, следует связывать с пахомовским населением Тоболо-Иртышья. Присутствие в одних комплексах совместно керамики этих двух групп, а также керамики позднеирменского облика позволяет выдвинуть предположение о сосуществовании трех разных групп населения, одна из которых мигрировала в Барабинскую лесостепь с территории Тобо-ло-Иртышья (пахомовская), другая – из Центрального Казахстана (бегазы-дандыба-евская), а третья является автохтонным населением (позднеирменская).

Список литературы Результаты анализа рецептов формовочных масс керамики населения восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

- Бейсенов А. З., Варфоломеев В. В., Касеналин А. Е. Памятники бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана. Алматы: Изд-во Ин-та археологии им. А. Х. Маргулана, 2014. 192 с.

- Бобринский А. А. Отражение эволюционных и миграционных процессов в особенностях древней гончарной технологии//Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1994. С. 14-16.

- Грязнов М. П. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане//СА. 1952. № 16. С. 129-163.

- Дребущак В. А., Мыльникова Л. Н., Дребущак Т. Н., Болдырев В. В., Молодин В. И., Деревянко Е. И., Мыльников В. П., Нартова А. В. Физико-химическое исследование древней керамики (на примере изделий переходного времени от бронзового к железному веку). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. 98 с.

- Жущиховская И. С., Залищак Б. Л. Петрографический метод в изучении керамики Приморья//Методы естественных наук в археологическом изучении древних производств на Дальнем Востоке. Владивосток: Изд-во Ин-та истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, 1986. С. 55-67.

- Илюшина В. В. Гончарное производство населения пахомовской культуры Нижнего Притоболья//Человек и север: антропология, археология, экология. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. С. 143-147.

- Корочкова О. Н. Предтаежное и южнотаежное Тоболо-Иртышье в эпоху поздней бронзы: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1987. 26 с.

- Корочкова О. Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). Екатеринбург: Уралюриздат, 2010. 103 с.

- Костомаров В. М. Пахомовские древности Западной Сибири: культурная атрибуция, хронологическая и территориальная локализация: Дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2010. 168 с.

- Матющенко В. И. Еловский археологический комплекс. Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. Ч. 2: Еловский II могильник. Доирменские комплексы. 468 с.

- Молодин В. И. О связях ирменской культуры с бегазы-дандыбаевской культурой Казахстана//Сибирь в прошлом, настоящем и будущем: Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. Новосибирск, 1981. Вып. 3: История и культура народов Сибири. С. 15-17.

- Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 1985. 202 с.

- Молодин В. И. Этнокультурная мозаика в Западной Барабе (эпоха поздней бронзы -переходное время от эпохи поздней бронзы к железному веку. XIV-VIII вв. до н. э.)//Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 4 (60). С. 54-64.

- Молодин В. И., Дураков И. А., Кобелева Л. С., Ефремова Н. С., Демахина М. С. Исследования культовых сооружений пахомовской культуры (восточный вариант)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. 20. С. 215-219.

- Молодин В. И., Ефремова Н. С., Кобелева Л. С., Дураков И. А., Мыльникова Л. Н., Ковыршина Ю. Н. Погребение пахомовской культуры на могильнике Тартас-1//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. 20. С. 219-223.

- Молодин В. И., Кобелева Л. С., Наглер А., Дураков И. А., Ефремова Н. С., Ненахов Д. А., Демахина М. С., Мыльникова Л. Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. Т. 19. С. 265-269.

- Молодин В. И., Наглер А., Хансен С., Дураков И. А., Кобелева Л. С., Ефремова Н. С., Новикова О. И., Мыльникова Л. Н., Васильев С. К., Васильева Ю. А., Ковыршина Ю. Н., Кудинова М. А., Мосечкина Н. Н., Ненахов Д. А., Нестерова М. С., Сальникова И. В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 231-235.

- Молодин В. И., Нескоров А. В. О связях населения западносибирской лесостепи и Казахстана в эпоху поздней бронзы//Маргулановские чтения, 1990: Материалы конф. М., 1992. Ч. 1. С. 93-96.

- Молодин В. И., Пилипенко А. С., Журавлев А. А., Трапезов Р. О., Ромащенко А. Г. Генофонд мтДНК представителей восточного варианта пахомовской культуры//Археология, этнография и антропология Евразии. 2012. № 4 (52). С. 62-70.

- Мыльникова Л. Н. Керамика переходного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Западной Сибири: диалог культур: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2015. 42 с.

- Мыльникова Л. Н., Чемякина М. А. Традиции и новации в гончарстве древних племен Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. 200 с.

- Папин Д. В., Ломан В. Г., Степанова Н. Ф., Федорук А. С. Результаты технико-технологического анализа керамического комплекса поселения эпохи поздней бронзы Рубле-во VI//Теория и практика археологических исследований. 2015. № 2 (12). С. 115-143.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с.

- Цетлин Ю. Б., Медведев В. Е. Технико-технологический анализ древнейшей керамики Приамурья (13-10 тыс. л. н.)//Археология, этнография и антропология Евразии. 2013. № 2 (54). С. 94-107.

- Чикишева Т. А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита -раннего железа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. 468 с.