Результаты антропологического изучения мумифицированных останков из могильника Зеленый Яр в Нижнем Приобье

Автор: Багашев А.Н., Ражев Д.И., Пошехонова О.Е., Слепченко С.М., Алексеева Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Комплекс археологических памятников Зеленый Яр расположен в 40 км от г. Салехард (ЯНАО). К настоящему времени опубликованы материалы 37 погребений, содержащих останки 43 чел. В восьми захоронениях XII-XIII вв. были обнаружены мумифицированные останки. В статье представлены результаты комплексного изучения наиболее хорошо сохранившегося мумифицированного тела мужчины из погр. 27. Исследование проводилось на основании компьютерной томографии. Информативность полученных данных позволяет считать КТ-технологию «методом выбора» при анализе немацерированных останков. Доступность для осмотра не только наружных швов свода черепа, но и эндокрана позволила уточнить возраст смерти индивидуума - 45-55 лет. Были выявлены патологии зубочелюстной системы, скрытые под мягкими тканями: кариес и его осложнения в виде апикального периодонтита и остеоартроза левого височно-нижнечелюстного сустава. Также были обнаружены различные травматические повреждения и дегенеративно-дистрофические изменения опорнодвигательного аппарата. Для осуществления краниологического исследования и реконструкции лица мужчины на основании компьютерной томографии было выполнено трехмерное моделирование цифрового изображения черепа и создана его объемная пластиковая копия. Анализ серии черепов XII-XIII вв. из могильника Зеленый Яр свидетельствует о монголоид-ности внешнего облика погребенных. В расовом отношении их можно отнести к ямало-енисейскому антропологическому типу западно-сибирской антропологической формации. Выраженными представителями данного типа в настоящее время являются сибирские тундровые ненцы. Это хорошо иллюстрирует реконструкция внешнего облика человека.

Западная сибирь, мумифицированные останки, компьютерная томография, палеопатология, краниология

Короткий адрес: https://sciup.org/145145791

IDR: 145145791 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.135-145

Текст научной статьи Результаты антропологического изучения мумифицированных останков из могильника Зеленый Яр в Нижнем Приобье

Мумифицированные тела людей обнаруживаются во многих частях света и относятся к различным эпохам. В антропологическом аспекте они, с одной стороны, характеризуются разнообразным познавательным потенциалом, с другой – сложностью изучения цельного объекта с видоизмененными тканями.

Методы исследования мумий, широко использовавшиеся до недавнего времени, были связаны с «вскрытием», «разворачиванием», которо е часто приводило к их повреждению, а иногда и к уничтожению, что категорически не устраивало исследователей [Manchester Museum…, 1979]. Развитие и совершенствование рентгеновской компьютерной томографии привлекло ученых возможно стью изучать мумии без разрушения. Однако применение рентгенографии как неразрушающего метода не удовлетворяло в полной мере необходимость в определении способов бальзамирования, проведении антропометрии и многого другого. Использование рентгеновской компьютерной томографии (КТ) дало возможность преодолеть вышеуказанные недостатки и вывело исследования в этой области на новый уровень. С помощью созданных 3D-моделей можно было определять патологии и проводить стандартные антропометрические исследования костей не менее эффективно, чем на мацерированных останках [Hughes, 2011]. Визуализированные кости черепа могли служить объектом стандартного краниометрического исследования, кроме того, по ним можно реконструировать внешность человека. Другим немаловажным плюсом КТ является возможно сть многократного изучения мумии. Впервые компьютерная томография мумифицированных останков мальчика и молодой женщины, показавшая перспективность метода, была применена в 1977 г. Д. Хэрвудом-Нэшем из Торонто [Harwood-Nash, 1979]. Позднее количество мумий, изученных при помощи этого метода, значительно возросло.

В Ро ссии периодически проводятся исследования с применением компьютерной томографии. Они, правда, пока единичны и, как правило, связаны с изучением мацерированных костных останков неандертальцев и древних людей [Ископаемый Homo..., 2008; Медникова, 2011]. В России известен только один случай применения томографии для исследования мумий. При помощи магнитно-резонансного компьютерного томографа и рентгенографии изучена женская мумия, найденная на Алтае на плато Укок в кургане Ак-Алаха-3. В результате исследователи констатировали отсутствие каких-либо резких патологических отклонений на суставах и позвоночнике женщины [Феномен…, 2000].

Обнаруженные в могильнике Зеленый Яр палеоантропологические находки на сегодняшний день единственный источник, на основании которого можно не только воссоздать особенности внешнего облика обитателей субарктических территорий Западной Сибири в начале II тыс. н.э., но и реконструировать этапы истории антропологических типов данного региона. Однако с учетом уникальности и исторической важности обнаруженных мумифицированных останков антропологический анализ был возможен только при использовании неразрушающих методов, в частности компьютерной томографии.

Материал

Комплекс археологических объектов Зеленый Яр расположен вблизи одноименного по с елка Приуральского р-на ЯНАО на пойменном острове, образованном с одной стороны р. Полуй, с другой – протокой Горный Полуй. Входящие в него погребальные памятники представлены грунтовыми некрополями VIII–IX и XIII вв. Крупномасштабные раскопки археологического комплекса проводились в течение 1999–2002 гг. под руководством Н.В. Федоровой. Результаты исследований представлены в коллективной монографии [Зеленый Яр…, 2005]. В 2013 г. исследования памятника были возобновлены [Гусев и др., 2014].

К настоящему моменту опубликованы материалы по 37 погребениям, содержавшим останки 43 чел., останки еще трех индивидуумов были найдены вне могильных ям. В восьми поздних захоронениях находились мумифицированные останки людей [Зеленый Яр…, 2005, с. 189–192; Гусев и др., 2014]. В пяти случаях это были мумии разной степени сохранности: в трех погребениях – останки детей 1–2 лет, в одном – ребенка 6–7 лет и в одном – взрослого мужчины. В процессе исследования не обнаружилось никаких свидетельств в пользу намеренного сохранения умерших. Согласно проведенному анализу, процесс мумификации определялся следующими факторами: иссушением мягких тканей в холодный период; подавлением разрушающей деятельно сти микрофлоры со единениями меди из окружающих тела медесодержащих предметов (летом) и низкими температурами (зимой) [Зеленый Яр…, 2005, с. 193–196].

Из обнаруженных в могильнике Зеленый Яр мумифицированных объектов наиболее пристальному изучению были подвергнуты останки взрослого мужчины из погр. 27. Полное описание останков и результаты исследований, проведенных в начале 2000-х гг., представлены в монографии [Там же, с. 109–113]. В могильной яме 27 находилась закрытая колода-саркофаг, имитирующая форму лодки. После удаления древесины ее верхней части был обнаружен сверток. Погребенный был полностью обернут тонким мехом, зажатым в области ступней медным конусом. Внутри конуса находился небольшой кол из лиственницы, который впоследствии был отдан на дендрохронологическое исследование, что позволило установить абсолютную дату совершения погребения – 1282 г. [Там же, с. 108]. Под верхними слоями меха обнаружена

Рис. 2. Мумия в процессе бальзамирования в НИЦ БМТ ВИЛАР (2006 г.).

медная пластина, покрывающая среднюю часть погребения, от области ключиц до уровня колен. Ниже фиксировалась собранная в многочисленные складки одежда из оленьих шкур, закрывавшая покойного от шеи до ступней ног. На голове погребенного был головной убор типа капора из меха росомахи, лицо закрывала треугольная заплата. Под ней находилась прямоугольная медная пластина, которая как бы обжимала всю лицевую часть головы. После снятия покровов обнаружились останки взрослого мужчины (рис. 1). Мягкие ткани достаточно полно сохранились на голове (лицевая часть и левая сторона) и фрагментарно в области груди, живота и ног.

Для предотвращения разложения мягких тканей тело мужчины было передано в Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий ВИЛАР (г. Москва) для консервации. После очищения останков от грунта и остатков меха сотрудники центра осуществили многоступенчатый долголетний процесс бальзамирования, в ходе которого производились манипуляции, призванные объединить части тела и придать ему анатомически верный внешний вид (рис. 2): «Согласно топографо-анатомическому расположению реставрированы кости верхних и нижних конечностей с помощью пластиковых штырей, палочек и эпоксидной смолы. В отдельных

Рис. 1. Мумифицированная голова мужчины из погр. 27 на момент обнаружения (2001 г.) [Зеленый Яр…, 2005].

случаях кости связывались нитками, пропитанными специальным раствором, для придания конечностям прочности и нужной формы. Недостающие фрагменты костей на стопах и кистях заделывались кусочками шкур, древесины, мхом и пластичными массами в сочетании с пропиткой их канифолью. Отдельные фрагменты мягких тканей и костей закреплялись эпоксидной смолой, канифолевым лаком и специальными массами с красителями. После окончания работы по монтажу скелета и мягких тканей тела проведена обработка всей поверхности мумифицированных останков раствором спирта с тимолом» [Там же, с. 315].

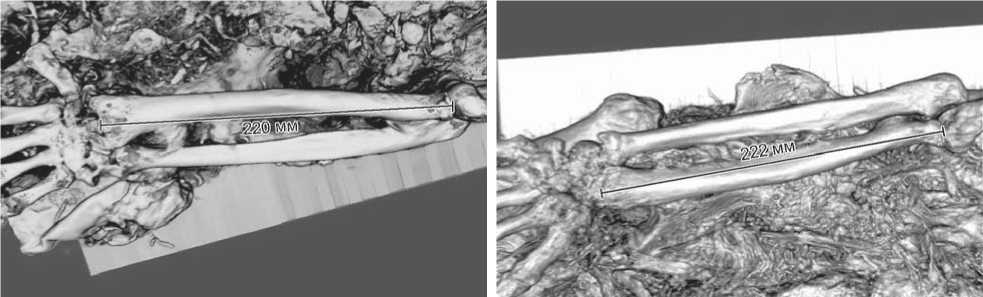

Внешнее изучение мумифицированных останков проведено Г.В. Рыкушиной (Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва) во время бальзамирования в лаборатории ВИЛАР. Установлено, что мумия принадлежала мужчине зрелого возраста с относительно длинными руками, особенно предплечьем, и короткой голенью. Длина тела, рассчитанная по формулам К. Пирсона и А. Ли, составила 160,0 см, что соответствует показателю ниже среднего. Полученные при описании особенностей лица характеристики, несомненно, указывали на монголоидный расовый комплекс, характерный для представителей Северной Азии. Кроме этого, при обследовании рук погребенного отмечено существенное различие в длине лучевых костей: наибольшая величина правой – 257 мм, левой – 236 мм. Было высказано предположение, что укорочение произошло в результате перелома [Рыкушина, 2005].

Методы исследования

Многослойная рентгеновская компьютерная томография останков мужчины из погр. 27 была проведена в 2012 г. в Салехардской клинической городской больнице (три цикла сканирования с шагом в 1,5 и 2,0 мм). Основные характеристики компьютерного томографа Brilliance-16 Philips: рентгеновская трубка MRC 8.0 MHU; теплоемкость трубки 8 MHU; генератор 60 кВт; конфигурация толщины срезов 16 × 0,75 мм, 16 × 1,5; 8 × 3; 4 × 4,5; 2 × 0,6 мм; разрешение 24 пары линий/см; время полного оборота трубки 0,5 с (0,4 с опционально); скорость реконструкции 6 изображений/с. КТ-исследование позволило осуществить моделирование черепа, подробно описать скелет и частично мягкие ткани мумифицированного тела, измерить некоторые кости с помощью 3D-визуализации.

При изучении томограмм возникли некоторые затруднения. Ввиду применения в процессе бальзамирования упоминавшихся выше средств не все удалось полноценно охарактеризовать и интерпретировать. Например, введение пластикового стержня через спинномозговое отверстие позвонков для закрепления головы привело к их частичному разрушению и т.д.

Для осуществления краниологического исследования и реконструкции лица мужчины на основании компьютерной томографии было выполнено трехмерное моделирование цифрового изображения черепа и создана его объемная пластиковая копия. Для распечатки копии черепа на 3D-принтере была подготовлена цифровая модель с максимальным виртуальным удалением мягких тканей (рис. 3, 1 ). Вследствие этого на полученной модели отсутствовали значительные участки височных, клиновидной, затылочной, верхнечелюстных, носовых и других костей и, наоборот, на некоторых костях имелись наслоения мягких тканей (рис. 3, 2 ). Поэтому после распечатки пластиковой копии черепа бормашиной были удалены фрагменты

Рис. 3. 3D-модель черепа ( 1 ), его пластиковая копия, распечатанная на 3D-принтере ( 2 ), и обводы черепа ( 3 ).

«мягких тканей», которые не удалось отделить на виртуальной копии, а недостающие участки компенсированы пластическими массами в соответствии с анатомическими нормами.

По копии черепа проведен краниометрический анализ по стандартной программе [Алексеев, Дебец, 1964]. Однако для проверки некоторых показателей измерения выполнялись и на визуализированном изображении. Для выяснения направлений расоге-нетиче ских связей зеленоярской палеопопуляции и особенностей ее межгрупповой изменчивости исследуемая выборка сопоставлялась с рядом территориально ближайших популяций с помощью канонического анализа.

На основе исследования мумифицированных останков человека и анализа морфологии черепа была проведена пластическая антропологическая реконструкция внешности индивида. По сравнению со стандартной процедурой сложность заключалась в том, что череп находился в составе мумифицированного тела, поэтому при скульптурной реконструкции также была использована его пластиковая копия.

Результаты и обсуждение

КТ-исследование показало, что мужчина из погр. 27 могильника Зеленый Яр умер в возрасте 45–55 лет. Определение возраста проводилось по зарастанию наружных швов черепа, а также стертости жевательных поверхностей коронок зубов. При исследовании зубочелюстной системы выявлены кариес (первые моляры верхней челюсти) и его осложнения в виде апикального периодонтита, а также остеоартроза левого височно-нижнечелюстного сустава. Стертость зубов значительная. Данные изменения свидетельствуют о сильной нагрузке на жевательный аппарат. К сожалению, не удалось установить, имеет ли кариес травматическую этиологию или является первичным. Од- нако достаточно зрелый возраст индивидуума, а также то, что при жизни не было потеряно ни одного зуба, не исключают травматическую природу кариеса и развившихся после осложнений.

При исследовании позвоночника во всех отделах выявлены изменения в виде субхондрального склероза суставных поверхностей дугоотростчатых суставов, а также краевых костных разрастаний, особенно отчетливо выраженных в поясничном отделе. Данные изменения указывают на достаточно значительную статическую нагрузку на позвоночник и его регулярную микротравматизацию.

Исследование длинных трубчатых костей верхних конечностей выявило перелом со смещением правой плечевой ко сти в области «хирургической шейки». Судить о прижизненности травмы не представляется возможным, однако следы костной мозоли не зафиксированы. На головке левой плечевой кости отмечается субхондральный склероз, а также наличие, вероятно, субхондральных кист, свидетельствующих об артрозе данного сустава. Диафиз и дистальный конец левой плечевой кости без патологических изменений. Остальные длинные кости верхних конечностей характеризуются слабым развитием проявлений остеоартроза. Укорочение левой лучевой кости, отмеченное Г.В. Рыкушиной при внешнем осмотре рук, не было подтверждено при 3D-визуализации костей предплечья. Длина правой лучевой кости составила 220 мм, левой – 222 мм (рис. 4). Данный факт еще раз доказывает большую разрешающую способность компьютерной томографии и 3D-визуализации в сравнении с визуальным осмотром мумифицированных останков. Длина тела, рассчитанная по формулам К. Пирсона и А. Ли, составила 158 см, что практически не отличается от данных Г.В. Рыкушиной.

На головке левой бедренной кости наблюдаются краевые костные разрастания, достигающие 2–4 мм, что свидетельствует о значительности проявлений остеоартроза (коксартроз I–II степени) (рис. 5). В об-

Рис. 4. Правая ( 1 ) и левая ( 2 ) лучевые кости.

Рис. 5. Остеоартроз левого тазобедренного сустава: стрелками обозначены краевые костные разрастания головки бедренной кости и энтезопатии большого вертела.

ласти вертелов обеих бедренных костей имеются значительно выраженные энтезопатии. Отмечаются множественные переломы тазовых костей, вероятно имеющие посмертный характер (возникли в ходе бальзамирования). Следы заживления не выявлены.

Привязанность значительных проявлений остеоартроза к левым конечностям – артроз левого плечевого сустава, левосторонний коксартроз I–II степени, проявления трохантерита – может указывать на перенесенную травму данных суставов с этой стороны.

Морфологический анализ, проведенный по копии черепа, выявил следующие характеристики. Лоб широкий, высокий, слабоубегающий, метриометопный, бугры выражены слабо. Глабеллярная часть развита умеренно (3 балла). Линия темени в виде выпуклой дуги, теменные бугры не выражены. Сосцевидные отростки большого размера, невыступающие, направлены вперед. Наружные слуховые отверстия среднего размера. Затылок широкий, невыступающий, слабопреломленный. Релье ф выйной области затылка значителен, наружный затылочный выступ развит слабо (1 балл). Показатели ширины черепной коробки большие и очень большие, высоты – малые и очень малые. По пропорциям череп суббрахикранный, по высотно-продольным и высотно-поперечным характеристикам – низкий. Лицо широкое на всех уровнях, эуриморфное по пропорциям; в горизонтальной плоскости профилировано слабо, в вертикальной – мезогнатно, а по указателю выступания – прогнатно. Клыковая ямка средней глубины. Орбиты широкие и средневысокие, по пропорциям мезоконхные. Нос высокий при средней ширине, но по пропорциям лепторинный. Ширина переносья на дакриальном уровне на границе больших и сред- них показателей, высота средняя. На симотическом уровне носовые ко сточки средней ширины и ма-лой/средней высоты. В целом переносье уплощено, а выступание костного носа среднее. Передненосовая ость выражена слабо (2 балла), ее направление горизонтальное. Нижняя челюсть очень массивная, характеризуется большой шириной и средней длиной. Направление ее ветвей вертикальное, углы развернуты. Альвеолярный отросток верхней челюсти высокий, выступающий, характеризуется челюстным прогнатизмом. Прикус лабидодонтный. Подбородочная область развита сильно. Форма нижнего края челюсти угловатая.

Выборка XIII в. из могильника Зеленый Яр на сегодняшний день представлена двумя черепами из погребений 27 и 34. Измерения последнего дали информацию буквально по нескольким размерам. Суммарные данные серии представлены в табл. 1.

Чтобы выяснить, к каким современным народам приближены индивиды из погребений XII–XIII вв. могильника Зеленый Яр, полученные метрические данные черепов сравнивались с характеристиками по наиболее близким географически и хронологически мужским выборкам. Были привлечены данные по ненцам (сборная серия из 38 черепов европейских, обских и енисейских ненцев [Дебец, 1951, с. 177–221], выборка из могильников Нямбой-то и Вэсакояха в бассейне р. Таз [Багашев, Слепченко, 2015], две небольшие группы из Яр-Сале и с р. Щучьей [Дрёмов, 1984], три женских черепа с городища Надымский Городок, размеры которых переведены в условно мужские [Багашев, Ражев, 2009]), северным хантам (116 черепов из могильника Халас-Погор [Дебец, 1951, с. 177–221], 12 – из окрестностей Обдорска, 22 – с кладбища у с. Мужи [Дрёмов, 1984]), сосьвинским (северным) манси (29 черепов из бассейна р. Северная Сосьва [Дебец, 1951, с. 177–221]) и северным селькупам (единственная североселькупская серия, состоящая из трех мужских черепов, из могильника XVII–XIX вв. Кикки-Акки в верховьях р. Таз [Пошехонова, 2015]). На сегодняшний день это исчерпывающий перечень опубликованных материалов по современному населению северной части Западной Сибири. Ханты и манси Нижнего Приобья соотносятся с собственно уральской группой популяций (антропологическим типом) западно-сибирской локальной расы, ненцы рассматриваются в составе ямало-енисейской [Багашев, 1998, 2016], а северные селькупы предварительно отнесены к южному, обь-иртышскому антропологическому варианту этой расы [Пошехонова, 2015]. Обобщенно можно отметить, что для ненцев характерны такие особенности, как брахикрания, высокий череп, высокое и широкое лицо, тенденция усиления уплощенности лица и переносья, по сравнению

Таблица 1. Средние размеры и указатели мужских черепов из могильника Зеленый Яр и сравнительные материалы

|

Ф S -0 о т 05 Ф ^ Ф О |

го |

со СМ |

со СМ |

со см |

со см |

СО см |

со см |

то см |

со см |

со см |

то см |

то см |

то см |

то см |

то см |

LD см |

см |

СМ |

со см |

см |

со см |

S |

см |

||||

|

IX |

СМ СМ |

р то со |

р то" со |

со" см |

to со" о |

со" |

то со" со |

со о" то |

о" о |

со см" то |

о со" со |

со то" |

то со то |

со со то |

COLD" со |

то то" то |

то со" то |

о" |

см то" LD |

см" ю |

ю со" со |

9 |

Told" со |

СО- |

|||

|

го |

см |

СМ СМ |

см см |

см см |

см см |

см см |

см см |

см см |

см см |

CM CM |

см см |

см см |

см см |

||||||||||||||

|

о СМ |

СО ТО |

со со" со |

р о" см |

О- |

со |

о" то |

о" о |

LO то |

Тосо" со |

С0-со" со |

р то" то |

о со" то |

то |

||||||||||||||

|

IX |

|||||||||||||||||||||||||||

|

н 05 X |

о о 5 о |

го |

ТО |

см |

см |

см |

см |

см |

см |

см |

CM |

о |

то |

то |

о |

о |

о |

см |

СМ |

о |

о |

см |

то |

см |

|||

|

СО |

р |

со со" со |

см |

р со" |

То-см |

СО ТО |

С0-о>" о |

Тосо" то |

toco |

то то" |

то то |

то то |

о то" со |

со" то |

to со" то |

to о" |

id" ID |

см" LD |

ТО СО |

to |

ТО СО |

to |

|||||

|

IX |

|||||||||||||||||||||||||||

|

6 CL 05 О 5 ° X с |

го |

^ |

р |

^ |

со |

ю |

о о |

со о |

ю |

ю |

co о |

со |

М" |

со |

СО |

со то |

см |

со |

со |

||||||||

|

со |

то |

то |

см см |

ТО о" |

р то" |

То-то" |

р со" со |

СО ТО |

Тосо" то |

to to" to |

то" |

Тосо" о |

о |

то" со |

со со" то |

Тосо" |

Р со" LD |

со" LD |

Тосо" |

то см" со |

со" |

||||||

|

IX |

то |

||||||||||||||||||||||||||

|

ГО Ф О |

Ф S S ° т ^ ^ Z CL s <Г с $ ^ |

го |

то |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

co |

со |

со |

со |

со |

то |

со |

со |

СО |

СО |

со |

со |

со |

со |

|

|

IX |

5 |

Тосо" со |

р со" со |

р см" со |

То-см |

toco" |

СО- |

to со" то |

о то" то |

о то |

C0-co" со |

то" |

то |

о см" то |

о то |

Тосо" то |

то |

о о" |

С0- СМ LD |

ю |

то" |

СОТО" со |

СОТО |

||||

|

1 § £ о СЕ ,О 05 1— Т |

го |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

co |

см |

со |

со |

см |

со |

см |

см |

со |

см |

см |

||||||

|

IX |

СМ |

ТО со |

р со" со |

см |

см |

р см" |

toco" ТО |

ТО- 0) |

то со со |

id" со |

Told" со |

LDLD" то |

о" о |

то со то |

ТО- ТО |

р со" то |

со” LD |

TO LD |

ТО СО |

р то" |

о то |

5- |

|||||

|

ГО т if |

го |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

ю |

ID |

LD |

LO |

||||||||||||||||

|

О |

р ТО |

ТО ю |

то |

ю со" |

со" со |

о со" то |

со o co |

Ото" |

см" то |

о id" то |

со см" |

СО |

|||||||||||||||

|

IX |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Ф т |

S |

го |

то |

со |

1^ |

1^ |

со |

со |

со |

1^ |

1^ |

то |

co |

то |

то |

то |

то |

то |

то |

то |

ТО |

ТО |

со |

1^ |

то |

со |

|

|

со со" со |

р то |

СО СО |

О- |

о" со |

СО- |

о то" со |

То-см" о |

о со" то |

CO TO |

см то" |

о |

то то" то |

р |

То-то" то |

то" то |

[J |

СО то" LD |

ТО см" ю |

со |

ТО-IO |

о см" то |

см со |

|||||

|

О- |

IX |

со |

|||||||||||||||||||||||||

|

ф го 05 О К |

го |

1^ |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

то |

то |

то |

то |

||||||||||||

|

ТО- |

то to |

со" см |

см" со |

р см" |

СО ТО |

о то" то |

ТО- d) |

TO TO |

ТО- ТО |

ТО- |

р со" то |

р 9 |

|||||||||||||||

|

IX |

со |

см |

|||||||||||||||||||||||||

|

ГО го о о |

го |

ю |

со со |

со со |

со со |

со |

со со |

со со |

со со |

со со |

LD со |

LD со |

со то |

LD СО |

LD СО |

со |

со со |

LO то |

то |

||||||||

|

IX |

"Г |

О ТО |

to to |

р то" см |

То-см |

Тосо |

о см" |

о со со |

со то |

р то |

СО ТО |

СО ТО |

о |

о |

то" то |

ТО- ТО |

то |

Тосо" |

Ю |

со” ю |

со" со |

то" |

COLO" то |

9 |

|||

|

со |

го |

со |

см |

см |

т- |

т- |

см |

т- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

^- |

||

|

о со" со |

р о" ю |

о о" см |

р о" |

Тосо |

С0-со" со |

о то |

о о" о |

о |

о со" то |

о см" |

о о" |

о о" |

о см" то |

То-то" то |

со" то |

О см" |

Тосо" LD |

р to |

LO CO |

р см" LO |

ТО СО |

Ото" |

|||||

|

IX |

СМ |

||||||||||||||||||||||||||

|

го |

О) о 1— ф ГО се § |

1— ф 05 СЕ т ф ф о с: со |

Р 1— Ф 05 СЕ О о |

А р 1— ф 05 СЕ О о |

го ф 105 го >s о с ф ф |

(U -Q 1-о го ф 1го го >s го о се о с 6 1-о о |

го -Q 1-о с; ф 1го го т ф ф о с 6 1-о о 0Q со |

го ф ф т □; го со о о о го S ю |

го ю го го i □; го 3 ф го |

1го го т ф ф о с 6 ю о с; со |

го 1-о го ю го □; я о с го о см со |

го ZT го □; го CD о о о го S го ГО1 о |

го ZT го □; го IZ 1— о го го ф 1го го ю |

1— ф го се >s о го о го^ о LD |

го го ю ф ф ZT 6 =г го -8 т ф ф о с: со |

1го го |

го ф 1го го >s о го о ГО' о 6 ю о с; то |

го ZT го о о го □; X ф □Q со |

>S ГО го ю ф ф ZT 6 =г го -8 5 га ф со >. |

го ф ь го го >s о го ф ZT го X ф □Q LD |

го о >s о го ф ZT го 8 ю о |

го 2 го" го го о го т |

го 2 го" го о го 2 со 2 N |

£ 1-о ю о го i |

|||

|

О см |

со |

то |

то |

о |

ю |

то |

со |

со |

см |

LO |

|||||||||||||||||

Сравнительный анализ показал, что индивиды из могильника Зеленый Яр по основным морфологическим характеристикам максимально приближены к современным тундровым ненцам (табл. 1). Их объединяют следующие признаки: брахикранная мозговая капсула, уплощенные крупный лицевой скелет и переносье, средневыступающий нос.

К сожалению, три из привлеченных выборок краниометрически исследованы еще в позапрошлом веке С. Сомье [Sommier, 1887], Р. Вирховым [Virchow, 1877] и У. Флауером [Flower, 1878] и обобщенно опубликованы В.А. Дрёмовым [1984], поэтому в нашем распоряжении есть данные не по всем размерам. Отсутствуют измерения угла выступания носа, углов профилировки лица и характеристики переносья, которые являются одними из наиважнейших расово-диагностических признаков. В этой связи для канонического анализа по расширенной программе данные группы не привлекались, но с их участием было проведено отдельное сопо ставление всей совокупности только по размерам черепной коробки, высоте и ширине лица, размерам носа и глазниц. Результаты последнего показали точно такое же, как и в первом случае, положение выборки из могильника Зеленый Яр среди анализируемых групп.

Максимальные нагрузки по признакам первого канонического вектора приходятся на серии, в которых преобладают более широкие и короткие черепа с низким и более выступающим носом, а по признакам второго – на выборки с более широким лбом и орбитой, а также профилированным лицевым скелетом (табл. 2). На графике группы анализируемой совокупности расположились довольно равномерно, не образуя явных скоплений (рис. 6). В положительно-отрицательном и положительном поле локализовались монголоидные выборки с брахикранной и более высокой черепной коробкой, относительно более высоким и выступающим носом, отражающие антропологический тип ненцев: сборная серия, группы с р. Таз и из Надымского Городка. Расположение зеленояр-ской выборки в этой части графика наглядно демонстрирует ее близость к ямало-енисейскому антропологическому типу.

Для групп, расположившихся в противоположной части графика, также характерны монголоидные черты, но их отличительными особенностями являются более грацильный и низкий мозговой отдел черепа до-лихокранной формы, меньший угол выступания носовых костей и более профилированное лицо. Не представляет труда соотнести этот расовый вариант с тем низколицым монголоидным типом, который широко

Таблица 2. Величины факторных нагрузок

Итак, исследование антропологических материалов из могильника XIII в. Зеленый Яр показало, что погребенные здесь люди по своему физическому облику могут быть охарактеризованы как представители антропологического типа, широко распространенного на севере Западной Сибири. Для них свойственна достаточно хорошо выраженная монголоидность при средней высоте лицевого скелета. Сильная уплощенность лица по горизонтали на уровне орбит в сочетании

15,922

15,226

16,651

14,581

Северные селькупы, Кикки-Акки

Северные манси

Северные ханты, Халас-Погор

Северные ханты, Обдорск

Ненцы, р. Таз

Ненцы, сборная

Ненцы, Надымский Городок

Зеленый Яр

9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

I канонический вектор

Рис. 6. Расположение исследуемых выборок в пространстве I и II канонических векторов.

Рис. 7. Реконструкция внешности мужчины из погр. 27. 1 – графический портрет; 2 – бюст.

с относительно большей его профилированностью в подносовой части, умеренно высоким переносьем и средним углом выступания носа сближают зеле-ноярскую группу в первую очередь с северными самодийцами, вместе с которыми они таксономически могут быть отнесены к ямало-енисейскому варианту западно-сибирской антропологической формации. Данный комплекс признаков дистанцирует морфологический облик этой группы от представителей как собственно уральского антропологического типа (обские угры), так и обь-иртышского (южные самодийцы) варианта западно-сибирской локальной расы. Однако новые краниологические материалы свидетельствуют о том, что по основным антропологическим параметрам северные самодийцы и кеты могут быть выделены в особую ямало-енисейскую группу популяций, но не в составе североазиатской монголоидной формации, а в качестве третьего антропологического типа западно-сибирской локальной расы [Багашев, 2016].

У мужчины из погр. 27 мягкие ткани головы в результате консервации под бронзовой пластиной, обжимающей ее спереди, сохранились в значительной степени (см. рис. 1). В момент обнаружения лицо было с выраженными индивидуальными чертами и расовыми характеристиками. Однако по прошествии времени под воздействием внешних факторов оно довольно сильно изменилось. Бальзамирование, стабилизировав процессы разложения мягких тканей, не смогло в полной мере сохранить прижизненный внешний облик человека (см. рис. 2). Это обстоятельство послужило причиной для проведения реконструкции лица мужчины. В результате выполнены два графических портрета и бюст (рис. 7).

Заключение

Исследование мумифицированных останков индивидуума из погр. 27 могильника Зеленый Яр, основанное на данных компьютерной томографии, показало достаточную информативность и перспективность метода. Его можно считать «методом выбора» при изучении немацерированных костных останков. При помощи КТ и применения программ 3D-визуализации удалось уточнить возраст смерти индивидуума (ввиду доступности для осмотра не только швов свода черепа, но и эндокрана), определить патологию зубочелюстной системы, скрытую под мягкими тканями, а также различные травматические повреждения и дегенеративно-дистрофические изменения опорно-двигательного аппарата.

Создание трехмерной копии черепа позволило осуществить детальное краниологическое исследование и реконструировать внешний облик мужчины.

Анализ серии черепов XII–XIII вв. из могильника Зеленый Яр свидетельствует о монголоидности индивидов, захороненных в нем. В расовом отношении их можно отнести к ямало-енисейскому варианту западно-сибирской локальной расы. Выраженными представителями данного типа в настоящее время являются сибирские тундровые ненцы, что хорошо иллюстрируют графическая и скульптурная реконструкции внешнего облика человека.

Список литературы Результаты антропологического изучения мумифицированных останков из могильника Зеленый Яр в Нижнем Приобье

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. - М.: Наука, 1964. - 128 с.

- Багашев А.Н. Антропологические общности, их систематика и особенности расообразовательных процессов // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1998. - Т. 4: Расогенез коренного населения. - С. 303-327.

- Багашев А.Н. Межгрупповая изменчивость краниологических особенностей енисейских популяций североазиатской монголоидной формации // Восток и Запад: проблемы синхронизации этнокультурных взаимодействий: тез. XVII Междунар. Зап.-сиб. археол.-этногр. конф., посвящ. 110-летию В.Н. Чернецова, 110-летию Г.Ф. Дебеца, 115-летию А.П. Дульзона (20-22 апр. 2016 г., Томск, Россия). - URL: http://zsaek.tsu.ru/sites/default/files/webform/Тезисы Томск 2016 Багашев.pdf

- Багашев А.Н., Ражев Д.И. Надымский городок: Палеоантропологическое исследование // Вестн. археологии, антропологии и этнографии / ИПОС СО РАН. - 2009. -Вып. 11. - С. 111-124.

- Багашев А.Н., Слепченко С.М. Материалы по краниологии тазовских ненцев // Человек и Север: Антропология, археология, экология: мат-лы Всерос. конф. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. - Вып. 3. - С. 6-10.