Результаты археологического исследования поселения разъезд Иня-1 в 2013 году

Автор: Колонцов С.В., Постнов А.В., Милютин К.И., Славинский В.С., Цыбанков А.А., Зольников И.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522050

IDR: 14522050

Текст статьи Результаты археологического исследования поселения разъезд Иня-1 в 2013 году

В полевой сезон 2013 г. Отделом охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН проведены охранно-спасательные археологические раскопки в границах археологического объекта «Поселение Разъезд Иня-1» в Первомайском районе г. Новосибирска.

Поселение расположено у края трехметровой надпойменной террасы левого берега р. Иня, в 0,65 км к северо-северо-востоку от железнодорожного разъезда «Иня», в 0,5 км к северо-востоку от моста через реку. Территория поселения ранее распахивалась, рельефных признаков поселение не имеет.

Основная часть охранно-спасательных работ была проведена на восточном участке памятника. В результате этих работ было вскрыто 920 кв. м на полную глубину залегания археологического материала. Из них рекогносцировочные раскопки составили 120 кв. м, а раскопки сплошной площадью 800 кв. м.

Поселение Разъезд Иня-1 открыто С.В. Колонцовым в 1988 г. [Мо-лодин и др., 1993]. В 1991 г. памятник обследован и описан И.В. Семь-яновым. Дополнительно обследование поселения проводилось в 2000 г. Д.А. Михайловым в рамках мониторинга археологических памятников Новосибирской области. В 2005 г. отрядом под руководством Д.Е. Ануфриева на участке отвода земель для строительства проводилась шурфовка с целью уточнения границ памятника.

В полевой сезон 2007 г. экспедиций ОГУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», под руководством С.В. Колонцова, выполнены спасательные археологические раскопки части поселения площадью 1024 кв. м. В результате обнаружены: отщепы, два каменных топора, обломок каменного изделия, фрагменты орнаментированной и неорнаментированной керамики, развалы двух сосудов, хозяйственные ямы.

Исследуемый участок (поселение Разъезд Иня-1 и его окрестности) расположен в пределах первой надпойменной террасы р. Иня. Представление о разнообразии природных обстановок дает расчистка террасы в овраге-промоине на левом берегу р. Иня в 0,5 км к востоку от разъезда «Иня». 576

Изученные стратиграфические разрезы в сочетании с другими шурфами позволяют сделать вывод о субаэральной обстановке во второй половине голоцена на поверхности первой надпойменной террасы.

В процессе работы в полевом сезоне 2013 г. на археологическом объекте «Поселение Разьезд Иня-1» было обнаружено 1 729 находок.

Неолитические материалы обнаружены в слое 3 и представлены каменными артефактами общим количеством 6 экз. Немногочисленная коллекция представлена отбойником в виде вытянутой овально-цилиндрической гальки со следами забитостей на концах заготовки; тремя отщепами и орудиями в виде двух выемчатых изделий. Выемчатые орудия (скобели) изготовлены на техническом сколе и отщепе, выемки оформлены крупной и средней чешуйчатой сильномодифицирующей край крутой и полукрутой ретушью. Примечательно, что все пять сколов получены из редкого импортного, возможно, алтайского сырья, выходы которого описаны в окрестностях палеолитической стоянки Кара-Тенеш. Стоянка расположена на левобережье р. Нижний Куюс, в 19 км выше ее впадения в р. Катунь (Чемальский р-н Республики Алтай). Почти все изделия стоянки выполнены из слитнокристалического роговика высокого качества, распространенного в окрестностях памятника [Проблемы…, 1998]. Из данной породы камня, с присущим только ей полупрозрачным с темными прожилками и стяжениями обликом, по нашему мнению, изготовлены сколы неолитического слоя Разъезда Иня-1.

Археологическая коллекция бронзового века выявлена в слое 2 и насчитывает 1705 экз., из них каменных артефактов – 61 экз.; костных остатков – 310 экз.; керамических находок – 1321 экз.

Каменные артефакты представлены пестами (2 экз.) на удлиненных заготовках с рабочими поверхностями на плоских торцах; лощилом на гальке; фрагментом оселка на брусковидной заготовке; массивным скребущим (?) изделием и многочисленными (55 экз.) обломками гранитной породы разного размера. Обломки предназначались для дробления и последующего использования полученной крошки в качестве отощителя в керамическом производстве.

Фаунистические остатки представлены, как правило, обломками и осколками костей крупного и мелкого рогатого скота. На нескольких фрагментах одной челюсти крупного животного с внешней стороны обнаружены следы заполировки, не исключен вариант использования орудия в качестве лощила.

Керамика поселения представлена следующими находками: археологически целых сосудов – 3 экз., фрагментов венчиков – 215 экз. (из них с орнаментом 213 экз.), фрагментов стенок – 1027 экз. (из них с орнаментом – 451 экз.), придонных частей и фрагментов плоского дна – 76 экз. (из них с орнаментом – 2 экз.).

Вся посуда, найденная на поселении, морфологически представляет одну группу – горшки с плоским дном, прикрепленным к нижней ленте тулова. Небольшую вариабельность внутри группы демонстрируют отдельные конструктивные элементы сосуда – венчик и тулово.

Венчики прямые, отличаются друг от друга только по наклону: вертикальные или слегка отогнутые наружу. По краю венчика прикреплен широкий плоский налеп. Преобладает сильная и средняя профилировка.

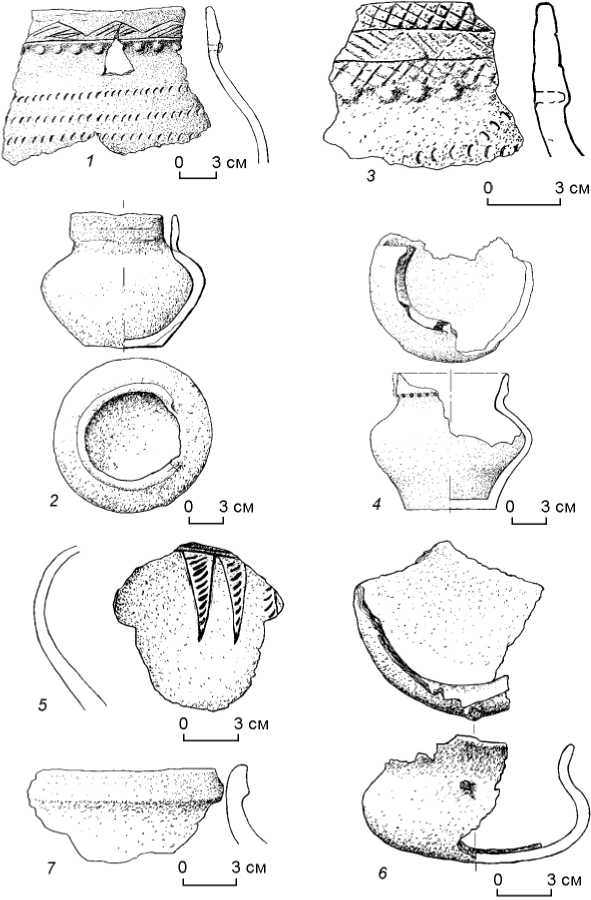

Изготавливалась посуда способом ленточного налепа. В качестве ото-щителей использовались шамот, слюда и мелкодробленая порода. Обжиг сосудов слабый и средний, неравномерный. По размерам сосуды варьируют от крупных, с внешним диаметром венчика около 30 см (см. рисунок, 1 ), до миниатюрных – высотой 8,5 см и диаметром 9 см (см. рисунок , 2 ).

Доля фрагментов керамики с орнаментом от общего числа фрагментов составляет 50,5 %. При учете того, что орнаментированная площадь отдельного сосуда составляла не более 30 % (верхняя часть), можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство сосудов на памятнике принадлежит орнаментированным. Ведущая техника нанесения орнамента – резная. Рельефная техника представлена «жемчужинами» (иногда трансформированными защипами) в зоне шейки. Поскольку орнаментальное поле занимало преимущественно верхнюю треть, реже половину сосуда, то для композиции характерно трехзональное членение – по венчику, шейке и плечикам. Для разделения зон широко использовали прочерченные бороздки. Свободными от орнаментального заполнения, как правило, оставалось дно, придонный участок, и нередко значительная часть тулова сосуда. Исключение составляют два случая орнаментации зоны крепления дна к нижней ленте тулова рядом вертикальных насечек*.

Зона венчика демонстрирует наиболее разнообразные решения в отношении орнаментальных мотивов, формирующих композицию. Чаще венчик украшали треугольниками, обращенными вершинами вверх (см. рисунок , 1 ) и поясом треугольников, соединенных вершинами, неза-штрихованные участки между которыми представляют собой изображение ромба. Только в двух случаях встречены треугольники, опущенные вершинами вниз. Другие мотивы в орнаментации венчика – это сетчатый узор, горизонтальная «елочка», штрихи с наклоном и полукруглые вдавле-ния. В одном случае отмечено сочетание сетки и ленты заштрихованных треугольников, опущенных вершинами вниз (см. рисунок , 3 ).

Шейка горшков также являлась самостоятельной орнаментальной зоной. Наиболее распространенным является ряд «жемчужин» (см. рисунок , 3 ), иногда чередующихся с одинарными или двойными насечками и ямками. В ряде случаев «жемчужины» трансформированы защипами в вертикальные выступы. Вторым по частоте встречаемости мотивом являются ряды горизонтальных линий. Реже использовался ряд косых штрихов. В одном случае шейка орнаментирована вдавлениями трубочки (см. рисунок , 4 ).

В зоне плечика-тулова наиболее распространенным мотивом для декоративных построений является равнобедренный заштрихованный тре-

Поселение Разъезд Иня-1. Керамика.

1, 3, 5, 7 – фрагменты керамических сосудов; 2 – керамический сосуд без орнамента;

4 – археологический сосуд с орнаментом; 6 – археологически целый сосуд с уплощенным дном и ручкой.

угольник, обращенный вершиной вниз. Иногда треугольники образуют пары сильно вытянутых фестонов, опускающихся до придонной части сосуда (см. рисунок , 5 ). Другие мотивы: лента зигзага с вертикальной штриховкой, или прочерченный зигзаг, ряды наклонных штрихов, горизонтальная елочка, сетка, горизонтальные прочерченные линии и горизонтальный ряд ямочных вдавлений.

Также следует упомянуть два сосуда, которые выделяются по облику из комплекса керамики.

Приземистый круглодонный сосуд с уплощенным дном имеет небольшие размеры: 13 см в ширину, 6 см в высоту, внешний диаметр венчика – ок. 12 см. На сохранившемся фрагменте расположены два выступа – места крепления миниатюрной вертикальной круглой в сечении ручки. Сама ручка не сохранилась (см. рисунок , 6 ). Сосуд не орнаментирован. Из всего остального комплекса сосуд также выделяется более высоким качеством выделки.

Фрагмент утолщенного плоским налепом венчика так же принадлежит неорнаментированному сосуду с качественной выделкой. Внешний диаметр венчика – ок. 18 см (см. рисунок , 7 ).

На основе анализа материалов бронзового века, полученных на памятнике Разъезд Иня-1, можно сделать вывод, что его керамический комплекс принадлежит ирменской культуре, широко распространенной в Новосибирском Приобье в первой трети I тыс. до н.э. [Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993; Зах, 1997; Матвеев, 1993; и др.]. На территории Новосибирской обл. она представлена археологическими памятниками Ирмень-1, Улыбино, Петушиха-1, Журавлево-4, а также другими археологическими объектами, связанными с этой очень важной исторической эпохой. Дальнейшее исследование памятника Разъезд Иня-1 существенно обогатит наши знания культурно-исторических процессов на территории Западной Сибири в эпоху неолита и позднего периода бронзового века.