Результаты археологического обследования поселения Черемза-1 в Новокузнецком районе Кемеровской области в 2019 году

Автор: Постнов А.В., Ширин Ю.В., Басова Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты археологической разведки в Новокузнецком муниципальном р-не и Мысковском городском округе Кемеровской обл. В ходе работ был обследован выявленный объект археологического наследия «Поселение Черемза-1»: уточнены границы, составлен топографический план памятника. Установлено, что площадь его занимает более значительную территорию, чем считалось ранее. Первые археологические раскопки на поселении были предприняты в 2011 г. Тогда была обследована площадь в 196 м2. Памятник включает два хронологических горизонта разного характера (эпоха бронзы и раннее Средневековье). Нижние горизонты связаны с остатками поселения. К ним следует отнести каменные орудия и галечные наброски, выявленные на уровне материка. С уровнями галечных набросок связаны находки преимущественно каменных орудий и отщепов. Среди фрагментов керамики, найденных на площади раскопа 2011 г., можно выделить две технологические и морфологические группы. Одна из них, представленная мелкими фрагментами сосудов баночных форм слабого обжига, также может быть связана с нижним поселенческим горизонтом. Если с этим горизонтом связаны и найденные на раскопе два куска глиняных бронзолитейных форм и куски ошлакованной глины, то выделенный поселенческий слой может быть отнесен к ранней бронзе. Орудийный набор и отходы обработки не противоречат этому предположению. Также в разных частях раскопа были обнаружены разрозненные мелкие куски пережженных костей. Из-за многолетних распашек и незначительности исследованной площади памятника сложно судить не только о том, было ли это местом проведения кремаций, но и о характере возможных погребально-поминальных обрядов. Эти находки могли быть связаны с оставлением инвентаря и остатков кремаций на поверхности или в слабозаглубленных конструкциях. Памятники подобного типа в Кузнецкой котловине пока не известны.

Кемеровская обл, новокузнецкий муниципальный район, р. черемза, эпоха бронзы, раннее средневековье, поселение, могильник

Короткий адрес: https://sciup.org/145145098

IDR: 145145098 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.795-799

Текст научной статьи Результаты археологического обследования поселения Черемза-1 в Новокузнецком районе Кемеровской области в 2019 году

Летом 2019 г. Солнечным археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН проведена археологическая разведка в Новокузнецком муниципальном р-не и Мысковском городском округе Кемеровской обл. В ходе разведки обследовались участки под строительство путей необщего пользования железнодорожной станции. Установлено, что в 26 м на юг от юго-восточной границы участка под планируемый объект строительства находится выявленный объект археологического наследия (ВОАН) «Поселение Черемза-1».

ВОАН «Поселение Черемза-1» расположено в 2,5 км к западу от д. Берензас Новокузнецкого р-на Кемеровской обл., в 3 км к югу от пос. Черемза.

Памятник был обнаружен и частично разрушен поисковиками («черными копателями») осенью 2010 г. При помощи металлодетекторов они обследовали вершину приметного бугра в долине р. Че-ремза, полагая, что это может быть искусственным сооружением – курганом или культовым местом. У местного населения данный бугор известен под названием «Лилькин Пуп».

Естественный, тектонически-эррозионный характер образования бугра не вызывает сомнений. Вдоль его западной стороны идет разработанная долина р. Черемзы. Каньон современного русла р. Черемзы меандрирует в 50 м от северо-западного подножия бугра. С северо-востока бугор отделен от основного массива правобережного увала долиной шириной ок. 150 м. В этой долине заметны плохо дренированные понижения в местах старых стоков, протекавших вдоль северо-восточного и южного склонов бугра. Подобные останцы не частая, но характерная деталь рельефа данной местности.

В результате на вершине бугра на площади более 120 м2 из верхних горизонтов культурного слоя памятника «черными копателями» было изъято более 30 металлических предметов и их фрагментов. Несколько находок было сделано в выбросе из пропаханной борозды (шириной ок. 0,8 м), пересекающей бугор с юго-запада на северо-восток через его вершину. Вскоре практически все най- денные на поселении предметы были переданы в частный музей в пос. Теба Междуреченского р-на Кемеровской обл.

После получения сведений о данных находках Ю.В. Ширин выехал на памятник, осмотрел и зафиксировал следы разрушений. Было установлено, что при межевании земельных участков в 1982 г. через бугор в центральной части памятника была пропахана глубокая борозда по линии юго-запад – северо-восток. У юго-восточного подножия бугра есть три котлована (глубиной 1–1,5 м, длиной 10–15 м и шириной 5 м), забитых сухостоем. Со слов местных жителей, эти котлованы связаны с попыткой устройства силосных траншей в 1970-х гг. Земельный участок, на котором располагается ВОАН «Поселение Черемза-1», уже давно подвергается распашке. По воспоминаниям старожилов, в годы Великой Отечественной войны здесь были пашни, обрабатывавшиеся переселенными из Поволжья немцами, жившими в д. Берензас, в 3 км к востоку. Именно с этими запашками и связан вал, который фиксируется на северо-восточном склоне бугра ближе к его вершине. В последние годы площадь памятника используется под сенокос арендаторами земель совхоза «Берензас», частично подвергается распашке под посадки картофеля (у подножия бугра, его северного и северо-восточного участков). Как выяснилось, к моменту обследования распашка у подножия бугра ведется уже не менее пяти лет.

Бугор, на котором были сделаны находки, возвышается над поймой р. Черемзы на высоту ок. 10 м. У него пологие склоны, при взгляде со стороны – куполообразный профиль. При всей кажущейся округлости этого бугра он имеет в плане подтреугольные очертания, с пологим мысом на юго-запад. Вдоль северо-восточного подножия бугра можно различить остаток пойменной террасы р. Черемзы, высотой над поймой до 2 м.

В 2010 г. Ю.В. Шириным был составлен инструментальный план участка разрушений, включающий макушку бугра к юго-западу от борозды, разделяющей его на две части. В ходе этих работ у северо-западного подножия бугра, в 75 м к северо-западу от его вершины, осмотрена пашня убранного картофельного поля. Здесь на площади ок. 25 м2 собраны мелкие куски пережженных ко стей, 4 мелких фрагмента лепной керамики, крупный отщеп алевролитовой гальки, крупный кремневый обломок с негативами сколов, несколько железных и бронзовых предметов.

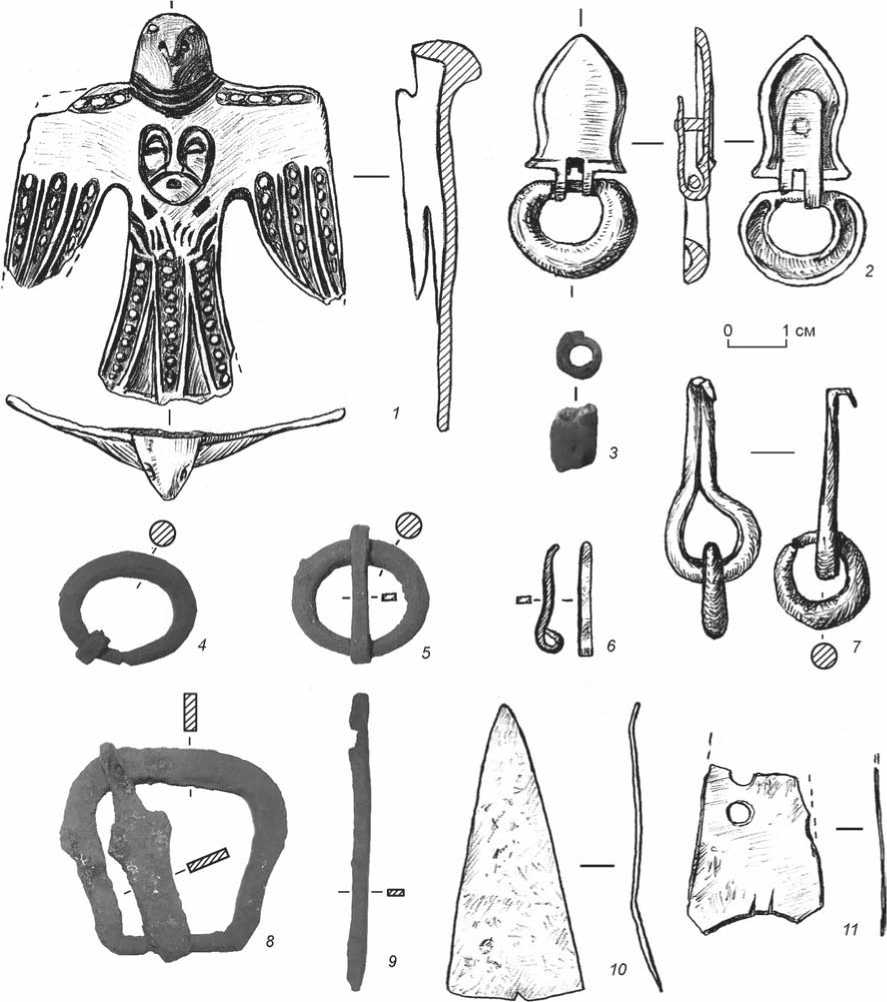

Среди керамики выделен фрагмент шейки сосуда с жемчужиной. Железные предметы представлены язычком пряжки (1,85 × 0,25 × 0,15 см), прогнутым в средней части (см. рисунок, 6); прокаленным на огне петлевым пробоем (4,5 × 1,7 × 0,4 см) с сомкнутым кольцом в петле, у кольца утолщенная рамка, кончик пробоя загнут (см. рисунок, 7); двумя пластинками: одна треугольной формы (5 × 2,35 × 0,1 см), с просечкой в средней части основания (см. рисунок, 10), другая – трапециевидный обломок панцирной пластинки (2,9 × 1,4 × 0,1 см), с двумя отверстиями (одно частично разрушено) и парной насечкой на вогнутой кромке (см. рисунок, 11). Панцирная пластинка имеет прокаленную поверхность. Бронзовые изделия представлены литой фронтально развернутой фигуркой птицы

Материалы археологической разведки на объекте археологического наследия «Поселение Черемза-1». 1–3 – бронза; 4–11 – железо.

(6,65 × 5,85 × 1,2 см) с рельефной головкой, опущенными крыльями и личиной на груди (см. рисунок , 1 ); пряжкой (с утраченным язычком) (4,2 × 2,2 × × 0,7 см) с округлой литой рамкой выгнутого сечения, подвижно соединенной со щитком геральдического типа с одной заклепкой (см. рисунок , 2 ).

Таким образом, площадь поселения оказалась более значительной, не ограниченной только самим бугром.

В 2011 г. Ю.В. Шириным были проведены охранные раскопки разрушенных участков памятника на вершине бугра. Раскоп общей площадью 196 м2 был спланирован таким образом, чтобы в него вошли все участки, на которых фиксировались недавние поверхностные разрушения. При разметке раскопа в его площадь вошла и визуально заметная борозда, пересекающая бугор, природа которой в то время еще не была известна. Позже, в ходе раскопок, установлено, что отвал из борозды упал вдоль ее северо-западного края. При разборке отвала из борозды и снятии верхних уровней находок в этой части раскопа не оказалось.

В результате проведенных работ в культурном слое выявлено минимум два хронологических горизонта разного характера. Здесь были исследованы остатки могильника конца VI – начала VII в. н.э., краткая информация о котором уже опубликована [Ширин, 2014].

Могильник представлен погребением, разрушенным в ходе раскорчевки и распашки. К погребению относятся фрагменты сосуда, которые начали встречаться на уровне –15 см от современной поверхности. На уровне –30 см было расчищено скопление фрагментов этого же сосуда, которые тянулись узкой полосой с востока на запад. При разборке скопления удалось собрать более 2/3 фрагментов сосуда, что позволило восстановить его форму и всю орнаментальную композицию. Это был круглодонный горшок с шаровидным туловом, короткой прямой шейкой и слабовыраженным плечиком, выделенным небольшим ребром. Реконструируемые размеры: диаметр устья 8 см, максимальный диаметр тулова 8 см, высота сосуда 7 см. Срез венчика уплощен и украшен поперечными наклонными оттисками гребенки. Орнаментирован по всей поверхности: на шейке, под обрезом венчика – тремя горизонтальными линиями оттисков гребенчатого штампа, плечико – полосой вертикальных оттисков ногтя, средняя часть тулова – тремя горизонтальными линиями оттисков гребенчатого штампа, тулово – частыми вертикальными линиями из оттисков гребенчатого штампа. Вместе с этими фрагментами были расчищены сомкнутое бронзовое поясное кольцо (1,9 × 1,7 × 0,4 см) с утолщенной спереди рамкой с обломками обоймы из тон-798

кой бронзовой пластины; пластинчатая бронзовая ременная накладка в обломках, с двурогим кончиком и двумя заклепками с подквадратными шайбами-заглушками с тыльной стороны; пластинчатая бронзовая ременная накладка (1,4 × 1,2 × 0,2 см) в обломках, с одной заклепкой с большой шляпкой.

Вокруг скопления предметов и керамики на уровне –30 см фиксировало сь темное пятно подпрямоугольных очертаний (35 × 60 см) со слаборазличимыми границами, вытянутое по линии юго-восток – северо-запад. При его выборке оно перешло в узкую трещину 10 × 55 см, вытянутую по линии северо-восток – юго-запад. Природа трещины не понятна. Возможно, она возникла при корчевке – от корневого выворотня. Именно по линии этой трещины лежали предметы и фрагменты керамики. На уровне –40 см расчищена железная П-образная скоба, обернутая склепанной пластинчатой железной обоймой (раскрошилась). Внутри обоймы фиксируются остатки органики, пропитанной окислами железа. Вероятно, эта конструкция (3,3 × 2,4 × 0,75 см) представляет собой бутероль ножен ножа. Обойма расколота, на ней есть следы прокаливания. В глубине узкой трещины найдены несколько мелких фрагментов от развала сосуда из верхнего уровня, еще одно сильно окисленное портупейное сомкнутое кольцо с утолщенной серединой прутка; бочонковидная бронзовая пронизь (диаметром 0,9 см, длиной 1,05 см) с узким каналом и массивный бронзовый литой язычок пряжки (2,9 × 0,9 × 0,7 см) с тупоугольным переломом в средней части, полукруглым поперечным сечением, двумя валиками у основания и поперечными желобками на кончике, с обломанной петлей. Из-за трещин в основании заполнения в ходе его выборки не удалось установить реальное первоначальное дно (если оно было) у данного углубления.

Нижний горизонт памятника связан с остатками поселения, представленными преимущественно каменными орудиями. С этим горизонтом может быть связана и керамика – мелкие фрагменты от сосудов баночных форм слабого обжига с гребенчатыми узорами. Если им синхронны найденные на памятнике куски ошлакованных глиняных бронзолитейных форм, то выделенный поселенческий слой может быть отнесен к ранней бронзе. Орудийный набор и отходы обработки камня не противоречат этому предположению [Ширин, 2019].

В 2019 г. при осмотре этого же участка пашни найдены не сколько неорнаментированных фрагментов керамики, железная пряжка (см. рисунок , 8 ), железный язычок от пряжки (см. рисунок , 6 ), железный пластинчатый стерженек (см. рисунок , 9 ) и оплавленная бронзовая цилиндрическая пронизь (см. рисунок , 3 ).

С целью установления границ памятника в 2019 г. было заложено три археологических шурфа. Шурфы демонстрируют единую стратиграфическую ситуацию:

слой 1 – растительный детрит и корни растений, граница с последующим слоем неясная, мощность 0,03 – 0,05 м;

слой 2 – темно-серый перекопанный пахотный слой, во включениях растительный детрит, корни растений, мощность 0,18 – 0,20 м;

слой 3 – темно-коричневый суглинок, мощность 0,12 – 0,15 м;

слой 4 – светло-коричневый суглинок, максимальная пройденная мощность до 0,05 м.

В одном из шурфов, примыкающем к тому участку пашни, где были сделаны находки, на уровне –30–35 см от современной поверхности, вне какого-либо объекта, найдены несколько кусков пережженных костей и две железные пряжки с рамкой в виде кольца, с утолщением передней части рамки (см. рисунок , 4 , 5 ). У одной из пряжек кончик язычка обломан.

По результатам археологической разведки 2019 г. был со ставлен инструментальный топографический план ВОАН «Поселение Черемза-1» с уточненными границами памятника, отмечены новые участки с признаками разрушенных погребений могильника, планиграфически частично совпадающего с поселением.

Выделенный поселенческий слой по орудийному набору, отходам обработки камня и керамике, найденным в ходе раскопок 2011 г., может быть отнесен к ранней бронзе [Ширин, 2019, рис. 1–7]. Металлические предметы со следами огня позволяют связывать их с пережженными косточками в слое памятника и ограничить время существования выявленных кремационных комплексов концом VI – началом VII в. н.э. [Ширин, 2014, рис. 1]. Однако природа найденных в разных частях памятника разрозненных мелких кусков пережженных костей не ясна. Без специального исследования пока нельзя сказать, кому принадлежали эти кости – человеку или животному. Следы огня, отмеченные почти на всех железных предметах, и оплавленность многих бронзовых изделий могут свидетельствовать о связи их и с местами кремаций, но иных следов этих операций на исследованной площади не выявлено. Из-за многолетних распашек и незначительности исследованной площади сложно судить не только о том, было ли это местом проведения кремаций, но и о характере возможных погребально-поминальных обрядов. В частности, эти находки могли быть связаны с оставлением инвентаря и остатков кремаций на поверхности или в слабозаглубленных конструкциях. Впрочем, памятники подобного типа в Кузнецкой котловине нам не известны. Исследование памятника планируется продолжить.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 03292019-0007.

Список литературы Результаты археологического обследования поселения Черемза-1 в Новокузнецком районе Кемеровской области в 2019 году

- Ширин Ю.В. О компонентах культурогенеза на раннем этапе верхнеобской культуры // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. - Казань: Отечество, 2014. -Т. II. - С. 449-452

- Ширин Ю.В. Поселение Черемза-1 // Из кузнецкой старины. - Новокузнецк: Лотус-Пресс, 2019. - Вып. 8. С. 4-17