Результаты археозоологических исследований на поселении бронзового века Коноплянка в Южном Зауралье

Автор: Рассадников А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Памятник относится к синташтинской культуре и датируется 1920-1745 гг. до н.э. При исследовании материалов использовались как стандартные археозоологические методики, так и относительно новый для российских работ патологический анализ. Такой подход позволяет получить данные не только о составе древнего поголовья скота, возрасте забитых животных, но и о состоянии их здоровья. Изучение патологий дает возможность реконструировать уровень животноводческих навыков обитателей поселения и условия содержания домашних копытных. В работе широко привлекаются этнозоологические данные - результаты наблюдения за современной системой выпаса и опроса пастухов в той же местности, в которой находится памятник. Это позволяет получить сведения о вмещающих возможностях ландшафта и сделать реконструкцию формы животноводства более корректной. В статье также рассматривается остеофагия среди домашних копытных и предпринята попытка интерпретировать это явление в контексте поселенческой археологии. Исследование показало, что продукция животноводства играла доминирующую роль в системе жизнеобеспечения обитателей поселения. Результаты патологического анализа дают основания говорить о высоком уровне животноводческих навыков населения и использовании крупного рогатого скота для физической работы. Свидетельства остеофагии среди домашних копытных позволяют определить место содержания животных. Форма животноводства реконструируется как придомная с вероятным круглогодичным содержанием всего или части поголовья на поселении.

Бронзовый век, синташтинская культура, археозоология, палеопатология, остеофагия копытных, рабочий скот

Короткий адрес: https://sciup.org/145145936

IDR: 145145936 | УДК: 903.43+599.6/73 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.033-039

Текст научной статьи Результаты археозоологических исследований на поселении бронзового века Коноплянка в Южном Зауралье

Коноплянка является одним из 22 открытых в Южном Зауралье поселений синташтинской культуры [Солдаткин, 2018, с. 210]. На сегодняшний день сформированы относительно четкие представления о многих аспектах животноводства носителей этой культуры [Ко синцев, 2000; Косинцев, Гасилин, 2009; Косинцев, Бачура, 2013; Rassadnikov, Kosintsev, Koryakova, 2013]. Однако ряд вопросов до сих пор не рассмотрен в археозоологических работах. Прежде всего это касается патологического анализа, реконструкции формы животноводства и радиуса экономической (животноводческой) зоны поселений.

Цель настоящей работы – реконструкция животноводства по археозоологическим материалам поселения Коноплянка (раскопки 2012–2013 гг.). Исследование этого поселения является частью российско-германского междисциплинарного проекта по изучению памятников бронзового века в долине р. Карагайлы-Аят [Koryakova, Krause, 2013, p. 1]. Одна из приоритетных его задач – реконструкция системы жизнеобеспечения и форм взаимодействия древнего населения с окружающей средой. Методы археозоологии наряду с привлечением этнозоологических данных являются эффективными инструментами для решения подобных вопросов.

Материал и методы

Укрепленное поселение Коноплянка находится в Кар-талинском р-не Челябинской обл., в верховьях р. Ка-рагайлы-Аят, приблизительно в 2 км к северо-западу от одноименной деревни [Шарапова и др., 2014, c. 102]. Памятник однослойный, содержит материалы преимущественно синташтинско-петровского времени и предварительно датирован 1920–1745 гг. до н.э. [Там же, c. 107–108]. Раскопом площадью 96 м2 вскрыт фрагмент фортификации в виде вала, рва и внутренней стены и часть примыкающей к ним постройки [Там же, с. 104].

Остеологическая коллекция насчитывает 779 костей*. Материал обрабатывался по методике, принятой в лаборатории палеоэкологии Института растений и животных УрО РАН. Возраст забоя крупного и мелкого рогатого скота устанавливался по системе прорезания щечных зубов и состоянию эпифизов [Silver, 1969]. Промеры костей производились по методике А. Дриш [Driesch, 1976]. При определении размеров домашних копытных применялись коэффициенты для вычисления роста в холке по метаподиям и таранной кости [Цалкин, 1960, с. 119; 1970, с. 162]. Для реконструкции системы мясного питания использована методика лаборатории естественно-научных методов ИА РАН [Антипина, 2013, с. 139].

Тафономические особенности и таксономический состав коллекции

Больше половины остеологического материала имеет отличную сохранность (стадия 0 по: [Behrensmeyer, 1978]). Все такие ко сти происходят из заполнения рва. Остальная часть материала имеет следы выветривания (стадия 1–2 по: [Ibid.]) и найдена в пределах постройки 1. Практически все целые кости или крупные фрагменты происходят только из заполнения рва.

Значительную часть выборки составляют определимые до видового уровня ко сти (80 %). Большинство из них принадлежит домашним копытным (табл. 1). Из домашних животных представлены крупный ( Bos taurus ) и мелкий ( Ovis/Capra ) рогатый скот, лошадь ( Equus caballus ), свинья ( Sus scrofa domesticus ) и собака ( Canis familiaris ). В заполнении рва также обнаружено порядка десяти копролитов собаки, которые состоят преимущественно из костной щепы. Среди костных остатков мелкого рогатого скота до вида удало сь определить только кости овцы ( Ovis aries ), коза не идентифицирована. Скорее всего, это обусловлено малочисленностью остеологической выборки. Дикие виды представлены единичными костями косули ( Capreolus pygargus ), лисицы ( Vulpes vulpes ) и бобра ( Castor fi ber ). В комплексе неопределимых до видового уровня костей ( Mammalia indet .) доминируют фрагменты, принадлежащие крупным копытным.

Таблица 1. Таксономический состав археозоологической коллекции

|

Вид животных |

Кол-во |

% |

|

Крупный рогатый скот – Bos taurus |

392 |

50,3 |

|

Мелкий рогатый скот – Ovis/Capra |

137 |

17,6 |

|

Овца – Ovis aries |

20 |

2,6 |

|

Лошадь – Equus caballus |

46 |

5,9 |

|

Свинья – Sus scrofa domesticus |

5 |

0,6 |

|

Собака – Canis familiaris |

20 |

2,6 |

|

Косуля – Capreolus pygargus |

1 |

0,1 |

|

Лисица – Vulpes vulpes |

1 |

0,1 |

|

Бобр – Castor fiber |

1 |

0,1 |

|

Неопределимые – Mammalia indet . |

156 |

20,1 |

|

Всего , NISP |

779 |

100 |

Возрастной состав забитых домашних копытных

Количество фрагментов нижних и верхних челюстей крупного и мелкого рогатого скота небольшое – 17 и 16 экз. соответственно. Данные по лошади не могут использоваться для анализа: найдено несколько изолированных зубов молодых (3 экз.), полувзрослых (1 экз.) и взрослых (4 экз.) особей. Судя по состоянию зубной системы, среди крупного рогатого скота более половины забитых животных – взрослые (табл. 2). В коллекции присутствуют фрагменты челюстей, принадлежавших старым особям, на что указывают сильно стертые коронки зубов. Возрастной спектр для мелкого рогатого скота показывает равные доли забитых взрослых и молодых животных (табл. 2).

Данных по прирастанию эпифизов мало. Наиболее представительные серии костей крупного рогатого скота получены только для нижнего конца лучевой (6 экз.), обоих концов берцовой (5 и 7 экз. соответственно), для пяточной (5 экз.) кости и метаподий (11 экз.). Анализ показывает, что если эпифиз прирастает в возрасте 2–2,5 года, то наблюдается существенное преобладание забитых особей с приросшими эпифизами; если же в 3,5–4 года, то с неприросшими. Такое соотношение говорит о том, что большая часть скота забивалась в возрасте от 2 до 4 лет. Данные по мелкому рогатому скоту и лошади не анализируются по причине малочисленности.

Соотношение отделов скелета домашних копытных и модификационные изменения костей

Относительно представительной является только выборка костей крупного рогатого скота. В ней равное соотношение между костями головы, туловища, верхнего и нижнего отделов конечностей. Для мелкого рогатого скота отмечается преобладание костей головы и верхнего отдела конечностей, для лошади – задних.

В коллекции выявлены 172 кости с различными модификационными изменениями. Самым распространенным видом модификации являются погрыз и воздействие желудочных ферментов собаки – 51,1 %. Второе место занимают порезы и следы рубки – 15,1 %, третье – следы термического воздействия – 12,7 %. Выявлены единичные кости с погрызами и следами воздействия желудочных ферментов крупного и мелкого рогатого скота. При обработке археозоологиче-ской коллекции обнаружено несколько костяных изделий и заготовок для них. Все артефакты являются лощилами из таранных костей крупного рогатого скота (1 экз.) и овцы (3 экз.).

Таблица 2. Возрастной состав забитых домашних копытных

|

Состояние зубной системы |

Возраст, мес. |

Крупный рогатый скот, % |

Мелкий рогатый скот, % |

|

Есть М3 |

>30 |

58 |

43 |

|

Есть М2, нет М3 |

18–30 |

30 |

44 |

|

Есть М1, нет М2 |

6–18 |

0 |

13 |

|

Нет М1 |

<6 |

12 |

0 |

Морфологические особенности домашних копытных

Для промеров пригодно небольшое количество костей крупного рогатого скота и овец (табл. 3 и 4). В выборке крупного рогатого скота оказались кости и коров, и быков. Как минимум две пястные кости, несколь-

Таблица 3. Размеры костей крупного рогатого скота, мм

|

Признак |

n |

Lim |

M ± m |

|

P 2 –M 3 |

4 |

144,0–156,0 |

147,7 |

|

P 2 –P 4 |

5 |

51,0–57,1 |

53,1 |

|

M1–M3 |

5 |

86,5–98,8 |

91,6 |

|

М 3 |

8 |

32,4–41,8 |

37,7 |

|

Humerus, BТ |

9 |

74,3–94,1 |

84,2 |

|

Tibia, Bd |

5 |

58,5–69,7 |

64,8 |

|

Metacarpal, GL |

3 |

205,0–215,0 |

210 |

|

Bp |

3 |

67,4–71,6 |

68,9 |

|

SD |

3 |

30,5–42,1 |

38,0 |

|

Bd |

3 |

70,1–77,1 |

74,5 |

|

Metatarsal, GL |

3 |

218,0–245,0 |

228,0 |

|

Bp |

4 |

47,3–58,1 |

52,6 |

|

Bd |

3 |

52,7–70,7 |

59,6 |

|

Phalanx I , Glpe |

14 |

55,3–68,4 |

62,0 |

|

Phalanx II, Glpe |

10 |

33,4–47,2 |

41,6 |

Таблица 4. Размеры костей овец, мм

Высота в холке коров, реконструируемая по одной таранной кости, составляет 115,8 см, а по двум плюсневым – 118,5–121,2 см. Выявлены три пястные кости, предположительно принадлежащие волам (узкий диафиз и массивные концы), высота в холке которых варьирует от 125,6 до 132,4 см. У быка этот показатель, определенный по плюсневой кости, имеет значение 134,4 см. Высота в холке овец, реконструируемая по четырем таранным костям, варьирует от 65,5 до 81,3 см.

Среди костных остатков крупного рогатого скота обнаружено два фрагмента роговых стержней и череп комолой особи, а среди костей овцы фрагменты рогов. Скорее всего, в стаде были как рогатые, так и комолые особи крупного и мелкого рогатого скота. Малочисленность материала не позволяет делать более глубокие реконструкции.

Результаты патологического анализа

Небольшое количество отклонений зафиксировано только на костях взрослых особей крупного рогатого скота (18 экз.) и овцы (4 экз.).

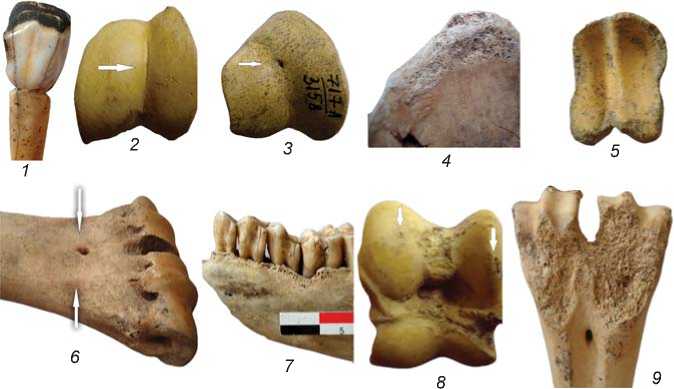

Крупный рогатый скот. Из патологий зубной системы обнаружен один случай клиновидного дефекта резца. Он представляет собой V-образный надпил между корнем и коронкой зуба (см. рисунок, 1). Самой многочисленной патологией посткраниального скелета оказались депрессии суставной поверхности (11 экз.). Они являются очаговым нарушением минерализации субхондральной кости [Thomas, Johannsen, 2011, p. 52]; выявлены на фалангах, метаподиях и карпальных костях быков и коров. Наиболее распростра- ненным видом данной артропатии является тип 2 (по: [Ibid. p. 44]) – расщелины в суставной поверхности шириной до 1 мм и длиной от 5,0 до 10,5 мм (см. рисунок, 2). Также зафиксирована депрессия 4-го типа (по: [Ibid. p. 46]) – впадина округлой формы диаметром 1,0–1,5 мм и глубиной до 1 мм (см. рисунок, 3). На центральной кости заплюсны и фрагменте тазовой кости выявлена эбурнеация. Во втором случае также наблюдается пролиферация околосуставной поверхности (см. рисунок, 4). На одной первой фаланге быка зафиксировано выраженное расширение и деформация проксимальной суставной поверхности (см. рисунок, 5). Отдельного внимания заслуживают две пясти волов, на которых обнаружено сразу несколько видов отклонений. На обеих костях зафиксированы незначительные деформации и расширения суставных поверхностей нижнего блока, а на одной, помимо этого, наблюдаются значительная депрессия (впадина) на волярной стороне около дистального конца (см. рисунок, 6) и артропатия на гребне латерального суставного блока. Эта же пясть демонстрирует выраженную асимметрию между 3-й и 4-й пястными костями.

Мелкий рогатый скот. На челюсти овцы зафиксированы следы воспалительного процесса альвеолы в районе P4 и M1 и преждевременный износ этих зубов (см. рисунок , 7 ). На костях посткраниального скелета овцы обнаружено два вида артропатии. На дистальной суставной поверхности второй фаланги зафиксирована депрессия 2-го типа, аналогичная описанной у крупного рогатого скота. На медиальной поверхности обоих гребней таранной кости овцы выявлена артропатия Laesio circumscripta tali во второй стадии (по: [Zimmermann et al., 2018, p. 20]). Патология представляет собой микроскопический очаг остеонекроза по причине недостаточного кровоснабжения (см. рисунок , 8 ).

Интерпретация зафиксированных зубных патологий крупного и мелкого рогатого скота не представляет сложности. Считается, что клиновидный дефект может

Патологии, зафиксированные на костях и зубах крупного ( 1–6 ) и мелкого ( 7, 8 ) рогатого скота, и пример погрыза костей домашними копытными ( 9 ).

1 – клиновидный дефект резца; 2 – депрессия 2-го типа на дистальной суставной поверхности первой фаланги; 3 – депрессия 4-го типа на дистальной суставной поверхности второй фаланги; 4 – эбурнеация и пролиферация тазовой кости; 5 – деформация и расширение проксимальной суставной поверхности первой фаланги; 6 – депрессия на во-лярной стороне пясти; 7 – преждевременный износ P4 и M1 и воспаление альвеолы нижней челюсти; 8 – артропатии на таранной кости овцы; 9 – плюсна, погрызенная крупным рогатым скотом.

быть связан с врожденной слабостью строения цемента шейки зуба у отдельных особей, пародонтозом, действием кислотного состава слюны или грубыми кормами [Лукьяновский, 1984, с. 150]. Зубная патология овцы, скорее всего, является следствием остеофагии, обнаруженной на поселении [Caceres et al., 2013, p. 3113].

Хотя точная причина депрессий суставных поверхностей на сегодняшний день неизвестна, установлено, что разные их виды имеют различную этиологию. Впадины и расщелины на костях крупного и мелкого рогатого скота – проявления рассекающего остеохондрита ( osteochondritis dissecans ) или остеохондроза ( osteochondrosis dissecans ) [Stevanovic et al., 2015, p. 7]. Однако некоторые исследователи считают, что депрессия 2-го типа наименьшим образом связана с остеохондрозом. Вероятно, она отражает некоторые состояния развития и может не приводить к нарушению функции сустава [Thomas, Johannsen, 2011, p. 53].

Зафиксированные на костях крупного рогатого скота эбурнеация и деформации суставных поверхностей, скорее всего, являются результатом возрастных изменений и случайных травм и не связаны с использованием животных как тягловых. Точно такие же отклонения обнаружены на костях современного нерабочего скота в долине р. Карагайлы-Аят. У современного скота также выявлены выраженные асимметрии пястных костей. Однако значительная депрессия на волярной стороне одной пясти вола в совокупности с ее общей асимметрией может быть свидетельством использования животного в качестве тягловой силы. Такие изменения метапо-дий крупного рогатого скота принято считать признаками тяжелых физических нагрузок [Bartosiewicz, 2008, p. 158–159]. Наиболее вероятной причиной артропатий таранной кости овцы можно считать стойловое содержание, приводящее к биомеханическому стрессу сустава [Zimmermann et al., 2018, p. 22].

Остеофагия домашних копытных

В ходе обработки археозоологического материала были зафиксированы костные фрагменты с погрызами домашними копытными: три – крупным рогатым скотом (см. рисунок , 9 ), две – мелким. Причину модификации костей удалось установить благодаря осмотру современных коровьих и овечьих загонов в долине р. Кара-гайлы-Аят, где были обнаружены точно такие же костные фрагменты. Формы и стадии модификационных изменений костей вследствие остеофагии подробно описаны в специальной статье [Рассадников, 2017].

Остеофагию можно рассматривать как врожденное и обычное непищевое поведение всех копытных и как маркер минерального дефицита в организме животных. Это связано с тем, что растительная пища не может удовлетворять потребности организма во всех минеральных веществах [Caceres et al., 2013, p. 3115; Hutson, Burke, Haynes, 2013, p. 4139]. В контексте долины р. Карагайлы-Аят важно упомянуть работу А.А. Кабыша, посвященную массовой остеодистрофии крупного рогатого скота в 1950-х гг. в Брединском р-не Челябинской обл. Поселение Коноплянка находится на северной периферии этого района. Комиссии по устранению остеодистрофии удалось установить, что Брединский р-н является особой биогеохимической провинцией, где из-за минерального состава почв у копытных нарушено усвоение фосфора и кальция [Кабыш, 1967, с. 334]. В долине р. Карагайлы-Аят в наши дни остеодистрофия у крупного рогатого скота отсутствует, но факты поедания костей и земли крупным и мелким рогатым скотом имеют место даже в условиях минеральной подкормки животных. Возможной причиной остеофагии среди крупного и мелкого рогатого скота на поселении Коноплянка может быть сочетание таких факторов, как особенности почв микрорайона, общая специфика всех копытных и сезонный стресс у отдельных особей. Из этиологии данного явления можно исключить интенсивную молочную эксплуатацию скота, т.к. остеофагия массово распространена среди современного мясного крупного рогатого скота в этом же районе.

Обследование современных коровьих и овечьих загонов вблизи памятника показало, что вне зависимости от количества найденных маркеров остеофагии такие кости свидетельствуют о двух важных моментах. Они указывают на бесспорное содержание домашних копытных на территории поселения. При осмотре действующих загонов эта категория костей была найдена только в границах ограды или по ее ближайшему периметру. Если рассматривать остеофагию как одно из проявлений общего физиологического стресса, то у большинства копытных он наблюдается в конце зимы – начале весны и в жаркие летние месяцы [Niven, Egeland, Todd, 2004, p. 1789]. Интерес копытных к поеданию костей в сухую и жаркую погоду был доказан, в частности, на примере жирафов [Langman, 1978]. Более того, система действующих загонов для скота, на которых было обнаружено относительно большое количество маркеров остеофагии, используется только в бесснежный период года. О летнем пике поедания костей домашними копытными также говорят опрошенные пастухи. Таким образом, свидетельства остеофагии могут косвенно указывать на сезон их появления. Однако данный вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

Структура мясного питания

Для расчета соотношения объемов потребления мяса взяты только показатели остеологического спектра крупного рогатого скота, овцы и лошади. Свинья

Таблица 5. Соотношение объемов потребления мяса

|

Показатель |

Говядина |

Баранина |

Конина |

Всего |

|

Остеологический спектр, % |

65,9 |

26,4 |

7,7 |

100 (595 костей) |

|

Кратность веса туш крупных копытных относительно одной туши овцы |

6 |

1 |

5,5 |

– |

|

Объем мясных продуктов в условных единицах |

394,8 |

26,3 |

42,3 |

463,4 |

|

Соотношение объемов мясных продуктов, % |

85,2 |

5,7 |

9,1 |

100 |

не учитывается, т.к. на сегодняшний день недостаточно оснований полагать, что это домашнее копытное на поселениях бронзового века Южного Зауралья разводилось для получения мясной продукции [Косинцев, 2000, с. 41]. Соотношения объемов потребления мяса демонстрирует существенное преобладание говядины в мясном рационе жителей поселения Коноплянка (табл. 5). Использовалось мясо как молодых животных, так и старше 4–5 лет (по данным прорезания зубов и прирастания эпифизов). Второе место в мясном рационе занимала конина, третье – баранина. Примерно в равной доле потреблялось мясо молодых и взрослых овец.

Вероятная форма скотоводства

Реконструкция наиболее вероятной формы животноводства у обитателей поселения Коноплянка является одной из самых сложных проблем. Во-первых, отсутствуют данные о изотопном составе коллагена костей домашних копытных, позволяющие выявить особенности их содержания и кормления. Во-вторых, на юге Челябинской обл. нет современного прямого аналога придомного, отгонного или придомно-отгонного скотоводства, которые традиционно реконструируются для ряда поселений синташтинской культуры [Косинцев, 2000, с. 44; Bachura, 2013, p. 287]. Для решения проблемы использовались данные о возрастном составе крупного рогатого скота, маркеры остеофагии домашних копытных и пример современной системы выпаса крупного и мелкого рогатого скота в долине р. Карагайлы-Аят. Возрастной спектр забитых животных свидетельствует о молочно-мясной направленности разведения скота. Это позволяет предположить, что хотя бы часть стада находилась вблизи поселения для возможности доения. Маркеры остеофагии могут косвенно свидетельствовать о нахождении всего или части стада возле поселения в теплое время года. Наблюдения за современной системой выпаса вблизи памятника показали, что даже небольшой участок речной долины способен десятилетиями выдерживать ежедневный выпас нескольких небольших стад (100–150 голов) домашних копытных в бесснежный период. Кроме этого, степная растительность устой- чива к выпасу смешанных стад, состоящих из коров, овец, коз и лошадей. Следов перевыпаса не зафиксировано. Сено для зимнего стойлового содержания заготавливается на прилегающей к реке территории, которая не используется под пастбище. Данный факт позволяет предполагать, что участок речной долины в радиусе 2–3 км от поселения мог удовлетворять потребности жителей как в выпасе скота, так и в заготовке кормов на протяжении многих лет.

Заключение

К сожалению, формат статьи не позволяет подробно обсудить все полученные результаты. Рассмотрим только основные итоги исследования. Данные архео-зоологического анализа на примере поселения Коноплянка позволяют говорить о развитом оседлом животноводстве но сителей синташтинских традиций. Разведение домашних копытных было основным источником получения продуктов питания. Данный вывод также подтверждается результатами палеоботанических исследований, которые не выявили макроостатки сельскохозяйственных растений в культурном слое памятника [Stobbe et al., 2016]. Рыболовство, скорее всего, не играло существенной роли в жизнеобеспечении обитателей поселения, т.к. ни во рву (хорошие условия для сохранности мелких костей), ни в копролитах собак не обнаружены кости рыб.

Оседлый характер животноводства подтверждается результатами наблюдения за современной системой выпаса в долине р. Карагайлы-Аят и палеоботаническими данными, согласно которым условия окружающей среды подходили для придомной формы скотоводства [Ibid.]. Эти же данные позволяют предположить, что для выпаса использовались участки речной долины в радиусе 5–15 км от поселения. О высоком уровне животноводческих навыков обитателей поселка свидетельствуют удовлетворительные условия содержания скота, которые не приводили к патологиям костной системы, кастрация быков и использование физической силы крупного рогатого скота (волы). Зафиксированное явление остеофагии среди домашних копытных указывает на нахождение скота вблизи поселения в холодное и, скорее всего, даже теплое время года (коровы).

О стойловом содержании животных также может косвенно свидетельствовать ряд выявленных патологий (артропатии суставной поверхности – признак ограничения движений сустава). Состав мясной диеты жителей поселка и факт использования физической силы волов говорят о том, что крупный рогатый скот являлся главным видом домашних копытных.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10332).

Список литературы Результаты археозоологических исследований на поселении бронзового века Коноплянка в Южном Зауралье

- Антипина Е.Е. Модели древнего скотоводства на Кавказе: археозоологические исследования на поселении Кабардинка 2 // Аналитические исследования лаборатории естественно- научных методов. – М.: ИА РАН, 2013. – Вып. 3. – С. 126–141.

- Кабыш А.А. Эндемическая остеодистрофия крупного рогатого скота на почве недостатка микроэлементов. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1967. – 371 с.

- Косинцев П.А. Костные остатки животных из укрепленного поселения Аркаим // Археологический источник и моделирование древних технологий: Тр. музея-заповедника Аркаим. – Челябинск: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2000. – С. 17–44.

- Косинцев П.А., Бачура О.П. Костные остатки животных из поселения Устье // Древнее Устье: укрепленное поселение бронзового века в Южном Зауралье. – Челябинск: Абрис, 2013. – С. 363–387.

- Косинцев П.А., Гасилин В.В. Костные комплексы поселения Синташта // Этнические взаимодействия на Южном Урале. – Челябинск: Юж.-Урал. гос. ун-т, 2009. – С. 34–38.

- Лукьяновский В.А. Болезни костной системы животных. – М.: Колос, 1984. – 254 с.

- Рассадников А.Ю. Остеофагия домашних копытных на поселениях бронзового века Южного Зауралья (по археозоологическим и этнозоологическим материалам) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2017. – № 2 (37). – С. 163–168.

- Солдаткин Н.В. Жилая архитектура укрепленных поселений синташтинско-петровского типа: обзор источников // Научный диалог. – 2018. – № 1. – С. 209–220.

- Цалкин В.И. Изменчивость метаподий и ее значение для изучения крупного рогатого скота в древности // Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. биол. – 1960. – Т. LXV, вып. 1. – С. 109–126.

- Цалкин В.И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. – М.: Наука, 1970. – 279 с.

- Шарапова С.В., Краузе Р., Молчанов И.В., Штоббе А., Солдаткин Н.В. Междисциплинарные исследования поселения Коноплянка в Южном Зауралье: предварительные результаты // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13, вып. 3. – С. 101–109.

- Bachura O.P. Season and age of the slaughter of cattle (Bos taurus) and sheep (Ovis aries) // Multidisciplinary investigations of the Bronze Age settlements in the Southern Trans-Urals (Russia). – Bonn: Verl. Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2013. – P. 285–291.

- Bartosiewicz L. Bone structure and function in draft cattle // Limping together through the ages: Joint affl ictions and bone infections. – Rahden: Verl. Marie Leidorf GmbH, 2008. – P. 153–164.

- Behrensmeyer A. Taphonomic and ecologic information from bone weathering // Paleobiology. – 1978. – Vol. 4, iss. 2. – P. 150–162.

- Caceres I., Esteban-Nadal M., Bennasar M., Monfort D., Pesquero M.D., Fernandez-Jalvo Y. Osteophagia and dental wear in herbivores: actualistic data and archaeological evidence // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – Р. 3105–3116.

- Driesch A. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. – Cambridge, Mass.: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. – 1976. – 137 p. – (Peabody Mus. Bull.; vol. 1).

- Hutson J., Burke C., Haynes G. Osteophagia and bone modifications by giraffe and other large ungulates // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 4139–4149.

- Koryakova L., Krause R. General remarks of multidisciplinary research in the Kamennyi Ambar microregion on the fi rst phase of the project // Multidisciplinary investigations of the Bronze Age settlements in the Southern Trans-Urals (Russia). – Bonn: Verl. Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2013. – P. 1–21.

- Langman V. Giraffe pica behavior and pathology as indicators of nutritional stress // J. of Wildlife Management. – 1978. – Vol. 42, iss. 1. – P. 141–147.

- Niven L.B., Egeland C.P., Todd L.C. An inter-site comparison of enamel hypoplasia occurrence in Bison: implications for paleoecology and modeling Late Plains Archaic subsistence // J. of Archaeol. Sci. – 2004. – Vol. 31. – P. 1783–1794.

- Rassadnikov A., Kosintsev P., Koryakova L. The osteological collection from the Kamennyi Ambar settlement // Multidisciplinary investigations of the Bronze Age settlements in the Southern Trans-Urals (Russia). – Bonn: Verl. Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2013. – P. 239–285.

- Silver I. The ageing of domestic animals // Science in Archaeology: a survey of progress and research. – L.: Thames and Hudson, 1969. – P. 283–302.

- Stevanovic O., Janeczek M., Chroszcz A., Markovic N. Joint diseases in animal paleopathology: veterinary approach // Mac. Vet. Rev. – 2015. – Vol. 38, iss. 1. – P. 5–12.

- Stobbe A., Gumnior M., Ruhl L., Schneider H. Bronze Age human-landscape interactions in the southern Transural steppe, Russia – Evidence from high-resolution palaebotanical studies // The Holocene. – 2016. – Vol. 26, iss. 10. – P. 1692–1710.

- Telldahl Y., Svensson E., Gotherstrom A., Stora J. Osteometric and molecular sexing of cattle metapodia // J. of Archaeol. Sci. – 2012. – Vol. 39. – P. 121–127.

- Thomas R., Johannsen N. Articular depressions in domestic cattle phalanges and their archaeological relevance // Intern. J. of Paleopathology. – 2011. – Vol. 1. – P. 43–54.

- Zimmermann M.I., Pollath N., Ozbasaran M., Peters J. Joint health in free-ranging and confined small bovids – Implications for early stage caprine management // J. of Archaeol. Sci. – 2018. – Vol. 92. – P. 13–27.