Результаты фотодинамической терапии базально-клеточного рака кожи с локальным использованием фотосенсибилизатора радахлорин

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы совершенствования методов лечения базально-клеточного рака кожи (БКРК) связана с ростом заболеваемости данной патологией, склонностью к рецидивам, в большинстве случаев труднодоступной анатомической локализацией опухолей в области головы и шеи, а также ограниченной возможностью традиционных методов лечения. Одним из наиболее эффективных методов лечения опухолей кожи является фотодинамическая терапия (ФДТ). Однако ФДТ с системным введением фотосенсибилизаторов (ФС) имеет ряд ограничений в силу высокой фототоксичности. Поэтому значительный интерес вызывает разработка методик ФДТ с локальным применением ФС, обеспечивающих достаточную фотоповреждающую концентрацию действующего вещества в опухоли без риска развития местных и системных осложнений. Цель работы - повышение эффективности лечения больных БКРК посредством разработки метода ФДТ с локальным применением ФС радахлорин. Результат оценивали по данным клинических и лабораторных обследований 60 больных базально-клеточным раком кожи (Т1-3N0M0). До лечения у 56 (93,3%) больных диагностированы солитарные и у 4 (6,7%) - множественные опухоли (всего 64 опухолевых очага). Возраст больных базально-клеточным раком кожи на момент начала лечения варьировал от 31 до 80 лет (в среднем 64 года), среди них было 24 мужчины (средний возраст 64 года) и 36 женщин (средний возраст 66 лет). Распределение опухолей в зависимости от распространённости патологического процесса: Т1N0M0 - 38 (59,4%), Т2N0M0 - 23 (35,9%), Т3N0M0 - 3 опухоли (4,7%). По клиническим формам диагностировали следующие опухоли: поверхностная форма БКРК - 19 (29,7%), язвенная - 27 (42,2%), нодулярная - 16 (25,0%), склеродермоподобная - 2 (3,1%). Анализ краткосрочных и отдалённых результатов лечения различных клинических проявлений БКРК демонстрирует высокую эффективность фотодинамической терапии с локальным применением фотосенсибилизатора радахлорин.

Дерматология, онкология, опухоль, базально-клеточный рак, фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор, хлорин, внутриочаговое применение фотосенсибилизатора, лазерное излучение, локальное облучение опухоли

Короткий адрес: https://sciup.org/170170254

IDR: 170170254

Текст научной статьи Результаты фотодинамической терапии базально-клеточного рака кожи с локальным использованием фотосенсибилизатора радахлорин

Среди опухолей кожи доля базально-клеточного рака кожи (БКРК), заболеваемость которым в последнее десятилетие неуклонно увеличивается, достигает 90,0% [1, 2]. Клеточная ати-пия, неудержимый инфильтративный рост с деструкцией подлежащих тканей свидетельствуют о том, что БКРК является истинным раком.

Актуальность проблемы совершенствования методов лечения БКРК вытекает из роста заболеваемости данной патологией, нарастания частоты первично-множественного БКРК, характеризующегося выраженной склонностью к рецидивам [3, 4]. В то же время, возможности традиционных методов лечения зачастую ограничены преимущественной локализацией опухолей в области головы и шеи, включая труднодоступные анатомические зоны.

Новые перспективы в лечении БКРК открывает эффективная лазерная технология – фотодинамическая терапия (ФДТ). ФДТ индуцирует фотохимические реакции в опухолевой ткани и сосудах новообразования, ведущие к гибели неопластических клеток и селективной деструкции опухоли. К настоящему времени успешно проведён ряд экспериментальных работ на животных, свидетельствующих о высокой эффективности ФДТ [5-8]. В исследованиях на крысах показаны

механизмы действия ФДТ саркомы М-1 с использованием нового фотосенсибилизатора (ФС) хлоринового ряда фотодитазин. Установлено, что тканевыми и клеточными мишенями фотоди-тазина являются стенка сосудов, плазматическая мембрана опухолевых клеток, внутриклеточные структуры и механизмы, ответственные за пролиферацию и процессы биосинтеза [9-11].

Изначально возможности ФДТ БКРК были ограничены внутривенным введением ФС, при котором существует риск развития кожной фототоксичности и депонирования ФС не только в коже, но и в паренхиматозных органах, что может привести к нарушению их функции, требует дополнительного обследования пациентов, увеличивает сроки лечения и связанные с ним материальные затраты. Постепенно ФДТ развивалась, эффективность её была показана, помимо БКРК, при лечении других опухолей, в том числе, кератоакантомы, актинического кератоза [1216]. Большой интерес вызывает разработка методик ФДТ с локальным применением ФС [17-19]. При сохранении всех положительных сторон ФДТ, включая малую инвазивность, высокую селективность и цитофототоксичность, ФДТ с локальным применением ФС обеспечивает достаточную фотоповреждающую концентрацию действующего вещества в опухоли без риска развития местных и системных осложнений. Показана высокая экономическая эффективность ФДТ [20].

Перспективность использования ФДТ с локальным применением ФС при злокачественных опухолях кожи подтверждается результатами целого ряда экспериментальных и клинических исследований, применявших с этой целью производные гематопорфирина, фталоцианинов, созданные на основе аминолевулиновой кислоты и хлорина Е-6 (ФС фотолон, ФС фотодитазин) [21-25]. Ранее нами были опубликованы предварительные результаты исследования по изучению эффективности ФДТ БКРК с использованием ФС радахлорин [26]. Настоящая работа является продолжением начатого исследования, где мы провели сравнительную оценку разработанной методики с методикой ФДТ, при которой использовали другой ФС хлоринового ряда -фотолон. Цель настоящей работы - повышение эффективности лечения больных БКРК посредством разработки метода ФДТ с локальным применением ФС радахлорин.

Материалы и методы

Исследование выполнено на основании анализа данных клинического и лабораторного обследования, а также результатов лечения 60 больных БКРК (Т1-3N0M0), находившихся на лечении и диспансерном наблюдении в отделении дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБЗУ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» и в Московском областном кожно-венерологическом диспансере, из них у 56 (93,3%) больных диагностированы солитарные новообразования, и у 4 (6,7%) пациентов - множественные опухоли (всего 64 опухолевых очага).

Возраст больных БКРК на момент начала лечения варьировал от 31 до 80 лет (в среднем 64 года), среди них было 24 мужчины (средний возраст 64 года) и 36 женщин (средний возраст 66 лет).

У 48 (75,0%) пациентов опухоли локализовались в области головы, преимущественно в области лица, при этом чаще всего на носу - у 15 (23,4%), в околоушной зоне - у 6 (9,4%), в па-раорбитальной области - у 5 (7,8%). У 16 (25,0%) больных опухоли располагались на туловище.

Распределение опухолей в зависимости от распространённости патологического процесса было следующим: Т1N0M0 - 38 (59,4%), Т2N0M0 - 23 (35,9%), Т3N0M0 - 3 (4,7%).

По клиническим формам диагностировали следующие опухоли: поверхностная форма БКРК - 19 (29,7%), язвенная - 27 (42,2%), нодулярная - 16 (25,0%), склеродермоподобная -2 (3,1%).

Распределение БКРК по гистологическому типу было следующим: 31 (48,4%) опухоль -солидный тип строения, 4 (6,2%) - аденоидный, 6 (9,4%) опухолей - аденоидно-солидный, 14 (21,9%) - поверхностный мультицентрический, 8 (12,5%) опухолей - тип Морфеа, 1 (1,6%) опухоль - тип Морфеа с признаками метатипии.

В зависимости от применённого ФС больные были разделены на 2 группы. В I (основную) группу были включены 30 больных БКРК (10 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 30 до 78 лет (средний возраст - 59,7 лет), получивших ФДТ с локальным применением ФС радахлорин. II (контрольную) группу составили 30 больных (14 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 36 до 78 лет (средний возраст - 65,4 лет), получивших ФДТ с локальным использованием ФС фотолон.

У больных обеих групп преобладали язвенная и поверхностная клинические формы БКРК. В целом, количественное распределение БКРК по клиническим формам не имело существенных различий в обеих группах (табл. 1).

Таблица 1

Клинические формы БКРК

|

Клиническая форма БКРК |

Количество опухолевых очагов у больных I группы (с внутриочаговым введением ФС радахлорин) абс, (%) |

Количество опухолевых очагов у больных II группы (с внутриочаговым введением ФС фотолон) абс, (%) |

|

Поверхностная |

12 (35,3%) |

7 (23,3%)* |

|

Язвенная |

17 (50,0%) |

10 (33,3%) |

|

Нодулярная |

4 (11,8%) |

12 (40,0%) |

|

Склеродермоподобная |

1 (2,9%) |

1 (3,4%) |

|

Всего: |

34 (100,0%) |

30 (100,0%) |

* - различия статистически достоверны, р<0,05.

Чаще всего встречались солидный и поверхностный мультицентрический типы БКРК. Количественное распределение БКРК в соответствии с гистологическими типами не имело существенных различий в обеих группах (табл. 2).

Таблица 2

Распределение больных БКРК в зависимости от гистологического типа опухолей

|

Тип опухоли |

Количество опухолевых очагов у больных I группы (с внутриочаговым введением ФС радахлорин) абс., (%) |

Количество опухолевых очагов у больных II группы (с внутриочаговым введением ФС фотолон) абс., (%) |

|

Солидный |

19 (55,9%) |

12 (40,0%)* |

|

Аденоидный |

— |

4 (13,3%) |

|

Солидно-аденоидный |

2 (5,9%) |

4 (13,3%) |

|

Поверхностный мультицентрический |

6 (17,6%) |

8 (26,7%)* |

|

Тип Морфеа |

6 (17,6%) |

2 (6,7%) |

|

Тип Морфеа с признаками метатипии |

1 (3,0%) |

— |

|

Всего: |

34 (100,0%) |

30 (100,0%) |

- различия статистически достоверны, р<0,05.

В обеих исследуемых группах больных преобладал БКРК с распространённостью опухолевого процесса Т1-2N0М0 (95,3%) (табл. 3).

Таблица 3

Распределение больных по стадиям опухолевого процесса

|

Распространённость опухолевого процесса |

Количество опухолевых очагов у Количество опухолевых очагов у больных I группы (с внутриочаговым больных II группы (с внутриочаговым введением ФС радахлорин) введением ФС фотолон) абс., (%) абс., (%) |

|

Т1N0М0 Т2N0М0 Т3N0М0 Всего: |

22 (64,7%) 16 (53,3%) 12 (35,3%) 11 (36,7%)* – 3 (10,0%) 34 (100,0%) 30 (100,0%) |

– различия статистически достоверны, р<0,05.

В I группе больных солитарная опухоль регистрировалась у 26 больных, при этом первичная – у 22, рецидивная – у 4. Множественные очаги БКРК были у 4 больных. В целом лечению были подвергнуты 34 опухоли.

У всех пациентов диагноз БКРК устанавливали на основании анамнестических данных, клинической картины патологического процесса, результатов гистологического и цитологического исследований.

Всем больным проводилось полное клинико-лабораторное обследование. По показаниям пациенты были консультированы различными специалистами для исключения противопоказаний к ФДТ.

Критерии отбора больных для ФДТ включали: наличие у больного солитарных и множественных форм БКРК Т1-3N0M0, опухоли труднодоступной локализации, отказ пациентов от лучевого и хирургического лечения, пожилой и старческий возраст больных.

При проведении клинических исследований в качестве источника светового излучения использовали полупроводниковый лазерный аппарат «ЛАМИ» (Россия) с длиной волны лазерного излучения 662 нм, что соответствует максимуму спектрального поглощения используемых ФС, с мощностью излучения на конце световода 1,3 Вт.

ФДТ осуществляли при следующих параметрах: плотность энергии лазерного излучения составляла 200-300 Дж/см2, плотность мощности – 0,141-0,39 Вт/см2. Интервал между введением ФС и облучением составлял 10-15 мин. Продолжительность облучения ( Т , мин) определяли по формуле: Т=Е/Р s , где Р s – плотность мощности излучения (Вт/см2), Е – заданная величина плотности энергии (доза лазерного облучения). Р s =P в /S , где P в – мощность лазерного излучения на выходе световода (Вт), S – площадь светового пятна (см2). С целью облегчения расчётов использовали таблицу плотности мощности ( P s ) в зависимости от выходной мощности на конце световода ( Р в ) и размеров светового пятна. С целью измерения мощности лазерного излучения нами применялся отечественный дозировщик мощности ДИ-6А.

Использованный при проведении ФДТ ФС радахлорин представляет собой композицию из трёх циклических тетрапирролов хлориновой природы, основной из которых – хлорин Е 6 (70,0-90,0%), обладает пиком поглощения 662 нм. Препарат вводили в опухоль за 15 мин до облучения в объёме 0,5-1,0 мл на 1 см2, что соответствовало дозе ФС 1,75-3,50 мг на 1 см2 облучаемой площади.

ФС фотолон – комплекс хлорина Е 6 и его производных с поливинилпирролидоном, максимальный пик поглощения – 666 нм. Непосредственно перед введением в опухолевый очаг ФС фотолон разводили в 20 мл физиологического раствора, встряхивали и выдерживали 5 мин для осаждения пены, раствор препарата вводили в опухоль из расчёта 0,5-1,0 мл на 1 см2 облучаемой площади, при этом доза ФС соответствовала 1,25-2,5 мг/см2.

Внутриочаговое введение ФС осуществляли после обработки поверхности опухоли 70% этиловым спиртом, с 1-3 инъекций в зависимости от размера и клинической формы опухоли.

За 1 час перед ФДТ проводили стандартную премедикацию – внутримышечную инъекцию буторфанола в дозе 1,0 мл.

После ФДТ больные получали антиоксиданты. Очаги деструкции обрабатывались 5% раствором перманганата калия, мазью «Левомеколь». Антибиотики (доксициклин – по 100 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней) были назначены 4 пациентам, у которых через 1-2 недели после ФДТ в зоне очага отмечались признаки вторичной инфекции (гнойное отделяемое, гиперемия вокруг очага).

В соответствии с критериями ВОЗ (1996 г.) оценивались непосредственные, ближайшие и отдалённые результаты ФДТ. Осуществлялась регистрация изменений размеров и формы опухоли, степени её деструкции и рубцевания язвенных дефектов после отторжения некротических масс, побочные реакции и осложнения, оценивались результаты цитологического и гистологического исследований.

Результаты и обсуждение

ФДТ с локальным применением ФС радахлорин в указанных дозах пациентами переносилась удовлетворительно, не вызывая изменений со стороны общего состояния, гемодинамических показателей, общих и биохимических показателей крови и мочи.

Реакцию на ФДТ мы изучали непосредственно во время сеанса, по окончании лазерного воздействия, через 1-5 часов и затем ежедневно в течение 1 недели после лечения. Эффект после ФДТ, обусловленный происходящей в опухоли фотохимической реакцией, клинически выражался изменением окраски очага (гиперемия с последующим побледнением кожных покровов), появлением окаймляющего опухоль участка белого цвета шириной до 1 см (за счёт спазма сосудов по периферии опухоли), геморрагической экссудацией из повреждённого новообразования, отёком и гиперемией окружающих тканей (за счёт нарушения кровообращения), развивающейся через 10-25 минут от начала процедуры и нарастающей в течение 1-5 часов. При локализации опухоли в области лица, в данной зоне наблюдался отёк, иногда переходящий на шею, который самостоятельно разрешался через 3-4 дня. В случае локализации опухоли на волосистой части головы, туловище, конечностях отмечался минимальный отёк. В первые сутки после ФДТ наблюдались признаки регресса поверхностной и язвенной форм БКРК (сглаживание рельефа и геморрагическая экссудация), уплощение нодулярных опухолей. В 69,0% случаев полный геморрагический некроз БКРК наступал в течение 1-5 мин после ФДТ. В 31,0% случаев некроз наблюдался через сутки после лечения. ФДТ сопровождалась болевыми ощущениями: от жжения, покалывания, до резких болей в зоне облучения во время процедуры и в течение 5 часов после неё. На 2-7 сутки после ФДТ формировался геморрагический некроз опу- холи с чётко очерченной границей, соответствующей зоне лазерного облучения. Через 1 неделю после лечения формировалась плотная геморрагическая корка, которая самостоятельно отторгалась через 1-2 месяца с формированием бледно-розового рубца, не спаянного с подлежащими тканями. У 100% больных I группы в результате лечения отмечен полный регресс БКРК, подтверждённый морфологическими исследованиями.

Непосредственная эффективность метода в сроки наблюдения до 2 мес составила 100%.

Во II группе у всех больных БКРК регистрировались первичные солитарные опухоли. Лечению было подвергнуто 30 очагов БКРК.

Во время проведения сеанса ФДТ в очаге мы наблюдали признаки протекающей фотохимической реакции, которые клинически выражались появлением гиперемии и отёка окружающих мягких тканей, геморрагической экссудацией из очага при язвенной форме БКРК, сглаживанием поверхностных и уплощением нодулярных опухолей. При этом пациенты ощущали боль, жжение, покалывание различной степени выраженности. В течение 1-5 суток формировался геморрагический некроз. При локализации опухоли в области головы и лица наблюдался отёк лица, иногда с переходом на шею, который через 2-4 дня самостоятельно разрешался. Через 1 неделю после ФДТ формировалась плотная геморрагическая корка, которая самостоятельно отторгалась через 1-2 месяца с формированием удовлетворительного в косметическом отношении бледно-розового рубца, не спаянного с подлежащими тканями.

Лечение переносилось пациентами удовлетворительно, при мониторинге общего состояния и гемодинамических показателей изменений у 25 больных (83,3%) не выявлено. У 5 (15,6%) пациентов (с диагнозом гипертоническая болезнь в анамнезе) во время сеанса ФДТ отмечалось транзиторное повышение артериального давления, для нормализации показателей которого назначали гипотензивные препараты. У 2 (6,2%) пациентов отмечалась субфебрильная температура в течение 2-х дней.

Полный регресс новообразований во II группе был достигнут в 25 (83,5%) случаях. Частичный регресс регистрировали в 5 (16,5%) случаях.

У всех пациентов с поверхностной формой БКРК наблюдался полный регресс новообразований (30,0%). Частичный регресс был получен у 2 (6,6%) больных с язвенной, у 2 (6,6%) – с нодулярной, у 1 (3,3%) – со склеродермоподобной формами.

Сравнительный анализ результатов ФДТ обеих групп свидетельствовал о более высокой эффективности использования ФС радахлорин при лечении язвенной, нодулярной и склеродермоподобной форм БКРК, по сравнению с применением ФС фотолон.

Непосредственная эффективность ФДТ в I группе составила 100%, во II группе – 83,5% (р<0,01).

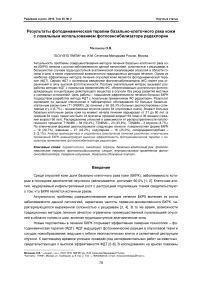

Отдалённые результаты лечения были прослежены нами в сроки до 24 мес. В I группе был отмечен рецидив у 1 пациента с язвенной формой БКРК через 22 мес после окончания лечения. 2-летний безрецидивный период составил 96,7%. Во II группе больных отмечен рецидив БКРК после ФДТ у 3 больных с язвенной формой и у 1 пациента с нодулярной формой БКРК. 2-летний безрецидивный период составил 86,7%, что ниже результатов, полученных в I группе, р<0,05 (рис. 1).

Рис. 1. Результаты 2-летнего безрецидивного периода после ФДТ БКРК с локальным применением ФС (n=60).

Таким образом, проведённое исследование продемонстрировало высокую эффективность ФДТ с локальным применением ФС радахлорин в лечении различных клинических форм БКРК. ФДТ с использованием внутриочагового введения ФС радахлорин оказалась более эффективна, чем с использованием ФС фотолон.

Заключение

В результате проведённого исследования был разработан новый метод ФДТ больных базально-клеточным раком кожи Т1-3N0M0 с внутритканевым введением нового ФС радахлорин. При сравнительном анализе непосредственных результатов ФДТ установлено, что ФДТ с локальным применением ФС радахлорин эффективнее при лечении язвенной, нодулярной и склеродермоподобной клинических форм БКРК (100,0%), чем ФДТ с использованием ФС фото-лон (83,5%). ФДТ с локальным применением ФС хлоринового ряда сопоставимы друг с другом. 2-летний безрецидивный период после ФДТ с внутриочаговым введением ФС радахлорин составил 96,7%, при использовании ФС фотолон – 86,7% (p<0,05). ФДТ с локальным применением ФС радахлорин позволяет повысить непосредственные результаты лечения БКРК на 16,5%, отдалённые – на 10,0%, по сравнению с ФС фотолон.

ФДТ с локальным применением ФС может быть рекомендована в качестве метода выбора при БКРК труднодоступной локализации (периорбитальная, периаурикулярная области), для пожилых пациентов и больных с тяжёлой соматической патологией (болезни сердечнососудистой системы, эндокринные болезни, болезни почек и др.). В случае диагностирования рецидива БКРК возможно повторное проведение ФДТ.

Малая инвазивность, высокая эффективность, отсутствие побочных реакций и осложнений позволяют рекомендовать ФДТ с локальным введением ФС для амбулаторного применения при лечении различных клинических форм БКРК.

Список литературы Результаты фотодинамической терапии базально-клеточного рака кожи с локальным использованием фотосенсибилизатора радахлорин

- Каплан М.А., Романко Ю.С. Лазерная фотодинамическая терапия (обзор, состояние проблемы и перспективы)//Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2004. № 1. С. 43-48.

- Романко Ю.С., Каплан М.А., Попучиев В.В., Молочков В.А., Сухова Т.Е., Третьякова Е.И., Таранец Т.А. Базально-клеточный рак кожи: проблемы лечения и современные аспекты фотодинамической терапии//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2004. № 6. С. 6-10.

- Молочков В.А., Снарская Е.С., Поляков П.Ю., Афонин А.В., Сухова Т.Е., Романко Ю.С., Хлебникова А.Н., Таранец Т.А., Королева Л.П., Кладова А.Ю., Челюканова М.В., Козлова Е.С. К проблеме лечения базалиом кожи//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2005. № 6. С. 4-9.

- Сухова Т.Е., Молочков В.А., Романко Ю.С., Матвеева О.В., Решетников А.В. Лечение базальноклеточного рака кожи на современном этапе//Альманах клинической медицины. 2008. № 18. С. 14-21.

- Каплан М.А., Никитина Р.Г., Романко Ю.С., Бозаджиев Л. Л., Малыгина А. И., Дрожжина В.В. Фотодинамическая терапия саркомы М-1 у экспериментальных животных//Лазерная медицина. 1998. Т. 2, № 2-3. С. 38-42.

- Romanko Yu.S., Tsyb A.F., Kaplan M.A., Popuchiev V.V. Effect of photodynamic therapy with photodithazine on morphofunctional parameters of M-1 sarcoma//Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2004. № 6. P. 584-589.

- Каплан М.А., Романко Ю.С., Мардынская В.П., Малыгина А.И., Бурмистрова Н.В., Ярославцева-Исаева Е.В., Спиченкова И.В. Разработка метода фотодинамической терапии с Фотодитазином у экспериментальных животных с саркомой М-1//Российский биотерапевтический журнал. 2004. Т. 3, № 2. С. 52.

- Romanko Yu.S., Tsyb A.F., Kaplan M.A., Popuchiev V.V. Relationship between antitumor efficiency of photodynamic therapy with photoditasine and photoenergy density//Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2005. № 4. P. 460-464.

- Романко Ю.С. Фотодинамическая терапия базальноклеточного рака кожи (экспериментально-клиническое исследование): автореф. дис. … докт. мед. наук. Обнинск, 2005. 41 с.

- Каплан М.А., Романко Ю.С., Попучиев В.В., Южаков В.В., Бандурко Л.Н., Михина Л.Н., Фомина Н.К., Малыгина А.И., Ингель И.Э. Влияние плотности световой энергии на противоопухолевую эффективность фотодинамической терапии с фотодитазином//Лазерная медицина. 2005. Т. 9, № 2. С. 46-54.

- Каплан М.А., Романко Ю.С., Попучиев В.В., Южаков В.В., Бандурко Л.Н., Фомина Н.К., Михина Л.Н., Малыгина А.И., Ингель И.Э. Действие фотодинамической терапии на рост и функциональную морфологию саркомы М-1//Лазерная медицина. 2005. Т. 9, № 4. С. 41-47.

- Таранец Т.А., Сухова Т.Е., Романко Ю.С. Фотодинамическая терапия базально-клеточного рака кожи с локальным и внутривенным использованием фотосенсибилизатора хлоринового ряда «Фотолон»//Альманах клинической медицины. 2007. № 15. С. 283-288.

- Сухова Т.Е., Молочков В.А., Романко Ю.С., Чанглян К.А., Третьякова Е.И. Фотодинамическая терапия актинического кератоза с аппликационным применением «Фотодитазина»//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2010. № 5. С. 4-8.

- Молочков В.А., Молочков А.В., Сухова Т.Е., Хлебникова А.Н., Кунцевич Ж.С., Романко Ю.С., Дибирова С.Д., Бочкарева Е.В. Местная фотодинамическая терапия кератоакантомы//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2012. № 4. С. 21-24.

- Каплан М.А., Романко Ю.С. Фотодинамическая терапия как новый радикальный метод лечения у больных с рецидивными опухолями «неудобной» локализации//Вопросы онкологии. 2000. Т. 46, № 2. С. 238.

- Капинус В.К., Романко Ю.С., Каплан М.А., Пономарев Г.В., Сокол Н.И. Эффективность флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором фотодитазин у больных раком кожи//Российский биотерапевтический журнал. 2005. Т. 4, № 3. С. 69-75.

- Молочков А.В., Сухова Т.Е., Третьякова Е.И., Акопова К.В., Королева Л.П., Прокофьев А.А., Румянцев С.А., Алиева П.М., Романко Ю.С., Молочков В.А. Сравнительные результаты эффективности лазероиндуцированной термотерапии и фотодинамической терапии поверхностной и микронодулярной базалиом//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2012. № 4. С. 30-36.

- Сухова Т.Е., Романко Ю.С., Матвеева О.В. Фотодинамическая терапия базально-клеточного рака кожи с локальным применением радахлорина//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2008. № 4. С. 41-44.

- Сухова Т.Е., Романко Ю.С., Ярославцева-Исаева Е.В., Коренев С.В., Прокофьев А.А. Внутритканевой вариант введения фотосенсибилизатора при фотодинамической терапии базально-клеточного рака кожи (сообщение 1)//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2010. № 2. С. 4-10.

- Романко Ю.С., Коренев С.В., Попучиев В.В., Вайсбейн И.З., Сухова Т.Е. Основы фотодинамической терапии. Калининград, 2010. 136 с.

- Ярославцева-Исаева Е.В., Каплан М.А., Романко Ю.С., Сокол Н.И. Разработка методики фотодинамической терапии экспериментальной опухоли (саркома М-1) при локальном введении фотосенсибилизатора//Российский биотерапевтический журнал. 2003. Т. 2, № 4. С. 19-22.

- Каплан М.А., Капинус В.Н., Романко Ю.С., Ярославцева-Исаева Е.В. Фотодитазин-эффективный фотосенсибилизатор для фотодинамической терапии//Российский биотерапевтический журнал. 2004. Т. 3, № 2. С. 50.

- Каплан М.А., Романко Ю.С., Попучиев В.В., Южаков В.В., Бандурко Л.Н. Морфофункциональные особенности саркомы М-1 при фотодинамической терапии с использованием фотосенсибилизатора фотодитазин//Российский биотерапевтический журнал. 2004. Т. 3, № 2. С. 53.

- Кацалап С.Н., Романко Ю.С. Выбор варианта фотодинамической терапии рецидивной базалиомы//Вестник эстетической медицины. 2012. Т. 11, № 1. С. 44-48.

- Галкин В.Н., Каплан М.А., Романко Ю.С. Эффективность фотодинамической терапии базальноклеточной карциномы с использованием фотосенсибилизаторов различных классов//Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. 2015. № S1. С. 72.

- Матвеева О.В., Сухова Т.Е. Результаты фотодинамической терапии базальноклеточного рака кожи с внутриочаговым применением фотосенсибилизатора//Радиация и риск. 2014. Т. 23, № 2. С. 37-44.