Результаты геоархеологических исследований в Венгеровском районе Новосибирской области в 2012 году

Автор: Кузьмин Я.В., Зольников И.Д., Софейков О.В., Новикова О.И., Глушкова Н.В., Чупина Д.А., Ануфриев Д.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521852

IDR: 14521852

Текст статьи Результаты геоархеологических исследований в Венгеровском районе Новосибирской области в 2012 году

В 2012 г. начато углубленное изучение адаптации древнего человека к обстановкам природной среды Барабинской лесостепи на основе технологий геоинформационных систем (ГИС); ранее (2004–2011 гг.) были проведены предварительные работы (см., напр.: [Кривоногов и др., 2005; Зольников и др., 2008, 2012]). Использование методов ГИС позволяет в короткое время проводить анализ большого количества данных по гео-привязанным точечным объектам (таким, как археологические памятники) и сопоставлять закономерности их пространственного положения с палеогеографическими условиями на изучаемой территории, что дает возможность реконструировать обстановки природной среды древних культур и создавать модели взаимодействия природы и древнего человека.

Основной целью этапа 2012 г. было обследование обнаруженных ранее в пределах Венгеровского района Новосибирской области археологических памятников [Молодин, Новиков, 1998], с получением GPS координат и определением геоморфологической ситуации. В первую очередь обследовались те объекты, для которых известна хронологическая принадлежность. При этом, с одной стороны, неизбежно сокращается количество памятников, подлежащих обследованию (примерно вдвое); с другой стороны, выбранные объекты обладают гораздо более высоким потенциалом изучения применительно к целям проекта, чем памятники неясного или неизвестного возраста и культурной атрибуции.

В геоморфологическом отношении изученная территория является частью Барабинской слабоволнистой гривно-озерной равнины [Земцов и др., 1988]. Нами с помощью анализа ГИС-методами цифровой модели рельефа SRTM построена геоморфологическа я к арта Венгеровского района (рис. 1). В его пределах выделено несколько типов рельефа [Зольников и др., 2012]. Водораздельные пространства делятся на: 1) слаборасчлененные поверхности; 2) гривы; 3) озерные котловины (частично занятые современными озерами). В пределах долин основных рек (Оми и Тартаса) выделяются пойма (высота до 2–2,5 м над урезом) и первая надпойменная терраса (высота до 5–7 м). В долинах рек второго порядка (Кама и др.) выделяется уровень современной аккумуляции (пойма, высота до 1–

1,5 м) и поверхность первой надпойменной террасы (высота 2-3 м). Долина магистральной реки Оми имеет чётковидное строение - чередование озеровидных расширений («займищ») и сравнительно узких участков (рис. 1). Вероятно, это связано с существованием в позднем плейстоцене в расширенных участках речных долин озер, которые впоследствии были спущены в результате подрезания их бортов боковой эрозией.

Обследование в 2012 г. около 70 археологических памятников неолита, бронзового века, железного века и средневековья в пределах Венгеровского района показало, что подавляющая часть данных объектов (за исключением двух или трех) приурочена к водораздельному рельефу (рис. 1). При этом часто памятники располагаются вблизи от границы с долинным рельефом, а также непосредственно на их контакте - на бровке коренного берега (Старый Тартас-2; Красносельское-1; Венгерово-3; Заречное-3; Бровка-1, -2; Усть-Изес-2; Кама-3, -4, -5, -8 и др.). Ряд памятников находится на останцах коренного рельефа внутри долинного комплекса (Сопка-1-4, -6; Вознесенское городище). Особенно привлекательной для древнего человека была территория между с. Венгерово и устьем р. Камы (рис. 1), расположенная на сочленении пологой водораздельной поверхности и озеровидного расширения р. Оми, носящего на топографических картах название «Урочище Таи». Именно здесь наблюдается высокая концентрация археологических памятников разного возраста - от неолита до средневековья; это объекты Автодром-1, -2; Венгерово-2, -2А; Усть-Тартасские курганы; Козловка-1, -4; Карачинское Озеро-3. Другим местом высокой концентрации археологических памятников является район устья р. Тартаса (рис. 1; см. также: [Кривоногов и др., 2005, с. 361]).

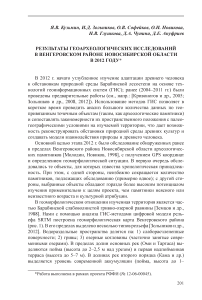

Наибольшее количество сравнительного материала в пределах Венгеровского района (применительно к целям работ по данному проекту) имеется для объектов бронзового и железного веков. Нами предпринята попытка пространственного анализа этих двух групп археологических памятников (рис. 2). Основным параметром послужила абсолютная высота памятников, полученная из цифровой модели рельефа SRTM (точ н ость 1-2 м). Все рассматриваемые памятники относятся к двум основным категориям - поселения и могильники. В соответствии с частотой распределения объектов по абсолютной высоте выделено три интервала: 1) 92–98 м; 2) 99–101 м; 3) 102–111 м (рис. 2).

Установлено, что памятники бронзового века (всего 27) распределены по высотной шкале достаточно равномерно, в то время как памятники железного века (всего 29) не встречаются в интервале 92–98 м, а их максимум приурочен к интервалу 102–111 м (рис. 2, А). Таким образом, памятники железного века располагаются на более высоких отметках рельефа, чем объекты эпохи бронзы.

Что касается распределения могильников (рис. 2, Б), то для бронзового века (10 объектов) их наибольшее число приурочено к интервалу 102–111 м, а для двух других интервалов высот количество объектов примерно рав-

I 1 1 ^^2 |==|3 [о]4 ggp A6 ®7 Q 8 |9

Рис. 1. Геоморфологическая карта Венгеровского района и положение обследованных в 2012 г. археологических памятников.

Типы рельефа: 1 – слаборасчлененная водораздельная поверхность; 2 – гривы; 3 – озеровидные понижения; 4 – современные озера;

5 – долинный комплекс (пойма и надпойменная терраса). Археологические памятники: 6 – неолит; 7 – бронзовый век; 8 – железный век;

9 – средневековье (включая позднее средневековье).

ное. Для железного века (9 объектов), как и в случае с жилыми комплексами, характерно отсутствие могильников на самых пониженных участках, а в интервалах 99–111 м они расположены достаточно равномерно.

В отношении поселений ситуация выглядит сходной с таковой для всех памятников: в то время как поселения бронзового века (17 объектов) распределены по высотам достаточно равномерно, для железного века (20 объектов) отсутствуют поселения на самых низких отметках (92–

98 м), а их наибольшее количество известно для интервала высот 102– 111 м (рис. 2, В).

Вероятно, существует некая объективная предопределенность выявленных нами различий. Сделана попытка найти объяснение этому явлению с помощью привлечения данных по древней экономике [Зольников и др., 2012]. Известно, что в бронзовом веке важными отраслями хозяйства населения Барабы были охота, рыболовство и собирательство; однако уже в эпоху ранней бронзы появляется производящее хозяйство в виде скотоводства, роль которого на этапе развитой бронзы возрастает, а в эпоху поздней бронзы становится главенствующей [Молодин, 1985]. В железном веке в Барабинской лесостепи главной отраслью хозяйства было скотоводство при подчиненной роли земледелия; при этом сохраняли свою важность присваивающие виды деятельности (охота и рыболовство) [Мо-лодин, Новиков, 1998; Полосьмак, 1987]. На основании распределения объектов бронзового и железного веков по абсолютной высоте можно сделать предварительный вывод о том, что в эпоху бронзы население активно осваивало наиболее низменные (приречные) территории, тогда как в эпоху железа основными местами обитания были водораздельные пространства (вероятно, более приспособленные для скотоводства). Мы полностью отдаем себе отчет в том, что по мере увеличения количества объектов (за счет изучения соседних территорий) выявленные закономерности могут претерпеть изменения.

Определение связи системы расселения древнего населения Барабы с изменениями климата в голоцене является следующей целью работ по проекту РФФИ «Адаптация древнего человека к обстановкам природной

Рис. 2. Распределение по высоте всех объектов бронзового и железного веков Венгеровского района ( А ), могильников ( Б ) и поселений ( В ).

среды Барабинской лесостепи (Западная Сибирь): пространственно-временной анализ на основе ГИС-технологий» (№ 12-06-00045). Нами уже сделана попытка оценить степень благоприятности тех или иных типов ландшафтов изучаемой территории в условиях увлажнения и иссушения [Зольников и др., 2012]. Очевидно, что для получения надежных результатов необходим углубленный анализ имеющейся палеогеографической информации (см., например: [Орлова, 1990; Хазина, Волкова, 2009]), однако предварительные данные позволяют сделать вывод о том, что разработанный нами подход является перспективным.