Результаты геоархеологического исследования слоя бронзового века поселения Песочное 1

Автор: Воронин К.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Эпохи камня и бронзы

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Поселение Песочное 1 (Ростовский район Ярославской области) исследовалось в 2000 и 2008 гг. Была вскрыта площадь 152 кв. м. В 2008 г. в раскопе № 3 были отобраны образцы для почвоведческого, палинологического, дендрологического анализов (около 350 проб) и радиоуглеродного датирования (33 пробы). По всей толще культурного слоя на исследованном участке памятника встречались археологические находки бронзового века (культуры сетчатой керамики и чирковской культуры). На разных литологических уровнях и материке были зафиксированы объекты бронзового века: очаги, хозяйственные, столбовые ямы и одно погребение с ингумацией. Рентгенофлуоресцентный анализ выявил очень высокое содержание меди, цинка, кальция и фосфора в культурном слое, ранее не встречавшееся на доисторических поселениях. Эти химические элементы поступали в культурный слой из разных источников. Медь связана с металлообработкой, зафиксированной на памятнике в слое бронзового века. Цинк свидетельствует о былом присутствии биомассы водной среды, прежде всего рыбы...

Бронзовый век, волго-окское междуречье, геоархеология, средний голоцен, степь, лесостепь, ландшафт, лесная зона, культура сетчатой керамики, культура чирковской керамики, металлообработка, почвоведческий, палинологический, дендрологический анализы, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143166141

IDR: 143166141

Текст научной статьи Результаты геоархеологического исследования слоя бронзового века поселения Песочное 1

Основополагающей задачей изучения культур бронзового века в центральной части Волго-Окского междуречья все еще остаются уточнение их хронологии http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.87-103

и определение ее соотношения с климатическими и ландшафтными условиями, существовавшими здесь во II тыс. до н. э. Чрезвычайный интерес представляет также взгляд на хозяйственную деятельность населения бронзового века этого региона сквозь призму геохимических индикаторов. Ответы на эти вопросы отчасти возможно почерпнуть из изучения культурного слоя доисторических поселений, который при проведении геоархеологических исследований проявляет себя как информативный исторический источник. Примером подобного рода для центральной части Волго-Окского междуречья является исследование культурного слоя поселения Песочное 1.

В полевой сезон 2008 г. на этом памятнике был произведен масштабный отбор образцов для почвоведческого, палинологического, дендрологического анализов (около 350 проб грунта) и радиоуглеродного датирования (33 пробы грунта). Их результаты приведены и интерпретированы в этой работе в контексте заявленной проблематики.

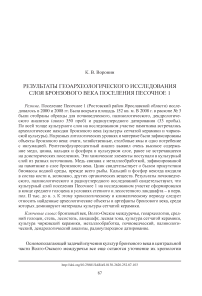

Стоянка Песочное 1 (рис. 1: А ), заново открытая В. В. Сидоровым в 1980 г. ( Сидоров , 1981), расположена в Ростовском районе Ярославской области, в котловине оз. Неро, в 2 км к югу от г. Ростова Великого и в 1 км к северо-востоку от с. Песочное, на южном мысу дельты р. Ишня – в пределах низкого уровня приустьевой части этой реки на первой среднеголоценовой озерной террасе, высота которой составляет около 97 м по Балтийской системе высот. Памятник на 94 м вытянут вдоль древнего берега р. Ишня с северо-запада на юго-восток. Рельеф окружающей его местности плоский, перепады высот на нем составляют около 1 м с уклоном в восточную сторону (рис. 1: Б ).

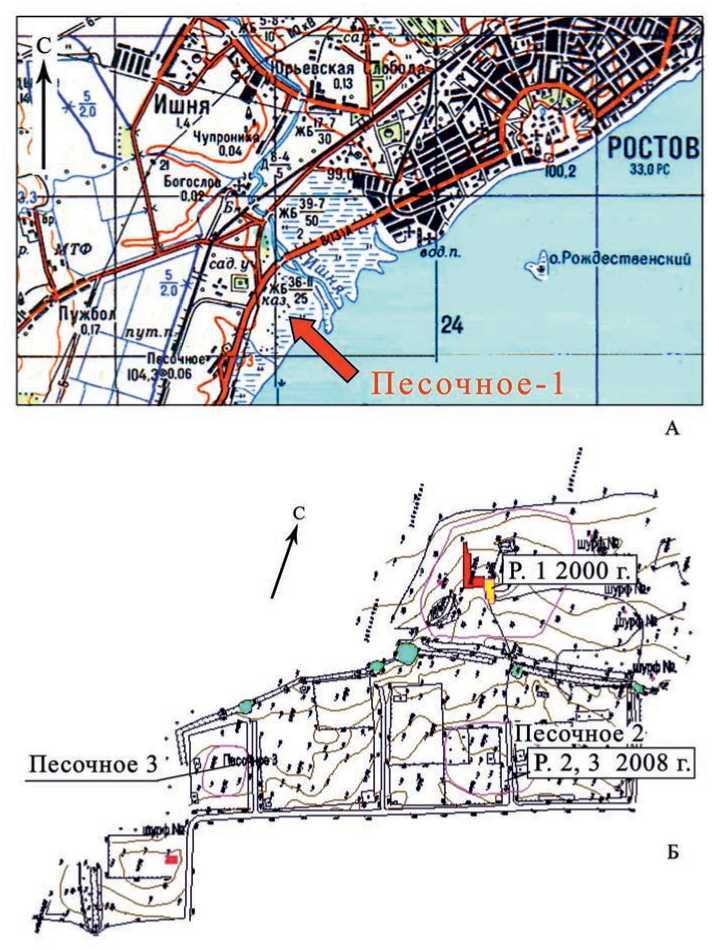

Раскоп № 3 площадью 129 кв. м ( Воронин , 2009) с сеткой квадратов 1,0× 1,0 м был прирезан в 2008 г. раскопам № 1 и 2 (рис. 1: Б ) общей площадью 52 кв. м, заложенным в западной части поселения Песочное 1 ранее ( Воронин , 2005). Культурный слой разбирался совками и ножами. Все измерения в ходе работ осуществлялись инструментально от постоянного репера. Графическая и фотографическая фиксация найденных объектов и предметов производилась по блокам условных пластов, мощность которых колебалась от 10 до 12 см. После разборки культурного слоя до уровня нового условного пласта проводилась зачистка поверхности раскопов. Также в границах условных пластов в раскопе № 3 извлекались образцы культурного слоя для лабораторных исследований, которые отбирались последовательно из каждого квадрата с учетом изменения структуры грунта – например, если на квадрате раскопа встречались два разных литологических образования, то брались два образца для анализа и т. п. По всей толще культурного слоя встречались археологические находки бронзового века, представленные керамикой, изделиями из глины, камня, бронзы, следами металлообработки (рис. 2). За два полевых сезона 2000 и 2008 гг. на разных литологических уровнях и материке были зафиксированы объекты бронзового века – хозяйственные и столбовые ямы и одно погребение, выполненное способом ингумации. Количественно доминировала ранняя сетчатая керамика (рис. 2: 26 ) с минеральной примесью в тесте (1342 фрагмента и 4 развала сосудов), менее многочисленная чирковская (333 и 1 развал сосуда) (рис. 2: 26–30 ) и встреченная единично (9 фр-тов) фатьяновско-балановская (рис. 2: 21, 25 ). Все они, как правило, залегали в культурном слое совместно с небольшим количеством осколков

Рис. 1. Поселение Песочное 1

А – расположение на местности; Б – топографический план

неолитической льяловской и волосовской (112 фр-ов) посуды. Фрагменты неолитической керамики нередко располагались в культурном слое вертикально, что говорит об их вторичном залегании. Последнее, вероятно, свидетельствует о том, что исследованный участок памятника был трансформирован и сформирован в окончательном виде в эпоху бронзы, когда на этой площадке происходило активное турбирование грунта, в результате чего неолитический слой, вероятно маломощный в данной части памятника, был практически полностью переработан в бронзовом веке в ходе жизнедеятельности человека.

Среди кремневых изделий многочисленны скребки (92 экз.) (рис. 2: 8–12 ) и предметы метательного вооружения (75 (!) экз.) (рис. 2: 1–7 ). Невелико количество режущих, они представлены двумя орудиями на отщепах (рис. 2: 13, 14 ) и одним двусторонне ретушированным вкладышем (рис. 2: 15 ). Рубящие орудия представлены топорами (4 экз.), стамесками и долотами (13 экз.), изготовленными из сланца (рис. 2: 16, 17 ). В двух верхних пластах культурного слоя значительны следы металлообработки в виде 11 металлических выплесков (рис. 2: 19 ) и 9 фрагментов тиглей (рис. 2: 20, 24 ), а также найден обломок бронзового орудия (рис. 2: 18 ). Мелкие глиняные предметы представлены 9 грузиками (рис. 2: 22, 23 ) и двумя бусинами ( Воронин , 2011; 2013. С. 334–343).

Характеристика культурного слоя

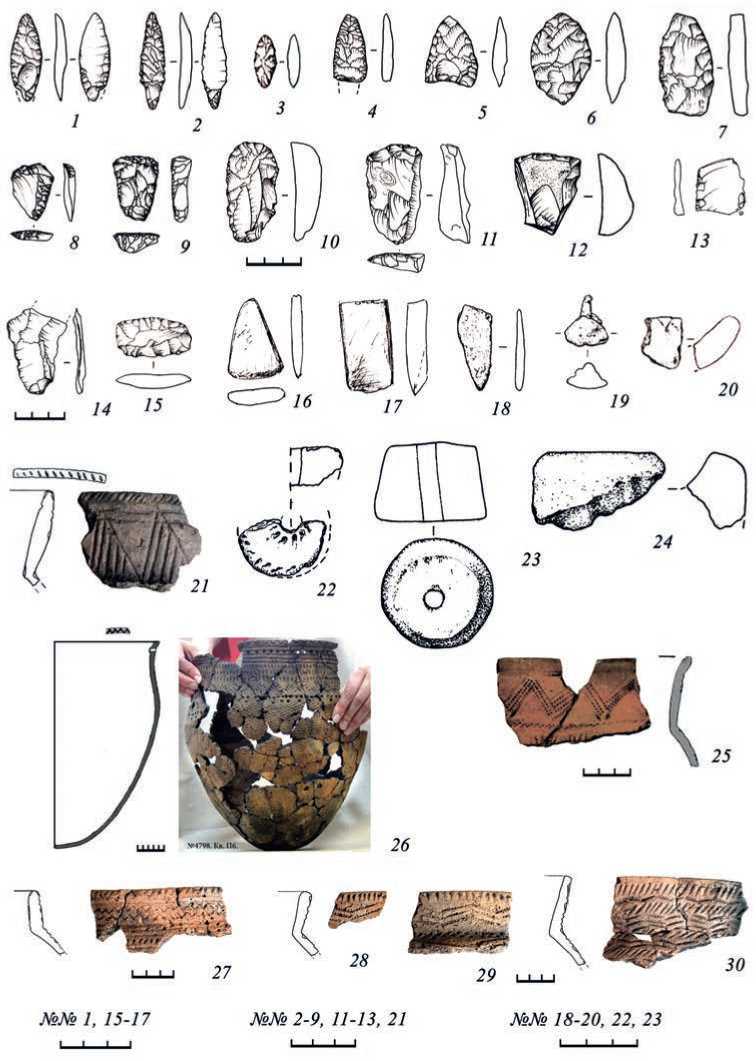

Гомогенный слабодифференцированный культурный слой поселения Песочное 1 ( Александровский и др ., 2011. С. 11; 2013а. С. 79, 80) средней мощностью около 35 см (рис. 3: А ) перекрыт аллювиальными отложениями и стерильным коричневым торфом толщиной 15–20 см. Он представляет собой темно-коричневый однородный легкий и, реже, средний суглинок с повышенным содержанием фракций песка, включениями угля и большим количеством мелкодисперсной кальцинированной кости (рис. 3: Б ) ( Александровский и др. , 2012. С. 38, 39), содержание которой в некоторых образцах, взятых на почвенно-химические анализы, доходило до 10 % в объеме отобранного грунта. Насыщенность песком является одной из характерных черт культурного слоя этого памятника, отличающей его от погребенных гумусовых горизонтов, нижележащих срединных горизонтов погребенной почвы, верхнего слоя аллювия ( Александровский и др. , 2013а. С. 80), и, вероятно, связана с разнообразной деятельностью человека (обустройство площадки поселения, создание объектов и сооружений, изготовление предметов), где мог применяться песок, а также с возможными передвижениями человека и животных от береговой линии озера на площадку

Рис. 2. Поселение Песочное 1. Артефакты бронзового века

1–5 – наконечники стрел; 6, 7 – наконечники дротиков; 8–12 – скребки; 13–15 – режущие орудия ( 15 – вкладыш); 16, 17 – рубящие орудия; 18 – фрагмент бронзового орудия; 19 – бронзовый выплеск; 20, 24 – фрагменты тиглей; 21, 25 – фрагменты фатьяновско-баланов-ской керамики; 22, 23 – грузики; 26 – сосуд культуры сетчатой керамики; 27–30 – обломки венчиков чирковской культуры

1–15 – кремень; 16, 17 – сланец; 18, 19 – бронза; 20–30 – глина поселения, посредством чего песок мог неосознанно приноситься в виде мусора.

Анализ фракционного состава гумуса в культурном слое поселения Песочное 1, где зафиксировано высокое содержание фракции II гуминовых кислот, образующих соединения с ионами кальция, выявил его большое сходство со среднеголоценовыми темноцветными палеопочвами региона оз. Неро ( Александровский и др. , 2013б. С. 354). Показательно, что подобными характеристиками обладают черноземы и лесные почвы, распространенные в лесостепных районах. Большая устойчивость гумусовых веществ в культурном слое этого поселения, вероятно, обусловлена его формированием в условиях среднего голоцена при более сухом и теплом климате, чем современный, и доминировании лесостепных и широколиственно-лесных ландшафтов ( Александровский и др. , 2011. С. 19). Из результатов исследований культурного слоя поселения Песочное 1 (палинологических, проведенных Е. А. Спиридоновой, А. С. Алешинской, и почвоведческих – А. А. Гольевой) также следует, что в среднем голоцене, конец которого приходится на эпоху бронзы, климат в этой местности был теплее современного.

Окружающие поселение Песочное 1 леса были сформированы березой, ольхой, елью и сосной со значительным участием широколиственных пород (дуб, липа, вяз) ( Спиридонова, Алешинская , 2009. Рис. 1; 2; Воронин , 2009). В видовом же составе деревьев, определенном по углям из образцов культурного слоя, доминирует дуб, присутствуют береза, ольха и единичные хвойные ( Воронин , 2011. С. 40; Александровский и др. , 2013б. С. 356).

Результаты радиоуглеродного датирования образцов культурного слоя

Для поселения Песочное 1 имеется серия радиоуглеродных дат, полученных по гумусу культурного слоя конвенционным сцинцилянтным методом в лаборатории Института геохимии окружающей среды НАН Украины ( Александровский и др. , 2012. С. 35–37; Alexandrovsky et al. , 2012. P. 589, 592–597). Датирующим веществом служил органический материал, выделяемый из образцов культурного слоя путем пиролиза по методике, применяемой для почв и минерализованных торфов. Калибровка дат производилась по программе IntCal 04. Из 32 радиоуглеродных дат 16 связаны с эпохой бронзы и открытым комплексом культуры сетчатой керамики, включавшим в себя два скопления обожженных камней и два развала круглодонных котловидных сосудов с сетчатой орнаментацией, располагавшихся в непосредственной близости от очага № 1 (табл. 1).

Результаты радиоуглеродного датирования свидетельствуют о том, что в культурном слое поселения Песочное 1 происходило минимальное омоложение и перемещение органического материала. Подавляющее большинство дат четко стратифицированы по глубине (рис. 3: А ) и имеют нормальное распределение: в верхней части культурного слоя более поздние, а в нижней – более древние ( Александровский и др. , 2012. С. 39). Калиброванный возраст гумуса с предматерикового уровня с находками льяловской неолитической керамики,

Таблица 1. Песочное 1. Результаты радиоуглеродного датирования образцов культурного слоя (КС) бронзового века по гумусу

|

Комплекс |

Шифр лаборатории |

*Дата л. н. |

Калиброванные даты (до н. э.) |

|

|

1σ – 68,2 % |

2σ – 95,4 % |

|||

|

№ 1. Раскоп 3, кв. Н-4/5, колонка А, КС (середина), 27––37 см |

Ki-15645 |

3610±70 |

2123–1884 |

2193–1768 |

|

№ 1а. Раскоп 3, кв. О-3, пласт 2, развал обожженных камней, культура сетчатой керамики |

Ki-15858 |

3410±90 |

1877–1612 |

1935–1501 |

|

№ 2а. Раскоп 3, кв. О-3, 188–192 см, под обожженными камнями, культура сетчатой керамики |

Ki-15850 |

3330±90 |

1657–1540 |

1668–1534 |

|

№ 4а. Раскоп 3, кв. О-3, пласт 3, КС с тленом, культура сетчатой керамики |

Ki-15857 |

3510±90 |

1950–1695 |

2128–1614 |

|

№ 5. Раскоп 3, кв. О-5, 192 см, пятно прокала (очаг № 1), культура сетчатой керамики |

Ki-15649 |

3610±80 |

2131–1880 |

2198–1750 |

|

№ 5а. Раскоп 3, кв. Н-6, пласт 1, КС рядом с развалом сосуда № 4799 с сетчатой орнаментацией |

Ki-15861 |

3330±60 |

1683–1531 |

1750–1458 |

|

№ 6. Раскоп 3, кв. Д-3, колонка В, КС (середина), 31–41 см, слой с сетчатой керамикой |

Ki-15650 |

3490±80 |

1915–1694 |

2026–1620 |

|

№ 7а. Раскоп 3, кв. Н-6, пласт 1, КС внутри сосуда № 4799 с сетчатой орнаментацией |

Ki-15859 |

2810±60 |

1050–861 |

1129–822 |

|

№ 8. Раскоп 3, кв. Н-6, 193 см, КС с кальцинир. костями, эпоха бронзы |

Ki-15652 |

3950±80 |

2570–2309 |

2837–2155 |

|

№ 8а. Раскоп 3, кв. Н-6, пласт 2, КС внутри сосуда № 4798 с сетчатой орнаментацией |

Ki-15851 |

3660±110 |

2199–1892 |

2431–1742 |

|

№ 9. Раскоп 3, кв. О-4/5, 189 см, пол жилища, сетчатый слой |

Ki-15653 |

3390±90 |

1867–1535 |

1917–1465 |

|

№ 9а. Раскоп 3, кв. Н-6, пласт 2, КС рядом с развалом сосуда № 4798 с сетчатой орнаментацией |

Ki-15854 |

3320±70 |

1684–1522 |

1755–1437 |

|

№ 10а. Раскоп 3, кв. Н-6, пласт 1, КС со дна сосуда №4799 с сетчатой орнаментацией |

Ki-15864 |

3510±90 |

1950–1695 |

2128–1614 |

|

№ 11. Раскоп 3, кв. З-3, пласт 3 |

Ki-15655 |

3220±80 |

1607–1417 |

1688–1315 |

|

Шурф 1, колонка Е, КС, 20–25 см (верх КС) |

Кі-15847 |

3120±90 |

1496–1271 |

1607–1128 |

|

Раскоп 3, кв. Р-10, колонка Г, КС, 27–34 см |

Ki-15845 |

2990±70 |

1370–1126 |

1407–1024 |

Примечание : * – радиоуглеродные даты принято давать в годах от наших дней/ лет назад (от 1950 г.).

Рис. 3. Поселение Песочное 1. Раскоп 3

А - культурный слой, пример распределения радиоуглеродных дат по профилю; Б - микроморфология культурного слоя: I - обожженная кость, II - уголь

лежащего в основании культурного слоя эпохи бронзы, по 1а имеет значения 4491–4351 гг. до н. э. (Ki-15646), 4229–4064 гг. до н. э. (Ki-15651). Для верхних пластов культурного слоя, содержащего материалы бронзового века, статистически доминируют значения 12 из 16 радиоуглеродных дат, интервалы которых укладываются или заходят в перв. пол. II тыс. до н. э. (табл. 1). При интерпретации радиоуглеродных дат с методической точки зрения обращают на себя внимание несколько их значений. Одно из них, 1а 2570-2309 гг. до н. э. (Ki-15652, табл. 1) – по образцу, насыщенному кальцинированными костями, присутствие которых, возможно, привело к резервуарному эффекту, так как удревнение радиоуглеродного возраста характерно для костных останков животных и человека, активно использовавших в качестве пищи ресурсы водной среды ( Ван дер Плихт и др ., 2016. С. 30, 31). Также обращает на себя внимание близость значений у дат Ki-15854, Ki-15861 (условные среднеарифметические показатели дат 1603 и 1607 гг. до н. э.), полученных по образцам культурного слоя, взятым около двух сосудов с сетчатой орнаментацией № 4798 и 4799, и отсутствие таковой у дат Ki-15851, Ki-15864, Ki-15859, сделанных по грунту из заполнений этих же сосудов (условные среднеарифметические показатели дат – 2045, 1822 и 955 гг. до н. э.): первая из сосуда № 4798 имеет чрезвычайно древнее, а две последующие из сосуда № 4799 – и древнее значение, и очень молодое. Эти примеры маркируют сложное поведение изотопа углерода 14С, в данном случае по каким-то причинам нестабильное внутри двух керамических сосудов и стабильное в примыкающем к ним культурном слое (рис. 4: Б ).

Данные валового элементного анализа проб из культурного слоя

Для проведения валового элементного анализа культурного слоя методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии было подготовлено и исследовано около 350 образцов грунта, отобранных по всей площади раскопа № 3 по трем уровням глубин в рамках двух условных пластов мощностью по 10–12 см: первого (I верх, I низ) и второго (II подошва). Анализ выявил очень высокое содержание меди, цинка, кальция и фосфора в культурном слое, ранее не встречавшееся на доисторических поселениях ( Александровский и др. , 2013б. С. 80–83), сопоставимое с показателями, зафиксированными единично в культурных слоях городов – средневековых и Нового времени ( Александровский и др. , 2011 С. 20; Долгих , 2011. С. 139–141).

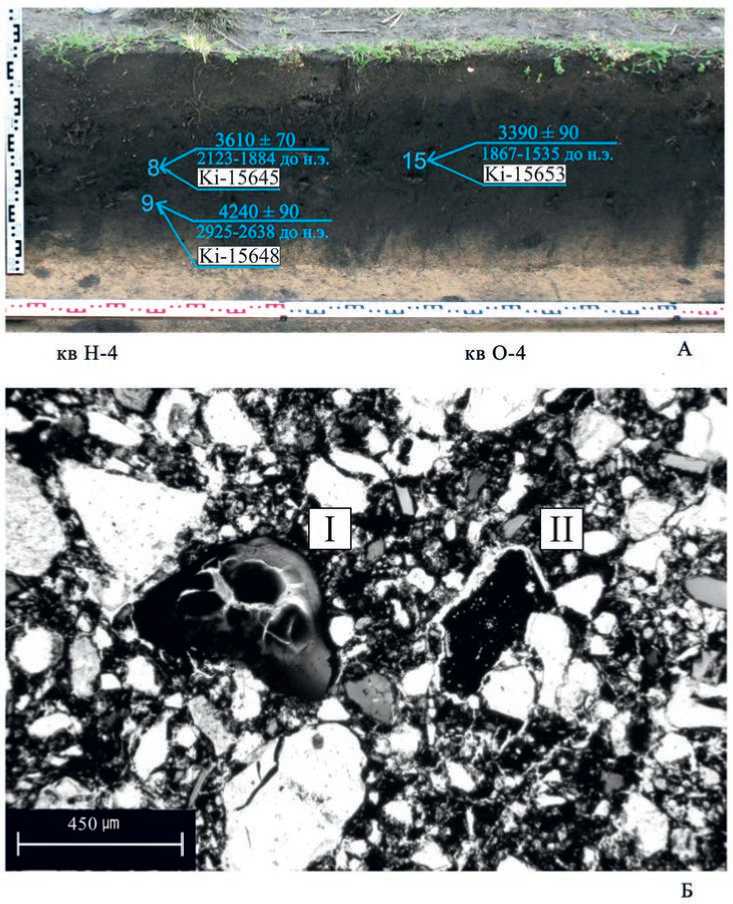

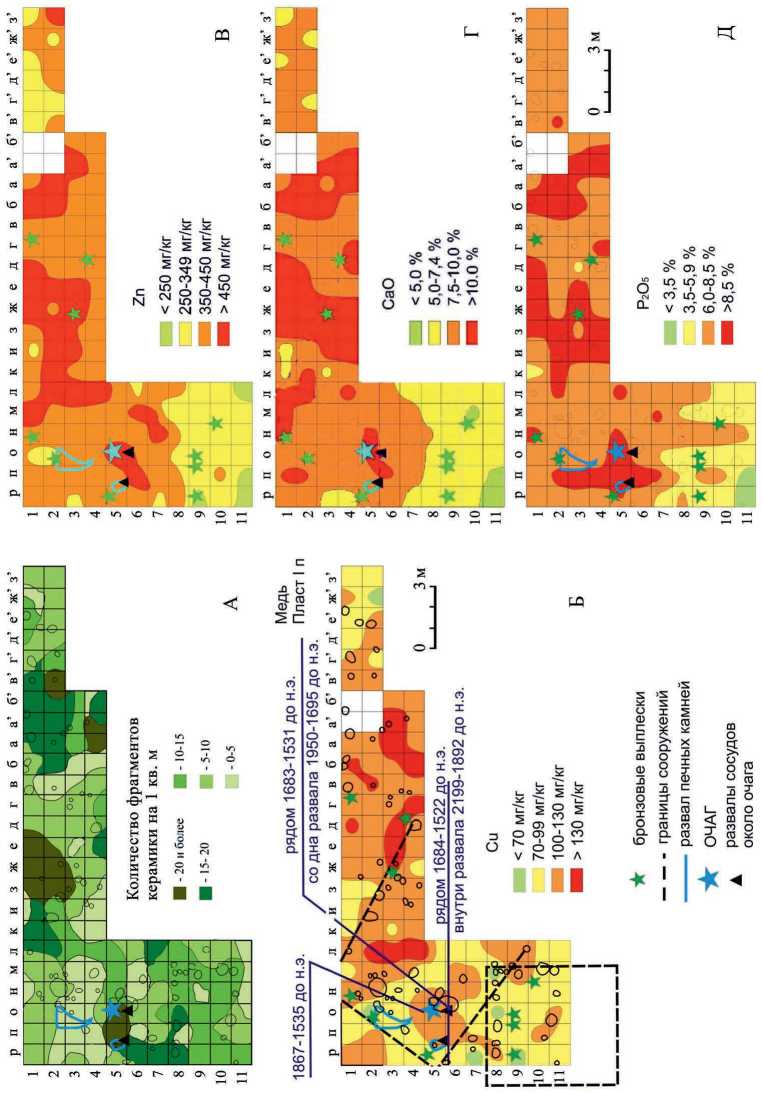

Эти химические элементы присутствуют в культурном слое в следующих количествах: Cu – 85–150 мг/кг грунта; Zn – 350–500 мг/кг грунта; Ca – 8–12%; P – 8–10 %. По сравнению со значениями из ближних фоновых почв, содержание меди в культурном слое выше в 8–15 раз; цинка – в 10–15 раз; кальция – в 8–12 раз; фосфора – в 26–30 раз. Кальций и фосфор находятся преимущественно в виде фосфата кальция (Ca3(PO4)2), входящего в состав кости, в большом количестве присутствующей в культурном слое этого поселения в мелкодисперсном пережженном виде (рис. 3: Б ). Анализ пространственного распределения пиков содержаний химических элементов показал, что их максимумы опосредованно совпадают с местами наибольшей концентрации фрагментов сетчатой

керамики (рис. 4: А–Д ), присутствие которых, видимо, ослабляло воздействие природных факторов на культурный слой, что, вероятно, также приводило к меньшей диффузии химических элементов из грунта в местах скопления керамических фрагментов, чем объясняются более высокие значения содержания меди, цинка, кальция и фосфора в квадратах с большим количеством керамики. Сформировавшиеся в культурном слое геохимические условия, видимо, способствовали тому, что цинк и медь сорбировались в пережженную кость, образуя при взаимодействии с кальцием устойчивые малорастворимые соединения.

Медь, цинк, кальций и фосфор поступали в культурный слой из разных источников. Медь, несомненно, связана с процессом металлообработки, имевшим место на данном памятнике в бронзовом веке. Вопреки высказанным нами ранее предположениям ( Александровский и др. , 2013б. С. 88), цинк не имеет к ней отношения, так как его возможное присутствие в качестве примеси в меди, бронзе или олове и технически маловероятное полное испарение из сплавов при плавке (цинк отсутствует во всех исследованных на химический состав металлических артефактах, найденных на памятнике) могло приводить к крайне низким (следовым) содержаниям цинка в грунте в степени не выше 10(-2) %. Более вероятно, что он – очень важный для жизнедеятельности водных организмов и растений – выпал в культурный слой из биомассы водной среды, прежде всего – остатков рыбы, в которой цинк накапливается в количествах в несколько раз (или порядков) бóльших, чем другие металлы ( Голованова, Фролова , 2005; Лобанова , 2008. С. 18, 21). Кальций и фосфор происходят из кости, в состав которой входит фосфат кальция, и, возможно, из других органических веществ.

Результаты изучения культурного слоя поселения Песочное 1 в контексте хронологии культур бронзового века центральной части Волго-Окского междуречья и характеристики их хозяйства

Исследования культурного слоя поселения Песочное 1 дали выразительные и определяющие данные по хронологии культур бронзового века в центральной части Волго-Окского междуречья и одновременным им природным условиям. Результаты радиоуглеродного датирования в соотношении с информацией о климате свидетельствуют о том, что формирование культурного слоя бронзового века этого памятника происходило в условиях среднего голоцена в окружении преимущественно лесостепных и широколиственно-лесных ландшафтов в перв. пол. II тыс. до н. э. и завершилось не позже его середины. Соответственно, периодом не позже этого времени датируются заключенные в нем объекты и артефакты эпохи бронзы, чем подтверждается факт существования в данном регионе в перв. пол. II тыс. до н. э. комплексов с сетчатой керамикой с минеральной

Рис. 4. Поселение Песочное 1. Раскоп 3

А – распределение фрагментов сетчатой керамики в пласте 1; Б – распределение меди на уровне пласта 1/низ и радиоуглеродные даты культурного слоя из объектов и сосудов культуры сетчатой керамики; В – распределение цинка на уровне пласта 1/низ; Г – распределение кальция на уровне пласта 1/низ; Д – распределение фосфора на уровне пласта 1/низ примесью, что предполагалось мною ранее (Воронин, 1998а. С. 320–322; 1998б. С. 39). Напомню, что комплексы с сетчатой керамикой с минеральной примесью относились исследователями только ко втор. пол. II тыс. до н. э. с акцентом на его последнюю четверть (Никитин, 1976. С. 76; Халиков, 1980. С. 38; Патрушев, 1989. С. 22–37; Крайнов и др., 1990. С. 28, 29; 1991; Косменко, 1991. С. 159).

Считалось, что наиболее ранние материалы этой культуры, в виде керамических фрагментов и целых сосудов, содержащих не минеральную, а органическую примесь в тесте, датируются началом II тыс. до н. э. и происходят из Восточной Прибалтики ( Лозе , 1979. С. 121), что, впрочем, нашло подтверждение в последних работах даже в факте удревнения возраста керамики с текстильной орнаментацией (Textile Ware pottery) для этого региона в ее наиболее архаичном варианте до 4230–2920 (!) лет до н. э. ( Puličiauskas et al. , 2011. P. 635). Вместе с тем для бассейна Средней Оки Б. А. Фоломеевым и Л. Д. Сулержицким в свое время были получены радиоуглеродные даты для сетчатой керамики, укладывающиеся в перв. четв. II тыс. до н. э. ( Сулержицкий и др. , 1993. С. 26, 34). Недавними исследованиями, проведенными М. Лавенто и В. С. Патрушевым ( Лавенто, Патрушев , 2015. С. 169; Патрушев , 2016. С. 213), а также нашими работами ( Александровский и др. , 2012. С. 41; Alexandrovsky et al. , 2012. Р. 595) однозначно подтверждается ее существование на территориях Среднего Поочья и Верхнего Поволжья в перв. пол. II тыс. до н. э. Присутствие древностей культуры сетчатой керамики перв. пол. II тыс. до н. э. на поселении Песочное 1, определяя еще один ареал ранних памятников этой культуры (или культурной общности?) в конце среднего голоцена, также свидетельствует о ее исторически одновременном (но не синхронном) формировании в разных частях лесной зоны, о чем (при несовпадении хронологических оценок и региональных акцентах в интерпретациях) высказывались в разное время разные исследователи (например: Третьяков , 1975. С. 29; Воронин , 1998а. С. 320–322; 1998б. С. 37, 40, 41, 42; Лавенто, Патрушев , 2015. С. 169).

В этот климатический период вследствие глобальной евроазиатской ариди-зации элементы степного и лесостепного ландшафта распространились вглубь лесной зоны, для территории которой Е. А. Спиридоновой и А. С. Алешин-ской отмечены два пика данного потепления, имевших место около 2000–1800 и 1400 гг. до н. э. (Воронин, 2009). В Волго-Окском междуречье, помимо поселения Песочное 1, это явление зафиксировано при палинологических исследованиях свиты отложений многослойных стоянок Ивановское IV, V, Замостье I, II, IV, Воймежное I (Алешинская, Спиридонова, 2000). Появление новых ландшафтов и потепление климата создало благоприятные природные условия для проникновения элементов степных – лесостепных культурных традиций и (или) импорта новых хозяйственных навыков и технологий в культуры населения лесной зоны (Бадер, Халиков, 1976. С. 74; Никитин, 1976. С. 72), изначально проявившиеся наиболее ярко в появлении (или формировании) в Волго-Окском бассейне фатьяновско-балановских древностей (Бадер, Халиков, 1976. С. 74, 77; Крайнов, 1972. С. 34, 35) на рубеже III–II тыс. до н. э. «Поликультурность», или исторически одновременное сосуществование традиций разных культур, – характерная черта Волго-Окского междуречья в перв. пол. II тыс. до н. э. (Voronin, 1992; Воронин, 1998б. С. 37). Ее проявлением, в частности, можно считать совместное залегание артефактов культуры сетчатой керамики и чирковской культуры в слое бронзового века поселения Песочное 1. Б. С. Соловьев, детально проработавший материалы чирковской культуры, определяет время ее существования в Среднем Поволжье с конца перв. четв. по середину II тыс. до н. э. (Соловьев, 2000. С. 55). Хронологическое соотношение древностей культуры сетчатой керамики и чирковской культуры в Волго-Окском междуречье пока не ясно в деталях, но планиграфический анализ исследованной части поселения Песочное 1 убедительно свидетельствует о том, что завершающий этап его существования на исследованном участке связан именно с открытым комплексом культуры сетчатой керамики (с очагом № 1). Высокое содержание в культурном слое бронзового века меди, кальция, фосфора и цинка является следствием как зафиксированной здесь металлообработки (пока что уникальным для поселений эпохи бронзы в центральной части Волго-Окского междуречья), так и активного использования насельниками поселения Песочное 1 биологических ресурсов водоемов и окружающих территорий.

Список литературы Результаты геоархеологического исследования слоя бронзового века поселения Песочное 1

- Александровский А. Л., Воронин К. В., Александровская Е. И., Дергачева М. И., Мамонтова Д. А., Долгих А. В., 2011. Естественнонаучные методы изучения многослойных доисторических памятников с гомогенным культурным слоем (на примере поселения Песочное-1 на озере Неро)//АП. Вып. 7. М.: ИА РАН. С. 11-25.

- Александровский А. Л., Воронин К. В., Александровская Е. И., Мамонтова Д. А., Долгих А. В., 2013а. Почвенно-геохимические методы изучения стратиграфии многослойных доисторических памятников//ТАС. Вып. 9. С. 79-91.

- Александровский А. Л., Воронин К. В., Долгих А. В., 2013б. Палеосреда голоцена и стадии формирования почв и культурного слоя поселений Песочное-1 и Липовка-1 на озере Неро//ТАС. Вып. 9. Тверь: Триада. С. 345-360.

- Александровский А. Л., Воронин К. В., Долгих А. В., Ковалюх Н. Н., Скрипкин В. В., Главатская Е. В., 2012. Радиоуглеродные исследования культурного слоя поселения эпохи бронзы -неолита Песочное 1 на озере Неро//АП. Вып. 8. М.: ИА РАН. С. 35-44.

- Алешинская А. С., Спиридонова Е. А., 2000. Периодизация эпохи бронзы лесной зоны Европейской России (по палинологическим данным)//ТАС. Вып. 4. Т. 1. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 352-358.

- Бадер О. Н., Халиков А. Х., 1976. Памятники балановской культуры. М.: Наука. 168 с. (САИ; вып. В1-25.)

- Ван дер Плихт Й., Шишлина Н. И., Зазовская Э. П., 2016. Радиоуглеродное датирование: хронология археологических культур и резервуарный эффект. М.: Палеограф. 101 с. (Труды ГИМ; вып. 203.)

- Воронин К. В., 1998а. К вопросу о происхождении и развитии культуры с сетчатой керамикой бронзового века//ТАС. Вып. 3. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 309-323.

- Воронин К. В., 1998б. От социальной адаптации к культурной интеграции (к вопросу о взаимодействии культурных традиций бронзового века в Волго-Окском бассейне)//ТАС. Вып. 3. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 37-44.

- Воронин К. В., 2005. Отчет об охранных археологических раскопках на стоянке Песочное 1 в 2000 г. (Ростовский район Ярославской области)//Архив ИА РАН. № 26173.

- Воронин К. В., 2009. Отчет об охранных археологических раскопках на стоянке Песочное 1 в 2008 г. (Ростовский район Ярославской области)//Архив ИА РАН. № 42661-42665.

- Воронин К. В., 2011. Комплексы бронзового века поселений Песочное 1 и Дмитриевская Слобода 2//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. IV (доп.)/Отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 37-41.

- Воронин К. В., 2013. Комплексы бронзового века поселений Песочное 1 и Дмитриевская Слобода II//ТАС. Вып. 9. Тверь: Триада. С. 329-344.

- Голованова И. А., Фролова Т. В., 2005. Влияние меди, цинка и кадмия на активность карбогидраз водных беспозвоночных//Биология внутренних вод. № 4. С. 77-83.

- Долгих А. В., 2011. Антропогенное накопление химических элементов в педолитоседиментах древних городов Европейской России//Научные ведомости Белгородского Государственного Университета. Серия: Естественные науки. Т. 16. № 15. С. 135-144.

- Косменко М. Г., 1991. Происхождение культуры и хронология памятников эпохи бронзы в Карелии//Хронология и периодизация археологических памятников Карелии: сб. ст./Науч. ред. С. И. Кочкуркина. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР. С. 147-167.

- Крайнов Д. А., 1972. Древнейшая история Волго-Окского междуречья (фатьяновская культура. II тысячелетие до н. э.). М.: Наука. 276 с.

- Крайнов Д. А., Зайцева Г. И., Костылева Е. Л., Уткин А. В., 1991. Абсолютная хронология Сахтышских стоянок//Археологические памятники Волго-Клязьминского Междуречья. Вып. 5. Иваново. С. 33-42. -ссылка не найдена

- Крайнов Д. А., Зайцева Г. И., Уткин А. В., 1990. Стратиграфия и абсолютная хронология стоянки Ивановское III//СА. № 3. М.: Наука. С. 25-31.

- Лавенто М., ПАтрушев В. С., 2015. Хронология текстильной керамики в среднем и верхнем Поволжье: критический взгляд на условно принятые 14С даты, АМС-датирование и типологическую хронологию//ПА. № 2 (12). С. 160-174.

- Лобанова Т. А., 2008. Особенности накопления металлов промысловыми видами рыб//Вестник Костромского государственного университета. Естествознание. № 1. С. 18-21.

- Лозе И. А., 1979. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига: Зинатне. 204 с.

- Никитин А. Л., 1976. Эпоха бронзы на Плещеевом озере//СА. № 1. С. 69-86.

- Патрушев В. С., 1989. У истоков волжских финнов. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. 99 с.

- ПАтрушев В. С., 2016. Археологические ПАмятники с «текстильной» керамикой: итоги и перспективы исследований//ПА. № 3 (17). С. 194-224.

- Сидоров В. В., 1981. Отчет о полевой работе неолитического отряда Волго-Окской экспедиции в 1980 г. (Калининская, Московская и Ярославская облпсти).//Архив ИА РАН. № 8505, 9509а, 9509б.

- Соловьев Б. С., 2000. Бронзовый век Марийского Поволжья. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. 262 с. (Труды Марийской археологической экспедиции; т. VI.)

- Спиридонова Е. А., Алешинская А. С., 2009. Результаты палинологических исследований на стоянке Песочное 1//Аналитические исследования лаборатории естественно-научных методов. Вып. 1/Ред. Е. Н. Черных. М.: ИА РАН. С. 303-311.

- Сулержицкий Л. Д., Фоломеев Б. А., 1993. Радиоуглеродная хронология памятников с текстильной керамикой бассейна средней Оки//Финно-угры России. Вып. 1: Памятники с ниточно-рябчатой керамикой. Йошкар-Ола: МарГУ. С. 20-34.

- Третьяков В. П., 1975. Соотношение поздняковских древностей и культуры сетчатой керамики//КСИА. Вып. 142. С. 25-30.

- Халиков А. Х., 1980. Приказанская культура. М.: Наука. 128 с. (САИ; вып. В1-24.)

- Alexandrovskiy A. L., Dolgikh A. V., Voronin K. V., Skripkin V. V., Glavatskaya E. V., Kovalukh N. N., 2012. Radiocarbon age for the cultural layer of the Neolithic-bronze age settlement Pesochnoe-1 (lake Nero, Russia)//Radiocarbon. Vol. 54. No. 3-4. P. 589-597.

- Piličiifuskas G., Lavento M., Oinonen M., Grizas -так? G., 2011. New 14C dates of Neolithic and Early metal period ceramics in Lithuania//Radiocarbon. Vol. 53. No 4. P. 629-643.

- Voronin K. V., 1992. Die Fatjanovo-Balanovo Kultur und ihre Nachbarn//Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik: Schnurkeramik-Symposium 1990. Praha: Univerzita Karlova. S. 329-331. (Praehistorica; XIX.)