Результаты геофизических исследований на курганах в Сузунском районе Новосибирской области

Автор: Дядьков П.Г., Тикунов С.Ю., Чемякина М.А., Позднякова О.А., Степаненко Д.В., Полосьмак Н.В., Богданов Е.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521616

IDR: 14521616

Текст статьи Результаты геофизических исследований на курганах в Сузунском районе Новосибирской области

Первые археологические работы в Сузунском районе были осуществлены археологической экспедицией Ленинградского Отделения Института археологии АН СССР под руководством профессора М.П. Грязнова в 1952 -1954 гг Отрядом М.Н. Комаровой выявлены стоянки эпохи раннего металла, памятники бронзового и железного веков у сел Кротово и Мереть. С 1972 года археологические разведки и раскопки небольшими площадями проводились Западно-Сибирским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции (начальник экспедиции академик А.П. Окладников, начальник отряда В.И. Молодин). Большинство памятников открыто по берегам Оби и рек Верхний Сузун и Нижний Сузун. Результаты работ вошли в «Археологическую карту Новосибирской области» [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 103 - 113]. В 90-е годы археологические работы в Сузунском районе проводились силами НПЦ по сохранению историко-культурного наследия при Администрации Новосибирской области. В 2000 г. сотрудником ИАЭТ СО РАН А.П. Бородовским (см.: [Бородовский, 2001]) были проведены аварийные раскопки нескольких курганов в районе с. Верхний Сузун, сняты планы памятников.

Сузунский район чрезвычайно интересен в природном отношении – это предгорная зона с густыми ленточными борами. Здесь на границе леса и степи располагается достаточно большое количество древних могильников и поселений от эпохи неолита до средневековья. Данная территория является одной из наименее исследованных в Новосибирской области. Из 66 известных памятников, с помощью раскопок исследовано на сегодняшний день только не более 10, а 30 памятников (по итогам мониторинга 1999 года) подвергаются разрушению со стороны природных и антропогенного факторов. Поэтому главной задачей Южно-Алтайского отряда в 2010 году было: провести мониторинг уже известных могильников и продолжить поиск новых.

Маршрут археологического мониторинга охватил район между селами Верхний Сузун - Камышенка - Мереть. По результатам инвентаризации 1999 года и разведки А.П. Бородовского для этой территории характерны высокие темпы эрозии береговой кромки (р. Обь и р. Сузун) и разрушение памятников в результате ежегодной распашки. Так, на памятнике Камышен-ка 1 (близ пос. Лесниковский), открытом в 1953 году М.Н. Комаровой из 70 объектов в настоящее время визуально фиксируется только шесть. (Курганы №№ 8, 9, отмеченные А.П. Бородовским на плане в ходе разведки 2000 года (см.: [Бородовский, 2001, рис. 12]) полностью распаханы.)

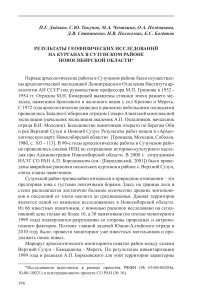

Еще в 70-е годы ХХ века М.Н. Комаровой был раскопан один из небольших курганов данного могильника, в котором была найдена керамика березовского этапа большереченской культуры (ӀІӀІ – І вв. до н. э .) [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980]. Для выявления границ насыпи и внутреннего устройства могильного сооружения одного из самых больших курганов (№ 4) нами были проведены геофизические исследования методом электромагнитного частотного зондирования аппаратурой ЭМС. Ранее, данный метод применялся довольно успешно при исследовании больших земляных курганов [Тишкин, и др., 2007]. В качестве методического приема было выбрано площадное зондирование по сетке с шагом 1 метр. Такая система наблюдений является достаточной для изучения структуры курганов. Для работы аппаратурой ЭМС использовалась привязка по угловым кольям археологической разбивки. Привязка к плану осуществлялась с помощью рулеток. Площадь исследуемого участка составила 40 х 30 м (рис. 1). На этом участке границы кургана округлые. От края к центру наблюдается широкое и глубокое нарушение в структуре кургана, которое визуально фиксируется и на дневной поверхности. Возможно, это след от трактора, заехавшего на вершину

О 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Рис. 1. Геоэлектрическая карта участка на площади кургана № 4 памятника Камышенка-1 с отмеченными аномалиями.

кургана либо последствие выкапывания грабителями траншеи (тоннеля) к центру земляного сооружения. Расположенная в центре кургана аномалия может являться погребением лишь частично затронутым грабежом.

Так же с помощью аппаратуры ЭМС были исследованы самые крупные курганы на могильнике Камышенка 3 и открытом в ходе разведки 2010 г. памятнике Лесниковский 1. Для описания данных, полученных с помощью аппаратуры ЭМС, для каждой площадки выбиралась наиболее показательная, характерная карта распределения удельной проводимости, несущая максимально детальную информацию о строении площадки. Так, на геоэлектрической карте участка (45 х 45 м) на краю кургана памятника Камышенка 3 выделяется двойное ограждение, а в центре - грабительский шурф (рис. 2). Больше очевидных аномалий выявить не удается. Отсутствие могилы (аномалии) в данном кургане может быть объяснено тем, что погребение было совершено на уровне древнего горизонта. Соответственно, погребальная конструкция располагалась в насыпи кургана, и могла быть разрушена древними грабителями. Хорошо прослеженное двойное ограждение является, скорее всего, рвом, окружающим курган.

Рис. 2. Геоэлектрическая карта участка на площади кургана № 3 памятника Камышенка-3 с отмеченными аномалиями.

Могильник Лесниковский 1 располагается на вершине высокой гривы, в 7 км к северо-востоку от пос. Лесниковский. Грива интенсивно распахивается, но 4 кургана, образующие памятник оставлены нетронутыми. Все курганы расположены очень компактно друг к другу и представляют собой высокие (до 1,5 м) насыпи со следами грабительских проникновений и большим количеством нор животных. Диаметры курганов: 24,5 м, 21 м, 14 м, 21 м.

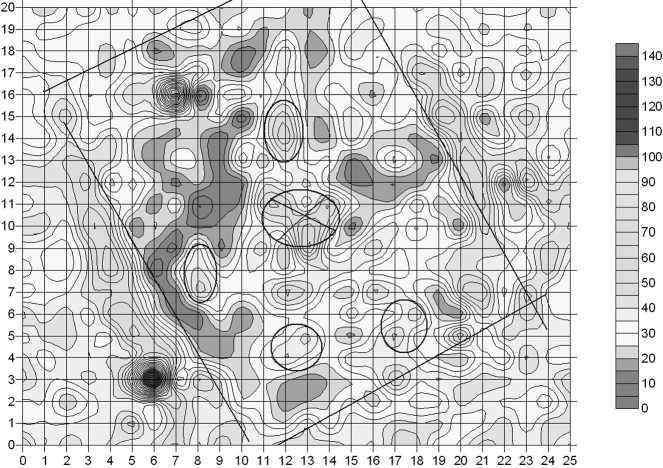

Данные геоэлектрической карты исследованного кургана (№ 2) свидетельствуют о том, что его периметр является не круглым, а прямоугольным. Это может быть следствием опашки кургана. По центру кургана проступает след от грабительского шурфа. В самом теле кургана обнаруживается несколько аномалий повышеной проводимости, которые могут являться захоронениями по периметру кургана (рис. 3). Захоронения по периметру кургана характерны для большереченской культуры к которой, скорее всего, и относится исследованное погребальное сооружение. Могилы. расположенные в полах кургана, чаще всего не были затронуты грабежом.

Для исследований курганном могильнике Копинка 1, а также на месте находки в пашенном слое железного меча был выбран метод высокоточной магнитометрии, поскольку он хорошо зарекомендовал себя на археологических комплексах с контрастными по магнитным параметрам грунтами [Дядьков, Молодин, Чемякина, Михеев, 2005]. Магнитное картирование

Рис. 3. Геоэлектрическая карта участка на площади кургана № 2 памятника Лесниковский-1 с отмеченными аномалиями.

производилось с использованием квантового градиентометра G -858 модификацией вертикального градиента по отработанной ранее методике. Разнос датчиков составил 75,5 см, расстояние от земли до нижнего датчика – 0,59 м (Копинка 1) и 0,40-0,45 м (местонахождение), шаг измерений – 1 м.

Могильник и местонахождение находятся в Сузунском районе Новосибирской области, в окрестностях с. Шарчино, по высокому правому берегу долины реки Верхний Каракан, в районе впадения в нее ручья Фосиха. Общая площадь магнитной съемки составила 3200 м².

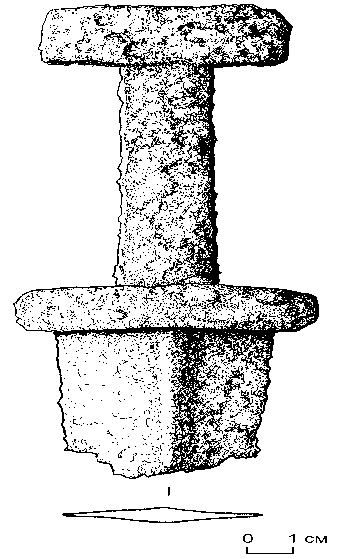

Фрагмент железного меча с прямым брусковидным перекрестием (6,5 см) с закругленными углами и прямоугольным навершием (5 см) был обнаружен в результате распашки колхозного поля. Длина рукояти – 7, 5 см, длина сохранившегося клинка - 5 см (рис. 4). По форме перекрестия и узкой ручке клинок ближе всего к прохоровским мечам. Пашня, на которой были разбит участок, на момент исследований представляла собой качественно забороненное поле, без глубоких борозд и гребней. На магнитной карте участка наблюдается пестрая картина хаотичного расположения локальных небольших областей с положительными (до 3-4 нТл) и отрицательными параметрами. Аномалии, которые могут быть сопоставлены с археологическими объектами, не выявлены.

Рис. 4. Фрагмент железного меча.

Курганный могильник Копинка 1 – был открыт в 2010 году в ходе археологической разведки. Участок для магнитного сканирования, размером 40×40 м, был расположен в юго-западной части цепочки курганов, вытянутой по линии ЮЗ-СВ. В северо-восточной четверти участка визуально фиксируется распаханная курганная насыпь, высотой около 0,3-0,5 м. К юго-востоку от нее отмечено овальное всхолмление, размером около 5×10 м, высотой около 0,1 м. Основной целью исследования было выявление границ распаханного кургана, внутреннего устройства насыпи, а также особенностей структуры прилегающей к кургану территории. На магнитной карте участка наблюдается пестрая картина локальных, хаотически расположенных мелких неоднородностей как с положительными (до 4-5 нТл), так и с отрицательными значениями. Особенности внутренней структуры практически не фиксируются. В 6 м к северо-востоку от кургана выделяется аномалия, диаметром около 2 м со значением 4,5 нТл, которая предварительно может быть соотнесена с древним погребением, либо ямой. Возможно, также, что аномалия диаметром около 3 м, со значением 5 нТл на месте небольшого всхолмления к юго-востоку от насыпи также связана с археологическим объектом. Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с курганным могильником с погребениями под земляной насыпью в центре. Могильник предварительно может быть отнесен к эпохе средневековья.

Таким образом, с помощью методов электромагнитного частотного зондирования аппаратурой ЭМС и высокоточной магнитометрии удалось выявить внутреннюю структуру земляны х курганов, чт о и являлось целью геофизической разведки, продолжившей разведку археологическую. Окончательные результаты могут быть получены только при сопоставлении геофизических данных с результатами археологического вскрытия курганов.