Результаты геофизических исследований памятника Сурунгур (Южный Кыргызстан)

Автор: Оленченко В.В., Цибизов Л.В., Осипова П.С., Козлова М.П., Шнайдер С.В., Алишер Кызы С., Чаргынов Т.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Грот Сурунгур, расположенный на юге Ферганской долины (Кыргызстан), - новый перспективный археологический памятник периода, предположительно, финального плейстоцена - раннего голоцена. Стоянка была обнаружена в 2017 г. и изучалась в полевые сезоны 2018-2019 гг. Центральноазиатским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН и Киргизского национального университета им. Ж. Баласагына. Археологическим работам на памятнике предшествовали геофизические исследования методами электротомографии и магнитометрии. Были получены геоэлектрическая модель фрагмента памятника (объемное распределение сопротивления) и карта магнитных аномалий над поверхностью (распределение аномальных значений модуля вектора магнитной индукции). В результате анализа и интерпретации полученных данных были определены основные особенности строения и структуры отложений в пределах памятника: мощность литологических слоев и форма скального основания, а также локализован ряд участков, перспективных для археологических исследований. На одном из таких участков был заложен шурф и выявлен каскад кострищ, который являлся источником положительной аномалии модуля вектора магнитной индукции (10-15 нТл). Кроме того, по данным электротомографии были выявлены две локальные аномалии пониженного сопротивления (10-20 Омм на фоне 100 Омм), связанные, вероятно, с более ранними археологическими шурфами середины ХХ в. В верхней части разреза исследуемого участка были установлены признаки постдепозиционного нарушения. Нижняя часть залегает в непотревоженном состоянии, следовательно, данный участок является перспективным для проведения площадных археологических раскопок. Значение настоящего исследования важно в контексте имеющегося дефицита стратиграфических памятников в регионе периода мезолита-неолита.

Ферганская долина, электротомография, магнитометрия, археологический памятник

Короткий адрес: https://sciup.org/145145558

IDR: 145145558 | УДК: 550.379, | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.181-186

Текст научной статьи Результаты геофизических исследований памятника Сурунгур (Южный Кыргызстан)

В силу географического положения Ферганской долины между горными системами Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая и Памира, через ее территорию проходили многие миграции древнего человека. Наиболее ранние свидетельства присутствия здесь древнего человека зафиксированы в пещере Сельунгур (ок. 120 тыс. л.н.) [Krivoshapkin et al., 2018]. Наибольшее количество известных стоянок древнего человека относится к периоду финального плейстоцена – раннего голоцена [Исламов, Тимофеев, 1986, с. 17], что, вероятнее всего, фиксирует период наиболее раннего массового заселения региона. К сожалению, большая часть данных памятников – это подъемные комплексы, известные стратифицированные объекты являются потревоженными [Shnaider et al., 2017; Шнайдер и др., 2017, с. 241].

С целью поиска новых памятников данного периода в 2017 г. членами Центральноазиатского палеолитического отряда были проведены разведочно-поисковые работы в долине р. Сох (северная часть Ферганской долины). В ходе разведочных работ в окрестностях г. Айдаркен недалеко от памятников Обишир-5 и -1 был обнаружен навес Су-рунгур.

Памятник располагается в 3 км к югу от стоянки Обишир-5, в Баткенской обл., в 10 км от г. Айдар-кен, в окрестностях с. Эшме, вдоль дорожной трассы Айдаркен–Сох, и представляет собой скальный навес, расположенный на южном склоне хребта Ка-трантау (рис. 1).

Согласно свидетельствам местных жителей, в 1960–1970 гг. на памятнике проводились археологические исследования в течение одного полевого сезона. Тем не менее данных об упоминаемых ра-182

ботах не представлено в опубликованных и архивных источниках, что заставило нашу группу усомниться в проведении ранее на памятнике полевых исследований.

Изучение памятника нашей группой было начато в 2018 г., при этом археологическим работам предшествовали геофизические исследования, направленные на выявление наиболее перспективных участков для проведения площадных раскопок.

Комплекс геофизических методов включал электротомографию и магнитометрию. Метод электротомографии основан на различии горных пород по удельному электрическому сопротивлению и часто применяется в практике археологических исследований [Campana, Piro, 2008, p. 83–104; Witten, 2017, p. 299–317]. С помощью многоэлектродных измерительных систем производят зондирование среды на глубину, в результате чего получают двумерные геоэлектрические разрезы (разрезы удельного электрического сопротивления (далее – УЭС). При площадных исследованиях строят объемные геоэлектрические модели, которые позволяют выявить особенности строения участка исследований в плане и по глубине. Интерпретация данных проводится на основе из-ве стных зависимостей УЭС от литологического состава, влажности и засоленности пород. Магнитометрия – это один из основных методов архео-геофизики [Fassbinder, 2017, p. 499–514; Kvamme, 2006], он основан на различии магнитных свойств горных пород и артефактов. Для измерения магнитного поля применялся цезиевый магнитометр Geometrics G-858 [G-858…]. Расстояние между профилями магнитной съемки составляло 1 м, измерения вдоль профиля велись в режиме непре-

Рис. 1. Вид на памятник Сурунгур.

рывной съемки с частотой 10 Гц. Таким образом, при скорости перемещения оператора не более 3 км/ч расстояние между точками измерений вдоль профиля составило не более 10 см. Съемка вдоль всех профилей проводилась в одном направлении, т.е. без обратного хода (во избежание ориентационной ошибки). Каждый метр о суще ствлялась привязка (ставилась электронная метка) к метке на профиле по рулетке. Высота съемки составляла 1 м. Запись магнитных вариаций осуществлялась при помощи магнитовариационной станции MMPOS-1, вариации были учтены при обработке. По результатам обработки методом интерполяции Krigging в программном пакете Surfer было построено распределение аномальных значений модуля вектора магнитной индукции в пределах исследованной площади (далее – карта магнитных аномалий). В качестве уровня нормального поля было принято медианное значение по всей выборке измеренных значений.

При измерениях методом электротомографии применялась многоэлектродная электроразведоч-ная станция Скала-48. При этом 48 электродов заземлялись с шагом 1 м вдоль линии профиля. Последовательность подключения электродов соответствовала прямой и встречной трехэлектродным установкам. Площадные измерения выполнены на пяти профилях, расстояние между профилями составляло 2 м. Еще один профиль располагался в 8 м от профиля № 5, на краю площадки с восточной стороны. Обработка данных выполнялась с по- мощью программ инверсии Res2DInv и Res3DInv [Loke, 2004, p. 46–70, 101–115].

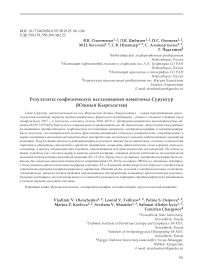

На рис. 2 показан срез трехмерной геоэлек-трической модели на глубине 1,8–2,59 м, полученный с помощью программы Res3DInv. На срезе отчетливо выделяются две аномалии низкого УЭС менее 10 Ом∙м. Как правило, такие аномалии возникают в местах антропогенного нарушения структуры грунтов, например, при копке могил. Прямоугольная форма одной из аномалий также говорит о ее вероятной антропогенной природе. Низкое УЭС грунтов объясняется повышенной влажностью, а также высокой минерализацией поровой жидкости.

Площадка перед гротом используется домашними животными для отстоя, поэтому поровая влага насыщена продуктами жизнедеятельности животных и имеет высокую электропроводность.

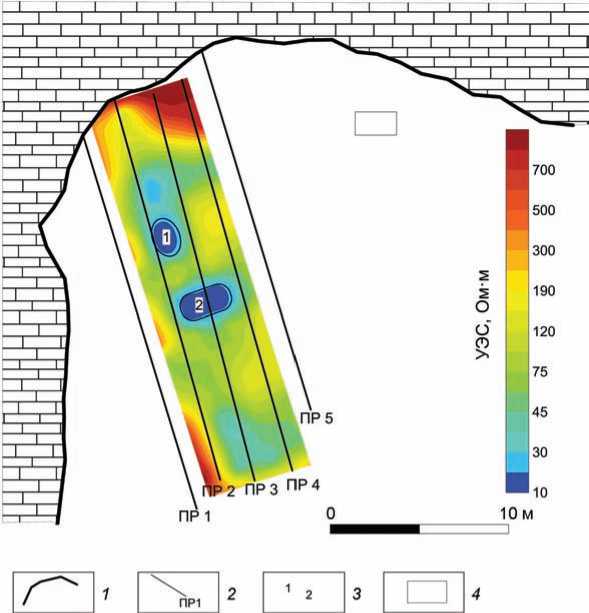

На рис. 3 показан геоэлектрический разрез (3а) по профилю 3 и его интерпретация (3б). На разрезе в интервале 9,5–4,5 м на глубине ок. 2 м выделяется локальная изометричная аномалия, интерпретируемая как погребение.

Следует отметить, что над этой аномалией низкого УЭС в приповерхностной части разреза отмечается область высокого УЭС, которая может быть связана с крупнообломочными грунтами обратной засыпки. Еще одна локальная аномалия высокого УЭС выделяется в интервале 15–17 м. Под ней расположена область пониженного УЭС, обозначенная на рис. 2 цифрой «1».

Рис. 2. Срез 3D-геоэлектрической модели на глубине 1,8 м.

1 – контур капельной линии грота; 2 – профиль электротомографии и его номер;

3 – номер аномалии низкого УЭС; 4 – шурф.

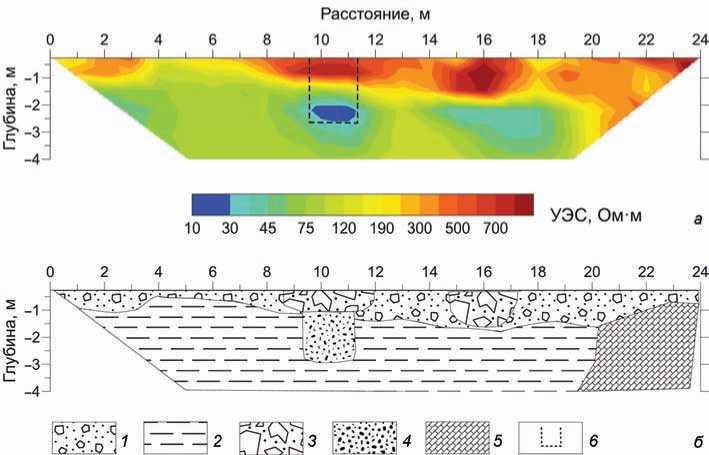

и +80 нТл. Эти локальные возмущения магнитного поля (как правило, знакопеременные) вызваны, как показали неоднократные заверки, современными техногенными объектами на небольшой глубине (консервные банки, обломки сельскохозяйственных механизмов и т.п.). Некоторые положительные (в пределах 20 нТл) аномалии пространственно совпадают с особенностями рельефа (небольшие отвалы, канавы, грунтовый бруствер) и, вероятно, ими и объясняются. Среди перспективных аномалий, которые трудно объяснить на основе визуальных наблюдений и очевидных логических выводов (например, пониженные аномалии вблизи скальной стенки объясняются границей рыхлых отложений, которые имеют большую магнитную восприимчивость – приблизительно на два порядка в сравнении с карбонатным материалом скалы), поисковый интерес вызвала положительная аномалия

магнитного поля в северо-восточном углу площадки (рис. 4). В центральной части она осложнена локальной знакопеременной аномалией.

На рис. 4 приведена карта магнитных аномалий

В результате геофизических исследований уста-

на площадке перед гротом. Как видно из рисунка,

новлено, что на площади исследований присут-

основной диапазон значений укладывается в пределы от –20 до +20 нТл. Максимальные аномальные значения, наблюдаемые на участке, достигают –160

ствуют аномалии низкого электрического сопротивления. Некоторые из таких аномалий имеют прямоугольную форму, что предполагает их ан-

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по профилю 3 ( а ) и его интерпретация ( б ).

1 – маловлажный щебенистый грунт; 2 – супесь; 3 – крупнообломочные породы обратной засыпки; 4 – антропогенно-нарушенный грунт; 5 – скальное основание; 6 – рекомендуемое место заложения шурфа.

Рис. 4. Карта магнитных аномалий.

1 – контур капельной линии грота; 2 – профили электротомографии; 3 – аномалии УЭС и их номер; 4 –магнитная аномалия, рекомендуемая к раскопу; 5 – шурф.

тропогенное происхождение. Низкое УЭС грунтов объясняется нарушенным сложением, большей влажностью и повышенной минерализацией поровой влаги по сравнению с вмещающими породами. Магнитные аномалии объясняются в основном рядом естественных и техногенных особенностей, среди которых выявлен один участок (рис. 4), представляющий интерес для археологического исследования. Локальные геоэлектриче-ские аномалии, которые, предположительно, также могут быть связаны с археологическими объектами, пространственно коррелируют с зонами слабоотрицательных магнитных аномалий. Однако эти аномалии трудно выделить лишь на основе анализа данных магнитометрии, без сопоставления с данными электроразведки.

Геофизические данные указывают на то, что в пределах участка, рекомендуемого к раскопу (рис. 4), имеется нарушение в строении рыхлых отложений. Исходя из опыта применения магнитометрии в подобных условиях [Цибизов и др., 2017, с. 171–174], такое нарушение может быть вызвано земляными работами различного рода, а также кострищами, следами прокаливания, скоплениями керамики. Для уточнения природы геофизической аномалии был заложен шурф. Глубина шурфа до крупных камней, залегающих на поверхности коренных пород, составила 2,5 м. В процессе археологических раскопок на данном участке была выявлена серия кострищ.

По данным электроразведки верхняя часть отложений имеет следы постдепозиционного нарушения до глубины 1,0–1,5 м, появившиеся, вероятно, из-за выравнивания поверхности площадки в середине ХХ в. Нижележащие отложения являются ненарушенными и перспективными для проведения площадных археологических работ. В этих отложениях выявлены две локальные аномалии сопротивления подпрямоугольной формы, которые могут быть следами как древних искусственных нарушений (могила, выгребная яма и т.д.), так и археологических шурфов. В пользу второй версии свидетельствует наличие зон высокого сопротивления, расположенных над этими

аномалиями: следы шурфования верхнего слоя и, соответственно, последующей засыпки.

Геофизические исследования памятника были выполнены при поддержке проекта РФФИ № 17-29-04122 «Исследования палеолитических памятников в карстовых пещерах Южной Сибири и Центральной Азии комплексными геофизическими методами», археологические исследования памятника были выполнены при поддержке проекта РНФ № 19-78-10053 «Происхождение производящего хозяйства в горной части Центральной Азии».

Список литературы Результаты геофизических исследований памятника Сурунгур (Южный Кыргызстан)

- Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Ферганы. – Ташкент: ФАН, 1986. – 304 с.

- Цибизов Л.В., Кривошапкин А.И., Осипова П.С., Оленченко В.В., Григоревская А.В., Виола Б., Чаргынов Т., Колобова К.А., Шнайдер С.В. Апробация комплекса геофизических методов в пещере Сельунгур (Кыргызстан) // Теория и практика археологических исследований. – 2017. – № 4 (20). – С. 169–177.

- Шнайдер С.В., Абдыканова А., Крайцарж М., Алишер-кызы С., Никулина Е.Д., Тэйлор В., Кривошапкин А.И. Результаты археологических раскопок памятника Обишир-1 в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 240–244.

- Campana S., Piro S. Introduction to geophysics for archaeology. Seeing the unseen // Geophysics and landscape archaeology. CRC Press. – 2008. – P. 53–924.

- Fassbinder J.W.E. Magnetometry for archaeology // Encyclopedia of Geoarchaeology, Encycl. Earth Sci. Series / ed. A. Gilbert. – 2017. – P. 499–514.

- G-858 MagMapper Magnetometer // Geometrics. – URL: https://www.geometrics.com/product/g-858/ (дата обращения: 01.10.2019).

- Krivoshapkin A., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Fedorowicz S., Shnaider S., Kolobova K. Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel’Ungur cave // Quaternary Intern. – 2018 (in Press, Available online 30 September 2018). – URL: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.09.051.

- Kvamme K.L. Magnetometry: Nature’s gift to archaeology // Remote sensing in archaeology: An Explicitly North American Perspective. – Univ. of Alabama Press, 2006. – P. 205–233.

- Loke M.H. Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys. – 2004. – 195 p. – URL: geoebectrical.com.

- Shnaider S.V., Krajcarz M.T., Viola T.B., Abdykanova A., Kolobova K.A., Fedorchenko A.Yu., Alisherkyzy S., Krivoshapkin A.I. New investigations of Epipaleolithic in western Central Asia: Obishir-5 // Antiquity. – 2017. – Vol. 91, iss. 360. – DOI:10.15184/aqy.2017.208. Witten A.J. Handbook of geophysics and archaeology. – Routledge, 2017. – 329 p.