Результаты химико-технологического анализа керамики ранненеолитического поселения Каюково 1 (по материалам раскопок 2021 и 2023 годов)

Автор: Гирченко Е.А., Петрова Ю.Ю., Таныкова Н.Г., Календарев Д.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Памятник Каюково 1 расположен в Нефтеюганском р-не Ханты-Мансийского автономного округа Югры на территории хантыйских юрт Пунси близ оз. Большое Каюково. На поверхности фиксируются 8 археологизированных сооружений в виде впадин, являющихся остатками жилищно-хозяйственных построек. Первые полномасштабные исследования проведены в 2021 г. В 2023 г. они были продолжены, основными задачами являлись стационарные раскопки постройки № 4 и прилегающей территории. Наиболее массовый материал это фрагменты керамических сосудов. Стенки толстые, характеризуются рыхлой структурой и разной цветностью. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосуда. У большинства горшков оттисками пальца образован волнистый край венчика. Ниже кромки венчика располагался пояс крупных ямочных вдавлений. Орнаменты преимущественно линейные, из параллельных рядов, выполненных путем вдавления орнаментира с отступанием. Имеются вертикальные, горизонтальные, диагональные и чешуйчатые композиции и вариации из них. Часть сосудов была окрашена охрой. Восемь фрагментов керамики (К-1.1-1.8) были отобраны из заполнения котлована сооружения № 4, а также южной оконечности памятника, где предположительно проходила внешняя стена, для анализа методом ИК-Фурье-спектроскопии и рентгено-флуоресцентным анализом для исследования структуры, минерального состава и химических свойств глинистых минералов, а также для оценки температуры обжига керамики. Результаты анализа отобранных образцов показали, что сосуды были обожжены при температуре более 500 °C, вероятно в районе 800 °С. Присутствие гематита, оксидов железа и кальция в образцах керамики Каюково 1 свидетельствуют об использовании условий окислительного обжига. Элементный состав показал, что основными компонентами образцов древней керамики Каюково 1 являются оксиды кремния, алюминия и железа, также зафиксировано относительно большое содержание фосфора.

Север западной сибири, неолит, городище, керамика, ик-фурье-спектроскопия, рентгено-флуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146734

IDR: 145146734 | УДК: 903.43 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0097-0105

Текст научной статьи Результаты химико-технологического анализа керамики ранненеолитического поселения Каюково 1 (по материалам раскопок 2021 и 2023 годов)

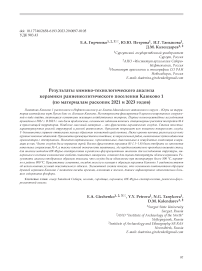

Памятник Каюково 1 расположен в Нефтеюганском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 65 км к юго-востоку от сельского поселения Салым (рис. 1, 1 ). Городище находится на территории хантыйских юрт Пунси на гриве к югу от оз. Большое Каюково. В географическом отношении это СреднеОбская низменность, подзона средней тайги. Территория вокруг оз. Большое Каюково представляет собой озерно-болотную слабо рассеченную равнину. Восточнее проходит водораздел между реками Большой Салым и Большой Юган. Сухие участки представлены в основном невысокими гривами, большинство из которых вытянуто по линии СВ – ЮЗ. Каюково 1 расположен компактно на оконечности мысовидного выступа длиной 60 м, занимая всю его ширину (20–27 м). На поверхности фиксируются 8 археологизированных сооружений в виде впадин с различными метрическими и морфологическими характеристиками, являющихся о статками жилищно-хозяйственных построек.

Памятник Каюково 1 был открыт в 1991 г. разведочной группой под руководством К.Г. Карачарова с участием Г.П. Визгалова. В 1999 г. проведено дополнительное обследование поселения. Выполнена инструментальная топографическая съемка, проведена шурфовка сооружения № 4. В шурфе были выявлены 19 орнаментированных фрагментов керамических сосудов, датированных исследователями эпохой раннего неолита. В 2015 г. в ходе новых работ по определению границ объекта на поселении было заложено три шурфа, выполнена новая тахеометрическая съемка памятника. Одновременно с Каюково 1 в 100 м восточнее было выявлено поселение Каюково 2. По результатам стационарных раскопок Каюково 2 на основании комплекса оригинальных признаков – планировочной организации поселения, архитектуры, самобытной посуды и символики на ней, каменных орудий специфичной формы – была выделена новая археологическая культура периода неолита в Западной Сибири. Культура получила название, одноименное памятнику, – «каюковская археологическая культура» [Ивасько, 2002, с. 23–24; Кардаш, Визгалов, 2019; Кардаш и др., 2020].

В 2021 г. были проведены первые полномасштабные раскопки Каюково 1 и начаты раскопки двух жилищ (рис. 1, 2 ). Сооружение № 4 представляло собой прямоугольную землянку размерами 5,4 × 4,9 м и глубиной котлована от уровня древней поверхности 1,4–1,54 м. На одной оси с первым строением находилось сооружение № 8, которое на поверхности фиксировалось как небольшая округлая, близкая по форме к квадрату, впадина размерами примерно 2,6 × 2,7 м. Раскопки показали, что в отличие от полуземляноч-ного строения № 4, эта постройка была практически наземной. Весь комплекс имел не только внутреннюю, но и наружную опалубку, таким образом, поселение с внешней оборонительной структурой могло быть классифицировано как городище. Оно было полностью намеренно сожжено еще в древности, поджог по всей видимости проводился с внешней стороны одновременно с нескольких сторон [Археологические раскопки…, 2022]. В 2023 г. раскопки были продолжены, основными задачами являлось продолжение стационарных раскопок постройки № 4 и прилегающей территории для выявления архитектурных особенностей строений и уточнения границ объекта (рис. 1, 2 ). Площадь археологических раскопок составила 100 м2. Отобранная коллекция образцов угля из сгоревших конструкций постройки № 4 и сооружения за переделами – 15 образцов – была датирована методом радиоуглеродного датирования и соответствует рубежу VII–VI тыс. до н.э. [Изучение…, 2023].

Коллекция артефактов, обнаруженных в процессе исследований 2021 г., составила 187 предметов: 175

Рис. 1. Поселение Каюково 1. Ситуационная карта-схема расположения Каюково 1 относительно других объектов каюков-ской культуры в границах Ханты-Мансиийского округа – Югры ( А ) и топографический план памятника, совмещенный со схемой расположения раскопов 2021 и 2023 гг. ( Б ).

1 – Каюково 1; 2 – Каюково 2; 3 – Качнисап 2; 4 – Барсова гора II/9; 5 – Самсоновское 5; 6 – Микишкино 5.

фрагментов керамических сосудов, 3 керамических оселка, 2 изделия из глиноподобного сырья и глины, 7 каменных изделий [Кардаш, Визгалов, Гирченко, 2023]. В ходе раскопок 2023 г. было обнаружено 156 артефактов: 137 фрагментов керамических сосудов, 3 фрагмента керамических изделий, в частности 1 керамический оселок и 2 фрагмента керамической фигурки птицы, 3 каменных орудия и 7 камней аморфной формы.

Основная часть фрагментов керамики была найдена у внешней стены городища или у стен постройки № 4. Сосуды сфероконической формы с плоским дном и широкой горловиной диаметром 18–20 см, толщиной стенки 0,8–1 см. Реконструированная высота сосуда – ок. 23–26 см. Стенки сосудов толстые, характеризуются рыхлой структурой и разной цветностью. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосуда. У большинства горшков оттисками пальца образован волнистый край. Ниже, под венчиком, проходит пояс крупных ямочных вдавлений. Орнаменты преимущественно линейные, из параллельных рядов, выполненных путем вдавления орнаментира (стека) с отступанием – «отступающая палочка». Имеются вертикальные, горизонтальные, диагональные и чешуйчатые композиции и вариации из них. Часть сосудов была окрашена охрой. Одно отдельное донце диаметром 12 см украшено сложным рисунком в технике отступающей палочки – 5 параллельными рядами в центральной части и 3 рядами, предположительно расположенными зеркально по краям донца, изогнутыми вокруг центральной части. Рисунок формирует некое символическое изображение, имеющее лабрисовидную форму. Несмотря на некоторое разнообразие форм и орнаментов, данный материал в целом однотипный.

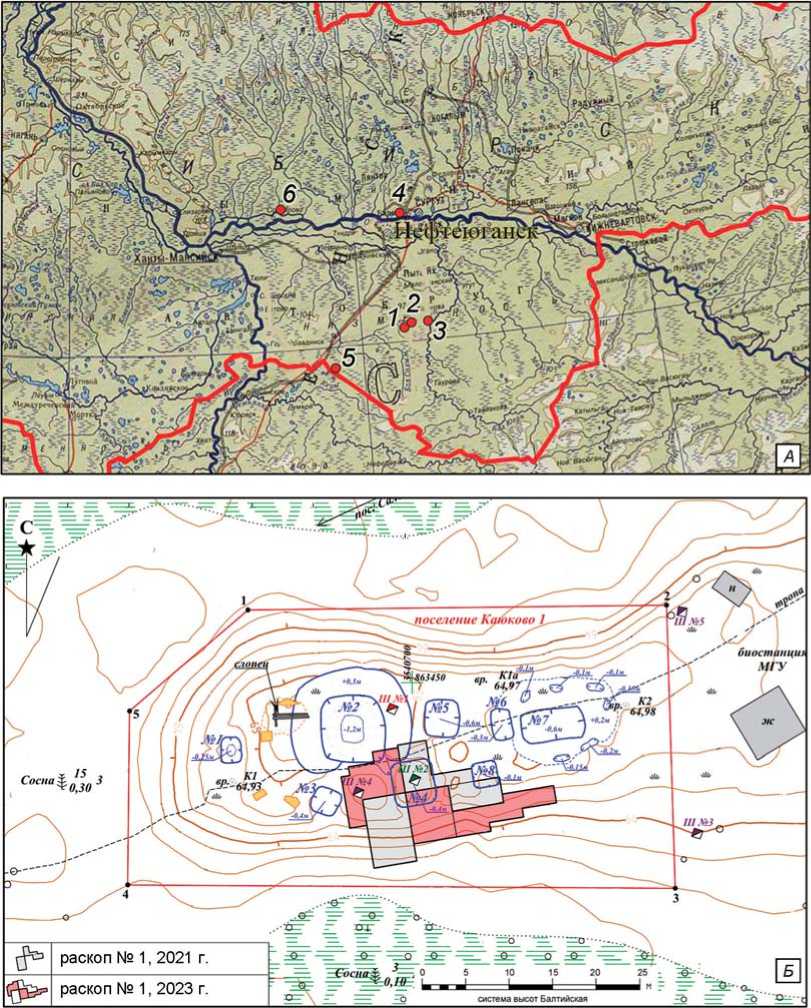

Часть керамики, полученной в результате исследований 2021 г., была отобрана для анализа методом ИК-Фурье-спектроскопии и рентгено-флуоресцентным анализом для исследования структуры, минерального состава и химических свойств глинистых минералов, а также для оценки температуры обжига керамики. Образцы керамики были отобраны с наиболее круп- ных сосудов с наилучшей сохранностью (рис. 2). Пла-ниграфически они относятся к заполнению котлована сооружения № 4, а также южной оконечности памятника, где предположительно проходила внешняя стена. Образцы измельчали в агатовой ступке.

Образец К-1.1 (сосуд 1). Основная часть фрагментов была найдена в заполнении рва. Это горшок сфероконической формы с плоским дном и широкой горловиной диаметром 18–19 см, толщиной стенки 0,8 см. Реконструированный диаметр туло-ва – ок. 20–21 см. Реконструированная высота сосуда – ок. 23–26 см. Венчик округлый, орнаментирован параллельными оттисками. Верхняя часть сосуда орнаментирована тремя горизонтальными рядами оттисков в технике отступающей палочки шириной 0,3 см. Направление оттисков слева направо. На стыке верхней и средней орнаментальных зон нанесена цепочка круглых ямочных вдавлений диаметром 0,6 см. Ниже расположена орнаментальная зона,

Рис. 2. Образцы керамического материала памятника Каюково 1 из раскопок 2021 г., отобранные для химико-технологического анализа.

1 – К-1.1 (сосуд 1); 2 – К-1.2 (сосуд 7); 3 – К-1.8 (колл. № 40); 4 – К-1.6 (сосуд 2);

5 – К-1.3 (сосуд 3); 6 – К-1.7 (сосуд 4); 7 – К-1.5 (сосуд 9); 8 – К-1.4 (сосуд 10).

содержащая последовательно расположенные вписанные треугольники. Тесто неоднородное, с явными следами охры и шамота.

Образец К-1.2 (сосуд 7). Сосуд представлен венчиком, найденным у южной стены постройки № 4. Это горшок с открытой горловиной диаметром 32–33 см, толщиной стенки 0,8 см. Край венчика поверх имеет волнистую форму, сформированную пальцами. Кроме того, с внутренней стороны сосуд содержит валик толщиной 0,4 см. Верхняя часть сосуда орнаментирована горизонтальными рядами от оттисков в отступающей технике шириной 0,3 см. На стыке верхней и средней орнаментальных зон нанесена цепочка круглых ямочных вдавлений диаметром 0,5 см. Средняя орнаментальная зона характеризуется 3 горизонтальными рядами, выполненными в отступающей технике. Снаружи керамика светлая, на срезе прослеживаются участки светло-серого и идентичного внешнему цвета. Тесто неоднородное, с крупными примесями шамота.

Образец К-1.3 (сосуд 3). Сосуд представлен венчиком, найденным у южной и во сточной стены постройки № 4. Это горшок с открытой горловиной диаметром 21–22 см, толщиной стенки 0,6 см. Реконструированное тулово имеет диаметр ок. 23–25 см. Край венчика поверх имеет волнистую форму оттисками двузубого штампа. На внутренней стороне венчика присутствует ряд наклонных оттисков двузубого штампа. Верхняя часть венчика орнаментирована 2 рядами, выполненны-

ми в отступающей технике. Поверх 2 ряда расположена цепочка круглых ямочных вдавлений диаметром 0,6 см. Средняя орнаментальная зона представлена горизонтальными рядами, выполненными в технике отступающей палочки. Снаружи керамика светлая, срез светло-серый. Тесто неоднородное, с крупными примесями шамота.

Образец К-1.4 (сосуд 10). Представлен венчиком и стенкой, найденными в центре сооружения № 4. Это горшок с открытой горловиной диаметром ок. 35 см, толщиной 0,6 см. Край венчика орнаментирован оттисками двузубого штампа, немного загнут внутрь горловины. Верхняя часть сосуда орнаментирована 3 горизонтальными рядами от оттисков в технике отступающей палочки шириной 0,4 см. Направление слева направо. Поверх 2 ряда нанесена цепочка круглых ямочных вдавлений диаметром 0,6 см. Тесто практически однородное, оранжевого цвета, крупных примесей не наблюдается.

Образец К-1.5 (сосуд 9). Представлен венчиком, найденным у восточной стены постройки № 4. Это горшок с открытой горловиной диаметром ок. 29 см, толщиной стенки 0,9 см. Край венчика поверх имеет волнистую форму, сформированную пальцами. На венчике расположены параллельные вертикальные ряды с наклоном ок. 20°, выполненные в технике отступающей палочки. Также на венчик нанесена цепочка круглых ямочных вдавлений диаметром 0,5 см. Снаружи керамика светлая, на срезе прослеживаются участки светло-серого и идентичного внешнему цвета. Тесто неоднородное, с крупными примесями шамота.

Образец К-1.6 (со суд 2). Его фрагменты найдены на участках у южной стены постройки № 4. Это горшок с открытой горловиной диаметром 25–26 см, толщиной стенки 0,8 см. Край венчика поверх имеет волнистую форму, сформированную пальцами. Верхняя часть сосуда орнаментирована 2 горизонтальными рядами, изгибающимися к средней части примерно под углом 45°, нанесенными в гребенчатой шагающе-отступающей технике шириной 0,3 см. Ниже второго ряда нанесена цепочка круглых ямочных вдавлений диаметром 0,6 см. В средней орнаментальной зоне расположены ряды, выполненные различными техниками. Верхний ряд выполнен техникой отступающей палочки. Следующие 2 ряда выполнены в гребенчатой двузубой технике. Ниже ряд представлен прочерченной прямой линией. Стенка сосуда характеризуется чередующимися рядами, выполненными в технике отступающей палочки. Тесто неоднородное, с явными следами охры и шамота.

Образец К-1.7 (сосуд 4). Сосуд представлен венчиком, фрагменты которого были найдены у южной стены постройки № 4. Из найденных в раскопках двух днищ пока невозможно ни одно из них связать с этим сосудом. Это горшок с открытой горловиной диаметром 34–35 см, толщиной стенки 1,0 см. Край венчи- ка поверх имеет волнистую форму, сформированную пальцами. Верхняя неорнаментированная зона разграничена со средней рядом круглых ямочных вдавлений диаметром 1,1 см. Средняя орнаментальная зона представлена горизонтальными рядами, выполненными в технике отступающей палочки. Снаружи керамика светлая, на срезе внутренняя часть темно-серого цвета, с наружной части цвет идентичен внешнему. Тесто неоднородное, с явными следами охры.

Образец К-1.8 (сосуд 20). Его фрагменты найдены на участках у южной стены постройки № 4. Это горшок с открытой горловиной диаметром 25–26 см, толщиной стенки 0,6 см. Край венчика поверх имеет волнистую форму, образованную пальцами руки. Орнаментация верхней части сосуда почти не сохранилась, прослеживается только ряд ямочных вдавлений диаметром 0,5 см. Снаружи керамика светлая, срез темно-серый. Тесто неоднородное, с примесями шамота и песка.

ИК-спектры с преобразованием Фурье регистрировали в средней области инфракрасного диапазона 4000–400 см-1 с использованием ИК-спектрометра Spectrum 11 (PerkinElmer, США): режим однократно нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО), разрешение 2 см-1, число сканов 32. Регистрацию и обработку спектров проводили с использованием программного обеспечения LabSolutions IR (Shimadzu).

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) измельченных образцов керамики был выполнен на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-8000 (Shimadzu, Япония) в условиях вакуума. Содержание элементов (масс. %) рассчитывали методом фундаментальных параметров.

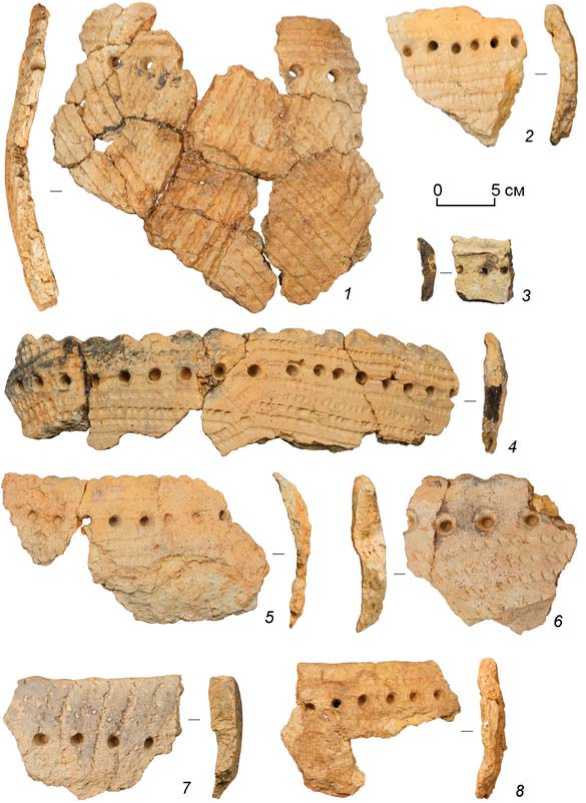

ИК-Фурье-спектроскопию часто используют для исследования структуры, минерального состава и химических свойств глинистых минералов [Broekmans, Adriaens, Pantos, 2004]. ИК-спектры образцов керамики Каюково 1 представлены на рисунке (рис. 3). Отнесение полос поглощения в ИК-спектрах к функциональным группам минералов, кристаллизационной воды и органического вещества представлено в таблице (табл. 1).

Во всех ИК-спектрах исследованных образцов (К1.1–1.8) древней керамики были идентифицированы следующие полосы поглощения, а также виды колебаний связей функциональных групп (1–5), соответствующие отдельным группам минералов (рис. 3, табл. 1):

– широкая область 3700–3100 см-1 – валентные колебания связей O-H глинистых минералов, в т.ч. из молекул адсорбированной воды;

– полоса 1640–1630 см-1 – деформационные колебания O-H;

– широкая область 1200–800 см-1 – валентные колебания Si-O глинистых минералов (например, каолинита);

– дублетная полоса 799 и 777 см-1 – валентные колебания SiO2 кварца;

Рис. 3. ИК-Фурье-спектры образцов керамики К-1.1–1.8 ранненеолитического поселения Каюково 1.

– область 750–600 см-1 – валентные колебания Si-O-Si глинистых и кремнистых минералов;

– полоса ~530 см-1 – валентные колебания Fe-O окислов железа (предположительно, гематита);

– полоса 470–460 см-1 – деформационные колебания Al-O и Si-O глинистых минералов и кварца.

Данные ИК-спектров позволяют оценить температуру обжига керамики [Velraj, Tamilarasu, Ramya, 2015]. Широкая полоса поглощения в области

3630 см-1 в спектрах образцов Каюково 1 соответствует валентным колебаниям гидроксильных групп воды, которая сохраняется в керамических изделиях путем регидратации после обжига при температурах выше 800 ºC. Этот результат можно подтвердить, используя полосы 915 и 875 см-1. Интенсивность полосы 915 см-1, соответствующей колебаниям Al-OH в октаэдрической решетке, начинает уменьшаться при увеличении температуры и при 500 ºC полностью исчезает [Elsass,

Таблица 1. Идентификация полос поглощения в ИК-спектрах образцов керамики Каюково 1

|

Образец |

Колебания |

Минералы |

|||||||

|

К-1.1 |

К-1.2 |

К-1.3 |

К-1.4 |

К-1.5 |

К-1.6 |

К-1.7 |

К-1.8 |

||

|

Волновое число, см-1 |

|||||||||

|

3334 |

3340 |

3334 |

3356 |

3356 |

3404 |

3363 |

3337 |

O-H валент. |

Глинистые минералы, вода |

|

1639 |

1626 |

1635 |

– |

– |

1639 |

1639 |

1648 |

O-H деформ. |

Вода |

|

1002 |

999 |

1008 |

1002 |

995 |

995 |

1005 |

999 |

Si-O валент. |

Глинистые минералы |

|

799 |

797 |

797 |

797 |

795 |

796 |

797 |

797 |

SiO2 валент. |

Кварц |

|

777 |

778 |

778 |

777 |

778 |

779 |

777 |

777 |

SiO2 валент. |

Кварц |

|

750–600 |

Si-O-Si валент. |

Глинистые и кремнистые минералы |

|||||||

|

530 |

534 |

528 |

527 |

529 |

525 |

530 |

527 |

Fe-O валент. |

Окислы железа (гематит) |

|

460 |

460 |

454 |

460 |

455 |

460 |

455 |

452 |

Al-O, Si-O деформ. |

Глинистые минералы и кварц |

Таблица 2. Элементный состав (содержание оксидных форм, масс. %) образцов керамики поселения Каюково 1

|

Образец |

К-1.1 |

К-1.2 |

К-1.3 |

К-1.4 |

К-1.5 |

К-1.6 |

К-1.7 |

К-1.8 |

|

Na2O |

0,161 |

0,318 |

0,314 |

0,255 |

0,206 |

0,250 |

0,154 |

0,120 |

|

MgO |

1,219 |

0,566 |

0,427 |

1,125 |

0,503 |

1,588 |

0,772 |

0,725 |

|

Al 2 O 3 |

16,941 |

18,944 |

14,011 |

14,955 |

14,551 |

16,771 |

18,736 |

15,837 |

|

SiO2 |

53,858 |

45,259 |

58,384 |

56,219 |

55,206 |

56,126 |

42,589 |

60,551 |

|

P 2 O 5 |

3,650 |

10,751 |

2,538 |

4,249 |

6,931 |

1,630 |

9,832 |

1,436 |

|

K 2 O |

3,492 |

3,030 |

3,066 |

3,393 |

3,398 |

3,443 |

3,199 |

3,260 |

|

CaO |

1,342 |

1,969 |

1,134 |

1,411 |

1,420 |

1,444 |

2,132 |

1,399 |

|

TiO 2 |

1,040 |

0,841 |

1,023 |

1,057 |

1,140 |

0,958 |

1,408 |

1,089 |

|

V 2 O 5 |

0,145 |

0,122 |

0,121 |

0,130 |

0,114 |

0,129 |

0,140 |

0,121 |

|

Cr 2 O 3 |

0,046 |

0,039 |

0,047 |

0,033 |

0,037 |

0,038 |

0,049 |

0,037 |

|

MnO |

0,188 |

0,167 |

0,173 |

0,141 |

0,095 |

0,097 |

0,157 |

0,162 |

|

Fe 2 O 3 |

16,137 |

15,918 |

17,017 |

15,193 |

15,085 |

15,815 |

19,408 |

14,045 |

|

NiO |

0,016 |

0,009 |

0,009 |

0,010 |

0,007 |

0,012 |

0,009 |

0,010 |

|

CuO |

0,066 |

0,054 |

0,058 |

0,057 |

0,054 |

0,062 |

0,056 |

0,058 |

|

ZnO |

0,045 |

0,040 |

0,017 |

0,047 |

0,025 |

0,032 |

0,058 |

0,025 |

|

Ga 2 O 3 |

0,007 |

0,007 |

0,008 |

0,008 |

0,006 |

0,008 |

0,009 |

0,006 |

|

Br |

0,011 |

0,001 |

0,002 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

– |

0,001 |

|

Rb 2 O |

0,027 |

0,019 |

0,022 |

0,028 |

0,020 |

0,028 |

0,022 |

0,022 |

|

SrO |

0,030 |

0,045 |

0,034 |

0,037 |

0,039 |

0,031 |

0,063 |

0,034 |

|

Y 2 O 3 |

0,010 |

0,006 |

0,007 |

0,008 |

0,005 |

0,006 |

0,009 |

0,008 |

|

ZrO 2 |

0,036 |

0,032 |

0,074 |

0,054 |

0,057 |

0,049 |

0,055 |

0,061 |

|

NbO |

0,006 |

0,007 |

0,007 |

0,005 |

0,007 |

0,007 |

0,008 |

0,007 |

|

BaO |

1,520 |

1,851 |

1,498 |

1,578 |

1,087 |

1,466 |

1,129 |

0,978 |

|

PbO |

0,004 |

0,004 |

0,007 |

0,004 |

0,004 |

0,005 |

0,004 |

0,006 |

|

ThO2 |

– |

– |

0,003 |

0,002 |

0,001 |

0,002 |

– |

– |

Oliver, 1978]. В ИК-спектрах всех образцов К-1.1–1.8 отсутствует полоса поглощения 915 см-1, это означает, что все образцы были обожжены при температуре более 500 °C.

Полоса поглощения 530–535 см-1 в ИК-спектрах всех образцов Каюково 1 свидетельствует о присутствии гематита, образовавшегося в осколках керамики в условиях окислительного обжига в атмосфере [Velraj et al., 2009]. Средняя полоса в области 460– 466 см-1 указывает на присутствие микроклина (породообразующего минерала группы полевых шпатов) в образцах К-1.1, К-1.2, К-1.4 и К-1.6. Количество гематита в образцах керамики Каюково 1 свидетельству- ет об использовании условий окислительного обжига при изготовлении гончарных изделий.

Элементный состав, найденный методом рентгенофазового анализа (табл. 2), показал, что основными компонентами образцов древней керамики Каюково 1 являются оксиды кремния (42–61 масс. %), алюминия (14–19 масс. %) и железа (14–20 %). Кроме того, присутствуют элементы земной коры: натрий, магний, калий, кальций, титан и барий. Относительно высокое содержание оксидов фосфора (1–11 %) может быть связано как с добавлением жира в тесто при составлении формовочной массы, так и с процессами приготовления пищи или с хранением; поскольку ви- зуальные признаки использования отсутствуют, возможно, прояснить особенности содержания фосфора в керамике поможет планируемый в будущих исследованиях СЭМ-анализ. Содержание марганца (0,1– 0,2 масс. % MnO) и ванадия (0,11–0,15 масс. % V2O3) в исследуемых образцах превышает содержание других металлов, в т.ч. редкоземельных, в 3 и более раз, что можно объяснить особенностями геохимического состава глинистых минералов сложнопостроенных осадочных пород Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, которые не связаны с процессами жизнедеятельности человека. В глинисто-кремнистых минералах баженовской свиты присутствуют ванадий, никель, молибден, марганец, стронций, цинк, медь на уровне содержаний более 100 мкг/г породы. При этом содержание ванадия достигает 1000 мкг/г, что объясняют образованием ванадил порфиринов в составе органического вещества породы [Yuri, Eder, Zamirailova, 2008]. Кроме того, железо и марганец являются тропоморфными элементами северной части природных рек Западной Сибири [Kolesnichenko et al., 2021]. Достаточно высокие содержания оксидов железа и кальция в исследуемых объектах (например, в образцах К-1.2 и К-1.7) также указывают на то, что они могли быть обожжены в окислительной атмосфере. Остальные элементы в образцах содержатся на следовом уровне (менее 0,1 масс. %).

Таким образом, результаты химико-технологического анализа отобранных образцов показали, что сосуды были обожжены при температуре более 500 ºC, вероятно в районе 800 ºC. Присутствие гематита, оксидов железа и кальция в образцах керамики Каюково 1 свидетельствуют об использовании условий окислительного обжига. Установленный элементный состав показал, что основными компонентами образцов древней керамики Каюково 1 являются оксиды кремния, алюминия и железа, зафиксировано относительно большое содержание фосфора. Летом 2023 г. также начались исследования каюковской керамики в рамках историко-культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским и его школой, что также позволит рассмотреть различные аспекты приготовления исходного сырья, методов конструирования, обработки поверхностей, орнаментации, обжига и т.д. [Бобринский, 1978]. В рамках исследований 2023 г. были проведены эксперименты по составлению различных рецептов формовочных масс с использованием неорганических и органических добавок, а также созданию эталонов для последующего сравнительного анализа. Данный первый опыт применения химико-технологического анализа позволит верифицировать полученные данные, так как только комплексный анализ и применение различных подходов могут прояснить, являются ли некоторые зафиксированные особенности элементного состава намеренными добавками или свидетельствуют об утилитарном использовании сосудов.

Исследование выполнено в рамках проекта Фонда «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» № 22-2000453 «Древнейшие крепости Северной Азии: раскопки поселения Каюково 1».

Список литературы Результаты химико-технологического анализа керамики ранненеолитического поселения Каюково 1 (по материалам раскопок 2021 и 2023 годов)

- Археологические раскопки объекта культурного наследия "Поселение Каюково 1" в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры летом 2021 г.: отчет о научно-исследовательской работе. - Нефтеюганск, 2022. - 252 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения. - М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Ивасько Л.В. Укрепленное поселение каменного века Каюково 2 // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Сб. науч. тр. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. - С. 7-25.

- Изучение археологических памятников каюковской археологической культуры: полевые археологические исследования поселения Каюково 1 в 2023 г. Технический отчет о научно-исследовательской работе. - Нефтеюганск, 2023. - 131 с.

- Кардаш О.В., Визгалов Г.П. Каюковская культура эпохи раннего неолита в контексте расселения человека на Севере Западной Сибири (по материалам исследований 19992002 гг.) // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. - Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2019. - Вып. 17. - С. 136-158. EDN: AOGXPZ