Результаты хирургического лечения больных с карциномой in situ молочной железы

Автор: Пак Д.Д., Усов Ф.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 4 (24), 2007 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты обследования и лечения 569 больных раком молочной железы, которые были разделены на 3 группы по результатам морфологического исследования опухоли. I группу составили 63 больные с карциномой in situ, II - 220 больных инвазивным раком в сочетании с карциномой in situ, III - 286 с инвазивным раком молочной железы. В I группе 53 (84,1 %) больным хирургический этап лечения начинался с секторальной резекции. В 35 случаях после секторальной резекции объем операции был расширен до радикальной резекции, субтотальной резекции и подкожной мастэктомии с одномоментной реконструкцией молочной железы. Доля больных с регионарными метастазами составила 6,3 %, во всех случаях были поражены подмышечные лимфоузлы. В первой группе пятилетняя выживаемость составила 100 %, безрецидивная выживаемость - 82,4 ± 6,5 %. При выполнении радикальной резекции у больных инвазивным раком молочной железы в сочетании с карциномой in situ риск местного рецидива достоверно выше, чем в группе больных раком без сочетания с карциномой in situ, - 14,3 ± 6,7 % против 6,9 ± 2,2 %. При субтотальной резекции выявлены недостоверные различия в частоте местного рецидивирования. При подкожной мастэктомии в сравниваемых группах местные рецидивы не возникали. Отдаленные результаты лечения больных с сочетанием инвазивного рака и карциномы in situ молочной железы не отличаются от показателей при инвазивном раке без сочетания с карциномой in situ.

Неинвазивный рак молочной железы, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14054593

IDR: 14054593 | УДК: 618.19-006.6-089.87

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения больных с карциномой in situ молочной железы

По оценкам экспертов ВОЗ, в мире ежегодно выявляется от 800 тыс. до 1 млн новых случаев рака молочной железы (РМЖ). Из-за отсутствия в Российской Федерации общенациональных программ скрининга и первичной профилактики до сих пор сохраняется тенденция к росту заболеваемости, а показатели смертности остаются достаточно высокими. В структуре заболеваемости злокачественными образованиями женского населения России РМЖ в 2005 г. занял 1-е, а по смертности – 2-е место. При этом число заболев- ших увеличилось с 33,7 в 1995 г. до 40,9 в 2005 г. [3]. Однако благодаря развитию маммографической техники, внедрению в ряде стран и регионов маммографического скрининга, более широкому использованию УЗИ и новых методов прицельной биопсии появилась возможность выявления клинически скрыто протекающего рака in situ молочной железы.

Одним из перспективных направлений в борьбе за снижение инвазивных форм рака молочной железы является ранняя диагностика не- инвазивных форм рака. Еще около 10 лет назад карцинома in situ встречалась крайне редко, ее частота выявления не превышала 3 % случаев от всех вновь выявляемых РМЖ. Карциному in situ (CIS), как правило, морфологи находили при гистологическом исследовании операционного материала на фоне мастопатии или рядом с очагом инвазивного рака. Ее клинические проявления в большинстве случаев были представлены пальпируемым образованием или выделениями из сосков. Согласно международной классификации по системе TNM, карцинома in situ относится к стадии 0, а первичная опухоль кодируется как Тis. Все это, с общепринятой точки зрения, говорит о минимальных размерах CIS, ограниченном распространении опухоли и необходимости микроскопического исследования препарата для обнаружения CIS. На самом деле CIS может достигать 5 мм, а в ряде случаев и больших размеров без признаков инвазии ни на одном из гистологических срезов [1, 2].

Показатели общей выживаемости больных с неинвазивным раком молочной железы при условии адекватного лечения приближаются к 100 %. К сожалению, во многих регионах остается практически не решенной проблема диагностики непальпируемых форм рака молочной железы, в том числе и CIS. У большинства больных неинвазивные формы РМЖ являются случайной находкой, поэтому очень важно правильно выбрать стратегию при подозрении на клинически скрыто протекающую карциному и необходим четкий алгоритм диагностических мероприятий для выявления потенциально излечимых форм рака молочной железы.

Лечение раннего РМЖ – сложная и еще не решенная проблема. Наиболее эффективным методом лечения CIS остается хирургическое вмешательство. При этом предлагаемый объем операций различен. В последние десятилетия подходы к хирургическому этапу лечения изменились в сторону уменьшения объема удаляемых тканей без нарушения радикализма. Однако первоначальный опыт применения сохранных операций у больных с карциномой in situ оказался неудачным, так как отмечалась высокая частота местных рецидивов (в том числе инвазивного рака) в неудаленной части молочной железы, что послужило основанием к поиску адекватного объема резекции при разных вариантах СIS.

В отделении общей онкологии МНИОИ им. П.А. Герцена проанализированы результаты обследования и лечения 569 больных. Больные были разделены на 3 группы по результатам морфологического исследования опухоли. Первую группу составили 63 больные с карциномой in situ, вторую – 220 больных инвазивным раком с сочетанием с карциномой in situ молочной железы.

Средний возраст больных первой группы – 48,9 года. Все больные, вошедшие в исследование, – женщины. Частота выявления карциномы in situ составила 1,5 %. Чаще неинвазивный рак поражал левую молочную железу – в 58,7% случаев, правую – в 41,3 %. В большинстве случаев процесс выявлялся в верхне-наружном квадранте молочных желез (50,8 %). На этапе обследования диагноз CIS установлен только в 3,2 % случаев по результатам гистологического исследования материала, полученного при вакуумной биопсии аппаратом «Маммотом». При маммографии наиболее частым симптомом являлось наличие узлового образования (46 %). Характерным рентгенологическим признаком для CIS являются сгруппированные (реже рассеянные) микрокальцинаты. Сгруппированные микрокальцинаты выявлены у 36,5 % обследуемых. Чувствительность метода составила 36,5 %. При УЗИ злокачественный процесс выявлен у 10 (15,9 %) больных, подозрение на злокачественную патологию высказано у 15 (23,8 %). Доброкачественный процесс установлен у 38 (60,3 %) пациенток. Чувствительность метода УЗИ составила 20,8 %.

В план обследования больных с узловой патологией молочных желез обязательно должна входить пункционная биопсия. Чувствительность цитологического исследования в исследуемой группе невелика и составляет 23,3 %. Учитывая низкую диагностическую эффективность цитологического исследования при подозрении на карциному in situ, необходимо проводить трепанобиопсию, позволяющую получить столбик ткани, достаточный как для гистологического исследования, так и определения рецепторов эстрогенов и прогестерона. При невозможности проведения толстоигольного или вакуумного забора тканей выполняют ножевую биопсию со срочным гистологическим исследованием.

У 53 (84,1 %) больных хирургический этап лечения начинался с секторальной резекции. В 35 случаях после секторальной резекции объем хирургического вмешательства был расширен, из них у 18 (33,9 %) пациенток операция расширена до радикальной резекции, у 6 (11,3 %) – до радикальной субтотальной резекции и у 11 (20,8 %) – до радикальной подкожной мастэктомии с одномоментной реконструкцией молочной железы. В изученном нами послеоперационном материале доля больных c регионарными метастазами составила 6,3 %. Во всех случаях метастазы были обнаружены в подмышечных лимфоузлах. Дополнительно после хирургического этапа 6 (9,5 %) пациенткам назначено дополнительное противоопухолевое лечение (тамоксифен, лучевая терапия, полихимиотерапия). Поводом явились мультифокальный опухолевый рост, метастатическое поражение регионарного лимфатического коллектора.

Местные рецидивы выявлены в 4 (6,4 %) случаях. В первой группе пятилетняя выживаемость составила 100 %, безрецидивная выживаемость – 82,4 ± 6,5 %.

Средний возраст пациенток второй группы составил – 52 года. В 120 случаях (54,5 %) опухоль была выявлена в левой молочной железе и в 100 (45,5 %) – в правой молочной железе. По стадиям больные распределились следующим образом: I стадия – 64 (29,1 %), IIА – 70 (31,8 %), IIB – 40 (18,2 %), IIIА – 34 (15,5 %), IIIB – 6 (2,7 %), IV – 6 (2,7 %). Наиболее часто опухоль определялась в верхне-наружном квадранте – в 114 (51,8 %) случаях. Подавляющее большинство составили больные с сочетанием инвазивного протокового и внутрипротокового рака – 122 (55,5 %).

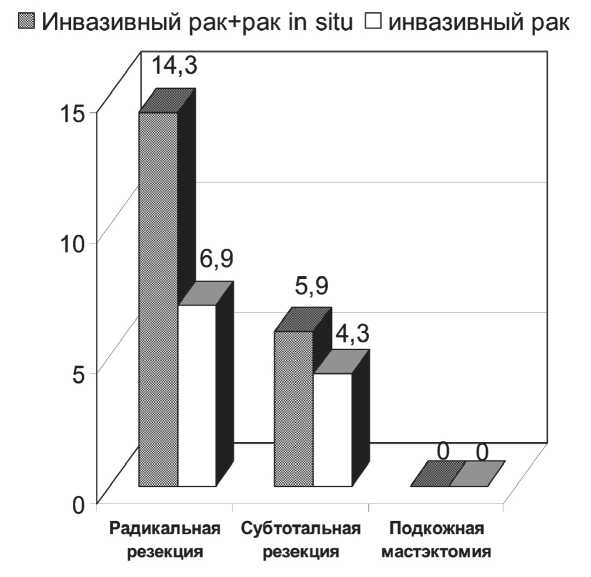

При исследовании отмечено, что с увеличением размеров опухоли увеличивается частота регионарного лимфогенного метастазирования. Значительное увеличение метастазирования в исследуемой группе наблюдалось при опухолях размерами более 2 см. Местные рецидивы отмечены в 4,5 ± 1,2 % случаев, причем после радикальной резекции они возникали чаще, чем после субтотальной радикальной резекции, – 14,3 ± 6,7 % против 5,9 ± 5,8 %. Характерно, что

Рис. 1. Зависимость частоты местного рецидивирования от объема операции все рецидивы возникли в области резекции или в непосредственной близости от нее. Отдаленные результаты лечения больных с сочетанием инвазивного рака и карциномы in situ молочной железы не отличаются от показателей выживаемости в группе больных инвазивным раком без сочетания с карциномой in situ, общая пятилетняя выживаемость составила, соответственно, при I ст. – 96,3 ± 2,6 % и 94,9 ± 3,5 %, при IIА ст. – 91,2 ± 3,4 % и 91,7 ± 3,9 %, при IIB ст. – 86,4 ± 5,2 % и 83,9 ± 6,6 %, при IIIA ст. – 73,3 ± 8,1 % и 76,2 ± 9,5 %.

При выполнении радикальной резекции у больных инвазивным раком молочной железы в сочетании с карциномой in situ риск местного рецидива достоверно выше, чем в группе больных раком без сочетания с карциномой in situ (14,3 ± 6,7 % против 6,9 ± 2,2 %). При субтотальной резекции незначительные различия в частоте местного рецидивирования – 5,9 ± 5,8 % против 4,3 ± 1,9 %. При выполнении подкожной мастэктомии в перечисленных группах местные рецидивы не обнаружены (рис. 1).

Таким образом, прогнозируя результаты органосохранного лечения при карциноме in situ, следует помнить, что характерной особенностью протоковой карциномы in situ является мультифокальное распространение опухолевого роста, то есть в пределах одного сегмента, поражается 1–2 протока. При дольковой карциноме in situ чаще встречаются множественные зачатки опухоли в разных отделах молочной железы (нередко в противоположной молочной железе). Учитывая данные проведенного анализа, можно считать, что органосохранное лечение в объеме субтотальной резекции или подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией молочной железы являются адекватными и важными этапами социальной и психической реабилитации больных с неинвазивными формами РМЖ.

В случае выполнения органосохранных операций при инвазивном раке молочной железы необходимо учитывать не только размеры первичного очага, но и состояние окружающих тканей. Наличие по периферии карциномы in situ диктует необходимость расширения объема резицируемых тканей или проведения дополнительного лечения. В данном случае полное или почти полное удаление тканей молочной железы является очень важным этапом органосохранного комбинированного лечения больных раком молочной железы.