Результаты хирургического лечения нестабильных переломов костей дистального отдела предплечья в метаэпифизарной зоне

Автор: Поликарпов А.В., Кашанский Ю.Б., Кондратьев И.П., Цапенко В.О.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 4 (46), 2021 года.

Бесплатный доступ

Выполнен сравнительный анализ лечения групп пациентов с нестабильными переломами дистального отдела предплечья с применением традиционной методики ORIF волярной пластиной с угловой стабильностью и разработанного миниинвазивного способа остеосинтеза короткими спицами с незамкнутыми наружными опорами. Были получены сопоставимые ближайшие и отдаленные результаты лечения. В то же время разработанный способ оперативного лечения обладает рядом преимуществ, к которым можно отнести: малую инвазию, уменьшение длительности операции, снижение продолжительности стационарного лечения, благоприятный косметический результат лечения. Таким образом, он расширяет арсенал средств оказания травматологической помощи пострадавшим с нестабильными переломами дистального отдела предплечья в метаэпифизарной зоне.

Перелом, лучевая кость, остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142234528

IDR: 142234528 | УДК: 617.3

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения нестабильных переломов костей дистального отдела предплечья в метаэпифизарной зоне

Дистальный отдел предплечья представляет собой сложно организованную анатомическую систему, согласованная работа которой обеспечивает нормальное функционирование кистевого сустава. Ряд авторов сообщают о непрекращающемся росте количества переломов дистального отдела предплечья в последние годы как в абсолютном, так и в относительном значениях [1,2,3,4]. С появлением метода открытой репозиции и внутренней фиксации переломов дистального отдела лучевой кости ладонной пластиной с угловой стабильностью другие методы лечения остались на долгие годы в тени.

В последнее время появляется все больше работ, посвященных анализу эффективности применения двух наиболее часто применяемых способов хирургического лечения данных повреждений – закрытой репозиции и спицевой фиксации и открытой репозиции и внутренней фиксации ладонной пластиной с угловой стабильностью [5,6, 7, 8,9].

Цель исследования. Сравнить ближайшие и отдаленные результаты применения миниинвазивного остеосинтеза и метода ORIF при лечении пострадавших с нестабильными перелома ми дистального отдела предплечья в метаэпифизарной зоне.

Материалы и методы. Анализу были подвержены две группы больных. У 104 пациентов лечение переломов произведено предложенным малоинвазивным способом [10], а у 98 был использован метод ORIF-остеосинтез волярной пластиной с угловой стабильностью. Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, характеру переломов и времени, прошедшему от момента травмы до оперативного лечения. При оценке результатов лечения использовались клинические, инструментальные, статистические методы исследования, а также шкала субъективной оценки patient-reported wrist evaluation (PRWE)[11].

Пострадавшим, лечение которых осуществлялось по мини-инвазивной методике, перед операцией выполнялась закрытая репозиция при помощи устройства к операционному столу для лечения повреждений верхних конечностей [12]. Они составили основную группу. Пациенты, при лечении которых использовался метод ORIF - вошли в группу сравнения. Распределение пострадавших в зависимости от типа перелома лучевой кости по классификации AO/ASIF в основной группе (n=104): 2R3A2 – 10, 2R3A3 – 33, 2R3B1 – 1, 2R3B2 – 1, 2R3B3 – 5, 2R3C1 – 20, 2R3C2 – 22, 2R3C3 – 12. В группе сравнения (n=98): 2R3A2 – 14, 2R3A3 – 30, 2R3B1 – 1, 2R3B3 – 11, 2R3C1 – 19, 2R3C2 – 16, 2R3C3 – 7. У всех пациентов перелом лучевой кости сочетался с переломом дистального отдела локтевой кости. В основной группе распределение пострадавших в зависимости от типа перелома локтевой кости произошло следующим образом: 2U3A1 – 89, 2U3A2 – 15. В группе сравнения: 2U3A1 – 87, 2U3A2 – 11.У двух пациентов первой группы добиться успешной репозиции закрытым способом не удалось, и манипуляция была выполнена через минидоступ с последующей фиксацией отломков костей спицами по предложенному нами способу. Критерий качество репозиции имел три градации. Репозиция признавалась хорошей при достижении точного сопоставления костных отломков. Удовлетворительной - при соответствии критериям T.J.Graham [13], то есть укорочении лучевой кости не более 5 мм в дистальном лучелоктевом суставе, лучевой инклинации не более 150 и суставной дисконгруэнтности в лучезапястном суставе менее 2 мм. Неудовлетворительной репозиция признавалась, если рентгенологические показатели превышали эти допустимые значения хотя бы по одному из признаков.

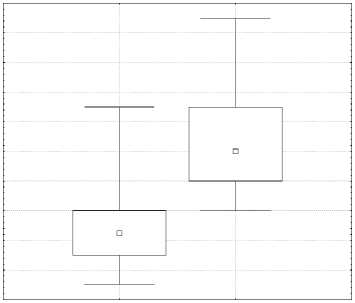

Результаты и обсуждение. Хорошая степень репозиции была достигнута в 51,0% случаев в первой группе и в 60,2% случаев во второй, а удовлетворительная – соответственно у 47,1% и 39,7%. Средняя продолжительность хирургического вмешательства в основной группе составила 45,9±19,5 минут, самое короткое заняло 10 минут, самое продолжительное - 130 минут. В группе сравнения средняя продолжительность была достоверно (P < 0,05) выше - 108,3±36,2 минут. В ней самое короткое время операции составило 60 минут, самое продолжительное - 190 минут. Такое существенное удлинение времени операции обусловлено большей сложностью ее выполнения. На рис. 1 в форме “Box & Whisker Plot» представлены средние значения продолжительности оперативного вмешательства, стандартная ошибка среднего и стандартные отклонения для данного показателя.

ШГ HQSsr

VQQUO

Рис. 1. Продолжительность операции в минутах (P<0,05)

Miu-Max

I---1 5S%-7S% □ Meq|au value

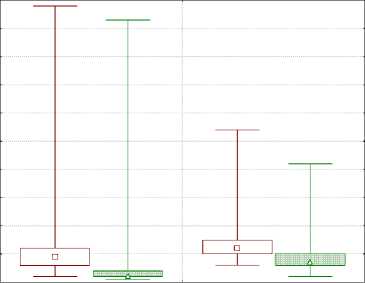

В основной группе продолжительность общего койко-дня составила 10,6±10,1 суток, послеоперационного - 4,4±3,5 суток. Минимальный срок пребывания в стационаре (2 койко-дня) и послеоперационный период (1 койко-день) зарегистрирован в 6 случаях. Максимальный срок стационарного лечения (98 койко-дней) и послеоперационного периода (93 дня) был отмечен в 1 случае. Больной 36 лет, был доставлен в НИИ СП после того, как в состоянии острого психоза на почве шизофрении произошла кататравма. В группе сравнения продолжительность общего койко-дня составила 14,0±8,4 суток, послеопе-

1УГ И933|’

VQQUO

рационного – 8,5±6,7 суток. Минимальный срок пребывания в стационаре (6 койко-дней) и послеоперационный период (2 койко-дня) зарегистрирован в 8 случаях.

M©qi9u: box: 55%, 75%: WPi2K®i: Min, Max 100 90 80 70 60 £ 50

$ 40

30 50 10 0 1УГ И9ЭЭ|-

YQQUO

Рис. 5.2. Длительность пребывания в стационаре и послеоперационного лечения (в койко-днях). P<0,05.

|эпее

НУ®?

I.I9Q9O66

При выполнении остеосинтеза по предложенному нами способу необходимость в госпитализации для удаления спиц отсутствует. Манипуляция выполнялась на амбулаторном приеме в НИИ СП спустя 4 недели после операции под местным обезболиванием.

После остеосинтеза по методу ORIF удаление импланта производилось через год после остеосинтеза. Однако пациенты не всегда готовы удалить имплант. При этом срок пребывания в стационаре составил 8,5 суток,а послеоперационный койкодень - 5 суток.

Формально в основной группе осложнения развивались несколько чаще. Наиболее частым осложнением при остеосинтезе предложенным нами способом является парестезия 1 и 2 пальцев. Ее причиной становится повреждение поверхностной ветви лучевого нерва. В нашем случае парестезия развилась у 14 (13,5 %) пациентов. Степень выраженности ее симптомов (онемение, покалывание в пальцах) имеет тенденцию к регрессу, и в течение года они исчезают полностью. Поверхностное нагноение развилось у 2 (1,9 %) пациентов, в то время, как в группе сравнения - у 8 (8,2 %). Кроме того, у 2 пациентов из этой группы развилось глубокое нагноение операционной раны, что у 1 пациента привело к развитию остеомиелита.

Оценка степени сращения переломов у наших пациентов спустя 3 месяца после остеосинтеза показала, что различий по качеству консолидации между пациентами из основной группы и группы сравнения не наблюдалось (Р >> 0,05). При осмотре через 12 недель от момента операции у 4 пациентов из основной группы и у 5 из группы сравнения были выявлены комбинированные контрактуры мелких суставов пальцев кисти. Контрактура локтевого сустава выявлена у 6 и у 3 соответственно. Во всех случаях пациентам назначалась интенсивная реабилитационная терапия, которая дала положительный эффект.

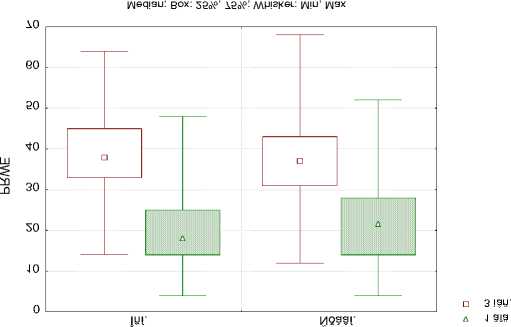

Оценка результатов лечения по шкале PRWE спустя 3 месяца после операции показала, что средний балл в основной группе составил 39,3±9,3 балла (разброс значений - от 14 до 64), в группе сравнения - 37,6±11,2 (разброс значений - от 12 до 68).

Спустя год на контрольный осмотр явились 93 пациентов из 104 (89,4 %) из основной группы и 85 пациентов из 98 (86,7 %) из группы сравнения. Были вновь оценены результаты лечения по шкале PRWE. В основной группе средний балл составил 20,0±8,8 (разброс значений от 4 до 48), а группе сравнения -22,3±10,4 (разброс значений - от 4 до 52).

V9°UO

Рис. 3. Оценка результатов лечения по шкале PRWE спустя 3 месяца и 1 год после операции.

Из полученных данных видно, что статистически значимых различий при оценке результатов лечения в исследуемых группах получено не было.

Немаловажным является и косметический результат. Так, после открытой репозиции и фиксации имплантом в дистальном отделе предплечья остается послеоперационный рубец длиной 5-7 см. После закрытой репозиции и фиксации спицами по предложенному нами способу на коже остаются следы проколов от спиц диаметром до 1,0 мм, негативный косметический эффект от которых спустя год после операции, как правило, нивелируется.

Выводы. Таким образом, результаты хирургического лечения пациентов с нестабильными переломами костей дистального отдела предплечья в метаэпифизарной зоне, выполненные по предложенному нами способу и методу ORIF, оказались сопоставимыми. Это позволяет считать разработанный способ лечения этих повреждений абсолютно конкурентоспособным. Кроме того, являясь миниинвазивным, он может стать методом выбора в группах риска - у пациентов с тяжелой коморбид-ной патологией, например, диабетом или распространенным остеопорозом.

Список литературы Результаты хирургического лечения нестабильных переломов костей дистального отдела предплечья в метаэпифизарной зоне

- Esposito J. External fixation versus open reduction with plate fixation for distal radius fractures: A meta-analysis of randomised controlled trials / J.Esposito, E.H.Schemitsch, M.Saccone et al. // Injury. - 2013. - Vol. 44, N 4. - P. 409-416. DOI: 10.1016/j.injury.2012.12.003.

- Jo Y.-H. Incidence and seasonal variation of distal radius fractures in Korea: a population-based study / Y.-H.Jo, B.-G.Lee, H.-S.Kim et al. // J. Korean Med. Sci. - 2018. - Vol. 33, N 7. - Art. e48. DOI: 10.3346/jkms.2018.33.e48.

- Walenkamp M.M.J. Functional outcome in patients with unstable distal radius fractures, volar locking plate versus external fixation: A meta-analysis / M.M.J.Walenkamp, A.Bentohami, M.S.H.Beerekamp et al. // Strategies Trauma Limb. Reconstr. - 2013. - Vol. 8, N 2. - P. 67-75. DOI: 10.1007/s11751-013-0169-4.

- Li-Hai Z. Volar locking plate versus external fixation for the treatment of unstable distal radial fractures: a meta-analysis of randomized controlled trials / Z.Li-hai, W.Ya-nan, M.Zhi et al. // J. Surg. Res. - 2015. - Vol. 193, N 1. - P. 324-333. DOI: 10.1016/j.jss.2014.06.018.

- Franceschi F. Volar locking plates versus K-wire/pin fixation for the treatment of distal radial fractures: A systematic review and quantitative synthesis / F.Franceschi, E.Franceschetti, M.Paciotti et al. // Brit. Med. Bull. - 2015. - Vol. 115, N 1. - P. 91-110. DOI: 10.1093/bmb/ldv015

- Yu X. Volar locking plate versus external fixation with optional additional K-wire for treatment of AO type C2/C3 fractures: A retrospective comparative study / X.Yu, Y.Yu, X.Shao et al. // J. Orthop. Surg. Res. - 2019. - Vol. 14. - Art. 271. DOI: 10.1186/s13018-019-1309-4.

- MacIntyre N.J. Epidemiology of distal radius fractures and factors predicting risk and prognosis / N.J.MacIntyre, N.Dewan // J. Hand Ther. - 2016. - Vol. 29, N 2. - P. 136-145. DOI:10.1016/j.jht.2016.03.003

- Jerrhag D. Epidemiology and time trends of distal forearm fractures in adults - a study of 11,2 million person-years in Sweden / D.Jerrhag, M. Englund, M.K.Karlsson, B.E.Rosengren // BMC Musculoskelet. Disord. - 2017. - Vol. 18, N 1. - Art. 240.

- Qiu W.J. The comparative risk of developing postoperative complications in patients with distal radius fractures following different treatment modalities / W.J.Qiu, Y.F.Li, Y.H.Ji et al. // Sci Rep. - 2015. - Vol. 5. - Art. 15318. DOI: 10.1038/srep15318

- Кашанский Ю.Б. Способ лечения переломов дистального отдела предплечья: Патент РФ на изобретение № 2644848 от 14.02.2018 / Кашанский Ю.Б., Поликарпов А.В., Кондратьев И.П. и др.

- MacDermid J.C. Development of a scale for patient rating of wrist pain and disability / J.C.MacDermid // J. Hand Ther. - 1996. - Vol. 9, N 2. - P. 178-83.

- Кашанский Ю.Б. Устройство к операционному столу для лечения повреждений верхних конечностей: Патент РФ на изобретение № 2680594 от 22.02.2019 / Кашанский Ю.Б., Поликарпов А.В., Кондратьев И.П. и др.

- Graham T.J. Surgical correction of malunited fractures of the distal radius / T.J.Graham // J. Amer. Acad. Orthop. Surg. - 1997. - Vol. 5, N 5. - P. 270-281.