Результаты хирургического лечения пациентов с переломами вертлужной впадины и квадрилатеральной поверхности

Автор: Донченко Сергей Викторович, Колесник Александр Иванович, Суриков Владислав Владимирович, Иванов Дмитрий Александрович, Тарасов Евгений Петрович, Ярмамедов Дмитрий Муталифович, Солодилов Иван Михайлович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.29, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Открытая репозиция и внутренняя фиксация (ORIF) остаются стандартным способом лечения переломов вертлужной впадины (ВВ). Многие авторы в случаях наличия переломов квадрилатеральной поверхности вертлужной впадины отмечают плохие результаты применения ORIF. Цель. Оценить результаты оперативного лечения пациентов с переломами вертлужной впадины и квадрилатеральной поверхности (КЛП). Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 55 пациентов с переломами вертлужной впадины и квадрилатеральной поверхности с 2009 по 2019 год. Ранние послеоперационные результаты прослежены у всех 55 пациентов. В контрольной группе оперировано 32 (58,2 %) пациента с переломами ВВ, в основной группе оперировано 23 пациента (41,8 %) с переломами ВВ в сочетании с переломами КЛП. Отдаленные результаты изучены у 45 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с переломами вертлужной впадины (контрольная группа, n = 24) и в сочетании с переломами квадрилатеральной поверхности (основная группа, n = 21). Результаты. Оперативные вмешательства выполнены одной бригадой в составе одних и тех же специалистов. Результаты хирургического лечения в обеих клинических группах оценивались по 11 критериям. Обсуждение. Результаты хирургического лечения переломов ВВ и квадрилатеральной поверхности связаны с негативным влиянием переломов КЛП на длительность и объем кровопотери, диагностированные интраоперационные и поздние осложнения, динамику развития посттравматического артроза ТБС. Полученные результаты сопоставимы с данными цитируемых источников. Заключение. Сравнительный анализ результатов доказал факт негативного влияния переломов КЛП на результаты хирургического лечения и подтверждает объективную необходимость отнесения переломов КЛП к факторам риска получения неблагоприятных исходов при выполнении ORIF.

Переломы вертлужной впадины и квадрилатеральной поверхности, открытая репозиция и внутренняя фиксация (orif), осложнения orif

Короткий адрес: https://sciup.org/142237757

IDR: 142237757 | УДК: 616.718.16-001.5-089-06 | DOI: 10.18019/1028-4427-2023-29-2-137-147

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения пациентов с переломами вертлужной впадины и квадрилатеральной поверхности

Результаты хирургического лечения пациентов с переломами вертлужной впадины (ВВ) показывают, что переломы квадрилатеральной поверхности (КЛП) встречаются довольно часто, особенно у пожилых пациентов, а их репозиция и фиксация являются технически сложной задачей [1, 2], при этом G.Y. Laflamme et al. (2011) отмечают, что обычная пластина с винтовой фиксацией не обеспечивает достаточную стабильность с прогностически высоким риском получения неблагоприятных результатов; авторы, чтобы избежать срочного первичного эндопротезирования (СПЭ) тазобедренного сустава (ТБС), разрабатывают более совершенные пластины [3]. В цитируемых источниках исследователи лишь изредка упоминают о повреждениях КЛП у пациентов с переломами ВВ [4-8], применяют краткое описание анатомии КЛП [9, 10], пишут о способах фиксации таких переломов [3, 11-15]. Некоторые исследователи видят оптимизацию хирургического лечения переломов ВВ и КЛП в применении комбинированной процедуры пластики тазобедренного сустава (Combined Hip Procedure – CHP) [16]. Отдельные работы авторов направлены на разработку оригинальных фиксаторов для ВВ и КЛП [9]. T.A. Ferguson et al. (2010) относят переломы КЛП к прогностическим факторам неблагоприятного исхода после выполнения процедуры ORIF (ORIF – open reduction and internal fixation) [6]. S.P. Boelch et al. (2016) также указывают, что применение ORIF в лечении переломов ВВ с повреждением КЛП уже через 15 мес. приводит к развитию артроза ТБС [17]. По мнению многих исследователей, на принятие решения о применении технологии оперативного лечения переломов ВВ оказывает существенное влияние наличие и характер сопутствующих переломов КЛП [11, 13, 18-21]. Отмечено, что результаты лечения пациентов с переломами ВВ в сочетании с перелома- ми КЛП склоняют исследователей к рассмотрению вопроса о применении комбинации ORIF и срочного первичного эндопротезирования ТБС [8, 11, 18, 22, 23]. D.C. Mears and М. Shirahama (1998) при сочетании переломов ВВ с КЛП после предварительной фиксации переломов ВВ и КЛП проволочным серкляжем в последующем переходили к ПЭ ТБС [24]. Переломы ВВ, особенно в сочетании с переломами КЛП, представляют большие трудности в хирургическом лечении, связанные со сложностью качественного восстановления переломов, фиксацией КЛП. Так, в некоторых источниках авторы напрямую связывают неблагоприятные результаты с ORIF в лечении переломов ВВ с восстановлением КЛП [17].

Проведенный анализ исследований за последние годы показал, что авторы с целью наиболее полной характеристики наблюдаемых переломов таза и ВВ в основном использовали классификации R. Judet и Е. Letournel, AOOTA [25-30]. B.A. Butler et al. (2019) в своем исследовании указывают на фундаментальную значимость и скрытые потенциальные возможности классификации R. Judet, J. Judet и E. Letournel в плане ее дальнейшей модернизации. Авторы обращают внимание на то, что в отношении переломов ВВ у пожилых людей данную классификацию можно модифицировать [26]. Сам же основатель классификации Emile Letournel (1980) обращает внимание на то, что в отношении переломов ВВ у пожилых людей данную классификацию можно модифицировать [7].

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов нам не удалось найти детального описания характеристики переломов КЛП.

Цель – оценить результаты оперативного лечения пациентов с переломами вертлужной впадины и ква-дрилатеральной поверхности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования . Выполнено моноцентровое когортное ретроспективное исследование результатов хирургического лечения пациентов с переломами вертлужной впадины и переломами вертлужной впадины в сочетании с переломами квадрилатеральной поверхности.

Критерии включения пациентов в исследовани е: возраст – от 18 до 70 лет и старше, закрытые переломы вертлужной впадины со смещением, в том числе с переломами квадрилатеральной поверхности, срок между травмой и хирургическим вмешательством не более 3 недель, согласие пациента участвовать в строгом протоколе наблюдения и реабилитации.

Критерии исключения пациентов из исследования : консервативное лечение, имеющаяся хроническая инфекция в стадии обострения, тяжёлая коморбидная патология, поливалентная непереносимость антибиотиков, открытые и патологические переломы вертлужной впадины, пациенты, отказавшиеся от операции и от участия в строгом протоколе наблюдения и реабилитации.

Проведенное исследование соответствует стандартам этического комитета лечебного учреждения и Хельсинкской декларации 1975 г., а также требованиям Хельсинкской декларации пересмотра 2013 г.

Ранние послеоперационные результаты прослежены у всех 55 пациентов. В основную группу включено 23 (41,8 %) пациента с переломами ВВ в сочетании с переломами КЛП, в контрольную группу – 32 (58,2 %) пациента с переломами ВВ (табл. 1).

Отдаленные результаты изучены у 45 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет в сочетании с переломами квадрилатеральной поверхности (основная группа, n = 21) и с переломами вертлужной впадины (контрольная группа, n = 24). Остальные пациенты по разным причинам не смогли явиться на обследование.

В обеих группах сравнения все пациенты получили высокоэнергетическую травму во время дорожнотранспортных происшествий и падений с высоты.

Операции были выполнены ведущими специалистами с более чем 20-летним опытом лечения переломов ВВ. Переломы ВВ в обеих группах классифицированы по R. Judet и E. Letournel. Алгоритм хирургического лечения при переломах ВВ и КЛП включал применение 3D электронно-оптического преобразователя (ЭОП). При фиксации КЛП использовали принцип «ятрогенной зоны», в пределах которой не вводили шурупы непосредственно в КЛП и через переднюю стенку ВВ.

Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту

|

Показатели |

Ранние послеоперационные результаты |

Отдаленные результаты |

|||||||

|

основная группа |

контрольная группа |

основная группа |

контрольная группа |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Пол |

мужчины |

13 |

56,5 |

18 |

56,2 |

11 |

52,4 |

13 |

54,2 |

|

женщины |

10 |

43,5 |

14 |

43,8 |

10 |

47,6 |

11 |

45,8 |

|

|

Возраст, годы |

18-30 |

7 |

30,4 |

5 |

15,6 |

3 |

14,3 |

7 |

29,2 |

|

31-50 |

14 |

60,9 |

17 |

53,1 |

16 |

76,2 |

15 |

62,5 |

|

|

51-60 |

2 |

8,7 |

6 |

18,8 |

2 |

9,5 |

2 |

8,3 |

|

|

61-70 |

3 |

9,4 |

|||||||

|

71 и более |

1 |

3,1 |

|||||||

|

Всего |

23 |

100 |

32 |

100 |

21 |

100 |

24 |

100 |

|

Статистическую обработку результатов исследования проводили путем вычисления значений среднего арифметического (M), среднеквадратического отклонения ( δ ), среднеквадратической (стандартной) ошибки среднего арифметического (m). После определения показателей описательной статистики (среднее арифметическое, медиана, мода) и обнаружения существенных отклонений от кривой Гауссова распределения в качестве методики определения наличия статистически значимых отличий между группами использовали U-критерий Манна-Уитни. Уровень значимости был принят на стандартном для медико-биологических исследований уровне с вероятностью 95 % (p ≤ 0,05).

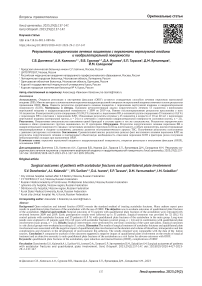

Клинический пример хирургического лечения пациента основной группы

Пациент М., 36 лет, находился на лечении в ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы. Диагноз: закрытый перелом обеих колонн левой ВВ со смещением, перелом КЛП со смещением. Закрытый перелом обеих лонных и седалищных костей со смещением. Закрытый перелом боковой массы крестца слева. Оскольчатый перелом крыла левой подвздошной кости со смещением. Закрытый оскольчатый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением (диагноз представлен в укороченном варианте) (рис. 1).

Рис. 1. Клинический пример: а – фото среза КТ области повреждения в передней и задней проекции: перелом обеих колонн слева со смещением, перелом КЛП со смещением; перелом обеих лонных и седалищных костей справа со смещением, перелом боковой массы крестца слева; оскольчатый перелом крыла левой подвздошной кости со смещением; б – фоторентгенограмма таза, перелом КЛП со смещением; в – 3D-реконструкция перелома передней колонны, перелома КЛП с переходом на переднюю колонну и лонную кость; г – фоторентгенограмма в передней задней проекции после выполненной ORIF с фиксацией реконструктивными пластинами обеих колонн и крыла подвздошной кости, фиксацией перелома проксимального отдела бедра PFN и перелома крестца длинным канюлированным винтом; д – аксиальная КТ таза после выполненной ORIF с фиксацией реконструктивными пластинами обеих колонн; е – 3D-реконструкция таза после выполненной ORIF с фиксацией реконструктивными пластинами обеих колонн

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты хирургического лечения в обеих клинических группах оценивали по следующим критериям:

– интраоперационные осложнения выполнения хирургических доступов к ВВ и КЛП;

– клинико-рентгенографическая оценка результатов (качество выполненной открытой репозиции) по критерию J.M. Matta;

– длительность оперативного вмешательства;

– сроки нахождения пациентов в стационаре;

– объем интраоперационной кровопотери;

– поздние послеоперационные осложнения;

– динамика развития ПТА 1-2 стадии;

– динамика развития ПТА 2-3 стадии;

– функциональные результаты оценивали по методике d’Aubigne и Postel в модификации J. Charnley (D’A-P) и по W.H. Harris (HHS);

– повторные операции, эндопротезирование ТБС;

– выход пациентов на инвалидность.

Анализ ближайших послеоперационных осложнений выполнения хирургических доступов к ВВ и КЛП

В основной и контрольной группах чаще применялась комбинация доступа Кохера-Лангенбека и подвздошно-пахового. С одинаковой частотой использовали комбинации доступов Stoppa и Кохера-Лангенбека, и комбинацию доступов Stoppa и подвздошно-пахового. В таблице не представлен доступ Кохера-Лангенбе-ка из-за отсутствия осложнений при его применении. В основной группе диагностировано 18 (78,3 %) осложнений, в контрольной группе – 22 (68,8 %) (табл. 2).

Клинико-рентгенографическая оценка результатов оперативного лечения

Все пациенты были исследованы с использованием пяти стандартных рентгенографических снимков и КТ таза. Среднее смещение отломков КЛП составляло 2,5 ± 11 мм (диапазон от 2,5 до 65 мм).

Соотношение величин оценок качества репозиции в обеих группах было разным. В контрольной группе отличных и удовлетворительных результатов было больше. Неудовлетворительные результаты преобладали в основной группе (табл. 3).

Анализ длительности оперативного вмешательства и объема интраоперационной кровопотери с учетом использованных хирургических доступов

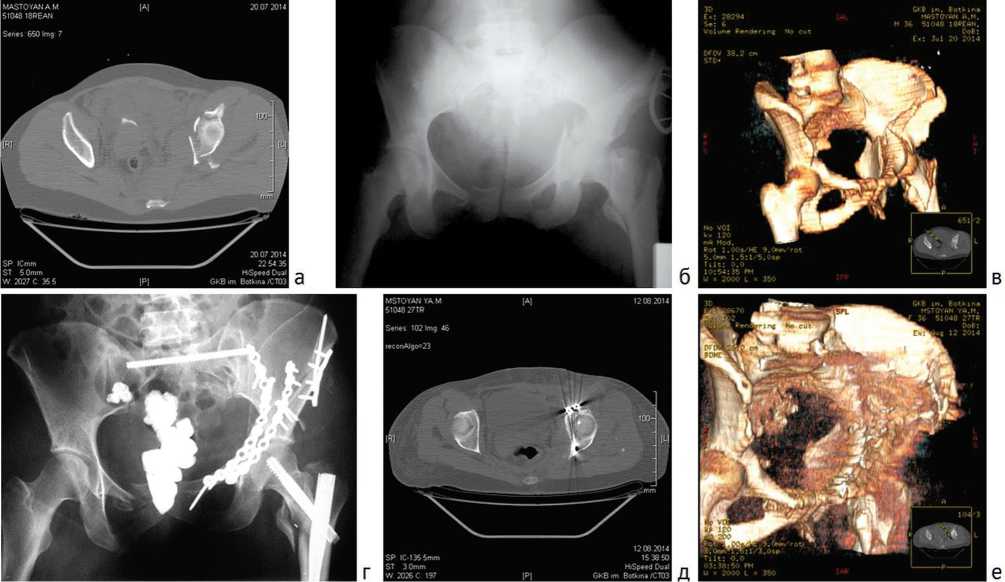

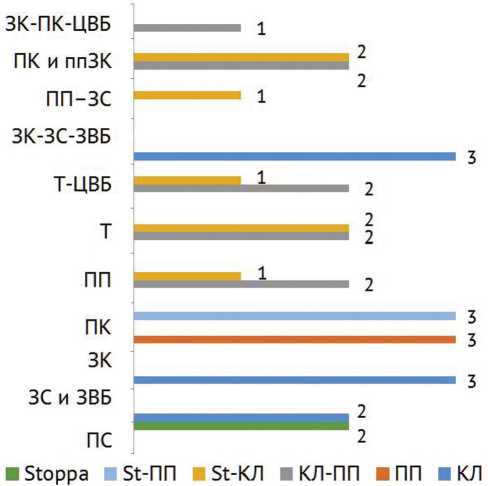

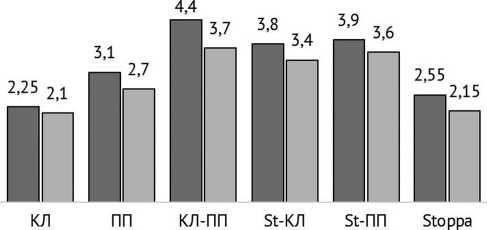

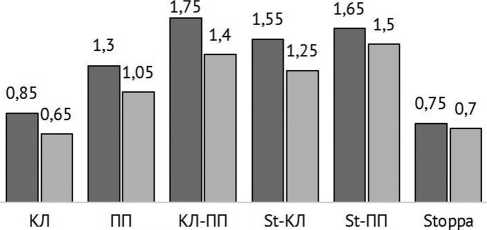

В обеих клинических группах были применены 6 видов хирургических доступов, представленных в соответствующих клинических группах (рис. 2 и 3).

Данные анализа применения хирургических доступов доказывают, что в основной клинической группе чаще использовали более расширенные доступы (подвздошно-паховый) или их комбинации (комбинация доступов Кохера-Лангенбека и подвздошно-пахового), оперативное вмешательство было более длительным с большим объемом кровопотери. Средняя длительность оперативного вмешательства в основной группе составила 3,2 часа, в контрольной 2,9 часа, что на 30 минут меньше (9,2 %). Средний объем кровопотери в основной группе составил 1308 ± 700 мл, в контрольной группе 1083 ± 650 мл (рис. 4 и 5).

Таблица 2

Ближайшие послеоперационные осложнения

|

Осложнения |

Основная группа (n = 23) |

Контрольная группа (n = 32) |

||||||||||||

|

Доступы к ВВ |

Всего |

Доступы к ВВ и КЛП |

Всего |

|||||||||||

|

ПП |

КЛ-ПП |

St-КЛ |

St-ПП |

Stoppa |

абс. |

% |

ПП |

КЛ-ПП |

St-КЛ |

St-ПП |

Stoppa |

абс. |

% |

|

|

Частичное повреждение запирательного нерва |

1 |

1 |

5,6 |

1 |

1 |

4,5 |

||||||||

|

Повреждение ветви наружной подвздошной вены |

3 |

3 |

16,7 |

1 |

1 |

2 |

9,1 |

|||||||

|

В/с расположение шурупа |

1 |

1 |

2 |

11,1 |

1 |

1 |

2 |

9,1 |

||||||

|

Некорректная репозиция |

1 |

2 |

1 |

- |

1 |

5 |

27,8 |

2 |

1 |

1 |

4 |

18,2 |

||

|

Децентрация головки бедренной кости |

1 |

1 |

1 |

3 |

16,7 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

6 |

27,3 |

||

|

Некорректная адаптация импланта |

1 |

1 |

1 |

3 |

16,7 |

1 |

1 |

2 |

1 |

5 |

22,7 |

|||

|

Оставление в суставе фрагмента |

1 |

1 |

5,6 |

1 |

1 |

2 |

9,1 |

|||||||

|

Всего |

6 |

6 |

3 |

1 |

1 |

18 |

78,3 |

4 |

8 |

5 |

4 |

1 |

22 |

68,8 |

Виды доступов и их комбинации: КЛ – Кохера-Лангенбека; ПП – подвздошно-паховый; КЛ и ПП – Кохера-Лангенбека и подвздошно-паховый; St-КЛ – Stoppa и Кохера-Лангенбека; St-ПП – Stoppa и подвздошно-паховый.

Таблица 3

Клиническо-рентгенологические результаты оценки качества репозиции по критерию J.M. Matta в ближайшем послеоперационном периоде

|

Группы пациентов |

Оценка (по степени смещения) |

|||||

|

отл. / хороший (0-1 мм) |

удовлетв. (2-3 мм) |

плохой (> 3 мм) |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Основная группа (n = 23) |

3 |

13,0 |

12 |

52,2 |

8 |

34,8 |

|

Контрольная группа (n = 32) |

4 |

12,5 |

18 |

56,2 |

10 |

31,3 |

Рис. 2. Распределение пациентов в контрольной группе. Обозначения: ПС – передняя стенка; ЗС и ЗВБ – задняя стенка и задний вывих бедра; ЗС – задняя стенка; ЗК – задняя колонна; Т-ЦВБ – Т-образный перелом и центральный вывих бедра; ЗК ЗС ЗВБ – задняя колона-задняя стенка и задний вывих бедра; ПК-ПппЗК – передняя колонна + полупоперечный перелом задней колонны. Виды доступов и их комбинации: КЛ – Кохера-Лангенбека; ПП – подвздошнопаховый; КЛ и ПП – Кохера-Лангенбека и подвздошно-паховый; St-КЛ – Stoppa и Кохера-Лангенбека; St-ПП – Stoppa и подвздошно-паховый

Рис. 3. Распределение пациентов в основной группе. Обозначения: ПС – передняя стенка; ЗС – задняя стенка; ЗК – задняя колонна; ПК – передняя колонна и КЛП; ПП – поперечный перелом и КЛП; ПП-ЦВБ – поперечный перелом + центральный вывих бедра; Т – Т-образный перелом и КЛП; Т-ЦВБ – Т-образный перелом и центральный вывих бедра; ЗК-ЗС – задняя колонна и задняя стенка; ПП-ЗС – поперечный перелом и задняя стенка; ПК-ПппЗК – передняя колонна + полупоперечный перелом задней колонны; ЗК-ПК – перелом обеих колонн; ЗК-ПК и ЦВБ – перелом обеих колонн и центральный вывих бедра. Виды доступов и их комбинации: КЛ – Кохера-Лангенбека; ПП – подвздошно-паховый; КЛ и ПП – Кохера-Лангенбека и подвздошно-паховый; St-КЛ – Stoppa и Кохера-Лангенбека; St-ПП – Stoppa и подвздошно-паховый

□ Основная группа □ Контрольная группа

Рис. 4. Длительность операции в основной и контрольной группах, часы. Обозначения: КЛ – Кохера-Лангенбека; ПП – подвздошно-паховый; КЛ и ПП – Кохера-Лангенбека и подвздошно-паховый; St-КЛ – Stoppa и Кохера-Лангенбе-ка; St-ПП – Stoppa и подвздошно-паховый

□ Основная группа □ Контрольная группа

Рис. 5. Кровопотеря в основной и контрольной группах, литры. Обозначения: КЛ – Кохера-Лангенбека; ПП – подвздошно-паховый; КЛ и ПП – Кохера-Лангенбека и подвздошно-паховый; St-КЛ – Stoppa и Кохера-Лангенбека; St-ПП – Stoppa и подвздошно-паховый

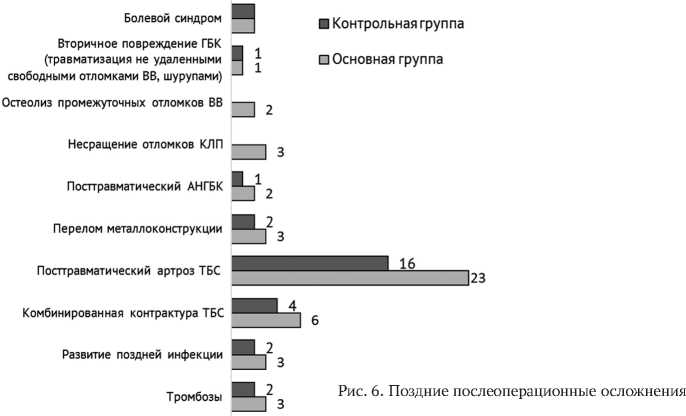

Поздние послеоперационные осложнения

Лидирующие позиции занимает посттравматический артроз (ПТА) ТБС, который диагностирован в контрольной группе в 16 (66,7 %) случаях, в основной группе ПТА диагностирован в 100 % случаев, при этом ПТА 1-2 стадии диагностирован уже через 3 мес. после оперативного вмешательства во время первого осмотра пациента. В значительно меньшей степени выявлена комбинированная контрактура ТБС: 4 случая (12,9 %) в контрольной группе или 5,1 % от всех осложнений. В основной группе комбинированная контрактура ТБС отмечена чаще, в 6 случаях (12,8 %) или 7,7 % от всех осложнений. Остальные осложнения представлены в обеих группах 1-2 случаями. В основной группе отмечены два вида осложнений, не отмеченных в контрольной группе: остеолиз промежуточных отломков ВВ – 2 случая (4,2 %) и несращение отломков КЛП – 3 случая (6,3 %). Таким образом, в контрольной группе диагностировано 30 осложнений (38,5 %), а в основной группе – 48 (61,5 %) (рис. 6).

Учитывая частоту возникновения ПТА ТБС, мы провели анализ развития ПТА 1-2 и 2-3 рентгенологических стадий по годам наблюдения (табл. 4).

Таблица 4

|

ПТА ТБС |

Группы исследования |

Количество пациентов |

|||||||||||

|

Сроки наблюдения (годы) |

Всего |

||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

5 |

7 |

|||||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Развитие ПТА ТБС 1-2 стадии |

Основная (n = 21) |

2 |

9,5 |

4 |

19,0 |

4 |

19,0 |

6 |

28,7 |

5 |

23,8 |

21 |

100 |

|

Контрольная (n = 24) |

1 |

6,3 |

3 |

18,8 |

4 |

25,0 |

5 |

31,2 |

3 |

18,7 |

16 |

66,7 |

|

|

*p |

0,21 |

0,25 |

1,0 |

0,69 |

0,7 |

||||||||

|

Развитие ПТА ТБС 2-3 стадии |

Основная (n = 21) |

2 |

14,3 |

3 |

21,4 |

5 |

35,7 |

4 |

28,6 |

14 |

66,7 |

||

|

Контрольная (n = 24) |

1 |

9,1 |

2 |

18,1 |

4 |

36,4 |

4 |

36,4 |

11 |

45,8 |

|||

|

*p |

0,18 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

||||||||

*p – наличие статистически значимых отличий между анализируемыми группами.

Частота возникновения посттравматического артроза ТБС в период наблюдения пациентов

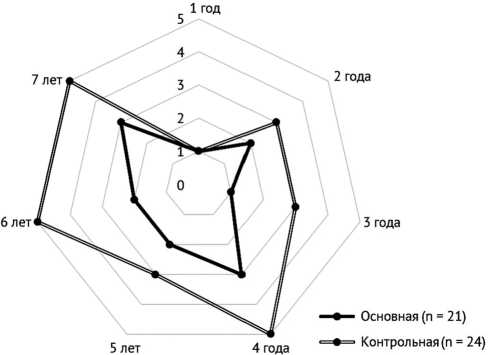

В обеих группах ПТА ТБС диагностирован уже на первом году после выполнения ORIF, при этом в контрольной группе чаще на 3 и 5 году, а в основной группе – практически на протяжении всего времени наблюдения, но чаще на 2, 3, 5 и 7 годах.

В основной группе к 7 году наблюдения диагностировано 14 (66,7 %) случаев развития ПТА ТБС 2-3 стадии, в контрольной – несколько меньше – 11 (45,8 %). В обеих клинических группах наблюдения прослеживается четкая динамика постепенного увеличения количества пациентов с ПТА ТБС 2-3 стадии.

Сроки нахождения пациентов в стационаре

Различия сроков нахождения пациентов обеих клинических групп в стационаре оказались статистически незначимы, и мы это объясняем малой выборкой пациентов и хорошо проведенной послеоперационной реабилитацией в обеих клинических группах.

Сроки консолидации переломов

Консолидация переломов в контрольной группе наступала на 4 недели раньше, чем в основной группе (табл. 5).

Функциональные результаты оперативного лечения пациентов, оцененные по методике d’Aubigne и Postel в модификации J. Charnley (D’A-P) и по W.H. Harris (HHS)

Необходимо отметить прямую корреляцию рентгенологических и клинических результатов ORIF. При этом оценки результатов по D’A-P и HHS сопоставимы. В основной и контрольной группах отличных результатов не выявлено. Неудовлетворительные исходы по D’A-P (баллы < 12) составили в основной группе 14 (66,7 %) случаев и в контрольной – 17 (70,8 %), при оценке по W.H. Harris (< 70) – 14 и 2 случая соответственно. Количество удовлетворительных результатов значимо не отличалось. Сроки ходьбы при помощи костылей в основной группе были дольше на 2-3 недели (табл. 6).

Повторные операции, эндопротезирование ТБС

В основной клинической группе (n = 21) после выполненной ORIF в течение 7 лет наблюдения в 14 (66,7 %) случаях потребовалось эндопротезирование (ЭП) ТБС (рис. 7).

Таблица 5

Сроки консолидации переломов в обеих клинических группах

|

Группы наблюдения |

Сроки консолидации (дни) |

||

|

начало |

окончание |

средние сроки |

|

|

Основная (n = 21) |

185 |

295 |

255 ± 31,4 |

|

Контрольная (n = 24) |

169 |

257 |

227 ± 28,5 |

(p < 0,001).

Таблица 6

Функциональные результаты лечения переломов ВВ и в сочетании с переломами КЛП

|

Показатели |

Группы наблюдений |

||||||||

|

основная (n = 21) |

контрольная (n = 24) |

||||||||

|

отл. |

хор. |

удовл. |

неудовл. |

отл. |

хор. |

удовл. |

неудовл. |

||

|

D’A-P, баллы |

18 |

17-16 |

15-12 |

< 12 |

18 |

17-16 |

15-12 |

< 12 |

|

|

Количество пациентов |

абс. |

1 |

6 |

14 |

3 |

4 |

17 |

||

|

% |

4,8 |

28,6 |

66,7 |

12,5 |

16,7 |

70,8 |

|||

|

HHS, баллы |

100-90 |

89-80 |

79-70 |

< 70 |

100-90 |

89-80 |

79-70 |

< 70 |

|

|

Количество пациентов |

абс. |

1 |

6 |

14 |

3 |

4 |

2 |

||

|

% |

4,8 |

28,6 |

66,7 |

12,5 |

16,7 |

70,8 |

|||

|

Начало дозированной осевой нагрузки (нед.) |

1-2 (ходьба при помощи костылей) |

1-2 (ходьба при помощи костылей) |

|||||||

|

Начало полной осевой нагрузки (нед.) |

15-16 (вначале ходьба при помощи костылей, затем с тростью) |

12-15 (вначале ходьба при помощи костылей, затем с тростью) |

|||||||

|

Последующее эндопротезирование ТБС |

14 (66,7 %) в период от 6 мес. до 7 лет |

11 (45,8 %) в период от 6 мес. до 7 лет |

|||||||

Рис. 7. Динамика выполнения ЭП ТБС в обеих клинических группах

В контрольной группе выполнение ЭП ТБС потребовалось в 11 (45,8 %) случаях. В течение первых 12 месяцев после ORIF операция ЭП ТБС потребовалась в основной группе в одном случае. Количество выполненных ЭП ТБС за отмеченный в таблице год наблюдения в каждой клинической группе было практически одинаковым. В обеих клинических группах за каждый год наблюдения выполнялось от 3-х до 5-ти ЭП ТБС.

Выход пациентов на инвалидность

В основной клинической группе после выполненной ORIF в течение 7 лет наблюдения в 11 (52,4 %) случаях отмечен выход пациентов на инвалидность, при этом большинство пациентов (8 – 72,7 %) получило 3-ю группу. В контрольной группе выход на инвалидность отмечен в 14 случаях (58,3 %), из них в 10 (74,1 %) случаях пациенты получили 3-ю группу.

ОБСУЖДЕНИЕ

В обеих клинических группах были применены 6 типов хирургических доступов. В контрольной группе наибольшее количество осложнений отмечено при использовании комбинации доступа Кохера-Ланген-бека и подвздошно-пахового – 8 (36,4 %). В меньшем количестве осложнения выявлены в случаях использования комбинации доступов Stoppa и Кохера-Ланген-бека – 5 (22,7 %) и в одинаковом количестве доступа Stoppa и комбинации доступов Stoppa и подвздошнопахового – 4 (18,2 %). В основной группе наибольшее количество осложнений – 6 (33,3 %) – отмечено при использовании подвздошно-пахового доступа и комбинации доступа Кохера-Лангенбека и подвздошно-пахового. В меньшем количестве осложнения выявлены при использовании комбинации доступов Stoppa и Ко-хера-Лангенбека – 3 (16,7 %) случая. Количество интраоперационных осложнений в контрольной группе коррелирует с данными о наиболее [7, 17, 31-33] и наименее часто встречаемых осложнениях [7, 32, 34-37] в количественном и качественном отношении, опубликованными в цитируемых источниках.

Необходимо отметить, что анализ собственных результатов применения хирургических доступов согласуется с данными опубликованных исследований, в которых отмечается, что больше всего времени уходит на выполнение комбинации подвздошно-пахо- вого доступа и Кохера-Лангенбека. Меньше времени требовалось на выполнение доступов Стоппа и Ко-хера-Лангенбека; в работах представлена прямая зависимость кровопотери от длительности вмешательства и подтверждение факта, что объем кровопотери и длительность операции зависел от применения конкретных доступов в изолированном варианте или их комбинации [14, 28, 38-40]. Полученные результаты применения хирургических доступов в обеих клинических группах доказали факт негативного влияния переломов КЛП на длительность и объем кровопотери, что подтверждает объективную необходимость отнесения переломов КЛП к факторам риска получения неблагоприятных исходов при выполнении ORIF в хирургическом лечении переломов ВВ и КЛП [17].

Количество осложнений в основной группе мы объясняем имеющейся сложностью переломов КЛП на фоне переломов ВВ и смещения ее колонн, степенью ее смещения КЛП, наличием двух и более фрагментов и мелких отломков КЛП. Не представляется возможным обойти вниманием сложность репозиции КЛП, с которой мы встречались в каждом конкретном случае. Мы объясняем сложность репозиции КЛП наличием ее дефектов, краевых дефектов колонн ВВ, которые создавали определенные объективные трудности и не позволяли выполнить качественную репозицию.

Такими же причинами мы объясняем наличие случаев некорректной адаптации пластины относительно анатомической поверхности фиксируемого сегмента ВВ, децентрации головки бедренной кости (БК). Наличие таких осложнений как повреждение ветвей наружной подвздошной вены (НПВ), частичное повреждение запирательного нерва связано с техническими трудностями выполнения доступов и выполнения ORIF.

Небольшое количество отличных/хороших наблюдений – 7 (12,7 %), большое количество удовлетворительных – 30 (54,5 %) и плохих – 18 (32,7 %) связано, в первую очередь, именно со сложностью переломов КЛП (помимо сложностей с репозицией колонн и отломков ВВ), степенью смещения отломков, наличием двух и более фрагментов и мелких отломков. Трудность выполнения репозиции мы объясняем сложностью выявления некоторых переломов КЛП, которые не визуализировались при лучевых методах исследования в предоперационном периоде, но создавали определенные объективные трудности в репозиции как КЛП, так и ВВ. Ярким подтверждением наших рассуждений о необходимости и значимости применения классификации переломов КЛП и интересным в клиническом плане является пример лечения пациента с переломом ВВ и КЛП, опубликованный S.P. Boelch et al. (2016), с неблагоприятным исходом в виде выраженного остеоартоза (severe osteoarthritis) через 15 мес. после ORIF, с показанием к выполнению эндопротезирования ТБС [17]. Многие авторы при лечении переломов ВВ в сочетании с переломами КЛП склоняются в пользу СПЭ ТБС [11, 13, 18-21].

Неблагоприятное влияние переломов КЛП на исходы хирургического лечения подтверждают диагностированные осложнения в основной группе, а также развитие посттравматического артроза ТБС. По данным анализа ряда исследований, поздние осложнения – ПТА ТБС и АНБК – являются закономерным следствием переломов ВВ, дополнительной травмати-зации тканей при выполнении ORIF. Частота ПТА ТБС колеблется от 3,0 до 53,2 % [32, 36, 41-43]. Частота развития АНГБК варьирует от 0,7 до 27,7 % с максимальными показателями (11,8-27,7 %) при сочетании двух доступов [7, 32, 43, 44].

Приведенная в результатах динамика потребности в ЭП ТБС, прежде всего в основной клинической группе наблюдения, мы объясняем не только сочетанием переломов ВВ и КЛП, но и техническими трудностями выполнения ORIF и неблагоприятным влиянием переломов КЛП на отдаленные результаты хирургического лечения с применением ORIF. Так, М. Hanschen et al. (2017) отмечают, что до 25 % пожилых людей с переломами ВВ после ORIF нуждались в отсроченном эндопротезировании тазобедренного сустава [45]. Полученные данные проведенного анализа коррелируют с данными цитируемых авторов [35, 46, 47].

По данным литературных источников, также отмечается высокий (от 30 до 66,7 %) процент выхода пациентов на инвалидность после переломов ВВ [35, 47, 48].

В работе T.A. Ferguson et al. (2010) авторы специально оценили частоту встречаемости рентгенологических характеристик переломов ВВ, доступных ана- лизу у 173 (73,6 %) из 235 пациентов 60 лет и старше в исследуемой группе, которые были определены как предсказывающие неблагоприятный исход после выполнения процедуры ORIF [6]. В этой группе авторы выявили 61 перелом КЛП – 35, 3 %, в сравнении с нашими данными – 41,8 %. При этом, большинство переломов КЛП сочетались с повреждением передней колоны 40/32, что составило 80,0 %. Реже встречалось сочетание с переломами передней колоны.

Результаты хирургического лечения переломов ВВ указывают, что переломы КЛП встречаются довольно часто, особенно у пожилых пациентов, и фиксация этих переломов является технически сложной задачей. G.Y. Laflamme et al. (2011) отмечают, что обычная пластина с винтовой фиксацией не обеспечивает достаточную стабильность с высоким риском плохих результатов, при этом авторы, чтобы избежать ПЭ ТБС, разрабатывают более совершенные пластины [3].

С учетом полученных нами результатов хирургического лечения переломов ВВ и переломов ВВ в сочетании с переломами КЛП мы решили провести систематизацию переломов КЛП с последующей их классификацией с целью объективизации их влияния на результаты оперативного лечения. Анализ рентгеновских и КТ-исследований с выявлением признаков различий переломов КЛП был проведен ведущими специалистами травматологами-ортопедами с более чем 20-летним опытом лечения переломов ВВ и рентгенологами, ведущими специалистами в области КТ-исследований переломов ВВ и 3D-реконструкций КТ-изображений. Мы выделяем 6 групп установленных признаков различия переломов КЛП. Систематизация переломов КЛП, как основа классификации, разрабатывается профессором д.м.н. А.И. Колесником и доцентом к.м.н. С.В. Донченко с участием врачей травматологов-ортопедов В.В. Сурикова, Д.А. Иванова, к.м.н. И.М. Солодило-ва, Е.П. Тарасова.

Систематизация переломов КЛП ВВ

-

1. По локализации:

-

1.1 односторонние;

-

1.2 двусторонние.

-

-

2. По характеру линии перелома:

-

2.1 поперечные;

-

2.2 косые;

-

2.3 косопоперечные;

-

2.4 вертикальные.

-

-

3. С переходом на другие отделы вертлужной впадины:

-

3.1 на переднюю колонну;

-

3.2 на заднюю колонну;

-

3.3 на переднюю и заднюю колонну;

-

3.4 на нагружаемую поверхность;

-

3.5 на тело и крыло подвздошной кости;

-

3.6 на лонную кость.

-

-

4. По количеству отломков:

-

4.1 монофрагментарный;

-

4.2 двухфрагментарный;

-

4.3 полифрагментарный;

-

4.4 переломы с мелким/и промежуточными, вне- и внутрисуставными фрагментами (их часто не видят

-

-

5. По степени смещения:

-

5.1 без значительного смещения;

-

5.2 со смещением;

-

5.3 со смещением и частичной протрузией головки бедренной кости (ГБК) в полость таза (центральный подвывих ГБК);

-

5.4 значительное смещение квадролатеральной поверхности в таз с полной протрузией ГБК (центральный вывих ГБК).

-

-

6. Сочетанные переломы:

-

6.1 повреждение хряща квадролатеральной поверхности;

-

6.2 вдавленный перелом нагружаемой части вертлужной впадины;

-

6.3 переломы (вдавленные) субхондральной кости верхнемедиального и седалищного отделов ВВ;

-

6.4 заднего края ВВ;

-

6.5 тела и крыла подвздошной кости;

-

6.6 крестца;

-

6.7 задней колоны;

-

6.8 лонных костей;

-

6.9 седалищной кости;

-

6.10 повреждение лонного сочленения;

-

6.11 повреждение КПС;

-

6.12 повреждение хряща ГБК;

-

6.13 краевой перелом (субхондральной зоны) ГБК;

-

6.14 вдавленный перелом ГБК (субхондральной зоны нижнезаднего квадранта).

-

на рентгенограммах и КТ-срезах перед операцией и в зоне перелома во время операции, а после операции они могут диагностироваться на рентгенограмме и КТ-срезах).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа интраоперационных осложнений в обеих клинических группах и учитывая личный опыт хирургического лечения пациентов с переломами ВВ, в том числе с переломами КЛП, полагаем, что разрабатываемая нами классификация переломов КЛП поможет обеспечить более детализированный подход к определению степени тяжести переломов ВВ, будет способствовать принятию наиболее оптимального решения о применении технологии оперативного лечения переломов ВВ, формированию четкого представления о возможных вариантах переломов КЛП, которые часто сочетаются с одновременным повреждением важных структур ВВ: перелом нагружаемой части, переднемедиального отдела, субхондральной кости в нагружаемой части и седалищного отдела, составляющих непосредственно опору ВВ. Диагностика данных повреждений в предоперационном периоде позволяет выполнить полноценное восстановление не только КЛП ВВ, но и всех опорных структур ВВ, выработать наиболее оптимальную хирургическую тактику лечения индивидуально для каждого пациента с обоснованными показаниями для ORIF или срочного первичного эндопротезирования ТБС.