Результаты хирургического лечения пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной сквозным макулярным разрывом

Автор: Файзрахманов P.P., Ваганова E.E., Сехина О.Л., Клев B.C., Босов Э.Д., Калинин М.Е.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 3 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить эффективность хирургического лечения пациентов с отслойкой сетчатки, осложненной макулярным разрывом пролиферативной витреоретинопатии В-С в зависимости от способа дренирования субретинальной жидкости.

Макулярный разрыв, отслойка сетчатки, субретинальная жидкость

Короткий адрес: https://sciup.org/149144821

IDR: 149144821 | УДК: 616-089.8 | DOI: 10.15275/ssmj1903221

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной сквозным макулярным разрывом

DOI:

Corresponding author — Elena E. Vaganova

Тел.: +7 (926) 6599820

и передне-задних тракций задней гиалоидной мембраны стекловидного тела и ВПМ формируется МР, через который под слой нейрорецепторов проникает жидкость и вызывает отслойку сетчатки [3].

Выбор способа хирургического лечения отслойки сетчатки с макулярным разрывом (ОСМР) остается дискуссионным. В литературе описываются такие методы, как макулярное пломбирование [4], склеральная имбрикация [5], трансплантация свободного нейросенсорного лоскута сетчатки [6], но наиболее широко используется витрэктомия pars plana, включающая санирование витреальной полости на периферии, дренирование субретинальной жидкости (СРЖ), удаление эпиретинальной мембраны и ВПМ, закрытие МР, блокирование периферических разрывов и тампонаду витреальной полости. Разными авторами обсуждаются способы дренирования СРЖ, сроки удаления эпиретинальной мембраны и ВПМ, способы закрытия МР и выбор тампонады при различном положении периферического разрыва и стадии пролиферативной витреоретинопатии. Несмотря на использование различных хирургических методов лечения, даже при достижении благоприятного анатомического исхода функциональный результат остается низким [7].

Цель — определить эффективность хирургического лечения пациентов с отслойкой сетчатки, осложненной макулярным разрывом пролиферативной витреоретинопатии В-С в зависимости от способа дренирования субретинальной жидкости.

Материал и методы. Исследовали данные 18 пациентов (18 глаз) с диагнозом ОСМР пролиферативной витреоретинопатии В-С. Длительность заболевания составляла в среднем 60±9 дней. В 4 случаях диагностирована артифакия, в 14 — начальное помутнение хрусталика. У 13 пациентов выявлена миопия. В 6 случаях площадь отслойки сетчатки составляла 2 квадранта, в 4 — была субтотальной, в 8 случаях — тотальной. В 5 случаях МР обнаружен интраоперационно, так как локализовался в складках сетчатки.

Проводили стандартное офтальмологическое обследование, включающее измерение максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ), внутриглазного давления, биомикро-, офтальмоскопию, В -сканирование, микропериметрию, оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки. МКОЗ до операции составляла 0,04±0,01. Размер МР составлял в среднем 331±38 мкм. Полное офтальмологическое обследование проводили до оперативного лечения и через 1 мес. после операции.

Все пациенты подразделены на две группы в зависимости от наличия разрыва на периферии сетчатки. Пациентам I группы (9 пациентов, 9 глаз) проводили оперативное лечение с дренированием СРЖ через центральный разрыв, поскольку на периферии разрывы сетчатки выявлены не были.

Пациентам II группы (9 пациентов, 9 глаз) проводили оперативное лечение с дренированием СРЖ через первичный периферический разрыв. Техника хирургического лечения включала трехпортовую 25G-витрэктомию, отслаивание задней гиалоидной мембраны, а также удаление прилежащих задних слоев стекловидного тела, максимальное освобождение дефекта фовеолы от тракций. Затем в витреальную полость вводили перфторорганическое соединение (ПФОС) до нижнего края периферического разрыва для расправления и прилегания центральных отделов сетчатки, проводили санацию стекловидного тела на периферии в области его наиболее плотного прикрепления к сетчатке и дренировали СРЖ через периферический разрыв. ПФОС частично аспирировали, оставляя его над областью МР, в среде ПФОС применяли краситель Membrane Blu, чтобы предотвратить его попадание под сетчатку. После контрастирования ВПМ проводили мембранопилинг с помощью эндовитреального пинцета и пластику макулярного разрыва перевернутым лоскутом под слоем ПФОС. Затем полностью аспирировали ПФОС и после последовательной замены сбалансированного солевого раствора на воздух производили лазеркоагуляцию вокруг периферического разрыва. В завершении оперативного лечения проводилась тампонада витреаль-ной полости газовоздушной смесью C2F6.

Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования одобрен Этическим комитетом участвующего клинического центра. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Statistica 10.0. Проверка распределения признака на соответствие нормальному закону распределени проводилась с помощью критериев Колмогорова — Смирнова. Рассчитывали среднее значение показателей и ошибку среднего арифметического ( М±m ). При этом рассчитывались «дельтовые» (после/до операции) значения. Для оценки значимости различий использовали параметрический критерий — двусторонний критерий Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05 или 0,01.

Результаты. При проведении оперативного лечения интраоперационно и в послеоперационный период осложнений выявлено не было. Тем не менее закрытие МР в группах исследования было неравнозначно. Так, в I группе МР сохранялся у 3 больных, во II — у 1. При анализе показателя МР у пациентов I группы выявлено его увеличение в сравнении с данными до оперативного лечения (табл. 1).

Таблица 1

Изменение диаметра макулярного разрыва у пациентов до и после операции, М±m , мкм

|

Группа |

Диаметр МР |

|

|

до операции |

после операции |

|

|

I |

363±41 |

422±166 |

|

II |

344±36 |

354 |

У пациентов I группы диаметр МР увеличился на 59±35 мкм, у пациентов II группы — на 10 мкм.

В двух группах прослеживалась положительная динамика МКОЗ через месяц после операции, но у пациентов II группы удалось достичь более высоких результатов (табл. 2).

Таблица 2

Изменение максимально корригированной остроты зрения у пациентов до и после операции, М±m

|

Группа |

МКОЗ |

|

|

до операции |

после операции |

|

|

I |

0,04±0,01 |

0,09±0,03 |

|

II |

0,11±0,03 |

|

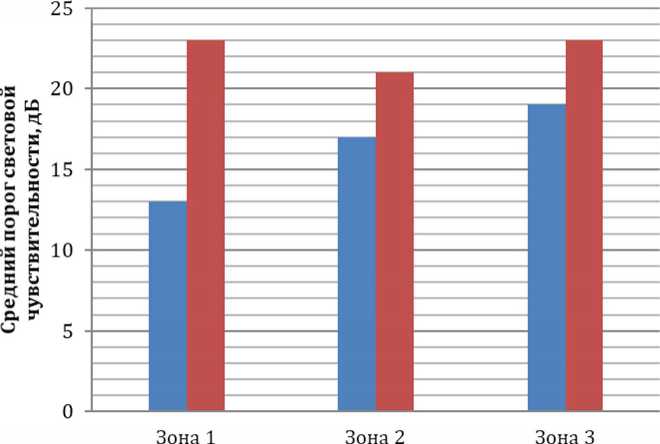

Показатели среднего порога световой чувствительности по данным микропериметрии в обеих группах через месяц после операции: зона 1–3 — участки паттерна в зависимости от удаления от фовеолы

■ I группа ■ II группа

Таблица 3

Показатели толщины сетчатки по данным оптической когерентной томографии в режиме Retina map Full Retinal Thick пациентов обеих групп через месяц после операции, М±m , мкм

|

Группа |

Fovea (1.00 mm) |

Parafovea (3.00 mm) |

S. hemisphere |

I. hemisphere |

Tempo |

Superior |

Nasal |

Inferior |

|

I |

318±42 |

327±42 |

333±43 |

328±40 |

314±38 |

329±44 |

350±44 |

330±42 |

|

II |

245±30 |

259±35 |

261±34 |

264±35 |

257±36 |

261±34 |

250±35 |

264±36 |

В I группе МКОЗ увеличилась до 0,09±0,03, во II — до 0,11±0,03. Это связано с меньшим повреждением центральной зоны во время операции во II группе и более успешным закрытием МР.

Для детальной характеристики функциональных параметров сетчатки у пациентов обеих групп была проведена микропериметрия центрального отдела сетчатки. Анализ проводился в трех зонах в зависимости от удаления от фовеолярной части ретинальной ткани (рисунок).

Во II группе во всех трех зонах показатели среднего порога световой чувствительности и стабильности фиксации через месяц после операции оказались выше.

Анализ морфологических параметров сетчатки проводился на основании данных ОКТ, наиболее перспективным в плане диагностического критерия является исследование такого показателя, как центральная толщина сетчатки (табл. 3).

Показатели толщины сетчатки по данным ОКТ в режиме Retina map Full Retinal Thick у пациентов I группы через месяц после операции составили 318±42 мкм, во II группе — 245±30 мкм, также толщина была выше во всех сегментах парафовеальной зоны.

Обсуждение. Несмотря на применение новейших хирургических методик, ОСМР приводит к тяжелой потере зрения и инвалидизации пациента. Главными задачами хирургического лечения являются не только достижение анатомического результата — прилегания сетчатки, сопоставления краев МР, восстановления архитектоники макулярной зоны сетчатки, но и восстановление функциональных параметров сетчатки, таких как светочувствительность и стабильность точки фиксации. С целью наиболее достоверного определения функционального результата пациентам проводилась микропериметрия, результаты которой наиболее полно позволяют судить о функциональном состоянии фовеолярной зоны [8]. В результате проведенного лечения через месяц после операции показатели микропериметрии во всех трех зонах, как и стабильность точки фиксации, оказались выше у пациентов II группы за счет применения более щадящего подхода при дренировании СРЖ, что подтверждается и более значительным повышением остроты зрения у пациентов II группы.

Для оценки успешности восстановления архитектоники фовеальной зоны применялась ОКТ и оценка толщины центральной зоны сетчатки в фовеальной и секторах парафовеальной зоны [9, 10]. При анализе данных ОКТ выявлено значительное повышение толщины сетчатки у пациентов I группы. Это произошло вследствие интерстициального отека, вызванного повреждением краев макулярного разрыва при дренировании, который сохранялся у пациентов I группы и через месяц после операции, что подтверждает травматичность такого метода лечения.

Недостатки дренирования через макулярный разрыв также подтверждает значительное расширение его диаметра, которое было выявлено по результатам ОКТ у тех пациентов I группы, у которых не удалось сопоставить края разрыва во время операции. Такое расширение разрыва у пациентов I группы связано с повреждением краев разрыва потоком СРЖ при активной аспирации с помощью витреотома.

При проведении анализа литературы в исследованиях, посвященных хирургическому лечению данной патологии, авторы также отдавали предпочтение дренированию СРЖ через периферический разрыв. Исследователи отмечали то, что в случае дренирования через МР можно столкнуться с расширением диаметра отверстия, повреждением и истончение его краев, невозможностью полной аспирации СРЖ, проникновением красителя под сетчатку [11, 12]. Эти факторы могут оказывать негативное влияние на закрытие МР и восстановление анатомического прилегания сетчатки, что значительно ухудшает функциональный прогноз.

Заключение. На основании анализа результатов исследования можно сделать вывод о более высокой эффективности хирургического лечения с применением периферического способа дренирования СРЖ с использованием ПФОС. При применении такой техники операции удается избежать травматизации краев МР и расширения его диаметра, а окрашивание в среде ПФОС позволяет предотвратить попадание красителя под сетчатку, снизив его цитотоксический эффект. Такая методика приводит к более высокому функциональному результату, который главным образом зависит от сохранности нейрорецепторов центральной зоны и успешного закрытия МР у пациентов с ОСМР, что подтверждается данными визоме-трии, ОКТ и микропериметрии.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Результаты хирургического лечения пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной сквозным макулярным разрывом

- Lim LS, Tsai A, Wong D, et al. Prognostic factor analysis of vitrectomy for retinal detachment associated with myopic mac-ular holes. Ophthalmology. 2014; (121): 305-10. DOI: 10.1016/j. ophtha.2013.08.033

- Mitry D, Zambarakji H. Recent trends in the man-agement of maculopathy secondary to pathological myopia. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012; (250): 3-13. DOI: 10.1007/S00417-011-1889-0

- Kinoshita T, Onoda Y, Maeno T. Long-term surgical outcomes of the inverted internal limiting membrane flap technique in highly myopic macular hole retinal detachment. Graеfes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2017; 255 (6): 1101-6. DOI: 10.1007/S00417-017-3614-0

- Ichibe M, Yoshizawa T, Murakami K, et al. Surgical management of retinal detachment associated with myopic macular hole: anatomic and functional status of the macula. Am J Ophthalmol. 2003; 136 (2): 277-84. DOI: 10.1016/s0002-9394 (03) 00186-7

- Takahashi H, Inoue M, Koto T, et al. Inverted internal limiting membrane flap technique for treatment of macular hole retinal detachment in highly myopic eyes. Retina. 2017; 38 (12): 2317-26. DOI: 10.1097/IAE.0000000000001898

- Chen S, Yang О Perfluorocarbon liquid-assisted neuro-sensory retinal free flap for complicated macular hole coexisting with retinal detachment. Ophthalmologica. 2019; 242 (4): 222-33. DOI: 10.1159/000502443

- Yuan J, Zhang LL, Lu YJ, et al. Vitrectomy with internal limiting membrane peeling versus inverted internal limiting mem-brane flap technique for macular hole-induced retinal detachment: A systematic review of literature and meta-analysis. ВМС Ophthalmol. 2017; (17): 219. DOI: 10.1186/s12886-017-0619-8

- Файзрахманов P.P., Ларина E.A., Павловский О.А. Использование микропериметрии для определения функциональных параметров сетчатки у пациентов с рецидивом макулярного разрыва. Клиническая офтальмология. 2020; 20 (2); 51-5. DOI: 10.32364/2311 -7729-2020-20-2-51 -55

- Шишкин M.M., Ларина E.A., Файзрахманов P.P. и др. Сравнительный анализ данных оптической когерентной томографии и микропериметрии для оценки состояния центральных отделов сетчатки при рецидиве макулярного разрыва. Клиническая практика. 2020; 11 (3): 23-8. DOI: 10.17816/clinpract25831

- Файзрахманов P.P., Суханова А. В. Длина наружных сегментов фоторецепторов как предиктор высоких зрительных функций при регматогенной отслойке сетчатки. Современные технологии в офтальмологии. 2021; 1 (36): 234-8. DOI: 10.25276/2312-4911-2021-1-234-238

- Kumar A, Tinwala S, Gogia V, Sinha S. Clinical presentation and surgical outcomes in primary myopic macular hole retinal detachment. Eur J Ophthalmol. 2012; 22 (3): 450-5. DOI: 10.5301/ejo. 5000012.

- Nakamura H, Hayakava K, Imaizumi A, et al. Persistence of retinal indocyanine green dye following vitreous surgery. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2005; (36): 37-45.