Результаты хирургического лечения пациентов с туберкулезным оститом и прогрессирующим спондилитом

Автор: Раткин Игорь Константинович, Долгов Сергей Валентинович, Матулевич Андрей Викторович, Круглов Иван Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. У пациентов в фазе туберкулезного спондилита с развитием абсцесса, компрессии спинного мозга хирургическое лечение является обязательным. У больных с туберкулезным оститом, не осложненным компрессией спинного мозга, предпочтительным является консервативное лечение. Цель. Выполнить сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов в преспондилолитической и постспондилолитической фазах туберкулеза позвоночника. Материалы и методы. Хирургическое пособие выполнено у 17 (28,8 %) больных с туберкулезным оститом и у 42 (71,2 %) пациентов - с прогрессирующим спондилитом. После санирующей резекции туберкулезного очага, декомпрессии спинного мозга, дренирования абсцесса был выполнен передний спондилодез имплантатами Mech или пористыми конструкциями из нитинола с последующим задним спондилодезом с применением самофиксирующихся скоб с эффектом памяти формы или транспедикулярной системы. Результаты. Восстановлена статодинамическая функция позвоночника, трудоспособность у 16 (94,8 %) больных с туберкулезным оститом и у 29 (69,1 %) пациентов с прогрессирующим спондилитом. Число осложнений у пациентов с прогрессирующим туберкулезным спондилитом достигает 30,9 %. Выводы. Выполнение комбинированного спондилодеза позволило у 17 пациентов восстановить статодинамическую функцию позвоночника через 6 месяцев после операции. Ранняя активизация пациентов с туберкулезным оститом и спондилитом после стабилизации переднего и заднего опорного комплекса позвоночника способствует регрессу неврологического дефицита. Хирургическое лечение в комплексе с химиотерапией, предпринятые на ранних стадиях туберкулеза позвоночника, предотвращают развитие гнойных и неврологических осложнений, существенно сокращается период реабилитации.

Позвоночник, туберкулез, фазы, хирургическое лечение, методы, спондилодез, импланты mesh, транспедикулярные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/142121958

IDR: 142121958 | УДК: 616.711-002.5-089.844 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-172-179

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения пациентов с туберкулезным оститом и прогрессирующим спондилитом

Излечение туберкулезного спондилита, спондилодисци-та с применением антибиотикотерапии не приостанавливает кифотическую деформацию на уровне пораженных позвонков, развитие неврологического дефицита, высока вероятность вторичного компрессионного перелома [1–5].

Общепризнанна необходимость хирургического лечения больных в спондилолитической фазе туберкулезного процесса, сопровождающейся деструкцией тел позвонков, абсцедированием, сдавлением спинного мозга, кифотической деформацией [6–8].

У больных в постспондилолитической фазе в связи с вторичными изменениями с вовлечением суставных фасеток позвонков, их дислокацией в результате ригидной деформации коррекция анатомо-топографических взаимоотношений ограничена, агрессивность хирургического вмешательства выше [1, 5, 7, 9, 10].

Целесообразность оперативного пособия у пациентов с ограниченными формами туберкулеза позвоночника (спондилит) в настоящее время является предметом дискуссии [1, 7].

Для замещения пострезекционных дефектов тел пораженных позвонков используются костные аутотрансплантаты, в том числе и чаще всего – из ребра оперируемого пациента [5, 8, 11]. Экономная резекция тел смежных позвонков с последующим замещением дефекта реберными трансплантатами недостаточно радикальна, а обширные резекции требуют для спондилодеза более массивных аутотрансплантатов. Внедренный в костный дефект тел позвонков трансплантат непосредственно после операции еще не может выполнить стабилизирующую функцию. Нормализация статодинамической функции позвоночника наступает после формирования костного блока, а поскольку репаративные процессы в пораженных туберкулезом по- звонках протекают значительно слабее, чем в здоровой кости, то для их завершения необходимы, как правило, не менее 10-14 месяцев [2, 8, 10].

По результатам исследований последних 10-15 лет доказано, что применение инертных и биосовмести-мых имплантатов из сплавов титана для спондилодеза у пациентов с туберкулезным процессом позвоночника не вызывает воспалительных реакций. Их применение целесообразно при замещении обширных пострезекционных дефектов позвонков [8, 12].

Цель : выполнить сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов в преспондило-литической и постспондилолитической фазах туберкулеза позвоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С применением метода рандомизации отобраны истории болезни 59 пациентов с туберкулезным оститом, прогрессирующим спондилитом, лечившихся в период с 2014 по 2016 год. У 17 (28,8 %) больных был первичный остит и у 42 (71,2 %) пациентов – прогрессирующий спондилит. Деструкция двух тел позвонков и смежного межпозвонкового диска выявлена у 21 (50,0 %) пациента и у 21 (50,0 %) больного с прогрессирующим спондилитом были поражены тела двух-трех позвонков и два-три межпозвонковых диска.

Первоначальный диагноз – компрессионный ослож- ненный перелом – был установлен у 6 (35,3 %) из 17 пациентам с оститом и 3 (7,9 %) из 42 больных со спондилитом. Эти пациенты были госпитализированы в отделение нейрохирургии для оказания экстренной помощи. Всем 9 пострадавшим была выполнена задняя декомпрессия спинного мозга, и после установления правильного диагноза (остит, спондилит) пациенты переведены в противотуберкулезный диспансер. Снижение высоты тела (тел) позвонка (позвонков), пораженного туберкулезным процессом, кифотическая деформация наблюдались практически у всех 59 больных (табл. 1).

Таблица 1

Локализация, фаза, осложнения туберкулезного поражения позвоночника у 59 пациентов

|

Фаза туберкулезного процесса |

Локализация |

Осложнения |

Всего |

||||||

|

патологический перелом (компрессия) |

неврологический дефицит |

абсцедирование |

кифотическая деформация |

||||||

|

степень |

абс. |

превертебральное |

паравертебральное |

степень |

абс. |

абс. |

|||

|

Туберкулезный остит 17 (28,8 %) |

C5 |

1 |

D E |

1 2 |

– |

– |

10º |

1 |

3 |

|

Th9 |

– |

– |

– |

– |

– |

10º |

2 |

2 |

|

|

Th12 |

3 |

D C E |

1 2 1 |

– |

– |

25º 20º – |

1 1 2 |

4 |

|

|

L 4 |

1 |

E D |

2 1 |

– |

– |

10º – |

1 2 |

3 |

|

|

L 5 |

1 |

D E |

1 3 |

– |

– |

7º – |

1 3 |

4 |

|

|

Th12–L1, L3–L4 |

– |

E |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

|

Прогрессирующий спондилит 42 (71,2 %) |

Th5–Th6 |

– |

D |

2 |

1 |

– |

25º 18º |

1 1 |

2 |

|

Th4–Th5 |

1 |

E D |

1 2 |

2 |

– |

30º 20º |

1 2 |

3 |

|

|

Th 12 –L 1 |

– |

D C |

3 2 |

2 |

– |

18º 25º |

2 3 |

5 |

|

|

L1–L2 |

1 |

D C E |

3 2 3 |

1 |

4 |

18º 20º 25º |

2 3 1 |

6 |

|

|

L3–L4 |

1 |

D E |

1 3 |

2 |

1 |

20º 10º |

2 3 |

5 |

|

|

Th9–Th12 |

– |

D C E |

2 1 3 |

– |

5 |

28º 30º 35º |

3 2 1 |

6 |

|

|

Th11–L1 |

– |

D C E |

3 2 3 |

– |

7 |

18º 27º 20º |

1 1 5 |

7 |

|

|

Th 10 –Th 12 |

– |

D C E |

4 1 3 |

– |

6 |

20º 25º 30º |

3 4 1 |

6 |

|

|

L3–L5 |

– |

D C |

2 1 |

2 |

15º 20º |

1 2 |

2 |

||

Превертебральные – 8 (38,1 %) и паравертебральные – 5 (23,8 %) – абсцессы наблюдались у больных с туберкулезным поражением 1–2 позвонков и смежного диска. У 8 (38,1 %) пациентов гнойные осложнения отсутствовали. Лишь в одном случае у пациента со спондилитом Th9–Th12 нагноение прилежащих мягких тканей отсутствовало. У 20 (95,2 %) пациентов с распространенным спондилитом наблюдались паравертебральные абсцессы (см. табл. 1).

Программа комплексного исследования больных, помимо стандартных биохимических, клинических анализов крови и мочи, включала рентгенографию легких, КТ или МРТ позвоночника. Для определения показателя инфицирования M. tuberculosis complex, выявления R-форм использовали метод ПЦР. Для выделения микобактерий туберкулеза предпринимали бактериологическое исследование ликвора, мокроты, мочи с применением культурального метода с последующим изучением препаратов, окрашенных по Цилю-Нильсе-ну. Состояние иммунитета оценивали по данным иммунограммы, тестирования В- и Т-лимфоцитов, ИФА тест-системы с антигенами ВИЧ. При осмотре пациентов в соответствии с рекомендациями ASIA (ASIA/ ISNCSCI (2015)) определяли уровень, полноту, степень повреждения спинного мозга [6, 12].

Сроки предоперационной подготовки больных, объем, методы медикаментозного и хирургического лечения коррелировали с результатами полученного обследования.

Хирургические вмешательства выполняли в кратчайшие сроки после госпитализации – через 1-3 суток. У 11 (64,7 %) из 17 пациентов с оститом после удаления казеозно-некротических масс пораженного позвонка (в 5 случаях прилежащего межпозвонкового диска) осуществляли передний спондилодез и через 12-14 суток – задний спондилодез. У 6 (35,3 %) больных (до госпитализации в противотуберкулезный диспансер была выполнена лами- нэктомия) первым этапом выполняли задний спондилодез и после заживления раны и снятия швов – переднюю декомпрессию и спондилодез. Для переднего спондилодеза использовали имплантаты Mech (Medtronic, США, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/333), пористые имплантаты из нитинола (ООО «МИЦ СПФ», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04558). Задний спондилодез выполнен с применением транспедикулярной системы (Medtronic, США, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/333), самофиксирующихся скоб с термомеханическим эффектом памяти формы (ООО «МИЦ СПФ», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04558) (табл. 2).

У 39 (92,9 %) больных с туберкулезным спондилитом первым этапом хирургического пособия выполняли абсцессотомию, некрэктомию, переднюю декомпрессию спинного мозга и передний спондилодез. У трех пациентов со спондилитом, осложнившимся компрессионным переломом со сдавлением спинного мозга после ламинэктомии, первым этапом выполняли задний спондилодез. У 9 (21,4 %) из 42 больных со спондилитом без абсцедирования интервал между этапами хирургического лечения (передний и задний спондилодез) составлял 2-2,5 недели. У 8 (19,1 %) пациентов с превертебраль-ным абсцессом – не менее 3–4 недель. У 25 (59,5 %) больных с паравертебральными абсцессами второй этап хирургического пособия выполняли при убедительных данных отсутствия интоксикации, воспаления. В среднем интервал между двумя хирургическими вмешательствами составлял 90-96 суток. Реконструктивно-восстановительные вмешательства выполнены с применением имплантатов системы Mech, заполненных лиофилизированной костью (рис. 1). У большинства больных были использованы имплантаты со сквозной пористостью из нитинола. Для заднего спондилодеза использовали транспедикулярную систему или самофиксирующиеся скобы с эффектом памяти формы (табл. 2).

Таблица 2

Методы хирургического пособия у больных с туберкулезным оститом и прогрессирующим спондилитом

|

Показания |

Локализация |

Mech + стягивающая скоба с эффектом памяти формы |

Пористый имплантат + стягивающая скоба с эффектом памяти формы |

Армированный пористый имплантат + стягивающая скоба с эффектом памяти формы |

Mech + транспедикулярная система |

Пористый имплантат + транспедикулярная система |

Пористый кейдж |

Mech |

Всего |

|

Остит, осложненный неврологическим дефицитом |

C5 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Th12 |

2 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

|

L 4 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

|

L 5 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

|

Остит без неврологического дефицита |

C 5 |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Th9 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

|

Th12 |

– |

1 |

|||||||

|

L4 |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

|

L5 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1 |

3 |

|

|

Th12–L1, L3–L4 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

|

Спондилит, абсцесс, деструкция 2-х тел и 1 межпозвонкового диска |

Th4–Th5 |

2 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

Th5–Th6 |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

|

Th12–L1 |

– |

– |

5 |

– |

– |

– |

– |

5 |

|

|

L1–L2 |

1 |

3 |

2 |

– |

– |

– |

– |

6 |

|

|

L4–L5 |

1 |

2 |

2 |

– |

– |

– |

– |

5 |

|

|

Спондилит, абсцесс, деструкция 2-х и более тел и 2 и более межпозвонковых дисков |

Th9–Th11 |

– |

1 |

3 |

2 |

– |

– |

– |

6 |

|

Th11–L1 |

– |

1 |

3 |

1 |

2 |

– |

– |

7 |

|

|

Th10–Th12 |

– |

– |

4 |

1 |

1 |

– |

– |

6 |

|

|

L3–L5 |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

2 |

|

|

Итого |

10 |

16 |

21 |

6 |

3 |

2 |

1 |

59 |

В ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде (максимальный срок наблюдения 2 года) эффективность лечения оценивали комплексно в баллах с учетом сроков реабилитации по показателям результатов осмотра и исследования. Динамику функционального состояния организма, иммунологического статуса оценивали в соответствии с результатами анализов крови, мочи, ликвора, включая результаты ПЦР, бактериологического исследования. Определяли динамику тяжести неврологических нарушений, восстановления статоди-намической функции позвоночника, качества жизни [6]. По результатам рентгенологического исследования, КТ, МРТ контролировали положение имплантатов, сроки и качество формирования костного блока, степень сохранения достигнутой интраоперационно коррекции кифотической деформации, наличие или отсутствие гнойных осложнений (абсцесса). Для выявления скрытой (явной) дыхательной недостаточности выполняли спирографию, функциональное исследование вентиляции легких, в том числе ее интенсивности. При отсутствии отклонений (либо незначительных изменений) от нормальных значений исследуемых параметров (0-5 баллов) результат лечения признавали хорошим, 17-27 баллов – неудовлетворительным, 6-16 баллов – удовлетворительным (табл. 3).

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета статистической программы Biostatistica 6.0 (S.A. Glantz, McGraw Hill, перевод на русский язык – «Практика», 1998). Для сравнения абсолютных значений качественных признаков в независимых выборках использовали непараметрический критерий χ2. При наличии малых частот (менее 10) для данного критерия использовали поправку Йейтса на непрерывность. При частотах меньше 5 использовали метод четырехпольных таблиц сопряженности Фишера. Критический уровень статистической значимости α при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05.

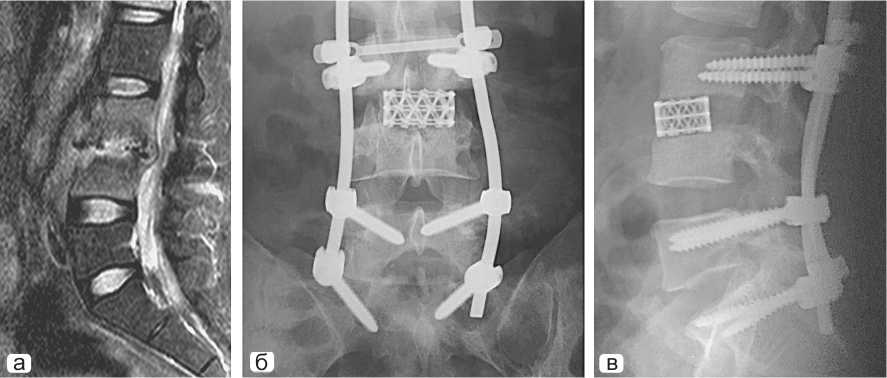

Рис. 1. Больной Х., 28 лет, с туберкулезным спондилитом L3-L4 позвонков: а – КТ поясничного отдела позвоночника до операции, деструкция тел L3 и L4 позвонков со снижением высоты тела L4 позвонка, сдавление спинного мозга казеозными массами, паравертебральный абсцесс; б, в – спондилограммы в прямой и боковой проекции через 2 недели после комбинированного спондилодеза

Таблица 3

Результаты комплексного лечения 49 больных через 12 месяцев после хирургического вмешательства

|

Характер туберкулезного процесса |

Оценка результатов лечения |

Всего |

||||||

|

0-5 баллов |

6-16 баллов |

17-27 баллов |

||||||

|

хорошие |

удовлетворительные |

неудовлетворительные |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

первичный остит |

16 |

94,1 |

1 |

5,9 |

– |

– |

17 |

100,0 |

|

прогрессирующий спондилит, деструкция 2-х тел и 1 межпозвонкового диска |

18 |

85,7 |

2 |

9,5 |

1 |

4,8 |

21 |

100,0 |

|

прогрессирующий спондилит, деструкция 2-х и более тел и 2 и более межпозвонковых дисков |

11 |

52,4 |

7 |

33,3 |

3 |

14,3 |

21 |

100,0 |

|

Итого |

45 |

76,3 |

10 |

16,9 |

4 |

6,8 |

59 |

100,0 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 17 (28,8 %) пациентов с туберкулезным спондилитом срок лечения в стационаре составил 25-28 суток. Пациентов выписывали на амбулаторное лечение после нормализации функционального состояния организма, регресса неврологического дефицита. Было рекомендовано ношение мягкого иммобилизирующего корсета (воротника).

При физических нагрузках до появления убедительных признаков формирования костного блока между имплантатом и костной тканью позвонков ин- тенсивные движения, осевые нагрузки ограничивали.

При рентгенологическом исследовании (КТ, МРТ) через 5–6 месяцев достигнутая интраоперационно коррекция кифотической деформации сохранялась. Очагов деструкции в телах позвонков не выявлено, положение имплантатов сохраняется, признаков травматического воздействия на спинной мозг и его дериваты нет. Наблюдается формирование костного блока в местах контакта имплантатов с костью. Трудоспособность пациентов, привычный образ жизни полностью восстановлены через 10-11 месяцев после операции у 16 (94,1 %) больных, и лишь у 1 (5,9 %) пациента с оститом Th12, осложненным неврологическим дефицитом (C степени [12]), сохранялось снижение силы мышц нижних конечностей (4 балла), пациент предъявлял жалобы на преходящую парестезию. Результат лечения признан удовлетворительным (см. табл. 3).

Результаты хирургического лечения у 21 (50,0 %) больного со спондилитом, сопровождавшимся деструкцией двух тел позвонков и смежного межпозвонкового диска, в 4,8 % случаев были неудовлетворительными (17–27 баллов).

У пациентки со спондилитом L1–L2 позвонков (осложненным сдавлением спинного мозга, параветре-бральным абсцессом), с сопутствующим фибрознокавернозным туберкулезом правого легкого, развился туберкулезный плеврит. Было предпринято активное дренирование, назначены антибиотики, чувствительные к микрофлоре. Процесс купирован, дренажи удалены через 15 суток после лечения, через 48 суток явления плеврита купированы, уменьшена инфильтрация в области каверны, полный регресс неврологических расстройств. Лечение пациентки продолжили амбулаторно.

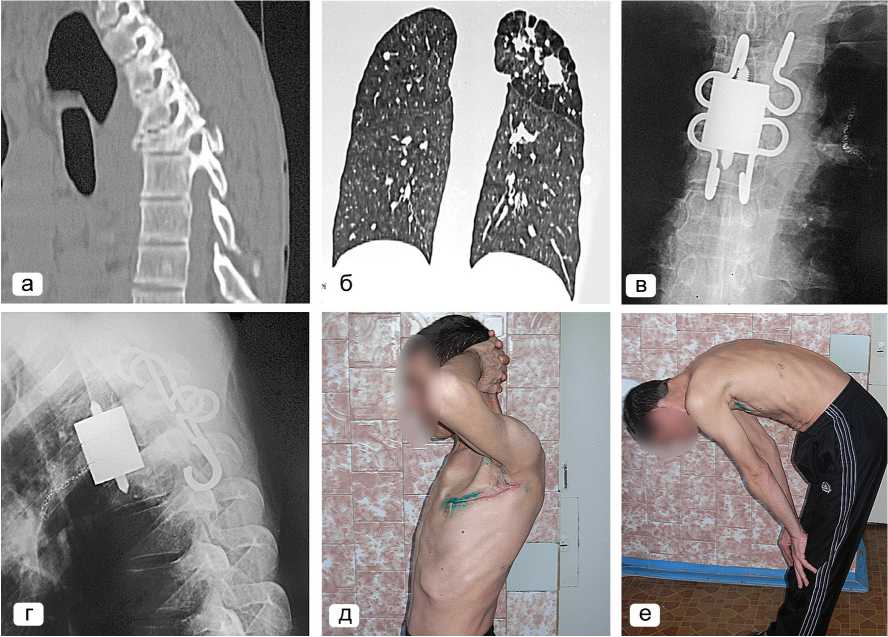

У больного со спондилитом Th4–Th5, туберкулезом легких (в процессе переднего спондилодеза удалены S1–S2 левого легкого) дыхательная недостаточность II степени сохранялась и через 13 месяцев после лечения, была установлена III группа инвалидности бессрочно (рис. 2).

У пациентки со спондилитом Th12–L1, компрессионным переломом тела Th12 со сдавлением спинного мозга и неврологическим дефицитом С степени через

-

3 месяца после хирургического пособия сохранялся неврологический дефицит D степени, при ходьбе больная пользуется тростью (результат удовлетворительный).

У 18 (85,7 %) из 21 больного с локальным спондилитом результаты лечения признаны хорошими (0–5 баллов) (см. табл. 3). Сроки госпитализации составили 3–3,5 месяца.

К моменту выписки на амбулаторное лечение признаки сдавления спинного мозга отсутствуют, положение имплантатов и достигнутая интраоперационно коррекция кифотической деформации стабильные. Функциональное состояние органов и систем соответствует физиологической норме. Иммобилизацию полужесткими корсетами продолжали в течение 8–9 месяцев.

При контрольном исследовании через 6–8 месяцев наблюдаются признаки формирования костного блока. Трудоспособность восстановлена через 11–12 месяцев после хирургического пособия (см. табл. 3).

При бактериологическом исследовании материала из дренажей после их удаления (5–7 суток) M. tuberculosis выделены лишь у двух пациентов с развившимися после операции абсцессами, плевритом. У 18 пациентов результаты бактериологического анализа, выделения фрагментов ДНК возбудителей туберкулеза (ПЦР) были отрицательными, однако химиотерапевтическое лечение было продолжено до 8-9 месяцев с повторным контрольным исследованием по обнаружению M. tuberculosis.

При сравнительном анализе результатов хирургического лечения пациентов с туберкулезным оститом и локальным спондилитом (χ2 = 0,095, p = 0,758) различия статистически незначимы.

Рис. 2. Пациент, 42 лет, с туберкулезом легких, туберкулезным спондилитом Th4-Th5 позвонков, компрессией тела Th5 позвонка: а – КТ позвоночника до операции; б – КТ легких до операции; в, г – передняя и боковая спондилограммы через 2 месяца после операции; д, е – функциональный результат через 12 суток после завершения хирургического лечения

Результаты хирургического лечения у 7 (33,3 %) из 21 больного с деструкцией 2-3 тел позвонков и смежных межпозвонковых дисков признаны удовлетворительными (см. табл. 3). У 5 больных с туберкулезным спондилитом с компрессией спинного мозга (тяжесть неврологических расстройств С степени) после спондилодеза в течение 5–6 месяцев сохранялся неврологический дефицит (степень тяжести D по AIS) [12]. Двигательная активность и сила мышц до 4 баллов были восстановлены через 8–12 месяцев после операции. У двух больных с неврологическим дефицитом D степени до операции сила мышц нижних конечностей 3 балла. Кроме того, у этих пациентов с клеточным иммунодефицитом, выявленным до операции, потребовалось пролонгирование лечения комплексными препаратами иммуноглобулинов.

В связи с гнойными осложнениями с образованием абсцесса и свища, выявленными через 2,5–3 недели после переднего спондилодеза, у 3 (14,3 %) больных выполнена радикальная санация с удалением имплантатов, передний спондилодез пористым армированным имплантатом (предварительно погруженным в раствор рифампицина 1,0 на 50,0 мл физиологического раствора), активное дренирование. В послеоперационном периоде проведена дезинтоксикационная терапия, антибиотикотерапия препаратами, чувствительными к микрофлоре. Хирургическое лечение было завершено выполнением заднего спондилодеза самофиксирую-щимися скобами через 3 месяца. Результаты лечения признаны неудовлетворительными (см. табл. 3).

В связи со значительной хирургической агрессией у пациентов со спондилитом грудного отдела позвоночника, осложненным абсцессом, вентиляция легких нормализована через 4–5 недель после завершения хирургического лечения. Умеренный фиброз легких у па- циентов с последствиями туберкулезного процесса не привел к значимым нарушениям вентиляции. Результат лечения признан удовлетворительным.

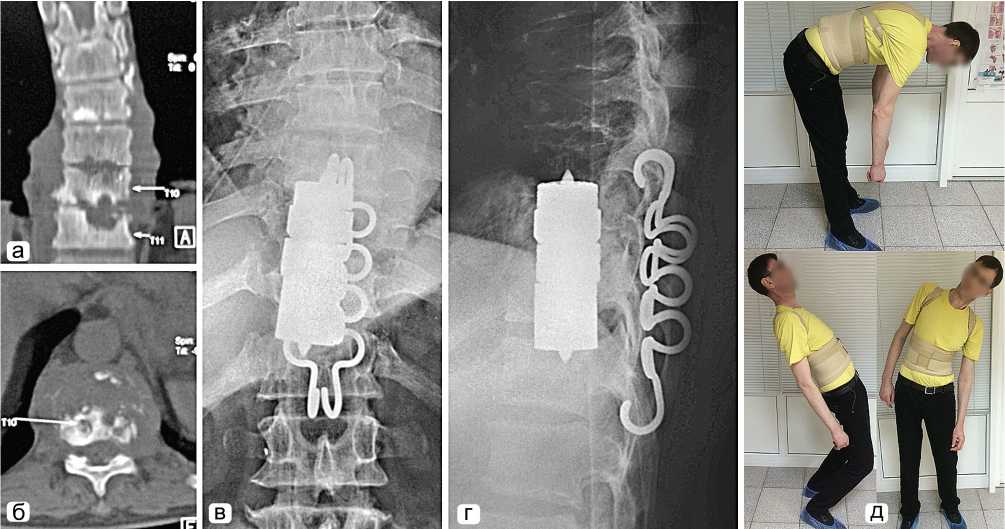

После абсцессотомии, передней декомпрессии спинного мозга и спондилодеза у 21 больного с деструкцией 2–3 позвонков и 2–3 смежных межпозвонковых дисков активные нагрузки, в том числе вертикальные, на позвоночник не допускали. Интраоперационная коррекция кифотической деформации была возможна в пределах 15º. После завершения хирургического лечения для фиксации грудного отдела позвоночника применяли экстензионные жесткие корсеты типа Беллера (Dorso Arexe). Внешнюю иммобилизацию поясничного отдела позвоночника осуществляли корсетом со съемными элементами жесткости типа Ott Bock или DLSS-4000Г, что позволило моделировать корсет в соответствии с условиями реабилитационного периода. Фиксацию жесткими корсетами продолжали 5–6 месяцев, затем в активное время суток фиксацию продолжали полужесткими корсетами до 12 месяцев (рис. 3).

У 11 (52,4 %) больных через 11-12 месяцев после хирургического пособия отмелось полное восстановление функции позвоночника. Пациенты признаны трудоспособными. Группа инвалидности сроком на один год установлена 10 пациентам. При переосвидетельствовании III группа инвалидности бессрочно определена 3 больным.

При сравнении результатов лечения больных со спондилитом с деструкцией тел 2 позвонков и больных со спондилитом с деструкцией тел 2–3 позвонков эффективность хирургического пособия выше у пациентов с туберкулезным процессом, ограниченным телами двух позвонков (χ2 = 4,011, p = 0,045 – различия статистически значимы).

Рис. 3. Больной Г., 32 лет, с прогрессирующим туберкулезным спондилитом Th9-Th12 позвонков: а, б – КТ до операции; в, г – прямая и боковая спондилограммы через 3 месяца после комбинированного спондилодеза; д – функциональный результат через 6 месяцев после хирургического лечения

ОБСУЖДЕНИЕ

Несвоевременное выявление туберкулезного спондилита или отказ от хирургического лечения (санация очага, реконструкция и стабилизация пораженного сегмента позвоночника) в ранней фазе туберкулезного процесса провоцирует развитие гнойных осложнений, компрессию тела (тел) позвонка, кифотическую дефор- мацию со сдавлением спинного мозга [10, 11].

Радикально-восстановительные операции с применением современных конструкций обеспечивают полноценную стабилизацию позвоночника. Хирургические пособия у больных, выполненные в I фазе туберкулезного процесса, обеспечивают восстановление трудоспособности в 95,6–97,1 % случаев [8, 9, 11]. Реконструктивные хирургические вмешательства, предпринятые во II фазе туберкулезного спондилита, в функциональном отношении гораздо менее эффективны, число осложнений достигает 23,8–34,5 % [8, 11].

Результаты нашего исследования подтверждают данные литературы. У пациентов с прогрессирующим туберкулезным спондилитом существенно удлиняются сроки реабилитации, число осложнений в наших наблюдениях достигает 30,9 %.

У 17 пациентов с туберкулезным оститом своевременное хирургическое вмешательство (до развития гнойных осложнений) позволило существенно сократить сроки реабилитации и в 94,1 % случаев получить хорошие функциональные результаты.

После комбинированного спондилодеза со стабилизацией переднего и заднего опорных комплексов позвоночника потери достигнутой интраоперационно коррекции кифотической деформации, а также очагов деструкции в прилежащих к имплантатам позвонках не выявлено. По данным литературы, выполнение переднего или заднего спондилодеза у больных с прогрессирующими спондилитом не обеспечивает достаточной стабилизации позвоночника, наблюдается потеря коррекции кифотической деформации от 10 до 15 % [2, 7, 8].

ВЫВОДЫ

-

1. Выполнение комбинированного спондилодеза позволило у 17 пациентов восстановить статодинами-ческую функцию позвоночника через 6 месяцев после операции.

-

2. Ранняя активизация пациентов с туберкулезным оститом и спондилитом после стабилизации переднего и заднего опорного комплекса позвоноч-

- ника способствует регрессу неврологического дефицита.

-

3. Хирургическое лечение в комплексе с химиотерапией, предпринятые на ранних стадиях туберкулеза позвоночника, предотвращает развитие гнойных и неврологических осложнений, существенно сокращается период реабилитации.

Список литературы Результаты хирургического лечения пациентов с туберкулезным оститом и прогрессирующим спондилитом

- Комбинированный декомпрессивно-стабилизирующий спондилодез после неэффективного спондилодеза аутотрансплантатом при туберкулезном спондилите/В.В. Григорьян, А.А. Данильченко, Т.В. Тагунова, И.И. Жук, А.Г. Цибанов//Хирургия позвоночника. 2005. № 1. С. 122-124.

- Anterior radical debridement and reconstruction using titanium mesh cage for the surgical treatment of thoracic and thoracolumbar spinal tuberculosis: minimum five-year follow-up/B. Wang, G. Lv, W. Liu, I. Cheng//Turk. Neurosurg. 2011. Vol. 21, No 4. P. 575-581 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.4639-11.1

- Хирургическое лечение костно-суставного туберкулеза/под ред. Ю.Н. Левашев, А.В. Мушкина. СПб., 2008. 226 с.

- Олейник В.В. Поражение позвоночника при генерализованных и полиорганных формах туберкулеза//Проблемы туберкулеза. 2001. № 4. С. 13-16.

- Внелегочный туберкулез: рук-во для врачей/. СПб.: Фолиант, 2000. 568 с.

- Классификация уровня и степени тяжести травмы спинного мозга American Spinal Injury Association (ASIA) //Травма спинного мозга: специализир. мед. сайт. URL: http://sci-rus.com/categorization/asia.htm (дата обращения: 10.01.2017).

- Хащин Д.Л. Анатомо-антропометрические обоснования транспедикулярной фиксации у пациентов с туберкулезным спондилитом//Хирургия позвоночника. 2010. № 3. С. 66-71.

- One-stage surgical management for tuberculosis of the upper cervical spine by posterior debridement, short-segment fusion, and posterior instrumentation in children/H.Q. Zhang, M.Z. Lin, H.B. Guo, L. Ge, J.H. Wu, J.Y. Liu//Eur. Spine J. 2013. Vol. 22, No 1. P. 72-78 DOI: 10.1007/s00586-012-2544-0

- Долгов С.В., Лавриков П.Н., Воронцов В.Н. Декомпрессирующе-стабилизирующий спондилодез при туберкулезном спондилите с применением пористых имплантатов и динамических скоб с термомеханической памятью//Сибир. мед. журн. 2014. Т. 126, № 3. С. 35-39.

- A clinical study of internal fixation, debridement and interbody thoracic fusion to treat thoracic tuberculosis via posterior approach only/H. Zhang, S. Huang, H. Guo, L. Ge, B. Sheng, Y. Wang, C. Guo, M. Tang//Int. Orthop. 2012. Vol. 36, No 2. P. 293-298 DOI: 10.1007/s00264-011-1449-6

- Surgical treatment of spinal tuberculosis: an orthopedic service experience/J. Soares do Brito, N. Batista, A. Tirado, P. Fernandes//Acta Med. Port. 2013. Vol. 26, No 4. P. 349-356.

- Виссарионов С.В., Баиндурашвили А.Г., Крюкова И.А. Международные стандарты неврологической классификации травмы спинного мозга (шкала ASIA/ISNCSCI, пересмотр 2015 года)//Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2016. Т. 4, Вып. 2. С. 67-72. REFERENCES