Результаты хирургического лечения резистентного диабетического макулярного отека

Автор: Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Мартынов А.О., Сараева С.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 3 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать влияние хирургического вмешательства при резистентном диабетическом макулярном отеке (ДМО) на морфологические и функциональные параметры сетчатки по данным оптической когерентной томографии и микропериметрии. Материал и методы. В исследование включены 75 пациентов с диагнозом резистентного ДМО: 1-я группа (25 пациентов, 25 глаз) – выполняли интравитреальное введение анти-VEGF-препаратов; 2-я группа (26 пациентов, 26 глаз) – проводили витрэктомию с мембранопилингом; 3-я группа (24 пациента, 24 глаза) – витрэктомию с мембранопилингом и субретинальным введением сбалансированного солевого раствора (BSS). Результаты. Через 1 нед в 3-й группе снизилась толщина сетчатки в фовеа в 1,3 раза (p=0,043 в сравнении с 1-й группой), в 1,2 раза (p=0,044 в сравнении со 2-й группой), через 1 мес – в 1,5 раза (p=0,041) и в 1,2 раза (p=0,044) соответственно, через 6 мес – в 1,2 раза (p=0,042) во 2-й и в 1,4 раза (p=0,042) в 3-й группах в сравнении с 1-й группой, через 12 мес – в 1,3 раза в 3-й группе (p=0,043 в сравнении с 1-й группой). При анализе максимально корригированной остроты зрения через 6 мес у пациентов 2-й и 3-й групп улучшились функциональные результаты в сравнении с 1-й группой в 1,8 раза (p=0,038) и 1,9 раза (p=0,039). Светочувствительность через 1 нед после операции была выше у пациентов 2-й в 1,4 раза (p=0,042) и 3-й групп в 1,5 раза (p=0,041), чем показатели в 1-й группе. Заключение. При лечении ДМО витреоретинальная хирургия играет важную роль в изменении показателей сетчатки, способствует уменьшению ее толщины в ранние сроки, повышению светочувствительности и увеличению максимально корригированной остроты зрения.

Диабетический макулярный отек, витрэктомия, субмакулярная хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/149149423

IDR: 149149423 | УДК: 617.736 | DOI: 10.15275/ssmj2103258

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения резистентного диабетического макулярного отека

EDN: FYCTPO

Введение. Диабетический макулярный отек (ДМО) занимает ключевое место среди осложнений диабетической ретинопатии и существенно влияет не только на снижение остроты зрения, а может приводить к слепоте [1]. По данным Международной диабетической федерации, в 2021 г. число людей, страдающих диабетом, достигло 537 млн, и ожидается, что к 2030 и 2045 гг. это число увеличится до 643 и 783 млн человек соответственно [2].Основным фактором повреждения сосудов считается окислительный стресс, вызванный увеличением уровня воспалительных цитокинов [3].

Хроническая гипергликемия вызывает окислительный стресс, способствуя образованию конечных продуктов гликирования AGEs (advanced glycation endproducts – конечные продукты гликирования), которые активируют молекулы ICAM-1 (inter-cellular adhesion molecule 1 – молекула клеточной адгезии 1, также CD54 – cluster of differentiation 54), что ухудшает состояние эндотелия за счет повышения уровня факторов транскрипции, таких как NF-κB (nuclear factor kappalight-chain-enhancer of activated B cells – ядерный фактор каппа-би-активируемых Т-клеток) [4]. Важную роль играет и образование активных форм кислорода. Увеличенное образование активных форм кислорода приводит к запуску перекисного окисления липидов и, как следствие, возникает дополнительное повреждение липидного слоя мембран клеток [5]. VEGF-A (vascular endothelial growth factor A – фактор роста эндотелия сосудов А) – это димерный гликопротеин, являющийся ключевым регулятором ангиогенеза. Его концентрация в стекловидном теле глаза у пациентов с диабетической ретинопатией резко возрастает, демонстрируя экспоненциальный рост [6]. Один из механизмов, посредством которого VEGF-A разрушает сетчатку, связан с влиянием на белок клаудин-1. Последний представляет собой структурный протеин, который формирует плотные связи, гарантирующие сохранность стенки кровеносных сосудов и влияющие на пропускную способность между клетками эндотелия сетчатки. VEGF-А уменьшает содержания клауди-на-1 путем фосфорилирования. Это приводит к снижению прочности связей, увеличивает проникновение через стенки сосудов и вызывает отек сетчатки [7].

Для лечения ДМО на протяжении длительного времени широко применялась лазерная коагуляция центральной зоны сетчатки [8]. Внедрение ингибиторов ангиогенеза в клиническую практику стало значительным достижением в терапии макулярных отеков различного происхождения. В настоящее время анти-VEGF-препараты признаны «золотым стандартом» лечения ДМО [9, 10]. Рекомендуется проводить витрэктомию (ВЭ) при ДМО, когда существует патология витреомакулярного интерфейса, для устранения тангенциальных и витреомакулярных тракций, способствующих развитию отека [11, 12]. ВЭ позволяет улучшить микроциркуляцию, повысить уровень кислорода в витреальной полости, а также удалить измененные структуры, что способствует торможению дальнейших нарушений [13].

Цель – проанализировать влияние хирургического вмешательства при резистентном ДМО на морфологические и функциональные параметры сетчатки

по данным оптической когерентной томографии и микропериметрии.

Материал и методы. В данное исследование включены 75 пациентов (75 глаз), из них женщин – 45, мужчин – 30, средний возраст составил 57,3±5,5 года.

Критериями включения были пациенты с резистентной формой ДМО (кистозный тип макулярного отека и смешанный тип), не поддающейся консервативной терапии (лазеркоагуляции сетчатки и анти-VEGF-терапии), с жалобами на снижение остроты зрения, без предшествующих витреоретинальных операций. Исключали пациентов с глаукомой различного генеза, катарактой, пролиферативной ретинопатией. Пациенты были разделены на 3 группы.

В 1-й группе, состоящей из 25 пациентов (всего 25 глаз), применялась комбинированная терапия: ин-травитреальное введение препаратов, препятствующих росту сосудов (афлиберцепт, бролуцизумаб), а также лазерная коагуляция сетчатки. Вторая группа включала 26 пациентов (26 глаз), которым была проведена трехпортовая ВЭ 25G pars plana по стандартной технологии с удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ). В 3-й группе, состоящей из 24 пациентов (также 24 глаза), осуществлялась трехпортовая ВЭ 25G pars plana + удаление ВПМ. Затем в 1 мм от височного края границы макулярного отека через иглу 38G выполняли введение в субретинальное пространство сбалансированный солевой раствор (BSS) в объеме 0,08–0,12 мл, индуцируя отслойку сетчатки по внешнему краю объемом, соответствующим границам макулярного отека.

Перед операцией, а также через 1 нед, 1, 6, 12 мес проводили офтальмологическое обследование, включающее измерение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), внутриглазного давления, биомикроскопию переднего отрезка глаза, оптическую когерентную томографию сетчатки, микропериметрию.

Средние значения МКОЗ до операции были 0,2±0,06, 0,24± 0,07 и 0,21± 0,07 для 1, 2 и 3-й групп соответственно. Средняя толщина сетчатки в фовеа до операции в 1-й группе составила 435,5±49, во 2-й и 3-й группах – 433,1±44 и 428±48 мкм соответственно. Согласно данным, полученным с помощью микропериметрии, перед проведением хирургического вмешательства световая чувствительность была 12,85±1,7, 12,2±1,9 и 12,6±1,2 дБ в 1, 2 и 3-й группах соответственно.

Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования одобрен этическим комитетом участвующего клинического центра. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи программы IBM SPSS Statistics 23. Результаты описательной статистики в большинстве таблиц представлены в виде в виде M±m , где M – среднее значение, m – стандартное отклонение. Проверка распределения признака на соответствие нормальному закону распределения проводилась с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. При этом рассчитывались «дельтовые» (до операции и после таковой) значения. Для оценки значимости различий использовали параметрический критерий – двусторонний критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при р <0,05.

Результаты. Хирургическое вмешательство выполнено всем участникам исследования без интраоперационных осложнений. В течение 1-й недели у 1 (3,8%) пациента 2-й группы диагностирован гемоф-тальм, который на фоне консервативной терапии подвергся резорбции. В срок 3 мес с момента операции у 3 (11,5%) пациентов 2-й группы и 1 (4,1%) пациента 3-й группы зафиксирован рецидив макулярного отека. Для уменьшения отека были выполнены интравитреальные инъекции анти-VEGF-препаратов с положительным результатом. С точки зрения статистики в дооперационный период все показатели были сопоставимы.

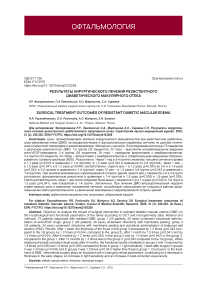

По итогам исследования, проведенного через 6 мес после хирургического вмешательства, показатели остроты зрения во 2-й группе составили 0,33±0,06, что в 1,8 раза выше, чем в 1-й группе ( p =0,038), в 3-й группе – 0,34±0,06, что в 1,9а раз выше, чем в 1-й группе ( p =0,037), а в 1-й группе – 0,18±0,07 (рис. 1).

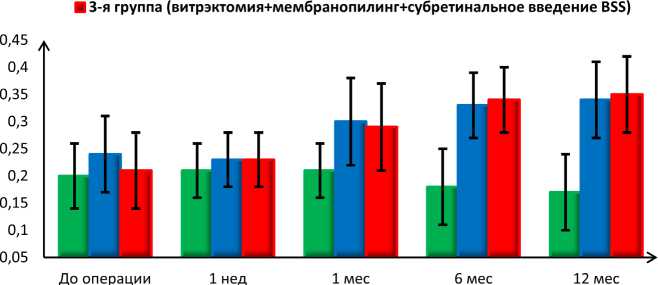

В послеоперационный период наблюдается статистически значимое снижение показателя толщины сетчатки у 3-й и 2-й групп. Так к 1-й неделе у пациентов 3-й группы толщина сетчатки в фовеа составила 325,1±23,8 мкм, что в 1,3 раза меньше, чем у пациентов 1-й группы (p=0,043), и в 1,2 раза меньше, чем у пациентов 2-й группы (p=0,044), к 1-му месяцу – 285,7±24,1 мкм – это в 1,5 раза меньше (p=0,041) и в 1,2 раза (p=0,044) по сравнению с пациентами 1-й и 2-й групп соответственно. В срок 1 мес толщина сетчатки в фовеа у пациентов 2-й группы составляла 356,4±27,6 мкм, что в 1,2 раза меньше, чем 1-й группы (p=0,044). Через 6 мес показатель толщины сетчатки в фовеа у пациентов 2-й группы был 354,3±38,3 мкм, что в 1,2 раза меньше, чем у пациентов 1-й группы (p=0,044), а у пациентов 3-й группы – 300,1±35,6 мкм, что в 1,4 раза меньше, чем аналогичные показатели у пациентов 1-й группы (p=0,042). Через 12 мес после оперативного вмешательства у пациентов 3-й группы толщина сетчатки в фовеа составила 340,4±31,9, что в 1,3 раза меньше, чем у соответствующего показателя у пациентов 1-й группы (p=0,043). В срок через 12 мес при обследовании пациентов во всех группах зафиксирована тенденция к росту объема ретинальной ткани в фовеа (рис. 2).

При анализе в режимах Inner/Outer Retinal Thick выявили, что уменьшение толщины сетчатки происходит преимущественно за счет изменения наружного слоя. До операции толщина наружного слоя у пациентов 3-й группы была 329,8±36,0 мкм, 1-й и 2-й групп – 323,2±37,2 и 319,61±31,6 мкм соответственно.

■ 1-я группа (интравитреальное введение лекарственного средства)

■ 2-я группа (витрэктомия + мембранопилинг)

Рис. 1. Динамика максимально корригированной остроты зрения у пациентов до и после операции, М ± m

■ 1 группа (интравитреальное введение лекарственного средства)

■ 2 группа (витрэктомия + мембранопилинг)

■ 3 группа (витрэктомия + мембранопилинг-!- субретинальное введение BSS)

До операции 1 нед 1 мес 6 мес 12 мес

Рис. 2. Динамика толщины сетчатки в фовеа у пациентов до операции и после нее, М ± m , мкм

Через 1 нед после операции объем наружного слоя у пациентов 3-й группы уменьшился в 1,5 раза, показатель составил 212,0±32,2 мкм ( р =0,041 в сравнении с данными пациентов 1-й группы). Через 1 мес показатели объема ретинальной ткани наружных слоев во 2-й и 3-й группах снизились в 1,2 и 1,8 раза, составили 245±25,1 мкм ( р =0,044 в сравнении с данными пациентов 1-й группы) и 171,5±30,7 мкм ( р =0,038 в сравнении с данными пациентов 1-й группы) соответственно, а через 6 мес в 1,3 раза – 243,7±41,2 мкм ( р =0,043 в сравнении с данными пациентов 1-й группы) для 2-й группы и в 1,7 раза – 185,6±42,4 мкм для 3-й ( р =0,040 в сравнении с данными пациентов 1-й группы). В срок через 12 мес при дальнейшем обследовании пациентов во всех группах зафиксирована тенденция к росту объема наружных слоев ретинальной ткани (таблица).

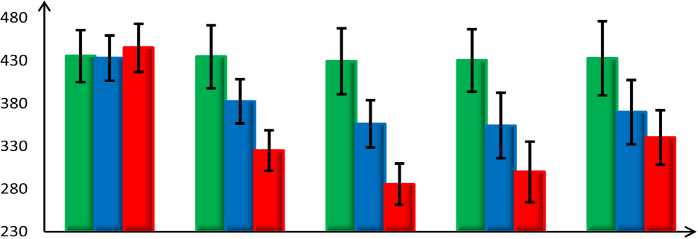

Данные микропериметрии показали, что средняя световая чувствительность до операции составляла в группах: 12,5±1,7 дБ в 1-й; 12,2±1,7 дБ во 2-й; 12,6±1,7 дБ в 3-й. Анализируя результаты после хирургического лечения через нед, выявлено статистически значимое увеличение светочувствительности у пациентов, 2-й и 3-й групп (17,5±1,8 дБ и 19,1±0,8 дБ), что в 1,4 раза и 1,5 раза больше, относительно исходных результатов, а также в сравнении с пациентами первой группы (12,75±1,8 дБ), ( p =0,042 и p=0,041 для 2-й и 3-й групп соответственно в сравнении с пациентами 1-й группы и относительно исходных результатов). В течение всего периода наблюдения фиксировалось постоянное повышение светочувствительности у пациентов 3-й группы (рис. 3).

Динамика изменения показателя толщины ретинальной ткани в режиме Inner/Outer Retinal Thick, М ± m , мкм

|

Срок наблюдения |

Группа |

Full retinal |

Inner Retinal |

Outer Retinal |

|

До операции |

1-я |

435,5±30,1 |

112,3±21,4 |

323,2±37,2 |

|

2-я |

433,11±26,1 |

113,5±20,4 |

319,61±31,6 |

|

|

3-я |

445,0±27,9 |

115,2±20,2 |

329,8±36,0 |

|

|

1 нед |

1-я |

434,6±36,7 |

111,8±20,1 |

322,8±36,1 |

|

2-я |

382,75±25,9 |

111,4±20,8 |

274,3±35,4 |

|

|

3-я |

325,1±23,7 |

113,1±20,1 |

212,0±32,2* |

|

|

1 мес |

1-я |

429,3±38,3 |

111,7±16,7 |

317,6±35,8 |

|

2-я |

356,4±27,6 |

110,6±18,5 |

245,8±25,1* |

|

|

3-я |

285,7±24,1 |

114,2±17,4 |

171,5±30,7* |

|

|

6 мес |

1-я |

430,2±36,3 |

110,2±16,6 |

320,0±34,5 |

|

2-я |

354,3±38,3 |

110,6±17,3 |

243,7±41,2* |

|

|

3-я |

300,1±35,6 |

114,5±17,7 |

185,6±42,4* |

|

|

12 мес |

1-я |

432,8±43,1 |

113,1±13,4 |

319,7±35,4 |

|

2-я |

370,1±37,7 |

112,8±16,8 |

257,3±45,4 |

|

|

3-я |

340,4±31,9 |

115,6±15,2 |

224,8±47,9 |

* p <0,05 – при сравнении с результатами 1-й группы.

■ 1 группа (интравитреальное введение лекарственного средства)

■ 2 группа (витрэктомия + мембранопилинг)

■ 3 группа (витрэктомия + мембранопилинг + субретинальное введение BSS)

Рис. 3. Динамика изменения светочувствительности у пациентов до и после операции, М ± m , дБ

Обсуждение. При ДМО наблюдается утолщение ВПМ сетчатки и рост ее плотности, что приводит к поддержанию ДМО [14]. По данным литературы, при сочетании ВЭ с пилингом ВПМ могут улучшаться анатомические и функциональные результаты, а риск повторного отека сетчатки в будущем снижаться [15, 16].

Субретинальное введение BSS уменьшает онкотическое давление, и в результате прямого воздействия на целевые клетки повышается насосная функция пигментного эпителия, что динамически оценивается у пациентов 3-й группы. Субретинальное введение лекарственных препаратов широко применяется при лечении неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации и субмакулярных кровоизлияниях на ее фоне [17], наследственных дистрофиях сетчатки [18]. В случае субмакулярных кровоизлияний «золотым стандартом» считаются инъекции тканевого активатора плазминогена [19]. R. Luan и соавт. проводили ВЭ с субретинальным введением BSS при тяжелом идиопатическом эпи-ретинальном фиброзе. Согласно их заключению, данная методика позволила достичь улучшения анатомического результата (уменьшение толщины сетчатки с 567,5 до 395,5 мкм в срок 1 нед) и повышение МКОЗ в 2 раза [20]. Стандартная терапия ДМО основана на интравитреальных инъекциях анти-VEGF-препаратов, а при резистентном ДМО возможно применение ВЭ с пилингом и субретинальным введением BSS.

Заключение. По результатам данного исследования после проведения стандартной трехпортовой ВЭ с пилингом ВПМ и субретинальным введением сбалансированного солевого раствора (BSS) отмечаются повышение остроты зрения, увеличение светочувствительности, уменьшение макулярного отека. Данные результаты подтверждают то, что при лечении ДМО витреоретинальная хирургия играет важную роль в изменении показателей сетчатки.

Вклад авторов. Авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.