Результаты и перспективы изучения адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири (XVIII - начало XX века)

Автор: Шелегина О.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 (26), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522519

IDR: 14522519

Текст статьи Результаты и перспективы изучения адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири (XVIII - начало XX века)

ня и полынь не растет” – гласит народная мудрость. Представление исторических и духовных корней, содействие сохранению и возрождению добрых традиций, умению с учетом опыта поколений успешно адаптироваться в современных условиях – социокультурные аспекты актуальности исследования адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири.

Историко-этнографические вопросы адаптации впервые были обозначены в сборнике “Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири” [1974]. Авторами, в частности, подчеркивалась необходимость проведения сравнительно-исторического анализа материальной культуры населения Европейской России и Сибири для реконструкции элементов, бытовавших в разных регионах страны, процесса адаптации русских переселенцев в новых условиях и в целом для определения путей развития народной культуры на территориях, относительно поздно заселявшихся русскими на разных этапах истории. В рамках этой концепции были подготовлены обобщающие труды по этнографии русского крестьянства азиатской части России. Так, при рассмотрении жилых и хозяйственных построек, одежды, пищи русского населения Сибири в XVII – середине XIX в. отмечались конкретные факты адаптации элементов материальной культуры к природно-климатическим условиям региона [Этнография..., 1981]. В очерках этнографии североуральского крестьянства XVII– XX вв. перспективным направлением исследований было названо определение роли этапности миграционных движений в адаптационных процессах [На путях из Земли Пермской..., 1989].

В работах В.А. Липинской, Н.А. Томилова, Ф.Ф. Болонева, Л.М. Русаковой, Е.Ф. Фурсовой, П.Е. Бардиной, А.Ю. Майничевой, М.Л. Бережновой, Л.А. Скрябиной, Б.Е. Андюсева, В.М. Кимеева, О.В. Голубковой, М.А. Жигуновой, Т.Н. Золотовой, Г.В. Любимовой (см.: [Жигунова, Шелегина, 2004, с. 63; Шелегина, 2003]), коллективной монографии “Русские старожилы и переселенцы Сибири в историко-этнографических исследованиях” [2002], вышедших в последующий период, культура русского населения рассматривалась с учетом наличия в ней традиций и новаций; отмечались явления ее адаптации к специфическим условиям Сибирского региона. Вместе с тем в этих исследованиях, несомненно имеющих важное значение для развития мировой и отечественной науки, комплексной оценки культуры русского населения Сибири как результата его адаптации на новой территории, характеристики адаптационных процессов не давалось.

Из публикаций, позволяющих выявить особенности адаптации русских на начальных этапах освоения края, следует отметить монографию А.А. Люцидар- ской, посвященную старожилам Сибири в XVII – начале XVIII в. [1992]. Автором представлены основные направления взаимодействия и приспособления представителей разных этносов. Важное значение имеет ее вывод о том, что к началу XVIII столетия сибирские горожане-старожилы являлись носителями сложившейся здесь субкультуры нового типа.

На основе исследования материальной культуры русских крестьян Западной Сибири в XVIII – первой половине XIX в., выполненного с применением математико-статистических методов [Шелегина, 1992], был предложен и апробирован один из возможных вариантов выделения и изучения историко-этнографических аспектов адаптации русских переселенцев в условиях освоения Зауралья [Шелегина, 1997]. В ходе дальнейшего исследования материальной, духовной и соционормативной культуры сибиряков в XVII–ХХ вв. [Шелегина, 2001а, б] использовались некоторые элементы классификационной системы адаптаций Л.В. Корель [1996, 1997]. На основе анализа археологических, исторических, этнографических и лингвистических источников адаптация русского населения в Сибирском крае была оценена как системная, т.е. суперадаптация. Состояние или процесс приспособительного реагирования охватывал все структурные элементы социальной системы и одновременно все сферы функционирования субъекта адаптации. Полученные результаты показали перспективность комплексного использования историко-этнографических и социологических методов исследования и необходимость углубленного изучения адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения сибиряков [Шелегина, 2005а]. Cледует учитывать, что человеческий организм представляет собой сложную биосоциальную систему, обладающую большими возможностями приспособления к окружающей среде. Применение научных результатов, полученных в адапталогии [Основные механизмы адаптации..., 1993; Гуляева, 1997], рассматривающей, в частности, физиологические процессы, закономерности, лежащие в основе адаптации к новым климатическим условиям, резервы человека [Королев, 1998; Кочеткова, Завьялова, 2000], позволит объективнее характеризовать выбор форм жизнедеятельности в экстремальных сибирских условиях, особенности адаптивных поведенческих реакций индивидов и групп.

Впервые и весьма успешно анализ социокультурной адаптации старообрядцев, “семейских” Забайкалья, осуществила Е.В. Петрова. Характеристика форм, этапов, основных тенденций развития этого явления, а также факторов, оказывающих влияние на уровень групповой “адаптабельности”, имеет важное значение для сравнительно-исторического изучения адаптационных процессов в Сибири [Пет- рова, 1999]. Интерес представляет и исследование А.И. Пальцева, где дается глубокое понимание менталитета как феномена, позволяющего сибирякам сохранять устойчивость и своеобразие социальных систем в процессе их развития, эффективно адаптироваться к изменениям социальной среды [2001]. И.В. Сверкуновой была осуществлена историко-социологическая реконструкция некоторых элементов сибирского быта, типов сибиряков, взаимоотношений старожилов и новоселов, их адаптации [2002].

В последнее время начали появляться работы, посвященные отдельным аспектам рассматриваемой темы. Б.Е. Андюсев, реконструируя традиционное сознание русских крестьян – старожилов Приени-сейского края (Енисейской губернии) 60-х гг. XVIII – 90-х гг. XIX в., впервые провел анализ результатов их психологической адаптации к факторам окружающей среды. Он выделил следующие группы факторов: сибирские – ландшафтные, природно-географические, климатические, автохтонные полиэтнические и этнокультурные; внешние ( в т.ч. и российские) – исторические, политические, экономические, социальные, демографические, религиозные и этнокультурные; внутриобщинные – экономические, демографические, социокультурные, ментальные, нормативноповеденческие (социализирующие по отношению к крестьянской молодежи и переселенцам) [Андюсев, 2004, с. 65]. Автор пришел к выводу, что “в ходе комплексной адаптации во взаимодействии с факторами среды традиционное сознание обрело характер адаптированного. Будучи по сути своей таксонимичным, оно включало мотивированные, ценностно-упорядоченные установки специфического поведения, влиявшие на образ жизни и культуру субъектов сибирской деревни” [Там же, с. 249].

Изучение зодчества русских на территории Сибири на протяжении трех веков в аспекте этнокультурной адаптации было предпринято А.Ю. Майничевой [2005]. На основе определения “адаптационного потенциала культуры” и “адаптивности этноса” ею выделены характерные черты зодчества русских в Сибири, в частности, большие “донорские способности” и значительная степень устойчивости, обусловленная использованием стабильных этнокультурных инвариантов и следованием системе ценностных установок, присущих “движущимся этносам” [Там же, с. 42].

При определении критериев адаптированности русских в Сибири необходимо иметь в виду новейшие достижения в области изучения социально-экономических и этносоциальных процессов, механизмов и факторов формирования этнического самосознания и идентичности, ментальности сибиряков [Проблемы трансмиссии..., 2005, Народы Евразии..., 2005;

Проблемы социально-экономического и культурного развития..., 2005; От Средневековья к Новому времени..., 2005].

В исследованиях по проблемам адаптации наиболее плодотворным может быть междисциплинарный уровень, предполагающий разработку общего понятийного аппарата, создание банка данных, координацию усилий ученых. В этой связи следует отметить первый в отечественной и мировой науке интеграционный проект СО РАН “Адаптации населения Сибири: этапы, механизмы, результаты”. Его целью являлось комплексное исследование адаптационных процессов методами гуманитарных наук с момента появления человека на территории Сибири до настоящего времени [Красильников, Шелегина, 2004]. Полученные результаты изучения культурологических, этнокультурных, лингвистических, этноконфессиональных адаптаций сибиряков дали возможность постановки проблемы исследования адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVIII – начале XX в. в широком культурно-историческом контексте [Шелегина, 2005б].

Таким образом, труды известных отечественных историков и этнографов, а также достижения в области адапталогии, социологии адаптаций являются солидным фундаментом для дальнейшей разработки и апробации комплексного адаптационного подхода к изучению процессов, происходивших и происходящих в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири. Их структурирование является, с нашей точки зрения, одной из актуальных исследовательских задач. В данной работе предлагается возможный вариант ее решения.

Процесс (от лат. processus – продвижение) определяется как последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь, а также как совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата [Советский энциклопедический словарь, 1980, с. 1087]. Адаптационные процессы в культуре жизнеобеспечения можно рассматривать как взаимодействие субъектов адаптации с внешней средой, направленное на создание адекватных новым условиям форм материальной культуры, их последующее прогрессивное развитие, формирование ментальных установок, способствующих стремлению к комфортному образу жизни.

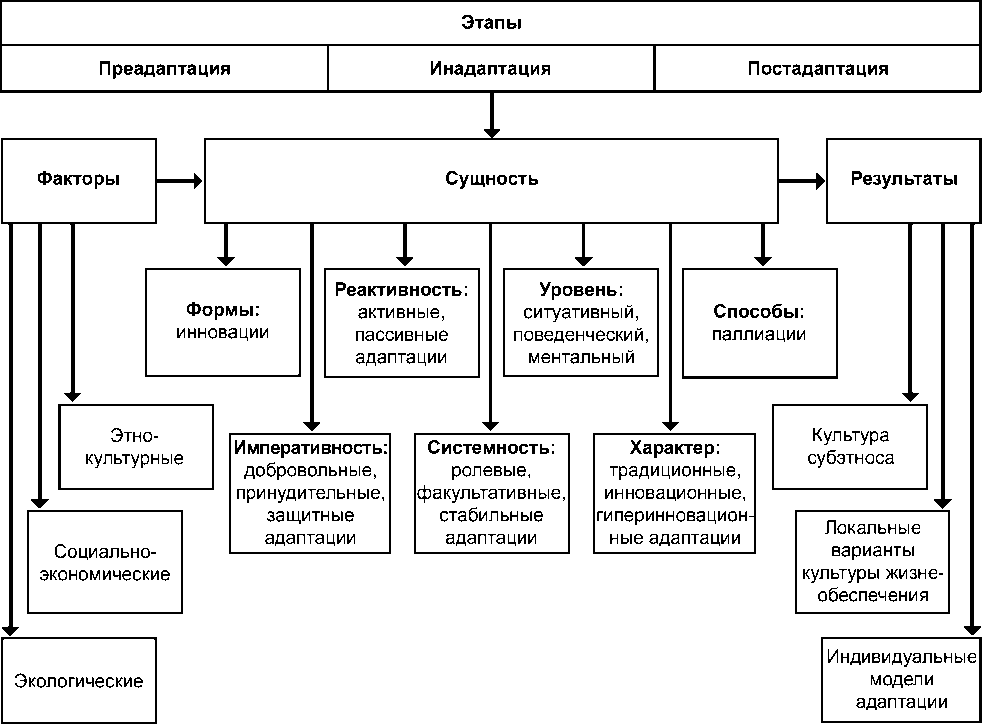

Сущность адаптации характеризуется свойствами взаимодействующих начал, временем (длительностью) и силой взаимодействия. Среда влияет на человека в двух направлениях: биологическом и социальном. По мнению А.С. Маркаряна, адаптация к непредвиденным культурной традицией условиям происходит благодаря актуализации механизма творческих инноваций, сходных с рекомбинацией генов в ходе биоэволюции [1981, с. 82]. Выделяются процессы, обеспечивающие “сохранение” (выживание, достижение жизненного успеха) отдельного конкретного адаптанта и всей социальной общности, в которую он входит [Корель, 1997]. Объективно существуют причины, движущие силы адаптационного процесса, определяющие его характер или отдельные черты, – адаптивные факторы. На основании вышеизложенного в историко-этнографических исследованиях целесообразны выделение и анализ адаптивных факторов, хронологической, сущностно-содержательной и результирующих составляющих адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения (см. схему).

К числу факторов, определяющих направления адаптации русского населения в Сибири, могут быть отнесены: экологические, социально-экономические и этнокультурные.

Экологические факторы являются решающими при физиологической адаптации человека. В Европейской России в период переселения русских за Урал разница температур между летом и зимой составляла в среднем от 23 до 35 оС, на территории

Приенисейского края – от 35 до 65, иногда достигая 85–95 оС (летом – до +38, зимой – до –55…–60 оС). В южных и средних районах Забайкалья минимальная температура колебалась от –45 до –55, а в северных – от –55 до –60 оС [Андюсев, 2004, с. 66; Болонев, 2003, с. 6]. При адаптации русских переселенцев в Сибири необходимо было адекватное использование физиологических и психологических резервов организма. Первые представляют собой возможности органов и систем изменять свою функциональную активность и взаимодействие между собой с целью достижения оптимального для конкретных условий внешней среды функционирования организма. Психологические резервы – это возможности психики, связанные с памятью, вниманием, мышлением, мотивацией деятельности человека и определяющие тактику его поведения, особенности психологической и социальной адаптации [Кочеткова, Завьялова, 2000, с. 4]. Приспособление к сибирским климатическим условиям первопоселенцев привело к выработке специфических реакций, становлению культуры закаливания, повышению ус-

Структура адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири (XVIII – начало XX в.)

тойчивости иммунитета и в конечном итоге к формированию людей, обладающих оптимальным для данного климата, т.н. сибирским здоровьем и стрессоустойчивой психикой.

К экологическим адаптивным факторам можно отнести и географический. Для сельского жителя европейской части России расстояние в 100–200 верст было достаточно значимым. Азиатская территория страны от Урала до Тихого океана простирается на 8 тыс. км и на 4 тыс. км – с севера на юг. Поэтому в Сибири говорили: “Сто верст не расстояние”, “Сто верст не крюк, а все наша волость”. Адаптация к пространству требовала изменения мироощущения переселенцев [Шелегина, 2001б, с. 15–16]. Подчеркнем, что взаимодействие с новой экологической средой приводило к выбору наиболее приемлемого типа хозяйственной деятельности. Зональные различия в преобладании типов вертикальной и горизонтальной планировок жилищно-хозяйственного комплекса как результат адаптации к природно-климатическим и социальноэкономическим условиям проявились в период завершения первоначального освоения территории края.

Сибирь, как и любая находящаяся в процессе первичного освоения территория, вобрала в себя пеструю в этнокультурном отношении массу мигрантов-индивидов, одиночек, вырванных из традиционной для них социокультурной среды. Чтобы создать систему жизнеобеспечения – производство и социальную организацию – им предстояло адаптироваться не только к природе, но и к особенностям культурного наследия друг друга [Очерки…, 2002, с. 36]. Полиэтническая среда способствовала выработке определенной терпимости, уважения к иной культуре, толерантности. Немаловажное значение в межэтнических контактах имели взаимоотношения носителей различных этнокультурных традиций в деловой, производственной, бытовой сферах. Продуктивный обмен культурными ценностями между параллельно и взаимосвязанно формировавшимися общностями Сибири играл важную роль в адаптационных процессах [Люцидарская, 1992, с. 54, 58, 61, 176]. Так, например, иное этническое окружение старообрядцев Забайкалья (“семейских”) способствовало их жизне-утверждению. В основном миролюбиво настроенное к русским местное население, буряты и эвенки, через различные контакты обогащали опыт хозяйственной и природно-экологической адаптации переселенцев. Приспособление к новой культурно-языковой среде и конфессиональному окружению (буддизм, шаманизм, официальное православие) происходило путем изменения некоторых элементов материальной и духовной культуры поселенцев и выработки механизмов контрсуггестии как одного из способов выражения сопротивления инокультурному влиянию [Петрова, 1999, с. 21].

Очевидна необходимость выделения хронологической составляющей адаптационных процессов – этапов, стадий, ступеней – для общностей и конкретных адаптантов.

На этапе преадаптации при внезапных изменениях среды используются традиционные формы материальной культуры и социальной организации; инадаптация – процесс взаимодействия со средой и приспособления к новым условиям жизни на основе соответствующих средств, способов, форм, моделей адаптивного поведения; постадаптация представляет собой частное совершенствование результатов адаптации, достигнутых на предшествующих этапах (см. схему ).

В рамках преадаптации можно выделить несколько стадий. На первой (начальной) формируется потребность в адаптации; запускается механизм адаптации – совокупность средств, с помощью которых приводится в действие и самореализуется адаптивный потенциал субъекта; осуществляется оценка адаптантом масштабов и характера изменений среды; выбирается “программа реагирования”. Вторая стадия связана с мобилизацией адаптивных резервов (ресурсов), активным сознательным поиском, выбором и освоением на ментальном уровне новых моделей поведения. Третья характеризуется “ответом” на изменения среды: происходит реализация конкретных моделей адаптивного поведения; осуществляется сравнение достижений с результатами, полученными другими адаптантами, а также референтной социальной группой; стереотипизиру-ются и транслируются успешные модели адаптивного поведения, экономящие интеллектуальные, психические, материальные и другие ресурсы и сокращающие время реагирования на изменяющуюся реальность [Корель, 1997, с. 124]. Так, на стадии мобилизации адаптивных ресурсов и ответа на “вызов среды” в организации системы питания и создании зимнего костюма, адекватного условиям сибирского климата, русские переселенцы использовали активную стратегию адаптационного поведения, ее инновационную форму. Эта стратегия заключалась в использовании местной флоры и фауны, изучении и применении опыта коренного населения. Можно выделить еще одну стадию – адаптированности, способности продолжать жизнедеятельность в новых условиях. Активная деятельность адаптантов затухает, наступает некий относительный предел практического использования адаптивного ресурса для достижения конкретных целей, и он принимает потенциальную форму.

Применительно к субъекту могут быть выделены, по определению Л.В. Корель, “отрезки дистанции”, “пункты пути следования” субъекта адаптации, характеризующие ступень (или степень) достижения индивидом гармоничного состояния в отношениях со средой [Там же, с. 108].

В ситуации освоения новой территории на протяжении достаточно длительного времени этапы и стадии адаптации у разных групп населения несинхронны. У индивидов, находящихся на одной стадии, может различаться скорость прохождения отдельных отрезков дистанции адаптации. Миграционные потоки из центральных регионов России в Сибирь, начавшиеся с XVI в. и особенно мощные в годы столыпинской реформы, делали культурную адаптацию значимой в течение трех столетий для самих мигрантов и для жителей тех территорий, куда направлялись эти потоки. “На смену новоселам, ставшим старожилами, являлись из-за Урала новые партии колонистов. Тип новосела, таким образом, оказывался временным, переходным...” [Миненко, 2000, с. 111]. На протяжении XVIII – начала XX в. различные группы русских в Сибири находились на разных этапах адаптации: переселенцы – на этапе преадаптации, а затем инадаптации, старожилы – инадаптации и постадаптации.

В сущностно-содержательной составляющей адаптационных процессов можно, с нашей точки зрения, выделить такие параметры, как императивность, системность, реактивность, уровень, формы и характер приспособления.

Следует учитывать, что адаптация всегда стресс, при этом имеет значение – добровольная она или принудительная. От установки, с которой человек осваивается в новых условиях, зависят темпы, скорость, формы, адекватность, успешность и другие характеристики адаптационных процессов. При освоении Сибири решающее значение имела добровольная колонизация, соответственно, и адаптация. В большинстве своем в Сибирь шли люди рисковые, смелые, предприимчивые, стремящиеся к намеченной цели. Они были внутренне готовы к преодолению холода и голода, трудностям обустройства при минимальной помощи государства. К их числу относились казаки, служилые люди, промысловики и землепашцы. Многие новоселы приезжали в селения, где проживали их родственники или односельчане, миряне одной общины, знакомые. У названных групп адап-тантов возникала положительная установка на новую ситуацию (адаптация сознания), затем новая адекватная форма поведения во всех сферах жизни.

Принудительные адаптации для некоторых групп переселенцев могли проявляться как псевдоактуаль-ные и защитные. В первом случае субъект, испытывая внутреннее сопротивление давлению среды, “несогласие” с ней, тем не менее уступал новым требованиям, корректируя стандарты поведения, жизненные ориентиры и ценности. Так, российские новоселы под воздействием сибирской администра- ции и общины вынуждены были использовать определенные сельскохозяйственные и строительные приемы, соблюдать санитарное состояние в жилище и на усадьбах, следовать определенным нормам поведения. При этом имеет значение уровень культурного развития адаптанта: чем он ниже, тем легче отказаться от накопленных навыков и приспособиться к новым ценностям и стереотипам. Такого рода принудительные адаптации со временем переходили в добровольные.

Защитные адаптации, направленные прежде всего на самосохранение, были связаны с обязательным изменением способов взаимодействия со средой при неизменности старых традиционных целей и ценностей. Такого типа адаптации, с нашей точки зрения, имели ме сто при консервации переселенцами локальных традиций, обрядов, использовании как этномаркирующих, дифференцирующих их среди сибирского населения специфических элементов костюма, головных уборов. На начальных этапах освоения края, в экстремальных ситуациях, в первые годы жизни новоселов в Сибири могли быть и т.н. депривационные (снижающие уровень жизни) адаптации. В основе их лежала стратегия самоограничения в питании, каче стве жилья.

В рамках суперадаптационного процесса происходили локальные адаптации, затрагивающие элементы социальной системы и взаимосвязанной с ней культуры жизнеобеспечения. Среди них можно выделить ролевые. Так, например, при создании семей повышался статус молодежи, что увеличивало ее адаптивный потенциал, вносило коррективы в существующий жилищно-хозяйственный комплекс. Факультативные адаптации способствовали приобретению подрастающим поколением в процессе трудового воспитания, участия в календарных праздниках, обрядах, свадебном ритуале выработанных другими субъектами реакций и норм адаптивного поведения, в т.ч. в сфере жизнеобеспечения. Стабильные адаптации, связанные с переменой места жительства в пределах одной территориальной общности, были характерны для внутрисибирских миграций.

В основе понятия реактивности адаптации лежат скорость реагирования на изменения среды, последовательность и настойчивость в достижении адекватности новым условиям. Наиболее удачные модели адаптивного поведения закреплялись и транслировались в обществе. Механизмами их сохранения являлись социальная память, социализация, обучение и подражание, с помощью которых на смену старым стереотипам взаимодействия со средой приходили новые. При этом возникало равновесие адаптирующей среды и адаптанта [Корель, 1997, с. 73].

В ситуации, связанной с миграцией русского населения в Сибирь, изменения, несомненно, носили крупномасштабный характер и требовали от субъектов адаптации более активного и быстрого поведенческого реагирования на “вызов среды”. Оказывались востребованными и культивировались такие личные качества первопроходцев, как особая настойчивость, упорство, твердость, предприимчивость, смекалка, находчивость, вера в свои силы. Успешному освоению Зауралья способствовало то, что оно осуществлялось поэтапно и в адаптационные процессы последовательно включались разные группы адап-тантов. Казаками, служилыми людьми возводились остроги – форпосты, содержавшие потенциал для развития в города, структура которых на начальном этапе имела земледельческую составляющую: деревни “выходили” из городов, по мере увеличения их числа появлялись слободы с соответствующей социокультурной инфраструктурой, затем сливавшиеся в сельскохозяйственные районы.

Опыт, накопленный субъектами с активной стратегией поведения, имеющий позитивный эффект, являлся общественно полезным и экономил силы более пассивных адаптантов, заимствовавших готовые формы приспособительного поведения. У новоселов под влиянием старожилов вырабатывались актуальные поведенческие реакции.

Адаптации сибиряков на ментальном уровне могли влиять на культуру жизнеобеспечения. Идеал сибиряка определялся как зажиточность, обустроенность жизни, стремление к повышению благосостояния. Отношение к делу должно было быть просчитанным, с определенным запасом прочности, ориентацией на успех. Идеи, возникавшие в индивидуальном сознании, распространялись в обществе и давали возможность для прогрессивных изменений в культуре жизнеобеспечения.

По характеру адаптации могут быть традиционными, инновационными, гиперинновационными. Первые предполагают использование уже готовых адаптивных норм, форм и способов взаимодействия с изменяющейся средой. Они могут основываться на прошлом опыте субъекта адаптации либо быть заимствованы посредством подражания. Применительно к культуре жизнеобеспечения это означает возможность использования распространенных в местах выхода мигрантов одежды, способов организации жилищно-хозяйственного комплекса, системы питания при соответствии их функциональных характеристик новым условиям.

Инновационные адаптации сопровождаются выработкой стереотипов поведения, “нацеленных” на выживание или достижение жизненного успеха в изменившейся обстановке. В основе адаптаций этого рода лежит поиск и реализация оригинальных способов взаимодействия с внешней средой. В условиях освоения Сибирского региона к числу утилитарных новаций можно отнести заимствования у аборигенного населения; к разряду престижно-знаковых: для сельского населения – элементы городской материальной культуры, для городского – компоненты быта социальных групп с более высоким статусом, иностранные вещи и продукты питания. Переселенцы и старожилы в зависимости от ситуации могли использовать и утилитарные, и престижно-знаковые новации. Социальные группы, субъекты, как правило, сочетали адаптации традиционного и инновационного плана. Вообще, в процессе взаимодействия традиций и новаций в культуре жизнеобеспечения первые не только отмирали, но и изменялись, принимая вид новаций, а последние становились традициями. Выделяются четыре стадии такого взаимодействия: традиции сопротивляются новациям; те и другие сосуществуют; они смешиваются, образуя компромиссные формы – паллиации; новации превращаются в традиции [Народы России..., 1994, с. 462].

Модели инновационного и гиперинновационного (модернистского) адаптивного поведения реализуются как под влиянием среды, так и в связи с изменениями в системе жизненных ценностей, статуса адаптанта. Скорость их распространения в обществе зависит от результативности, эффективности, наглядности для остальных участников адаптационного процесса. В каче стве моделей инновационного поведения можно привести использование сибирскими крестьянами новейших достижений строительной техники, а гиперинновационного – подражание богатыми земледельцами архитектурным формам, характерным для дворянской усадьбы; купцами – архитектуре и планировке жилищ в столичных городах, а также воспроизведение европейских архитектурных стилей.

Новации, связанные с таким социальным феноменом, как мода, могли вступать в конфликт с существующими культурными образцами, но могли и способствовать созданию новых образцов, иногда в виде паллиативных форм.

В течение XIX в. утвердившиеся традиции старожильческого мира испытывали внешнее давление со стороны инноваций Европейской России. По мнению Б.Е. Андюсева, на этом этапе наблюдаются процессы взаимодействия традиций (“мы”) и новаций (“они”). В данной оппозиции весьма естественно выглядят противоречия между крестьянской общиной Сибири и государством, между старожилами и российскими переселенцами как субъектами взаимодействия традиций и инноваций. Для сибирских старожилов жизненно важными становились задачи сохранения старожильческих (традиционных), русских (этнических) и российских (инновационных) компонентов народной культуры [Андюсев, 2004, с. 71, 218–231].

Таким образом, можно считать, что процессы адаптации базируются на сохранении традиций (придающих устойчивость культуре) и стремлении людей к новациям, а иногда и гиперинновациям, обеспечивающим поступательное развитие общества во всех его сферах. В целом для успешного хода адаптационного процесса в культуре жизнеобеспечения важно сбалансированное соотношение традиционных и инновационных, апробация гиперинновационных адаптаций.

Средства адаптации подразделяются на институ-циализированные, нормативно-регулятивные и личностные. Первые позволяют направлять деятельность адаптантов за счет усилий со стороны государства, церкви, общины. Принадлежность индивида к адаптирующемуся на новой территории социальному институту, пребывание на государственной службе включали его в общий адаптационный процесс и тем самым облегчали поиск индивидуальной стратегии выживания с оптимальным использованием адаптивных ресурсов. Второе и тем более последующие поколения переселенцев, ставших старожилами, выступали носителями уже адаптированной на сибирской почве культуры жизнеобеспечения. Прогрессивной адаптации способствовала деятельность Томской губернской строительной комиссии, созданной решением Сената. Она стремилась распространять в деревенской среде передовые строительные приемы.

Нормативно-регулятивные средства адаптации с помощью общества и семьи, норм культуры, традиций, обычаев позволяют направлять деятельность адаптантов на создание условий, необходимых для жизнедеятельности. В некоторых случаях (например, при необходимости воспроизводства леса, пригодного для строительства) решения общины являлись нормативно-регулятивным средством адаптации к экологическим условиям. Под воздействием общины формировалось адаптивное поведение переселенцев. Российских новоселов обязывали использовать передовые сельскохозяйственные и строительные приемы, содержать в хорошем санитарном состоянии жилище и усадьбу, следовать определенным нормам поведения. В крестьянском сознании воспроизводилась система ценностных показателей, необходимых для успешной адаптации и жизнедеятельности членов сельского сообщества. Благодаря институциали-зированным и нормативно-регулятивным средствам адаптации в Сибири осуществлялось региональное перераспределение продуктов и привозных товаров, что объективно способствовало развитию культуры жизнеобеспечения.

Личностные средства адаптации имеют социально-психологическую окраску, воплощают познавательные алгоритмы, ценностные ориентации, определяют поведение индивидов в тех или иных си- туациях. Чем выше уровень культурного развития, социокультурный статус, тем выше способность субъекта адаптации воздействовать на среду в своих интересах, тем больше у него шансов адаптировать ее к собственным целям [Корель, 1997, с. 93, 115]. Этому способствовали наличие и эффективное использование т.н. адаптивной биографии, достаточно высокий уровень коммуникабельности, знание языков аборигенных народов Сибири, мотивация на достижение жизненного успеха. Архаические установки и “отработанные сценарии” являлись основой психологической комфортности традиционного сознания сибиряков, помогали быстрой и успешной адаптации на новой территории [Андюсев, 2004, с. 55]. Щегольство сибиряков независимо от материального положения, пола и возраста, проявление индивидуального вкуса, определенная предприимчивость для достижения этого реализовывались с использованием новационных и гиперинновационных моделей адаптивного поведения, в первую очередь субъектами с внутренним “локус контролем”*.

К критериям адаптационных процессов можно отнести адекватность, глубину, конструктивность, полноту, прогрессивность адаптаций, этнографическую идентичность. Адекватность предполагает верное понимание адаптантом “вызова среды”, происходящих в ней изменений и соответствующую корректировку своего сознания, поведения и практических действий. В сложной ситуации правильный выбор стратегии поведения зависит не только от способности субъекта адаптации к рациональному мышлению, но и от его интуиции, удачи [Корель, 1997, с. 47–49, 130].

Становление адаптированного образа жизни крестьян-старожилов во многом определялось адекватными экстремальным условиям представлениями о целях, способах деятельности и конечными результатами формирования материально-хозяйственной инфраструктуры. К примеру, наиболее адекватной для периода инадаптации следует считать систему питания жителей земледельческой полосы Сибири. Из входивших в нее компонентов к витальным и знаковым, вариативным относились пельмени и чай. Их можно расценивать как проявление конструктивной адаптации, несущей в себе элементы созидательности, рациональности и универсальности. Применительно к культуре жизнеобеспечения конструктивными адаптациями могут считаться модифицирующиеся типы планировки жилища, транс- формирующиеся виды одежды и употребляемые в различных бытовых ситуациях кушанья.

Критерий глубины адаптационных процессов предполагает выделение, в частности, поверхностных адаптаций. Они сопровождаются лишь незначительными переменами в способах и характере взаимодействия адаптанта со средой. В качестве индикатора глубины служит “обратимость” адаптаций, т.е. возможность при соответствующем изменении внешних условий вернуться к прежнему образу жизни. Такими адаптациями, по-видимому, характеризуются быт промысловиков со специфической культурой жизнеобеспечения, дорожные ситуации.

При прогрессивной адаптации ее субъект в ходе взаимодействия с внешней средой повышает свой социальный, имущественный статус. Использование новейших строительных приемов, опережение в темпах распространения модной одежды, на наш взгляд, можно рассматривать как прогрессивные явления в культуре жизнеобеспечения.

Социологи высказывают предположение о корреляции приспособляемости субъекта адаптации с его принадлежностью к той или иной группе, выделенной по признаку “локус контроля” [Там же, с. 135]. Ретроспективный анализ социогенеза сибиряков, проведенный А.И. Пальцевым, позволяет выделить в качестве диспозиционных установок, определяющих их ценностные ориентации, свободу, соборность, практицизм, духовность, долг [2001, с. 104]. Очевидно, что лица с внутренним “локус контролем” преобладали среди первопроходцев Сибири, старожилов, части переселенцев.

Принципиальным является вопрос о завершении определенного этапа адаптационного процесса, наступлении состояния адаптированности. К предлагаемым социологами критериям относятся: полнота – достижение полной гармонии со средой в ходе адаптационных процессов (частичная адаптация – к отдельным изменениям в среде – может перейти в полную, а может навсегда остаться незавершенной); наличие надежного набора решений различных проблем в тех или иных условиях; поведенческие характеристики адаптанта – “встроенность” в новую социальную среду (степень освоения новых поведенческих стандартов, актуальные реакции, ментальность) [Корель, 1997, с. 65].

Для оценки адаптированности можно использовать ситуативность или регулярность действий. Преобладание в поведении ситуативных реакций на “вызов среды” говорит о неадаптированности субъекта. Она может быть связана как с субъективными факторами – слабым адаптивным понтенциалом адаптан-та, так и с объективными – хаотическим характером изменений в среде, требующих каждый раз нового решения и типа реагирования [Там же, с. 135]. При- менительно к культуре жизнеобеспечения в качестве критерия адаптированности можно рассматривать наличие созданных на основе традиционных и новационных, гиперинновационных моделей поведения адекватных и наиболее прогрессивных для данной территории и периода времени форм материальной культуры.

Таким образом, при структурировании и исследовании адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVIII – начале XX в., которые, по сути, только начинаются, следует учитывать их этапность, стадиальность; определять совокупность действий, характер использования форм и средств адаптации; оценивать успешность процесса с точки зрения адекватности, глубины, конструктивности, полноты, социального самочувствия адаптантов, формирования локальных и региональных вариантов культуры.

Адаптация вообще и в культуре жизнеобеспечения в частности – непрерывный процесс. Ведь жить – значит адаптироваться, а адаптироваться – значит жить!