Результаты исследований материалов раскопок 1995 года на острове Сучу

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Впервые в полном объеме представлены результаты раскопок жилища 5 (1995 год) на амурском острове Сучу. Методами стратиграфии и планиграфии дана характеристика жилища и межжилищного пространства, морфотипологии каменного инвентаря, бинокулярной микроскопии (с использованием микроскопа МБС-10) керамического комплекса, культурной хронологии керамики, предметов искусства и культа. Выявлено, что жилище-полуземлянка с уступами-«нарами» по периметру внутри котлована является каркасно-столбовой конструкцией с шатровой кровлей и отверстием в ней, служившим входом, что типично для жилых комплексов неолита Нижнего Приамурья. Морфотипологический анализ каменного инвентаря показал наличие в нем как артефактов, относящихся к первичному расщеплению, так и орудий, а также на доминирование бифасиальной традиции обработки камня. Налицо свидетельство о комплексном характере хозяйства обитателей жилища охотников на таежного зверя, рыболовов и собирателей долин крупных рек. Изучение керамики показало, что она отличается выдержанностью технологических, морфологических и декоративных признаков и может рассматриваться как единый комплекс гончарной традиции. Спецификой ее является наличие в составе формовочных масс части образцов наряду с шамотом раковин пресноводных моллюсков. Характерна серия сосудов, оформленных богатым криволинейным орнаментом. Сделан вывод о принадлежности жилища и всего комплекса, включая неутилитарные предметы искусства и культа, кмалышевской культуре. Собранный вещественный материал позволяет считать, что жилище было обитаемым значительное время и люди покинули его в спокойной обстановке. Произошло это ориентировочно во второй половине IVтыс. до н.э.

Неолит, дальний восток, остров сучу, малышевская культура, жилище 5, каменный инвентарь, керамика, предметы искусства, культа

Короткий адрес: https://sciup.org/145146590

IDR: 145146590 | УДК: 903.03+903.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0219-0225

Текст научной статьи Результаты исследований материалов раскопок 1995 года на острове Сучу

Остров Сучу – один из наиболее крупных и богатых археологических памятников Приамурья и в целом российского Дальнего Востока. В нем представлены все известные в настоящее время культуры и культурно-хронологические типы неолита региона, служившего своего рода мостом между материковыми и островными культурами на северо-востоке Азии [Деревянко, Медведев, 1996, 2002]. Раскопки на острове велись с перерывами на протяжении многих лет, поэтому введение в научный оборот в полном объеме материалов изучения неолитического поселения представляется важной исследовательской задачей. Ранее авторами были опубликованы данные исследований 1970-х гг. [Окладников, Медведев, Филатова, 2015; Медведев, Филатова, 2016, 2018, 2019]. Следующий этап – публикация в полном объеме результатов изучения памятника в 1990-е гг.

Второй этап работ на о. Сучу начался в 1992– 1993 гг. [Медведев, 1994]. В 1995 г. перед Амуро-Уссурийским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН* ставилась задача проведения раскопок жилища 5 (раскоп VII) и инструментальной съемки острова.

Краткая информация о работах 1995 г. опубликована ранее [Медведев, 1996; Деревянко, Медведев, 1997]. При проведении настоящего исследования методами стратиграфии и планиграфии (жилище), мор-фотипологии (камень), бинокулярной микроскопии (керамика), культурной хронологии (керамика, предметы искусства, культа) проанализирован весь археологический материал.

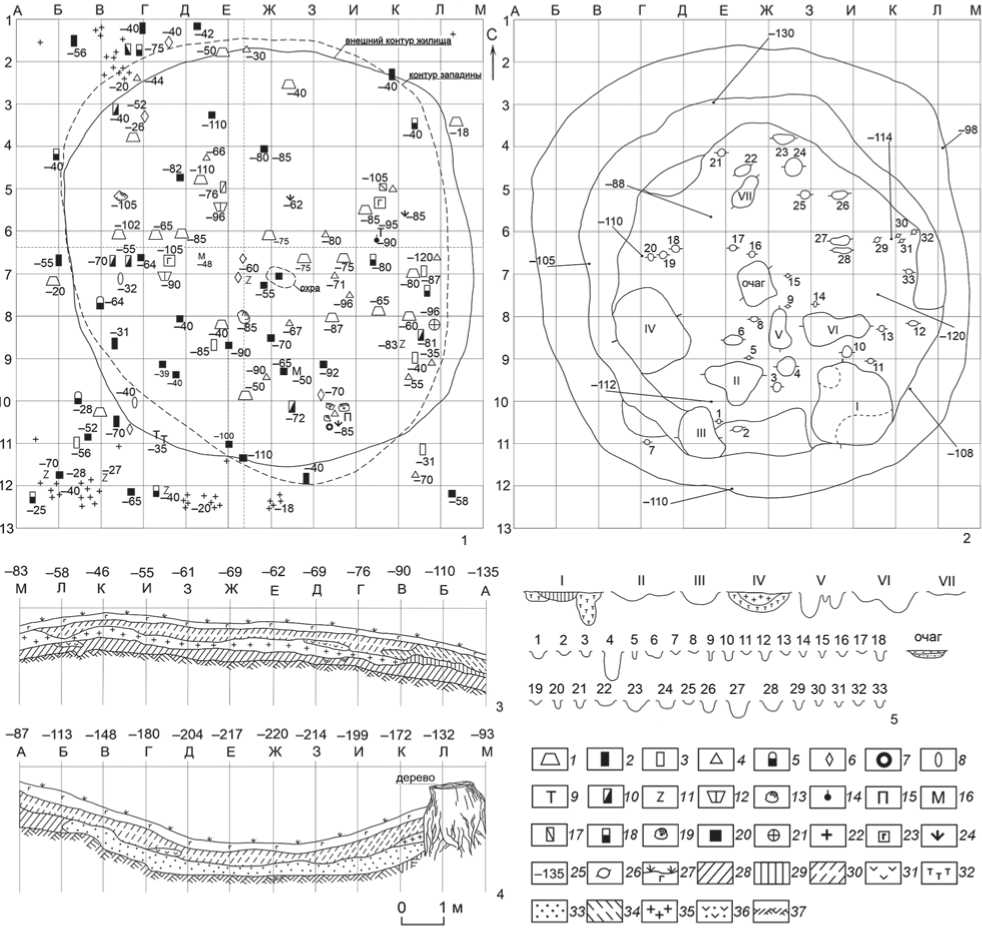

Раскоп VII, ориентированный по сторонам света, размерами 11 × 12 м был разбит на месте жилищной западины овальной формы (11,4 × 9,45 м) (рис. 1, 1, 2). Стратиграфия жилища и в целом раскопа определена по разрезам стенок и двух бровок шириной 0,5 м по линиям Е и 6 (рис. 1, 3, 4). Поверхность раскопа была покрыта плотным слоем дерна мощностью 20–22 см в среднем. Под дерном почти всюду распространяется слой темно-коричневого суглинистого грунта с легкой примесью гумуса. В пределах западины мощность его от 16–17 до 60–62 см, за пределами от 40 до 45 см. За границами жилища в отдельных местах вместо указанного второго слоя наблюдается пласт желтого супесчаного грунта толщиной 20–28 см. У восточной стенки под темно-коричневым суглинистым грунтом отмечен пласт светло-коричневой супеси мощностью до 37 см. Небольшой участок этого грунта отмечен и в западной стенке. В этой же стенке под дерном локально располагалась прослойка темного супесчаного грунта мощностью 36–42 см. Третий сверху слой в пределах котлована – коричневая гумусированная супесь мощностью от 24 до 45 см, в отдельных местах до 65 см – основное заполнение котлована. Вне границ жилища третий сверху слой – пепельно-серый супе счаный грунт мощностью от 18 до 60 см – древняя погребенная почва. В северной стенке между вторым и третьим слоями прослежены две линзы светло-коричневой супеси толщиной до 26 см и желтого супесчаного грунта мощностью ок. 12–14 см. Аналогичная линза отмечена в восточной стенке. В этой стенке в противоположной части зафиксированы две линзы рыжего песчаного плотного грунта и пепельно-серого супесчаного грунта мощностью до 25 см каждая. В южной стенке третий слой – светло-коричневая супесь мощностью от 15 до 38 см, четвертый слой – пепельно-серый супесчаный грунт мощностью до 40 см. На отдельных участках стенок и бровок зарегистрированы в виде узких линз скопления углистого грунта. Материк – песок желтого и оранжево-желтого цвета, достаточно плотный, с плитчатой структурой. В северной половине котлована жилища в основании бровки по линии Е материк – пепельно-серый илистый грунт.

Котлован жилища округлой, немного вытянутой с северо-запада на юго-восток формы. Размеры подземной части 10,6 × 10,0 м (рис. 1, 2 ). Глубина у стенок от современной поверхности достигает в среднем 1,05–1,12 м, от уровня материка – 0,6–0,75 м. В центральной же части котлована глубина его от поверхности не превышает 85–95 см. Стенки по всему периметру отличаются относительной крутизной. Вдоль северной и на значительном протяжении восточной и западной стенок прослеживаются уступы-«нары» высотой в среднем ок. 30–40 см, шириной от 40–60 см до 90–100 см. У южной стенки располагались своего рода «индивидуальные» нары – рабочее место – длиной 210 см, шириной 102 см, возвышавшиеся над уровнем пола на 40–45 см. Пол котлована сравнительно ровный, с небольшими возвышениями в отдельных местах. Песчаная материковая поверхность, возможно, была покрыта небольшим слоем глинистого грунта. Площадь пола до уступов ок. 38 м2, жилища с учетом уступов-«нар» – 55 м2. В центре котлована располагался углубленный в материк очаг подпрямоугольной формы. На полу жилища – 33 ямы (№ 1–33) сравнительно небольших размеров от столбов и 7 довольно крупных ям (I–VII) хозяйственно-бытового назначения (рис. 1, 5 ).

Найденный в жилище и за его пределами материал – каменный инвентарь (483 ед.), керамика (419 ед.), предметы искусства, культа (5 ед.) – насчитывает 907 ед.

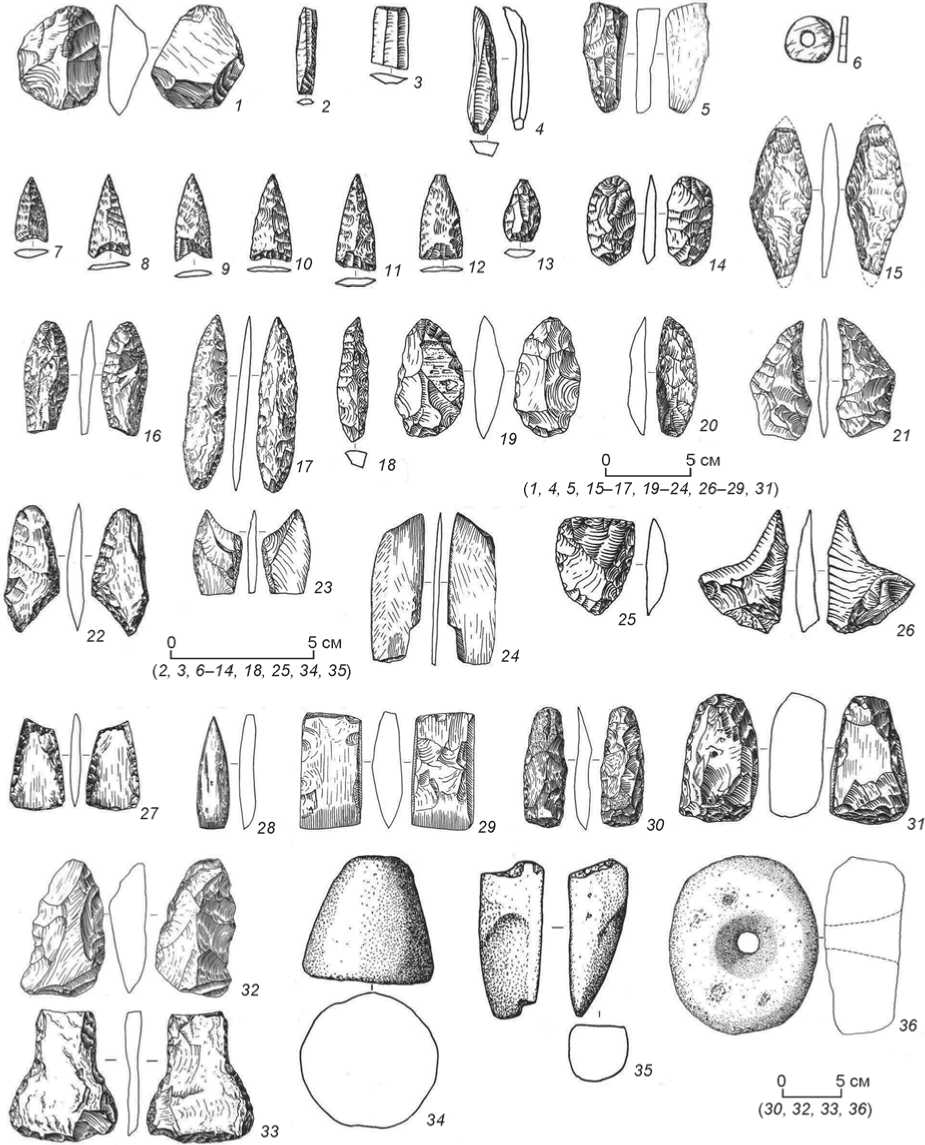

Каменный инвентарь (рис. 2) – артефакты первичного расщепления и орудия, включая их обломки и заготовки. Сырьем служил преимущественно алевролит (в том числе окремнелый), аргиллит, реже песчаник, кремень, халцедон, яшма, гранит и базальт.

Арте факты первичного расщепления включают 391 экз. (рис. 2, 1-5 ). Зафиксированы одноплощадоч-

Рис. 1. Планы жилища 5 раскопа VII (1995 г.): план находок (1); план на уровне материка (2); разрезы стенки (3) по линии 13 (южной) и бровки по линии 6 (4); разрезы и профили ям, очага (5).

1 – тесло, топор; 2 – нож; 3 – ножевидная пластинка; 4 – наконечник стрелы, дротика; 5 – скребок; 6 – орудие; 7 – навершие булавы; 8 – отбойник; 9 – абразив; 10 – заготовка орудия; 11 – скол с ретушью; 12 – нуклеус; 13 – камень; 14 – подвеска, бусина; 15 – пест; 16 – землеройное орудие; 17 – вкладыш; 18 – обломок орудия; 19 – наковальня; 20 – сосуд (развал); 21 – пряслице; 22 – керамика; 23 – поделка из глины; 24 – керамический штамп; 25 – глубина от современной дневной поверхности; 26 – яма; 27 – дерн; 28 – пепельно-серый супесчаный грунт; 29 – темный супесчаный грунт; 30 – темно-коричневый суглинистый грунт; 31 – углистый грунт; 32 – светло-серая супесь; 33 – коричневая гумусированная супесь; 34 – желтый супесчаный грунт; 35 – светло-коричневая супесь; 36 – прокал с углями; 37 – материк.

ные и двуплощадочный подпризматические (3 экз.) и черепаховидный нуклеусы. Есть нуклевидное изделие дисковидной формы, нуклевидные сколы (9 экз.), гальки со сколами (2 экз.), колотая галька. Пластинчатый комплекс (21 экз.) включает 3 ножевидные пластинки (одна с ретушью) и обломок, а также пластинчатые отщепы (9 экз.) и сколы (8 экз.) преимущественно неправильной формы. Отщепы (187 экз.) частью со следами использования (15 экз.), ретушью (3 экз.). Среди сколов (166 экз.) преобладают вторичные фронтальные, но есть и первичные (53 экз.), технические, со шлифо- ванных орудий. Некоторые с зазубринами (7 экз.), ретушью (4 экз.). В целом среди артефактов первичного расщепления наибольшую группу составляет дебитаж (353 экз.), что говорит о доминировании галечной традиции обработки камня.

Каменные орудия (66 экз.), их обломки (24 экз.) и заготовки (20 экз.) представлены разными категориями.

Наконечники стрел (рис. 2, 7 – 13 ) – 9 целых и два с обломанным острием из кремнистых пород и алевролита – удлиненно-треугольные в плане с выемча-

Рис. 2. Изделия из камня из жилища 5.

1 – нуклеус; 2 – 4 – ножевидные пластинки; 5 – нуклевидный скол с ретушью; 6 – кольцо; 7 – 13 – наконечники стрелы; 14 – заготовка бифа-са; 15 – 17 – наконечники дротиков; 18 – острие; 19 – 24 – ножи; 25 – скребок; 26, 28 – комбинированные орудия; 27, 29 –3 1 – тесла; 32 – скре-бловидно-нуклевидное изделие; 33 – землеройное орудие; 34 – пест; 35 – обломок абразива; 36 – навершие булавы.

тым или прямым основанием, каплевидный и ромбовидный со слегка выемчатыми основаниями от 2,2 × × 1,4 × 0,15 до 3,1 × 1,4 × 0,3 см. Наконечники дротиков (рис. 2, 15–17) – 3 целых, заготовка и обломок черешка из алевролита – удлиненно-ромбовидные с выделенным черешком-насадом, а также иволистной формы (1 экз.) от 6,6 × 2,5 × 0,6 до 11,4 × 2,3 × 1,2 см. Все метательные орудия – это преимущественно би-фасы, оформленные сплошной двусторонней и при-остряющей краевой ретушью.

Острия (рис. 2, 18 ) – целое изделие, бифас из серого кремня (4,4 × 0,8 × 0,9 см) и обломок (5,7 × 1,8 ×

× 0,6 см). Обнаружены также заготовка-бифас (рис. 2, 19 ) миндалевидной формы (6,5 × 4,5 × 1,2 см) и 6 обломков разных частей бифасов-остроконечников, предположительно наконечников дротиков или ножей.

Ножи (рис. 2, 20 – 24 ) – 7 целых, 2 обломка и 2 заготовки – из кремня (1 экз.) и алевролита – асимметричной полулунной или удлиненно-подтреугольной в плане формы с выделенной рукоятью. Бифасы обработаны двусторонней уплощающей и краевой приостряющей ретушью. У изделий из отщепов и сколов краевой ретушью подправлены лезвие и острие, реже боковые стороны. Длина орудий от 9,2 до 5,3 см. Есть также нож из алевролитовой пластинки (9,2 × 3,0 × 0,3 см) подпрямоугольной формы с выделенным коротким черешком и закругленным лезвием. Плоские поверхности его зашлифованы, лезвие асимметрично заточено. Вкладыш (рис. 2, 14 ) из яшмовой гальки 3,1 × 1,6 × 0,3 см с обеих сторон обработан двусторонней покрывающей ретушью. Резец срединного типа одинарный на нуклевид-ном яшмовом сколе 4,8 × 3,5 × 0,8 см. Таким образом, режущие инструменты, как и метательные орудия, также представлены преимущественно бифасами.

Скребки (рис. 2, 25 ) – 7 целых и 8 заготовок – концевые, концевой угловой, концевые боковые, концевые боковые угловые – большей частью из отщепов от 1,9 × 1,9 × 0,2 до 6,5 × 1,8 × 3,8 см. Практически все подработаны краевой дорсальной ретушью у лезвия, иногда довольно крутой. Скребло тройное выпуклое прямое (6,0 × 4,2 × 1,8 см). Рабочие лезвия сильно забиты, изношены. Есть также заготовка скребла. Скребловид-но-нуклевидное орудие (рис. 2, 32 ) простое продольное выпуклое (11,5 × 6,5 × 2,8 см). На плоских сторонах следы снятий отщепов, в том числе пластинчатых. Все эти орудия изготовлены преимущественно из алевролита (в том числе окремнелого), а также кремнистых пород.

Проколки и провертки сделаны из кремнистых пород и алевролита. Проколки (3 экз.) срединные и двойная срединная угловая из сколов от 2,5 × 0,9 × 0,3 до 4,6 × 3,1 × 0,6 см. Провертки (2 экз.) срединные из ножевидной пластинки (3,0 × 1,2 × 0,5 см) и краевого скола (4,3 × 1,0 × 0,4 см). Комбинированные орудия – угловой скребок-провертка-скобель (4,2 × 2,9 × 0,6 см) из кремня (рис. 2, 26 ) и алевролитовый нож-проколка срединная (4,2 × 2,3 × 0,3 см).

Тесла (рис. 2, 27 – 31 ) – 16 целых, 8 обломков и 3 заготовки – из алевролитовых галек и плиток, от-щепов. Они удлиненно-подпрямоугольные в плане, подпрямоугольные, подтрапециевидные, линзовидные, овальные в сечении и удлиненно-подтрапеци-евидные в плане, подпрямоугольные, линзовидные, овальные в сечении от 5,1 до 26 см длиной. Лезвия с асимметричной заточкой. Есть изготовленные только оббивкой, есть – с последующей шлифовкой поверхности. Тесло-стамеска (рис. 2, 28 ) из кремнистой гальки удлиненно-подтрапециевидной формы (6,4 × × 1,7 × 0,9 см) с зашлифованными поверхностями и подточенными боковыми гранями.

Землеройные орудия (рис. 2, 33 ) – 4 экз. – изготовлены оббивкой из алевролитовых галек и плиток от 12 до 21 см длиной. На всех поверхностях негативы снятий; асимметрично заточенные лезвия со следами износа. Один образец – «плечиковая» мотыга (10,6 × 8,8 × 1,5 см), еще один мог использоваться как землеройное и режущее орудие.

Отмечены также отбойники (2 экз.), целая (20,0 × × 28,0 × 7,0 см) и обломанная (8,0 × 13,5 × 2,5 см) наковальни с лункой и следами ударов, пест (рис. 2, 34 ) с заглаженной и пришлифованной поверхностью и основанием с выбоинами, ямками (4,2 × 4,9 × 2,5 см), точильные плита (32,0 × 11,5 × 6,0 см) и плитка (11,9 × 2,2 × × 1,5 см), два фрагмента абразивов (рис. 2, 35 ) из алевролитовых и песчаниковых галек и плиток разных размеров, базальтовое навершие булавы (рис. 2, 36 ) размером 13,0 × 15,0 и толщиной 5,5–7,0 см с биконическим отверстием, а также обломок и четыре заготовки орудий.

Морфотипологический анализ каменного инвентаря показал наличие как артефактов первичного расщепления (391 ед.), так и орудий (109 ед.). Среди последних преобладает инструментарий, связанный с обработкой различных материалов (83 экз.), нежели с их добычей (26 экз.). Это свидетельствует о комплексном характере хозяйства обитателей жилища, ориентированном на охоту и рыболовство. По культурно-хронологической принадлежности каменный инвентарь коррелируется с малышевской культурой.

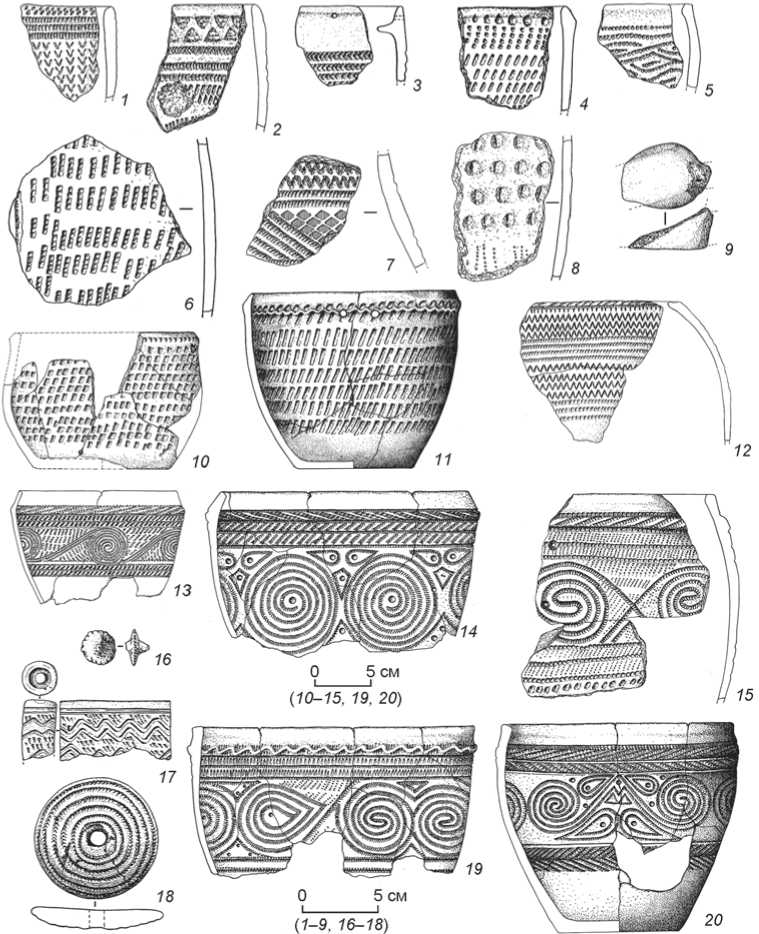

Керамическая коллекция из раскопа VII включает 419 ед., из которых подавляющая часть (362 ед.) относится к малышевской культуре (рис. 3). Есть также кондонская (3 верхние части и 5 стенок) и вознесе-новская (6 верхних частей, 3 венчика, 10 стенок и 2 донца), предположительно урильская (23 фрагмента стенок окрашенного красным сосуда с декором-бордюром из врезных линий и насечек) и польцевская (2 верхние части и 3 стенки) керамика.

Малышевская керамика (рис. 3, 1 – 15 , 19 , 20 ) – 13 (целых и в реконструкции) сосудов (включая 5 изделий без придонной части или донца), 45 верхних частей, 4 верхние части со стенками, 8 нижних частей, а также 111 венчиков, 167 стенок, 13 донцев и в их числе пряслице и заготовка пряслица, концевой, угловой и двуконцевой скребки (3 экз.), заготовки концевых, боковых, угловых, концевых боковых, концевых угловых и двуконцевых скребков (76 экз.) из обломков сосудов. Есть также фрагмент неорнаментированного пряслица не из стенки сосуда, а специально сделанного. Подавляющая часть керамики орнаментирована.

Тесто в основном довольно плотное с примесью шамота, реже шамота и раковин пресноводных моллюсков. При формовке применялись донный и донно-емкостный начины, ленточно-кольцевой налеп. Поверхности изделий затирались, заглаживались, покрывались ангобом, реже лощились, окрашивались красной краской (12 ед.). Цветовая гамма от светлых (желтых, красноватых, оранжевых, светло-коричневых) до темных (темно-коричне-

Рис. 3 . Керамика из жилища 5.

1 – 15 , 19 , 20 – сосуды (реконструкции) и их части; 16 – колесико-штамп; 17 – обломок стержня; 18 – пряслице.

вых и темно-серых, почти черных) оттенков указывает, что режим обжига был окислительным.

Представлены изделия с горловиной и без нее, открытых и закрытых форм от миниатюрных до крупных. Венчики прямые, загнутые во внутрь или отогнутые наружу; верхние срезы округлые, приостренные, уплощенные, скошенные. Все донца плоские, включая часть изделия с парными емкостями (рис. 3, 9 ).

В орнаменте доминирует углубленный и выпуклый рельеф. Основные технико-декоративные элементы – отпечатки гребенчатого штампа с зубцами от двух до шести и отступающей лопатки (угольчатые и скобковидные). Есть также разные по форме оттиски зубчатого колесика, фигурного штампа, пальцевые и ногтевые вдавления, прочерченные желобки, насечки и наколы, налепные валики, защипы, проколы.

Все эти элементы компоновались в различные мотивы и составлялись в простые и сложные орнаментальные композиции. Отмечается бытовая (с копотью, нагаром и остатками пригорелой пищи) и обрядово-ритуальная (в т.ч. окрашенная) керамика.

Керамика отличается выдержанностью признаков и может рассматриваться как единый комплекс развитого этапа малышевской гончарной традиции. Изучение бинокулярной микроскопией показало наличие в составе формовочных масс части образцов наряду с шамотом раковин пресноводных моллюсков (49 ед.), довольно частое использование ангоба. Отметим серию сосудов (рис. 3, 13 – 15 , 19 , 20 ), оформленных богатым криволинейным орнаментом (иногда в виде личин), а также с узором в форме рыбок, которые можно считать своего рода «визитной карточкой» жилища.

Предметы искусства, культа – кольцо-подвеска из светло-серого камня (см. рис. 2, 6 ), дисковидное пряслице, украшенное концентрическими кругами угольчатых оттисков, которое можно отнести к предметам типа чуринг, обломок круглого стержня с кольцевым углублением на торце, декорированный рядами волнистых углублений и наклонными продолговатыми оттисками, два зубчатых колесика-штампа (рис. 3, 16 – 18 ) – также коррелируются с малышевской культурой.

Таким образом, в 1995 г. в ходе раскопок жилища 5 на о. Сучу была получена ценная информация о среднем периоде нижнеамурского неолита. Выявлено, что жилище – полуземлянка с уступами-«нарами» внутри котлована – каркасно-столбовой конструкции с шатровидной кровлей и, очевидно, отверстием в ней, но без входа-«двери». Это характерно для нижнеамурских жилых комплексов. Весь найденный в жилище вещественный материал, за некоторым исключением, укладывается в единый комплекс малышевской культуры с бифасиальной традицией обработки камня, комплексным хозяйством охотников на таежного зверя, рыболовов и собирателей речных долин. По характеру расположения артефактов можно сделать вывод, что жилье было обитаемо значительное время и люди покинули его в спокойной обстановке. Произошло это ориентировочно во второй половине IV тыс. до н.э. Еще один итог работ 1995 г. – проведение тщательной инструментальной съемки о. Сучу, которая была осуществлена на нем впервые и будет служить надежным ориентиром при последующих исследованиях.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0004 «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии».

Список литературы Результаты исследований материалов раскопок 1995 года на острове Сучу

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К итогам раскопок на о. Сучу в 1995 и 1997 гг. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - С. 52-57.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на острове Сучу (некоторые итоги) // История и культура Востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - Т. 2. - С. 53-66.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Остров Сучу - уникальный памятник археологии Дальнего Востока // Археология Северной Пасифики. - Владивосток, 1996. - С. 214-221.

- Медведев В.Е. Неолитическое святилище на Амуре // АО 1993 года. - М.: Наука, 1994. - С. 177-178.

- Медведев В.Е. Исследования на острове Сучу // АО 1995 года. - М.: Наука, 1996. - С. 350-351.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018. - Т. 46, № 4. - С. 22-32. EDN: YRPWXZ

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Материалы раскопок с острова Сучу (1975 год, раскоп I): итоги исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. -Т. 47, № 4. - С. 30-42. EDN: JYNQAC

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2016. - Т. 44, № 4. - С. 46-59. EDN: XBJHPT

- Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В. Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 г.) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - Т. 43, № 3. - С. 50-63. EDN: UHQZPL